К оценке возможного влияния климата на эпидемический процесс

Автор: Лифиренко Н.Г., Костина Н.В.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общие проблемы экологии

Статья в выпуске: 2 т.10, 2008 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается влияние некоторых климатических факторов на численность мелких мышевидных млекопитающих, как носителей инфекции ГЛПС. Построены прогнозные модели возможного разви- тия эпидемического процесса (на примере г. Тольятти).

Короткий адрес: https://sciup.org/148198096

IDR: 148198096 | УДК: 78.23:551.58

Текст научной статьи К оценке возможного влияния климата на эпидемический процесс

Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти

Рассматривается влияние некоторых климатических факторов на численность мелких мышевидных млекопитающих, как носителей инфекции ГЛПС. Построены прогнозные модели возможного развития эпидемического процесса (на примере г. Тольятти).

Климат, безусловно, относится к тем важнейшим экологическим факторам, которые способны влиять на эпизоотическую и эпидемическую активность природноочаговых зоонозных инфекций. Оценка возможного воздействия изменений климата на функционирование природных очагов и частоту инфекционных заболеваний – несомненно, актуальная и сложная задача.

В предлагаемой работе на основе фактических данных за многолетний период были проанализированы особенности эпидемического процесса геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) и построена прогнозная модель его вероятного развития в зависимости от меняющихся климатических факторов.

ГЛПС представляет собой зооантропоноз-ную вирусную инфекцию, вызываемую различными хантавирусами, носителями которых служат мышевидные грызуны семейств Cricetidae и Muridae. В Европейской части России (где регистрируется до 95% всех случаев ГЛПС) основным возбудителем инфекции является ханатавирус Puumala, а главным его резервуаром - европейская рыжая полевка (Clethrionomus glareolus).

Данные Роспотребнадзора свидетельствуют о том, что среди всех природноочаговых инфекций, диагностируемых сегодня в России, ГЛПС занимает первое место, превышая все остальные зоонозы вместе взятые. Причем наибольшее число заболевших (от 84 до 90%) в течение последних пятнадцати лет постоянно отмечается в Приволжском феде- ральном округе, все области и республики которого расположены на территории Волжского бассейна. Столь неблагополучная ситуация обусловлена нахождением данного региона в оптимуме ареала рыжей полевки, а следовательно в зоне самых активных очагов ГЛПС.

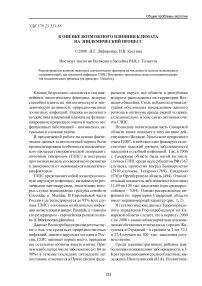

Поскольку значительная часть Самарской области также попадает в зону активно действующего Волжско-Уральского природного очага ГЛПС, в ней ежегодно фиксируется достаточно высокий уровень заболеваемости населения подобной инфекцией. Так, в 2006 г. Самарская область была пятой по числу случаев ГЛПС среди всех субъектов РФ (367 случаев), пропустив вперед Башкортостан (2910 случаев), Татарию (769), Удмуртию (576) и Оренбургскую область (494). Относительный показатель заболеваемости составил 11,49 на 100 тыс. населения (при среднероссийском – 5,04). Однако распределение инфекции по территории Самарской области имеет неравномерный характер (рис. 1, 2).

Из статистических данных Территориального управления Роспотребнадзора по Самарской области следует, что в период с 2000 г. по 2006 г. самая неблагоприятная эпидемическая обстановка отмечалась в городах Жи-гулевск и Отрадный – в среднем за 7 лет 32,1 и 27,4 случаев на 100 тыс. населения соответственно.

Среди административных районов наибольшими показателями заболеваемости, в 58 раз превышающими среднеобластные, выделялись Шенталинский (85,8), Похвистнев-

Рис. 1. Заболеваемость ГЛПС в городах Самарской области (усредненный показатель за 2000-2006 гг., число случаев на 100 тыс. нас.)

ский (84,7), Клявлинский (80,2), Кинель-Чер-касский (71,6), Камышлинский (56,6), Сергиевский (54,2), Исаклинский (51,1), Челно-Вер-шинский (47,2) районы. Что опять же объясняется расположением упомянутых городов и районов на активной очаговой территории, приуроченной к широколиственным и хвойно-широколиственным лесам – основному месту обитания рыжей полевки.

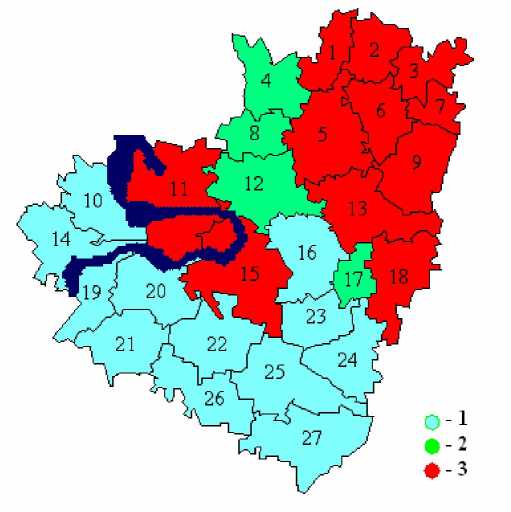

Динамика заболеваемости ГЛПС в г. Тольятти (рис. 3) за 15-летний период наблюдений (с 1992 по 2006 г.) во многом соответствует таковой как на территории Российской Федерации, так и на территории других эндемичных регионов с высокой природноочаговой активностью. Она характеризуется как неустойчивая, подверженная подъемам и спадам с эпидемическими волнами продолжительностью в 3-4 года. Максимальное число заболевших было зарегистрировано в 1997

1 - от 0 до 14,95; 2 - от 14,95 до 30; 3 - более 30

-

1 - Челно-Вершинский

-

2 - Шенталинский

-

3 - Клявленский

-

4 - Кошкинский

-

5 - Сергиевский

-

6 - Исаклинский

-

7 - Камышлинский

-

8 - Елховский

-

9 - Похвистневский

-

10 - Шигонский

-

11 - Ставропольский

-

12 - Красноярский

-

13 - Кинель-Черкасский

-

14 - Сызранский

-

15 - Волжский

-

16 - Кинельский

-

17 - Богатовский

-

18 - Борский

-

19 - Приволжский

-

20 - Безенчукский

-

21 - Хворостянский

-

22 - Красноармейский

-

23 - Нефтегорский

-

24 - Алексеевский

-

25 - Пестравский

-

26 - Большеглушицкий

-

27 - Большечерниговский

Рис. 2. Заболеваемость ГЛПС в административных районах Самарской области (усредненный показатель за 2000-2006 гг., число случаев на 100 тыс. нас.)

г. - 251 случай (показатель на 100 тыс. населения - 34,6), наименьшее - в 1996 г. - 8 случаев (0,9), а среднее значение за 15 лет - 43,5 (6,2).

Отличительной особенностью ситуации с ГЛПС в Тольятти можно назвать отсутствие источника инфекции в лесах, непосредственно прилегающих к городу. В подавляющем числе случаев заражение жителей города происходит на левом берегу Волги, в Национальном парке «Самарская Лука», который служит оптимальным биотопом основному резервуару вируса – рыжей полевке. Поэтому в рассмотрение были взяты данные зоологического мониторинга, проводимого в Жигулевском заповеднике им. И.И. Спрыгина (территория «Самарской Луки»), а именно – динамика сезонной численности мелких мышевидных млекопитающих.

Стоит упомянуть еще об одной существенной особенности эпидемического процесса ГЛПС в г. Тольятти - о нехарактерном рас- пределении случаев заражения по сезонам года. Большинство литературных и статистических источников указывают на то, что заражение ГЛПС происходят в основном в летне-осенний период (июль-октябрь). По данным Тольяттинского филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» Максимальное число заболевших из года в год регистрируется осенью-зимой, с октября по январь (рис. 4), следовательно, общий уровень заболеваемости более всего соответствует осенней численности вирусоносителя.

Россия

Тольятти

Рис. 3. Динамика заболеваемости ГЛПС (на 100 тыс. нас.)

I II III IV V VI VII VIII IX 1 X XI XII

Den. 4. ВапТдаааёа1еа дааТёаааапПбе АЁ1М ТТ ianyoai да 1992-2006 аа. а а. дТёиуббе (^ёпёТ пёб^ааа ia 100 бип. ian.)

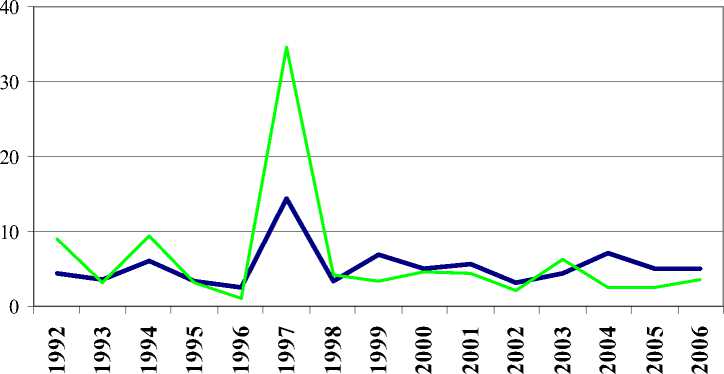

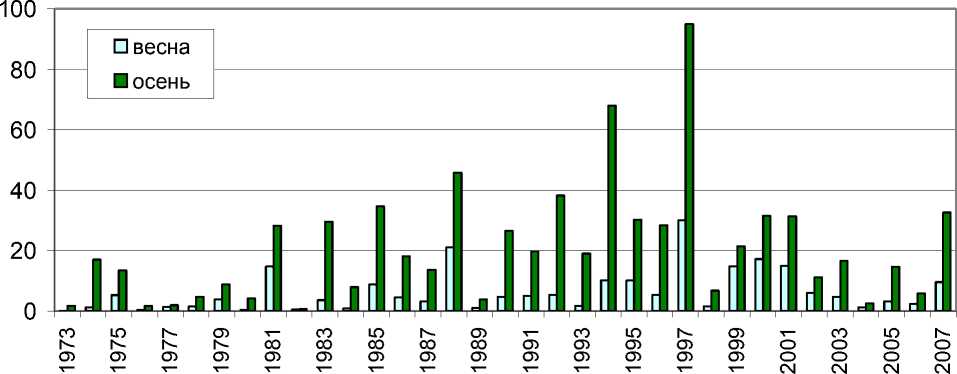

Для того, чтобы определить возможные изменения в популяции рыжей полевки, как источника инфекции, в зависимости от условий природной среды (в данном случае, климата), нами были проанализированы 33летние динамические ряды численности весеннего и осеннего учета мелких мышевидных млекопитающих в Жигулевском заповеднике и некоторые климатические характеристики (температура воздуха и осадки летнего периода). Учет мелких грызунов проводился методом ловушко-суток. Доминирующим видом среди учитываемых грызунов (90,2%) является рыжая полевка [1, 2], она же служит основным носителем инфекции - 96% среди инфицированных зверьков [3]. Колебания значений численности весеннего и осеннего учетов за исследуемый период представлены на рис. 5.

Рис. 5. Динамика весенней и осенней численности мелких мышевидных млекопитающих в Жигулевском заповеднике (особей на 100 ловушко-суток)

Методами статистической обработки была выявлена достоверная зависимость между числом заболевших ГЛПС и осенней численностью мелких грызунов (r=0,72 при б<0,05). Получено достоверное уравнение регрессионной зависимости:

Углпс = - 15,15 + 2,09 • Хосч (1)

где Углпс - число случаев заболевших ГЛПС; Хосч - осенняя численность мелких мышевидных млекопитающих (особей на 100 ловушко-суток). Коэффициент корреляции составил 0,73.

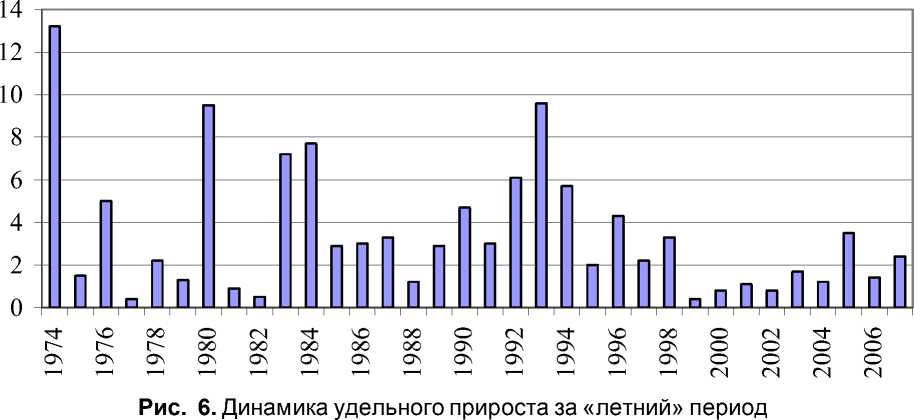

Очевидным является факт зависимости осенней численности от весенней [4]. В на- шем случае коэффициент линейной корреляции составил 0,82. Однако на удельный прирост грызунов за летний период (рис. 6) действуют, как внутрипопуляционные факторы, так и факторы окружающей среды (климат, кормовая база, межвидовые отношения, численность хищников и др.).

Удельный прирост за летний период вычислялся по формуле:

Хосч - Хвч

ХУДл =--------

Хвч где Хосч - осенняя численность мелких мышевидных млекопитающих, Хвч - весенняя численность мелких мышевидных млекопитающих.

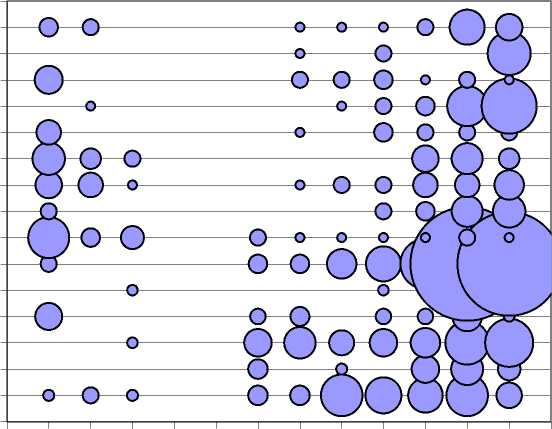

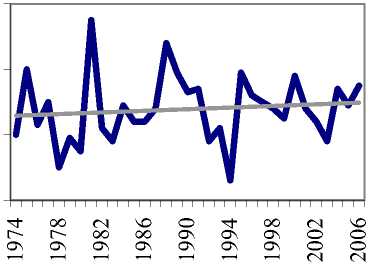

Исходя из того, что климатические факторы влияют на жизнедеятельность популяции, были проанализированы среднемесячные температуры воздуха летних месяцев и суммы осадков за лето (рис. 7). Корреляция температуры и осадков между собой слабо выражена, коэффициент корреляции составил (0,27) и оказался недостоверным. Поэтому в рамках изучаемых диапазонов температуры и осадков для данной территории и для рассматриваемого отрезка времени эти два параметра можно считать независимыми. Следует также отметить, что наблюдается рост, как средней температуры лета, так и суммы осадков за летний период, но очень незначительный.

v-wAU

Сумма осадков за летний период, см

Средняя температура лета, оС

Рис. 7. Изменения средней температура воздуха и суммы осадков за летние месяцы (по данным метеорологического поста в с. Бахилова Поляна (Жигулевский заповедник) [5])

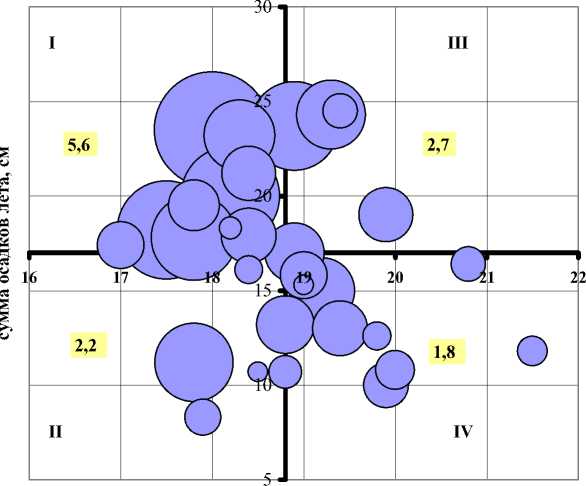

Корреляционно-регрессионный анализ с проверкой статистически достоверных факторов показал, что удельный прирост грызунов зависит от суммы осадков за летний период (с удельным весом влияния 19,3%) и от средней температуры лета (12,2%). Их суммарное воздействие, таким образом, составляет 31,5%, остальная доля приходится на неучтенные в модели факторы. Полученное уравнение имеет вид:

Худл = 16,82 + 0,29 • Хосл - 0,96 • Хтл, где Худл - удельный прирост за летний период; Хосл - сумма осадков лета; Хтл - средняя температура лета.

Изменение удельного прироста в зависимости от климатических факторов за летний период представлено на рис. 8. Нами выделено четыре зоны, отображающие отклонения от средних значений за рассматриваемый период (осадки - 16,6 см; температура -18,8оС). Для каждой зоны рассчитаны средние значения удельного прироста. Размер «кружков» пропорционален величине удельного прироста для каждого года.

При синтезировании модели зависимости осенней численности зверьков от весенней с учетом климатических условий, получено следующее нелинейное уравнение:

Хосч = 5,43 + 14,05 • Хвч - 0,72 • Хвч • Хтл -

- 10,16 • Хвч • Хосл + 0,67 • Хвч • Хосл , (2)

Хтл где Хосч - осенняя численность мелких мышевидных млекопитающих, Хвч - весенняя численность мелких мышевидных млекопитающих, Хосл - сумма осадков лета (см); Хтл - средняя температура лета (оС). Суммарный удельный вес влияния слагаемых составил 84,75%.

Рост численности грызунов в осенней по- пуляции усиливает лоймопотенциал эндемичной территории и, как следствие, увеличивает заболеваемость ГЛПС [3]. Уравнения (1) и (2) позволили рассчитать некоторые сценарии возможной осенней численности и ожидаемого числа случаев ГЛПС при различных значения исходной весенней численности и климатических факторов (табл.).

средняя температура лета, градусы

Рис. 8. Зависимость удельного прироста от климатических факторов за летний период

Таблица. Сценарии возможной осенней численности и ожидаемого числа случаев ГЛПС

|

Показатели |

Сценарии |

|||

|

I |

II |

III |

IV |

|

|

Вариант 1 (весенняя численность = 5) |

||||

|

Суммарные осадки лета, см |

25 |

13 |

25 |

13 |

|

Средняя температура лета, оС |

18 |

18 |

20 |

20 |

|

Осенняя численность |

24,1 |

17,9 |

24,1 |

14,4 |

|

Возможное число случаев ГЛПС в год |

35,5 |

22,3 |

35,2 |

14,9 |

|

Вариант 2 (весенняя численность = 6,4) |

||||

|

Суммарные осадки лета, см |

25 |

13 |

25 |

13 |

|

Средняя температура лета, оС |

18 |

18 |

20 |

20 |

|

Осенняя численность |

29,5 |

21,4 |

29,3 |

16,9 |

|

Возможное число случаев ГЛПС в год |

46,4 |

29,5 |

46,1 |

20,2 |

|

Вариант 3 (весенняя численность = 8,6) |

||||

|

Суммарные осадки лета, см |

25 |

13 |

25 |

13 |

|

Средняя температура лета, оС |

18 |

18 |

20 |

20 |

|

Осенняя численность |

37,7 |

26,8 |

37,5 |

20,8 |

|

Возможное число случаев ГЛПС в год |

63,7 |

41,0 |

63,3 |

28,4 |

Таким образом, в итоге проведенного ис- висимости между уровнем заболеваемости следования установлено наличие прямой за- ГЛПС и осенней численностью мелких мы- шевидных млекопитающих, обитающих на эндемичной территории вблизи г. Тольятти. Выявлено достоверное влияние климатических факторов (температура воздуха и осадки летнего периода) на удельный прирост грызунов, а, следовательно, на их осеннюю численность. На основе полученных результатов описаны возможные сценарии изменения осенней численности и вероятного развития эпидемического процесса.

Список литературы К оценке возможного влияния климата на эпидемический процесс

- Государственные доклад о состоянии природной окружающей среды в Самарской области в 2000 г. Выпуск 11. Самара, 2001.

- Государственные доклад о состоянии природной окружающей среды в Самарской области в 2005 г. Выпуск 16. Самара, 2006.

- Бернштейн А.Д., Апекина Н.С., Коротков Ю.С., Демина В.Т., Хворенков А.В. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: экологические предпосылки активизации европейских лесных очагов//Сб. мат-ов междунар. семинара «Изменения климата и здоровья населения России в ХХI веке». М.: «АдамантЪ». 2004.

- Европейская рыжая полевка/Под общ. ред. Н.В. Башениной. М.: 1981.

- Кудинов К.А. Локальные особенности климата в районе Жигулевского заповедника по данным метеорологических наблюдений за 25 лет//Самарская Лука: Бюлл., № 11. 2001.