К оптимальным микроклиматам и их растительным маркёрам в Приморье

Автор: Урусов В.М., Варченко Л.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 6, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье охарактеризованы макро- и микромаркёры оптимальных климатов Приморья, к которым относятся ультранеморальные виды сосудистых растений и субтропические дубы и эдифицирующие кустарники и многолетники, позволяющие выявить самые ценные для поселений, садоводства и озеленения территории.

Юг приморья, микроклимат, низкогорья, инсоляция, сумма активных температур склонов и долин, сходство климатических показателей, оптимумы культур

Короткий адрес: https://sciup.org/14084344

IDR: 14084344 | УДК: 531.584(571.6)

Текст научной статьи К оптимальным микроклиматам и их растительным маркёрам в Приморье

Введение. Оптимальные микроклиматы для Приморья известны более 100 лет как рефугиумы макротермных ландшафтов в верховьях рек, стекающих с Восточно-Маньчжурских гор юго-запада края [2, 6, 7], убежища теплолюбивой арборифлоры в водосборах рек, текущих в Японское море [1], береговые тёплые зоны [16], наконец, мозаика тёплых микроклиматов, поддерживающая особо требовательные к теплу ультранеморальные (более теплолюбивые, чем типичные дубравные) и субтропические виды [3]. Причём на 42º с.ш. в зоне доминирования азалиевых сосняков и чернопихтарников с северокорейскими флористическими элементами [19] макроклимат края приближается к таковому в низкогорьях северной половины Корейского п-ова. Как выявлено, в т.ч. и нашими исследованиями [17], оптимальные по микроклимату урочища в настоящий период снова, как в климатический оптимум голоцена, расширяются. А значит, сопоставление ландшафтных растительных формаций Кореи и Приморья имеет практический смысл для лесохозяйственников, озеленителей, градостроителей, потому что уникальные макротермные сообщества по крайней мере маркируют зоны, перспективнейшие для сельскохозяйственных культур и жизни, а конкретные по температурам и влажности почв и условий зимовки микроклиматы диктуют размещение лесных пород и сельскохозяйственных культур.

И вот ещё одно соображение: хотя мы совершенно справедливо не считаем Дальний Восток России (ДВ) райскими кущами из-за его сложного, колеблющегося по годам климата, в частности режима увлажнения и зимовки растений и животных, но по сравнению с множеством регионов РФ его территория между 42–48º с.ш. с продолжительной (до 200–220 дней) вегетацией и суммой активных температур 3000–2000º (около 1500–1300º даже на высоте 1200 м над ур. м. по крайней мере в Южном Приморье [8]) представляет широкие возможности для культивирования сои, зерновых, ценных пород деревьев и последние полвека обогащает менеджеров АТЭР.

Цель работы . Уточнение перечня макротермных ландшафтных экосистем и видов-маркёров оптимальных местных климатов, пригодных для идентификации хозяйственно ценных урочищ.

Задачи исследования:

-

1. Идентифицировать виды-маркёры самых тёплых микро- и мезоклиматов в низкогорьях Приморья.

-

2. Соотнести сосудистые растения-маркёры макротермной арборифлоры и травянистых многолетников с ботанико-географическими подпровинциями и конкретными экотопами-местопроизрастаниями.

-

3. Скорректировать оптимальные урочища с перспективами хозяйственной деятельности.

Материал и методика . Проанализированы ареалы и экологические ареалы макротермных лесных формаций, субтропических и особенно требовательных к теплу фоновых видов (т.е. кодоминантов и доминантов экосистем и ярусов растительности) как по литературным источникам [5, 9, 16–19, 21, 23], так и по материалам собственных исследований последних лет. Климаты и микроклиматы уточнены для ряда местопроизрастаний с учётом положения в рельефе и экспозиции [13, 14]. Учтён опыт интродукции в Приморье [10, 20].

Результаты исследования. Ботанико-географические подпровинции Приморья [15], разумеется, в целом отражают особенности увлажнения и теплообеспечения макрорайонов, а значит, богатство флоры и растительности юга ДВ, но лишь более или менее точно отражают суть новой климатической ситуации с довольно сложной сеткой агроклиматов и уцелевших лесов. Причём лесистость зоны азалиевых сосняков даже на крайнем юго-западе (Хасанский район) составляет 35 % при менее чем 5 % сосняков Pinus densiflora и полидоминантных, преимущественно лиановограбовых чернопихтарников Abies holophylla, в самостоятельной подпровинции которой лесистость 40–55 % при 10–15 % автохтонных лесов. Что уж говорить о сосново-широколиственных лесах обрамления Ханкайского водосбора и собственно лесостепи с соответственно 40–60 % лесов и 4 % хвойно-широколиственных лесов в обрамлении лесостепи и 20 % при не более чем 1–2 % сосняков в лесостепной подпровинции. Надо сказать, что современная лесистость края в целом выше 60 %: капитализация экономики у нас минимизировала не площади лесов, а запас их товарной древесины.

Определённые выводы по географии сосудистых растений-теплолюбов мы уже сделали [21]. Они совпадают с данными Г.Э. Куренцовой [6, 7].

Однако в настоящей работе мы распределили сосудистые растения и лесные формации по 3 генетическим группам теплолюбов. Если не считать водные экзоты ряда лотоса Комарова, эвриа-лы устрашающей, бразении Шребера и др. [12], тропический ценотип в Приморье не выражен.

-

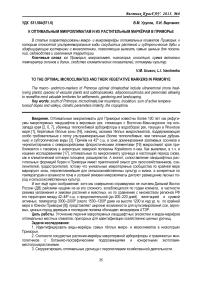

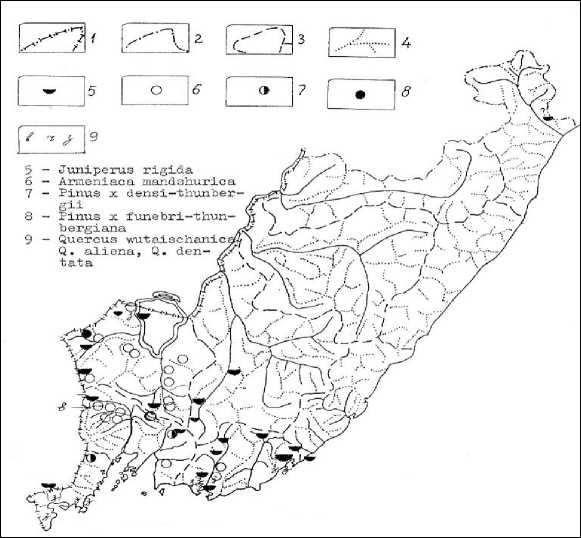

1. Субтропическая флора ограничена дубами вутайшанским и чуждым, клёном микрози-больдовым, ясенями Зибольда и узкокрылым (деревья), алангиумом платанолистным, принсепией китайской, струноплодником пильчатолистным, вейгелой ранней (кустарники), девичьим виноградом триострённым, кирказоном маньчжурским, актинидией Джиральда, ломоносом кокорышелист-ным, пуэрарией дольчатой, может быть, краснопузырником щетковидным (лианы), карпезием крупноголовым, фиалками Росса, волосисточерешковой, бутеневидной, беламкандой китайской, лилией ланцетолистной, викой Ови (многолетние травы). В данном ценотипе к маркёрам температурных оптимумов мы всё же относим иногда ландшафтные дубы вутайшанский Quercus wutaishanica и чуждый Q. aliena, принсепию, или плоскосемянник, алангиум, струноплодник, кирказон, пуэрарию, а также массовый в ряде урочищ карпезий крупноголовый (рис. 1, 2). Учтены и новые находки субтропических видов, отчасти не вошедшие в Красную книгу Приморья [5].

-

2. Ультранеморальная флора (она более требовательна к теплу, чем типичные дубравные виды) включает гибридные сосны (густоцветковую-Тунберга в верховьях рр. Барабашевка и Артё-мовка и погребальную-Тунберга в верховьях р. Комиссаровка от с. Барабаш-Левада к пади Краева), можжевельник твёрдый, дуб зубчатый, ясень густой (деревья), рододендрон Шлиппенбаха, леспедецу плотную, жимолость раннецветущую (кустарники), актинидию полигамную (лианы), аралию материковую, аризему полуостровную, кислицу обратнотреугольную, десмодиумы, леспедецу мохнатую (многолетники). Нужные нам маркёры в этой группе видов – гибридные сосны, можжевельник, дуб, ясень, рододендрон, леспедеца, жимолость, аралия материковая, аризема полуостровная. Может быть, сюда придётся включить эндем супралиторали макрорайона «юг Приморья–север Кореи» шиповник Максимовича – стелющийся куст. Суммы активных температур в ареале «ультране-моралов» хотя бы за счёт положения на склоне и в ценозе от 2600º.

-

3. Макротермная неморальная флора: абрикос маньчжурский, клён ложнозибольдов, ясень горный (носолистный), ильм крупноплодный (деревья), вишня железистая (кустарники), виногра-довник разнолистный (лиана), брахиботрис вороньеглазый, лилия поникающая, фиалки пальчатая и пёстрая, дендрантемы корейская и нактонгенская (многолетники), из которых только абрикос, клён, ильм и в ограниченной мере брахиботрис (кистецветник) и лилия могут быть маркёрами зоны, вернее, подзоны тёплых южнодубравных экосистем.

Ареалы видов приводим по данным Н.Н. Качуры [23], Красной книги Приморского края [5] и нашим.

Рис. 1. Удачные маркёры наиболее тёплого – макротермного – местного климата: можжевельник твёрдый (5), абрикос маньчжурский (6); сосны густоцветковая-Тунберга (7) и погребальная-Тунберга (8); дубы вутайшанский, чуждый, зубчатый (9).

1 – границы России; 2 – приморья; 3 – важнейших групп речных бассейнов;

4 – отдельных речных бассейнов 1–3-го порядков, по [11]

Рис. 2. Аномалия в распределении макротермных элементов южноприморской флоры. Распространение популяций умеренно теплолюбивых флороценотипов: 1 – Pinus densiflora; 2 – Betula schmidtii; 3 – леса и редколесья Quercus dentata, промежуточного по требовательности к теплу. Популяции наиболее теплолюбивых флороценотипов; 4 – Juniperus rigida ssp. rigida;

5 – Armeniaca mandshurica; 6 – Carpesium macrocephalum; 7 – русла рек, прослеживающиеся на шельфе; 8 – доголоценовая береговая линия (по: Атлас Приморского края, 1998); 9 – изобата 100 м;

10 – граница водосбора зал. Петра Великого

Обсуждение результатов исследования . На юге ДВ в целом и в Приморье особенно отмечается, на первый взгляд, странное усложнение экосистем по совокупности видов и жизненных форм сосудистых растений и энтомофауны на различных высотах вблизи берегов в горах Сихотэ-Алиня, присутствие теплолюбов и экзотов на довольно высоко поднятых над морем террасах Сахалина и Больших Курил, наконец, реликтовых тундростланиковых группировок на небольших высотах по обоим берегам Татарского пролива.

Эти факты более всего увязываются с инверсией температур и мозаикой микроклиматов. Оптимальными для растений и животных оказываются участки, или значительно поднятые над холодным морем, или приуроченные к южным и западным, лучше прогреваемым склонам (материковый юг ДВ), или к склонам и каньонам, закрытым от выноса холодных воздушных масс и туманов (Курилы).

Как сказано выше, микроклиматические исследования [13, 14 и др.] позволили получить сравнительные характеристики температуры воздуха в сосняках, дубняках, на полянах склонов разных экспозиций и речных долинах. В бассейне р. Комиссаровка прогревание почвы и приземного слоя воздуха на южных и западных склонах существенней, а пересыхание почвы и гибель подроста сосны погребальной именно здесь теперь становятся правилом. Ночью со склонов в долины спускаются потоки тёплого воздуха: в сомкнутых лесах они концентрируются под пологом крон и на опушках. В холодный сезон склоны теплее долин на 1,7°.

Автохтонность популяций довольно требовательных к теплу сосен густоцветковой, а тем более густоцветковой-Тунберга, уцелевших в верховьях р. Барабашевка и урочище Суворовка в верховьях р. Артёмовка, погребальной и погребальной-Тунберга (падь Краева в верховьях р. Комисса-ровка), доказана. Это свидетельствует как о соответствии, по крайней мере, ряда экотопов биологическим требованиям этих видов, так и о перегреве и иссушении других, чаще соседних с ними экотопов. Последние и были зоной оптимума видов в стадиалах, когда среднегодовая температура в Южном Приморье была на 4-6° или, по данным А.М. Короткого [4], на 5-8° ниже, что не могло оттеснить неморальные и тем более макротермные виды и ценотипы на инсолируемые склоны.

Нельзя не отметить и то, что крутосклоны и скалы приютили таких теплолюбов, как пуэрария дольчатая и девичий виноград триостренный именно там, где особенно заметно прогревание воздуха на высоте 0,2 м.

Следовательно, в низкогорьях микротермные условия характерны для долин северной ориентации и примыкающих к ним мощных холодных водотоков, включая проливы, и теневых склонов. Здесь и сохраняются бореальные, а отчасти субальпийские виды, унаследованные, по меньшей мере, от последнего стадиала (на юге Приморья это тополь Максимовича, черёмуха Маака и др.). Иное дело проливы, окружающие о-ва Рейнеке и Попова в заливе Петра Великого, выхолаживающее влияние которых на сушу практически не проявляется, о чём свидетельствуют состав и структура береговых экосистем. Вот здесь найдёт оптимум линейка южноприморских экзотов [21, 22] и коллекция магнолий и других теплолюбов, привлечённая сотрудниками Ботанического сада-института ДВО РАН за более чем полвека [10 и др.]. Исключение - луга с крупнотравьем и рябчиком камчатским на о-ве Попова, что связано с выхолаживанием ветрами.

Наличие особенно теплолюбивых трав на небольших высотах обусловлено многими причинами, определяющими как повышенную теплообеспеченность, так и выхолаживание. В их числе и близость холодных морских вод, и лучшая обеспеченность теплом закрытых от ветров инсолируемых склонов, частично сберегающих субтропические виды, и более стабильный микроклимат внутри лесов. В обжитом в течение всего голоцена Приморье в долинах крупных рек и на бортах долин эти виды как раз и подвержены мощному антропогенному прессу, что иногда затрудняет определение хозяйственных перспектив разнообразия экотопов. Введение интродуцированных магнолий, например, показало их особую перспективность в условиях смягчённой зимы у незамерзающего моря.

На Сахалине и на юге Курил факторы минимизации тепла - холодное море и неблагоприятный режим ветров и туманов, а поэтому наиболее насыщенные дубравными представителями флоры и фауны леса избегают выхолаживаемых морских террас и отступают от линии берега, оставляя его тундрам и верещатникам, мало изменившимся с рубежа голоцена. Но в данной работе для нас важней другое – примерно в обратном порядке (из глубины речных долин) идёт неморали-зация флор и ландшафтов, для которой береговая суша, подтопленная морем, теперь перекрыта как путь с юга на север. В то же время интересная арборифлора Кореи и КНР отчасти уже успешно интродуцирована в Приморье на уровне макротермных видов широколиственного леса. То есть везде, где ещё уцелел клён ложнозибольдов. И только самые тёплые урочища пригодны для введения разнообразия листопадных магнолий и гинкго.

Выводы

-

1. Макротермные ландшафтные экосистемы Приморья образованы гибридными соснами, можжевельником твёрдым, экзотическими дубами, ясенями, лианами, а также карпезиумом крупноголовым.

-

2. Мезоксерофиты можжевельник твёрдый, абрикос маньчжурский, ясень горный, ильм крупноплодный маркируют зоны повышенного тепла и оптимальных для человека микроклиматов. Последнее обусловило приуроченность к ним древних и средневековых поселений. Эти маркёры можно использовать при размещении селительных зон и сельскохозяйственных культур.

-

3. Оптимальные микроклиматы всё ещё заселены субтропическими видами, включая дубы и лианы, а также гибридами местных двухвойных сосен с японо-корейской сосной Тунберга, избегающей отрицательных средних температур января. Этот уровень оптимальности климата привязан к ограниченному числу урочищ с доминированием дубов вутайшанского и чуждого и широким распространением принсепии китайской.

-

4. Ультранеморальная флора, в частности дуб зубчатый, ясень густой, возможно, берёза Шмидта (железная), рододендрон Шлиппенбаха, леспедеца плотная, жимолость ранняя, актинидия полигамная всё ещё достаточно широко распространены на юге Приморья между 42–43° с. ш., хотя потеснены хозяйственной деятельностью древности и средневековья.

-

5. На современном этапе восстановления макротермных видов всех рассмотренных групп вероятно только введение их в культуру.

-

6. Урочища, где уцелели субтропические и близкие к ним ультранеморальные виды, в частности о-в Русский, подходят также для интродукции арборифлоры Кореи и Ляодунского п-ова в КНР.

-

7. Лучшие климатические характеристики имеют урочища Краскино, Зайсановка, о-ва Рейне-ке, Путятина, Подъяпольск, бассейн р. Партизанская, Екатериновка (по хребет Лозовый) и левобережные распадки, верхняя треть бассейна р. Киевка и пос. Преображение (Лазовский район), а также северо-западные окрестности оз. Ханка и верховья рек Илистая и Артёмовка.

Список литературы К оптимальным микроклиматам и их растительным маркёрам в Приморье

- Арсеньев В.К. Краткий военно-географический и военно-статистический очерк Уссурийского края. 1901-1911. -Хабаровск: Штаб Приамур. воен. округа, 1912. -324 с.

- Будищев А.Ф. Описание лесов Приморской области. -Иркутск, 1883. -537 с.

- Кожевников А.Е., Коркишко Р.И, Кожевникова З.В. Значение государственного биосферного заповедника «Кедровая Падь» для охраны биоразнообразия сосудистых растений в Приморском крае//Растительный и животный мир заповедника «Кедровая Падь». -Владивосток: Дальнаука, 2006. -С. 10-26.

- Короткий А.М. Оледенение и псевдогольцовые образования юга Дальнего Востока СССР//Плейстоценовые оледенения востока Азии. -Магадан, 1984. -С. 174-185.

- Красная книга Приморского края: растения. -Владивосток: АВК «Апельсин», 2008. -688 с.

- Куренцова Г.Э. Растительность Приханкайской равнины и окружающих предгорий. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. -140 с.

- Куренцова Г.Э. Реликтовые растения Приморья. -Л.: Наука, 1968. -72 с.

- Майоров И.С., Урусов В.М., Чипизубова М.Н. Введение в концептуальные основы сбалансированного природопользования в зоне залива Петра Великого (Японское море)//Исследование и конструирование ландшафтов Дальнего Востока и Сибири. Вып. 6. -Владивосток: Дальнаука, 2005. -С. 11-98.

- Петропавловский Б.С. Леса Приморского края (эколого-географический анализ). -Владивосток: Дальнаука, 2004. -317 с.

- Петухова И.П. Магнолии в условиях юга российского Дальнего Востока. -Владивосток: Дальнаука, 2003. -103 с.

- Преловский В.И., Короткий А.М., Пузанова ИЮ. Бассейновый принцип формирования рекреационных систем Приморья. -Владивосток: ТИГ ДВО РАН, 1996. -150 с.

- Пшенникова Л.М. Водные растения российского Дальнего Востока. -Владивосток: Дальнаука, 2005. -105 с.

- Таранков В.И. Микроклимат лесов Южного Приморья. -Новосибирск: Наука, 1974. -223 с.

- Туркеня В.Г. Биологические аспекты микроклимата муссонной зоны Дальнего Востока. -Владивосток: Изд-во ДВО АН СССР, 1991. -203 с.

- Урусов В.М. К развитию ботанико-географической зональности юга Дальнего Востока//Ландшафтно-растительная поясность Ливадийского хребта (Южное Приморье). -Владивосток: Дальнаука, 2001. -С. 146-190.

- Урусов В.М., Лауве Л.С. О высотных поясах растительности и формационных реликтах в Приморье в связи с изменением климата и морской трансгрессией//Ботан. журн. -1980. -Т. 65, № 2. -С. 185-197.

- Урусов В.М., Чипизубова М.Н. Составляющие разнообразия сосудистых растений на российском Дальнем Востоке//Исследование и конструирование ландшафтов Дальнего Востока и Сибири. -Владивосток: Дальнаука, 2005. -Вып. 6. -С. 111-127.

- Урусов В.М., Лобанова И.И., Варченко Л.И. Хвойные российского Дальнего Востока -ценные объекты изучения, охраны, разведения и использования. -Владивосток: Дальнаука, 2007. -420 с.

- Урусов В.М., Кононова Н.Н. Мозаика климатопов как условие выживания дубравного (неморального) комплекса на юге Дальнего Востока//Дальний Восток России: география, гидрометеорология, геоэкология: мат-лы седьмой науч. конф. «К всемирным дням воды и метеорологии». -Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2007. -С. 90-92.

- Урусов В.М., Майоров И.С, Чипизубова М.Н. Оценка сходства климата как основа успеха интродукции//Вестник ТГЭУ. -2010. -№ 1. -С. 108-121.

- Урусов В.М., Варченко Л.И. Южноприморские леса с северокорейскими флористическими элементами//Вестник КрасГАУ. -2012. -№ 12. -С. 66-73.

- Урусов В.М., Варченко Л.И. Растительность района Владивостока. -Владивосток: Дальнаука, 2012. -152 с.

- Харкевич С.С., Качура Н.Н. Редкие виды растений советского Дальнего Востока и их охрана. -М.: Наука, 1981. -234 с.