К оптимизации клинико-сонографической и биохимической диагностики заболеваний желчного пузыря

Автор: Екимова Наталья Владимировна, Скворцов Юрий Иванович, Лифшиц Владимир Борисович, Субботина Вера Григорьевна, Папшицкая Наталья Юрьевна, Тиунова М.Л., Чибрикова Лилия Медихатовна, Павлищева И.Д., Тимофеев Дмитрий Сергеевич

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Внутренние болезни

Статья в выпуске: 3 т.6, 2010 года.

Бесплатный доступ

В комплекс обследования пациентов с холециститом необходимо включать определение липидного спектра сыворотки крови (повышение общего холестерина, коэффициента атерогенности) для динамического наблюдения за возможной трансформацией в желчнокаменную болезнь. Изменения уровней липидов сыворотки крови (повышение общего холестерина, липопротеидов низкой плотности, коэффициента атерогенности, отношения общего холестерина к холестерину липопротеидов высокой плотности и уменьшение липопротеидов высокой плотности) у здоровых людей способствует созданию группы риска по холестерозу желчного пузыря

Желчнокаменная болезнь, липидный спектр сыворотки крови, холестероз желчного пузыря, холецистит

Короткий адрес: https://sciup.org/14917138

IDR: 14917138

Текст научной статьи К оптимизации клинико-сонографической и биохимической диагностики заболеваний желчного пузыря

-

1В ведение. Одной из актуальных проблем гастроэнтерологии являются заболевания желчного пузыря [1].

Важность всестороннего изучения холецистита связана с тем, что он занимает одно из ведущих мест среди заболеваний органов пищеварения, а его лечение – одна из приоритетных проблем современной медицины [2]. Значительную частоту заболеваемости связывают с действием экологических факторов, ведущих к нарушению липидного обмена [3].

Проблема желчнокаменной болезни (ЖКБ) в наше время приобрела не только медицинское, но и социальное значение, занимая 3-е место после сердечнососудистых заболеваний и сахарного диабета [4]. По данным эпидемиологических исследований, частота ЖКБ в развитых странах составляет 10-15% среди взрослого населения, в России – до 12%. В стационарах среди гастроэнтерологических пациентов ЖКБ занимает одно из первых мест. Возможность длительного бессимптомного течения заболевания при нарушении липидного спектра желчи создает определенные трудности на ранних стадиях, что является причиной поздней диагностики, как правило, уже сформировавшихся желчных камней, когда применение консервативных методов лечения ограниченно, а единственным методом остается холецистэктомия [4]. В мире число операций, выполненных по поводу ЖКБ, находится на 2-м месте после аппендэктомии. Внедрение в практику менее инвазивных технологий оперативных вмешательств не решает проблемы холелитиаза [5].

Холестероз желчного пузыря (ХЖП) принято считать редким и труднодиагностируемым заболеванием. Однако, по данным статистики, он выявляется в 39% случаев при холецистэктомии и в 46% – при аутопсии [6]. Частота поражения желчного пузыря холестерозом не зависит от пола, а преобладающим возрастным интервалом является период 36-65 лет. Являются ли эти нарушения следствием патологических процессов в самом желчном пузыре или локальным проявлением изменения общего метаболизма липидов, неизвестно [7]. Есть мнение, что холесте-роз желчного пузыря следует рассматривать как ана логичное атеросклерозу поражение, отличающееся

только локализацией [8], и как одно из системных проявлений нарушений липидного обмена [9].

Диагностика ХЖП связана с определенными трудностями, обусловленными отсутствием четко разработанной клинической картины, а также критериев лабораторной и инструментальной диагностики [8].

Следовательно, по данным литературы, при патологии билиарной системы рассматривается вопрос о роли нарушений метаболизма липидов. Однозначного ответа нет, что обусловлено многогранностью процессов обмена липидов в организме и возникающими в связи с этим сложностями в установлении маркеров. Кроме того, распространенным является мнение, что формирование этих заболеваний обусловлено лишь локальными изменениями желчного пузыря.

Цель настоящего исследования – оптимизация клинико-сонографической и биохимической диагностики заболеваний желчного пузыря.

Задачи исследования:

-

1) проанализировать клинические критерии заболеваний желчного пузыря: острого холецистита, хронического холецистита, желчнокаменной болезни, холестероза желчного пузыря;

-

2) исследовать сонографические параметры желчного пузыря при остром холецистите, хроническом холецистите, желчнокаменной болезни, холестерозе желчного пузыря у больных и здоровых людей;

-

3) определить биохимические показатели сыворотки крови: общий холестерин, холестерин липопротеидов высокой плотности, триглицериды с последующим расчетом содержания холестерина липопротеидов низкой и очень низкой плотности; коэффициента ате-рогенности; показателя отношения общего холестерина к холестерину липопротеидов высокой плотности у пациентов с острым холециститом, хроническим холециститом, желчнокаменной болезнью, холестерозом желчного пузыря и у здоровых людей.

Методы. Контингент обследованных включал 126 пациентов с острым холециститом (ОХ), хроническим холециститом (ХХ), желчнокаменной болезнью (ЖКБ), холестерозом желчного пузыря (ХЖП). Критериями исключения являлись: онкологические заболевания, гемолитические анемии, синдром Жильбера, болезни обмена веществ, больные гепатитом В. Была обследована контрольная группа, включающая 25 практически здоровых людей.

Верификация ОХ достигалась на основании клинических, сонографических и лабораторных данных. Под ХХ понималось отсутствие клинических симптомов, сонографических и лабораторных признаков, наличие анамнеза данного заболевания. При ЖКБ и ХЖП отмечались клинические симптомы, анамнез заболевания, а также типичные сонографические признаки.

Клинические, анамнестические и лабораторноинструментальные критерии по разработанной нами карте (всего 58 параметров) были оценены у 151 обследованного.

Пациенты были разделены на 5 групп: 1-я – ОХ (32 человека, из них 11 мужчин и 21 женщина); 2-я – ХХ (31 человек, из них 15 мужчин и 16 женщин); 3-я – ЖКБ (35 человек, из них 14 мужчин и 21 женщина); 4-я – ХЖП (28 человек, из них 23 мужчины и 5 женщин); 5-я – контрольная группа (25 человек, из них – 14 мужчин и 11 женщин).

Наследственную предрасположенность к заболеванию устанавливали клинико-генеалогическим анализом, основанным на результатах бесед с про-бандом и его родственниками.

Индекс массы тела оценивали индексом Кетле.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) желчного пузыря выполняли на аппарате SDU-500C «Shimadzu» (Япония); конвексным датчиком с частотой 3,5 MHz.

Концентрацию общего и прямого билирубина в сыворотке крови определяли унифицированным методом Ендрассика – Грофа. На аппарате Stat Fax 1904 Plus (США) определяли: щелочную фосфатазу (ЩФ) по Т.U. Haussament, триглицериды (ТГ) по D. Young; общий холестерин (ХС) ферментативно-колориметрическим методом, холестерин липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) по M. Burstein.

Концентрацию холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) вычисляли по формуле Фридвальда:

ХС ЛПНП=ХС–С ЛПВП–Тг/2,2 (ммоль/л).

Концентрацию холестерина липопротеидов очень низкой плотности (ХС ЛПОНП) определяли по формуле:

ХС ЛПОНП=ХС–ХС ХЛВП–ХС ХПНП или ХС ЛПОНП=ТГ:2,12 (ммоль/л).

Коэффициент атерогенности КА по А.Н. Климову рассчитывали по формуле:

КА=(ХС–ХС ЛПВП)/ХС ЛПВП.

Отношение ХС/ХС ЛПВП является общепризнанным маркером перераспределения ХС плазмы крови в сторону ЛПНП.

Математическую обработку результатов исследования осуществляли с помощью программы «STATISTICA». В зависимости от типов данных и решаемых задач использовались как параметрические, так и непараметрические критерии [10].

Результаты. Клиническая картина ОХ, ХХ, ЖКБ и ХЖП у наших пациентов в основном не отличалась от классической, описанной в литературе.

Диспептический синдром наблюдали в основном при ОХ (56,24%) и ХЖП (46,42%), в меньшем количестве случаев – при ЖКБ (17,14%) и очень редко – при ХХ (3,23%).

Болевой синдром при пальпации живота фиксировали у большинства пациентов, за исключением группы больных ХХ. В основном болезненность в правом подреберье и эпигастральной области наблюдали при ОХ (75,50%), при ЖКБ – в 54,29% случаев и в 4,2 раза реже у больных ХЖП (17,86%).

Рефлекторные болевые точки и зоны преобладали при ОХ, в небольшом количестве случаев отмечались в группах ЖКБ, ХЖП и не были выявлены при ХХ. Так, симптомы Мерфи и Кера определяли значительно чаще и с одинаковой частотой (78,13%) при ОХ. Симптом Гауссмана также в большинстве случаев фиксировали при ОХ и в незначительном количестве случаев при ЖКБ и ХЖП (соответственно, 78,13; 5,71; 3,57%). Симптом Ортнера фиксировался при ОХ в 87,50% случаев, и значительно реже – при ЖКБ и ХЖП (8,57 и 3,57% случаев). Симптом Георгиевского – Мюсси чаще преобладал при ОХ (59,38%), чем при ЖКБ (2,86%), и не был выявлен в других группах.

Следовательно, клинические проявления при хронических поражениях ЖП (ХХ, ЖКБ и ХЖП) неспецифичны и не позволяют дифференцировать эти заболевания без УЗИ. К аналогичному выводу пришли Р.А. Иванченкова с соавт. (1997).

Было отмечено статистически недостоверное (р>0,05) повышение индекса массы тела у больных с ЖКБ (28,5±1,73 кг/м2) по сравнению с больными ОХ (25,5±2,43 кг/м2) и ХХ (24,4±1,24 кг/м2), а также ХЖП (23,9±8,89 кг/м2) и контрольной группой (22,0±1,32 кг/м2).

Наследственная отягощенность по 1-й линии родства в значительном количестве случаев превалировала (p<0,05) у пациентов с ЖКБ (62,86% случаев), по сравнению с ОХ (37,50%), ХХ (32,26%) и ХЖП (22,43%).

По данным УЗИ, грушевидная форма ЖП преобладала у здоровых (56%). Она определялась в 1,4 раза реже у пациентов с ЖКБ (40%); была в 2,2 и 2,0 раза реже – при ХХ и ХЖП (соответственно 25,81 и 28,57%); весьма редко – при ОХ (18,75%) (р<0,05). Овоидная форма ЖП значительно чаще встречалась в группе здоровых (24%) и практически одинаково редко при ОХ, ХХ, ЖКБ и ХЖП (соответственно 15,63; 16,13; 14,29; 14,29%). Неправильную форму ЖП в большем количестве случаев наблюдалась в группах больных с ОХ, ХХ и ХЖП (соответственно 65,63, 58,06, 57,14%), в меньшем – при ЖКБ (45,71%) и только в 20,0% – у здоровых (р<0,05).

В контрольной группе при УЗИ четкий, ровный контур ЖП выявлен наиболее часто (44,0%), несущественно реже – при ЖКБ (37,14%), значительно – при ХХ и ХЖП (22,58 и 21,43% соответственно) и очень редко – при ОХ (12,50%). Деформация ЖП чаще встречалась при ОХ и ХХ (21,88 и 22,58% соответственно), более чем в 2,0 раза реже – при ХЖП (10,71%), в небольшом количестве случаев – у здоровых (8,0%) и не наблюдалась в группе пациентов с ЖКБ. Перетяжка ЖП определялась у больных ЖКБ в 34,29% случаев, реже и практически с одинаковой частотой – при ХЖП и у здоровых (соответственно 21,43 и 20,0%), совсем редко – при ОХ и ХХ (15,63 и 12,90%). Перегиб ЖП в наибольшем количестве случаев встречался у пациентов с ХЖП (29,57%), реже – при ОХ и у здоровых (15,63 и 16,0% соответственно), в 2,6 раза реже – при ЖКБ (11,43%) и в 3,0 раза – при ХХ (9,68%). Сочетание вышеперечисленных критериев (деформация, перегиб, перетяжка) в большинстве случаев было при ОХ и ХХ (34,38 и 32,26% соответственно), реже – при ЖКБ и ХЖП (соответственно 17,14 и 17,86%) и очень редко у здоровых (12,0%).

У пациентов с ОХ наблюдали увеличение холедоха в 1,7 раза по сравнению с контрольной группой (р<0,05) (соответственно 4,5±0,78 и 2,7±0,40 мм). Данный критерий достоверно не отличался при ЖКБ, ХЖП и ХХ (соответственно 4,0±0,58; 4,2±0,58; 3,6±0,60 мм) (р>0,05).

Наибольшая толщина стенки ЖП была отмечена при ОХ (3,9±0,70 мм), что в 2,2 раза превышало этот показатель у здоровых (1,7±0,40 мм, р<0,05), в 1,9 раза – при ХХ (2,1±0,40 мм, р<0,05). Данный критерий не различался в группах ЖКБ и ХЖП. Уплотнение стенки ЖП превалировало во всех группах обследованных больных, кроме контрольной.

По данным УЗИ, анэхогенное однородное содержимое желчного пузыря визуализировали у всей контрольной группы, в меньшем количестве случаев – при ОХ и ХХ (84,38 и 87,10% соответственно). Гиперэхогенная желчь была выявлена у пациентов с ОХ и ХХ (15,63 и 12,90 % соответственно). Конкременты выявляли только при ЖКБ, полипы – при ХЖП.

У пациентов с ЖКБ единичный камень при УЗИ визуализировался в 40,0% случаев, более одного (23) – в 22,86% и множество (4 и более) – в 37,14%. Около половины конкрементов (45,71%) имели диаметр от 1,0 до 10,0 мм; 31,43% – от 11,0 до 20,0 мм и в 22,86% случаев – более 20,0 мм. У 25,71% обследованных с ХЖП определяли единичный полип, у 42,85% – более одного (2-3) и у 21,43% – множество (4 и более). Размер полипа до 3,0 мм был выявлен у 39,29% пациентов с ХЖП, от 3,1 до 5,0 мм – у 53,57%; более 5,0 мм – у 7,14%.

Во всех группах больных достоверных отличий показателей общего и непрямого билирубина выявлено не было. Повышение прямого билирубина в 1,9 раза отмечено в группе ЖКБ по сравнению с ОХ, в 1,7 раза по сравнению с контрольной группой (соответственно 4,0±1,3 ммоль/л; 2,2±1,87 ммоль/л; 2,4±0,8 ммоль/л). Данный критерий практически не отличался в группе больных ХЖП и ХХ.

Повышение щелочной фосфатазы в 2,4 раза выявлено в группе с ОХ по сравнению с контрольной группой, в 1,8 раза по сравнению с ХХ (соответственно 244,5±67,6; 103,1±4,18; 137,3±35,2 Ед/л; p<0,05). Достоверных отличий данного критерия при ЖКБ и ХЖП обнаружено не было.

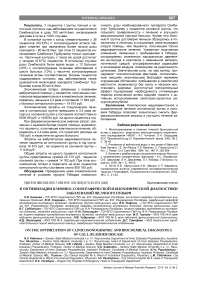

Как видно из таблицы, повышение уровня ТГ в 1,6 раза (р<0,05) отмечали у пациентов с ОХ по сравнению с контрольной группой (соответственно 1,7±0,39 и 1,1±0,07 ммоль/л). Данный критерий не имел достоверного отличия при ХХ, ЖКБ и ХЖП (соответственно 1,2±0,18; 1,4±0,42; 1,4±0,27 ммоль/л; p>0,05).

У обследованных с ХЖП определили увеличение в 1,6 раза содержание ХС сыворотки крови по сравнению с контрольной группой (соответственно 6,6±0,68 и 4,2±0,11 ммоль/л; p<0,05). Данный критерий достоверно не отличался от такового у пациентов с ЖКБ, ХХ и ОХ (соответственно 5,8±0,95; 4,7±0,76; 4,8±0,83 ммоль/л; p>0,05).

В группе больных ХЖП нашли уменьшение в 1,7 раза ХС ЛПВП по сравнению с контрольной груп- пой, в 1,5 раза по сравнению с ХХ (соответственно 1,1±0,24; 1,9±0,10; 1,6±0,56 ммоль/л; p<0,05). При ОХ и при ЖКБ данный критерий не различался.

У пациентов ХЖП в 2,7 раза было повышение ХС ЛПНП сыворотки крови по сравнению с контрольной группой, в 1,9 раза с ХХ, в 1,8 раза по сравнению с ОХ (соответственно 4,9±0,97; 1,8±0,16; 2,5±0,78; 2,8±0,91 ммоль/л; р<0,05) и недостоверно по сравнению с ЖКБ (p>0,05).

Повышение уровня ЛПОНП в 1,6 раза выявили у больных с ОХ по сравнению с группой здоровых (соответственно 0,8±0,18 и 0,5±0,03 ммоль/л). Данный критерий достоверно не отличался от такового при ХХ, ЖКБ и ХЖП (соответственно 0,5±0,08; 0,68±0,21; 0,63±0,13 ммоль/л; p>0,05).

В группе больных с ХЖП найдено увеличение КА по сравнению с контрольной группой в 4,5 раза, с ХХ – в 2,3 раза, с ОХ – в 1,8 раза и с ЖКБ – в 1,5 раза (соответственно 5,5±1,42; 1,2±0,15; 2,4±1,095; 3,1±1,35; 3,6±1,19 ммоль/л; p<0,05).

У пациентов с ХЖП в 2,9 раза был повышен показатель ХС/ХС ЛПВП по сравнению с контрольной группой, в 1,9 раза – по сравнению ХХ, в 1,6 раза – по сравнению с ОХ (соответственно 6,5±1,36; 2,2±0,15; 3,4±1,10; 4,1±1,32 ммоль/л; p<0,05). Данный критерий достоверно не отличался по сравнению с ЖКБ (4,7±1,13 ммоль/л).

Обсуждение. Клинические проявления хронических заболеваний желчного пузыря (хронический холецистит, желчнокаменная болезнь и холестероз желчного пузыря) недостаточно специфичны и не позволяют дифференцировать эти заболевания.

По результатам сонографического исследования, деформация желчного пузыря чаще выявляется при холецистите (22,6%), в 2,1 раза реже при холе-стерозе желчного пузыря (10,7%) и не встречается при желчнокаменной болезни. Перетяжка желчного пузыря определяется преимущественно у больных желчнокаменной болезнью (34,3%), перегиб – при хо-лестерозе желчного пузыря (29,6%). Сочетание перечисленных изменений чаще отмечается у пациентов с острым и хроническим холециститом (34,4 и 32,3% соответственно), в 1,9-2,0 раза реже – при холесте-розе желчного пузыря и желчнокаменной болезни (соответственно 17,9 и 17,1%).

В группах пациентов с желчнокаменной болезнью и холестерозом желчного пузыря нами отмечено повышение общего холестерина сыворотки крови (5,8±0,95 и 6,6±0,68 ммоль/л) и коэффициента атерогенно-сти (3,6±1,19 и 5,5±1,42 ммоль/л). При холестерозе желчного пузыря также выявили рост показателей липопротеидов низкой плотности (4,9±0,97 ммоль/л) и отношения общего холестерина к липопротеидам высокой плотности (6,5±1,36 ммоль/л) на фоне умень-

Биохимические критерии у обследованных

|

Показатели |

ОХ Ν=32 |

ХБХ (рем) Ν=31 |

ЖКБ Ν=35 |

ХЖП Ν=28 |

Контрольная группа Ν=25 |

|

ТГ |

1,7±0,39 |

1,2±0,18 |

1,4±0,42 |

1,4±0,27 |

1,1±0,07 |

|

ХС |

4,8±0,83 |

4,7±0,76 |

5,8±0,95 |

6,6±0,68 |

4,2±0,11 |

|

ХС ЛПВП |

1,3±0,23 |

1,6±0,56 |

1,3±0,21 |

1,1±0,24 |

1,9±0,10 |

|

ХС ЛПНП |

2,8±0,91 |

2,5±0,78 |

3,9±0,88 |

4,9±0,97 |

1,8±0,16 |

|

ХС ЛПОНП |

0,8±0,18 |

0,5±0,08 |

0,7±0,21 |

0,6±0,13 |

0,5±0,03 |

|

КА |

3,1±1,35 |

2,4±1,10 |

3,6±1,19 |

5,5±1,42 |

1,2±0,15 |

|

ХС/ ХСЛПВП |

4,1±1,32 |

3,4±1,10 |

4,7±1,13 |

6,5±1,36 |

2,2±0,15 |

шения содержания липопротеидов высокой плотности (1,1±0,24 ммоль/л). При холецистите показатели липидного спектра сыворотки крови не отличались от соответствующих значений у лиц здоровой группы.

Заключение. Выявленные нами изменения сонографических и биохимических критериев при заболеваниях желчного пузыря позволяют оптимизировать диагностический поиск у пациентов в практическом здравоохранении.

Список литературы К оптимизации клинико-сонографической и биохимической диагностики заболеваний желчного пузыря

- Циммерман Я.С. Хронический холецистит и его клинические маски: диагностика и дифференциальная диагностика//Клиническая медицина. 2006. № 5. С. 4-12.

- Логинов А.С. Новое в диагностике и лечении желчнокаменной болезни//Терапевтический архив. 2001. № 2. С. 5-6.

- Горьковская И.А., Гаркун О.Л. Особенности заболеваний желчевыводящих путей у различных этнических групп монголоидов в южных регионах Восточной Сибири//Российский гастроэнтерологический журнал. 1999. № 4. С. 106.

- Лазебник Л.Б., Ильченко А.А. Желчно-каменная болезнь. Пути решения проблемы//Терапевтический архив. 2005. №2. С. 5-10.

- Желчнокаменная болезнь/СА. Дадвани, П.С. Ветшев, A.M. Шулутко, А.И. Прудков. М.: Издат дом Видар-М, 2000. 210 с.

- Zahor Z. Atherosclerosis in relation to cholelilhiasis and cholesterolosis//Bull world organ. 1976. №53(5-6). P. 531-537.

- Иванченкова PA., Свиридов А.В., Грачев СВ. Патогенез холестероза желчного пузыря//Клиническая медицина. 2002. №2. С. 14-19.

- Минушкин О.Н., Прописнова Е.П. Холестероз желчного пузыря (обзор)//Кремлевская медицина. 2000. № 1. С. 55-57.

- Медикаментозная коррекция атерогенных дислипиде-мий у пожилых с ИБС и холестерозом желчного пузыря/О.Н. Овсянникова, Л.А. Звенигородская, А.А. Ильченко [и др.]//Клиническая геронтология. 2006. № 1. С. 12-15.

- Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере. М.: Финансы и статистика, 1995. 210 с.