К открытию урановых месторождений Чу-Сарысуйской и Сырдарьинской урановорудных провинций

Автор: Тараборин Г.В., Демина Т.Я.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 4 (17), 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается один из начальных этапов изучения территории Южного Казахстана при проведении прогнозно-геологических работ на уран с созданием прочной стартовой площадки для освоения урановорудной базы Чу-Сарысуйской и Сырдарьинской провинций.

Прогнозно-геологическая карта, перспективная площадь, урановорудная провинция, гидрогенное оруденение

Короткий адрес: https://sciup.org/147200846

IDR: 147200846 | УДК: 622.1

Текст научной статьи К открытию урановых месторождений Чу-Сарысуйской и Сырдарьинской урановорудных провинций

Оценкой перспектив, выделением площадей для постановки поисковых работ, поисками бурением мы занимались с 1960 г. Большая часть выделенных нами площадей вовлекалась в работу.

Изучалась вся территория развития мезозойско-кайнозойского покрова республик Средней Азии, Казахстана, Монголии. Как ответственные исполнители, мы занимались оценкой перспектив выделения гидрогенного оруденения крупных структур и геологических образований – исле-довали систему депрессий Кызылкумского свода, Ферганскую, Сырдарьинскую, Чу-Сарысуйскую впадины, Приташкент-ский район, Таджикскую депрессию, При-аралье, Бухаро-Хивинскую впадину, впадины Восточной и Юго-Восточной Монголии, некоторые регионы России в различных масштабах – от 1:25 000- 1:50 000 до 1:1 000 000-1:1 500 000.

Свой опыт и методику поисково-оценочных работ мы применяли при методи- ческом руководстве по мезокайнозою Степного производственно-геологиче-ско-го объединения (Центральный, Северный Казахстан) и Зеленогорской экспедиции (Тургай и Зауралье) по поручению Первого Главного управления МинГео СССР. Работали самостоятельно, наши прогнозы, судя по результатам, были обоснованными.

Так, при работах в районах с неопреде-лившимися перспективами, малоизученных и неизученных, где либо не было промышленных объектов, либо предпосылок рудоносности (мел Чу-Сарысуйской и Сырдарьинской впадин, Восточной Монголии), наш прогноз подтвердился открытием большей части известных здесь месторождений.

Мы активно занимались выполнением следующих работ.

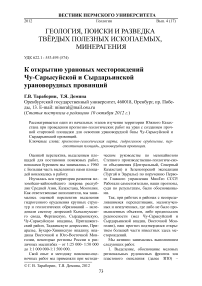

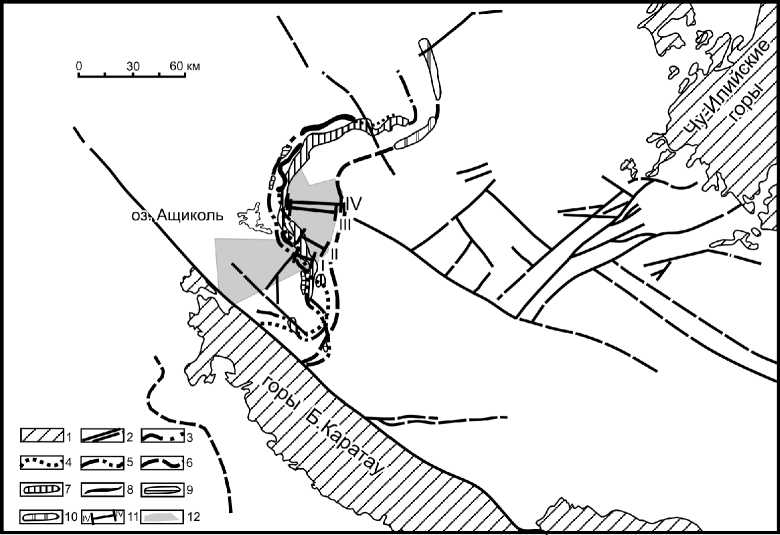

сквозного поискового критерия для инфильтрационных урановых месторо-жде-ний – в Чу-Сарысуйской и Сыр-дарь-инской впадинах (Южный Казахстан), которые содержат основной рудный ресурс месторождений одноименных рудных провинций Притяньшаньской мегапровинции (рис. 1).

Владея методикой и научными основами прогноза, мы оценили перспективы на уран как Казахстано-Тяньшаньской области, так и сопредельных с нею районов, в первую очередь Монголии. На одной из площадей Восточно-Гобийского района нами при поисковом бурении было открыто первое в истории освоения осадочного чехла Монголии урановое месторождение «Нарс».

К 1967 г., когда в Кызылкумской урановорудной провинции были сданы либо подготовлены к освоению и практически найдены все основные объекты, возникла потребность расширить территории работ Краснохолмского объединения и приступить к освоению других районов.

Было предложено создать специальный прогнозно-тематический отряд для работы на территории Чу-Сарысуйской депрессии и в прилегающей к ней с юга Сырда-рьинской впадине в пределах территории Южного Казахстана, в задачу которого входила оценка перспектив с определением направлений освоения промышленной рудоносности. Руководство этими работами было поручено нам. О них в основном и пойдет речь.

Отсутствие обнадеживающих ре-зуль-татов работ 1959 – 1964 гг. в связи с оценкой двух выявленных здесь в песчаных горизонтах среднего эоцена месторождений бедных руд (Уванас, Кызыл-Коль) как непромышленных для горного способа отработки при сложившихся, в силу слабой изученности, представлениях о низкой потенциальной продуктивности меловой толщи, послужило основанием для прекращения работ Волковского ПГО (Алма-Ата) на мезокайнозое Чу-Сарысуй-ской депрессии и обрамления Каратау.

Возобновление работ, но уже силами Краснохолмского ПГО (Ташкент) как объединения, специализирующегося на гидрогенной проблеме, начато в 1967 г. двумя поисковыми партиями (№ 23, 81) на известных по прежним работам объектах. Мелкие объекты в палеогене с неясными перспективами – таковы Чу-Сарысуйская и Сырдарьинская впадины к январю 1968 г.

В течение февраля 1968 г. нашей группой в фондах геологических организаций г. Алма-Аты и Волковской экспедиции был собран и проанализирован геологический и специальный материал по этому региону.

Результаты предварительного анализа, представленные в начале марта 1968 г. на Научно-техническом совете экспедиции и изложенные в проекте работ Центральной геологической партии на 1968 г., сводились к следующему.

-

1. Выполненная ранее оценка масштабов оруденения в отложениях палеогена в связи с непредставительностью имеющейся сети скважин поисково-разведочного бурения недостоверна.

-

2. Выводы об отсутствии богатых рудных скоплений и малых масштабах рудоотложения в связи с зонами пластового окисления в отложениях палеогена не согласуются с имеющимися в материалах кернового бурения

Рис. 1. Чу-Сарысуйская и Сырдарьинская урановорудные провинции. Макет прогнозно-геологической карты и схема реализации прогнозных построений для отложений мела, по Г. В. Тара-борину, Т. Я. Деминой (1975): 1 – выходы формаций основания; 2 – выходы отложений мела; 3 – разломы. Положение фронтов рудоносных зон пластового окисления в отложениях мела: 4 – туроне; 5 – коньяке; 6 – сантоне; 7 – кампан-маастихте; 8 – нерасчлененных осадках сенона; 9 – ранняя ассоциация минеральных парагенезисов рудоносных структур; 10 – направление движения подземных вод (по Г.М. Шору); 11– контур площадей, рекомендованных под постановку поискового бурения в 1968, 1969–1971, 1971–1975 гг.; 12 – промышленные месторождения урана и их номера: 1 – Мынкудук, 2 – Инкай, 3 – Буденновское, 4 – Ирколь, 5 – Северный Караму-рун, 6 – Южный Карамурун, 7 – Харасан, 8 – Заречное, 9 – Асарчик, 10 – Жауткан

-

3. Ураноносность меловых отложений не изучена, зоны пластового окисления на территории Чу-Сарысуйской депрессии в них не установлены. Представления о ме-

- ловой толще как пестроцветных накоплениях приморской равнины, исключающих возможность продуктивного выклинивания ЗПО, неверны.

признаками контрастной и долговременно проявляющейся смены геохимических условий, определяющих образование богатых значимых запасов урановых руд в связи с ЗПО.

В результате выполненного анализа обоснованы перспективы ураноносности и необходимость постановки для их подтверждения поисково-разведочных и поисковых работ. Для реализации вышеизло- женного были рекомендованы следующие площади:

-

1. Ащикольская в связи с ЗПО в отложениях турона и сенона под постановку рекогносцировочного бурения.

-

2. Сузакско-Байкадамская. Протяженный фронт выклинивания многоярусной ЗПО, включая рудопроявление Сузак и его восточный фланг.

-

3. Яныкурганская площадь, в том числе ее северо-западная часть, примыкающая к поднятию Карамурун, для постановки поисковых работ.

-

4. Кошкурган-Кызылколь-Чаянская. Доразведка месторождения Кызыл-Коль, рудопроявлений Джетыкудук, Чаян, Кош-курган, где часть поисковых профилей не вышла за выклинивание ЗПО при некомпетентности принятой при поисках сети масштаба 1:100000.

К концу полевого сезона 1968 г., собрав большой фактический материал по бурению, выполнив маршрутные исследования, выложив весь материал на карты, удалось облечь перспективы региона в конкретную форму – открыт новый фронт ЗПО в меловой толще Чу-Сарысу на значительном (до 200 км) удалении от водопитающих массивов. Территория была выдвинута как новый перспективный район для оценочных и поисковых работ.

В геологическом отчете 1968 г. впервые для всего региона, включающего Чу-Са-рысуйскую и северную половину Сырда-рьинской впадин, выполнено фациально-палеогеографическое картирование осадков верхнего мела и составлены карты развития ЗПО в отложениях турона, се-нона, эоцена. Составлены также структурные схемы чехла и фундамента. В соответствии с выполненными построениями дана карта прогноза с перспективными площадями на ЗПО. Сформулированы и обоснованы отличия в развитии окисления в Чу-Сарысуйской депрессии от Центральных Кызылкумов с выделением региональных фронтов выклинивания. Были даны следующие рекомендации.

-

1. Доразведка месторождения Уванас – протяженной до 20 км полосы выклинивания ЗПО в отложениях среднего эоцена.

-

2. Уванасская площадь в западном мезозойско-кайнозойском обрамлении Чу-И-лийских гор. Для постановки оценочного бурения предлагалась площадь развития ЗПО в отложениях эоцена, слагаемых тремя ритмопачками сложного строения. Рекомендованы поиски бурением масштаба 1:200000 на площади 2500 км2, объемом 13 тыс. пог. м.

-

3. Западно-Чуйская площадь. Перспективы связывались с отложениями палеоце-на–нижнего эоцена, содержащими проницаемые песчаные накопления в переслаивании с глинистыми, где была закартирована граница выклинивания ЗПО. Обоснованы поиски бурением масштаба 1:200000 в объеме 8–10 тыс. пог. м на площади 980 км2.

-

4. Сузакская площадь. Предлагались поиски бурением масштаба 1:50000 на ру-допроявлении Сузак. Восточный фланг выдвигаемой площади рекомендовался под поисковые работы в масштабе 1:100000. Общий объем буровых работ 25 тыс. пог. м.

-

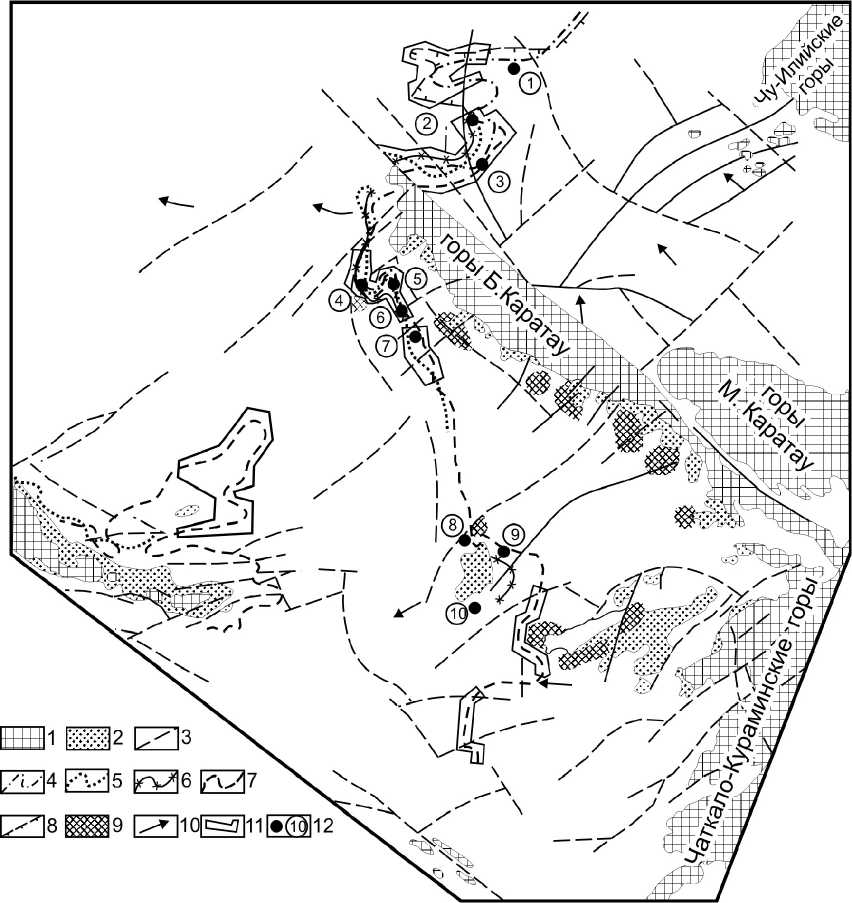

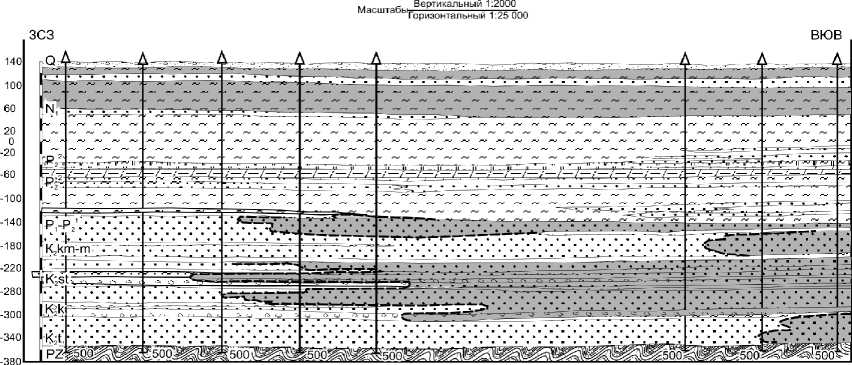

5. Ащикольская площадь. В связи с развитием ЗПО рассматривались как перспективные отложения верхнего мела, слагаемые выдержанными на площади рит-мопачками руслового и пойменного (рис. 2) аллювия, содержащими сульфиды железа и углефицированный растительный детрит. Предлагались поиски бурением масштаба 1:200000 в объеме 15 тыс. пог. м на площади 1800 кв. км.

-

6. Как перспективная, заслуживающая поисков бурением на ЗПО в осадках сено-на с доступными глубинами ее выклинивания, выделена и обоснована площадь на северо-западном погружении хр. Каратау (обрамление Карамурунского выступа) и Яныкурганская площадь.

В постановлении Научно-технического совета экспедиции предлагалось включить рекомендованные перспективные площади в пятилетний план работ Краснохолмской экспедиции, а Волковской экспеди- ции, куда был направлен этот отчет, рассмотреть рекомендации по постановке поисковых работ на выделенных перспективных площадях.

Перспективные площади (Сузакская, Западно-Чуйская, Ащикольская), суммарно составляющие 3900 км2, в связи с регионально развитыми ЗПО (200 км в Чу-Сарысуйской впадине) были включены в план работ Краснохолмской экспедиции на IX пятилетку. В этот же план внесены выделенные на ЗПО в отложениях сенона Карамурунская и Яныкурганская площади.

В 1970 г. нами был составлен проект поисков бурением масштаба 1:50000 на наиболее перспективной площади – Вос-точно-Карамурунской, ориентиро-вавший поисковую сеть (3,2×0,8-0,4-0,2 км) в соответствии с выклиниванием фронта ЗПО в отложениях кампан-маастрихта, который был откартирован нашей группой. Геологам поисковой партии № 23, работавшей в северо-западных предгорьях хр. Б. Ка-ратау, после безуспешных положительных результатов в связи с отсутствием четко выраженных зон пластового окисления стало казаться, что ЗПО в этом районе вообще не развивается и следует переориентировать работы на древние подрусловые потоки (гл. геолог партии В. Л. Шитов), отсутствующие по их данным на выдвинутой нами под поиски площади, путем перехода к квадратной сети бурения, игнорируя возможное положение фронта ЗПО. А этот фронт для нас уже определился по погружению Карамурунского выступа. В сложившейся ситуации мы составили альтернативный вариант проекта работ на ЗПО в объеме 18 тыс. пог. м с размещением сети профилей масштаба 1:50000 по контуру зоны пластово-окисленных песков, переходящих в сероцветные. При рассмотрении проекта руководитель комиссии 1-го Главка в проектной компа- нии 1970 г. принимает решение – работать как по одному, так и по другому варианту. Таким образом, проект работ поисковой партии № 23 на 1971 г. состоял практически из 2 заданий на разные площади, авторы которых разделяли кардинально противоположные точки зрения на перспективы ураноносности, вытекающие из ее генетической сущности и соответствующих оценочных критериев. Тем не менее сезон поисковых работ партии № 23 на 1971 г. был для Сырдарьи и Чу-Сарысу «судьбоносным», переломным. Впервые в истории изучения ураноносности этих регионов на нашем участке было выявлено весьма контрастное рудное пересечение. Не забудется первая рудная скважина мелового фронта будущих субпровинций с гамма-активностью в 23 тыс. мкР/ч на значительной мощности. Когда геофизик В.К. Мясников проводил гамма-каротаж, на земле уже лежал керн темно-серой пойменной глины с забитыми урановой чернью прослойками песка, и было ясно, что рудный интервал поднят не весь. Обычно геологи не лезут «под руку» геофизикам, а здесь мы, забившись в каротажку, с ожиданием взирали на то, как меняются диапазоны и самописец вырисовывает фантастическую кривую. Это был первый успех – региональный меловой фронт ЗПО рудоносен, первый промышленный объект (месторождение Северный Кара-мурун) в связи с ним выявлен.

В окончательном отчете за 1968 – 1970 гг., направленном в Волковскую экспедицию, выполнено прогнозирование на основе установленных критериев и закономерностей. Выделение перспективных площадей и их обоснование базировались на выявленных в ходе исследований и доказываемых в отчете положениях об особенностях

Рис. 2. Чу-Сарысуйская впадина. Унаследованность в развитии долины Палеочу в туроне, коньяке, сантоне, кампан-маастрихте, по Г. В. Тараборину (1971). Литологические типы пород: 1 – грубозернистые пески, гравийники, гравийно-галечные конгломераты; 2 – пески мелкозернистые; 3 – пески глинистые; 4 – алевролиты; 5 – глины. Пролювиально-равнинные отложения: 6 – веерно-обломочная зона; 7 – веерно-мелкоземистая зона. Аллювиально-равнинные отложения: 8 – русловые; 9 – стрежневые; 10 – пойменные; 11 - болотные; 12 – луговые водораздельные

рудообразующего процесса, факторах контроля уранового оруденения, уточненной для региона геолого-структурной основе и серии специализированных карт.

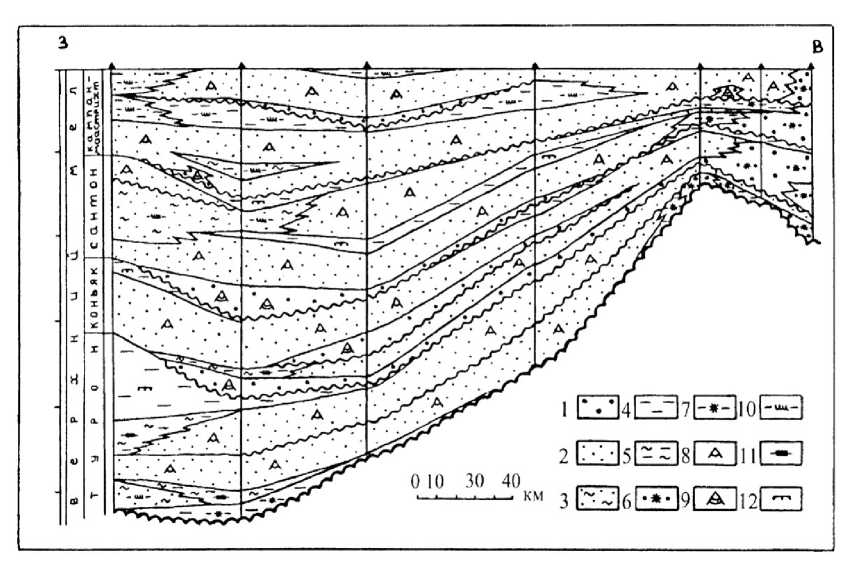

Перспективными были признаны обширные (~7 тыс. км2) площади Южного Казахстана, на которых были впервые закартированы региональные зоны пластового окисления в меловых и палеогеновых отложениях. Устанавливался единый план их развития, и была показана масштабность процесса. В качестве перспективных для постановки поисков бурением выдвигались (рис. 3, 1):

-

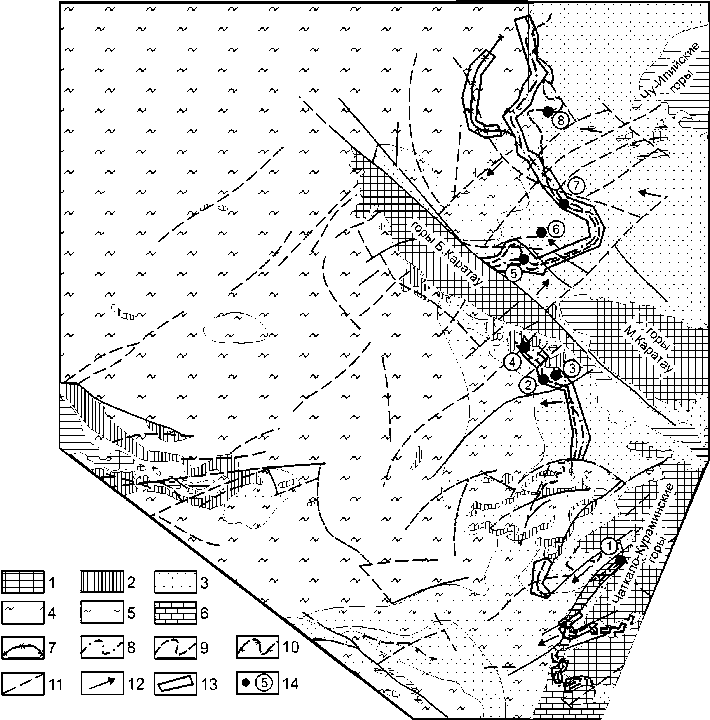

1. Ащикольская площадь. Как перспективная выделена в 1968 г. В 1971 г. для площади нами составлен проект работ поисковой партии № 13 (Г. В. Тараборин и др., 1971), переданный в Волковскую экспедицию. Поиски бурением предлагались на площади 3500 кв. км, объем бурения 20 тыс. пог. м с проходкой протяженных про-

- филей в пределах нынешнего положения рудных полей Инкай и Буденновского (рис. 3). Как отмечено в проекте, в связи с установленным региональным характером зон пластового окисления для «выявления промышленного оруденения поисковые работы бурением запроектированы в широкой и протяженной полосе выклинивания многоярусно развитого окисления (рис. 4) и уранового оруденения. Эта полоса закартирована далее к северу от запроектированной площади и в дальнейшем также должна быть опоис-кована». Рекомендовалось рассматривать проведение работ на Ащикольской площади как начало планомерного изучения ураноносности этой части Чу-Сарысуй-ской депрессии с последующим выходом за северный контур площади проектируемых работ.

-

2. Сузакская площадь. Обоснованы поиски бурением масштаба 1:50000 на площади 540 кв. км объемом 25 тыс. пог. м.

-

3. Западно-Уванасская площадь. Обосновывалось проведение поисков бурением в отложениях эоцена и мела в масштабе 1:50000 и крупнее на площади 680 тыс. кв. км в объеме 20 тыс. пог. м в перспективной полосе протяженностью 90 км.

-

4. Муюнкумская площадь. Перспективы связывались с песчано-глинистыми отложениями эоцена. Установлена благоприятная для эпигенетического рудообразования геолого-структурная обстановка, и закартирована граница выклинивания ЗПО. Предлагались поиски бурением масштаба 1:200000 в объеме 12 тыс. пог. м на площади 1000 км2.

-

5. Карамурунская площадь. Подтверждена ранее сделанная оценка, акцентировано внимание на крайней юго-восточной части площади.

-

6. Кызылколь-Чаянская площадь. Предлагались дальнейшие работы на выявление руд в эоценовых отложениях, особенно на участке Чаян.

-

7. Сырдарьинская площадь. Перспек-ти-вы связывались с отложениями верхнего мела, где закартирована граница выклинивания ЗПО. На площади 720 км2 рекомендовались поиски бурением масштаба 1:200000 объемом 15 тыс. пог. м.

Поиски бурением подтвердили рудо-носность фронта и привели к открытию в западной части Чу-Сарысуйской впадины практически всех известных на сегодняшний день уникальных месторождений, рудные залежи которых прослеживаются и за его пределами в северном и северо-восточном направлении с общей протяженностью более 220 км.

В 1972 г. новым решением Всесоюзного геологического объединения границы деятельности Краснохолмского и Волковского производственно-геологических объединений были вновь изменены (письмо ВГО № 01/62 от 17 июня 1972 г.). При этом территория Волковского ПГО была увеличена за счет Чу-Сарысуйской депрессии, примыкающей к хр. Б. Каратау, куда отошла подавляющая часть выделенных нами перспективных площадей. Отчет нашего прогнозно-тематического отряда, его построения и составленный им проект работ Ащикольской партии тогда же были переданы новым исполнителям, начавшим работы в соответствии с полученными рекомендациями к исследованию «нашего» фронта.

Но геологический и перспективный «пейзаж» этой территории за наше, «краснохолмское», время изменился уже существенно. Зоны в палеогене раскрыли дополнительные возможности: поднялось брошенное на полпути рудопрояв-ление Сузак, где оценочным бурением партии № 3 в 1969 г. установлен рудный комплекс, характерный для промышленного оруденения при незакрытых флангах. Уванас, как показал анализ еще 1-го этапа, был существенно недоизучен, а увеличение масштабов объекта весьма реально; рудоносная полоса Кокпансор-Мынчукур заслуживала постановки поисков бурением на значительной площади (1000 км2). Потенциально продуктивны были и дополнительные горизонты палеогена. Перспективы выделенного нашими работами фронта многоярусной ЗПО во всех горизонтах мелового разреза, хотя и не имеющего рудных пересечений в период наших прогнозных исследований, определились настолько четко, что мы обосновали на этой территории в 1971 г. проведение поискового бурения (рис. 3, 4, 5).

В дальнейшем наш отряд продолжил поисково-оценочные работы на юго-западном обрамлении гор Каратау. Рудоносный фронт Карамуруна мы продвинули на юго-восток, обосновав здесь Сыр-дарьинскую площадь, выделенную ранее (1968) как Яныкурганскую.

Рис. 3. Геологическая карта района работ Ащикольской партии (Ащикольская партия №13),по Г. В. Тараборину, (1971): 1– выход на поверхность формаций основания; 2 – разломы; 3 –- площадь поисков масштаба 1:200 000. Границы выклинивания зон пластового окисления в отложениях: 4 – турона; 5 – коньяка; 6 – сантона; 7 – кампан-маастрихта; 8–- скважины, запроектированные на 1972 г.; 9 – сероцветные неокисленные породы; 10 – пластово-окисленные породы

На ней в дальнейшем были обнаружены рудные залежи уникального в истории Краснохолмского ПГО объекта на левобережье р. Сыр-Дарьи (месторождение Ха-расан). Фронт ЗПО в отложениях мела на первом этапе определился в 580 км от Ка-рамуруна до поднятия Карактау (рис. 1). Его положение реконструировалось в соответствии с имеющимся у нас опытом и сделанной в процессе работ основой, часто по косвенным признакам.

В 1973 г. основные прогнозные теоретические и методические разработки по территории Чу-Сарысуйской депрессии и Каратауского района были обобщены в диссертационной работе Г.В. Тараборина «Фации, эпигенез и перспективы урано-носности мезокайнозойских отложений Каратау», защищенной в ВИМСе.

Научно-технический совет Красно-хол-мской экспедиции при рассмотрении диссертационной работы отметил, что «многолетние работы по изучению мезо- кайнозойского обрамления хр. Каратау существенно способствовали оформлению этого района в самостоятельную металло-геническую провинцию». НТС отметил, как имеющее важное практическое значение, выделение 10 перспективных площадей, на четырех из которых поиски, проведенные Краснохолмской и Волковской экспедициями, увенчались определенными успехами.

По мнению Д.Д. Пеннинского, руко-во-дителя отдела науки 1 Главка, «результаты исследований являются ценным вкладом в геологию мезозоя и кайнозоя Средней Азии и Южного Казахстана». Д.Д. Пен-нинский также отметил комплексный подход, примененный при решении прогнозных задач, высокий теоретический уровень проведенных исследований и их большую практическую значимость. По его же мнению, отраженному в отзыве на

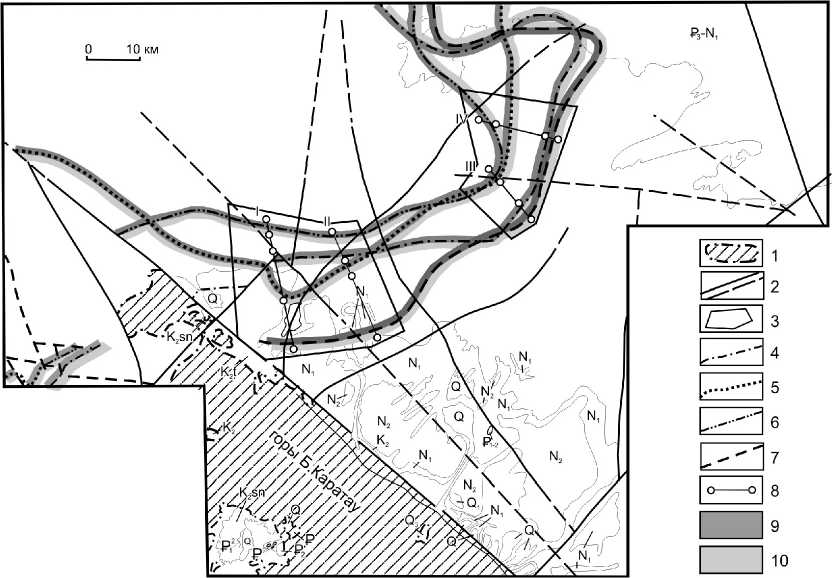

Рис. 4. Чу-Сарысуйская урановорудная провинция. Положение урановых залежей в меловых отложениях по результатам поисково-разведочных работ Волковского производственно-геологического объединения на 1986 г.: 1 – контур выхода на поверхность формаций основания; 2 – разрывные нарушения. Границы выклинивания зон пластового окисления в отложениях: 3 – турона; 4 – коньяка; 5 – сантона; 6 – кампан-маастрихта. Урановое оруденение в отложениях: 7 – турона; 8 – коньяка; 9 – сантона; 10 – кампан-маастрихта; 11 – проектные геологические профили и их номера; 12 – контур работ Ащикольской площади по результатам прогнозно-геологических исследований группы Г.В. Тараборина и Т.Я. Деминой, выполненных в 1968– 1971 гг.

m- ЕВЕЖЕ^ SEB О Q O В-Ш-

Рис. 5. Ащикольская площадь. Проектный геологический разрез по профилю IV–IV (проект работ Ащикольской партии №13 на 1972 г.), по Г. В. Тараборину, Т. Я. Деминой (1971): 1 –супеси и суглинки; 2 – гравелиты, конгломераты с прослоями галечников, песков и песчаников; 3–- песчаники и пески мелко- и среднезернистые; 4 – глины, алевролиты; 5 – мергели, мергелистые глины; 6 – опоки, опоковидные глины, глинистые опоки; 7 – сероцветные восстановленные породы – серые, светло-серые, бело-серые, белесо-серые, зеленовато-серые; 8 – первично-красноцветные и пестроцветные породы – красные, кирпично-красные, розовые; 9 – зона пластового окисления – желтые, светло-желтые, желтовато-белесые, зеленовато-желтые лимонитизи-рованные породы; 10 – граница выклинивания зон пластового окисления; 11 – проектные скважины и их глубина работу, по представленным геологопрогнозным картам «Краснохолмская экспедиция силами партий 23 и 81, а также Волковская экспедиция успешно проводят поиски месторождений на площадях развития мезозойских и кайнозойских отложений в обрамлении Каратау».

В выступлении И.А. Карпенко, в то время куратора Краснохолмской экспедиции от Главка, эти работы привели к оформлению двух урановорудных провинций – Чу-Сарысуйской и Сырдарь-инской.

В отзыве М.Я Дары, главного геолога Волковской экспедиции, отмечено, что практическая реализация идей и выводов, изложенных в работе, будет способствовать повышению геологической отдачи изученного района.

В 1972 – 1975 гг. в прогнозирование вовлекается вся территория Сырдарьинской впадины, включая предгорья Каратау, Чат-кало-Кураминских гор, Нуратау, Центрально-Кызылкумской серии поднятий. Одновременно продолжались работы на месторождении Северный Карамурун. Специализированное картирование проведено в масштабе 1:500000 для всей территории Сырдарьинской впадины на площади 270000 км2 с врезками для отдельных районов (обрамление Чаткало-Кура-минского массива, Чулинского поднятия и др.) в масштабе 1:200000 с выделением 16 перспективных площадей (рис. 1, 6).

Кратко суммируем сведения по объектам прогноза и их обоснованию.

-

1. Открытие многоуровенного регионального рудоносного фронта зон пластового окисления в ритмопачках турона, коньяка, сантона, кампан-маастрихта, а также его многоярусного выклинивания в связи с широким развитием геохимически благоприятных отложений. Этому предшествовал ряд научных разработок, составивших суть научного обоснования необходимости проведения в регионе поисково-разведочных работ [1, 2, 3].

-

2. Положительная оценка продук-тив-ности пластового окисления в отложениях палеогена на основе уточненных критериев с увеличением протяженности перспек-

- тивной полосы и выявлением дополнительного, не изученного ранее фронта ЗПО в песчаных горизонтах палеоце-на-нижнего эоцена.

-

3. Выделение конкретных перспек-тив-ных площадей под поиски бурением и составление проектов работ поисковых партий, основанных, наряду с геологическим обоснованием, на уверенности авторов прогноза в своих прогнозных оценках.

-

4. Впервые для региона на основе уточненной схемы стратиграфии выполнено погоризонтное (турон, коньяк, сантон, кампан-маастрихт) фациально-палеогеографическое картирование [1, 2] . Благодаря этому идентифицирован литолого-фациальный и геохимический облик меловой толщи с выделением путем картирования аллювиальных долин Палеочу, Палео-сарысу, прослеженных в Сырдарьинскую впадину. Четко определились области сероцветных и красноцветных накоплений в разрезе меловой ритмотолщи осадков, их фациальная, литолого-геохимическая зональность.

-

5. Выявлена структурная обстановка, выделены зоны интенсивной дислоциро-ванности, разрывных нарушений, погребенных и вновь образованных поднятий, впадин, депрессионных понижений, определено их взаимоотношение с рудоносными зонами пластового окисления [1, 5].

-

6. Наш вклад в открытие объектов – это не только научные разработки, картирование, прогноз, выделение перспективных площадей под поиски, но и предложение программы освоения рудного ресурса мелового фронта ЗПО.

-

7. В целом выполненные прогнозные разработки и специализированные построения, отличающиеся от существующих сейчас по региону закономерными и необходимыми детализациями и дополнениями без принципиального изменения основных положений [4], обеспечили целенаправленное проведение поисковых работ на закартированные границы выклинивания ЗПО в пределах конкретных перспективных площадей, что способствовало их высокой эффективности.

-

8. Практическая отдача этих площадей отражена на приведенных в настоящей статье рисунках, где показаны месторождения, выявленные при дальнейших работах Краснохолмским и Волковским ПГО, входящими в настоящее время в состав Национальной атомной компании «Казатомпром».

-

9. В Южном Казахстане благодаря нашим прогнозно-геологическим иссле-до-ваниям 1968 – 1972 гг. была создана прочная стартовая площадка для освоения Чу-Сарысуйской и Сырдарьинской провинций, позволившая Казахстану после многолетних успешных работ Красно-хол-мского (В. В. Казаринов, В. Л. Шитов, Е. А. Эммануилов, В. А. Загоскин и др.) и Волковского ПГО (Н. Н. Петров, Х. Б. Аубакиров, В. Г. Язиков, В. Н. Плеханов, Л. Г. Павлов и др.) создать одну из крупнейших минерально-сырьевых баз для добычи урана прогрессивным методом подземного выщелачивания с суммарными запасами более 1,2 млн т и стать, таким образом, крупнейшим в мире производителем урана.

-

10. Следует подчеркнуть, что открытие наиболее крупных и уникальных месторождений (Инкай, Буденновское, Харасан, Северный и Южный Карамурун, Мынку-дук), контролируемых региональным многоуровенным меловым фронтом ЗПО в западной части провинций, сделано вслед прогнозно-тематическому отряду Краснохолмской экспедиции с широким использованием его отчетов, проектов, рекомендаций и картографических построений. Суммарная протяженность рудных залежей по результатам более чем 40-летних работ Казатомпрома в этой части провинций прослежена на расстоянии 360 км с общими запасами урана в пределах выяв-

- ленных рудных залежей, приближающимися к 1 млн т, что составляет более 80 % всех подсчитанных запасов Чу-Сарысуй-ской и Сырдарьинской провинций (рис. 1).

Суммарная протяженность рудных залежей в палеогеновых накоплениях восточной части провинций (Уванас, Тортку-дук, Моинкум, Канжуган, Кызыл-Коль, Лунное, Чаян) достигает 160 км, в осадках верхнего сенона – (Заречное, Асарчик, Жауткан) ~ 60 км [4].

В настоящее время эти некогда безлюдные края превратились в крупный экономически развитый промышленный район.

Чу-Сарысуйский и Сырдарьинский регионы для нас были особенно дороги и важны. Эта огромная, тогда еще мало изученная территория стала регионом, где наша малочисленная группа работала полностью самостоятельно, без участия центральных институтов. Здесь приходи-лось заниматься всем: стратиграфией, фациями, эпигенезом, структурой, историей развития, неотектоникой. Многое сделано впервые: исследованы стратиграфия мела, неогена, Палеочу, Палеосарысу и др., рудоносные зоны пластового окисления в отложениях мела, рудоносность и эпигенез во всех своих проявлениях [1, 5].

Мы можем гордиться тем, что были среди тех первых, кто «перетряхнул» мезозойско-кайнозойский чехол крупнейших Чу-Сарысуйской и Сырдарьинской впадин, способствуя превращению их в рудные провинции. Этому помогло открытие многоуровенного рудоносного фронта в ритмопачках ныне главной продуктивной меловой осадочной ритмосерии района, а также его многоярусного выклинивания на протяжении более 1300 км с оконтуриванием целого ряда

Рис. 6. Чу-Сарысуйская и Сырдарьинская урановорудные провинции. Макет прогнозно-геологической карты и схема реализации прогнозных построений для отложений палеогена, по Г.В. Та-раборину, Т.Я. Деминой, Н.Н. Петрову, А.Д. Поломошному, Г. М. Шору, Г. В. Грушевому, Н.М. Афанасьеву (1975): 1– выходы формаций основания; 2 – выходы отложений палеогена на поверхность; 3 – гравелиты, пески с прослоями песчаников; 4 – глины, алевролиты, переслаивающиеся с песками и песчаниками; 5 – глины и мергели; 6 – известняки. Граница выклинивания зон пластового окисления в отложениях палеогена, выделенная с использованием карт Волковского производственно-геологического объединения: 7 – в палеоцене; 8 – нижнем эоцене; 9 – среднем эоцене; 10 – верхнем эоцене; 11 – разломы; 12 – направление движения подземных вод (по Г.М. Шору); 13 – контур площадей, рекомендованных под постановку поисков бурением в 1968 – 1969, 1969 – 1971, 1971 – 1975 гг.; 14 – месторождения урана в палеогеновых отложениях и их номера: 1 – Бельдерсай; 2 – Лунное; 3 – Чаян; 4 – Кызыл-Коль; 5 – Канжуган; 6 – Моинкум; 7 – Торткудук; 8 – Уванас

перспективных участков общей площадью более 7 тыс. км2.

За восьмилетний период освоения Ка-ратау, Чулей, Джусалы, Бетпакдалы мы сроднились со степными бескрайними просторами Казахстана, его барханами, пухляками, предгорьями, «бешкунами», посетили, зарисовали все известные здесь обнажения и только воздымающиеся хребты Чаткало-Курамы пресекли наши маршруты, ибо у их подножия исчезал покров мезокайнозоя.

Значительно пополнив свой теоретический, методический багаж, определив рудоносные фронты, перспективы, площади под поиски, мы в 1975 г. по заданию Главка и треста «Зарубежгеология» на 4 года перешли из Средней Азии в Центральную. Нас ждали бескрайние просторы новой страны – Монголии, где мы охватили своими маршрутами весь восток этой огромной территории. Это по выражению В.А. Обручева, «темя центральной Азии» мало сравнимо с тем, что мы видели до сих пор. Пустыня Гоби – это совсем не Кызыл-Кумы в геоморфологическом смысле. Но в ней есть своя, найденная нами река Палеогоби. Есть теперь там и открытое нами месторождение Нарс – первое в истории изучения осадочного чехла Монголии гидрогенное урановое месторождение.

Список литературы К открытию урановых месторождений Чу-Сарысуйской и Сырдарьинской урановорудных провинций

- Тараборин Г. В., Демина Т. Я. Некоторые черты и факторы контроля наложенных преобразований мезозойско-кайнозойского чехла на примере Каратауского региона//Эпигенетические (наложенные) процессы в осадочных формациях: тр. проблемной лаборатории осадочных формаций и осадочных руд ТашГУ. Ташкент, 1972. Вып. XIII. С. 47-53, 251-256.

- Тараборин Г.В. Палеогеография мела предгорий хребта Каратау и прилегающих частей Чу-Сарысуйской и Кызылкумской впадин//Узб. геол. журнал. Ташкент, 1973. С. 33-38.

- Демина Т. Я., Тараборин Г. В. Опыт прогнозирования промышленного уранового оруденения в мезозойско-кайнозойских формациях активизированных областей платформ на примере Каратауского региона//Материалы по геологии урановых месторождений. М., 1982. Вып. 75. 14 с.

- Атлас специализированных карт мезозойско-кайнозойских отложений Притяньшаньской урановорудной мегапровинции. Масштаб 1:1500000/Гл. ред. М.В. Шумилин. Ташкент; Л., 1986

- Демина Т. Я. Геолого-гидрогеологические системы и пластово-инфильтрационное рудообразование/ИПК ГОУ ОГУ. Оренбург, 2002. 227 с.