К проблеме абсолютной хронологии ирменских древностей Кузнецко-Салаирской горной области

Автор: Бобров В.В., Марочкин А.Г.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

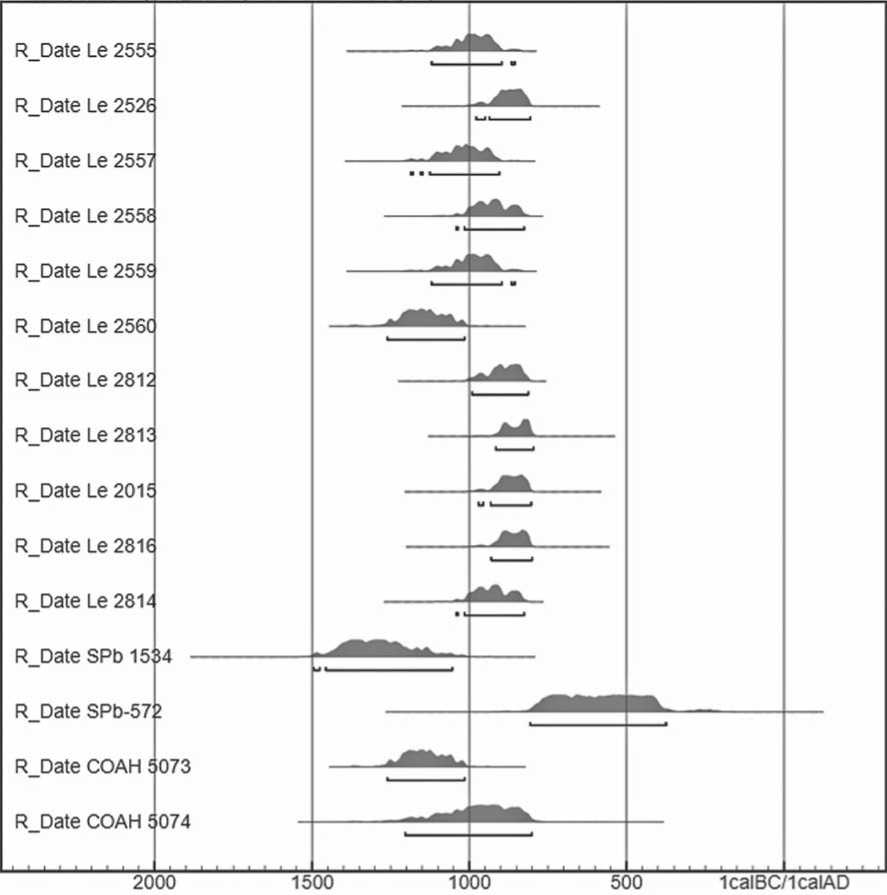

Статья посвящена актуальной для современной западносибирской археологии проблеме абсолютной хронологии ирменских древностей в локальных географических районах, в частности в Кузнецко-Салаирской горной области. Задача настоящей работы заключается в систематизации, анализе и интерпретации всех имеющихся радиоуглеродных дат древностей эпохи финальной бронзы в этом районе, вносящих коррективы в ранее предложенные абсолютные датировки ирменской культуры по археологическим данным. Использованы 15 дат, полученных в разные годы для могильника Танай VII (Восточное Присалаиръе), стоянокДолгая-1 и Синеречка-1 (юг Нижнего Притомья), Тамбарского поселения (Мариинская лесостепь). Все они откалиброваны с помощью программы OxCal 4.4, диапазоны калиброванных значений выбраны с вероятностью 95,4 %. С источниковедческой точки зрения наиболее репрезентативны датировки Тамбарского поселения и могильника Танай VII, полученные по образцам из закрытых комплексов. Датировки притомских стоянок следует использовать с учетом больших доверительных интервалов и их единичности. Анализ радиоуглеродных датировок ирменских и ирменско-лугавских комплексов Кузнецко-Салаирской горной области показывает их разделение на две группы. Первая группа с усредненными диапазонами калиброванных значений XIII-XI вв. до н.э. маркирует нижнюю хронологическую границу ирменской культуры в указанном районе. Вторая группа с усредненным диапазоном калиброванных значений X- конец IX в. до н.э. отражает развитие культуры и период интенсивных взаимных контактов с лугавским населением. Одиночная дата сосуда с Долгой-1 с хронологическим интервалом рубеж IX/VIII - VI вв. до н.э. может свидетельствовать о длительном доживании ирменской культуры в Кузнецко-Салаирской горной области, но нуждается в проверке. Решение проблемы верхней хронологической границы ирменской культуры этого района затруднено дискуссионностъю представленных в регионе позднеирменских комплексов и дефицитом источников по переходному периоду и эпохе раннего железа.

Радиоуглеродное датирование, абсолютная хронология, ирменская культура, лугавская культура, финальная бронза, кузнецко-салаирская горная область, юго-восток западной сибири

Короткий адрес: https://sciup.org/145145627

IDR: 145145627 | УДК: 02.652 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.357-363

Текст научной статьи К проблеме абсолютной хронологии ирменских древностей Кузнецко-Салаирской горной области

В западносибирской археологии ирменская культура занимает заметное место. Это объясняется не столько значительностью ее ареала, охватывающего территорию от Среднего Прииртышья до Кузнецкого Алатау, многочисленностью археологических памятников, четкостью традиций в материальной и духовной сфере, сколько достаточно высокой степенью изученности как в археологическом, так и историческом аспекте. Еще одно обстоятельство позволяет судить о значимости ирмен-ской культуры. По выражению А.В. Матвеева, она входит в «андроновскую семью археологических культур» [2004, с. 83–84] и составляет в ней заключительное звено. Несмотря на то, что с ирменской культурой завершается эпоха бронзы, она оставила след в формировании некоторых культур раннего железного века на территории лесостепи Западной Сибири, в частности саргатской культуры. Наконец, существенное значение в процессе развития обществ поздней бронзы имели контакты населения верхнеобского бассейна с обитателями лесостепных котловин среднего Енисея.

На современном этапе развития западносибирской археологии исследование историко-археологического содержания ирменской культуры сдерживает недостаточный уровень решения проблемы общей хронологии и времени существования в локальных географических районах. Историография ирменской культуры свидетельствует о том, что это археологическое образование длительное время находилось вне системы абсолютного датирования. Ее хронология строилась исключительно на традиционных методах датирования, основу которых составляли аналогии и стратиграфические данные. Неслучайно проблема хронологии ирмен-ской культуры являлась наиболее дискуссионной в сибирской археологии. Если обратиться к максимально рубежным датам культуры, то время ее 358

существования определялось X/IX–VI вв. до н.э., т.е. она была логично вписана в строгую последовательность культур периода поздней бронзы Западной Сибири. Однако за последнее десятилетие представления об абсолютной хронологии этой культуры изменились, в первую очередь благодаря масштабным сериям радиоуглеродных дат и современным методам их калибровки. Казавшиеся сначала сенсационными «старшие» даты ир-менского комплекса городища Чича-1 [Молодин, 2008; Молодин, Епимахов, Марченко, 2014] стали получать подтверждение абсолютными датировками для других новых памятников, в т.ч. и на территории Верхнего Приобья (обзор см.: [Ковалевский, 2016]). Немаловажное значение в решении проблемы хронологии ирменской культуры имело датирование естественно-научными методами комплексов предшествующих и последующих ей во времени, а также синхронных культур на сопредельных территориях [Molodin et al., 2012; Кирюшин, Грушин, Папин, 2007; Святко, Поляков, 2009; Görsdorf, Parzinger, Nagler, 2001].

Вопрос о возрасте ирменских древностей Куз-нецко-Салаирской горной области в данном ключе решался в основном за счет экстраполяции данных по сопредельным территориям. Задача настоящей статьи заключается в систематизации, анализе и интерпретации данных по абсолютной хронологии ирменских и близко связанных с ними комплексов в регионе, полученных при помощи естественнонаучных методов.

Радиоуглеродные даты древностей эпохи финальной бронзы

Ситуация с радиоуглеродными датировками ир-менских древностей Кузнецко-Салаирской горной области по-прежнему характеризуется дефицитом данных, в частности для Кузнецкой котловины введены в научный оборот всего четыре даты.

В 2004 г. получены две даты по дереву для ир-менского могильника Танай VII (Восточное Приса-лаирье, северо-запад Кузнецкой котловины): СОАН-5073, 2940 ± 40 л.н.; СОАН-5074, 2790 ± 90 л.н.

В 2012 г. получена дата по нагару для одного из ирменских сосудов стоянки Долгая-1 (юг Нижнего Притомья): SPb-572, 2450 ± 100 л.н. В 2016 г. также по нагару установлена дата для ирменского сосуда стоянки Синеречка-1, расположенной в 15 км выше по течению р. Томи, SPb-1534, 3050 ± 80 л.н.

В подобной ситуации по-прежнему актуальны радиоуглеродные датировки смешанного лугавско-ирменского Тамбарского поселения (Мариинская лесостепь), введенные в научный оборот в 1991 г. и до недавнего времени используемые в некалиброванном виде [Членова, Бобров, 1991]. Для данного памятника получены 11 радиоуглеродных дат по органическим образцам, залегавшим в едином контексте с лугавской, ирменской и смешанной лу-гавско-ирменской керамикой.

Все имеющиеся даты откалиброваны с помощью программы OxCal 4.4, диапазоны калиброванных значений выбраны с вероятностью 95,4 % (см. таблицу ).

С источниковедческой точки зрения датировки Тамбарского по селения выглядят обоснованными. Отбор образцов был проведен Ю.Н. Марковым, сотрудником лаборатории Ленинградского отделения Института археологии АН СССР (ныне ИИМК РАН), участником группы Н.М. Ермоловой, проводившей работы в составе археологической экспедиции Кемеровского государственного университета. Если судить об археологиче ском контексте датированных образцов, то некоторые из них достоверно происходят из стратиграфически и планиграфически обособленных объектов, содержавших лугавскую и ирменскую керамическую по суду [Бобров, 2002]. Доверительный интервал всех 11 датировок составляет 40 лет, что обеспечивает относительную компактность диапазонов калиброванных значений.

Наиболее древняя дата Тамбарского поселения располагается в диапазоне середина XIII – конец XI в. до н.э. (см. таблицу , 6). К ней близки еще три даты, полученные по материалам с этого памятника. На хронологической шкале они размещаются в интервале последняя треть XII – начало IX в. до н.э. (см. таблицу , 1, 3, 5). Остальные семь радиоуглеродных дат компактно располагаются в диапазоне конец XI – вторая половина IX в. до н.э. Это удревняет как минимум на 200 лет предложенную исследователями ранее на основании традиционных методов хронологию памятника [Членова, Бобров, 1991]. Следует учитывать, что скорректированный возраст совпадает с современной хорошо фундированной абсолютной хронологией карасук-лугавского и лугавского этапов позднебронзового периода Минусинских котловин [Поляков, 2020; Лазаретов, 2008], что служит косвенным подтверждением достоверности и самих дат, и проведенной калибровки.

Применительно к могильнику Танай VII также можно говорить о корректировке возраста в сторону удревнения. Заявленная по некалиброванным значениям хронология в диапазоне X–IX вв. до н.э. [Бобров, Мыльникова, Мыльников, 2004] смещает-

Абсолютные радиоуглеродные датировки комплексов поздней бронзы Кузнецко-Салаирской горной области

|

№ п/п |

Памятник |

Шифр лаборатории |

Радиоуглеродная дата (л.н.) |

Калиброванные значения (гг. до н.э.), с вероятностью 95,4 % |

|

1 |

Тамбарское поселение |

Le-2555 |

2830 ± 40 |

1121–856 |

|

2 |

То же |

Le-2526 |

2730 ± 40 |

979–806 |

|

3 |

» |

Le-2557 |

2850 ± 40 |

1187–905 |

|

4 |

» |

Le-2558 |

2780 ± 40 |

1042–826 |

|

5 |

» |

Le-2559 |

2830 ± 40 |

1121–856 |

|

6 |

» |

Le-2560 |

2940 ± 40 |

1261–1016 |

|

7 |

» |

Le-2812 |

2750 ± 40 |

992–813 |

|

8 |

» |

Le-2813 |

2 690 ± 40 |

916–796 |

|

9 |

» |

Le-2015 |

2720 ± 40 |

971–804 |

|

10 |

» |

Le-2816 |

2710 ± 40 |

931–801 |

|

11 |

» |

Le-2814 |

2780 ± 40 |

1042–826 |

|

12 |

Синеречка-1 |

SPb-1534 |

3050 ± 80 |

1495–1055 |

|

13 |

Долгая-1 |

SPb-572 |

2450 ± 100 |

806–376 |

|

14 |

Танай VII |

СОАН-5073 |

2940 ± 40 |

1261–1016 |

|

15 |

То же |

СОАН-5074 |

2790 ± 90 |

1204–802 |

ся в диапазон XIII – конец XI в. до н.э., может быть, с заходом в X в. до н.э.

К датам, полученным для притомских стоянок, следует подходить критически. Во-первых, они единичны для своих комплексов. Во-вторых, доверительный интервал у обеих полученных дат очень большой – 80 и 100 лет соответственно. В калиброванных значениях это дает разброс в 430–440 лет, что резко снижает научную значимость обозначенных дат для установления хронологии комплексов. Особенно некорректно было бы использовать их для решения историко-археологических проблем локальных районов Притомья. В то же время до получения более репрезентативных серий игнорировать их нецелесообразно.

На графике калиброванных радиоуглеродных датировок достаточно отчетливо просматривает- ся разброс установленных возрастных значений (см. рисунок, таблицу, 12, 13). Датировка сосуда со стоянки Синеречка-1 лежит в диапазоне XV– XI вв. до н.э. или без крайних значений XIV – начало XII в. до н.э. Ирменский сосуд со стоянки Долгая-1 намного моложе. Его возраст определяет интервал конец IX – начало IV в. до н.э. Если исключить крайние значения, то по хронологии сосуда стоянку Долгая-1 можно датировать VIII– VI вв. до н.э. При всей неоднозначности данных датировок они в какой-то степени коррелируют с ранее предложенной хронологией ирменских древностей юга Западной Сибири.

В частности, дата сосуда со стоянки Синереч-ка-1 совпадает с калиброванными диапазонами собственно ирменского периода городища Чича-1 (юго-запад Барабинской лесостепи) и ряда ирмен-

Сравнение калиброванных значений радиоуглеродных датировок комплексов поздней бронзы Кузнецко-Салаирской горной области.

ских памятников лесостепного Алтая [Молодин, 2008; Молодин, Епимахов, Марченко, 2014; Папин, 2015, с. 136]. В пределах Кузнецко-Салаирской горной области она соотносится с более древней группой дат Тамбарского поселения и с датировками могильника Танай VII.

Возраст сосуда со стоянки Долгая-1 совпадает с абсолютными датами позднеирменского периода, в частности установленного по материалам городища Чича-1. В какой-то степени он близок калиброванным значениям радиоуглеродного возраста памятников переходного времени к раннему железу лесостепного Алтая [Папин, 2015, с. 136]. Тем не менее достоверность даты Долгой-1 нуждается в проверке.

Обсуждение результатов

Проанализированные радиоуглеродные датировки ирменских комплексов Кузнецко-Салаирской горной области разделены на две группы с усредненными диапазонами калиброванных значений: XII–XI вв. до н.э. и X – конец IX в. до н.э. Одиночная дата с хронологическим интервалом рубеж IX/ VIII – VI вв. до н.э. принимается во внимание, но ее использование возможно со значительной долей предположительности.

Первая группа маркирует нижнюю хронологическую границу ирменской культуры, вторая – «классический» этап. Территориально обе представлены на комплексах Восточного Присалаирья, Притомья, Мариинской лесостепи. Следовательно, можно говорить об освоении ирменцами всей территории Кузнецко-Салаирской горной области как минимум с XIII в. до н.э. Группировка дат Тамбар-ского поселения может отражать процессы межкультурного взаимодействия между ирменцами и лугавцами. На поселении доминирует лугавская керамика с наличием «чистых» ирменских сосудов, а также керамического комплекса со смешанными лугавско-ирменскими чертами. Вполне вероятно, что первоначально на территории Ачинско-Мариинской лесостепи появились ирменцы. В XI– IX вв. до н.э. в эти лесостепи, а точнее в северные предгорья Кузнецкого Алатау, проникли группы лугавского населения и достаточно плотно освоили территорию Назаровской котловины. Этот процесс совпадает по хронологии с III (лугавским) этапом развития палеометаллических культур периода поздней бронзы Минусинских котловин, определяемым А.В. Поляковым как «период наиболее динамичного развития и максимального территориального распространения культуры» [2020, с. 312]. В этом предположении недостает ирменских погребений на территории Ачинско-Мариинской лесо- степи. Более реальным представляется заключение об использовании данной территории для осуществления межплеменного, вероятно межэтнического, обмена. В этнографии известны примеры преодоления достаточно больших расстояний для осуществления обмена. В связи с проблемой хронологии и исторической интерпретации небезынтересен керамический комплекс молчановской культуры на Тамбарском поселении.

В целом накоплены достаточные подтверждения синхронного существования носителей ир-менской и лугавской культур с «регулярными контактами в северных предгорьях Кузнецкого Алатау (Мариинская лесостепь, Назаровская котловина) и в меньшей степени на юго-восточной периферии Кузнецкой котловины (Верхнее Притомье и Горная Шория)» [Бобров, 2012, с. 256–257]. В таком случае репрезентативные серии радиоуглеродных дат для лугавских комплексов Минусинских котловин могут выступать основанием для хронологической интерпретации ирменских древностей Кузнецко-Салаирской горной области наряду с датировками однокультурных памятников юга Западной Сибири.

Намного сложнее обстоит дело с верхней хронологической границей ирменской культуры в этом районе. Ранее одним из авторов данной статьи высказана гипотеза о доживании ирменской культуры в Мариинской лесостепи (как крайней периферии) до VII–VI вв. до н.э. [Там же]. Основанием для нее явилась хронология ранних памятников тагарской культуры, т.е. возникал хронологический разрыв между памятниками финальной бронзы и раннего железа. Но вполне можно допустить мысль, что эта территория какое-то время была не обжита. Ее ресурсы могли быть использованы только для жизнеобеспечения.

Пока единственная «молодая» дата, полученная для сосуда стоянки Долгая-1, свидетельствует в пользу относительно длительного существования ирменской культуры. Наряду с этим на материалах поселений Среднего Притомья представлена характеристика комплексов в переходное время от эпохи бронзы к раннему железному веку. В их основе лежали черты, свойственные позднеирменскому этапу культуры [Бобров, Окунева, 1989]. Эти материалы отражали процесс трансформации культуры, идентичный изменениям, происходящим в лесостепном Приобье и Барабе.

Наличие типичной позднеирменской керамики в регионе не вызывает сомнений. Но, возможно, она имеет локальную приуроченность. Одним из авторов данной статьи проведен сравнительный анализ керамики ирменских поселений и стоянок юга Нижнего Притомья (Долгая-1, Синеречка-1, Ивановка-1, Писаная-1, Медынино-1), который по- казал устойчивое сохранение классических признаков ирменского керамического производства в морфологии и орнаментации [Марочкин, 2016, с. 86]. По его мнению, это согласуется с выводами специалистов о консервации архаичных черт в керамических комплексах поздних ирменских групп на восточной периферии культуры [Мыльникова, 2015]. Подкреплен вывод тем, что Кузнецко-Салаирская горная область в полной мере относится к этой периферии. Соответственно, нельзя исключать, что находки позднеирменской посуды могут свидетельствовать не только об эволюционных процессах, но и об инфильтрации на территорию Кузнецкой котловины родственных, но все же инокультурных западных позднеирменских групп.

Оставляя небезынтересную полемику, отметим очень важное обстоятельство, которо е затрудняет решение проблемы о верхней хронологической границе ирменской культуры. Практически на всей территории Кузнецко-Салаирской горной области до настоящего времени почти не известны памятники переходного к раннему железу времени. Даже микрорайон Лачиновской курьи (Среднее Притомье) и Маяково городище (Верхнее Притомье) не закрывают проблемы, учитывая физико-географические особенности горной экосистемы. Наконец, белым пятном на археологической карте региона остается исследование раннего железного века. На ее фоне исключение составляет Ачинско-Мариинский лесостепной коридор. Но это только незначительная часть Кузнецко-Салаирской горной области.

Работа выполнена в рамках исполнения государственного задания ФИЦ УУХ СО РАН № АААА-А17-117041410051-7 «Социокультурное пространство в лесостепи Западной Сибири и сопредельных территорий (ранний и поздний голоцен)» на 2017/2020 гг.

Список литературы К проблеме абсолютной хронологии ирменских древностей Кузнецко-Салаирской горной области

- Бобров В.В. Керамика ирменской культуры поселения на берегу Тамбарского водохранилища // Музей и наука: мат-лы науч.-практ. семинара, посвящённого 25-летию музея "Археология, этнография, экология Сибири" Кем. гос. ун-та. - Кемерово: Изд-во Кем. гос. ун-та, 2002. - С. 73-80.

- Бобров В.В. Культуры эпохи поздней бронзы Среднего Енисея и Верхней Оби (в аспекте синхронизации и проблемы хронологии) // Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями: мат-лы междунар. науч. конф., посвящ. 110-летию со дня рождения М.П. Ерязнова. - СПб.: ИИМК РАН, 2012. -С. 254-258.

- Бобров В.В., Мыльникова Л.Н., Мыльников В.П.К вопросу об ирменской культуре Кузнецкой котловины // Аридная зона юга Западной Сибири в эпоху бронзы. - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2004. - С. 4-33.

- К вопросу об ирменской культуре Кузнецкой котловины // Аридная зона юга Западной Сибири в эпоху бронзы. - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2004. - С. 4-33.

- Бобров В.В., Окунева И.В. Среднее Притомье в переходное время от эпохи бронзы к раннему железному веку. - Рукопись депонирована в ИНИОН РАН 14.09.89 г. № 38592. - 1989. - 29 с.

- Кирюшин Ю.Ф., Грушин С.П., Папин Д.В. Проблемы радиоуглеродного датирования археологических памятников бронзового века Алтая // Теория и практика археологических исследований. - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2007. - Вып. 3. - С. 84-89.

- Ковалевский С.А. Ирменские древности юга Западной Сибири: история изучения и исследовательские концепции: автореф. дис.. д-ра ист. наук. - Барнаул, 2016. - 43 с.

- Лазаретов И.П. Радиоуглеродные даты эпохи поздней бронзы Среднего Енисея и проблемы метода // Древние и средневековые кочевники Центральной Азии. -Барнаул: Азбука, 2008. - С. 186-189.

- Марочкин А.Г. Периодизация археологических древностей юга Нижнего Притомья // Археология Южной Сибири: сб. науч. тр., посвящ. 40-летию кафедры археологии Кем. гос. ун-та. - Кемерово, 2016. - С. 83-89.

- Матвеев А.В. Андроновская семья археологических культур // Бол. Тюм. энцикл. - Тюмень, 2004. - Т. I. -С. 83-84.

- Молодин В.И. Периодизация, хронология и культурная идентификация памятника Чича (Барабинская лесостепь) // Время и культура в археолого-этнографических исследованиях древних и современных обществ Западной Сибири и сопредельных территорий: проблемы интерпретации и реконструкции. - Томск, 2008. -С. 155-164.

- Молодин В.И., Епимахов А.В., Марченко Ж.В. Радиоуглеродная хронология культур эпохи бронзы Урала и юга Западной Сибири: принципы и подходы, достижения и проблемы // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. - 2014. - Т. 13, № 3.- С. 136-167.

- Мыльникова Л.Н. Керамика переходного времени от бронзового к железному веку лесостепной зоны Западной Сибири: диалог культур: автореф. дис.. д-ра ист. наук. - Новосибирск: ПАЭТ СО РАН, 2015. - 30 с.

- Папин Д.В. Хронология памятников эпохи поздней бронзы степного и лесостепного Алтая // Вестн. Кем. гос. ун-та. - 2015. - № 2-6 (62). - С. 135-138.

- Поляков А.В. Проблемы хронологии и культурогенеза памятников эпохи палеометалла Минусинских котловин: дис. д-ра ист. наук. - СПб., 2020. - 414 с.

- Святко С.В., Поляков А.В. Новые радиоуглеродные даты памятников эпохи бронзы - раннего железного века Среднего Енисея // Роль естественно-научных методов в археологических исследованиях. - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2009. - С. 146-149.

- Членова Н.Л., Бобров В.В. Смешанные лугавско-ирменские памятники района Кузнецкого Алатау // Проблемы археологии Евразии. - М.: Наука, 1991. - С. 143-180.

- Gorsdorf J., Parzinger H., Nagler A. New Radiocarbon dates of the North Asian steppe zone and its consequences for the chronology // Radiocarbon. - 2001. - Vol. 43. -P. 1115-1120.

- Molodin V.I., Marchenko Z.V., Kuzmin Y.V., Grishin A.E., van Strydonck M., Orlova L.A.Cchronology of burial grounds of the Andronovo period (Middle Bronze Age) in Baraba forest-steppe Western Sibiria // Radiocarbon. - 2012. - Vol. 54, N 3/4. - P. 737-747.