К проблеме формирования национальной инновационной системы России

Автор: Афанасьев И.Н.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 10 (41), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены основные составляющие национальной инновационной системы, проанализированы особенности ее развития в России. Также будет дана оценка состояния современной национальной инновационной системы России.

Экономика знаний, инновация, инновационное предпринимательство, институты, национальная инновационная система, Россия

Короткий адрес: https://sciup.org/140234736

IDR: 140234736

Текст научной статьи К проблеме формирования национальной инновационной системы России

Для современной России вопрос о создании инновационной бизнес-среды является одним из приоритетных, поскольку именно молодые инновационные компании являются той движущей силой, которая должна ускорить процесс экономического развития и поднять уровень благополучия страны на более качественный уровень.

В основе конкурентоспособности современных товаров хранится технологичность их производства, которая создает уникальные товары, решающие специфические задачи, обеспечивать низкую себестоимость, доступность для покупателей, массовое потребление продукции. Таким образом, одной из важных задач государственного управления является создание такой инфраструктуры, которая стимулировала бы экономических агентов на постоянный поиск новых научно-организационных сочетаний производственных факторов для реализации новых технологических решений в области организации производственных процессов.

Основой развития «государства 21 века» являются новые знания и технологии, благодаря которым страны получают конкурентные преимущества для завоевания лидирующих позиций в различных сферах деятельности человечества. Но для получения новых знаний и технологий государствам необходимо развивать (если существует) или создавать с нуля эффективную НИС, направленную на создание высокотехнологичной продукции и получение более высокой нормы прибыли.

Разберем концепцию НИС и ее развитие, определим ряд понятий и терминов. Инновация – это внедрение новых научных (и не только) знаний в различные сферы деятельности человека (экономика, культура, политика и т.д.) с целью получения нового продукта, услуги, процесса, технологии, структуры и т.д. Данное определение является обобщающим и отражает сущность данного понятия.

Но, например, в нормативно-правовой базе РФ термины, связанные с научной и инновационной деятельностью, трактуются следующим образом:

«Инновации, нововведение - новые или усовершенствованные технологии, виды продукции или услуг, а также организационно -технические решения производственного, административного, коммерческого или иного характера, способствующие продвижению технологий, товарной продукции и услуг на рынок».

Научно-техническая деятельность - деятельность, включающая в себя проведение прикладных исследований и разработок с целью создания новых или усовершенствования существующих способов и средств осуществления конкретных процессов.

Научные исследования (научно-исследовательские работы) (НИР) -творческая деятельность, направленная на получение новых знаний и способов их применения. Научные исследования могут быть фундаментальными и прикладными.

Опытно-конструкторские работы - комплекс работ, выполняемых при создании или модернизации продукции: разработка конструкторской и технологической документации на опытные образцы, изготовление и испытания опытных образцов.(опытной партии).

Инновационная деятельность (процесс) - процесс последовательного проведения работ по преобразованию новшества в продукцию и введение ее на рынок для коммерческого применения.

Национальная инновационная система - совокупность законодательных, структурных и функциональных компонентов, обеспечивающих развитие инновационной деятельности в стране.

Инновационная инфраструктура - совокупность юридических лиц, ресурсов и средств, обеспечивающих материально-техническое, финансовое, организационно-методическое, информационное, консультационное и иное обслуживание инновационной деятельности»[1]

Глобальная эволюция инновационных систем протекала от НИС с линейными связями (фундаментальное исследование => прикладное исследование => инновация => технология) к НИС с нелинейными связями, которая характеризовалась сложной структурой, а также сложными многоуровневыми связями между отдельными ее элементами.

Стоит выделить интересный факт, что в процессе эволюции появлялись такие технологии (например, Интернет), которые сами являлись драйверами изменения НИС (ее структуры, появление новых элементов).

Также другим фактором, воздействующим на эволюцию НИС, является возрастание роли нематериальных активов по сравнению с материальными. В данном случае, под категорией «нематериальные активы» понимаются не только научные знания и технологии, но и активы в сфере финансового, банковского обслуживания и в рекламе. Особую роль здесь играет специфичность процессов передачи, хранения, распределения и оценки данных видов активов. Например, многие интернет-компании имеют капитализацию равную или выше капитализации компаний из реального сектора, но эти цифры не отражают действительную ситуацию.

Концепция НИС была разработана 3 учеными в конце 1980-х годов: Б. Лундваллом, К. Фрименом и Р. Нельсоном. Концепция строилась на идеях Шумпетера о конкуренции через инновации, на институциональном аспекте построения инновационной системы и важной роли знания, как драйвера развития экономики.

Исходя из тезисов, выдвинутых Лундваллом, инновационнотехнологическое взаимодействие фирм в процессе разработки новых технологий чаще реализуется внутри страны и определяется специфическими особенностями институциональной структуры данной страны. «Даже в условиях глобализации и активного взаимодействия с компаниями других стран инновационный процесс сохраняет тесные генетические связи с национальными системами»[2].

Фримен рассматривал НИС с институциональной точки зрения, определяя ее, как совокупность структур государственного и частного секторов, которые при взаимодействии формируют инновации. Фримен также подчеркивал воздействие национальной культуры, сложившихся традиций и моделей поведения на формирование НИС страны.

Нельсон занимался проблемой государственной политики в сфере науки и инноваций. Основной идеей было то, что механизм свободного рынка мог лучше и эффективнее справляться с неопределенностями, которые сопровождают инновационные процессы, чем государственное администрирование и планирование. Данная теория критиковалась сторонниками централизованной инновационной политики, которые не верили в эффективность рыночных механизмов.

«Общим для основоположников концепции стало понимание НИС как процесса и результата интеграции разнородных по целям и задачам структур, занятых производством и коммерческой реализацией научных знаний и технологий в пределах национальных границ (мелкие и крупные компании, университеты, научные институты), обеспечиваемых комплексом институтов правового, финансового и социального взаимодействия, имеющих прочные национальные корни, традиции, политические и культурные особенности»[3].

На формирование НИС влияет огромное число объективных факторов: размеры страны, географическое положение, климат, наличие природных ресурсов, исторические особенности развития и многие другие. Все эти факторы являются детерминантами инновационного развития страны.

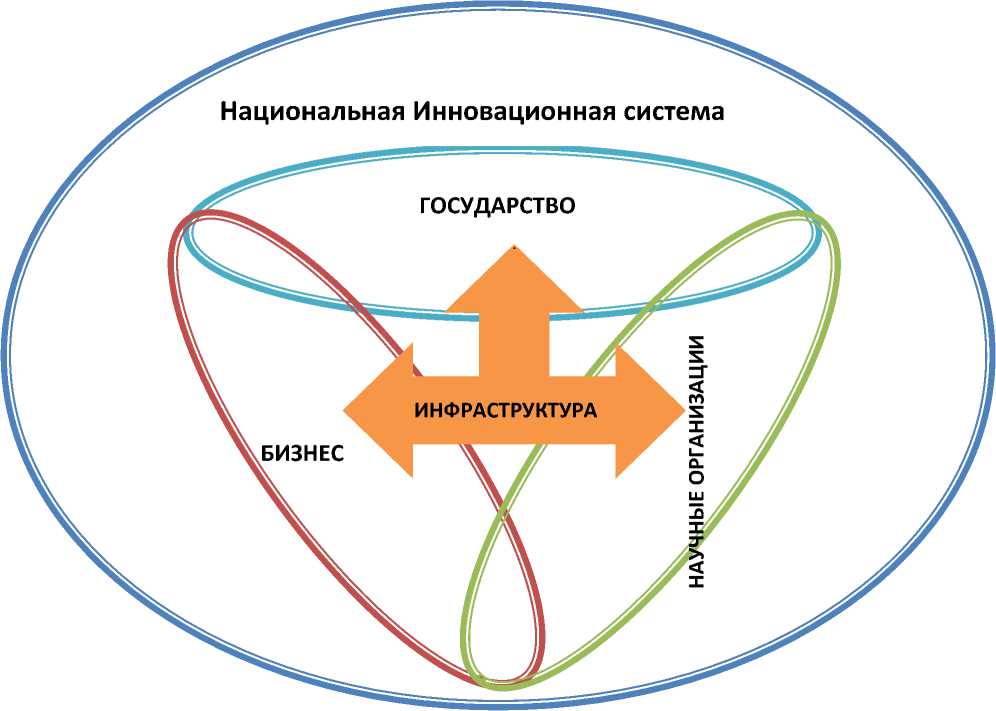

НИС каждой страны характеризуется особой структурой со своими специфическими институтами, входящими в данную систему. Но можно выделить 3 главных элемента (рис. 1), которые являются основой формирования любой НИС: государство (разные органы государственной власти), бизнес (крупные высокотехнологичные компании и малые инновационные предприятия) и научные организации (академии наук, университеты, институты, научно-исследовательские центры). В каждой стране они представлены различными институтами, сформировавшимися под воздействием национальных особенностей и культуры.

Рис. 1 Элементы НИС.

Как показано на рис. 1 все 3 элемента не являются изолированными друг от друга, местами они даже пересекаются, что показывает их тесное взаимодействие. Также целостность всей системы поддерживается благодаря инновационной инфраструктуре.

Именно благодаря связям, которые присутствуют между элементами, возможно развитие НИС. Инновационная инфраструктура представлена следующими основными организациями (наиболее распространенные институты):

-

- технопарки;

-

- бизнес-инкубаторы;

-

- особые экономические зоны;

-

- центры трансфера технологий;

-

- другие организации-посредники, которые предоставляют различный спектр услуг (информационные, статистические, консалтинговые и т.д.);

-

- а также специфичные для России организации - институты развития, о которых будет говориться далее.

Построение эффективной инфраструктуры является главной задачей государства на пути построения инновационной высокотехнологичной экономики. Поскольку от качества данных институтов инфраструктуры зависит степень интеграции и взаимодействия 3 главных элементов НИС.

Построение эффективной инфраструктуры является главной задачей государства на пути построения инновационной высокотехнологичной экономики. Поскольку от качества данных институтов инфраструктуры зависит степень интеграции и взаимодействия 3 главных элементов НИС. деятельности: наука, предпринимательский (бизнес) сектор и разные уровни органов государственной власти, - а также ориентиры поддержки коммерциализации новых разработок в сфере науки и техники, финансирования прикладной и фундаментальной наук»[4].

Важным фактором для оценки инновационности экономики является доля затрат на НИОКР в отношении к ВВП страны. «Так, например, расходы на НИОКР в 2008 году в России оцениваются в 1,04% ВВП против 3,44% ВВП в Японии, в США - 2,77% ВВП, в Китае - 1,43% ВВП, а средний показатель в странах ОЭСР равен 2,3%»[5]. Подробные данные о затратах на НИОКР по различным странам можно найти в Приложении 1. Также для справки следует сказать, что показатель наукоемкости ВВП в СССР составлял 5% [6].

«Восприимчивость отечественного бизнеса к инновациям остается на очень низком уровне, так в 2009 году разработку и внедрение инноваций в технологическом секторе осуществляли всего лишь 9,4 % от общего числа российских предприятий. Данный показатель значительно ниже тех значений, которые характерны для развитых стран: Бельгии - 59,6%, 69,7% он составил в Германии, Ирландии - 56.7%, Эстонии даже 55,1%, в Чехии 36,6%. К тому же мала доля предприятий, вкладывающих средства в приобретение новых технологий -11,8%. При все при этом, в России низка не только доля инновационно-активных предприятий, но и интенсивность затрат на технологические и другие инновации, которая находится на уровне 1,9% (аналогичный показатель в Швеции - 5,5%, а в Германии - 4,7%)»[7].

В РФ доля товаров высоких технологий в экспорте промышленных товаров составляет 9%, в то время как в других странах данный показатель больше российского в 1,5-4 раза (2009г.). По данным Росстата финансирование науки из средств Федерального бюджета за 2009 - 0, 56% к ВВП, а за 2010 - 0,53% к ВВП. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций снизилась с 9,4% в 2009 году до 9,3% в 2010 году (данные Росстата).

В целом можно оценить, что из-за кризиса правительству пришлось немного скорректировать принятые меры по стимулированию инновационного развития экономики в сторону уменьшения. Да и текущие позиции России по уровню инновационного развития и стимулирования нельзя назвать успешными.

40-м из 190 стран мира (в 2016 - 51-м (скорректированная позиция прошлого года-36-я) месте из 190)

К основным проблемам, тормозящим развитие инновационной деятельности в РФ можно отнести:

-

• Незначительные объемы финансирования НИОКР, науки и

- образования по сравнению с лидирующими странами;

-

• Недостатки нормативно-правовой базы в сфере стимулирования инноваций, а также в сфере интеллектуальной собственности и трансфера технологий (даже принятие ФЗ №217[9] не решило проблемы, поскольку он не регулирует многие вещи, которые встречаются на практике, и поэтому правовая среда коммерциализации инноваций в России находится в подвешенном состоянии);

-

• Уровень финансирования элементов инфраструктуры недостаточен для поддержания ее в работоспособном состоянии;

-

• Отсутствие тесных взаимосвязей между элементами национальной инновационной системы, а также отсутствие качественных ресурсов по обмену актуальной информацией между элементами;

-

• Высокая бюрократизация и коррумпированность государственного аппарата поддержки инновационной инфраструктуры;

-

• Слабая вовлеченность крупных российских компаний в процесс инновационного развития;

-

• Отсутствие эффективного сотрудничества российской

инновационной инфраструктуры с мировым инновационным сообществом (обмен опытом, повышение квалификации);

-

• Низкое качество отдельных элементов инновационной системы (в силу молодости и неразвитости, например сервисные и консалтинговые компании для инновационных стартапов);

-

• Отсутствие высококвалифицированных кадров для приема на работу в инновационные компании;

-

• Более слабый уровень предпринимательской активности среди населения по сравнению с западными странами;

-

• Отсутствие единого централизованного контроля за всей инновационной системой.

Российская Федерация нужно принять меры по улучшению НИС страны. Есть два способа воздействия на НИС:

-

- прямой способ (прямое государственное финансирование, например, Фонд содействию развития малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд «Сколково», ОАО РВК и ОАО РОСНАНО);

-

- косвенный способ (создание стимулов и условий для других субъектов инновационной деятельности, например, в Великобритании существовала специальная программа Enterprise Investment Scheme, основной задачей которой было стимулирование «ангельских» инвестиций за счет предоставления частным инвесторам налоговых льгот).

В результате в России сложилась в том или ином виде НИС: частично благодаря наследству от СССР, частично благодаря современным инициативам правительства и других организаций. Но главная проблема заключается в создании предпринимательского и инноваторского духа среди населения, поскольку не НИС создает инновации, а люди. Создание эффективной НИС не должно становиться самоцелью – это лишь средство достижения других более высоких целей.

1 016

"Экономика и социум" №10(41) 2017

Список литературы К проблеме формирования национальной инновационной системы России

- Федеральный портал по научной и инновационной деятельности. Основные термины.http://www.sci-innov.ru/law/base_terms/

- Национальная инновационная система: теоретическая концепция. http://schumpeter.ru/article.php?book=concept&id=4

- Национальная инновационная система: теоретическая концепция. http://schumpeter.ru/article.php?book=concept&id=4

- Официальный сайт Министерства Экономического Развития. Проект Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/doc20101231_016

- Эксперт РА. Инновационная активность крупного бизнеса и инновации в компаниях с государственным участием. http://www.raexpert.ru/researches/krup_biz/

- Возможно ли в России построить национальную инновационную систему? Официальный сайт Российской ассоциации инновационного развития. http://www.rair-info.ru/publication/publication16/

- Эксперт РА. Инновационная активность крупного бизнеса и инновации в компаниях с государственным участием. http://www.raexpert.ru/researches/krup_biz/

- Doing Business.Рейтинг экономик. http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia

- Федеральный закон от 02.08.2009г. №217-ФЗ «О внесении изменений по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»