К проблеме ранних фаз формирования катакомбных культур

Автор: Мельник В.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 258, 2020 года.

Бесплатный доступ

Накопление археологического материала и увеличение количества исследований со временем приводит к необходимости сделать некоторые общие заключения. Проблема утверждения и раннего распространения катакомбного культурного феномена эпохи средней бронзы требует такого освещения. Выделение форм катакомбных погребальных конструкций, их стратиграфическая последовательность и соотношение с пиками климатических изменений дает основания выделить фазы, которые составляют ранний этап становления и распространения катакомбного образования на просторах Азово-Кубанской равнины и юго-западной части Нижнего Подонья.

Раннекатакомбное культурное образование эпохи средней бронзы, формы катакомбных сооружений, климатические изменения, фазы утверждения и распространения культурных явлений, азово-кубанская равнина, нижнее подонье

Короткий адрес: https://sciup.org/143171212

IDR: 143171212

Текст научной статьи К проблеме ранних фаз формирования катакомбных культур

В изучении отдельных катакомбных культур проделана большая работа, и в связи с этим возникает необходимость подведения некоторых итогов по различным аспектам. Одним из таких аспектов является выяснение обстоятельств и факторов формирования различных культурных образований этого массива в их взаимосвязи, в результате чего может быть воссоздана общая картина становления и утверждения этого культурного феномена.

Катакомбная культура с самого начала появления обобщающих работ, посвященных ее характеристике, предстала весьма неоднородным культурным образованием. Особую проблему составляет период ее становления. Начало этому было положено выделением т. н. преддонецких катакомбных погребений. В классификации древностей Нижнего Подонья В. Я. Кияшко выделил две группы погребений в катакомбах (XI и XII), которые предшествовали доно-донецким катакомбным памятникам, описанным в диссертации С. Н. Братченко (Кияшко, 1974. С. 17). С. Н. Братченко, признавая такую раннюю позицию http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.258.137-150

некоторых погребений, тем не менее считал их ранними донецкими ( Братченко , 1976. С. 142). Н. А. Николаева и В. А. Сафронов раннекатакомбную культуру преддонецкого горизонта Дона, Донца, Нижнего Поднепровья и Прикубанья предложили назвать приазовской ( Николаева, Сафронов , 1981. С. 14). В общем виде эти вопросы освещались в работах В. А. Трифонова ( Трифонов , 1983; 1991) и А. Н. Гея ( Гей , 2000; 2009; 2011). Для Прикубанья оба автора отмечали сильную связь катакомбных памятников с предшествующей культурой. В качестве такой основы В. А. Трифонов видел так называемую предкатакомбную культурную группу. А. Н. Гей такие памятники включал в новотиторовскую культуру. Нижнедонские раннекатакомбные погребения анализировались А. В. Кияшко в единстве с позднеямными, поскольку подчеркивалась их тесная связь ( Кияшко , 1999). «Дольменная» версия появления катакомб конкретизировалась В. Я. Сте-ганцевой ( Стеганцева , 2010). Все эти исследования указывают на сложность процессов формирования катакомбного культурного феномена на огромной территории, где по мере распространения в разных ее областях утверждались своеобразные культурные приоритеты, а наиболее ранние формы зафиксированы на Донетчине, в Нижнем Подонье и на Азово-Кубанской равнине.

В катакомбной общности можно видеть не только устоявшееся явление, но и отражение процессов становления и трансформации разных частей этого культурного пространства. В связи с этим можно выделить некие пространственновременные вехи этого движения ( Мельник , 2018а). Эти вехи означают перемены в развитии культур. Некоторым циклам фаз (этапам), связанных с теми или иными переменами, предшествовали, по нашему мнению, климатические изменения, а фазы отражают уже последствия изменившейся ситуации и логику культурной адаптации ( Мельник , 2004; 2009; 2015). Климатические изменения были разной интенсивности и имели различное воздействие на население степей, при этом возможны и иные факторы, в конечном итоге приводящие к культурной трансформации. В связи с этим следует отметить, что климатические перемены могли влиять на перемены культурные лишь в опосредованном виде ( Мельник , 2013б; 2014а; 2014в; 2016а). Последующие же звенья культурного развития могли определяться другими обстоятельствами, и поэтому границы археологических этапов могут и совпадать, и не совпадать с фазами климатическими.

Прежде чем говорить о формах и фазах распространения этого нового культурного явления, следует, хотя бы в общем виде, представить размещение культур предшествующего времени на территориях, связываемых с его становлением. Северная зона этого пространства, включая Донетчину и Нижнее Подонье, была занята ямными культурными группами. В южной части, представленной степным Прикубаньем, размещалась новотиторовская культура, к которой с юго-востока примыкала северокавказская культура, а с северо-востока все та же культура ямная. К тому же следует отметить, что комплексы как северокавказской, так и ямной культур частично присутствовали на территории, занимаемой ново-титоровской культурой. Кроме того, в Нижнем Подонье фиксируется небольшое количество относительно близких новотиторовским погребений (т. н. койсуг-ского облика), хронологическая позиция которых недостаточно ясна (см.: Гей, 2000). Таким образом, именно все эти культуры и локальные группы стали источником компонентов нового культурного феномена. Тем не менее последующее культурное развитие показало, что наиболее активная линия катакомбных черт, получившая широкое распространение, связана с новотиторовской культурой. Именно «новотиторовская поза» – слабоскорченная позиция на правом боку со слегка согнутыми руками вдоль туловища – стала знаковой для большого массива раннекатакомбных погребений.

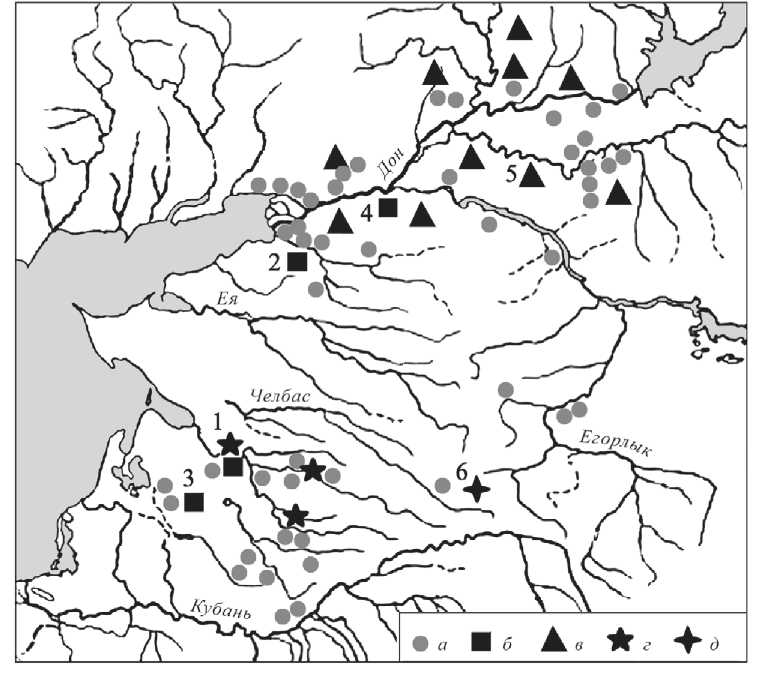

Начало культурного перелома, ознаменованного становлением катакомбной атрибутики, наступает после резких климатических изменений в первой четверти III тыс. до н. э. Появление погребений в катакомбах было, видимо, первым звеном в цепочке последующих новаций. Не останавливаясь на вопросе происхождения катакомбного сооружения как такового, рассмотрим эту ситуацию применительно к территориям Азово-Кубанской равнины и части Нижнего По-донья. Интересующая нас часть Нижнего Подонья за пределами Азово-Кубанской равнины – это Нижний Дон от устья до Цимлянского водохранилища, его Правобережье и Левобережье. Данное пространство обладает большой степенью единства. Во-первых, преобладающей здесь является именно Азово-Кубанская равнина, которая включает и южные районы собственно Нижнего Подонья. Во-вторых, обозначенная часть Нижнего Подонья по степным ландшафтам выделяется среди других районов и сближается с Азово-Кубанской равниной. При этом следует иметь в виду, что раннекатакомбные памятники сосредотачивались в долинах рек (рис. 1).

Раннекатакомбные памятники представлены почти исключительно погребениями в курганах. Для рассмотрения использованы погребальные объекты Прикубанья и Нижнего Дона с наиболее сохранившимися катакомбами (более 150 погребений). Основное внимание при этом уделяется погребальным конструкциям и позам погребенных.

Погребальное сооружение в виде катакомбы является довольно распространенным видом могильных конструкций. Особенностью данной подземной конструкции является то, что вход в отсек для погребенного осуществляется по горизонтали (в отличие, скажем, от шахтных сооружений, где вход осуществляется по вертикали), и этот отсек представляет собой камеру, сделанную в естественной среде. Форма подхода к камере (дромос, шахта) может зависеть от глубины ее расположения.

Конструкция погребального сооружения в виде катакомбы – это новация, получившая наиболее широкое распространение в восточноевропейской степи в эпоху средней бронзы. Она представлена двумя основными видами катакомб: Т- и Н-образными, а также множеством промежуточных вариантов. Кроме того, иногда выделяют в особый вид катакомбы с широким входом в камеру, называя их погребениями с подбоями (чаще всего они Н-образные).

Раннекатакомбные погребальные комплексы в Прикубанье ныне связывают преимущественно с восточноприазовской культурой. Для Нижнего Подонья этот вопрос является открытым, и соответствующие памятники этой территории по-прежнему относятся к преддонецкому горизонту приазовской раннекатакомбной культуры. Своеобразие названных памятников зиждется на форме могильного сооружения в сочетании с позой. Керамика здесь присутствует в редких случаях. Что касается других категорий инвентаря, то они малоинформативны, особенно в плане культурной идентификации.

Рис. 1. Погребения в катакомбах раннего периода среднего бронзового века Азово-Кубанской равнины и Нижнего Подонья а – раннекатакомбные памятники Азово-Кубанской равнины и Нижнего Подонья; б – раннекатакомбные памятники с основными формами погребальных сооружений; в – ямно-катакомбные памятники Нижнего Подонья; г – ранние северокавказско-катакомбные памятники; д – ямно-катакомбные памятники Прикубанья

1 – Брюховецкая; 2 – Спичаковка; 3 – Малаи; 4 – Арпачин; 5 – Кировский; 6 – Степная

Основная форма могильного сооружения в рассматриваемом культурном образовании представлена катакомбой так называемого Т-образного вида. Эта форма сочетается с позой погребенных: слабоскорченных на правом боку с протянутыми к ногам руками.

Для раннего этапа катакомбной атрибутики в Прикубанье возможно выделение 5 основных форм погребальных сооружений, зафиксированных нами при выделении обрядовых групп и при выяснении изменений в погребальной практике этого времени ( Мельник , 2013а; 2016в; 2017). Практически те же формы, но наряду с другими, распространены и на Нижнем Дону. Обозначим их сокращенно РК (раннекатакомбные).

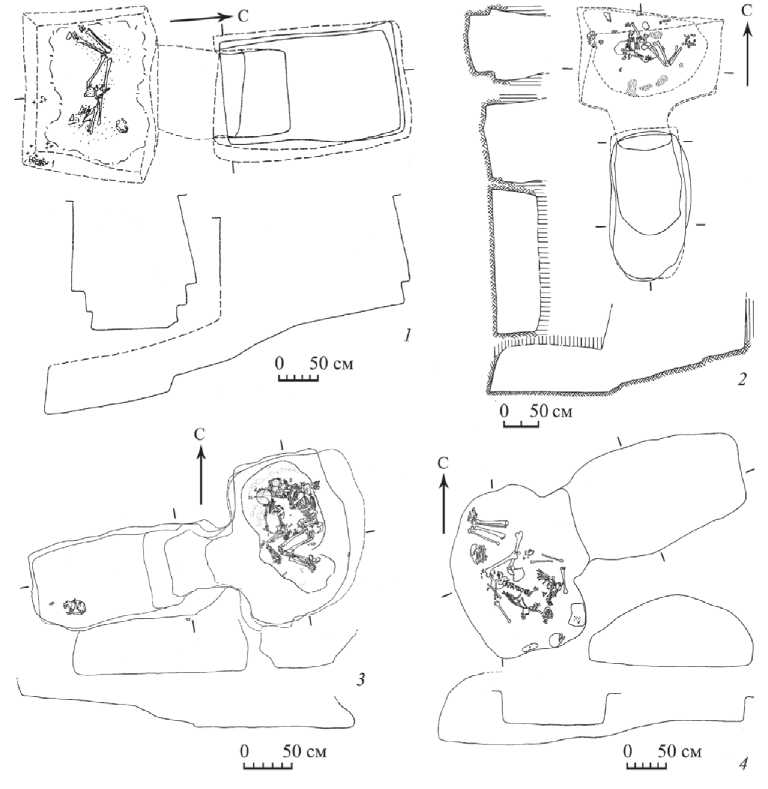

Форма РК 1 . Наиболее ранние катакомбные памятники соотносятся с группой погребальных комплексов, имеющих трапециевидную или прямоугольную шахту-вход в катакомбу, трапециевидную (косоугольную) камеру с выделенными углами и плоским потолком (рис. 2: 1 ).

Форма РК 2 . Шахта-вход трапециевидная или прямоугольная, камера прямоугольная (рис. 2: 2 ).

Форма РК 3 . Шахта-вход трапециевидная или прямоугольная, камера подпрямоугольная (рис. 2: 3 ).

Форма РК4 . Шахта-вход трапециевидная или прямоугольная, камера неправильно-овальная (рис. 2: 4 ).

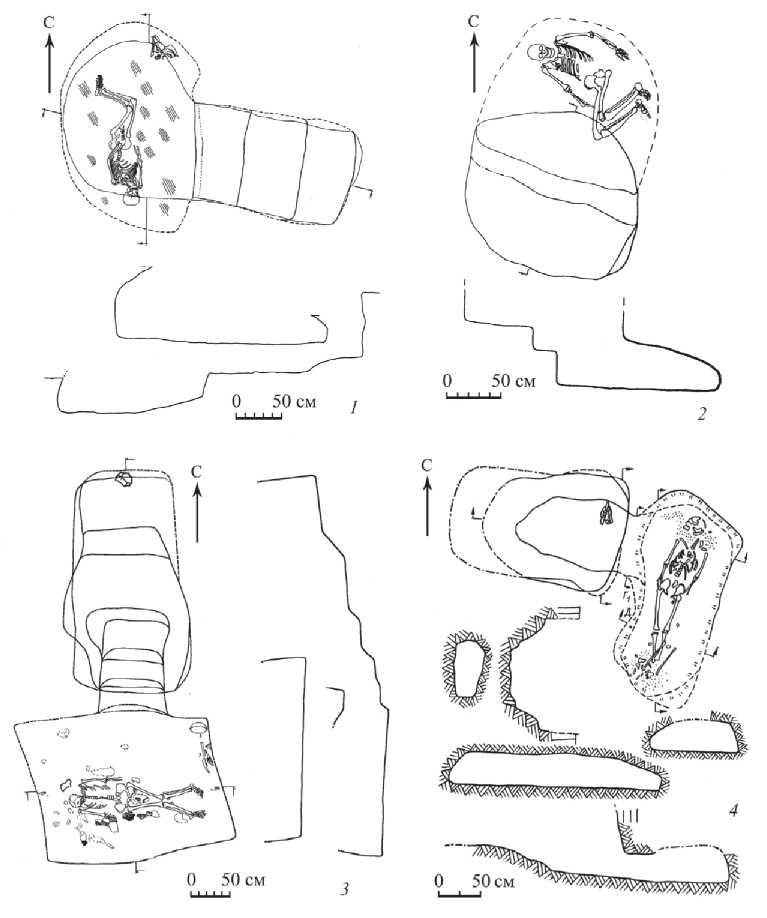

Форма РК 5 . Шахта-вход трапециевидная или прямоугольная, камера овальная (рис. 3: 1 ).

Почти те же формы фиксировались В. Я. Стеганцевой для Нижнего Подонья ( Стеганцева , 2013).

Стратиграфическая колонка выстраивается от ранних форм (РК1) к более поздним (РК 2; РК 3; РК 4 и 5). В степном Прикубанье, например, погр. 10 кургана 8 Брюховецкой II (РК 3) нарушило шахту погр. 8 с подтрапецевидной камерой (РК 1). При основном погр. 9 кургана 9 Батуринской I (РК 2) впускными были погребения 6 (РК 3) и 11 (РК 3), а при основном погр. 7 кургана 2 Приазовской I (РК 3) впускным было погр. 8 (РК 4) ( Бочкарев , 1979; 1981; 1983). В Нижнем Подонье эту шкалу демонстрирует курган 2 Бушуйки: при основном погр. 13 изначальной насыпи (РК 1) основным для второй насыпи было погр. 6 (РК 2), а впускными – погребения 7 (РК 3) и 3 (РК 4) ( Беспалый , 1985).

Сравнительный анализ раннекатакомбных погребений Нижнего Подонья и Прикубанья обнаруживает их большую близость ( Мельник , 2016г). Объединение этих групп памятников, однако требует специального анализа. Пространственно-временная динамика представляет более сложную картину. Перечисленные формы варьируют во времени, соблюдая преемственность ( Мельник , 2017; 2018в). Кроме этого, существуют другие группы памятников, отражающие культурные контакты с носителями названных форм ( Мельник , 2014б; 2016б).

Особое место в раннекатакомбных памятниках занимают ямно-катакомбные погребения, где отмечается большое разнообразие форм катакомбных конструкций. Данный вид погребений Нижнего Дона демонстрирует формы катакомб, которые существенно отличаются как от раннекатакомбных прикубанских, так и от ряда раннекатакомбных нижнедонских. Если раннекатакомные погребальные сооружения имеют преимущественно Т-образную форму, то в нижнедонских ямно-катакомбных погребениях весьма распространена Н-образная конструкция и ее модификации. Часть этих погребений обозначается как сооружение с подбоем. В классификации А. В. Кияшко такого рода захоронения по большей части составляют группу III с подразделением в зависимости от варианта позы и ориентировки погребенных ( Кияшко , 1999). Ямно-катакомбные погребения, так же как и раннекатакомбные, были распространены в Нижнем Подонье, но отсутствуют на основной территории Прикубанья, т. е. там, где превалировала другая культурная основа, связанная с новотитаровской культурой (рис. 3: 2, 3 ), и фиксируются лишь на ее восточной периферии. Здесь

Рис. 2. Раннекатакомбные погребения Азово-Кубанской равнины и Нижнего Подонья

1 – Спичаковка 1/25 (Труды…, 2000); 2 – Брюховецкая I-1/13 ( Бочкарев и др. , 1991); 3 – Малаи I-9/18 ( Гей , 2000); 4 – Арпачин I-32/5 ( Каменецкий и др ., 1975)

данные погребения имеют совершенно другой вид (Степная 3/4, Степная 4/7) и соответствуют наиболее ранним формам прикубанских раннекатакомбных погребений ( Мельник , 2014б; 2016б; 2018б).

В сферу катакомбной трансформации была вовлечена и северокавказская культура, как в степном Прикубанье (рис. 3: 4 ), где она представлена небольшим количеством памятников (Брюховецкая I-1/10, Батуринская I- 9/7, Батуринская II-3/9, Пролетарская I-1/11), так и к востоку от него, на ее основной территории ( Клещенко , 2013).

Рис. 3. Раннекатакомбные, ямно-катакомбные и ранние северкавказско-катакомбные погребения Азово-Кубанской равнины и Нижнего Подонья

1 – Арпачин II-6/2 ( Каменецкий и др. , 1975); 2 – Кировский IV-2/9 ( Ильюков , 1981); 3 – Степная 3/4 ( Мельник , 2018б); 4 – Брюховецкая I-1/10 ( Бочкарев и др. , 1991)

Таким образом, на основании типологии памятников и их ареалов, а также учитывая фактор климатических изменений, можно сделать некоторые выводы.

Изменения климата в конце перв. четв. III тыс. до н. э. (в калиброванных датах), носившие широкомасштабный характер и связанные с резкой его ариди-зацией, осложнили жизнь населения земледельческих культур и привели в движение население скотоводческое. Этим же временем определяется перелом в облике степных культур, в том числе в рассматриваемом регионе. Хронологически появление катакомб в восточноевропейско-предкавказских степях можно определять XXVIII–XXVII вв. до н. э. Сразу следует отметить, видимо, изначальное сосуществование различных видов катакомб, но есть определенная тенденция превалирования тех или иных форм на разных этапах их распространения.

Для самой ранней фазы характерны Т-образные катакомбы с выделенными углами камер и плоскими потолками (РК 1 и РК 2). Исходя из данных стратиграфии, они представляются наиболее ранними и могут относиться к самой ранней фазе, связанной со становлением катакомбной атрибутики. В. Я. Стеганцева считает, что прототипами таких форм катакомб были дольменообразные гробницы, и в Восточном Приазовье эти катакомбы распространялись с юга на север ( Стеганцева , 2010).

В следующей фазе, в результате перемещения носителей такого стереотипа погребальной практики, он распространяется и на Нижний Дон. Видимо, близки им по времени и катакомбы с прямоугольной камерой и сводчатым потолком (РК 3). Таким образом, эти формы погребальных сооружений получили широкое распространение, и в эту практику включались новые группы населения, которые уже не всегда выдерживали привнесенные каноны.

В новой фазе преобладают катакомбы с камерами, приближающимися к овалу и со сводчатыми потолками (РК4 и РК5). Их датировка может соответствовать XXVII–XXVI вв. до н. э. И эта, и предшествующая формы распространяются на уже значительно большей территории, продвигаясь в Северное Приазовье.

Данные фазы составляют ранний этап распространения катакомб в рамках собственно катакомбного культурного образования ( Братченко , 2001), где погребенные в этих сооружениях находились, как правило, в слабоскорченной позе на правом боку. Вместе с тем, по северной и восточной периферии названной территории фиксируются т. н. ямно-катакомбные погребения этого же времени, основная масса которых представлена катакомбами разных форм, где погребенные находились в скорченной позе на спине. В рамках этого же времени на территории Прикубанья известно несколько погребений, совершенные в катакомбах, в том числе с плоскими потолками, где погребенные были положены в вытянутой позе на спине, что связывается с северокавказской традицией. Общая датировка раннекатакомбных памятников с северокавказской традицией укладыввается в пределы XXVIII–XXV вв. до н. э. ( Кореневский и др. , 2007. С. 106, 107).

Таким образом, первоначальная территория распространения катакомб охватывает районы Азово-Кубанской равнины и Нижнего Дона. В это же время катакомбный способ погребения, в значительной мере связанный с северокавказской традицией, утверждается на Ставропольской возвышенности и в Калмыкии. В последующем раннекатакомбная атрибутика распространяется на Донетчине, в Северном Приазовье и в Крыму (Мельник, 2016г). Наиболее ранние формы катакомб здесь либо уже сильно трансформированы, либо вообще отсутствуют. После завершения описанных процессов начинается период формирования новых культурных групп.

Следует остановиться на характере происходящих перемен и попытаться его как-то объяснить. Широкое распространение катакомбной атрибутики обеспечивалось благоприятным для передвижения степным ландшафтом и наличием транспортных средств ( Мельник , 2019). При различии культурных форм технический уровень, образ жизни и мировоззренческие представления населения степей были, несомненно, близкими, что облегчало непосредственный контакт и сложение синкретических форм культуры. В результате, очевидно, что трансляция новых компонентов носила как внутрикультурный, так и межкультурный характер. Были прямые заимствования и собственная переработка традиций и тех и других групп населения. Новая форма погребального сооружения (катакомба) – все-таки результат изменившихся условий, и распространению ее способствовали уже приверженцы новой обрядности. Однако активное распространение и превалирование катакомбной атрибутики должно было означать некие, стоящие за этим, преимущества, которые, как представляется, в рассматриваемую эпоху обеспечивал металл. В степь металл шел с Северного Кавказа, и траектория его движения стимулировалась, прежде всего, носителями катакомбной атрибутики. В то же время, чем дальше проникали неофиты, тем в большей мере на них самих оказывала влияние местная среда. Подвижный образ жизни населения степей способствовал быстрому распространению новаций на огромные расстояния.

Список литературы К проблеме ранних фаз формирования катакомбных культур

- Беспалый Е. И., 1985. Отчет о работах Приморского отряда археологической экспедиции Азовского краеведческого музея в1985 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 10859.

- Бочкарев В. С., 1979. Отчет о работе Батуринского отряда Кубанской экспедиции за 1979 год в Брюховецком районе Краснодарского края // Архив ИА. Р-1. № 7581.

- Бочкарев В. С., 1981. Отчет Брюховецкого отряда Кубанской экспедиции за 1981 год // Архив ИА РАН. Р-1. № 8846.

- Бочкарев В. С., 1983. Отчет о работе Кубанской экспедиции в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края за 1981 год // Архив ИА РАН. Р-1. № 9594.

- Бочкарев В. С., Бестужев Г. Н., Бианки А. М., Трифонов В. А., 1991. Раскопки у станицы Брюховецкой Краснодарского края в 1978 г. // Древние культуры Прикубанья. Л.: Наука. С. 3-56.

- Братченко С. Н., 1976. Нижнее Подонье в эпоху средней бронзы (периодизация и хронология). Киев: Наукова думка. 252 с.

- Братченко С. Н., 2001. Донецька катакомбна культура раннього етапу. Луганьск: Шлях. 196 с.

- Гей А. Н., 2000. Новотиторовская культура. М.: Старый сад. 224 с.

- Гей А. Н., 2009. Катакомбная культура // БРЭ. Т. 13. М.: БРЭ. С. 307-308.

- Гей А. Н., 2011. Спорные вопросы и перспективы изучения катакомбной культурно-исторической общности // КСИА. Вып. 225. С. 3-10.

- Ильюков Л. С., 1981. Отчет Мартыновского отряда Ростовской экспедиции в 1981 году // ИА РАН. Р-1. № 8867.

- Каменецкий И. С., Смирнов Ю. А., Узянов А. А., 1975. Отчет Донской экспедиции ИА АН СССР за 1975 г. // ИА РАН. Р-1. № 6032.

- Кияшко А. В., 1999. Происхождение катакомбной культуры Нижнего Подонья. Волгоград: Волгоградский гос. ун-т. 182 с.

- Кияшко В. Я., 1974. Эпоха энеолита и ранней бронзы на Нижнем Дону: автореф. дис. … канд. ист. наук. М. 20 с.

- Клещенко А. А., 2013. Суворовская катакомбная культура: предварительная характеристика // КСИА. Вып. 228. С. 171-190.

- Кореневский С. Н., Белинский А. Б., Калмыков А. А., 2007. Большой Ипатовский курган. М.: Наука. 229 с.

- Мельник В. И., 2004. Развитие культуры и климатические экстремумы на юге Восточной Европы в эпоху бронзы // Евразия: этнокультурное взаимодействие и исторические судьбы: тез. докл. науч. конф. / Отв. ред. А. В. Чернецов. М.: Российский гос. гуманитарный ун-т. С. 120-122.

- Мельник В. И., 2009. Миграционные процессы на Ближнем Востоке и их связь с аридизацией климата в III-II тыс. до н. э. // КСИА. Вып. 223. С. 19-31.

- Мельник В. И., 2013а. Обрядовая группировка катакомбных комплексов Восточного Приазовья // Шестая международная Кубанская археологическая конференция: материалы конф. / Отв. ред. И. И. Марченко. Краснодар: Экоинвест. С. 282-283.

- Мельник В. И., 2013б. Ранние цивилизации и фазы развития культур эпохи бронзы степей Восточной Европы // Цивилизационные центры и первобытная периферия в эпоху раннего металла: модели взаимодействия: тез. докл. круглого стола, посвящ. памяти Н. Я. Мерперта / Отв. ред. А. Н. Гей. М.: ИА РАН. С. 25-26.

- Мельник В. И., 2014а. Взлеты и падения культур в степях Восточной Европы и южных сопредельных регионах в III-II тыс. до н. э. // На пороге цивилизации и государственности (по археологическим и иным источникам): всерос. науч. конф. / Отв. ред. В. И. Гуляев. М.: ИА РАН. С.52-53.

- Мельник В. И., 2014б. Межкультурные контакты эпохи средней бронзы в восточных районах степного правобережья Кубани // Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани. Т. I / Отв. ред.: А. П. Деревянко, Н. А. Макаров, А. Г. Ситдиков. Казань: Отечество. С. 469-471.

- Мельник В. И., 2014в. Реконструкции природно-климатической ситуации и оценка культурно-исторических изменений в степях Восточной Европы бронзового века // Материалы Всероссийской научной конференции по археологическому почвоведению, посвященной памяти проф. В. А. Дёмкина / Ред.: С. В. Губин, А. В. Борисов, С. Н. Удальцов. Пущино: Ин-т физ.-хим. и биолог. проблем почвоведения РАН. С. 141-144.

- Мельник В. И., 2015. Фазы перемен в культурах степей Восточной Европы и цивилизациях Ближнего Востока III-I тыс. до н. э. // КСИА. Вып. 239. С. 61-71.

- Мельник В. И., 2016а. Изменения климата в суббореальный период голоцена как фактор изменения культур этого времени в степях Восточной Европы // Материалы IV Всероссийской научной конференции "Динамика современных экосистем в голоцене" / Отв. ред. С. Н. Удальцов. М.: Товарищество научных изданий КМК. С. 145-146.

- Мельник В. И., 2016б. Культурный синкретизм в погребальной практике эпохи средней бронзы степного Прикубанья // КСИА. Вып. 245. С.120-131.

- Мельник В. И., 2016в. Особенности наиболее ранних катакомбных погребений степного Прикубанья // Изучение и сохранение археологического наследия народов Кавказа. XXIX Крупновские чтения: материалы Междунар. науч. конф. / Отв. ред.: М. Х. Багаев, Х. М. Мамаев. Грозный: Чеченский гос. ун-т. С. 43-44.

- Мельник В. И., 2016г. Пространственно-временные аспекты распространения катакомб в степях Восточной Европы в бронзовом веке // Внешние и внутренние связи степных (скотоводческих) культур Восточной Европы в энеолите и бронзовом (V-II тыс. до н. э.): круглый стол, посвящ. 80-летию со дня рождения С. Н. Братченко: материалы / Отв. ред. В. А. Алёкшин. СПб.: ИИМК РАН, С. 91-94.

- Мельник В. И., 2017. Тенденции изменений в раннекатакомбной погребальной практике Восточного Приазовья // КСИА. Вып. 249. Ч. I. С. 112-123.

- Мельник В. И., 2018а. К проблеме формирования катакомбных культур // Связи и взаимоотношения культур бронзового века циркумпонтийского региона: новые данные и материалы: тез. докл. круглого стола / Отв. ред. А. Н. Гей. М.: ИА РАН. С. 55-56.

- Мельник В. И., 2018б. Погребения эпохи бронзы курганной группы Степной // Археологические памятники и межкультурные феномены энеолита и бронзового века. М.: ИА РАН. С. 294-327.

- Мельник В. И., 2018в. Традиции и новации в элементах погребальной практики населения Восточного Приазовья эпохи средней бронзы // КСИА. Вып. 253. С. 96-109.

- Мельник В. И., 2019. Проблема характера миграционных процессов и трансформация культур в предкавказских и восточноевропейских степях эпохи среднего бронзового века // VIII Алексеевские чтения: материалы конф. М.: НИИ и Музей антропологии МГУ. С. 77-78.

- Николаева Н. А., Сафронов В. А., 1981. Древнейшая катакомбная культура Северного Кавказа и проблема появления катакомбного обряда в Восточной Европе // Катакомбные памятники Северного Кавказа / Отв. ред. М. М. Блиев. Орджоникидзе: Северо-Осетинский гос. ун-т. С. 4-26.

- Стеганцева В. Я., 2010. Еще раз о сходстве погребальных обрядов эпохи ранней бронзы в Восточном Приазовье и на Западном Кавказе // Записки ИИМК РАН. № 5. С. 125-138.

- Стеганцева В. Я., 2013. Ранние катакомбные погребения эпохи средней бронзы южнорусских степей: доклад, прочитанный 7 февраля 2013 г. на заседании Круглого стола "Цивилизационные центры и первобытная периферия в эпоху раннего металла: модели взаимодействия", посвящ. памяти Н. Я. Мерперта, состоявшегося в Институте археологии РАН (Москва).

- Трифонов В. А., 1983. Степное Прикубанье в эпоху ранней и средней бронзы (периодизация и историческая характеристика): автореф. дис. … канд. ист. наук. Л. 26 с.

- Трифонов В. А., 1991. Степное Прикубанье в эпоху энеолита- средней бронзы (периодизация) // Древние культуры Прикубанья / Отв. ред. В. М. Массон. Л.: Наука. С. 92-166.

- Труды Новочеркасской археологической экспедиции. Вып. 5 / Подгот. текста, компьютер. набор и макетир. И. Н. Парусимова. Азов, 2000. 44 с.