К проблеме установления источников питания обломочного материала палеорек

Автор: Илалтдинов И.Я., Осовецкий Б.М.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Литология

Статья в выпуске: 3 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрена возможность применения микрозондового анализа хромшпинелидов c целью установления источников питания и восстановления древней речной сети в пермское время на западном склоне Урала. Объектами исследования являются песчаные и гравийно-галечные отложения южных районов Приуралья пермского периода. Сравнение минального состава хромшпинелидов исследованных объектов показывает их существенное сходство. Это позволяет сделать вывод о том, что основной источник питания для хромшпинелидов единый (предположительно хромитовый массив Апшакской площади Южного Урала). Однако с удалением от этого массива проявляется влияние дополнительного источника питания (Сарановского массива). Проведенное исследование является первым опытом применения методики с анализом минального состава хромшпинелидов при восстановлении древней речной сети на западном склоне Урала и может получить более широкое применение.

Миналы хромшпинелидов, микрозондовый анализ, терригенные породы, позднепермская эпоха, палеореки

Короткий адрес: https://sciup.org/147246212

IDR: 147246212 | УДК: 549.903.12:550.841:548.3 | DOI: 10.17072/psu.geol.20.3.213

Текст научной статьи К проблеме установления источников питания обломочного материала палеорек

Проблема восстановления древней речной сети является одной из наиболее актуальных при геоморфологических и палеогеографических исследованиях. Особое внимание этим исследованиям уделяется геологами при прогнозировании россыпей.

Применительно к территории западного склона Урала важными в теоретическом и практическом отношениях являются исследования по восстановлению речной сети пермского времени. В позднепермскую эпоху происходил интенсивный размыв уральского горного сооружения. Реки текли с востока на запад и переносили обломочный материал разрушающихся горных и предгорных массивов. Восстановление этой речной сети имеет принципиальное значение, поскольку кайнозойские реки, вмещающие на данной территории россыпи золота, платины и алмазов, нередко наследуют речные долины пермского возраста.

Исследованиями позднепермской речной сети занимались многие ученые. По данным

Т.В. Макаровой (1959), основной источник обломочного материала в долинах позднепермских рек располагался на юго-востоке и наиболее вероятным из них представляется массив Кара-Тау как наиболее высокий в рельефе. Аналогичная ориентировка основной речной артерии этой эпохи на западном склоне Урала указывалась и в работе Н.И. Чернышева (1976) на основе результатов интерпретации геофизической информации и текстуры песчаных литофаций.

Б.С. Луневым (2013) отмечено, что сформировавшиеся в данный период верхнепермские конгломераты являлись результатом сноса речными потоками крупнообломочного материала с Уральского горного сооружения. В результате сформировались линейно ориентированные аккумулятивные формы, сложенные обломками устойчивых к процессам выветривания пород (кремней, яшм, кварцитов и др.).

Долины позднепермских рек в настоящее время являются зоной аккумуляции крупнообломочного материала, который используется как высококачественное песчано-

гравийное сырьё. Песчано-гравийные месторождения позднепермского возраста широко распространены вдоль Урала и отличаются высоким качеством сырья (повышенной долей галечных фракций, хорошей сортировкой по крупности, механической прочностью обломков), доступностью для использования в связи с приуроченностью к возвышенным участкам современного рельефа, нахождением в экономически освоенной части территории Прикамья и т.д.

Одной из частных, но не менее важных, проблем является установление источников питания обломочного материала позднепермских рек. Во-первых, она позволяет при палеогеографическом анализе восстановить ориентировку речных палеодолин. Во-вторых, опосредованно могут быть уточнены особенности палеотектонического строения территории Предуралья. В-третьих, появляется возможность оценить уровень эрозионного среза горных сооружений Урала в процессе их денудации.

Одним их наиболее популярных методов восстановления источников питания обломочного материала палеорек является детальное изучение его вещественного состава (петрографии галечных обломков, минерального состава песчаного заполнителя и др.).

На Западном Урале в этом отношении исследователи обратили внимание на приуроченность к границе пермского периода отчетливо выраженного минералогического рубежа, который проявляется в смене минеральной ассоциации тяжелой фракции на хромшпинелидовую. Так, многими исследователями (Мизенс, 1980, 1997; Чувашов и др., 1990) отмечено, что хромшпинелиды становятся основными компонентами тяжелой фракции нижнепермских пород (обычно 40–60% в Прикамье и до 90% в южных районах Приуралья). Хромшпинелидовая ассоциация характерна для нижнепермских отложений бассейнов рек Косьвы, Усьвы и Чусовой, биотит-хромшпинелидовая – в бассейне рек Сылвы, Бисерти и Барды, эпидот-хромшпинелидовая – в бассейне р. Уфы. Примечательно, что на территории Уфимского амфитеатра данный минералогический рубеж зафиксирован уже в среднем карбоне (Осовецкий, 2004).

Формирование этого минералогического рубежа является результатом постепенного снижения уровня эрозионного среза уральского горного сооружения, который достиг верхней границы уральских хромитоносных пород. Конкретными первоисточниками зерен хромшпинелидов в аллювии речной сети пермского возраста на западном склоне Урала предположительно являются хромитовые массивы Южного Урала (Савельев и др., 2008) и Сарановский хромитовый комплекс. По усредненным данным, их химический состав достаточно близкий. В пересчеты на миналы преобладают три компонента: фер-рохромит (свыше 40%), шпинель (22–28%) и пикрохромит (19–22%). В подчиненном количестве (менее 10%) присутствует магнетит. Между южноуральскими и Сарановски-ми хромшпинелидами отмечено только заметное различие по второстепенным примесным элементам и соответствующим ми-налам. Так, в Сарановских хромшпинелидах существенно больше ульвошпинели (в среднем 1,5% против 0,1% для таковых Южного Урала) и якобсита (соответственно 1,0% и 0,3%). Кроме того, в их составе присутствует герцинит, которого практически нет в южноуральских хромшпинелидах (Ибламинов и др., 2019; Осовецкий, 2021). При этом даже малораспространенные миналы (нихром, цинкхромит, ганит) могут иметь важное генетическое значение (Силаев и др., 2008).

В данной статье авторами с применением микрозондового анализа выполнено изучение химического состава зерен хромшпине-лидов из песчаных и гравийно-галечных отложений южных районов Приуралья ранне-и среднепермского возраста. Целью исследования является установление первоисточников питания обломочного материала. Выбор именно хромшпинелидов в разнообразном минеральном комплексе тяжелой фракции пермских пород дополнительно обусловлен следующими соображениями.

Важными преимуществами этой подгруппы тяжелых минералов при решении палеогеографических задач являются присутствие нескольких первоисточников на Урале, механическая устойчивость к агентам транс- портировки и сложный химический состав, который позволяет в перерасчете получить большое разнообразие миналов. Это способствует более надежной идентификации источника питания обломочного материала и позволяет учесть эволюционный тренд по изменению соотношения миналов по мере удаления от источника питания.

Объекты и методика исследований

Выполнено опробование песчаных отложений в карьере Куеда-Ключики, обнажении у д. Касимово и Александровского песчаногравийного месторождения на территории южной части Пермского края (рис. 1).

Заброшенный карьер Куеда-Ключики находится на юге Пермского края в Куедин-ском районе в 1,4 км северо-восточнее поселка Куеда и 1,2 км западнее дер. Ключики. Общая протяженность косослоистых песчаников в основании разреза с востока на запад составляет 600 м. В разрезе снизу вверх выделены 4 слоя. Наибольшее распространение имеют песчаники желтовато-серые с редкими маломощными линзами конгломератов со слабо окатанными гальками местных пород – мергелей, известняков (Путеводитель…, 1991). Обнажение у д. Касимово представляет собой выходы зеленовато-серых медистых песчаников.

На объектах Куеда-Ключики и Касимово были отобраны точечные литологические пробы из песчаников и прослоев конгломератов. Исходная масса литологической навески варьировала от 150 до 223 г. Методика обработки проб состояла в предварительной дезинтеграции песчаников и конгломератов, отмучивании глинистой фракции и выделении в бромоформе из алеврито-песчаной фракции тяжелых минералов. Тяжелая фракция была рассеяна на классы, из фракции 0,25–0,1 мм были отобраны представительные выборки зерен хромшпинелидов.

Пробы на Александровском месторождении отбирались из базальной грубообломочной части разреза. После отделения грубообломочной части выполнен гранулометрический анализ песчаного материала. Фракция частиц размером 0,25–0,1 мм разделена в бромоформе. Из тяжелой фракции этого класса были отобраны представительные выборки зерен хромшпинелидов размером 0,25–0,2 мм.

В морфологическом отношении большинство зерен хромшпинелидов представлено хорошо образованными октаэдрическими кристаллами или слегка окатанными октаэд-роидами, реже – их осколками. Грани обычно гладкие, ровные с сильным полуметаллическим блеском.

Рис. 1. Схема расположения объектов исследования: 1 – Куеда-Ключики, 2 – Касимово, 3 – Александровский карьер. Месторождения хромовых руд: 4 – Сарановское, 5 – Орловское (массив Крака)

Хромшпинелиды были помещены на шайбу и напылены углеродом для исследования на сканирующем электронном микроскопе JSM 6390 LV (фирма Jeol, Япония). Микрозондовый анализ определялся в центральной части каждого зерна с применением энергодисперсионной приставки INCA Energy 450 (фирма Oxford Instruments, Вели- кобритания). Режим работы микроскопа: рабочее расстояние 12 мм, рабочее напряжение 20 кВ, сила тока 10 мА. Всего определен химический состав 93 зерен хромшпинелидов.

Минальный состав зерен хромшпинели-дов был определен расчетным способом с разделением двух- и трехвалентных катионов железа, исходя из теоретического стехиометрического соотношения.

Результаты исследований

Химический состав. Химический состав зерен хромшпинелидов в каждом из трех объектов приведен в табл. 1–3. Общей особенностью химического состава хромшпине-лидов является преобладание оксидов хрома, алюминия, железа и магния при подчиненном присутствии оксидов марганца, титана, цинка и никеля. Вариации в соотношении основных компонентов весьма существенные. Среди элементов-примесей присутствие марганца и цинка характерно для всех исследованных индивидов, в то время как титан и никель во многих зернах микрозондо-вым анализом не фиксируются.

Минальный состав . Основным результатом исследований является вывод о большом разнообразии минального состава зерен хромшпинелидов. Принимая во внимание существенное преобладание в составе хром-шпинелидов одного или двух примерно равных по количеству миналов, среди них выделены следующие группы:

-

1) феррохромитовые,

-

2) шпинелевые,

-

3) пикрохромитовые,

-

4) якобситовые,

-

5) магнетитовые,

-

6) феррохромит-шпинелевые.

Таблица 1. Химический состав зерен хромшпинелидов объекта «Куеда–Ключики», мас. %

|

Номер зерна |

Cr 2 O 3 |

Al 2 O 3 |

FeO* |

MgO |

MnO |

TiO 2 |

ZnO |

NiO |

|

1 |

58,48 |

10,70 |

16,70 |

8,05 |

0,49 |

0,12 |

0,72 |

0 |

|

2 |

56,32 |

11,42 |

25,73 |

4,99 |

0,31 |

0,65 |

0,58 |

0 |

|

3 |

56,15 |

10,86 |

23,15 |

3,43 |

1,56 |

0,39 |

0,85 |

0 |

|

4 |

54,49 |

14,19 |

25,14 |

3,99 |

0,41 |

0 |

0,70 |

0,08 |

|

5 |

53,50 |

17,50 |

16,10 |

7,74 |

1,40 |

0,14 |

1,12 |

0 |

|

6 |

53,20 |

16,04 |

19,20 |

6,67 |

1,56 |

0,19 |

2,95 |

0 |

|

7 |

52,56 |

16,03 |

21,17 |

6,13 |

0,37 |

0,15 |

0,46 |

0,06 |

|

8 |

52,42 |

16,34 |

14,62 |

15,49 |

0,19 |

0,34 |

0,47 |

0,13 |

|

9 |

52,13 |

16,88 |

21,15 |

8,51 |

0,29 |

0,49 |

0,55 |

0 |

|

10 |

51,57 |

8,94 |

34,32 |

3,24 |

0,39 |

0,66 |

0,74 |

0,13 |

|

11 |

49,86 |

13,89 |

27,60 |

7,04 |

0,52 |

0,19 |

0,80 |

0,10 |

|

12 |

49,11 |

10,57 |

28,19 |

10,56 |

0,36 |

0,55 |

0,57 |

0,09 |

|

13 |

48,18 |

7,80 |

35.44 |

6,46 |

0,71 |

0,79 |

0,48 |

0,13 |

|

14 |

47,77 |

17,52 |

28,56 |

4,48 |

0,58 |

0,33 |

0,77 |

0 |

|

15 |

47,07 |

12,99 |

30,14 |

7,80 |

0,51 |

0,62 |

0,80 |

0,07 |

|

16 |

43,16 |

11,14 |

39,42 |

3,90 |

0,57 |

0,82 |

0,99 |

0 |

|

17 |

42,83 |

21,02 |

23,17 |

11,32 |

0,23 |

0,71 |

0,53 |

0 |

|

18 |

42,65 |

30,36 |

15,98 |

9,90 |

0,29 |

0,23 |

0,59 |

0 |

|

19 |

42,20 |

24,30 |

19,10 |

9,40 |

0,23 |

0,12 |

0,36 |

0,13 |

|

20 |

40,93 |

19,48 |

24,64 |

3,60 |

10,21 |

0,13 |

0,79 |

0,23 |

|

21 |

39,30 |

23,29 |

28,85 |

7,35 |

0,42 |

0,31 |

0,34 |

0,15 |

|

22 |

39,23 |

21,29 |

30,78 |

7,28 |

0,36 |

0,45 |

0,55 |

0,07 |

|

23 |

38,00 |

27,26 |

22,68 |

8,90 |

1,91 |

0,40 |

0,78 |

0,08 |

|

24 |

37,92 |

16,64 |

41,73 |

2,04 |

0,49 |

0,71 |

0,48 |

0 |

|

25 |

36,10 |

31,15 |

14,91 |

12,45 |

0,20 |

0,35 |

0,63 |

0,06 |

|

26 |

35,40 |

15,75 |

40,17 |

6,93 |

0,45 |

0,60 |

0,54 |

0,16 |

|

27 |

34,86 |

9,95 |

42,63 |

3,91 |

4,64 |

1,50 |

2,37 |

0,14 |

|

28 |

32,08 |

27,24 |

31,22 |

6,97 |

0,87 |

0,60 |

0,83 |

0,19 |

|

29 |

32,06 |

35,01 |

11,19 |

13,56 |

0,09 |

0 |

0,63 |

0,08 |

Таблица 2. Химический состав зерен хромшпинелидов объекта «Касимово», мас.%

|

Номер зерна |

Cr 2 O 3 |

Al 2 O 3 |

FeO* |

MgO |

MnO |

TiO 2 |

ZnO |

NiO |

|

1 |

58,17 |

15,26 |

18,43 |

5,48 |

1,40 |

0,19 |

0,92 |

0,15 |

|

2 |

56,03 |

17,77 |

16,59 |

7,56 |

1,47 |

0 |

0,50 |

0,09 |

|

3 |

55,71 |

15,56 |

16,82 |

10,08 |

1,06 |

0 |

0,67 |

0,09 |

|

4 |

55,15 |

13,08 |

20,59 |

10,03 |

0,44 |

0 |

0,64 |

0,07 |

|

5 |

54,16 |

20,18 |

16,27 |

7,51 |

1,03 |

0,17 |

0,68 |

0 |

|

6 |

54,04 |

17,11 |

19,18 |

8,32 |

0,45 |

0 |

0,90 |

0 |

|

7 |

53,19 |

18,65 |

18,33 |

7,65 |

0,65 |

0,10 |

1,43 |

0 |

|

8 |

52,90 |

15,06 |

22,54 |

5,54 |

0,95 |

0 |

0,91 |

0,10 |

|

9 |

52,78 |

16,75 |

17,87 |

8,35 |

0,79 |

0,24 |

1,10 |

0,11 |

|

10 |

52,14 |

20,77 |

18,46 |

6,00 |

1,49 |

0,11 |

1,04 |

0 |

|

11 |

50,09 |

18,08 |

20,74 |

6,92 |

0,66 |

0,13 |

1,37 |

0 |

|

12 |

49,84 |

12,99 |

28,21 |

7,82 |

0,39 |

0,14 |

0,61 |

0 |

|

13 |

49,77 |

21,14 |

16,07 |

12,43 |

0,23 |

0 |

0,35 |

0 |

|

14 |

49,01 |

22,41 |

12,31 |

10,05 |

0,55 |

0,09 |

0,59 |

0 |

|

15 |

48,13 |

21,61 |

16,66 |

11,49 |

0,33 |

0,06 |

0,64 |

0,08 |

|

16 |

47,65 |

22,62 |

14,96 |

13,49 |

0,60 |

0,15 |

0,53 |

0 |

|

17 |

47,24 |

24,13 |

17,06 |

10,49 |

0,33 |

0 |

0,75 |

0 |

|

18 |

47,22 |

21,03 |

23,37 |

7,35 |

0,33 |

0,12 |

0,59 |

0 |

|

19 |

47,09 |

23,47 |

15,26 |

13,31 |

0,36 |

0 |

0,51 |

0 |

|

20 |

47,03 |

11,62 |

33,87 |

1,79 |

2,03 |

0,66 |

3,00 |

0 |

|

21 |

46,60 |

21,58 |

19,45 |

10,98 |

0,33 |

0,27 |

0,65 |

0,12 |

|

22 |

44,84 |

17,61 |

28,27 |

8,13 |

0,49 |

0,10 |

0,56 |

0 |

|

23 |

42,80 |

27,40 |

16,44 |

12,01 |

0,46 |

0,07 |

0,82 |

0 |

|

24 |

42,51 |

18,98 |

26,43 |

10,83 |

0,34 |

0,30 |

0,61 |

0 |

|

25 |

41,87 |

25,62 |

19,93 |

11,41 |

0,24 |

0,06 |

0,87 |

0 |

|

26 |

40,74 |

14,85 |

34,20 |

8,51 |

0,43 |

0,81 |

0,35 |

0,12 |

|

27 |

39,65 |

28,90 |

16,43 |

13,94 |

0,36 |

0,07 |

0,59 |

0,07 |

|

28 |

38,98 |

21,08 |

29,91 |

8,82 |

0,37 |

0,14 |

0,63 |

0,07 |

|

29 |

37,12 |

33,16 |

12,33 |

16,58 |

0,23 |

0,16 |

0,42 |

0 |

|

30 |

35,79 |

36,93 |

14,31 |

11,60 |

0,23 |

0,18 |

0,87 |

0,11 |

|

31 |

33,12 |

38,81 |

11,67 |

15,51 |

0,15 |

0 |

0,60 |

0,15 |

|

32 |

32,09 |

30,80 |

24,21 |

10,75 |

0,41 |

0,96 |

0,69 |

0,10 |

|

33 |

31,25 |

35,00 |

8,41 |

13,44 |

10,47 |

0,27 |

0,85 |

0,30 |

Сравнение минального состава хромшпи-нелидов исследованных объектов в первом приближении показывает их существенное сходство. Оно выражается в существенном преобладании феррохромитового минала (почти во всех объектах выше 50%). Вторым по распространенности является минальный состав с примерно равными долями (порядка 40%) феррохромитового и шпинелевого. Менее распространены хромшпинелиды с преобладанием шпинелевого минала (табл. 4). Это позволяет сделать вывод о том, что основной источник питания у них, вероятно, единый. По всем данным, таким источником является хромитовый массив Апшак- ской площади Южного Урала (Савельев, 2008). В частности, по средним данным, преобладающим миналом в хромшпинелидах этого массива является феррохромит, примерно в равных количествах присутствуют шпинель и пикрохромит, заметно присутствие магнетитового минала. Обнаружен также и якобситовый минал (Осовецкий, 2021).

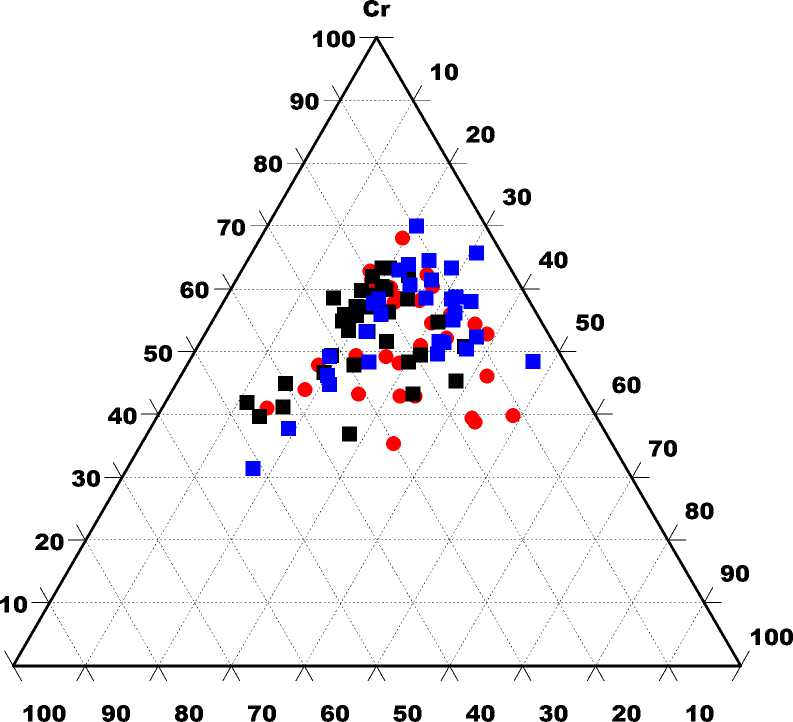

О близости химического состава хром-шпинелидов исследованных объектов свидетельствует также расположение фигуративных точек на треугольной диаграмме Al-Cr-Fe, где они образуют практически единое поле с незначительным отклонением отдельных анализов зерен хромшпинелидов, харак- теризующихся повышенной глиноземисто-стью и низкой хромистостью, либо повышенной железистостью (рис. 2).

Куединский объект наиболее близко расположен к источнику питания. Это подтверждается наибольшим разнообразием в соотношении компонентов и наличием хром-шпинелидов с преобладанием пикрохроми-тового, якобситового и магнетитового мина-лов, которые в двух других объектах вообще не обнаружены.

С удалением от Куединского объекта происходит преобразование минального состава хромшпинелидов по нескольким причинам. Одной из них может оказаться влия- ние дополнительного источника питания, которым, вероятнее всего, является Саранов-ский массив, размываемый притоками главного водотока. В частности, в хромшпинели-дах Сарановского массива существенно больше шпинелевого минала (Ибламинов и др., 2018), что и прослеживается на Касимовском объекте. Александровский объект наиболее удален от основного источника питания и соответственно для него характерна наиболее высокая степень сортировки хромшпинелидов по минальному составу (67% зерен с преобладанием феррохромито-вого минала).

Таблица 3. Химический состав зерен хромшпинелидов объекта «Александровский», мас. %

|

Номер зерна |

Cr 2 O 3 |

Al 2 O 3 |

FeO* |

MgO |

MnO |

TiO 2 |

ZnO |

NiO |

|

1 |

63,66 |

3,33 |

29,85 |

1,38 |

0,73 |

0,27 |

0,78 |

0 |

|

2 |

62,12 |

8,53 |

18,10 |

8,69 |

0,51 |

0,07 |

0,54 |

0,06 |

|

3 |

59,05 |

9,72 |

22,74 |

7,39 |

0,28 |

0,24 |

0,43 |

0,15 |

|

4 |

58,22 |

7,60 |

26,21 |

6,95 |

0,37 |

0,10 |

0,55 |

0 |

|

5 |

56,72 |

12,30 |

19,80 |

7,95 |

0,59 |

0 |

0,53 |

0 |

|

6 |

56,54 |

10,89 |

24,61 |

6,82 |

0,52 |

0 |

0,63 |

0 |

|

7 |

56,16 |

13,88 |

19,13 |

9,62 |

0,49 |

0,06 |

0,55 |

0,11 |

|

8 |

55,39 |

9,29 |

29,79 |

3,81 |

0,68 |

0,15 |

0,76 |

0,14 |

|

9 |

55,30 |

9,99 |

29,32 |

3,36 |

0,66 |

0,15 |

1,13 |

0,09 |

|

10 |

55,06 |

7,74 |

32,31 |

3,31 |

0,44 |

0,25 |

0,82 |

0,07 |

|

11 |

54,70 |

13,71 |

21,90 |

6,96 |

0,72 |

0,13 |

0,77 |

0 |

|

12 |

53,19 |

10,65 |

30,83 |

3,81 |

0,51 |

0,38 |

0,59 |

0,05 |

|

13 |

52,29 |

12,44 |

24,50 |

9,77 |

0,28 |

0,25 |

0,33 |

0,14 |

|

14 |

51,50 |

11,27 |

30,90 |

4,66 |

0,62 |

0 |

0,92 |

0,13 |

|

15 |

51,22 |

19,25 |

18,44 |

8,00 |

0,63 |

0 |

0,77 |

0 |

|

16 |

50,96 |

18,07 |

18,25 |

11,64 |

0,32 |

0,09 |

0,58 |

0,09 |

|

17 |

49,02 |

18,93 |

19,80 |

10,93 |

0,38 |

0,45 |

0,40 |

0,08 |

|

18 |

47,70 |

13,97 |

30,97 |

5,84 |

0,66 |

0,18 |

0,68 |

0 |

|

19 |

47,60 |

11,89 |

35,03 |

4,01 |

0,52 |

0,24 |

0,61 |

0,09 |

|

20 |

47,39 |

14,40 |

29,98 |

7,01 |

0,45 |

0,12 |

0,64 |

0 |

|

21 |

46,73 |

21,76 |

19,23 |

11,11 |

0,35 |

0,04 |

0,77 |

0 |

|

22 |

46,68 |

4,17 |

45,40 |

1,17 |

1,12 |

0,55 |

0,79 |

0,12 |

|

23 |

46,67 |

9,17 |

33,41 |

2,75 |

6,44 |

0,46 |

0,72 |

0,37 |

|

24 |

46,21 |

21,75 |

19,01 |

12,19 |

0,34 |

0 |

0,50 |

0 |

|

25 |

45,95 |

15,67 |

30,88 |

6,10 |

0,51 |

0,25 |

0,57 |

0,05 |

|

26 |

42,16 |

23,65 |

21,57 |

11,38 |

0,51 |

0,21 |

0,52 |

0 |

|

27 |

42,03 |

27,37 |

16,10 |

13,46 |

0,29 |

0 |

0,65 |

0,10 |

|

28 |

39,31 |

28,71 |

17,04 |

13,75 |

0,19 |

0,51 |

0,37 |

0,13 |

|

29 |

38,43 |

29,28 |

18,07 |

13,36 |

0,31 |

0 |

0,42 |

0,13 |

|

30 |

31,50 |

36,23 |

15,79 |

15,66 |

0,21 |

0 |

0,61 |

0 |

|

31 |

25,78 |

42,21 |

14,10 |

17,04 |

0,13 |

0,03 |

0,48 |

0,23 |

Таблица 4. Средний минальный состав хромшпинелидов по объектам, %

|

Преобладающий минал |

Объект |

||

|

Куеда – Ключики |

Касимово |

Александровский |

|

|

Феррохромит |

56 |

49 |

67 |

|

Шпинель |

7 |

19 |

10 |

|

Пикрохромит |

7 |

- |

- |

|

Якобсит |

3 |

- |

- |

|

Магнетит |

3 |

- |

- |

|

Феррохромит+шпинель |

24 |

32 |

23 |

|

Всего |

100 |

100 |

100 |

Fi ■ 2 ■ 3

Al

Fe

Рис. 2. Диаграмма Al–Cr–Fe3+ хромшпинелидов объектов исследования: 1 – Куеда-Ключики, 2 – Касимово, 3 – Александровский

Для более детального анализа могут быть привлечены также данные по второстепенным миналам, которые появляются только в некоторых зернах хромшпинелидов. В частности, повышенная доля (до 7,0%) ганитово-го (ZnAl 2 O 4 ) минала отмечена в нескольких зернах хромшпинелида Куединского и Касимовского объектов. Присутствие герцини-тового (FeAl 2 O 4 ) минала в количестве до

22% характерно для хромшпинелидов Куе-динского объекта. Ульвошпинелевый минал (Fe 2 TiO 4 ) характерен также только для Куе-динского объекта.

Заключение

-

1. Проведенное исследование является первым опытом применения методики с ана-

- лизом минального состава хромшпинелидов при восстановлении древней речной сети на западном склоне Урала. Полученные результаты подтверждают ранее имеющиеся сведения о речной сети позднепермской эпохи, но открывают новые возможности для ее детализации.

-

2. Восстановление древней речной сети в данном районе является важным направлением работ по прогнозированию россыпей золота и платиноидов в палеодолинах рек. Причиной является унаследование пермской речной сети долинами рек палеогенового, неогенового и четвертичного времени.

-

3. Продолжение аналогичных работ применительно к другим отрезкам геологического времени представляет особый интерес, в частности при прогнозировании россыпей алмазов.

Список литературы К проблеме установления источников питания обломочного материала палеорек

- Ибламинов Р.Г., Осовецкий Б.М., Пузик А.Ю. Поперечная зональность и скрытая расслоенность рудного тела Главного Сарановского месторождения, Западный Урал, Россия // Вестник Пермского университета. Геология. Т. 18, № 3. 2019. С.237-252. EDN: LAWFGJ

- Лунев Б.С. Аллювий Прикамья. Вестник Пермского университета. Геология. № 8. 2013. С.79-95.

- Макарова Т.В. Пермские отложения центральных областей Русской платформы. Л.: Гос-топтехиздат, 1957. 123 с.

- Мизенс Г.А. Петрография и минералогия нижнепермских песчаников западного склона Среднего Урала. Свердловск, 1980. 58 с.

- Мизенс Г.А. Верхнепалеозойский флиш Западного Урала. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 1997. 229 с.