К проблеме выделения балтских элементов женском уборе «мартыновского» типа

Автор: Родинкова В.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Конференция памяти В.В. Седова (Москва, 2014 г.)

Статья в выпуске: 240, 2015 года.

Бесплатный доступ

На основе анализа материалов днепровских раннесредневековых кладов I группы в статье сделан вывод, что прямое влияние балтских традиций на женский убор раннеславянского населения Поднепровья было незначительным. Впечатление о большом количестве заимствований создают предметы однихи тех же массовых категорий (подвески, пронизки, цепочки и др.), составляющие основу костюмного комплекса и в Поднепровье, и в Прибалтике, и известные в обоих регионах не только в раннесредневековое, но и в предшествующее время.Таким образом, близость «мартыновского» женского убора балтскому как на уровне отдельных элементов, так и на уровне общей структуры обусловлена не прямыми контактами населения указанных регионов, синхронными формированию вещевого набора днепровских кладов, а наличием у рассматриваемых костюмных комплексов общей основы, развитие которой шло на разных территориях сходными путями

Раннее средневековье, женский убор, днепровские раннесредневековые клады i группы (типа мартыновского), славяне, балты, культурныесвязи

Короткий адрес: https://sciup.org/14328226

IDR: 14328226

Текст научной статьи К проблеме выделения балтских элементов женском уборе «мартыновского» типа

Проблему балто-славянских связей можно без преувеличения считать одной из ключевых в отечественной исторической науке. Важное место она занимала в исследованиях В. В. Седова, который благодаря энциклопедичности своих знаний мог с равной степенью глубины и фундированности рассматривать различные ее аспекты – лингвистические, археологические, антропологические и др. В настоящее время в ряд концепций, выдвинутых В. В. Седовым, внесены коррективы, представления о многих явлениях и процессах, привлекавших его внимание, расширились, но интерес к славянскому этногенезу и роли в нем балтов по-прежнему велик. Наиболее продуктивным сегодня кажется изучение отдельных сторон «балто-славянской проблемы» на том или ином частном материале и синтез полученных результатов.

Такой частный случай – комплекс женских украшений и предметов убора круга «древностей антов» I группы, наиболее полно представленный в кладах типа Мартыновского. Он существовал в Среднем Поднепровье и на Днепровском

Левобережье с конца VI – начала VII в. до середины – третьей четверти VII в.1 С одной стороны, несомненна его связь с восточнославянскими колочинской и пеньковской культурами на позднем этапе их существования (список находок на памятниках указанных культур см.: Родинкова , 1996). С другой стороны, неоднократно отмечалась гетерогенность «мартыновского» вещевого набора, в том числе присутствие в нем балтских элементов ( Приходнюк , 1994. С. 72; Щеглова , 1999. С. 309; Родинкова , 2008. С. 281, 284). Рассмотрим основания, на которых базируется этот тезис.

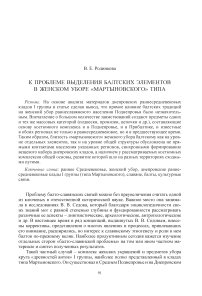

Весьма многочисленная и разнообразная категория украшений, входящих в женский раннесредневековый убор Поднепровья, – браслеты. Среди них есть образцы с цельнометаллическими сильно расширенными гранеными концами, имеющими в сечении вид правильных шести- или восьмиугольников. Это орнаментированные окружностями, точками, насечками вдоль ребер серебряные образцы из Мартыновского2 (1 экз.), Козиевского / Новоодесского (1 экз.), Блажковского (1 экз.) кладов и латунный – из Великобудковского (рис. 1, 1–4 ). Комплекс из Блажков в типологическом отношении является переходным между кладами I и II групп ( Гавритухин, Щеглова , 1996. С. 54, 55). Находки из Великих Будков, несомненно, следует учитывать при характеристике материальной культуры раннесредневекового населения Поднепровья, хотя сам клад к кругу «древностей антов» мы не относим ( Горюнова, Родинкова , 1999. С. 188, 189).

Браслеты с расширенными гранеными концами, как неорнаментированные, так и украшенные насечками, точками, кружками, являются одним из характерных элементов балтского традиционного костюма. При этом вне Прибалтики они, в отличие от браслетов с расширенными круглыми в сечении концами, с которыми их в большинстве случаев не разделяют, встречаются редко, отражая, очевидно, локальную специфику убора местных племен. В массовом количестве такие изделия известны в Литве и Латвии, найдены также в Эстонии и Финляндии. Многие из них серебряные (рис. 1, 5 – 8 ) ( Vaitkunskienė , 1981. 46 pav.; Stankus , 1984. 6 pav.; Kazakevicius , 1993. P. 181. 102 pav., 15, 16 ; 109, 13 ; Urtāns , 1977. 45 att., 7, 10–12 ; Ciglis , 2001. P. 50. Fig. 1; Шмидехельм , 1955. Рис. 30, 5 ; Kivikoski , 1973.

Ѕ. 69. Taf. 50, 459 ; и др.). По данным прибалтийских исследователей, подобные изделия широко бытуют в V–VI вв. ( Kazakevicius , 1993. P. 118, 119, 181), возможно, доживая иногда до конца VII в. ( Ciglis , 2001. P. 50). Очевидно, экземпляры из Мартыновского, Козиевского / Новоодесского, Великобудковского, Блажков-ского кладов имеют непосредственно балтийское происхождение, в Поднепровье они – импорты. Три из четырех находок сломаны, то есть на последнем этапе своего существования по прямому назначению (как украшения) они уже не использовались. Вероятно, этим объясняется и некоторое их запаздывание по сравнению с основной массой таких вещей в Балтии.

Еще одна разновидность днепровских браслетов – изделия с цельнометаллическими расширенными концами, на которых наличествуют слабо проработанные грани и сглаженные ребра. Все известные находки не орнаментированы. Таковы серебряные образцы из Мартыновского (3 экз.) (рис. 1, 9 ) и «медные» – из Колосковского (2 экз.) комплексов. Фрагмент браслета с подграненым концом имеется в кладе из Шевченково3. Возможно, попытки получить грани имели место при изготовлении сохранившегося фрагментарно серебряного экземпляра из Великобудковского клада4 и пары латунных – из Куриловского, которые имеют в сечении подчетырехугольную форму и сглаженные углы. Не исключено, однако, что в последних трех случаях таким образом визуально фиксируются следы ковки. Рассматриваемые украшения появляются в составе «мартыновского» вещевого набора, но продолжают существовать и после того, как он выходит из употребления. Так, серия (9 экз.) массивных серебряных браслетов с нечеткими гранями на более или менее расширенных концах зафиксирована в Ха-ривском кладе5 (рис. 1, 10 ). Еще один серебряный экземпляр и обломок одного «медного» (типа III-А по классификации О. М. Приходнюка) известны среди случайных находок с Пастырского городища. Раннесредневековый период жизни на данном памятнике в основном совпадает со временем бытования в Под-непровье «древностей антов» II группы.

Полные аналогии описанным украшениям мне неизвестны. О. М. Приход-нюк и В. М. Хардаев включили харивские находки в группу вещей, «истоки которых прослеживаются в Прибалтике» ( Приходнюк, Хардаев , 1998. С. 256). Возможно, такие браслеты, действительно, представляют собой попытку воспроизведения образцов с четкими гранями на концах, широко распространенных в балтской среде. Не исключено, что данную линию развития продолжают и серебряные изделия с полыми расширенными многогранными концами (рис. 1, 11 ), выделенные О. М. Приходнюком в тип I-Б пастырских браслетов

( Приходнюк , 2005. С. 45). Они известны в кладах II группы из Харивки (1 экз.), Зайцева (2 экз.), Самгородка (1 экз.), Уланка (1 экз.), с Пастырского городища 1949 г. (2 экз.), а также как случайные находки из Киева (2 экз.), с Пастырского (15 экз.) и из Среднего Поднепровья (3 экз.). На Пастырском городище найдены и инструменты для изготовления подобных вещей ( Приходнюк , 1994. С. 66, 67. Рис. 5, 4 ). Считается, что мода на полые украшения, в том числе браслеты, как и техника их изготовления, пришли в бассейн Днепра из дунайских провинций Византии (Там же. С. 70, 71, 75; Щеглова , 2012. С. 203; и др.), но в Подунавье полые браслеты имеют, как правило, круглые в сечении концы. Грани на днепровских находках могли появиться вследствие синтеза дунайских и прибалтийских ремесленных традиций.

Браслеты с расширенными цельнометаллическими гранеными концами из кладов типа Мартыновского традиционно сопоставляются с изготовленными преимущественно из серебра экземплярами с городища Зимно, на котором фиксируются следы их производства ( Аулiх , 1972. С. 67–69, 77. Табл. XIII, 1, 3, 4, 7, 11, 12 ), тремя серебряными изделиями из Крылосского клада ( Кропоткин , 1971. С. 66. Табл. 1, 2, 4, 7 ) и бронзовым образцом с поселения Ски-бинцы ( Хавлюк , 1963. С. 320, 321. Рис. 14, 9 ). Представляется, что форма и характер орнаментации перечисленных находок позволяют их также связывать с балтской культурной средой. Материалы зимновского городища, кажется, свидетельствуют, что местное население могло заимствовать не только сами вещи, но и технику их изготовления. У браслета с о. Мытковский один конец многогранный, второй – подквадратный в сечении; вероятно, здесь имело место достаточно грубое подражание традиционной для прибалтийских украшений форме. Наконец, опосредованно балтское влияние в Поднепровье отражает, по-видимому, и один из бронзовых браслетов Менского клада. Он имеет утолщенные граненые концы, но орнамент, состоящий из параллельных и пересекающихся врезных линий, сильно отличает его от описанных выше образцов.

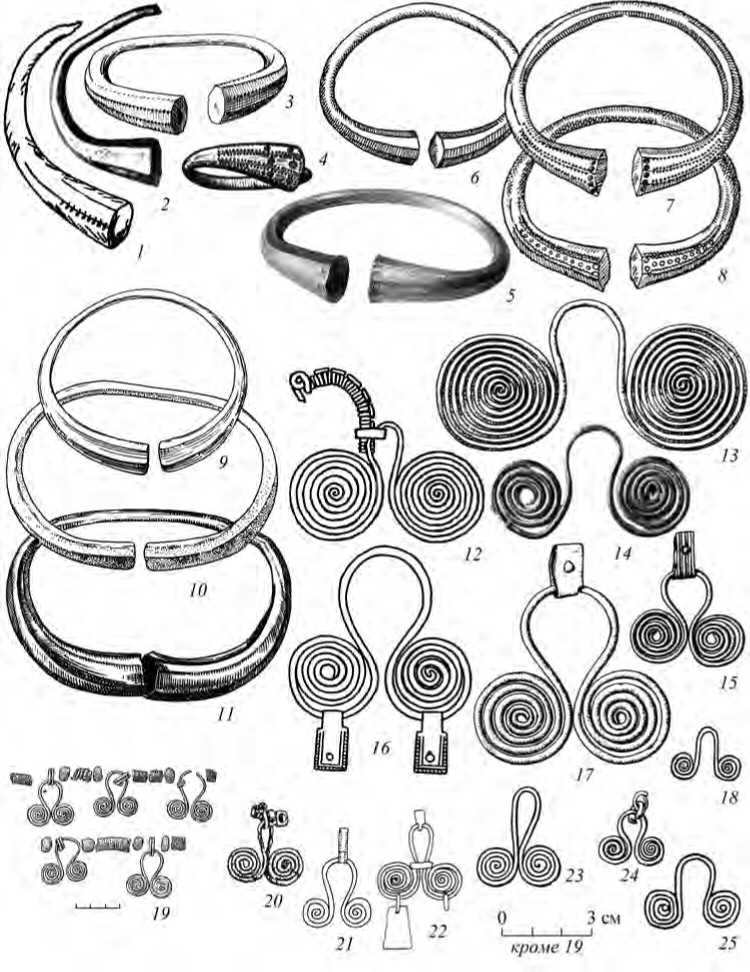

Судя по сохранившимся изображениям, в состав клада из Козиевки / Новой Одессы входил еще один артефакт, который можно рассматривать в контексте прямых балто-днепровских связей. Это петлеобразный фрагмент проволочного изделия с закрученным в спираль концом, с которым соединена цепочка из «рубчатых» пластинчатых звеньев (рис. 2, 3). Среди «древностей антов» данная вещь уникальна. По форме ей близки некоторые типы подвесок (рис. 2, 4, 5) и фигурных соединительных звеньев цепей (рис. 2, 13), а в функциональном отношении – ажурные проволочные распределители, посредством которых в основном крепились к нагрудным булавкам или шейным пластинам-держателям многочисленные цепочки, хотя они могли соединять и другие детали украшений (рис. 2, 7–12, 14, 15). Такие изделия весьма характерны для убора населения юго-восточной Прибалтики6, в частности, латгальского и земгальского (Люцинский могильник, 1893. Табл. I, 5, 11; IV, 1, 5 и сл.; Ciglis, 2007. Kat. 712, 831, 873 и сл.; Vaskeviciūtė, 2004. 64 pav., 2, 3; 67, 3; Griciuvienė et al., 2005. Kat. 238, 273, 478; Bitner-Wróblewska et al., 2005. Tab. I, 1, 2; XIV, 57, 58, 62, 65, 78, 80; XXI, 4–6; Bliujenė, 1999. 73 pav.; 74, 1; 81, 1; 85; Butrimas, 2009. 35; 73; 84; 96; 100 pav.; и др.). Известны они и в других частях Балтийского региона (Кулаков, 1990. С. 188, 189, 193. Рис. 28, 41, 2; Jakobson, 2009. Ѕ. 40, 45, 57, 91. Taf. 13, i; 48, g; 70, l; 192, 32; 216, h; Kivikoski, 1973. Ѕ. 70. Abb. 469). Типологически развитые экземпляры существуют до середины II тыс., возникновение же их имеющиеся в распоряжении исследователей данные позволяют относить к VII–VIII вв. Интересно, что цепедержатель из Козиевки / Новой Одессы, как и три из четырех найденных в Поднепровье браслетов с гранеными концами, сломан.

Присутствие его в комплексе востока Днепровского Левобережья симптоматично, поскольку именно для этого региона характерен локальный вариант «мартыновского» женского убора, отличительная черта которого – цепочки, служившие частью сложных нагрудных украшений. Большинство их состоит из восьмерковидных звеньев, к которым прикреплены подвески, чаще всего трапециевидные и колокольчики. На таком фоне выделяются образцы из Козиев-ского / Новоодесского клада (5 фр.), звенья которых изготовлены из скрученной в полтора-три оборота бронзовой проволоки, и экземпляр из погребения в Мохначе, составленный из свернутых в кольцо бронзовых пластинок с рифленой поверхностью, вероятно, имитирующей проволочную навивку (рис. 2, 1, 2 ). Кроме того, в кладе из Черкасской Конопельки7 представлены цепочки (4 фр.) с мелкими круглыми звеньями из толстой проволоки. Дополнительные подвески на всех перечисленных изделиях отсутствуют. Насколько можно судить, мохначский экземпляр идентичен тому, обрывок которого зафиксирован на вышеупомянутом обломке цепедержателя из Козиевки / Новой Одессы.

Эти вещи имеют прямые соответствия среди древностей балтов (рис. 2, 6, 8, 11–17), у которых устойчивая традиция использования цепочек, как и их проволочных распределителей (см. выше), существовала с римского времени до середины II тыс. н. э. Особенно показательны сложные многочастные композиции из цепочек для костюма латгалов и земгалов; в зоне расселения финнских племен они встречаются реже (Люцинский могильник, 1893. Табл. IV; V; VIII, 15, 16; Мугуревич, 1962. Рис. 1; Ciglis, 2007. Kat. 505, 712, 725 и сл.; Griciuvienė et al., 2005. Kat. 72, 93, 101 и сл.; Vaitkunskienė, 1981. III; VI; XXXIX; XLIII; XLIV pav.; Tautavicius, 1984. 13 pav., 1, 2; 14, 1, 2; 23; Volkaitė-Kulikauskienė, 1997. 68; 71; 72 pav. и сл.; Bliujenė, 1999. 69 pav., 2; 72; 73; 74, 2 и сл.; Butrimas, 2009. 17–21 pav. и сл.; Jakobson, 2009. Ѕ. 52, 60. Taf. 56, e, f; 77, f; 216, a–d, g, h, l; Jaanits et al., 1982. Joon. 155, 3; 195, 3; 204, 11; 250, 4–6; Kivikoski, 1973. Abb. 469–471). В основе всего многообразия подобных украшений лежат достаточно стандартные изделия, состоящие из круглых звеньев, которые могут быть литыми, изготовленными из пластин или свернутой в один или несколько оборотов проволоки. Для балтского убора традиционно использование цепочек как самостоятельного декоративного элемента, а не основы для крепления подвесок, которые на них сравнительно редки. Учитывая это, нельзя исключать, что фрагменты цепей из Козиевки / Новой Одессы были изготовлены прибалтийскими мастерами и в клад попали вместе с другими вещами того же происхождения – обломками браслета и цепедержателя. Экземпляр из мохначского погребения соединен с пальчатыми фибулами при помощи известных на других «антских» цепочках удлиненных восьмерковидных звеньев. Косвенно это свидетельствует, что данная находка представляет собой местное подражание характерной балт-ской форме украшений, но также возможно, что чужеродная вещь была искусно «встроена» в женский убор «мартыновского» типа.

В кладе из Козиевки / Новой Одессы встречены вещи еще одной редкой для «древностей антов» категории – подвески-лунницы8. Они представлены изделиями двух типов – литыми (3 экз.) (рис. 2, 18 ) и вырезанными из тонкой металлической пластины (6 экз.) (рис. 2, 19, 20 ). Как показало специальное исследование ( Родинкова , 2003), одним из центров распространения литых лунниц в раннем Средневековье была юго-восточная Прибалтика, где они активно использовались со второй половины VII – VIII в. в основном как подвески-цепедержате-ли к булавкам (рис. 2, 17 ). Козиевские / Новоодесские экземпляры не находят среди прибалтийских полных соответствий, но особенности морфологии и способ изготовления позволяют, кажется, рассматривать их в связи именно с этим культурным кругом. Вероятно, здесь следует говорить не столько о прямом заимствовании, сколько о сходных направлениях эволюции восходящих к общим прототипам украшений ( Родинкова , 2003. С. 10, 11). Вырезанным из пластины образцам, особенно фрагментированной луннице, выполненной качественнее других (рис. 2, 19 ), типологически и функционально наиболее близок экземпляр из культурного слоя третьей четверти I тыс. н. э. Банцеровского городища (рис. 2, 21 ) ( Митрофанов , 1967. С. 261. Рис. 2, 9 ). Для решения вопроса о генетической связи этих представленных единичными находками украшений данных пока недостаточно, но какие-то контакты населения Среднего и Верхнего Поднепровья они, несомненно, фиксируют.

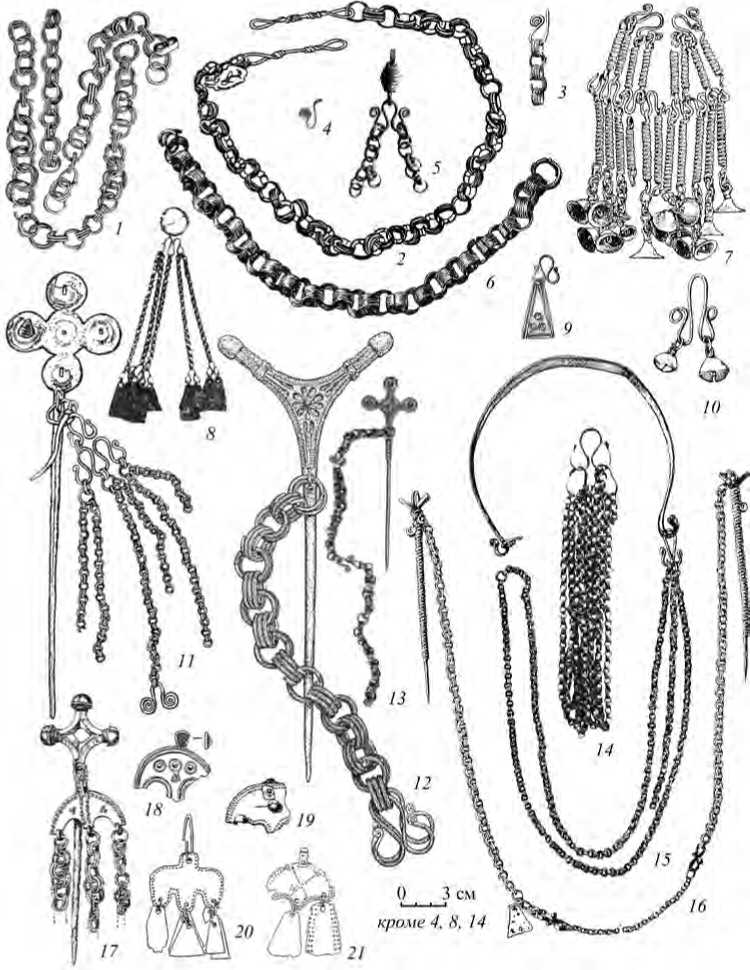

Специфическим элементом женского костюма круга «древностей антов» I группы являются височные кольца двух типов. Первый тип представлен круглыми изделиями из проволоки, один конец которой свернут в плоскую спираль и загнут внутрь кольца, другой может быть слегка утолщен. Крупные, диаметром 12–14 см, экземпляры (рис. 3, 1 – 3 ) встречены в кладах из Малого Ржавца (6 экз.), Мартыновки (8 экз.), Суджи 1947 г. (3 экз.), Трубчевска (4 экз.), Гапоново (2 экз.), Куриловки (2 экз.), Черкасской Конопельки (8 экз.), Шевченково (6 экз.). Изделия среднего размера, диаметром 6–9 см (рис. 3, 4 ), происходят из комплексов в Козиевке / Новой Одессе (14 экз.), Судже-Замостье (9 экз.) и Мохначе (6 экз.). И крупные, и средние односпиральные кольца известны в Поднепровье также в качестве единичных находок. Маленькие, диаметром 2–6 см, украшения

(рис. 3, 5, 6 ) зафиксированы в кладе из Козиевки / Новой Одессы (2 экз.), а кроме того, на памятниках Днепровского Надпорожья ( Родинкова , 1996. С. 160–162. Кат. 48, 49, 51, 54, 63. Рис. 104, 4 ). Значительная часть изделий большого диаметра изготовлена из серебра, все средние и маленькие – из сплавов на основе меди.

Спираль – популярный орнаментальный элемент, широко распространенный в пространстве и времени. Однако, несмотря на это и на кажущуюся простоту формы, близкие аналоги односпиральным височным кольцам из кладов типа Мартыновского за пределами Поднепровья известны только в восточнолитовских курганных и грунтовых могильниках (рис. 3, 7, 9 ), на что уже обращали внимание исследователи ( Таутавичус , 1959. С. 131. Рис. 1; Tautavicius , 1996. Psl. 161, 162, 361. 62 pav. 1, 3 ; Volkaite-Kulikauskiene , 1997. 11 pav., 1 ; Щеглова , 1999. С. 299). Впечатление об их типологическом родстве усиливает наличие у ряда днепровских и литовских образцов такого «нефункционального» элемента, как обмотка из тонкой металлической полосы возле спирали. При этом находки из Прибалтики, как правило, меньше «антских» (по размерам они соответствуют изделиям среднего диаметра из комплексов Днепровского Левобережья), характеризуются меньшим количеством оборотов спирали и утонченным свободным концом. Литовские исследователи датируют их концом IV – V в. ( Tautavicius , 1996. Psl. 161, 162, 361; Volkaite-Kulikauskiene , 1997. Psl. 130). Принимая эту датировку, следует согласиться с наличием между рассматриваемыми группами украшений хронологической лакуны, по крайней мере, в столетие. Тем не менее выраженное морфологическое сходство свидетельствует в пользу существования между ними связи, характер которой пока неясен.

Височные кольца второго типа, как и первого, изготовлены из бронзовой или серебряной проволоки, имеют диаметр 13–15,5 см и обладают несомкнутыми слегка утолщенными концами (рис. 3, 17 – 19 )9. Они встречены в кладах из Козиевки / Новой Одессы (2 экз.), Суджи 1947 г. (6 экз.), Трубчевска (4 экз.), Гапоново (не менее 10 экз.), Черкасской Конопельки (2 экз.). У некоторых гапо-новских экземпляров концы орнаментированы прочеканенными зигзагообразными линиями. Во всех случаях круглые образцы зафиксированы в комплексах с односпиральными.

Рассматриваемые вещи вписываются в широкий круг кольцевидных височных украшений, распространенных в лесной зоне Восточной Европы и в балт-ской, и в финно-угорской среде (рис. 3, 8, 15, 16 ). Однако по наличию утолщенных концов они могут быть сопоставлены лишь с относительно небольшой группой изделий, происходящих с городища Демидовка и еще нескольких памятников тушемлинской культуры (рис. 3, 10 – 14 ), что уже отмечалось в литературе ( Шмидт , 2003. С. 80, 81, 136, 137. Табл. 21, 22). Вероятно, к этому массиву относится и фрагментированная находка с позднедьяковского городища Луковня ( Розенфельдт , 1982. С. 13. Рис. 1, 9 ). Височные кольца в Верхнем

Рис. 1. Предметы женского убора из днепровских кладов и аналогии

1 – Великие Будки; 2, 9, 13 – Мартыновка; 3 – Блажки; 4 – Козиевка / Новая Одесса; 5, 7, 8 – Пашушвис (Pašušvys); 6 – Кайренеляй (Kairėnėliai); 10 – Харивка; 11 – Зайцев; 12 – Циби-лиум; 14 – Колосково; 15, 17 – Суджа; 16 – Гапоново; 18 – о. Кизлевый; 19 – Заречье; 20 – Бай-тай (Baitai); 21 – Тумяны (Tumiany, бывш. Daumen); 22 – Келяры (Kielary, бывш. Kellaren); 23 – Отмичи; 24 – Селище; 25 – Ходосовка

Поднепровье и Подвинье изготовлены из серебра и сплавов на основе меди, как и среднеднепровские, но размерами уступают последним. В Демидовке клады, состоящие из серебряных экземпляров, очевидно, отмечают гибель городища в огне; найдены такие украшения и в слое пожара в Близнаках ( Шмидт , 2003. С. 80, 136). Локализация их на ограниченной территории, а не по всему ареалу культуры косвенно может указывать на то, что в тушемлинской среде они инородны. На карте памятники, где найдены круглопроволочные височные кольца с расширенными концами, располагаются вдоль условной линии, ориентированной в меридиональном направлении, возможно, маркируя водный путь от верхнего течения Западной Двины через Верхний Днепр, Подесенье и Посеймье к верховьям Ворсклы.

Изделия, происходящие с тушемлинских памятников и из кладов «древностей антов», достаточно схожи, чтобы рассматривать их в одном типологическом ряду, но вопрос о степени их близости, как и о том, в какую сторону был направлен вектор влияний, появилась ли новая форма украшений на памятниках Смоленского Поднепровья и Подвинья с юга или наоборот, остается открытым. Неясно и хронологическое соотношение этих вещей. Если допустить, что разрушение верхнеднепровских городищ происходит примерно в одно время, и гибель Демидовки, в частности, синхронна гибели Никодимово, можно предположить, что круглопроволочные височные кольца в ареале тушемлин-ской культуры бытуют чуть позже, чем в ареале кладов типа Мартыновского (о верхней дате Никодимовского городища см.: Обломский , Родинкова , 2014. С. 383, 385. Прим. 1). Более уверенно подойти к решению данной проблемы можно после разработки дробной хронологии тушемлинской, колочинской и пеньковской культур.

Двуспиральные подвески, встречающиеся в комплексах типа Мартыновского, принадлежат к представительной категории украшений, существовавшей в весьма широких территориальных и хронологических рамках: в ряде регионов Европы такие изделия известны с эпохи бронзы. Подвески днепровских кладов, обладающие значительными размерами, относятся к двум типам. Образцы вытянутых пропорций, у которых высота центральной петли между сомкнутыми спиралями больше половины диаметра спирали (рис. 1, 15 – 17 ), встречены в Козиевке / Новой Одессе (2 экз.), Судже в 1947 г. (12 экз.), Гапоново (10 экз.), Шевченково (6 экз.). Экземпляры укороченных пропорций, у которых спирали не сомкнуты, а высота петли меньше или равна половине диаметра спирали (рис. 1, 13, 14 ), представлены в Мартыновке (4 экз.) и Колосково (5(?) экз.). Большая часть перечисленных вещей выполнена из серебряной проволоки. Кроме того, в Надпорожье известны маленькие бронзовые изделия (рис. 1, 18 ), которые составляют, вероятно, самостоятельный тип раннесредневековых двуспиральных подвесок Поднепровья ( Бодянский , 1960. С. 276. Рис. 1, 3, 4, 10 ).

1 – по: Горюнова, Родинкова , 1999; 2–4, 9–11, 13–15, 17 – по: Корзухина , 1996; 5 – по: Volkaitė-Kulikauskienė , 1997; 6 – по: Stankus , 1984; 7, 8 – по: Vaitkunskienė , 1981; 12 – по: Воронов , 1994; 18 – по: Бодянский , 1960; 19 – по: Белоцерковская , 2014; 20 – по: Banytė , 1999; 21, 22 – по: Jakobson , 2009; 23 – по: Розенфельдт , 1982; 24 – по: Савчук , 1969; 25 – по: Абашина , 1999

Рис. 2. Предметы женского убора из днепровских кладов и аналогии

-

1, 3, 18–20 – Козиевка / Новая Одесса; 2 – Мохнач; 4, 5 – Тумяны (Tumiany, бывш. Daumen); 6, 16 – Звиргзденес Кивть (Zvirgzdenes Kivti); 7 – Наутрену Смилтайне (Nautrēnu Ѕmiltaine); 8, 14 – Люцин (Ludza); 9 – Шпоги (Špogi); 10, 15 – Виляка (Viļaka, бывш. Marien-haus); 11 – Пришманчяй I (Prišmančiai I); 12 – Негарба (Negarba); 13 – Яунпибалгас Езербри-ци (Jaunpiebalgas Ezerbrici); 17 – Пожере (Požerė); 21 – Банцеровщина

Посвятивший рассматриваемым украшениям отдельную работу А. А. Его-рейченко считает прототипами днепровских находки из ряда абхазских могильников (рис. 1, 12 ) ( Егорейченко , 1991. С. 178), датируемые концом III – серединой V в. ( Воронов , 1994. С. 181). И. О. Гавритухин, не отрицая такую возможность, предлагает принять во внимание «лесное» направление связей и указывает образцам «мартыновского» круга аналогии в Мазурском Поозерье (рис. 1, 21, 22 ) ( Гавритухин , Щеглова , 1996. С. 49, 50. Рис. 58, л, м ), вероятно, синхронные периоду накопления днепровских кладов I группы. Развивая эту идею, отметим, что большинство мазурских, как и днепровских, изделий серебряные ( Кулаков , 1990. Рис. 10, 2 ; 15, 1 ; 18, 2 и сл.; Jakobson , 2009. Ѕ. 54, 64, 70, 71, 78, 84, 86, 87. Taf. 62, e ; 97, 124 ; 113, h ; 116, a ; 147, g ; 167, d ; 173, b ; 178, e.1 ). О близости позиций, занимаемых ими в костюме, свидетельствует, кроме прочего, наличие у некоторых экземпляров на спиралях дополнительных подвесок или предусмотренная возможность для их прикрепления (ср. рис. 1, 16 и 1, 22 ). Двуспиральные подвески, в том числе с вытянутой петлей, и их фрагменты найдены на нескольких позднедьяковских городищах (рис. 1, 23 ) ( Розенфельдт , 1982. С. 31. Рис. 5, 23, 24 ). Среди литовских и, реже, латвийских древностей такие изделия в качестве элементов головных или нагрудных украшений известны в римское и раннесредневековое время (рис. 1, 20 ; 2, 11 ) (Люцинский могильник, 1893. Табл. I, 1 ; Корзухина , 1978. Табл. 30, 1 ; Volkaitė-Kulikauskienė , 1997. Psl. 130. 14; 15 pav.; Bliujenė , 1999. 85 pav., 1 ; Banyte , 1999. 2 pav., 2 ; Vaskeviciūtė , 2004. 65 pav., 8 ; Urtāns , 1977. 45 att., 13 ). Вообще же исследователи отмечают, что спираль – один из основных декоративных элементов, используемых в прикладном искусстве народов Прибалтики еще со второй половины I тыс. до н. э. ( Volkaitė-Kulikauskienė , 1997. Psl. 130. 9 pav.).

Интересно, что подвески из кладов типа Мартыновского имеют типологические и технологические параллели в западной части лесной зоны Восточной Европы, в ареале балтских культур. Восточнее подобные украшения встречены только в погребении 195 рязано-окского могильника Заречье, датируемом серединой V в. (рис. 1, 19 ) ( Белоцерковская , 2014. С. 96–98). При этом И. В. Белоцерковская подчеркивает их инородность в местной среде, считая зареченское ожерелье прототипом раннесредневековых днепровских; она склонна объяснять его появление в Поочье контактами рязано-окских финнов с носителями киевской культуры на поздних этапах ее существования, а через них, возможно, и с населением Балтийского региона (Там же. С. 100–102).

Двуспиральные подвески, известные на территории Поднепровья в римское время, связанные с памятниками зарубинецкой, позднезарубинецкой и киевской культур (рис. 1, 24, 25 ) ( Егорейченко , 1991. С. 176, там литература; Абашина , 1999. С. 9, 10, 17. Рис. 2, 12 ), составляют еще один блок аналогий интересующим нас раннесредневековым украшениям. Считается, что они были заимствованы зарубинецкими племенами у населения Прибалтики ( Егорейченко , 1991. С. 176).

-

1, 3, 18–21 – по: Корзухина , 1996; 2 – по: Аксенов, Бабенко , 1998; 4, 5 – по: Jakobson , 2009; 6 – по: Мугуревич , 1962; 7 – по: Ciglis , 2001; 8, 14 – по: Люцинский могильник, 1893; 9, 10, 15 – по: Bitner-Wróblewska et al. , 2005; 11, 12 – по: Bliujenė , 1999; 13 – по: Ciglis , 2007; 16 – по: Butrimas , 2009; 17 – по: Tautavicius , 1984

Рис. 3. Предметы женского убора из днепровских кладов и аналогии

-

1 – Мартыновка; 2, 18, 19 – Суджа; 3 – Малый Ржавец; 4, 5, 21 – Козиевка / Новая Одесса; 6 – о. Кизлевый; 7 – Дусетос (Dusetos); 8, 9 – Восточная Литва; 10–12, 14 – Демидовка; 13 – Близнаки; 15, 16 – Сарское городище; 17, 20 – Гапоново; 22 – Мохнач; 23 – Суджа-Замостье; 24 – Жукин; 25 – Мощино

1–5, 18, 19, 21 – по: Корзухина , 1996; 6 – по: Бодянский , 1960; 7 – по: Таутавичус , 1959; 8, 9 – по: Volkaitė-Kulikauskienė , 1997; 10–14 – по: Шмидт , 2003; 15, 16 – по: Леонтьев , 1996; 17, 20 – по: Обломский , 1996; 22 – по: Аксенов, Бабенко , 1998; 23 – рис. С. А. Смеричинской; 24, 25 – по: Родинкова , 2007

Имея небольшие размеры, они, действительно, сближаются по этому признаку не столько с образцами из «антских» кладов (среди которых известен лишь один относительно некрупный экземпляр в Судже и два маленьких – в Надпорожье), сколько с изделиями балтского круга. Однако удлиненные пропорции и высокая соединительная петля между спиралями характерны для вещей всех трех указанных групп.

Таким образом, морфологические особенности большинства предметов, кажется, позволяют связывать двуспиральные подвески круга «древностей антов» в целом с балтской культурной средой. При этом данных, свидетельствующих о прямом заимствовании, нет, скорее, речь может идти о близости прототипов. Не исключено, что раннесредневековые украшения сформировались в По-днепровье на основе местных образцов; они были отнесены к «субстратной» группе изделий «мартыновского» убора ( Родинкова , 2008. С. 281), а отсутствие переходных звеньев между ними и экземплярами римского времени объясняется недостаточным количеством накопленного материала и характером поздней киевской и ранней колочинской и пеньковской культур, бедных металлическими находками ( Гавритухин, Щеглова , 1996. С. 49, 50). В то же время такие черты, как несомкнутые спирали и низкая соединяющая их петля у подвесок из Мартыновского и Колосковского кладов, могли появиться в результате воспроизведения обладающих аналогичными признаками абхазских украшений, хотя временной разрыв между ними усиливает гипотетичность этого предположения.

В контексте «лесных» влияний на формирование вещевого набора «древностей антов» I группы рассматриваются также трапециевидные подвески и спиральные и трубчатые пронизки (Там же. С. 47, 48). В отличие от двуспиральных подвесок, они широко используются в костюме носителей как балтских, так и финских традиций. Известны такие находки и среди материалов зарубинецкой, постзарубинецкой и киевской культур. Аналогична ситуация с гривнами: конструктивные и декоративные элементы изделий из комплексов «мартыновского» типа зафиксированы и на прибалтийских образцах, и на экземплярах из ареала финно-угорских культур ( Родинкова , 2008. С. 281, 284. Рис. 1, 1–33, 51 ). По-ви-димому, отмеченные параллели свидетельствуют не столько о связях конкретных групп населения, сколько об общности процессов, происходивших в лесной и лесостепной зонах Восточной Европы, которые отразились в том числе в широком хронологическом и территориальном распространении одних и тех же или близких типов украшений.

Еще одна категория предметов, заслуживающих внимания, – головные венчики. Раннесредневековые венчики Поднепровья принадлежат к группе пластинчатых изделий, выполненных из тонких полос металла (рис. 3, 20 – 22 ). Они найдены в Мартыновском, Хацковском (?), Козиевском / Новоодесском, Колос-ковском, Гапоновском, Трубчевском, Шевченковском кладах и в погребении из Мохнача. Мохначский и часть колосковских экземпляров бронзовые, остальные – серебряные.

Традиция украшения головы разнообразными диадемами, очельями и т. п. – одна из наиболее универсальных, она фиксируется на археологическом материале Восточной Европы с эпохи бронзы. Венчикам из «антских» кладов стилистически наиболее близки так называемые диадемы (иногда интерпретируемые как гривны), входящие в комплексы предметов с выемчатыми эмалями. Особенно показательны составляющие днепровскую разновидность таких изделий находки из Межигорья, Жукина, Суджи-Замостья и др., а также два экземпляра из Мощинского клада (Корзухина, 1978. С. 63, 71, 75. Кат. 1, 73, 90, там литература; Кашкин, Родинкова, 2010. С. 86. Рис. 5). Межигорские и подобные им образцы (рис. 3, 23, 24) отличаются от «мартыновских» характером оформления концов и манерой орнаментации, мощинские же (рис. 3, 25) являют собой наиболее полные их аналоги, известные на сегодняшний день вне культурно-хронологического массива «древностей антов»10. Судя по комплексу из Сухоносивки (Постав-Муки), рассматриваемые украшения могут доживать до гуннского времени, хотя основной период их бытования, как и восточноевропейских эмалей в целом, – вторая половина II – III в. (Обломский, Терпиловский, 2007. С. 120–124; Левада, 2010. С. 585, 587, 560. Рис. 3). Таким образом, хронологическая лакуна и здесь не позволяет говорить о прямой преемственности между вещами из днепровских раннесредневековых кладов и их возможными прототипами.

Кроме венчиков, среди предметов, сопутствующих украшениям с выемчатыми эмалями, находят параллели и другие изделия круга «древностей антов». Так, двуспиральные подвески известны в составе нагрудных цепей как на территории Поднепровья, так и в Балтии ( Ахмедов и др ., 2015. С. 154. Рис. 5, 6; Корзухина , 1978. С. 81. Кат. 196, 1. Табл. 30, 1 ). Элементы этих же многочастных украшений – цепочки, состоящие из маленьких круглых литых звеньев, – аналогичны найденным в кладе из Черкасской Конопельки. Известны в сочетании с вещами «эмалевого» круга подвески-лунницы, хотя и другой, нежели раннесредневековые, разновидности, спиральные пронизи, трапециевидные подвески. Специальное исследование показало, что и структура «мартыновского» женского костюмного комплекса во многом повторяет структуру убора, включавшего «варварские» эмали. В Поднепровье эта традиция прервалась с появлением черняховских племен, но в юго-восточной Прибалтике сохранилась и продолжила развиваться вплоть до позднего Средневековья ( Родинкова , 2007. С. 370, 371).

Подведем итоги. Импортные предметы, имеющие непосредственно балтское происхождение (браслеты с гранеными концами, цепедержатель, вероятно, цепочки из круглых проволочных и пластинчатых звеньев) и указывающие на прямые контакты населения двух регионов, среди «древностей антов» I группы единичны. Возможно, браслеты породили местные подражания, развитие которых продолжилось и на следующем этапе истории Поднепровья. Ряд женских украшений «мартыновского» типа (односпиральные височные кольца, двуспиральные подвески и подвески-лунницы) находит определенные соответствия среди балтских древностей, однако они не являются полными аналогами; к тому же часть прибалтийских вещей датируется более ранним, чем их днепровские параллели, временем. Изделия, вызывающие общие ассоциации с балтской средой, встречены по всему ареалу «древностей антов». Импорты, за исключением фрагмента браслета из Мартыновки, тяготеют к востоку Днепровского Левобережья; серия их представлена в кладе из Козиевки / Новой Одессы. Территории, с которых могут происходить выявленные в Поднепровье находки балтского облика, на основе имеющихся данных точной локализации не поддаются; исключение составляют односпиральные височные кольца, связанные с восточнолитовскими памятниками.

Таким образом, впечатление о большом количестве «балтизмов» в раннесредневековом женском уборе Поднепровья возникает не из-за непосредственного присутствия в нем чужеродных предметов, а из-за сходства структур вещевых наборов и стилистической близости изделий ряда массовых типов. Это может быть обусловлено наличием у «мартыновского» и балтского костюмных комплексов общих прототипов; вероятно, оба они восходят к убору, включавшему украшения с выемчатыми эмалями, который широко распространился в западной части лесной и лесостепной зон Восточной Европы в римское время. Не исключено, что элементы «эмалевого» костюма частично (в том числе в не фиксируемых археологически формах) сохранялись у днепровского населения в период доминирования черняховского вещевого комплекса и на ранних этапах развития колочинской и пеньковской культур. Вместе с тем есть основания считать, что на формирование набора женских украшений круга «древностей антов» I группы оказали влияние и собственно балтские традиции. На это указывает, например, форма «мартыновских» односпиральных височных колец, повторяющих специфичные восточнолитовские украшения. Можно предположить, что в рамках конструирования внешних признаков собственной идентичности представители складывающегося в Поднепровье нового сообщества осуществили своеобразный «импорт идей», заимствовав в балтской среде не конкретные изделия, но общий принцип построения женского убора и стилистику некоторых категорий вещей. Будучи в значительной мере переработаны и наложены на местную основу, эти заимствования, так же как восточногерманские, провинциальновизантийские и другие, внесли свой вклад в формирование своеобразного вещевого комплекса, являющегося одной из наиболее ярких черт материальной культуры населения Поднепровья до образования Киевской Руси.

Список литературы К проблеме выделения балтских элементов женском уборе «мартыновского» типа

- Абашина Н. С., 1999. Поселення середини I тис. н. е. поблизу с. Ходосiвка на Київщинi//Етнокультурнi процеси в Пiвденно-Схiднiй Европi в I тисячолiттi н. е. Київ; Львiв: РАС. С. 8-20.

- Аксенов В. С., Бабенко Л. И., 1998. Погребение VI-VII вв. н. э. у села Мохнач//РА. № 3. С. 111-122.

- Аулiх В. В., 1972. Зимнiвське городище -слов'янська пам'ятка VI-VII ст. н. е. в Захiднiй Волинi. Київ: Наукова думка. 124 с.

- Ахмедов И. Р., Обломский А. М., РАдюш О. А., 2015. Брянский клад вещей с выемчатыми эмалями (предварительная публикация)//РА. № 2. С. 146-166.

- Белоцерковская И. В., 2014. Уникальное ожерелье из рязано-окского могильника//Государственный исторический музей и отечественная археология: К 100-летию отдела археологических памятников/Ред. Д. В. Журавлев, Н. И. Шишлина. М.: ГИМ. С. 94-104. (Труды ГИМ; № 201.)

- Бодянский А. В., 1960. Археологические находки в Днепровском надпорожье//СА. № 1. С. 274-277.

- Воронов Ю. Н, 1994. Захоронения женщин с брошами в могильниках Апсилии (Абхазия)//МАИЭТ. Вып. IV/Ред.-сост. А. И. Айбабин, С. А. Плетнева. Симферополь: Таврия. С. 173-200.

- Гавритухин И. О., Щеглова О. А., 1996. Комплектность клада и реконструкция гарнитур. Группы днепровских раннесредневековых кладов//Гавритухин И. О., Обломский А. М. и др. Гапоновский клад и его культурно-исторический контекст. М.: ИА РАН. С. 47-57. (Раннеславянский мир; вып. 3.)

- Горюнова В. М., 1992. Новый клад антского времени из Среднего Поднепровья//Археологические вести. Вып. I. СПб.: ИИМК РАН. С. 126-141.

- Горюнова В. М., Родинкова В. Е., 1999. Раннеславянское поселение Великие Будки (Хутор)//Время «Че»: к 100-летию открытия черняховской культуры/Ред. М. Б. Щукин. СПб.; Кишинев; Одесса: Высшая антропологическая школа. С. 167-219. (Stratum plus; № 4/1999.)

- Егорейченко А. А., 1991. Очковидные подвески на территории СССР//СА. № 2. С. 171-181.

- Кашкин А. В., Родинкова В. Е., 2010. Памятники Суджанского региона эпохи Великого переселения народов//Верхнедонской археологический сборник. Вып. 5/Отв. ред. А. Н. Бессуднов. Липецк: ЛГПУ. С. 80-92.

- Корзухина Г. Ф., 1978. Предметы убора с выемчатыми эмалями V -первой половины VI в. н. э. в Среднем Поднепровье. Л.: Наука. 124 с. (САИ; Е1-43.)

- Корзухина Г. Ф., 1996. Клады и случайные находки вещей круга «древностей антов» в Среднем Поднепровье//МАИЭТ. Вып. V/Ред.-сост. А. И. Айбабин. Симферополь: Таврия. С. 352-435.

- Кропоткин В. В., 1971. Клад серебряных вещей VII в. из с. Крылос в Поднестровье//Acta archaeologica Carpathica.T. XII. Fasc. 1-2. S. 65-71.

- Кулаков В. И., 1990. Могильники западной части Мазурского Поозерья конца V -начала VIII вв. (по материалам раскопок 1878-1938 гг.)//Barbaricum. 1989. Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. c. 148-275.

- Левада М. Е., 2010. Сухоносивка//Terra Barbarica. Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina. T. II. Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego; Warszawa: Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica. С. 557-594.

- Люцинский могильник. СПб.: Типография Главного Управления Уделов. 49, 35 с., 15 л. ил. (МАР; № 14. Древности Северо-Западного края; т. I, вып. 2.)

- Митрофанов А. Г., 1967. Банцеровское городище//Белорусские древности: доклады к конф. по археологии Белоруссии (янв. -февр. 1968)/Ред. В. Д. Будько. Минск: Ин-т истории АН БССР. С. 243-261.

- Мугуревич Е., 1962. Находки раковин каури на территории Латвии//Latvijas PSR zinātņu Akadēmijas vēstis. № 7 (180). С. 37-52.

- Обломский А. М., 1996. Каталог предметов Гапоновского клада. Женские украшения//Гавритухин И. О., Обломский А. М. и др. Гапоновский клад и его культурно-исторический контекст. М.: ИА РАН. С. 11-14. (Раннеславянский мир; вып. 3.)

- Обломский А. М., Родинкова В. Е., 2014. Этнокультурный перелом в Поднепровье в VII в. н. э. Хронология событий//КСИА. Вып. 235. С. 381-404.

- Обломский А. М., Терпиловский Р. В., 2007. Предметы убора с выемчатыми эмалями на территории лесостепной зоны Восточной Европы (дополнение сводов Г. Ф. Корзухиной, И. К. Фролова и Е. Л. Гороховского)//Памятники киевской культуры в лесостепной зоне России (III -начало V в. н. э.). М.: ИА РАН. С. 113-141. (Раннеславянский мир; вып. 10.)

- Приходнюк О. М., 1994. Технологiя виробництва та витоки ювєлiрного стилю металевих прикрас Пастирського городища//Археологiя. № 3. С. 61-77.

- Приходнюк О. М., 2005. Пастирське городище. Київ; Чернiвцi: Зелена Буковина. 244 с.

- Приходнюк О. М., Падин В. А., Тихонов Н. Г., 1996. Трубчевский клад антского времени//Материалы I тыс. н. э. по археологии и истории Украины и Венгрии. Киев: Наукова думка. С. 79-102.

- Приходнюк О. М., Хардаев В. М., 1998. Харивский клад//Archaeoslavica. № 3. Kraków. S. 243-278.

- Родинкова В. Е., 1996. Раннесредневековые памятники Среднего Поднепровья и Днепровского Левобережья с датирующими находками//Гавритухин И. О., Обломский А. М. и др. Гапоновский клад и его культурно-исторический контекст. М.: ИА РАН. С. 155-162. (Раннеславянский мир; вып. 3.)

- Родинкова В. Е., 2003. Подвески-лунницы Козиевского клада (к постановке проблемы раннесредневековых лунниц)//КСИА. Вып. 215. С. 6-19.

- Родинкова В. Е., 2007. Система женского раннесредневекового убора Среднего Поднепровья (ретроспективный анализ)//Восточная Европа в середине I тысячелетия н. э. М.: ИА РАН. С. 358-388. (Раннеславянский мир; вып. 9.)

- Родинкова В. Е., 2008. Раннесредневековый женский убор Поднепровья: традиции и влияния//Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале/Отв. ред. А. П. Деревянко, Н. А. Макаров. Т. II. М.: ИА РАН. С. 280-285.

- Родинкова В. Е., 2010. Куриловский клад РАннесредневекового времени//РА. № 4. С. 78-87.

- Розенфельдт И. Г., 1982. Древности западной части Волго-Окского междуречья в VI-IX вв. М.: Наука. 177 с.

- Таутавичус А. З., 1959. Восточнолитовские курганы//Вопросы этнической истории народов Прибалтики: По данным археологии, этнографии и антропологии/Под ред. С. А. Таракановой, Л. Н. Терентьевой. М.: Изд-во АН СССР С. 128-153. (Труды Прибалтийской объединенной комплексной экспедиции; т. 1.)

- Хавлюк П. И., 1963. Раннеславянские поселения Семенки и Самчинцы в среднем течении Южного Буга//Славяне накануне образования Киевской Руси. М.: Изд-во АН СССР С. 320-350. (МИА; № 108.)

- Шмидехельм М. Х., 1955. Археологические памятники периода разложения родового строя на северо-востоке Эстонии. Таллин: Эстонское гос. изд-во. 271 с.

- Шмидт Е. А., 2003. Верхнее Поднепровье и Подвинье в III-VII вв. н. э. Тушемлинская культура. Смоленск: Смоленская обл. тип. 296 с.

- Щеглова О. А., 1999. Женский убор из кладов «древностей антов»: готское влияние или готское наследие?//Неславянское в славянском мире/Ред. Р А. Рабинович. СПб.; Кишинев; Одесса: Высшая антропологическая школа. С. 287-312. (Stratum plus; № 5/1999.)

- Щеглова О. А., 2012. Маленький комплекс пастырского типа из окрестностей села Уланок (Суджанский район Курской области)//Славяне Восточной Европы накануне образования Древнерусского государства: Мат-лы Междунар. конф., посвящ. 110-летию со дня рожд. И. И. Ляпушкина (1902-1968)/Сост., ред. О. А. Щеглова; науч. ред. В. М. Горюнова. СПб.: СОЛО. С. 201-205.

- Banytė R., 1999. Baitų kapinyno dviejų kapų chronologijos klausimu//Archaeologia Lituana. Vilnius: Vilniaus universiteto l-la. 1. Psl. 63-71.

- Bitner-Wróblewska A., Ciglis J., Radiņš A., 2005. Latvijas arheoloģiskās senlietas Polijas krātuvēs = Zabytki łotewskie w zbiorach Polskich. Rīga: Latvijas Nacionālais Vēstures Muzejs; Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne. 264 lpp. (Latvijas kultūrvēsturiskais mantojums ārzemju krātuvēs. Arheoloģija; № 2.) (На латыш. и пол. яз.)

- Bliujenė A., 1999. Vikingų epochos kursiu papuosalų ornamentika: (istorijos mokslo leidinys). Vilnius: Diemedis. 300 p.

- Butrimas A., 2009. Vienos papuošalų grupės istorija: smeigtukai//Baltu menas = Art of the Balts/Sudarytojas A. Butrimas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos l-la. Psl. 189-280. (На лит. и англ. яз.)

- Ciglis J., 2001. Some notes on the chronology of Latgallian and Selonian artefacts in the Middle Iron Age//Archaeologia Lituana. 2. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. P. 48-64.

- Ciglis J., 2007. Katalog//Skarby starożytnej Łotwy = Treasures of Ancient Latvia/Pod red. A. Bitner-Wróblewskiej. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne. S. 317-550. (На пол. и англ. яз.)

- Griciuvienė E., Grižas G., Buža Z, 2005. Žiemgaliai V-XIII a.//Žiemgaliai. Baltų archeologijos paroda: Katalogas. = The Semigallians. Baltic Archaeological Exibition: catalogue. Vilnius: Išleido Lietuvos nacionalinis muziejus. Psl. 23-152. (На лит. и англ. яз.)

- Jaanits L., Laul S., Ldugas V., Tonisson E., 1982. Eesti esiajalugu. Tallinn: Eesti Raamat. 462 p.

- Jakobson F., 2009. Die Brandgräberfelder von Daumen und Kellaren im Kreise Allenstein, Ostpr. Daumen und Kellaren -Tumiany i Kielary. Bd. 1/Bearbeitet und herausgegeben von A. Bitner-Wróblewska, C. von Carnap-Bornheim, J. Ciglis, V Hilberg, W. Nowakowski. Neumünster: Wachholtz Verlag, 2009. 423 S.

- Kazakevicius V., 1993. Plinkaigalio kapinynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų l-la. 220 psl. (Lietuvos archeologija; 10.)

- Kivikoski E., 1973. Die Eisenzeit Finnlands. Bildwerk und Text. Helsinki: Weilin+Göös. 150 S.

- Stankus J., 1984. Kairėnėlių plokstinis kapinynas//Lietuvos archeologija. 3. Psl. 63-79.

- Tautavicius A., 1984. Pozerės plokstinis kapinynas//Lietuvos archeologija. 3. Psl. 93-118.

- Tautavicius A, 1996. Vidurinis gelezies amžius Lietuvoje (V-IX a.). Vilnius: Lietuvos Pilys. 367 p.

- Urtāns V., 1977. Senākie depozīti Latvijā (līds 1200. g.). Rīga: Zinātne. 282 lpp.

- Vaitkunskienė L., 1981. Sidabras senovės Lietuvoje. Vilnius: Mokslas. 126 p.

- Vaskeviciūtė I., 2004. Žiemgaliai V-XII amžiuje. Vilnius: VPU l-la. 152 p.

- Volkaitė-Kulikauskienė R., 1997. Senovės lietuvių drabužiai ir jų papuosalai (I-XVI a.). Vilnius; Lietuvos istorijos instituto l-la. 155 p.