К распространению и экологии сойки Garrulus glandarius, желтоголового королька Regulus regulus, чижа Spinus spinus, бледного Turdus pallidus и пёстрого Zoothera varia дроздов в поясе низкогорий и равнин Южного Приморья

Автор: Курдюков Алексей Борисович, Волковская-Курдюкова Елена Александровна

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 812 т.21, 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140153071

IDR: 140153071

Текст статьи К распространению и экологии сойки Garrulus glandarius, желтоголового королька Regulus regulus, чижа Spinus spinus, бледного Turdus pallidus и пёстрого Zoothera varia дроздов в поясе низкогорий и равнин Южного Приморья

В условиях морских побережий, предгорий, низко- и среднегорий, а также межгорных депрессий Южного Приморья представлены практически все основные типы экосистем российского Дальнего Востока. Контрастность и своеобразие растительного покрова здесь обусловлены сочетанием нескольких типов растительности: бореальной или таёжной охотских темнохвойных и ангарских летнехвойных лесов, неморальной или дубравной маньчжурских хвойно-широколиственных лесов и фрагментов степной монголо-даурской флоры в пределах Ханкай-ско-Раздольненской лесостепи. В горах Южного Сихотэ-Алиня наиболее полно выражена структура высотной поясности. Пояс высоко- и среднегорий (от 800 до 1400 м над уровнем моря) целиком занят поясом темнохвойных белопихтово-еловых таёжных лесов с кедром корейским и берёзой каменной. В нижней части пояса среднегорий (550750 м н.у.м.) распространены таёжно-широколиственные леса борео-неморального экотона с консолидированной маньчжуро-охотской флорой (неморальных ельников, кедрово-елово-широколиственных лесов и типичных кедровников), которые представляют собой дальневосточный аналог подтайги. В поясе низкогорий (50-550 м н.у.м.) представлены уже неморальные хвойно-широколиственные леса (кедрово- и черно-пихтово-широколиственные), микротермные таёжные виды флоры им не свойственны, основу составляет маньчжурский флористический комплекс с приокеаническим распространением. В предгорьях и на равнинах лесная растительность сильно изменена длительной, не только современной, хозяйственной деятельностью. В условиях малолесной Ханкайско-Раздольненской равнины участки древостоя фрагментарны и представлены «байрачными» лесами, а также изолированными массивами или их архипелагами из широко- и мелко- лиственных пород, вклинивающимися по пересекающим равнину валам и увалам (Хорольско-Гайворонский вал, Павло-Фёдоровский горст). Искажение основных климатических параметров в горах, связанное с проявлениями температурной инверсии, влиянием экспозиции склонов, их защищённости от зимних ветров и летнего выноса холодного морского воздуха, выражается в высокой мозаичности растительного покрова и его заметных различиях даже в соседних речных бассейнах. Такая сложная организация лесных экосистем диктует крайне неравномерное распределение населяющих их птичьих популяций – обстоятельство, часто совершенно игнорируемое в прикладной орнитогео-графии.

Ряд рассмотренных в данном сообщении видов птиц широко распространены в Приморском крае, тем не менее, в имеющихся представлениях об их экологии и распределении по этой территории сохраняются очевидные пробелы. Здесь мы стремились дать более детальную характеристику особенностям их пребывания в условиях пограничных, с точки зрения экологии видов, сред: 1) изолированных лесных фрагментов Приханкайской лесостепи и 2) в борео-неморальном (таёжно-дубравном) градиенте горно-лесных ландшафтов Южного Сихотэ-Алиня и северо-восточной окраины Восточно-Маньчжурских гор. Она получена путём обобщения многих разрозненных фактов, почерпнутых из литературных источников, а также по результатам собственных исследований в Южном Приморье на протяжении гнездовых сезонов 1996-2012 годов. Учёты населения птиц проводились нами маршрутным способом без ограничения учётной полосы, пересчёт на площадь произведён по методу Р.Л.Наумова (1965). Всего за перечисленные годы в разнообразных лесах Южного Приморья совместными усилиями обоих авторов было заложено не менее 3311 км учётных маршрутов.

Сойка Garrulus glandarius на Приханкайской равнине рассматривается как редкий летующий и случайно гнездящийся вид (Глущенко и др. 2006). Отдельные особи и небольшие группы соек изредка наблюдались на Гайворонской и Лузановой сопках всё лето (Тарасов, Глущенко 1995). Единственное гнездо этого вида здесь было найдено в конце мая 1968 (1969?) года на старом заросшем карьере Гайворонской сопки (Тарасов, Глущенко 1995; Шибнев, Глущенко 2001). Наши наблюдения позволяют заключить, что сойка хотя и очень редкий, но регулярно гнездящийся вид Приханкайской равнины. В связи с дефицитом леса, её распространение здесь носит крайне неравномерный характер.

На северо-востоке Приханкайской равнины, в условиях Уссури-Сунгачинского междуречья, в 2009-2011 годах сойка ежегодно гнездилась в самом крупном лесном фрагменте Павло-Фёдоровского горста – площадью 14.2 км2, где во все эти годы наблюдалась низкая плотность населения вида, которая составила: 0.53 пар/км2 – в 2009, 0.4 – в 2010 и 0.36 пар/км2 – в 2011 году. В других, более мелких фрагментах (местные топонимы: Орлиная сопка, Авдеев, Поносов лес, Сапог, Пироги), площадью от 0.58 до 3.3 км2, за те же годы отмечена только однажды в 2009 году во фрагменте «Поносов лес» (0.74 км2), в этом году для перечисленных лесных фрагментов плотность населения сойки в среднем составила 0.3 пар/км2. На востоке Приханкайской низменности, за 7 лет наблюдений на Гайворонской сопке (лесопокрытая площадь 0.9 км2) в 2002-2004, 2008-2011 годах в разгар периода размножения сойка наблюдалась только в 2010 – 1.1 пар/км2. За 5 лет наблюдений в лесных фрагментах на береговых валах восточного побережья озера Ханка (кордон «Восточный» заповедника «Ханкайский») (1.2 км2) в 2004, 2008-2011 годах – только в 2008 году – 0.8 пар/км2. На Лузановой сопке (участок «Речной» заповедника «Ханкайский») (0.41 км2) в 2003, 2004, 2010, 2011 годах встречены только явно пролётные особи. В южной части Приханкайской низменности, в изолированном лесном фрагменте у села Новодевица (4.28 км2) в 2010 году этот вид на гнездовании обнаружен не был. Таким образом, в крупных лесных фрагментах, площадью 10-14 км2, гнездование сойки на Приханкайской равнине отмечается регулярно; в более мелких – 0.7-1.2 км2 – лишь эпизодически.

В условиях Павло-Фёдоровского горста было найдено два гнезда Garrulus glandarius (рис. 1). Одно, обнаруженное 2 октября 2010, располагалось в глубокой нише (высота, ширина, глубина ниши 30×26× 30 см), на высоте 1.5 м от основания, среди нагромождений гранитных блоков выхода пород у гребня небольшого отрога (высота места 169 м над уровнем моря и 80 м над уровнем подножья сопки). Наружные стенки гнезда были сложены из сухих веточек дуба, липы, чубушника тонколистного, лоток выстлан преимущественно тонкими корнями древесных растений, с добавлением веточек чёрной берёзы и ивы; это гнездо имело следующие размеры, см: высота гнезда 13.2, его диаметр 34.7, глубина лотка 4.9, диаметр лотка 16.2. Окружающий участок представлял собой сомкнутый лес, сформированный, в основном, Quer-cus mongolica (48% древостоя), Tilia sp. (25%), Populus davidiana (17%), Acer mono (6%), Betula dahurica (4%), возраст преобладающей части древостоя – 50-60 лет.

Второе гнездо было устроено у ствола приспевающей осины в мутовке трёх нижних живых ветвей (диаметр ствола на уровне груди ~25 см, ветвей занятой мутовки ~6, 4.5 и 2.5 см), отходящих в средней части дерева (на высоте 6.2 м). Гнездо как будто состояло из двух частей: основание и наружная часть его стенок практически целиком были сложены из сухих ветвей осины, внутреннюю и верхнюю часть стенок

Рис. 1. Гнёзда сойки в условиях Приханкайско-Сунгачинской равнины. Фото авторов.

составляли более тонкие и гибкие веточки чёрной берёзы. 24 июня 2011 в гнезде было 5 оперяющихся птенцов в возрасте 11-13 дней. Опахала маховых перьев развернулись у них примерно на ½ длины, кроющие перья на лбу и вокруг глаз были ещё в пеньках, но на темени, щеках, спине их кисточки почти совсем развернулись, глазные щели целиком прорезались, но основную часть времени птенцы держали глаза закрытыми. Гнездовое дерево размещалось в группе осин, в 6 м от опушки леса, на подножье склона, рядом с глубоко вдающейся между сопок полосой вейникового болотистого луга со спирей и крупными кочками осок.

Желтоголовый королёк Regulus regulus . Характерный обитатель оробореальных темнохвойных лесов среднегорий Приморского края. Особенности его распространения в поясе низкогорий, среди неморальных лесов, охарактеризованы ещё явно недостаточно, их выявление, в условиях подобных пограничных для этого вида сред, поможет лучше понять как пределы экологической пластичности местной популяции R. regulus , так и особенности её временнóй динамики.

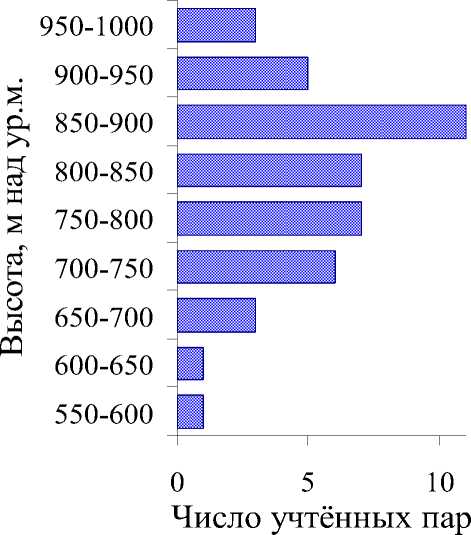

Рис. 2. Вертикальное распределение желтоголового королька на Южном Сихотэ-Алине (бассейн верхней Уссури), 2009 и 2010 гг.

Меру связи желтоголового королька с поясом оробореальных темнохвойных лесов на Южном Сихотэ-Алине можно оценить, используя данные по высотному распределению регистраций этого вида на Верхнеуссурийском стационаре ДВО РАН (рис. 2). Число регистраций королька быстро нарастает от диапазона высот 700-750 и достигает максимума в диапазоне 850-900 м н.у.м., где наиболее распространены рослые сомкнутые древостои Abies nephrolepis и Picea jezoensis возрастом 85-90 лет и 18-20 м высотой (Козин 2004). В лесах речных долин бассейна реки Правая Соколовка, несмотря на температурную инверсию и вызванное ею постоянное присутствие участков пихтово-еловых древостоев, королёк почти не наблюдался. Следует отметить, что рубеж меж- ду неморальными и бореальными растительными комплексами на стационаре близок к изогипсе 800 м н.у.м. (Шейнгауз 1978, 1979).

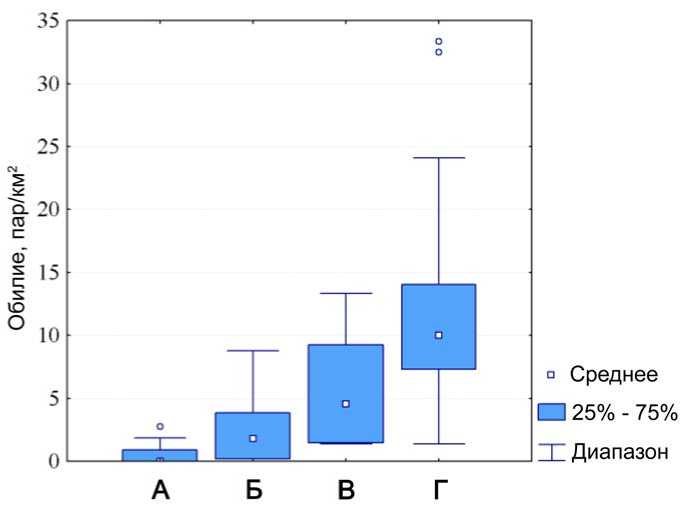

Сходную картину рисуют наблюдения над обилием R. regulus в лесах разных высотных поясов растительности (рис. 3). Характерно, что уже при переходе от пояса оробореальных пихтово-еловых лесов (8001400 м н.у.м.) к лесному поясу борео-неморального экотона – темно-хвойно-кедровых лесов (550-750 м), обилие желтоголового королька снижается в среднем на 41.8%. Затем, при переходе к поясу неморальных широколиственно-хвойных лесов низкогорий (50-500 м) – ещё дополнительно на 22.2%, а в устойчиво-производных широколиственных с хвойными «маяками» лесах – ещё на 31.5%.

Рис. 3. Обилие желтоголового королька в основных типах лесов с заметным участием хвойных пород на Южном Сихотэ-Алине.

А) Устойчиво-производные неморальные широколиственные с хвойными «маяками» (50-500 м н.у.м.);

Б) Неморальные широколиственно-хвойные (50-500 м н.у.м.);

В) Борео-неморальные темнохвойно-кедровые (550-750 м н.у.м.);

Г) Оробореальные пихтово-еловые (800-1400 м н.у.м.).

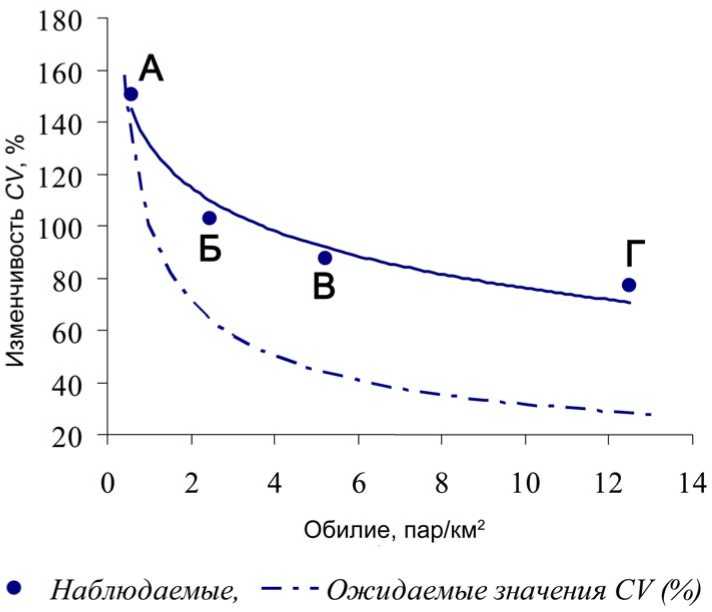

По мере снижения средней плотности гнездования желтоголового королька с сокращением удельного веса хвойных пород в расположенных ниже лесных поясах, наблюдается закономерный рост её пространственной и межгодовой изменчивости (рис. 4). Следует отметить, что в производных широколиственных с хвойными «маяками» древостоях показатель CV (%) обилия королька не отличался от ожидаемого, описываемого через распределение Пауссона: CV (%) = 100M – 0.5, где M – средняя плотность гнездования вида (по: Helle, Mönkkonen 1986), тогда как в условиях оробореальных темнохвойных и неморальных темнохвойно-кедровых лесов, при более высоком среднем обилии вида, изменчивость была заметно выше ожидаемой. Это вызвано крайне неравномерным распределением гнездящихся пар R. regulus по фонду пригодных местообитаний вида. По наблюдениям в лесах Верхнеуссурийского стационара от 850 м н.у.м. и выше, в 2009 и 2010 годах расстояние между соседними участками корольков варьировало от 70 до 2100 м, в среднем составив 630.0±614.6 м (среднее ±SD) (n = 30), CV = 97.6%.

Рис. 4. Наблюдаемая и ожидаемая изменчивость обилия желтоголового королька CV (%) в зависимости от среднего обилия в различных типах лесов (А-Г) (обозначения, как на рис. 3).

Промышленная эксплуатация лесов Южного Приморья привела к существенному снижению доли хвойных пород в древостое. По наблюдениям В.Л.Комарова (1896), до начала усиленной колонизации Уссурийского края преобладавшие леса непрерывного развития «имели своей главной основой хвойные породы, особенно же Pinus koraiensis и Abies holophylla, лиственных же пород в их составе было не более 30%». По-видимому, тогда в поясе неморальных хвойно-широколиственных лесов низкогорий R. regulus встречался более регулярно, чем теперь. Наблюдения показывают, что здесь желтоголовый королёк более обыкновенен по участкам с сомкнутым хвойным пологом такой неморальной породы, как пихта цельнолистная. Такие древостои внешне очень сходны с оробореальными ельниками, но более высокорослы (высота взрослых экземпляров хвойных 33-38 и до 48 м, размах кроны – 12-16 м). В настоящее время они сохранились главным образом на охраняемых территориях, как в заповеднике «Кедровая Падь» (в 1960-2009 годах королёк гнездился в 76.9% из 13 сезонов), Уссурийском заповеднике (в 1962-2005 – в 85.7% из 7 сезонов), на Борисовском плато (в 2004-2009 – в 60% из 5 сезонов) (Назаренко 1984; Курдюков 2006; наши данные).

Рис. 5. Желтоголовый королёк в чернопихтово-широколиственных лесах Южного Приморья обычен только в периоды миграций и зимовок. Фото авторов.

Периодически, но заметно с меньшей частотой R. regulus появляется в отдельные годы также в лесах низкогорий, пройденных неоднократными приисковыми рубками хвойных деревьев. Такие случаи редки и заслуживают специального внимания. На полуострове Муравьёва-Амурского, 40-280 м н.у.м., за 11 гнездовых сезонов в 2001-2012 годах королёк отмечен только в трёх (рис. 5). В середине мая 2009 года поющая птица встречена на участке широколиственного с хвойными «маяками» (в количестве 3.5-8.1 экз./га) леса на северном склоне Берегового хребта, с многочисленными световыми «окнами», развалами камней, большим количеством валежника, зарослей крупного подлеска и лиан. В начале июля 2010 года поющий самец королька встречен на другом участке в верховьях реки Богатая (Лянчихэ) в одном из наиболее хорошо сохранившихся участков чернопихтово-широколиственного леса (площадью 29 га) на шлейфе северного склона (в среднем 12.334.7 экз. крупных хвойных на 1 га, местами до 64-144 экз./га) и в середине июня 2012 года здесь же, в 350 м от предыдущей находки. Показатели численности R. regulus в эти годы составили 0.85 пар/км2 – в 2009 году, 0.57 – в 2010 и 0.54 – в 2012. Средняя доля участия рослых хвойных деревьев (8.4 экз./га) в данном районе составляет 8.1% от той, что характерна для ненарушенных чернопихтово-широколиственных лесов (92.8-112 экз./га). В пройденных рубками чернопихтово-широко-лиственных лесах в бассейне реки Большая Кипарисовка (левобережье Раздольной, Надеждинский район), 60-300 м н.у.м., за 5 гнездовых сезонов в 1996-2010 годах королёк наблюдался только в одном. В середине мая 2009 года в самых дальних участках леса в верхнем бассейне этой малой реки отмечено два поющих самца – 1.7 пар/км2. Они придерживались участков леса по хребтам горных отрогов с более высоким участием рослого хвойного древостоя (9.7-22 экз./га).

В окрестностях Уссурийского заповедника, бассейн реки Каменуш-ки, 110-380 м н.у.м., в заметно расстроенных рубками чернопихто-во-широколиственных насаждениях (21 экз. рослых хвойных на 1 га) в 2005 году отмечены три пары R. regulus – 1.9 пары на 1 км2. Здесь корольки встречались по участкам с сохранившимися отдельно (открыто) стоящими старыми хвойными деревьями (Курдюков 2006). В широколиственно-кедровых лесах с Picea jezoensis , Abies nephrolepis и A. holo-phylla в верховьях реки Шкотовка (село Новая Москва, Шкотовский район), 270-690 м н.у.м., несмотря на довольно значительную примесь в составе насаждений хвойного древостоя (45-105 экз./га), в 2001 году желтоголовый королёк не отмечен.

Всего в заметно изменённых подневольно-выборочными рубками устойчиво-производных широколиственных с хвойными «маяками» лесах R. regulus отмечен в 25% из 20 выборок для мест или сезонов. В широколиственных насаждениях речных пойм и горных склонов без заметной примеси хвойных в условиях Южного Приморья желтоголовый королёк в гнездовое время нигде не наблюдался.

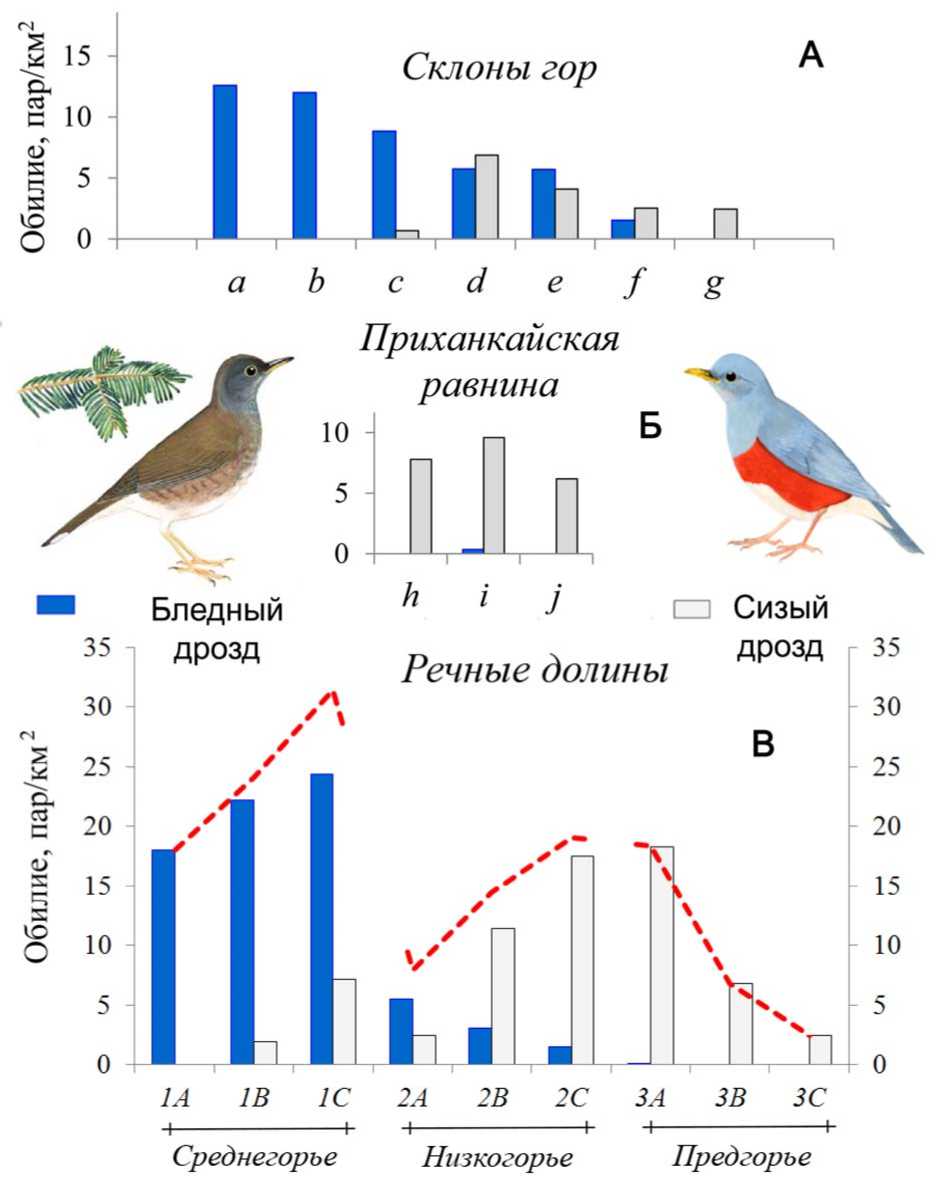

Бледный дрозд Turdus pallidus . В условиях Уссурийского края популяция бледного дрозда чётко приурочена к сплошным массивам лесов горных склонов и верхних участков долин, с высокой долей участия в их составе хвойного древостоя. Как правило, на территории обитания этого вида на открытые и нелесные участки приходится не более 5-30% площади. В противоположность сизому дрозду Turdus hortulorum , другому массовому виду рода, наиболее многочисленному как раз в условиях фрагментарных и галерейных лесонасаждений (до 30-80% площади составляют открытые участки), популяция T. pallidus в раздробленных и лишённых хвойной составляющей лесах быстро сходит на нет (рис. 6).

На Приханкайской равнине, которая отличается крайней малолес-ностью (участки древостоя занимают не более 4% площади), бледный дрозд до сих пор рассматривался как малочисленный пролётный вид. Нам удалось строго доказать гнездование здесь бледного дрозда в

Рис. 6. Распределение популяций бледного Turdus pallidus и сизого T. hortulorum дроздов в основных типах лесных местообитаний Южного Приморья в 1998-2012 гг.

Обозначения: А) Горные склоны: a – елово-пихтовые леса; b – кедрово-еловые леса; c – неморальные хвойно-широколиственные леса; d – широколиственные с хвойными леса; e – полидоминантные широколиственные леса; f – дубовые леса; g – комплекс «антропогенной саванны»;

Б) Приханкайская равнина: h – галерейные леса; i – крупные изолированные лесные фрагменты; j – мелкие изолированные лесные фрагменты;

С) Речные долины: Среднегорье 1A – верховья; 1B – среднее течение; 1C – нижние участки;

Низкогорья 2A – верховья; 2B – среднее течение; 2C – нижнее течение; Предгорье;

3A – галерейные леса; 3B – перелески в долинах; 3C – ленты ивняков среди лугов.

Иллюстрации авторов.

наиболее крупных изолированных лесных фрагментах: этот вид был обнаружен в 2009-2011 годах на северо-востоке Приханкайской низменности в участках леса Павло-Фёдоровского горста (Уссури-Сунга-чинское междуречье) – сопка Орлиная (лесопокрытая площадь 3.3 км2) и район высоты 228.6 м урочища «Белая речка» (14.2 км2). На Орлиной сопке в 2010 и 2011 годах одна пара занимала один и тот же участок леса: 31 мая – 1 июня 2010 наблюдали сильно беспокоившуюся на гнездовом участке пару бледных дроздов, а 21 июня 2011 – нераспав-шийся выводок из 5 недавно покинувших гнездо короткохвостых слётков этого вида на попечении родителей. В крупном лесном фрагменте в урочище «Белая речка» в 2009-2011 годах отдельные пары наблюдались на четырёх разных участках на расстоянии 0.7, 0.93, 1.2 и 1.9 км друг от друга. Так, 3 июня 2009 найдено строящееся гнездо T. pallidus в основании боковой ветви жердины дуба (с диаметром ствола на уровне гнезда 12 см) на высоте 6 м от земли. Дрозды только приступили к формированию стенок гнезда, намотав в несколько слоёв сухих плетей марены Rubia chinensis и уложив немного растительной ветоши в основании, но их земляной обмазки ещё не начинали. На следующий год, 2 июня 2010 на другом участке леса встречена пара сильно беспокоившихся бледных дроздов и на третьем – поющий самец, а 25 июня 2011 – на четвёртом участке наблюдался выводок хорошо летающих молодых с почти отросшими рулевыми перьями.

Во всех случаях находки бледных дроздов были приурочены к внутренним участкам лесных массивов, на расстоянии 0.39-1.58 км от опушки. В двух из них это были покатые склоны горных хребтов практически без подлеска, поросшие в одном случае чистым порослевым дубняком (диаметром стволов 10-12 см), в другом – более разновозрастным древостоем дуба Quercus mongolica (93% состава, диаметром 422, в среднем 10.4 см) с сосной могильной Pinus densiflora (6.8%, диаметром 5-22, в среднем 16.5 см) и берёзой Betula davurica (0.2%). В трёх других – пологие участки у подножья склонов, наиболее продуктивные, с древостоем богатым по составу ( Tilia sp. – 39.7%, Quercus mongolica – 27.2%, Ulmus propinqua – 10.3%, Betula davurica – 7.4%, Acer mono – 6.9%, Populus tremula – 5.6%, Acer ginnala – 2.2%, Maackia amurensis – 0.7%) и обилием крупного и среднего подлеска по световым окнам, в основном лещины Corylus heterophylla и чубушника Philadelphus te-nuirostris . Средние по лесным фрагментам Павло-Фёдоровского горста показатели обилия бледного дрозда составили: в 2009 году – 0.17, в 2010 – 0.63, в 2011 – 0.42 пар/км2.

Исследования реакции бледного дрозда на фрагментацию лесных массивов предпринимались также на примере морских островов и полуострова Муравьёва-Амурского, формирующих единый архипелаг в заливе Петра Великого у Владивостока. В 1979-2012 годах этот дрозд был обнаружен нами только в условиях наиболее крупного из островов – Русского и на полуострове Муравьёва-Амурского (Назаров 2001, 2004; Тиунов 2004; Курдюков 2006; наши неопубликованные данные). На острове Русский (лесопокрытая площадь 74.9 км2) T. pallidus гнездился в 2010-2012 годах, придерживаясь внутренних участков массивов широколиственных лесов горных склонов, верхних распадков и хребтов, имея низкое обилие – 0.63-0.86 пар/км2 (в 10.3 раза ниже, чем у многочисленного здесь T. hortulorum). Столь же невысокая плотность населения бледного дрозда отмечена в чернопихтово-широколиствен-ных лесах и их устойчивых дериватах с вкраплением хвойных на полуострове Муравьёва-Амурского (лесопокрытая площадь 266.3 км2, на леса с участием Abies holophylla приходится 17%) – от 0.5 до 8.1, в среднем 1.5 пар/км2 (20% от показателей, характерных для этих лесов). Мнение о гнездовании бледного дрозда на мелких островах архипелага Римского-Корсакова (Лабзюк и др. 1971), по 1-2 пары на каждом, явно ошибочно. Это мелкие изолированные морские острова с малой лесопокрытой площадью (Большой Пелис – 1.4 км2, Стенина – 79 га, Матвеева – 25 га, Де-Ливрона – 28 га), здесь не находит условий для гнездования даже такой малотребовательный к площади леса вид, как сизый дрозд, более конкретных данных авторы не приводят. В условиях горных лесов на юге Корейского полуострова минимальная эффективно заселяемая T. pallidus площадь лесов определена в 250 га (Chae, Koo 2004; Choi et al. 2006; Kim et al. 2007).

Отношение T. pallidus к фрагментации лесов (минимальная эффективно заселяемая площадь лесных фрагментов 330 га) в корне отличается от того, что характерно для T. hortulorum (10 га). Эти виды нередко рассматриваются в качестве экологических викариатов (Панов 1973; Вальчук 1990). Как показывают наши материалы, их популяции достаточно эффективно разобщены в пространстве (рис. 6), а зона совместного обитания совсем небольшая. Здесь бледный и сизый дрозды ведут себя как конспецифичные. Нам никогда не приходилось наблюдать, чтобы их участки заметно перекрывались, самцы разных видов выдерживают между собой примерно такую же песенную дистанцию, как и с соседями своего вида. В целом бледный дрозд гораздо более охотно занимает внепойменные местообитания (60% – в пойме, 40% – на склонах), чем сизый (73% – в пойме, 27% – на склонах). Об этом свидетельствует также его привычка устраивать гнёзда высоко на тонкомере хвойных и лиственных деревьев, чем обеспечивается его способность занимать участки даже со скудно развитым подлеском.

На наш взгляд, причина наблюдаемых различий скрывается в истории Turdus pallidus. Можно ожидать, что в периоды ледниковых максимумов темнохвойные леса горных склонов, в которых проходило становление современных популяций бледного дрозда, подвергались гораздо меньшему раздроблению, чем приречно-пойменные заросли древостоя, занимаемые сизым дроздом.

Пёстрый дрозд Zoothera varia принадлежит к числу обыкновенных гнездящихся птиц лесных районов Приморского края, однако его распространение носит ярко выраженный неравномерный характер. На Приханкайской равнине пёстрого дрозда рассматривают как редкий пролётный вид, встречающийся нерегулярно и всегда единичными особями (Глущенко и др. 2006). Это подтверждают и наши наблюдения, и только в периоды пиков весеннего и осеннего пролётов, приходящиеся на конец апреля – начало мая и на конец сентября – начало октября, встречи этих птиц могут носить более регулярный характер. В большинстве случаев в это время пёстрые дрозды наблюдались в более крупных фрагментах лесонасаждений (площадью 0.91.2 км2) – 83% встреч, но иногда - также среди открытой местности, где придерживались ленточных зарослей ив по канавам среди суходольных полей. Расчётные показатели плотности пролёта Z. varia в лесных фрагментах на Приханкайской низменности составили 0.75 ос./км·ч (весной) и 0.7 ос./км·ч (осенью). Интересно, что они почти не отличаются от тех, что получены в пределах сплошных лесов на юге Приморского края – 0.4 ос./км·ч (весной) и 1.3 ос./км·ч (осенью).

Рис. 7. Пёстрый дрозд на гнезде в роще сосны могильной на крутом склоне в условиях Павло-Фёдоровского горста. Фото авторов.

До сих пор считалось, что на Приханкайской равнине пёстрый дрозд на гнездовании совершенно отсутствует. Однако, проводя исследование населения птиц Павло-Фёдоровского горста на северо-востоке Приханкайской низменности (Уссури-Сунгачинское междуречье) 1 июня 2010 в роще сосны могильной Pinus desiflora площадью 1.02 га, произрастающей на крутом склоне (уклон 25°) ЗЮЗ экспозиции в окружении широколиственного леса, мы обнаружили гнездо этого вида (рис. 7). Оно размещалось на сосне могильной на высоте около 3 м (от подножия дерева), в мутовке ствола (Ø 36 см) и четырёх скелетных ветвей. Ветви, отходящие с одной стороны, и ствол образовывали очень удобную и широкую нишу – основание для гнезда. Из ветвей две со стороны склона (7 и 8.5 см) усохли, самая толстая (19 см) наравне со стволом вросла в крону, другая (13 см) наклонена на внешнюю от склона сторону. Поскольку в данном распадке территорию регулярно патрулировала пара большеклювых ворон Corvus macrorhynchos , мы не рискнули вплотную приблизиться к гнезду, чтобы подробно рассмотреть и измерить его. Дальнейшее описание гнезда и его содержимого приводится по осмотру на расстоянии в бинокль. Основание и наружный каркас гнезда армированы сухими упругими ветками сосны могильной, задающих его форму. Основная часть стенок выложена из зелёного мха с примесью сухих листьев дуба, а также сухих стеблей мареновых. В устройстве лотка, помимо этих материалов, использовано заметное количество корешков и хвои сосны. Надо заметить, что такое размещение и сложение гнезда типичны для этого вида в условиях лесов Приморского края (Воробьёв 1954; Панов 1973; Пукинский 2003; наши данные по 9 гнёздам). На момент осмотра в гнезде находилось 5 голых с участками пуха птенцов, примерный возраст которых варьировал от 3 до 6 дней. У старшего птенца на первостепенных и второстепенных маховых перьях начали разворачиваться кисточки (примерно на 75% длины), у самого младшего трубочки маховых ещё не раскрылись.

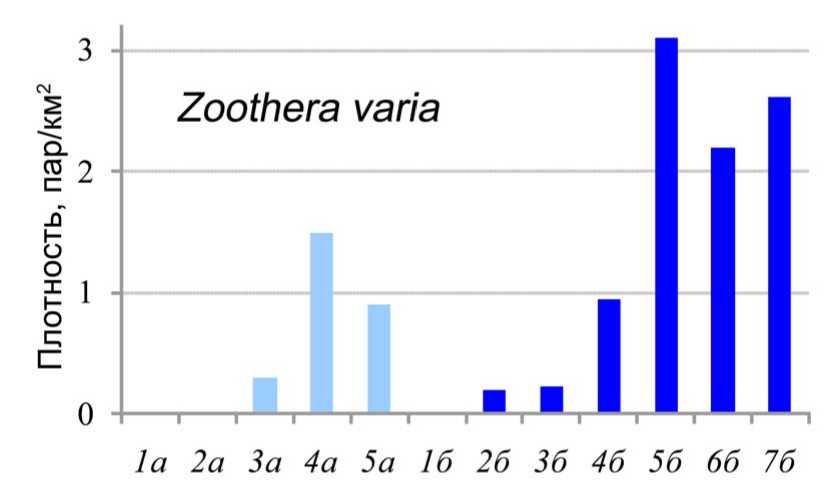

Помимо того, что это первая находка гнезда пёстрого дрозд в условиях побережий озера Ханка, интерес к ней состоит также в том, что она расширяет представления о пределах пластичности вида в выборе мест гнездования в Приморье. Многочисленные наблюдения этого вида дают основание характеризовать Zoothera varia как птицу обширных сомкнутых лесов (Панов 1973; наши данные). Несмотря на то, что занимаемые пёстрым дроздом гнездовые стации довольно разнообразны (Воробьёв 1954) и он не избегает лиственных лесов вторичного характера (Панов 1973), в широколиственных лесах его обилие многократно ниже (Назаренко 1971; наши данные). Сопоставление плотности населения Z. varia в различных типах лесных и полуоткрытых местообитаний Приморского края (рис. 8) показывает, что при переходе от лесов с высоким участием хвойных к чисто широколиственным насаждениям она уменьшается на 91.9%; уже в производных лесах со сниженной долей хвойных пород (широколиственные с хвойными леса) – сокращается на 64%. В лесах речных долин обилие пёстрого дрозда максимально в среднем и верхнем течениях, где оно на 52-71% ниже, чем на горных склонах. В ходе фрагментации лесонасаждений местная популяция этого вида быстро выклинивается.

Рис. 8. Средние показатели плотности населения пёстрого дрозда (пар/км2) в разнных типах лесных и полуоткрытых местообитаний Приморского края (наши данные).

Обозначения: А) Речные долины 1а - луга, 2а - перелески, 3а - галерейные леса,

4а - урёма среднего течения рек, 5а - урёма верхнего течения рек,

Б) Горные склоны 1б - комплекс «антропогенной саванны», 2б - дубовые леса, 3б - полидоминантные широколиственные леса, 4б - широколиственные с хвойными леса, 5б - неморальные хвойно-широколиственные леса, 6б - кедрово-еловые леса, 7б - еловые леса

Разнообразные исследования пёстрого дрозда на местах его гнездования в странах Восточной Азии характеризуют его как типичную птицу глубины леса (forest-interior species). В условиях парков и других фрагментарных лесов на Японских островах минимальная эффективно заселяемая (с вероятностью 50-70%) лесопокрытая площадь составляла: 339, 347 и 1693, в среднем, 793 га (Higuchi et al. 1982; Kurosawa, Askins 1999). На юге Корейского полуострова такая площадь определена в 1500 га (Chae, Koo 2004; Choi et al. 2006; Kim et al. 2007). В Уссурийском крае она ранее оценивалась нами в 3000-7442 га (остров Русский и полуостров Муравьёва-Амурского). Новые материалы показывают, что эта переменная может быть заметно меньшей, близкой к той, что наблюдается в пределах заметно более трансформированных ландшафтов соседних азиатских стран. В условиях Павло-Фёдоров-ского горста Z. varia гнездился в крупном изолированном лесном фрагменте общей площадью 1417 га на склонах гряды сопок высотой до 187-235 м н.у.м., от ближайшего массива сплошного леса этот фрагмент разделяло расстояние в 35 км.

Чиж Spinus spinus . Чиж принадлежит к числу наименее изученных птиц Приморского края, особенности его летнего распространения и характер пребывания здесь до сих пор остаются дискуссионными. Новые материалы позволили нам сделать заключение о наличии массовых летних инвазий чижа в отдельные годы далеко к югу, которые представляют собой яркий пример значительной флуктуации численности и области распространения этого вида (на расстояние 300400 км) у южной периферии гнездовой части ареала. Подавляющее число наблюдений этого вида в период гнездования приходится на пояс оробореальных темнохвойных лесов среднегорий и лиственничников высокогорных плато (высота местности от 800 м н.у.м. и выше) (Назаренко 1984; Михайлов и др. 1998; Елсуков 2005). Гнездование подтверждают встречи нераспавшихся выводков (Воробьёв 1954), самок с хорошо развитым наседным пятном и развитыми фолликулами (Спангенберг 1965), птиц со строительным материалом (Пукинский 2003), беспокоящихся на одном и том же участке леса птиц (наши наблюдения). Сроки размножения сильно растянуты, по расчётам откладка яиц в Приморье и Приамурье происходит у чижа преимущественно со второй декады мая до середины июня (Воробьёв 1954; Спан-генберг 1965; Бабенко 2000; Бисеров 2003; Пукинский 2003; Колбин 2005). В те же сроки, до середины мая – начала июня, в Приморье может продолжаться интенсивный пролёт чижей, в том числе и через мало лесистую местность (Лабзюк и др. 1971; Панов 1973; Пукинский 2003; Назаров 2004; Глущенко и др. 2006; наши данные). Тот факт, что сроки размножения и пролёта значительно перекрываются, а также то, что гнёзда чижей очень трудно обнаружить, сильно затрудняет выяснение области распространения и интерпретацию летних встреч этого вида.

Наблюдения на территории Верхнеуссурийского биогеоценотиче-ского стационара БПИ ДВО РАН показали, что уже в поясе неморальных пихтово-елово-кедровых лесов Южного Сихотэ-Алиня (550-800 м над уровнем моря) чиж гнездится не ежегодно. Так, если в июне 2008 года обилие чижа составило 1.86 пар/км2, и чиж был немногочисленным, но очень характерным летним обитателем самых разнообразных лесов стационара, то в июне 2009 года, несмотря на довольно большую выборку (76.1 км учётных маршрутов) он не обнаружен здесь вовсе (Курдюков 2010), а в июне 2010 года снова был довольно обыкновенен – 2.61 пар/км2 (30 встреч на 82.1 км маршрутов), широко встречаясь как одиночными особями, так и парами. В смежном районе, в урочище «Мута», в 1965, 1966, 1968, 1970 годах в лесах этого пояса чиж гнез- дился ежегодно с плотностью 1.5-5 пар/км2 (Назаренко 1984). Таким образом, за 7 лет наблюдений в поясе неморальных пихтово-еловокедровых лесов Южного Сихотэ-Алиня чиж отмечен в 85% сезонов. Немного бóльшая частота – 87.5% (из 8 лет) – наблюдалась в 1964-1971 годах для пихтово-еловых лесов истоков реки Большая Уссурка и горы Облачная (Назаренко 1984). В то же время на крайней южной точке хребта Сихотэ-Алинь даже в поясе пихтово-еловых лесов (800-1200 м), на Шкотовском (Даубихэ-Майхинском) плато и Ливадийском хребте в 1947, 1967, 1998, 2000, 2005-2007, 2012 годах чиж гнездился только в 37.5% сезонов (из 8 лет) (Воробьёв 1954; Назаренко 1984; наши данные). В 2005 году в высокогорных зеленомошных пихтово-еловых лесах Ливадийского хребта обилие чижа (наблюдался отдельными парами) составляло в среднем 8.74 пар/км2 (l = 13,1 км), а в 2006 году он здесь совершенно отсутствовал (l = 11.2 км). На Шкотовском плато (730-790 м н.у.м.) в 2012 году чиж оказался достаточно обычным в сохранившемся массиве заболоченного лиственничника (урочище «Лар-чинково болото», два участка площадью 83 и 14 га), где его обилие составило 4.8 пар/км2 (l = 5.9 км), тогда как в расположенных здесь пихтово-еловых лесах и на зарастающих вырубках в 2012 году чиж представлял большую редкость – 0.4 пар/км2 (l = 17.7 км), встречаясь единичными парами в уцелевших «недорубах» наиболее старых насаждений, а в 1998, 2000, 2007 годах – не встречен вовсе.

Очень редко в гнездовое время (в июне-июле) в Южном Приморье чиж наблюдается и в поясе низкогорий. Его статус здесь совершенно неясен, обычно его рассматривают как летующий вид (Глущенко и др. 2006), либо предполагают гнездование (Глущенко и др. 1995). Интересно, что часто в этот период S. spinus встречается отдельными особями и парами, а не стаями, как обычно бывает вне периода размножения. Явное предпочтение отдаётся ненарушенным участкам неморальных хвойно-широколиственных лесов со значительным участием хвойных пород, внешне очень сходных с оробореальными темнохвойными лесами, но с более высокорослыми древостоями. В заповеднике «Кедровая Падь» стайка из 4 чижей наблюдалась 12 июня 1998 (Курдюков 2004). В чернопихтово-широколиственных лесах в окрестностях Уссурийского заповедника в начале июня 1998 учтено 1.03 пар/км2 (1 пара на 43 точечных учёта по 15 мин), а в начале июня 2005 года – 0.74 пар/км2 (3 пары на 20.3 км маршрутов). В устойчиво-производных широколиственных с хвойными маяками в количестве от 1.24 до 14.6 экз./га лесах полуострова Муравьёва-Амурского 4 июля 2010 отмечено 2.34 пар/км2 (1 пара и 2 одиночки на 12.1 км маршрутов). За ряд наблюдений в разных участках неморальных хвойно-широколиственных лесов Южного Приморья в 1961-1963, 1965, 1967, 1969-1971, 1996, 1998-2012 годах (6 мест, от 4 до 13 лет наблюдений, всего 52 выборки) – чиж наблюдался в 9.6% гнездовых сезонов (Панов 1973; Назаренко 1984; Курдюков 2004, 2006; наши данные).

Вместо заключения

По результатам этой работы удалось показать более высокую, чем предполагалось раньше, экологическую пластичность населяющих Приморский край популяций целого ряда дендрофильных видов птиц, таких как Garrulus glandarius , Turdus pallidus и Zoothera varia , способных гнездиться даже в условиях лесных фрагментов крайне малолесной Приханкайской равнины. Такие же особенности были обнаружены нами здесь в отношении ещё 22 лесных видов птиц (Волковская-Курдюкова 2008, 2010; Волковская-Курдюкова, Курдюков 2009, 2010, 2012; наши неопубликованные данные), это обстоятельство существенно повышает показатели видового разнообразия птиц этого уголка Приморского края, богатейшего в орнитофаунистическом отношении. Другие аспекты связаны с периодическим выселением Regulus regulus из темнохвойной тайги средне- и высокогорий в нижерасположенные пояса растительности. С этим связана высокая изменчивость обилия и очаговое распределение желтоголового королька среди этих окраинных с точки зрения данного вида местообитаний. Ещё более значительные, на 300-400 км, периодические пульсации области гнездования описаны для Spinus spinus , с массовыми выселениями далеко к югу от основной гнездовой области ареала вида, в том числе в растительные пояса низкогорий.