К разгадке происхождения амурской маски

Автор: Медведев В.Е.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XVII, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521825

IDR: 14521825

Текст статьи К разгадке происхождения амурской маски

Порой случается, что отдельные весьма неординарные первобытные реалии длительное время остаются без внимания со стороны исследователей. Происходит это, как правило, когда находки не связаны с раскопками, т.е. относятся к подъемным сборам. К числу подобных вещей принадлежит рассматриваемое ниже изделие.

В последние годы на страницах некоторых археологических изданий появились рисунки, фотографии и описания довольно массивного каменного скульптурного изображения головы, или точнее маски, находящегося в краеведческом музее г. Николаевска-на-Амуре. Скульптура была случайно найдена школьниками в 1956 г. вблизи устья ручья Большой Ключ, впадающего в правобережную протоку Амура к юго-западу от названного города. В одной из работ изделие связывается с вознесеновской культурой позднего неолита [Шевкомуд, 2004, с. 102, табл. 78, 2 ; с. 122], в статье других авторов категорично утверждается, что каменная голова относится к средневековому времени (тэбахская культура). Несмотря на то, что скульптура поднята на речной отмели в стороне от находящегося на берегу ручья разрушенного памятника, делается вывод: «нет никаких сомнений, что маска-личина происходит из слоев памятника» [Дерюгин, Гребенник, 2003, с. 145–148, 150, рис. 1, 1 ].

Вряд ли целесообразно останавливаться на приведенных исследователями аргументациях в пользу первого или второго культурно-хронологического определения каменной скульптуры, поскольку основной трудностью для убедительной интерпретации данной находки, оказавшейся рядом с устьем Большого Ключа, является неясность ее происхождения, места изготовления.

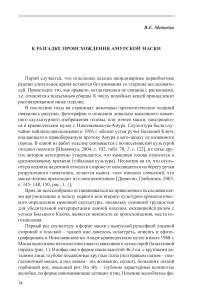

Первый раз скульптуру в форме маски с выпуклой рельефной лицевой стороной и плоской – задней мне довелось осмотреть, описать и сфотографировать в Николаевском-на-Амуре краеведческом музее в июле 1968 г. Маска выполнена методом пикетажа из массивного куска серой базальтовой породы (рис. 1). В анфас она в форме овала высотой 46,3 см. с крупными деталями лица: глубоко посаженные круглые глаза (под правым глазом – подглазничный мешок, а под левым – он, возможно, сколот), большой с легкой горбинкой нос, овальный рот. На лбу – глубокие характерные волнистые желобки, по форме напоминающие летящих птиц. Похожие желобчатые фи-

Рис. 1. Каменное скульптурное изображение маски (лицевая и оборотная стороны). Большой Ключ (?). Хранится в Краеведческом музее г. Николаевска-на-Амуре.

гуры образованы слева и справа от глаз. Так, скорее всего, изображена роспись. Уши не показаны, от подбородка вверх по боковым сторонам, как бы вдоль краев маски, выбиты наклонные желобки – «сияние», «головное перьевое обрамление» (?), еще одно их менее вероятное определение – «прическа» (?). Более чем половину задней поверхности скульптуры занимает крупное желобчатое изображение в виде косого креста с изогнутыми под острым углом концами и несколько небольших ямочных углублений.

На первый взгляд крестообразная выбивка имеет сходство с солярным знаком-свастикой. Однако подобную интерпретацию изображения нельзя назвать правильной. Прежде всего, по причине утилитарности показанной на тыльной стороне маски крестообразной фигуры. Маски, как известно, прикрепляются к голове с помощью ремешков, шнурков, лент и т.п. вещей. Поскольку интересующая нас каменная маска имитирует обычные маски, изготавливавшиеся из дерева, коры или кожи, на ней детально показана не только лицевая, но и задняя поверхность. В данном случае весьма показателен способ прикрепления бронзовых блях на кожаные ремни из средневековых чжурчжэньских погребений. Бляхи крепились с помощью ремешков, натянутых крест-накрест, точно также (включая загнутые их концы), как показано на задней поверхности каменной амурской неолитической маски [Медведев, 1986, рис. 53].

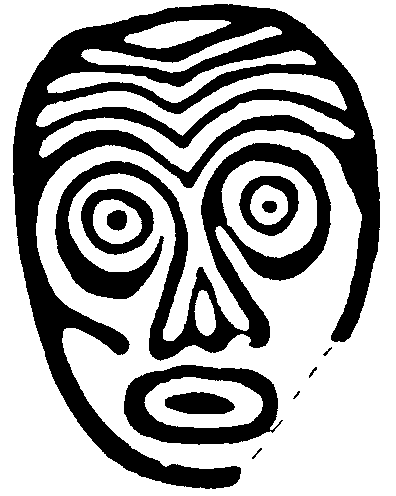

Это во многих отношениях редчайшее эффектное изделие не может своим своеобразием не привлечь к себе внимание. Первое, что бросается в глаза – схожесть маски с неолитическими петроглифами Сакачи-Аляна и Шереметьева. При этом с отдельными из них у скульптуры просматриваются аналогии практически во всех деталях лица: рот, выразительный нос, глаза, лоб с «птицами» [Окладников, 1971, с. 197, табл. 61; с. 261, табл. 125]. Любопытно, что на сакачи-алянском петроглифе, помимо перечисленных деталей, также как и на скульптурном изображении с Большого Ключа под правым глазом выбивкой показан подглазничный мешок (рис. 2).

Казалось бы, лежащую на поверхности идею культурно-хронологической связи скульптуры и петроглифов, в действительности нельзя назвать простой. Когда в отдельных изданиях отмечается, что маска «не получила должного научного отражения в литературе, хотя о ее существовании знали многие специалисты», авторам надо полагать, не известны обстоятельства появления скульптуры у Большого Ключа; они убеждены, что она связана с одним из культурных слоев находящегося неподалеку памятника.

Как рассказал нам в 1968 г. В.И. Юзефов, в то время директор Николаев-ского-на-Амуре краеведческого музея, каменная маска была утеряна работавшими на катере амурскими речниками. Речники когда-то ее получили с другого судна, ходившего не только по реке, но и морем. Где, когда и в какой ситуации оказалась, по всей видимости, абсолютно подлинная скульптура на судне, установить не удалось. Это и стало причиной в не полной мере доверчивого отношения к ней занимающихся исследованием древностей Приамурья, включая автора. О месте изготовления маски суждения могут быть разные, но все же более логичным следует считать район выше по Амуру, а точнее правый берег его и Малышевской протоки в селах Сакачи-Алян и Малышево и их окрестностях с известными многочисленными петроглифами, выбитыми как на огромных, так и сравнительно небольших серых базальтовых валунах. Время, когда каменное изделие покинуло предполагае-

Рис. 2. Личина. Петроглиф у с. Сакачи-Алян (по:[Окладников, 1971, табл. 61]).

мое место изготовления и отправилось в путешествие вниз по Амуру, также можно назвать ориентировочным, но вполне реальным. Этот вопрос заслуживает отдельного анализа. В качестве отправной его точки может служить информация о том, что в конце XIX в. Б. Лауфер «по поручению американского научного общества увез из Сакачи-Аляна каменный бурхан» [Окладников, 1971, с. 9]. Не о каменной ли поистине многострадальной маске с Большого Ключа идет речь, при неизвестных обстоятельствах оставленной или утерянной в низовьях Амура Б. Лауфером? Во всяком случае, данное предположение не противоречит приведенным выше фактам.