К реконструкции состава источников сноса триасовых отложений, вскрытых Ен-Яхинской сверхглубокой скважиной СГ-7 (север Западной Сибири)

Автор: Маслов А.В., Карасева Т.В., Ронкин Ю.Л.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Литология

Статья в выпуске: 2 (31), 2016 года.

Бесплатный доступ

Анализ микроэлементного состава глинистых пород триаса, вскрытых сверхглубокой скважиной Ен-Яхинская, показал, что в их формировании принимали участие как местные/локальные источники сноса, так и источники далекие, в роли которых могла выступать интенсивно размывавшаяся в это время Уральская складчатая область.

Ен-яхинская сверхглубокая скважина, глинистые породы, распределение редких и рассеянных элементов, триас, источники сноса, север западной сибири

Короткий адрес: https://sciup.org/147200975

IDR: 147200975 | УДК: 553.98.064(571.1) | DOI: 10.17072/psu.geol.31.35

Текст научной статьи К реконструкции состава источников сноса триасовых отложений, вскрытых Ен-Яхинской сверхглубокой скважиной СГ-7 (север Западной Сибири)

Сверхглубокая скважина Ен-Яхинская (СГ-7, глубина 8250,22 м), самая глубокая в нефтегазоносных районах страны, пробурена в пределах группы месторождений Большого Уренгоя в 150 км к северу от г. Новый Уренгой (рис. 1). В нижних горизонтах скважина вскрыла пермско-триасовые отложения Хадуттейского гра-бен-рифта, расположенного западнее более протяженного Колтогорско-Уренгойского грабен-рифта. Основной целью бурения скважины являлось изучение геологического строения северной части Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции и перспектив нефтегазо- носности ее глубоких горизонтов. Результаты бурения скв. СГ-7 дали новые доказательства высоких перспектив газоносности последних [2, 22].

Ниже глубины 3597 м разрез скважины представлен, по данным Ю.А. Ехлако-ва и Т.В. Карасевой (КамНИИКИГС, ПГНИУ, г. Пермь), отложениями ачимов-ской (до глубины 3847 м) и подачимов-ской (3847–3854,4 м) толщ, баженовской (3854,4–3886 м), георгиевской (3886–3891 м), абалакской (3891–3960 м), тюменской (3960–4687 м), котухтинской (4687–5308 м), ягельной (5308–5417 м) и новоуренгойской (5417–5562 м) свит (все имеют юрский возраст), а также породами триаса, относящимися к витютинской (5562–

Рис. 1. Расположение сверхглубокой скв. Ен-Яхинская (СГ-7). Серыми контурами показана система триасовых грабен-рифтов на территории центральной и северной части Западной Сибири

5776 м), варенгаяхинской (5776–6056 м), пурской (6056–6504 м), трыбъяхской (6504–6655 м), хадуттейской (6655–6921 м), коротчаевской (6921–7414 м) и верхам аймальской свитам. Пермский возраст имеют породы основной части аймаль-ской (7414–8248,13 м) и монгаюрибей-ской (интервал 8248,13–8250,22 м) свит [7].

Важно подчеркнуть, что если относительно основных черт палеогеографии юры Западной Сибири в настоящее время есть достаточно согласованные представления [3, 4, 20, 31 и др.], то палеогеография триаса остается все еще весьма дискуссионной [19 и др.]. В публикациях обсуждаются разные мнения об источниках кластики для системы триасовых грабен-рифтов и впадин, связанные как с их бортовыми зонами, так и Уральской складчатой системой и палеоводосборами преимущественно на местных/локальных поднятиях, сложенных в том числе (или в основном) магматическими породами основного состава, например, такими, как вскрыты в призабойной части разреза скв. Ен-Яхинская [29, 30 и др.].

Верифицировать тем или иным образом указанные точки зрения можно путем сопоставления микроэлементного состава глинистых пород триаса, вскрытых скв. Ен-Яхинская, с микроэлементным составом дотриасовых образований различных районов Западной Сибири. К сожалению, в опубликованной геологической литературе подобной информации все еще мало, поэтому приводимые ниже соображения следует рассматривать как предварительные.

Реконструкция состава источников сноса для отложений триаса

Ен-Яхинской сверхглубокой скважины

Данные о микроэлементном составе глинистых/тонкозернистых алюмосили-кокластических пород1 витютинской, ва-ренгаяхинской, пурской, трыбъяхской и хадуттейской свит, а также базальтов и долеритов коротчаевской, аймальской и монгаюрибейской свит, вскрытых Ен-Яхинской скважиной, получены методом ICP-MS в ИГГ УрО РАН (г. Екатеринбург) под руководством Ю.Л. Ронкина. Сведения о распределении редких и рассеянных элементов в сопоставляемых с ними магматических, осадочных и метаморфических образованиях заимствованы из работ [1, 5, 6, 8, 9, 11–16]. Еще раз подчеркнем, что эти материалы дают только самое общее представление о микроэле-ментном составе некоторых дотриасовых комплексов пород Западной Сибири, которые мы рассматриваем как возможный «геохимический прообраз» источников обломочного материала.

Известно, что микроэлемент-ная/геохимическая специализация осадочных пород определяется составом пород питающих провинций, особенностями выветривания и транспортировки обломочного материала, динамикой среды в областях осадконакопления, особенностями процессов диагенеза и рядом других факторов. Считается, что наиболее важным фактором среди всех перечисленных является состав пород питающих провинций (областей сноса) [48 и др.]. Наиболее достоверную информацию о составе пород, слагавших палеоводосборы, можно получить на основе анализа как систематики редкоземельных элементов (РЗЭ) в глинистых породах и песчаниках, так и свойственных им значений ряда индикаторных отношений2 элементов-примесей, например, La/Th, Cr/Ni, La/Co, Th/Sc-Sc, Th/Co и др. [18, 24 и др.]. Исследования подобного рода в настоящее время весьма многочисленны [26, 27, 34, 38, 39, 42, 43, 47, 49, 50 и др.].

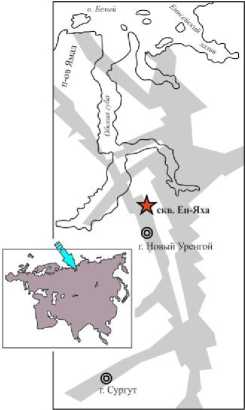

Важным предварительным моментом таких работ является установление природы слагающего тонкозернистые обломочные образования материала (петро-генного или литогенного) [24]. Сделать это можно либо посредством изучения соотношений между некоторыми петро-генными оксидами [33], либо на основании данных о распределении в глинистых породах Zr, Sc и Th [48]. В нашем случае на диаграмме Zr/Sc–Th/Sc фигуративные точки глинистых пород витютинской, ва-ренгаяхинской, пурской, трыбъяхской и хадуттейской свит, вскрытых Ен-Яхинской скважиной, распределены достаточно компактно и тяготеют к линии тренда, определяемой исходным составом представленных на палеоводосборах комплексов пород (рис. 2). Это позволяет считать, что указанные образования сложены преимущественно петрогенным (прошедшим всего один седиментационный цикл) материалом и существенная часть представленной в их валовом химическом составе генетической информации не испытала сколько-нибудь заметных изменений при постседиментационных или иных процессах и может быть ис- пользована для различного рода построе-ний/реконструкций.

Рис. 2. Положение точек состава тонкозернистых обломочных пород триаса, вскрытых Ен-Яхинской скважиной, на диаграмме Zr/Sc– Th/Sc, свиты: 1 – витютинская; 2 – варенга-яхинская; 3 – пурская; 4 – трыбъяхская; 5 – хадуттейская

Присутствие в тонкозернистых алюмо-силикокластических породах триаса, а особенно пурской, трыбъяхской и хадут-тейской свит, повышенных по сравнению с таким известным геохимическим эталоном глинистых пород, как средний постархейский австралийский сланец (PAAS, [48]), концентраций Cr, Ni и Y (значения С образец /С PAASсреднее для трех последних свит составляют соответственно 2,36±0,60, 2,25±1,23 и 2,11±1,92) с учетом информации, приведенной в [18, 24 и др.], позволяет предполагать, что в составе тонкозернистых обломочных образований указанных свит имеется определенная доля продуктов размыва ультраосновных и основных магматических пород.

То, что указанная доля достаточно ощутима, показывает анализ средних, а также минимальных и максимальных величин таких индикаторных отношений, как La/Sc, Th/Sc, La/Co, Th/Co и Cr/Th в глинистых породах всего осадочного разреза триаса (от витютинской до хадуттей-ской свит). Так, La/Scсреднее в указанной выборке составляет 1,19 (минимум – 0,55, максимум – 1,83), что достаточно близко к указанным выше значениям данного отношения для продуктов размыва пород основного состава. Среднее значение Th/Sc равно 0,32 (0,08–0,81), а для основной алюмосиликокластики этот параметр варьирует, как показано выше, от 0,05 до 0,22. Величина Cr/Thсреднее составляет ~41 (минимум – 11, максимум – 129), это практически полностью отвечает интервалу значений данного параметра, характерному для продуктов размыва магматических пород основного состава. Средние значения La/Co и Th/Co, составляющие соответственно 1,92 и 0,95, близки к минимальным пороговым величинам данных отношений для продуктов размыва кислых магматических образований, что, на наш взгляд, косвенно указывает на существенную долю основных магматических пород на палеоводосборах триаса, поставлявших тонкую алюмосиликокластику в Колтогорский-Уренгойский и Хадуттей-ский грабен-рифты3.

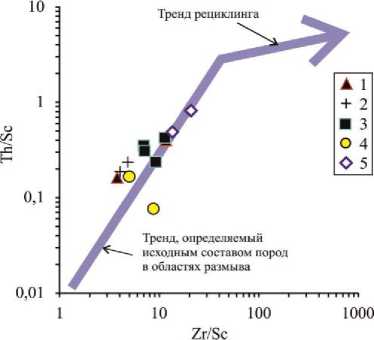

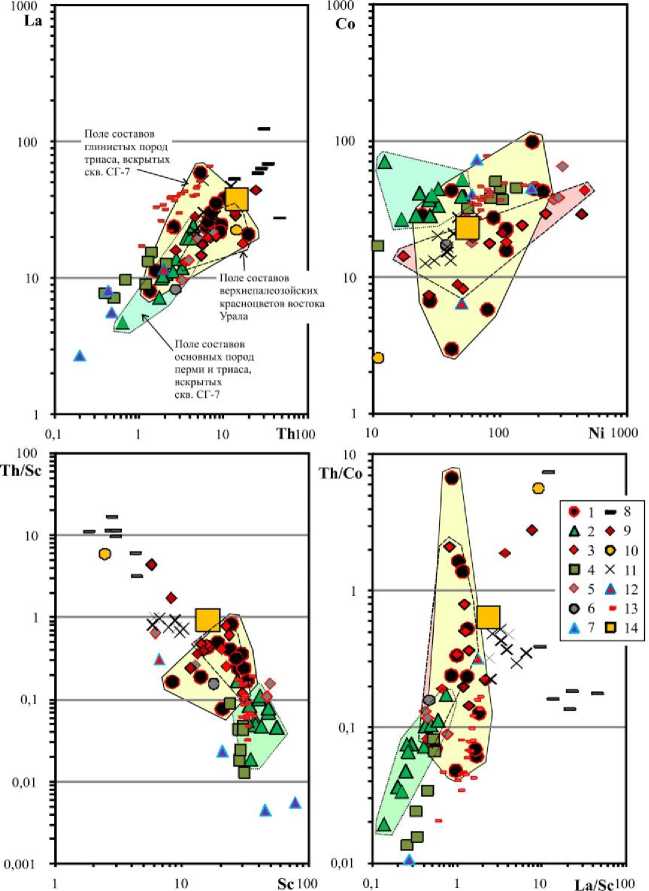

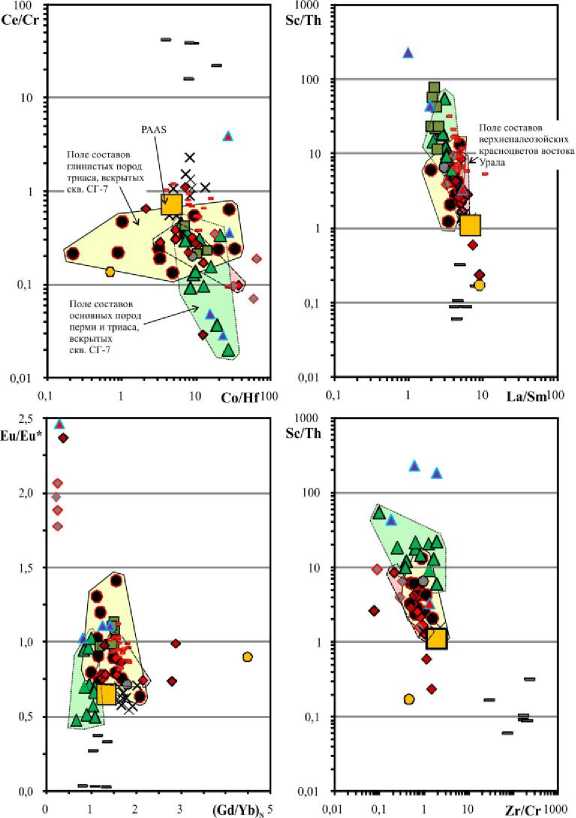

Проведенный анализ расположения фигуративных точек состава глинистых пород триаса и основных вулканитов три-аса-верхов перми, вскрытых скв. СГ-7, а также различных метаморфических и магматических образований из нашего банка данных на дискриминантных диаграммах, позволяющих в той или иной степени судить о составе размывавшихся на палеоводосборах комплексов пород (рис. 3, 4), показал следующее.

Во-первых, есть некоторое общее отличие микроэлементного состава глинистых пород триаса от аналогичной характеристики PAAS – практически на всех, за исключением графика Ni–Co, диаграммах точка среднего постархейского глинистого австралийского сланца расположена вблизи/на границе, но не внутри поля, образуемого точками состава глинистых по- род триаса. Во-вторых, перекрытие полей глинистых пород триаса и подстилающих их в разрезе скв. СГ-7 основных вулканитов относительно небольшое; весьма существенным оно является только на диаграмме Th–La. В-третьих, образуемое тонкозернистыми алюмосиликокластиче-скими образованиями триаса поле практически на всех дискриминантных диаграммах имеет существенное перекрытие с составом красноцветных осадочных образований верхнего палеозоя восточных зон Урала [28 и др.], которые в первом приближении можно рассматривать (как и пермско-нижнетриасовые терригенные породы, выполняющие Предуральский прогиб [25]), в качестве «геохимического прообраза» кластики, поступавшей, вследствие эрозии в начале мезозоя растущего Уральского орогена, на ту или иную, возможно, иногда весьма существенную часть территории современной Западной Сибири. В-четвертых, существенное сходство микроэлементного состава глинистых пород триаса обнаруживается, кроме того, с составом метатерри-генных пород верхнего палеозоя, вскрытых на Западно-Яротинской площади4 [6], а также гранитоидов Нялинской площади [12].

Напротив, такие комплексы пород, присутствующие среди дотриасовых образований Западной Сибири, как вулканиты офиолитовой ассоциации (Филипповская площадь, центральная часть Шаим-ского нефтегазоносного района [8]), кислые вулканиты и гранитоиды Тыньярской площади (восток ХМАО [9, 11]), гранито-иды нижней перми Восточно-Шебурской площади (Урайская структурнофациальная зона [14]) или осадочные образования верхнего девона востока Югры [16], являться источниками кластики

Рис. 3. Положение точек состава тонкозернистых обломочных пород триаса, вскрытых скв. Ен-Яхинская, и ряда других комплексов пород на диаграммах Th–La, Ni–Co, Sc–Th/Sc и La/Sc–

Th/Co: 1 – глинистые породы триаса, вскрытые скв. Ен-Яхинская; 2 – базальты триаса и перми, вскрытые скв. Ен-Яхинская; 3 – верхнепалеозойские красноцветные терригенные образования востока Урала; 4 – базальты и долериты карбона, верховья р. Сев. Сосьва; 5 – мета-терригенные породы верхнего палеозоя, Восточно-Урайская площадь; 6 – то же, Западно-Ярутинская площадь; 7 – вулканиты офиолитовой ассоциации, центральная часть Шаимского НГР; 8 – кислые вулканиты и гранитоиды нижней перми, восток ХМАО; 9 – нижнепермские гранитоиды ШНГР; 10 – гранитоиды нижней перми Урайской СФЗ; 11 – осадочные образования верхнего девона, восток Югры; 12 – гранитоиды, верхний ордовик-нижний силур?, Нялин-ская площадь; 13 – базальты и трахибазальты перми и триаса, приуральская часть Западной Сибири; 14 – PAAS для терригенных толщ триаса, вскрытых Ен-Яхинской скважиной, с высокой степенью вероятности, не могли.

В-шестых, менее определенна роль в формировании рассматриваемых нами образований комплексов пород, сходных по своему микроэлементному составу с раннепермскими гранитоидами Шаимского нефтегазоносного района [13, 15], базальтами и долеритами карбона верховьев р. Сев. Сосьва [1], а также метаморфическими сланцами по терригенным породам верхнего палеозоя (Восточно-Урайская площадь [5]).

Заключение

Ранее [10] на основании результатов сопоставления геохимических особенностей осадочных пород вогулкинской толщи Шаимского нефтегазоносного района и сланцев метаморфического обрамления гранитных массивов этой же территории было высказано предположение, что во-гулкинские песчаники формировались преимущественно за счет размыва подстилающих их гранитов и риолит-базальтовых комплексов, т.е. за счет местных/локальных источников сноса.

В нашем случае ситуация иная – в составе петрогенных глинистых пород триаса, вскрытых скважиной, присутствует определенная доля тонкой алюмосилико-кластики, образованной в результате размыва магматических пород основного состава, которыми могли быть сложены местные/локальные источники сноса, однако наряду с ней в составе указанных образований есть, по всей видимости, материал, поступавший за счет размыва комплексов пород, слагавших воздымавшийся к западу от Западной Сибири Уральский ороген/горный пояс. То, что транспортировка кластики с растущего орогена на значительные расстояния вполне возможна, подтверждают, в частности, хорошо известные данные о

Рис. 4. Распределение точек состава тонкозернистых обломочных пород триаса, вскрытых Ен-Яхинской сверхглубокой скважиной, и ряда других комплексов пород на диаграммах Co/Hf– Ce/Cr, La/Sm–Sc/Th, (Gd/Yb) N –Eu/Eu* и Zr/Cr–Sc/Th. Условные обозначения см. на рис. 3

том, что пермские отложения в бассейне среднего течения р. Волги (окрестности г. Казань, т.е. почти в 1000 км к западу от Уральского складчатого пояса) сформированы в основном за счет «уральского материала» [17, 21, 32]. К аналогичным выводам о возможности далекого переноса обломочного материала при разрушении орогенных систем пришли и авторы публикаций [40, 45, 46]. Об этом же свидетельствуют и материалы исследования U-Pb-изотопных возрастов обломочных цирконов из палеозойских песчаников Полярного Урала [23].

Таким образом, обобщая все сказанное выше, можно сделать вывод о том, что в формировании осадочных образований триаса, вскрытых скв. Ен-Яхинская, принимали участие как местные/локальные источники сноса, так и источники далекие, в роли которых могла выступать интенсивно размывавшаяся в это время Уральская складчатая область.

Авторы искренне признательны Ю.В. Ерохину, Г.А. Мизенсу и В.С. Пономареву за предоставленные в наше распоряжение опубликованные в разных источниках аналитические материалы, поиск которых без этого был бы в существенной степени затруднен. Рисунки к статье выполнены Н.С. Глушковой.

Список литературы К реконструкции состава источников сноса триасовых отложений, вскрытых Ен-Яхинской сверхглубокой скважиной СГ-7 (север Западной Сибири)

- Батурина Т.П., Сараев С.В., Травин А.В. Каменноугольные и пермотриасовые вулканиты в зоне сочленения Урала и Западной Сибири//Геология и геофизика. 2005. Т. 46, № 5. С. 504-516.

- Белоконь-Карасева Т.В., Башкова С.Е., Беляева Г.Л., Ехлаков Ю.А., Горбачев В.И. Перспективы нефтегазоносности глубоко-погруженных отложений севера Западной Сибири по данным сверхглубокого бурения//Геология нефти и газа. 2006. № 6. С. 2-9.

- Гурари Ф.Г., Будников И.В., Девятов В.П., Еханин А.Е., Казаков А.М., Москвин В.И. Стратиграфия и палеогеография ранней и средней юры Западно-Сибирской плиты//Региональная стратиграфия нефтегазоносных районов Сибири: сб. науч. ст./СНИИГГиМС. Новосибирск, 1988. С. 6075.

- Девятов В.П., Никитенко Б.Л., Шурыгин Б.Н. Палеогеография Сибири в юрском периоде на этапах основных перестроек//Новости палеонтологии и стратиграфии. 2011. Вып. 16-17. С. 87-101. (Приложение к журналу «Геология и геофизика». Т. 52).

- Ерохин Ю.В., Иванов К.С., Федоров Ю.Н. Контактовый метаморфизм в доюрском основании Шаимского района ЗападноСибирского мегабассейна//Состояние, тенденции и проблемы развития нефтегазового потенциала Западной Сибири: матер. науч. конф./ФГУП «ЗапСибНИ-ИГГ». Тюмень, 2008. С. 174-182.

- Ерохин Ю.В., Хиллер В.В., Иванов К.С., Рыльков С.А., Бочкарев В.С. Минералогия метаморфических сланцев из доюрского основания южной части полуострова Ямал//Литосфера. 2014. № 5. С. 136-140.

- Ехлаков Ю.А., Угрюмов А.Н., Санфирова С.С. Новые данные о строении красноселькупской серии Западной Сибири//Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2012. № 7. С.16-25.

- Иванов К.С., Ерохин Ю.В. Позднеордовикские вулканиты из офиолитовой ассоциации фундамента Шаимского района (Западная Сибирь)//Ежегодник-2009: сб. науч. ст./ИГГ УрО РАН. Екатеринбург, 2010а. С. 134-137.

- Иванов К.С., Ерохин Ю.В. Вещественный состав и возраст кислых вулканитов и гранитоидов доюрского основания Тыньярской площади востока Югры//Пути реализации нефтегазового и рудного потенциала Ханты-Мансийского автономного округа-Югры: матер. науч. конф. Т. 1. Ханты-Мансийск: ИздатНаукаСервис, 2010б. С. 142-155.

- Иванов К.С., Ерохин Ю.В., Панов В.Ф., Савенко В.А., Федоров Ю.Н. Геохимическая неоднородность и реконструкция источников сноса верхнеюрских песчаников в западной части Западной Сибири//Докл. АН. 2014. Т. 456, № 3. С. 332-337.

- Иванов К.С., Ерохин Ю.В., Ронкин Ю.Л., Хиллер В.В., Родионов Н.В., Лепихина О.П. Первые сведения о раннепротерозойском сиалическом фундаменте на востоке Западно-Сибирской платформы (результаты исследования Тыньярского риолитгранитного массива)//Геология и геофизика. 2012. Т. 53, № 10. С. 1304-1321.

- Иванов К.С., Ерохин Ю.В., Федоров Ю.Н. О возрасте гранитоидов Нялинской площади фундамента Западной Сибири//Ежегодник-2011: сб. науч. ст./ИГГ УрО РАН. Екатеринбург, 2012. С. 207-210.

- Иванов К.С., Ерохин Ю.В., Федоров Ю.Н., Пономарев B.C. Вещественный состав плутонов «гранито -сланцевой оси» (Шаимский район, Западная Сибирь)//Эндогенное оруденение в подвижных поясах (XIII Чтения памяти А.Н. Заварицкого): матер. науч. конф./ИГГ УрО РАН. Екатеринбург, 2007. С. 9-12.

- Иванов К.С., Ерохин Ю.В., Хиллер В.В. Возраст гранитоидов фундамента Восточно-Шебурской площади (Западная Сибирь)//Уральская минералогическая школа-2010: матер. науч. конф./УГГУ. Екатеринбург, 2010. С. 76-79.

- Иванов К.С., Коротеев В.А., Печеркин М.Ф., Федоров Ю.Н., Ерохин Ю.В. История геологического развития и строение фундамента западной части ЗападноСибирского нефтегазоносного мегабассейна//Геология и геофизика. 2009. Т. 50, № 4. С. 484-501.

- Иванов К.С., Писецкий В.Б., Ерохин Ю.В., Биглов К.Ш., Погромская О.Э., Бикбаев А.З. Была ли здесь нефть? (Геохимический эксперимент палеозойской части разреза скважины Кулыньигольская № 30)//Пути реализации нефтегазового и рудного потенциала Ханты-Мансийского автономного округа-Югры: матер. науч. конф. Т. 2 Ханты-Мансийск: ИздатНаукаСервис, 2010. С. 110-116.

- Игнатьев В.И. Татарский ярус центральных и восточных областей Русской платформы. 4.2. Фации и палеогеография/Казанский университет. Казань, 1962. 337 с.

- Интерпретация геохимических данных/Интермет Инжиниринг. М., 2001. 288 с.

- Казаков A.M., Константинов А.Г., Курушин Н.И., Могучева Н.К., Соболев Е.С., Фрадкина А.Ф., Ядренкин А.В., Девятов В.П., Смирнов Л.В. Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов Сибири. Триасовая система/СО РАН, филиал «ГЕО». Новосибирск, 2002. 322 с.

- Конторович А.Э., Конторович В.А., Рыжкова С.В., Шурыгин Б.Н., Вакуленко Л.Г., Гайдебурова Е.А., Данилова В.П., Каза-ненков В.А., Ким Н.С., Костырева Е.А., Москвин В.И., Ян П.А. Палеогеография Западно-Сибирского бассейна в юрском периоде//Геология и геофизика. 2013. Т. 54. № 8. С. 972-1012.

- Короновский Н.В. Краткий курс региональной геологии СССР/Московский университет. М., 1976. 398 с.

- Коротков Б.С., Симонов А.В. Перспективы поисков газа в глубоких горизонтах Западной Сибири//Вести газовой науки. 2010. № 2. С. 48-56.

- Кузнецов Н.Б., Романюк Т.В. Палеозойская эволюция Полярного Урала: Войкарский бассейн с корой океанического типа существовал не менее 65 млн лет//Бюл. МОИП. Отд. геол. 2014. Т. 89, вып. 5. С. 56-70.

- Маслов А.В. Осадочные породы: методы изучения и интерпретации полученных данных/УГГУ. Екатеринбург, 2005. 289 с.

- Маслов А.В., Мизенс Г.А., Бадида Л.В., Крупенин М.Т., Вовна Г.М., Киселёв В.И., Ронкин Ю.Л. Литогеохимия терригенных ассоциаций южных впадин Предуральского прогиба/ИГГ УрО РАН. Екатеринбург, 2015. 308 с.

- Маслов А.В., Ножкин А.Д., Подковыров В.Н., Летникова Е.Ф., Туркина О.М., Гражданкин Д.В., Дмитриева Н.В., Ишерская М.В., Крупенин М.Т., Ронкин Ю.Л., Гареев Э.З., Вещева С.В., Лепихина О.П. Геохимия тонкозернистых терригенных пород верхнего докембрия Северной Евразии/УрО РАН. Екатеринбург, 2008. 274 с.

- Маслов А.В., Шевченко В.П., Ронкин Ю.Л., Лепихина О.П., Новигатский А.Н., Филиппов А.С., Шевченко Н.В. Систематика Th, Cr, Hf, Co и редкоземельных элементов в современных донных осадках Белого моря и бассейна нижнего течения р. Северная Двина//Докл. АН. 2012. Т. 443, № 2. С. 214-220.

- Мизенс Г.А. Некоторые особенности распределения малых элементов в верхнепалеозойских красноцветных формациях востока Урала//Ежегодник-2010: сб. науч. ст./ИГГ УрО РАН. Екатеринбург, 2011. С. 61 -64.

- Мещеряков К.А.,Ехлаков Ю.А., Угрюмов А.Н. Роль изучения обломков эффузивных пород в терригенных отложениях триаса севера Западной Сибири//Геология и полезные ископаемые Западного Урала: матер. науч. конф./Пермский госуниверситет. Пермь, 2009. С. 37-41.

- Мещеряков К.А., Карасева Т.В. Особенности формирования триасовых прогибов севера Западной Сибири в связи с нефте-газоносностью//Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2010. Т. 5, № 3. URL: http://www.ngtp.ru/rub/4/31_2010.pdf

- Палеогеография севера СССР в юрском периоде. Новосибирск: Наука, 1983. 191 с.

- Петров Г.А. Литолого-фациальный анализ битуминозных комплексов верхнепермских отложений в связи с оценкой ресурсов битумов на территории Татарстана: дис.. канд. геол.-мин. наук/Казанский государственный университет. Казань, 2000. 236 с.

- Юдович Я.Э., Кетрис М.П. Основы литохимии. СПб.: Наука, 2000. 479 с.

- Ali S., Stattegger K., Garbe-Schonberg D., Frank M., Kraft S., Kuhnt W. The provenance of Cretaceous to Quaternary sediments in the Tarfaya basin, SW Morocco: Evidence from trace element geochemistry and radiogenic Nd-Sr isotopes//J. African Earth Sci. 2014. Vol. 90. P. 64-76.

- Cullers R.L. The geochemistry of shales, silt-stones and sandstones of Pennsylvanian-Permian age, Colorado, U.S.A.: Implications for provenance and metamorphic studies//Lithos. 2000. Vol. 51. P. 305-327.

- Cullers R.L., Basu A., Suttner L.J. Geochemical signature of provenance in sand size material in soils and stream sediments near the Tobacco Root batholith, Montana, USA//Chemical Geology. 1988. Vol. 70. P. 335348.

- Cullers R.L., Podkovyrov V.N. The source andoriginof terrigenous sedimentary rocks inthe MesoproterozoicUigroup, southeasternRussia//Prec. Res. 2002. Vol. 117. P. 157-183.

- Frimmel H.E., Tack L., Basei M.S. et al. Provenance and chemostratigraphy of the Neoproterozoic West Congolian Group in the Democratic Republic of Congo//J. African Earth Sciences. 2006. Vol. 46. P. 221-239.

- Geochemistry of Sediments and Sedimentary Rocks: Evolutionary Considerations to Mineral Deposit-Forming Environments//Lentz D.R. (Ed.). Geological Association of Canada. 2003. GeoText 4. 184 р.

- Iizuka T., Komiya T., Rino S., Maruyama S., Hirata T. Detrital zircon evidence for Hf isotopic evolution of granitoid crust and continental growth//Geochim. Cosmochim. Acta. 2010. Vol. 74. P. 2450-2472.

- McLennan S.M. Relationships between the trace element composition of sedimentary rocks and upper continental crust//Geochemistry. Geophysics. Geosystems. 2001. Vol. 2. Paper 2000GC000109. 24 p.

- Murphy J.B., Fernandez-Suarez J., Jeffries T.E. Lithogeochemical and Sm-Nd and U-Pb isotope data from the Silurian-Lower Devonian Arisaig Group clastic rocks, Avalon terrane, Nova Scotia: A record of terrane accretion in the Appalachian-Caledonide orogen//GSA Bulletin. 2004. Vol. 116. P. 1183-1201.

- Perri F., Dominici R., Critelli S. Stratigraphy, composition and provenance of argillaceous marls from the Calcare di Base Formation, Rossano Basin (northeastern Calabria)//Geol. Mag. 2015. Vol. 152. P. 193-209.

- Puy-Alquiza M.J., Miranda-Aviles R., Cruz-Cruz M., Perez-Arbizu O., Vega-Gonzalez M., Ana-Zanor G. Geochemistry and depositional environment of the Losero Formation in the Mesa Central, Mexico//Boletin de la Sociedad Geologica Mexicana. 2014. Vol. 66 P. 413-430.

- Rino S., Komiya T., Windley B.F., Katayama I., Motoki A., Hirata T. Major episodic increases of continental crustal growth determined from zircon ages of river sands; implications for mantle overturns in the Early Pre-cambrian//Physics of the Earth and Planetary Interiors. 2004. Vol. 146. P. 369-394.

- Safonova I., Maruyama S., Hirata T., Kon Y., Rino S. LA ICP MS U-Pb ages of detrital zircons from Russia largest rivers: Implications for major granitoid events in Eurasia and global episodes of supercontinent formation//J. Geodynamics. 2010. Vol. 50. P. 134-153.

- Tao H., Sun S., Wang Q., Yang X., Jiang L. Petrography and geochemistry of lower carboniferous greywacke and mudstones in Northeast Junggar, China: Implications for provenance, source weathering, and tectonic setting//J. Asian Earth Sciences. 2014. Vol. 87. P. 11-25.

- Taylor S.R., McLennan S.M. The Continental Crust; Its composition and evolution. London: Blackwell, 1985. 320 p.

- Veevers J.J., Saeed A. Central Antarctic provenance of Permian sandstones in Dronning Maud Land and the Karoo Basin: Integration of U-Pb and TDM ages and host-rock affinity from detrital zircons//Sed. Geology. 2007. Vol. 202. P. 653-676.

- Yan B., Yan W., Miao L. et al. Geochemical bays along Guangdong Coast, Southeast characteristics and provenance implication of China//Environ. Earth. Sci. 2012. Vol. 65. rare earth elements in surface sediments from № 7. P. 2195-2205