К состоянию популяций Xanthoria parietina на территории города Самара

Автор: Знакова А.Е., Мошнинова Т.Н.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 4 т.16, 2022 года.

Бесплатный доступ

Изучены особенности популяций Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. в шести точках на территории г.о. Самара (Российская Федерация). Определено проективное покрытие талломами стволов деревьев, проанализировано покрытие талломами в зависимости от стороны горизонта, выявлена онтогенетическая структура популяций. Проведено сравнение популяций на стационарных участках.

Проективное покрытие, таллом, экспозиция, онтогенетическая структура, лишайник

Короткий адрес: https://sciup.org/148325631

IDR: 148325631 | УДК: 574.3 | DOI: 10.24412/2072-8816-2022-16-4-24-34

Текст научной статьи К состоянию популяций Xanthoria parietina на территории города Самара

Мониторинг городских территорий имеет многоаспектный характер и требует разностороннего подхода и научно-методической подготовки специалистов. На территории г.о. Самара изучаются разные биологические объекты и комплексы, в которых значительная роль отводится обследованию биоэкологии живых организмов (Kavelenova, 2003; Korchikov, 2006; Ilyina et al., 2019; Mitroshenkova, Ilyina, 2019, 2020; Ilyina, Novokreshenova, 2020; Novokreshenova, Ilyina, 2020; Ilyina, 2021; Ilyina, Batina, 2021).

При оценке качества атмосферного воздуха широко используется Xanthoria parietina (L.) Th. Fr., так как лишайники чувствительны к выбросам автотранспортных средств и относительно низким концентрациям промышленных загрязнений, особенно двуокиси серы, оксидов азота, озона, фторидов. От состояния чистоты атмосферного воздуха зависит видовой состав и обилие лишайников на стволах деревьев. Лишайники относятся к организмам, чутко реагирующим на стрессовое воздействие. Изучение распределения лишайников по изучаемой территории позволяет сравнить видовой и качественный состав лишайников по степени удаленности от очагов загрязнения, что наглядно отражает распределение видов, степень их чувствительности, а значит и степень загрязненности территории (Benedict, Nash, 1990; Kuusinen, 1995; Byazrov, 2002; Lishtva, 2007 и др.).

В последние годы использование ксантории как тестового организма осуществлялось в различных регионах РФ – в Крыму, Приморском крае, Астраханской, Самарской областях, Татарстане, Марий Эл и других (Suetina, 2001, 2020; Zakutnova, 2004; Khodosovtseva, 2009 а,б; Ibragimova, 2011; Ilyina et al., 2019; Dikova и др., 2020).

В настоящее время различные авторы в мониторинговых исследованиях учитывают такие показатели, как:

-

1) степень покрытия, используют 5-балльную шкалу: 1 балл – 1–5%; 2 балла – 6– 20%; 3 балла – 21–40%; 4 балла – 41–65%; 5 баллов – 66–100%;

-

2) площадь таллома, так как рост лишайников – чувствительный показатель для оценки состояния воздуха;

-

3) степень повреждения таллома.

В своих исследованиях мы учитывали вышеназванные показатели, и за критерий токсического действия аэрополлютантов принимали долю поврежденной части таллома (%) от его общей поверхности. Отмершие части выявляли по изменению окраски таллома в белый и серый цвет, так как погибшие талломы лишены зеленых пигментов.

При изучении популяции Xanthoria parietina на территории г.о. Самара нами были заложены несколько пробных площадей в различных районах города, отличающихся по уровню урбанизации и степени антропогенного воздействия, что позволило дать комплексную оценку состояния природной среды города.

Пробные площади заложены в Красноглинском (Парк Дружбы народов), Советском (студенческий городок СГСПУ, Парк им. Ю. Гагарина), Самарском (Сквер Высоцкого), Железнодорожном (парк им. Щорса), Промышленном (сквер у озера Леснуха по ул. Ново-Садовой) районах г.о. Самара (рис. 1).

Рис. 1. Расположение пробных площадок

Fig. 1. Location of trial sites

На каждой из шести площадей произвольно выбраны и промаркированы несколько деревьев. Использована «сеточка-палетка», изготовленная из плотной прозрачной плёнки размером 10 х 10 см и разбитая на ячейки (квадратики), каждый размером 1 см2. Данную «сеточку-палетку» накладывали на каждое модельное дерево. Подсчёт произведен с четырёх сторон света на одинаковом расстоянии от земли (около 100 см).

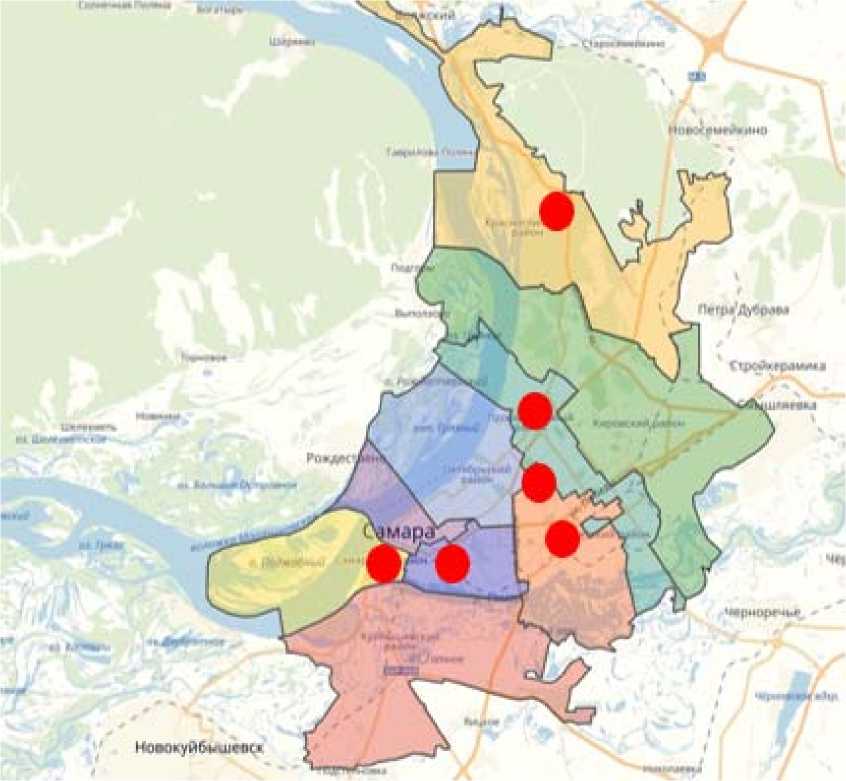

На рисунке 2 показано изменение проективного покрытия ствола деревьев талломами лишайников по стационарным участкам. Самое малое покрытие отмечено на 1 участке (Студенческий городок СГСПУ), наибольшее на 6 участке (парк Дружбы народов). Отметим, что участки 2–5 имеют сходные средние показатели.

Причинами низкого проективного покрытия стволов талломами на территории Советского района мы считаем сильное воздействие выхлопных газов в связи с близостью ул. Антонова-Овсеенко (14 автомобилей в минуту). Вблизи участков 2-5 число автомобилей составило около 7–9 в минуту. В Красноглинском районе (ПП6) поток автотранспорта составил 4 автомобиля в минуту.

Для изучения транспортного потока в сутки производили замеры в разное время суток в течение светового дня и определяли среднее количество автомобилей в час (в минуту). Для всех участков характерно расположение в пределах 50-70 м от автомобильной дороги. Полученные результаты согласуются с общепринятым тезисом об индикационной значимости лишайников в условиях загрязнения воздуха.

Номер участка

Рис. 2. Изменение проективного покрытия талломов (%) по участкам

Fig. 2. Change in the projective cover of thalli (%) by plots

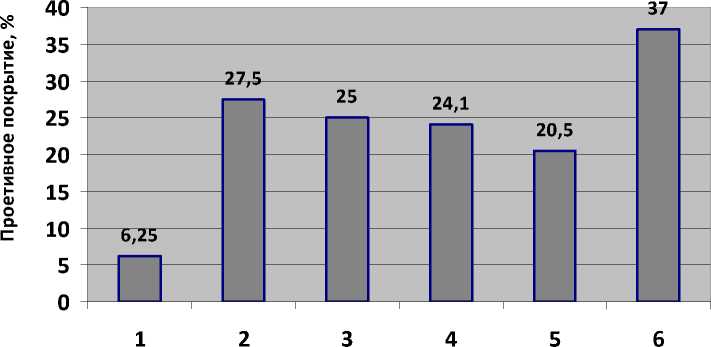

На рисунке 3 показано изменение проективного покрытия в зависимости от экспозиции. В среднем по участкам с незначительным перевесом проективное покрытие имеет большее значение с северной стороны ствола, с южной, западной и восточной талломов лишайников наблюдается меньше. Однако на шестом участке южный локус популяции занимает высокие позиции по проективному покрытию. Южные стороны стволов в меньшей степени несут талломы лишайников на 1–5 стационарных участках. Следует отметить, что четкой зависимости степени развития лишайников от экспозиции в целом не наблюдается. Однако с 1 по 5 участки южные локусы степень развития талломов самая низкая (или близка к таковой) в связи с тем, что освещенность с юга выше, в целом деревья не всегда затеняют друг друга.

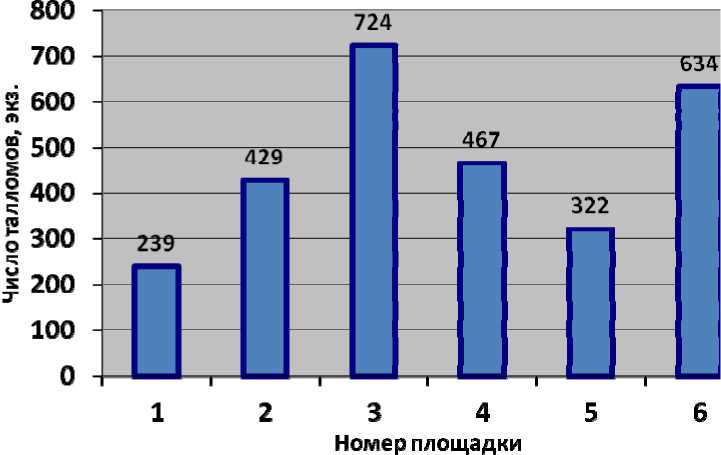

При заложении участков было подсчитано количество особей лишайника (рис. 4).

Так же низкими показателями отличается 1 участок (Студенческий городок СГСПУ), чуть выше численность на участке 5 (сквер им. В. Высоцкого), а наибольшими показателями отличаются участок 6 (парк Дружбы народов) и участок 3 (сквер у озера Леснуха).

Кроме загрязнения воздуха, на численность талломов лишайника, по нашему мнению, оказывает влияние возраст и состояние древостоя (состояние деревьев неудовлетворительное – спилены ветви, есть растрескивание стволов, поражение мучнистой росой).

Популяции лишайников, как и других живых организмов, характеризуются определенной возрастной структурой. Так как абсолютный возраст особей не может быть установлен без длительных наблюдений, мы может оперировать понятиями «относительный возраст», «биологический возраст», «онтогенетические состояния».

Маркеры-признаки онтогенетических состояний описаны в работах некоторых исследователей (Suetina, 2001, 2020). Однако необходимо повторить, что видимыми невооруженным глазом становятся особи, достигшие имматурного онтогенетического состояния. В связи со сложностью фиксации самых молодых экземпляров (они микроскопичны), приводимые спектры онтогенетических состояний популяций будут неполночленными.

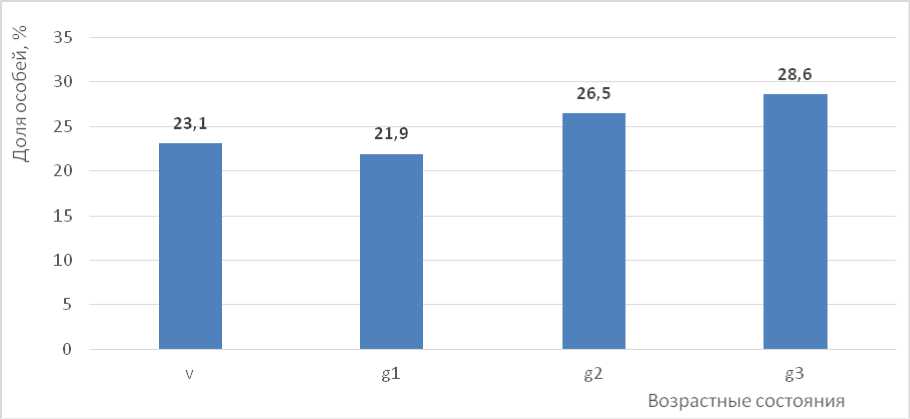

Установлено, что в базовом спектре популяций (рис. 5) в черте г.о. Самара преобладающей онтогенетической группой является старая «генеративная» (g3v) – 28.6%, на втором и третьем местах по числу талломов находятся зрелые генеративные (g2v – 26.5%) и виргинильные (v – практически 24%). Однако в целом популяции можно назвать равновесными, так как расположенные на 4 месте по числу талломов молодые «генеративные» составляют 21.9%. Это связано с длительностью роста и существования взрослых талломов, а также отсутствием учета микроскопических особей.

север юг запад восток

Рис. 3. Проективное покрытие стволов лишайниками с учетом экспозиции

Fig. 3. Projective cover of stems with lichens, taking into account the exposure

Рис. 4. Число талломов Xanthoria parietina

Fig. 4. Number of thalli of Xanthoria parietina

Рис. 5. Базовый онтогенетический спектр (доля особей в %)

Fig. 5. Basic ontogenetic spectrum (percentage of individuals in %)

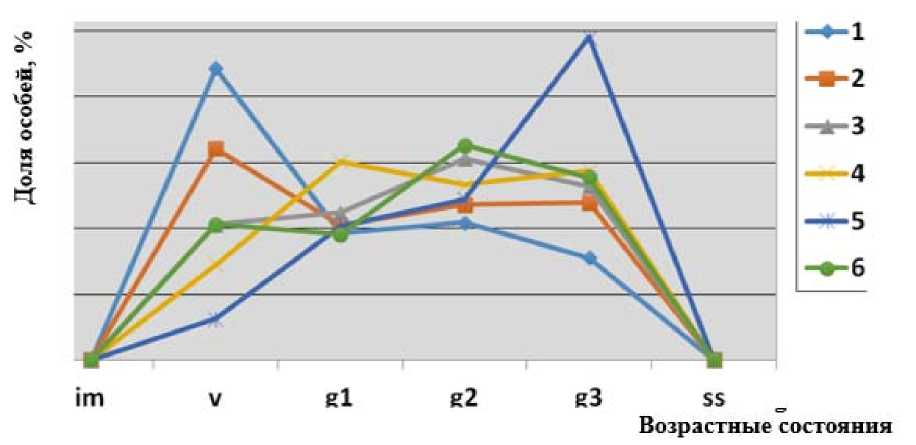

Соотношение групп особей по участкам различается (рис. 6, табл. 1). На первом и втором участках преобладают виргинильные талломы, на третьем и шестом участках доминируют зрелые «генеративные» талломы, на четвертом участке – преобладающей группой являются молодые «генеративные», и только на пятом участке отмечена высокая доля старых «генеративных» талломов. В целом онтогенетическая структура популяций Xanthoria parietina свидетельствует об общем старении в неблагоприятных условиях существования в условиях города-миллионника.

Каждая популяция включает в себя иерархию качественно неравноценных особей. Жизненность, или виталитет особей, часто ассоциируется с их вегетативной массой и размером. Жизненность популяции отражает жизненное состояние составляющих ее особей; определение жизненности ценопопуляции на основе количественных характеристик позволяет сравнивать ценопопуляции вида в разных условиях и выявлять оптимальные условия существования. Обычно выделяют следующие виталитетные типы ценопопуляций: процветающие, равновесные и депрессивные (Zlobin, 1989).

В таблице 2 приведены данные, определяющие виталитет популяций на стационарных участках.

Таблица 1. Онтогенетические спектры популяций (доля особей, %)

Table 1. Ontogenetic spectra of populations (percentage of individuals, %)

|

№ участка |

Онтогенетические состояния |

|||

|

V |

g1v |

g2v |

g3v |

|

|

1 |

44.3 |

19.3 |

20.9 |

15.5 |

|

2 |

32.1 |

20.4 |

23.6 |

23.9 |

|

3 |

20.6 |

22.4 |

30.6 |

26.4 |

|

4 |

14.5 |

30.1 |

26.6 |

28.8 |

|

5 |

6.3 |

20.3 |

24.4 |

49.0 |

|

6 |

20.6 |

19.1 |

32.6 |

27.7 |

|

Среднее |

23.1 |

21.9 |

26.5 |

28.6 |

Рис. 6. Состав онтогенетических групп талломов по участкам

Fig. 6. Composition of ontogenetic groups of thalli by sites

Рассчитанное нами соотношение (Т) проективного покрытия стволов деревьев талломами (S) к количеству талломов (N) в зависимости от экспозиции, показывает, что талломы на южной части ствола имеют наименьшую площадь (ПП 1, 2, 5), соответственно и жизненность, а на восточной стороне – наибольшую (ПП 1, 2, 5, 6). Хотя в целом эти показатели могут варьировать, что, скорее всего, связано с интенсивностью освещенности (наблюдается в целом обратная зависимость, так как в затенении закономерно выше влажность корки, что способствует росту талломов).

Таблица 2. Параметры популяций

Table 2. Population parameters

|

Номер участка |

Показатели |

Экспозиция ствола |

Общие для пробной площади |

|||

|

север |

юг |

запад |

восток |

|||

|

ПП1 |

S, % |

8.7 |

3.04 |

4.3 |

8.9 |

6.25 |

|

N, шт. |

83 |

37 |

61 |

58 |

239 |

|

|

Т, % |

0.10 |

0.08 |

0.07 |

0.15 |

0.03 |

|

|

ПП2 |

S, % |

29.2 |

17.0 |

35.2 |

28.4 |

27.5 |

|

N, шт. |

114 |

87 |

132 |

96 |

429 |

|

|

Т, % |

0.26 |

0.19 |

0.27 |

0.30 |

0.06 |

|

|

ПП3 |

S, % |

21.4 |

21.4 |

37.8 |

19.4 |

25.0 |

|

N, шт. |

157 |

124 |

307 |

136 |

724 |

|

|

Т, % |

0.14 |

0.17 |

0.12 |

0.14 |

0.03 |

|

|

ПП4 |

S, % |

34.4 |

15.8 |

23.2 |

23 |

24.1 |

|

N, шт. |

132 |

85 |

135 |

115 |

467 |

|

|

Т, % |

0.26 |

0.19 |

0.17 |

0.2 |

0.05 |

|

|

ПП5 |

S, % |

24 |

8.4 |

19.6 |

30 |

20.5 |

|

N, шт. |

93 |

53 |

70 |

106 |

322 |

|

|

Т, % |

0.26 |

0.16 |

0.28 |

0.28 |

0.06 |

|

|

ПП6 |

S, % |

37.2 |

66.6 |

38.6 |

42.6 |

37.0 |

|

N, шт. |

142 |

209 |

139 |

144 |

634 |

|

|

Т, % |

0.26 |

0.32 |

0.28 |

0.30 |

0.06 |

|

-

* Примечание: ПП1–ПП6 – номер участка, S – проективное покрытие, N – число талломов, Т – показатель жизненности

Показатель жизненности (Т) свидетельствует об увеличении виталитетного уровня в ряду стационарных участков 1 (2) – 4 – 3 (5, 6), что в целом совпадает с увеличением загрязненности воздуха и возрастанием антропогенного пресса.

В настоящее время вопросы популяционной структуры вида у лишайников активно обсуждаются отечественными учёными. Применение популяционного подхода к изучению лишайников дает возможность получить объективную информацию об устойчивости видов к загрязнению среды. Нередко спектры популяций характеризуются как неполночленные, а четкое отнесение таллома к той или иной возрастной группе затруднено. Это связано с длительностью роста и существования взрослых талломов, а также отсутствием учета микроскопических особей. Остальные стадии представлены незначительно. Полночленность популяций и соотношение онтогенетических групп не зависят от экспозиции. В неблагоприятных условиях существования зарегистрировано старение популяций.

На жизненный уровень популяций влияет загрязненность воздуха выхлопными газами автомобилей: около автотрасс они близки к депрессивным, около пруда вдалеке от дороги характеризуются как равновесные. Освещенность также играет роль в изменении виталитета талломов Xanthoria parietina (жизненность талломов выше на восточной стороне).

Модельный лишайник встречается в сильно антропогенно измененных местообитаниях. К наиболее важным индикационным показателям у Xanthoria parietina как тест-организма состояния окружающей среды следует отнести проективное покрытие субстрата талломами и жизненность популяции. Онтогенетическая структура популяций служит дополнительным методом в комплексной оценке мест произрастания, хотя в некоторых случаях использование данных о структуре популяций имеет значение для определения их общего состояния.

Выражаем благодарность к.б.н., доценту СГСПУ В.Н. Ильиной за научные и методические консультации.

Список литературы К состоянию популяций Xanthoria parietina на территории города Самара

- Benedict J.B., Nash T.H. 1990. Radial Growth and Habitat Selection by Morphologically Similar Chemotypes of Xanthoparmelia. — The Bryologist. 93(3): 319-327.

- [Byazrov] Бязров Л. Г. 2002. Лишайники в экологическом мониторинге. М. 336 с.

- [Dikova et al.] Дикова А.А., Сартова А.Э., Васильева В.М., Суетина Ю.Г. 2020. Структура популяции ксантории настенной в условиях города Йошкар-Олы. — В кн.: Современные проблемы естественных наук и медицины. Сборник статей Всероссийской научной конференции. Йошкар-Ола. С. 575-577.

- [Ibragimova] Ибрагимова Э.Э. 2011. Лихеноиндикация степени аэротехногенного загрязнения в урбоэкосистемах на примере Xanthoria parietina (L.) Belt. — Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». 24(63, 1): 34-39.

- [Ilyina, Batina] Ильина В.Н., Батина Д.А. 2021. Городские и пригородные леса как действующие и перспективные особо охраняемые природные территории (на примере г.о. Самара). — Научные труды Национального парка «Хвалынский». 13: 140-142.

- Ilyina V., Mitroshenkova A., Nalivayko I., Husnutdinova L. 2019. Ontogenetic structure of lichen populations as the index of the condition of the urbanized territories. — E3S Web of Conferences, 138, 01023 (2019). International Scientific Conference "Construction and Architecture: Theory and Practice for the Innovation Development" (CATPID-2019). 6 p. https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913801023

- [Ilyina, Novokreshenova] Ильина В.Н., Новокрещенова А.С. 2020. Об особенностях растительности Куйбышевского района г.о. Самара в условиях антропогенной нагрузки. — В кн.: Рациональное природопользование - основа устойчивого развития: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Грозный; Махачкала. С. 79-83.

- [Ilyina] Ильина В.Н. 2021. К вопросу о состоянии дубовых древостоев пригородных лесов и зеленых зон г.о. Самара. — В кн.: Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития. Материалы международной научно-практической конференции. Красноярск. С. 429-431.

- [Kavelenova] Кавеленова Л.М. 2003. Проблемы организации системы фитомониторинга городской среды в условиях лесостепи. Самара. 124 с.

- [Khodosovtseva] Ходосовцева Ю.А. 2009. Лiхеноiндикацийна оцшка якосп атмосферного пов^ря рекреацшних ландшафтсв Ялтинського амфитеатру. — Чорноморський ботаничний журнал. 5(3): 397-405.

- [Khodosovtseva] Ходосовцева Ю.А. 2009. Лiхеноiндикацiйне картування урбанизованних ландшафтсв Ялтинського амф^еатру (Крим). — Чорноморський ботаничний журнал. 5(2): 207-218.

- [Korchikov] Корчиков Е.С. 2006. Лишайники Самарской области. — Вестник Самарского государственного университета. Естественнонаучная серия: Биология. 7: 95-107.

- Kuusinen M. 1995. Epiphytic Lichen Diversity on Salix caprea and Populus tremula in Old-growth Forests of Finland. — Mitt. Eidgenoss. Forsch. anst. Wald schnee Landsch. 70(1): 125-132.

- [Lishtva] Лиштва А.В. 2007. Лихенология: учеб.-метод. пособие. Иркутск. 121 с.

- [Mitroshenkova, Ilyina] Митрошенкова А.Е., Ильина В.Н. 2019. Об онтогенетической структуре и динамике ценопопуляций Plantago media L. в условиях урбанизированной среды (г.о. Самара, Загородный парк). — В кн.: Фармацевтическая ботаника: современность и перспективы: IV Межвузовская научно-практическая конференция. Самара. С. 8-12.

- [Mitroshenkova, Ilyina] Митрошенкова А.Е., Ильина В.Н. 2020. Ботаническая характеристика урочища «Коптев овраг» (Красноглинский район, Самарская область). — Международный научно-исследовательский журнал. 4(94, 1): 64-67.

- [Novokreshenova, Ilyina] Новокрещенова А.С., Ильина В.Н. 2020. Современное экологическое состояние природного комплекса «Озеро Гатное» (г.о. Самара). — В кн.: Пространственно-временные аспекты функционирования биосистем: сборник материалов XVI Международной научной экологической конференции, посвященной памяти Александра Владимировича Присного. Белгород. С. 233-235.

- [Suetina] Суетина Ю.Г. 2001. Онтогенез и структура популяции Xanthoria parietina (L.) Tr. Fr. в различных экологических условиях. — Экология. 3: 203-208.

- [Suetina] Суетина Ю.Г. 2020. Изменение структуры популяции ксантории настенной (Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.) в г. Йошкар-Оле за период 2001-2017 гг. — В кн.: Города Среднего Поволжья: история и современность (к 100-летию Республики Марий Эл и 435-летию города Йошкар-Олы). Сборник статей III межрегиональной научно-практической конференции. Йошкар-Ола. С. 412-416.

- [Zakutnova] Закутнова В.И. 2004. Лишайники в экологическом мониторинге Астраханского региона. — Вестник ОГУ. 4: 100-108.

- [Zlobin] Злобин Ю.А. 1989. Принципы и методы изучения ценотических популяций растений. Казань. 146 с.