К технике выполнения оперативных приемов в глубине раны

Автор: Сахно Н.В., Ватников Ю.А., Скребнева Е.Н., Олейник Т.Н., Воронина Ю.Ю.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 6, 2017 года.

Бесплатный доступ

Существующие для хирургической обра-ботки ран материалы относятся к вспомога-тельным хирургическим инструментам, при-меняемым при оперативном вмешательстве: зонд хирургический трубчатый для ревизии ран перед их ушиванием, а также инструмент для наложения нити в глубине раны. Разрабо-танный нами зонд хирургический выполнен в виде прямой металлический полой трубки с двумя рядами противоположно расположенных в шахматном порядке овальных отверстий параллельно ее продольной оси. При этом в торце канала рабочей части зонда выполнено атравматичное каплевидное утолщение, а с другого его конца - опорная площадка для пальцев в виде двух Т-образных в поперечном сечении лепестков, которые расположены на муфте по обе стороны входного отверстия в канал зонда. В свою очередь, инструмент для наложения лигатур в глубине раны содержит рукоятку в виде опорной площадки для пальцев и кисти, а также стержень, на конце которо-го со свободной стороны расположен рабо-чий элемент в виде П-образной вилки с двумя рожками. Под шовные нити на торцах рож-ков выполнены клиновидные сквозные проре-зи, образующие равные части с каплевидны-ми утолщениями и проходящие под углом 30º к основанию вилки. Максимальная ширина каждой прорези равна максимальному диа-метру шовной нити, а максимальная глубина каждой прорези находится на наружной сто-роне рожка. Применение разработанного ин-струмента повышает органичность кон- струкции, управляемость и удобство ис-пользования инструмента; облегчает нало-жение лигатур и при применении модифициро-ванного зонда снижает травматичность опе-рации при санации раны.

Рана, зонд хирургический трубчатый, лигатура, инструмент для нало-жения нити в глубине раны

Короткий адрес: https://sciup.org/14084928

IDR: 14084928 | УДК: 636.237.21.082.251:619:618.19-002.003.12

Текст научной статьи К технике выполнения оперативных приемов в глубине раны

Введение. Хирургическая обработка раны включает механическую очистку, дезинфекцию кожи вокруг раны, осмотр раневого канала, удаление инородных предметов или гнойно- некротических масс [9], при этом хирургическая тактика должна исходить из анализа протяженности, глубины и особенностей раневого канала [4, 5]. Для ревизии раны используют зонды различного назначения и длины. Независимо от величины раны операция проводится в полном объеме с иссечением поверхностных мягких тканей, производится тщательный осмотр полости раны и гемостаз [4, 9].Следует отметить, что в отдельных случаях адекватная хирургия ран затруднительна, так как требует дополнительного инструментального сопровождения.

Цель работы . Разработать устройства в виде зонда хирургического трубчатого и инструмента для наложения лигатур в глубине раны с целью повышения их управляемости и атравма-тичности, а также обеспечения возможности активной очистки ран с помощью зондов хирургических и повышения надежности хирургических швов, накладываемых при ушивании раны с использованием инструмента для наложения лигатур в глубине раны.

Материалы и методы. Исследования проводили на базе кафедры эпизоотологии и терапии ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ» и департамента ветеринарной медицины ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов». Нами проведена ревизия, санация, дренирование и частичное ушивание операционных и спонтанных ран у 25 животных (8 голов коров, 3 свиньи, 3 теленка, 3 овцы, 3 собаки). В работе использованы зонды хирургические и инструменты для наложения лигатур в глубине раны – общеупотребительные и разработанные нами.

Результаты исследований и их обсуждение. Оказание помощи животным при резаных, укушенных, рваных ранах, осложненных гнойной инфекцией, с затеками и карманами требует скрупулезной ревизии и санации. С этой целью используют различные вспомогательные хирургические инструменты. Например, применяют зонд хирургический желобоватый с V-образным в поперечном сечении желобом по всей его длине, при этом с одного конца зонда для пальцев рук оперирующего персонала выполнена опорная площадка в виде двух лепестков, а со второго конца – каплевидное утолщение. Обычно эти металлические зонды выпускают прямыми, длиною 170–220 мм, при расстоянии между бортами желоба 4 мм.Также используют зонд хирургический пуговчатый в виде ме- таллического стержня с каплевидным рабочим концом с одного конца и уплощенной рукояткой – с другого. Такой неизогнутый стержень выпускается длиною 200 мм с поперечником 2 мм [3].

Однако для достижения оптимального режима работы хирурга с этими зондами необходима их надежная фиксация в рабочем положении. Имеющиеся площадки для фиксации зондов такой конструкции не исключают соскальзывания пальцев. Это влечет расслоение тканей в исследуемой ране. Зона повреждающего воздействия этих вспомогательных хирургических инструментов возрастает, что может повлечь неоправданную травму тканей. Кроме того, из-за полного или частичного закрытия просвета верхней апертуры раны самим зондом затрудняется отведение гноя, лимфы, сгустков крови, шерсти и грязи из полостей ран, абсцессов и др. [6]. Поэтому оснащенность хирурга современ- ными многофункциональными инструментами важна для успеха оперативного вмешательства. Для обеспечения возможности активной очистки ран и удаления содержимого абсцессов была проведена модернизация зонда хирургического.

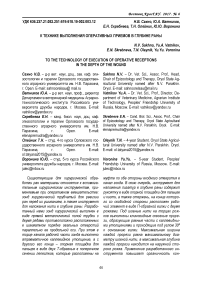

Разработанный нами зонд хирургический выполнен в виде прямой металлический полой трубки с двумя рядами противоположно расположенных в шахматном порядке овальных отверстий параллельно ее продольной оси (рис. 1, 2). При этом в торце канала рабочей части зонда выполнено атравматичное каплевидное утолщение, а с другого его конца – опорная площадка для пальцев в виде двух Т-образных в поперечном сечении лепестков, которые расположены на муфте по обе стороны входного отверстия в канал зонда. Муфта служит для крепления подигольного конуса пластикового шприца однократного использования [8].

Рис. 1. Зонд хирургический трубчатый (схема): 1 – прямая металлическая трубка; 2 – овальные отверстия; 3 – муфта; 4 – входное отверстие; 5 – Т-образные лепестки опорной площадки;

6 – каплевидное утолщение

Рис. 2. Введение зонда хирургического трубчатого в просвет гнойной раны для ее санации

Зонд хирургический трубчатый работает следующим образом. Его фиксируют пальцами за Т-образные лепестки опорной площадки и направляют в просвет верхней апертуры раны каплевидным утолщением на необходимую глубину. При этом направление продвижения данному инструменту придают указательным пальцем, расположенным поверх металлической трубки зонда. Вращательными движениями исследуют раневой канал на всю его глубину и ведут поиск ходов и карманов в ране. При этом за счет того, что зонд хирургический трубчатый является полым, существует возможность активного очищения полости раны. С этой целью присоединяют шприц к муфте, введя его подигольный конус во входное отверстие зонда. Шприц при этом предварительно заполняют 0,9%-м раствором натрия хлорида или антисептиком и выполняют санацию раны.

За счет того, что два ряда овальных отверстий зонда расположены в шахматном порядке, то охватывается значительная зона при санации раневой полости. Овальная форма отверстий в трубке зонда обусловлена небольшим поперечным сечением зонда – 4 мм, при просвете канала 2 мм. Для мелких домашних животных изготовление зонда хирургического трубчатого достаточно длиною до 220 мм, а для крупных животных необходимо изготовление этих зондов большей длины. Т-образные в поперечном сечении опорные площадки для пальцев хирурга позволяют исключить любое смещение зонда в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, в том числе и вращательное. Возможность проведения как пассивной, так и активной эвакуации содержимого ран и абсцессов необходима для быстрого снижения очага напряжения в зоне сдавливания близ расположенных здоровых тканей.

После очистки раневой полости возникает необходимость в наложении лигатур в глубине раны, как с целью гемостаза, так и для частичного ушивания раневой полости для уменьшения ее объема. Для этого в гуманитарной медицине зачастую используют устройство для наложения лигатуры, содержащее шарнирно соединенные перекрещивающиеся бранши с рукоятками и кремальерой на одних концах и рабочими губками – на других. Концы губок выполнены скошенными, так, что при смыкании образуют клиновидный паз, куда прокладывается нить. Фиксацию нити в инструменте в рабочем положении производят при закрытом состо- янии кремальерой [1]. Недостатком устройства является то, что для погружения и затягивания узла в глубине раны требуется проведение множества манипуляций, которые необходимо синхронизировать с управлением бранш-устройства. Это значительно усложняет и удлиняет операцию. Устройство громоздко и подходит не для всех типов ран. Кроме того, не исключено перетирание и разрыв нити при зажатии ее рабочими губками, что не исключает кровотечения, в том числе и послеоперационные.

Применяют также инструмент для наложения лигатур в глубине раны, содержащий конусообразную шестигранную рукоятку, которая соединена с цилиндрической частью и вилкой, развернутой под углом 22°, с изогнутыми рожками по радиусу 2 мм под углом 90°. После образования узла над раной концы нити фиксируются прижатием первым и третьим пальцами к боковым поверхностям второго пальца левой кисти с легким натягиванием нитей. Между нитями вставляется инструмент так, что они ложатся в изогнутость рожек. Натягивая нити левой рукой, инструмент продвигают правой рукой в глубину раны, и растягиванием на рожках в стороны нитей затягивают узел [2]. Однако работа с этим инструментом для наложения лигатур в глубине раны сопряжена с определенными усилиями для достижения правильного положения инструмента в руке, так как его конусообразная шестигранная рукоятка не обладает высокой органичностью, что снижает его управляемость. При этом не исключено смещение узла с поврежденного кровеносного сосуда, что возобновляет кровотечение. Наличие изогнутостей в трех местах рабочей части инструмента под различными углами увеличивает его площадь, занимаемую в нижней апертуре операционной раны, что затрудняет выполнение манипуляций по наложению лигатур. Также не исключено соскальзывание нити из изогнутости рожков, возникают затруднения при затягивании узла. Все это в целом увеличивает время на проведение операции.

Для обеспечения органичности конструкции и управляемости инструмента, облегчения наложения лигатуры разработан инструмент для наложения лигатур в глубине раны. Наиболее эффективно применение инструмента для наложения лигатур в глубине раны при затягивании лигатурных узлов для лигирования поврежденных кровеносных сосудов и ушивания полости раны.

Инструмент для наложения лигатур в глубине раны содержит рукоятку в виде опорной площадки для пальцев и кисти, а также стержень, на конце которого со свободной стороны расположен рабочий элемент в виде П-образной вилки с двумя рожками. Под шовные нити на торцах рожков выполнены клиновидные сквозные прорези, образующие равные части с каплевидными утолщениями и проходящие под углом 30º к основанию вилки (рис. 3). Каплевидные утолщения выполнены для атравматичной опоры на ткани при затягивании узлов. Максимальная ширина каждой прорези равна максимальному диаметру шовной нити, а максимальная глубина каждой прорези находится на наружной стороне рожка [7].

Инструмент для наложения лигатур в глубине раны применяют следующим образом. При появлении кровотечения во время оперативного вмешательства обводят рассасывающейся синтетической нитью поврежденный кровеносный сосуд, расположенный в нижней апертуре операционной раны. После этого над раной формируют петлю для будущего лигатурного узла. Затем концы рассасывающейся синтетической нити фиксируют прижатием I и III пальцев к боковым поверхностям II пальца левой кисти с легким натягиванием нитей вдоль рукоятки. Инструмент для наложения лигатур удерживают пальцами за рукоятку и направляют его рабочую часть между нитями над петлей для узла.

Инструмент вставляется так, что нити ложатся в прорези свободных концов рожков вилки. Натягивая нити левой рукой, инструмент продвигают правой рукой в глубину раны.

Рис. 3. Затягивание узла с помощью инструмента для наложения лигатур в глубине раны

Инструмент для наложения лигатур выводится из раны. Над раной делается петля для второго узла, которая таким же способом погружается в рану и затягивается в ее нижней апертуре. Узел при этом достаточно плотно затягивается, создается умеренное натяжение сшиваемых тканей, что не ведет к их прорезыванию. Конструкция инструмента для наложения лигатур в глубине раны дает возможность менять угол его расположения в операционной ране относительно нити для наложения лигатур и не позволяет ей выходить из прорезей, так как они выведены кнаружи под углом 30° к основанию вилки в плоскости, параллельной продольной оси.

Кроме того, несмотря на возможное давление тканей стенок операционной раны,

П-образная форма вилки предотвращает сближение и скручивание двух концов нити, находящихся между рабочим элементом инструмента для наложения лигатур в глубине раны и пальцами хирурга. Затем инструмент для наложения лигатур выводят за пределы операционной раны. Рану санируют и ушивают.

Выводы. Применение разработанного инструмента для наложения лигатур в глубине раны позволяет оптимизировать угол между инструментом для наложения лигатур в глубине раны и накладываемым узлом; уменьшить площадь рабочей части инструмента, занимаемой в нижней апертуре операционной раны; повысить органичность конструкции, управляемость и удобство использования инструмента; облегчить наложение лигатуры; исключить при нало- жении лигатур выход нити из пазов рабочей части инструмента; снизить время на проведение операции; уменьшить кровопотерю; снизить травматичность данного вспомогательного инструмента. При использовании нашей конструкции инструмента для наложения лигатур в глубине раны отмечена более надежная работа с нитями для наложения лигатур. При этом сохраняется тактильная взаимосвязь рук хирурга с тканями, а создаваемый в глубине раны узел надежно затягивается. Это значительно снижает трудоемкость наложения внутрираневых швов и повышает эффективность операции.

В свою очередь, применение разработанного зонда хирургического трубчатого позволяет повысить управляемость вспомогательного хирургического инструмента; избежать неоправданной травмы тканей животного, исключив «блуждание» рабочего конца зонда в тканях; достичь возможности активной эвакуации содержимого ран, абсцессов и их санации. При использовании разработанного зонда хирургического трубчатого отмечено более быстрое и безопасное исследование нижней апертуры раны, что в меньшей мере наблюдается при работе с известными зондами.

Список литературы К технике выполнения оперативных приемов в глубине раны

- Авторское свидетельство СССР № 1377057, кл. А61B 17/12//Бюл. № 8. -1988.

- Авторское свидетельство СССР № 333945, кл. А61B 17/12//Бюл. № 12. -1972.

- Алиев А.А. Экспериментальная хирургия: учеб. пособие. -2-е доп. и перераб. изд. -М.: НИЦ-Инженер, 1998. -С. 16.

- Веремей Э.И., Стекольников А.А., Семенов Б.С. . Общая хирургия ветеринарной медицины. -СПб.: ООО «КВАДРО», ООО «Издательско-полиграфическая компания КОСТА», 2012. -600 с.

- Веремей Э.И., Семенов Б.С., Стекольников А.А. . Оперативная хирургия с топографической анатомией. -СПб.: ООО «КВАДРО», ООО «Издательско-полиграфическая компания КОСТА», 2012. -560 с.

- Инструменты и оборудование в ветеринар-ной хирургии. История и современность: учеб. пособие/Н.В. Сахно, Ю.А. Ватников, С.А. Ягников ; под общ. ред. Н.В. Сахно. -СПб.: Лань, 2017. -152 с.

- Пат. 2550009 Российская Федерация, МПК А61В 17/12. Инструмент для наложения лига-тур в глубине раны: изобретение/Сахно Н.В., Ватников Ю.А., Туткышбай И.А.; заяви-тель и патентообладатель ФГБОУ ВПО «Орел ГАУ». -№ 2014116344/14; заявл. 22.04.2014; опубл. 10.05.2015, Бюл. № 13. -8 с.

- Пат. 160496 Российская Федерация, МПК А61В 17/00. Зонд хирургический трубчатый: полезная модель/Ватников Ю.А., Сахно Н.В., Сотникова Е.Д. ; заявитель и патентообладатель ФГАОУ ВПО «Россий-ский университет дружбы народов». -№ 2015154515/14; заявл. 18.12.2015; опубл. 20.03.2016, Бюл. № 8. -2 с.

- Справочник по ветеринарии: учеб. пособие/А.А. Стекольников, А. Ф. Кузнецов, А.А. Алиев . -СПб.: Проспект науки, 2011. -544 с.