К вопросам о динамике социальных изменений на основе модели цилиндрической винтовой линии

Автор: Грачв Антон Владимирович

Статья в выпуске: 2 (17), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье обосновывается слияние линейной и циклической модели развития общества на основе графика цилиндрической винтовой линии. Рассматриваются потенциальные возможности учета времени социальных изменений как для анализа прошлых событий, так и для прогнозирования социальных изменений в будущем.

Границы социального явления, модели развития общества, изменчивость и неизменность общества, цилиндрическая винтовая линия, закономерная сменяемость фаз, солнечная система, гелиоцентрическая и геоцентрическая модель, объективный учет времени социальных изменений

Короткий адрес: https://sciup.org/14123173

IDR: 14123173 | УДК: 316.42

Текст научной статьи К вопросам о динамике социальных изменений на основе модели цилиндрической винтовой линии

Современная научная мысль, в лице представителей различных дисциплин, предоставила и продолжает представлять человечеству обширную информацию о закономерностях развития общества в той или иной сферы деятельности. Естественным образом, каждая из дисциплин заявляет свой примат на решение глобальных проблем, выдвигаемых человеческому сообществу временем. Такая фрагментированность, усугублённая некоторой долей изоляции, основанной на использовании профессионального языка каждой из дисциплин, не умаляет количество проблемных полей, а скорее приводит к их увеличению. Пресловутая притча «о слоне и трёх мудрецах» актуальна сегодня как никогда.

«Понятия различных предметных областей не связаны между собой, что и порождает в индивидуальном и массовом сознании непонимание действительных связей реального мира. Разрыв этих связей приводит к отчуждению людей от Природы, создаёт иллюзию независимости, фантомный мир ложных ценностей, интересов и целей. Они не сближают людей, а, наоборот, разобщают. Усиливают профессиональное непонимание действительных проблем, вынуждают допускать просчёты и грубые ошибки, что и приводит в итоге к системному кризису». На это указывает коллектив авторов (Кузнецов О.Л., Кузнецов П.Г., Большаков Б.Е.) в своей книге «Устойчивое развитие: синтез естественных и гуманитарных наук». Такая постановка проблемы не может быть не очевидной для любого, кто хоть немного погрузился в любую из сфер научной деятельности. Границы специализации подчас не позволяют развить мысль. Сама реальность уже проявила эту проблему через возникновение междисциплинарных областей. И что удивительно, в рамках такой деятельности и математики, и биологи, и физики, и химики, находят общий язык, обнаруживая единые принципы.

Но если в области естественно-научных дисциплин недопонимания между профессиональными языками начинают устраняться благодаря развитию LT-языка, то в сфере гуманитарных наук положение иное. Основная проблема гуманитарных наук заключается в том, что есть объект, который исследуется, но этот объект всё время предстаёт в различных обликах. А следуя научной логике – новое лицо объекта, это уже другой, независимый объект. Это порождает массу проблем, поскольку каждый объект наделён своей легитимностью, что зачастую приводит к абсолютизации. Это приводит к локализации, отгораживанию от общего. Борьба концепций приводит лишь к усугублению кризиса и обедняет теоретическую базу, используемую практиками.

Основной причиной такого положения дел является отсутствие точного определения границ возникновения социального явления. Как правило, констатация факта происходит, когда достигается уровень активной фазы. Следовательно, начало явления, «скрытая» фаза остаётся вне зоны видимости исследователя. Это приводит к тому, что, основываясь на явной фазе продолжают применяться технологии, которые соответствуют только данному явлению, но при этом игнорируется «скрытая» фаза проявляющегося нового, которая протекает в лоне доминирующего на данный момент времени явления. Таким образом парадигмальный сдвиг остаётся незамеченным. А это приводит к экстренной смене инструментария, после того как происходит столкновение с новым явлением «лицом к лицу». Такое положение дел приводит к двойному перерасходу ресурсов. С одной стороны, приходится преодолевать инерцию сложившихся отношений в рамках предыдущего явления, а с другой стороны, нужно изымать ресурс для формирования новой структуры, способной работать в новых условиях.

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (17), 2016, ст. 6

Выпуск подготовлен по итогам VI Международной научной конференции по фундаментальным и прикладным проблемам устойчивого развития в системе «природа – общество – человек» (19-20 декабря 2016 г.)

Возникает вопрос о существовании системы отсчёта для распознавания границ социальных явлений. Такая система должна быть объективной и должна базироваться на закономерностях «над человеческого» характера. То есть, это должны быть закономерности, продиктованные самой Природой. В противном случае, любая созданная модель социальных изменений, является плодом изолированного взгляда субъекта, погружённого в поле своей деятельности. А это, вновь, возвращает нас к проблеме профессионального языка.

Очевидно, что основания для создания такой системы должны находить подтверждение в языках других, в частности, естественно-научных дисциплин. Только присутствие общих принципов, общих мер с естественно-научными дисциплинами, может говорить о приближении к обоснованной не интуитивным способом возможности считывания и систематизации процессов социальных изменений.

***

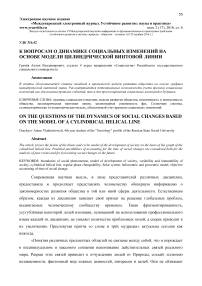

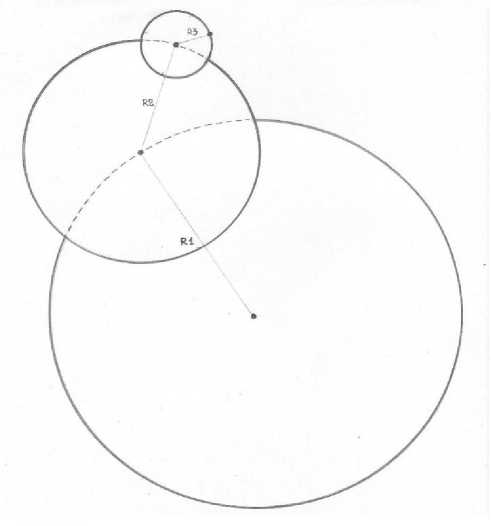

На сегодняшний день существует четыре основные модели развития общества (типы

социальной динамики): циклическая, линейная, спиральная и ризомообразная. (см рис 1)

При детальном рассмотрении можно сделать выводы, что единственной целостной моделью развития общества является спиральная. Все остальные являются частными её случаями. Цикл отображает непременное условие качественного изменения общества, что выражается в виде уровней спирального развития. Линия, обеспечивает непрерывность развития и является гарантом «разомкнутости» цикла, чтобы обеспечить уровневый переход. Ризомообразность, несмотря на то, что представители постмодернизма транспортировали образ ризомы - корневища многолетнего растения, у которого отсутствует общий стержень, - тем не менее, забывают, что это корень единого растения, который выискивает различные пути для питания этого единого растения. Таким образом, ризомообразность является вариативностью развития общества, привязанному к контексту

Рассмотрим это единство противоречий.

Цикл, указывает на неизбежное следование определённому ходу событий. Он указывает на рост качественных изменений, которые неизбежны на пути следования от начала цикла, до его окончания.

Линия, указывает на последовательную связь элементов и определяет количественную составляющую процесса, так как линия не имеет ни начала ни конца и определить точку качественного перехода невозможно. Для определения качества должна присутствовать граница между явлениями. Линия же – всегда едина.

Ризома, в свою очередь, даёт вариативность опыта, который всегда многогранен, даже если возникает в результате следования одной теории. Это, прежде всего, связано с пресловутым «человеческим фактором», который влияет на процесс ситуативно, но не фундаментально. Именно эта вариативность создаёт ощущение спонтанности и непредсказуемости процесса. Но ризома, это локальный взгляд на происходящее, что и сбивает с толку. В качестве примера можно привести деятельность различных отделов на большом предприятии. В каждом из отделов деятельность кажется не связанной друг с другом, но на самом деле, они есть части единого целого, которое действует в соответствии с чётким планом.

Спираль, как уже указывалось, объединяет все три подхода.

Все вышеперечисленные особенности локально отображают принципы развития общества. Но явно отсутствуют точки соединения этих элементов в целое. Это является важным препятствием для интеграции и сохраняет потенциально конфликтную ситуацию между сторонниками этих подходов в анализе происходящего в обществе.

В качестве примера можно привести развитие Российского общества, допустим, со времён Петра. Это общество изменялось не прерывно (линейность), преодолевало повторяющиеся фазы в развитии (цикличность), изменялось качественно (спиральность), и при этом, в зависимости от обстоятельств, использовала различные модели развития общества: секуляризацию, воцерковление, индустриализацию, военный коммунизм, НЭП, социализм, плановый рынок (ризома).

Спиральная модель развития общества, помимо включения в себя вышеперечисленных моделей, позволяет устранить противоречие между изменчивостью и неизменностью общества. Ведь нельзя отрицать, что, например, Российское общество существует на протяжении столетий, но при этом, оно претерпевало изменения в «самом-себе».

Цикл, как единица времени, присутствует в жизни человека с незапамятных времён. Это продиктовано естественным строением материального мира Вселенной, в которой объекты, движутся по орбитам вокруг воображаемого или реального центра. Таким образом, цикл является одним из фундаментальных законов движения объектов во времени.

Понятие цикла используется человечеством в различных сферах деятельности и знания. Начиная от использования естественных солнечно-лунных циклов в сельском хозяйстве и заканчивая циклом колебания атомов тулия, который используют в оптических атомных часах новейшего поколения.

Основным противоречием в определении цикличности у физических объектов и социальных объектов (явлений) в том, что физические объекты остаются формально неизменными для наблюдателя, тогда как процессы в социальных объектах придают им формально новое значение, качество. Это заставляет сомневаться в цикличности социальных процессов и оставляет их в поле линейного развития.

Определение линейности или цикличности развития процессов в мире социальных отношений крайне важно, поскольку это в немалой степени определяет мировоззрение и отношения между действующими субъектами. При линейном подходе можно определить наличие или отсутствие прогресса на основании количественных показателей, ибо мир развивается в режиме свободно текущего времени, историцизма. При таком подходе отсутствует живая связь между поколениями. Субъект, действующий в границах определённого пространственно-временного континуума, ничем не связан ни с предшествующими поколениями, ни с последующими. У таких субъектов нет обязательств ни перед прошлым, ни перед будущим. При цикличном подходе мы попадаем в иную крайность, связанную с неким «традиционализмом», который запирает нас в темнице консерватизма.

На сегодняшний день оба таких подхода показали свою несостоятельность в качестве универсумов, которые лежат в основании социальных изменении. Это можно отметить хотя бы на том, что человечество базируется на некоторых принципах, присущих каждой культуре, имеющей древнее происхождение. Эти ценности: взаимовыручка, забота о потомстве и предках, самопожертвование во имя других и др. Формирование таких принципов возможно при условии, если поколения и поколения, в своей практике отмечали такие особенности в поведении индивидов, которые позволяют наиболее эффективно преодолевать агрессивные воздействия окружающей среды в широком смысле этого слова.

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (17), 2016, ст. 6

Выпуск подготовлен по итогам VI Международной научной конференции по фундаментальным и прикладным проблемам устойчивого развития в системе «природа – общество – человек» (19-20 декабря 2016 г.)

Формирование таких ценностей, это продукт повторяемости. А повторяемость – это цикличность. Но такая цикличность, которая позволяет всей системе изменяться со временем, не утрачивая своих культурных кодов.

Естественное сочетание циклической и линейной модели хорошо прослеживается на истории экономической деятельности. На заре человечества, эта деятельность была подчинена строгой повторяемости: сначала, сезонной миграции животных, а позже и естественному сельскохозяйственному циклу. Ныне, когда процессы глобализации вывели экономический мир из состояния микро- в состояние макро-, инструментарий считывания экономических циклов стал сложнее (циклы Ганна, циклы Кондратьева). Но при всём изменении качества экономики древнего мира и мира современного, сохраняется неизменна константа – цикл экономического развития.

Понятие цикла применимо не только к экономической сфере деятельности человека. Цикл прослеживается практически во всех сферах: политика, культура, социальные изменения, геополитические процессы и т. д.

Наличие цикла как некоторой константы с одной стороны, и наличие линейных изменений с другой стороны, ставит перед нами проблему совмещения этих процессов: линейного и циклического.

***

Рассмотрим некоторые положения.

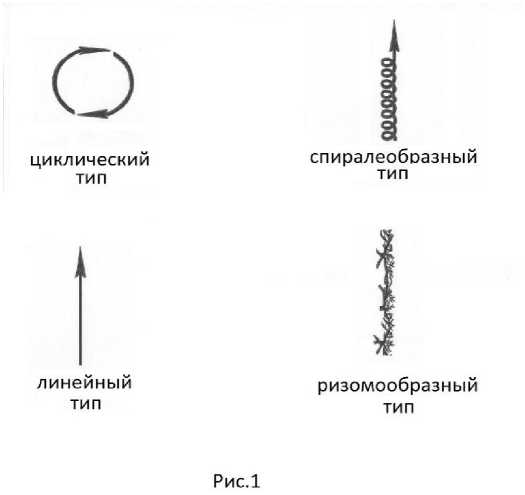

В линейном процессе, если рассматривать его в координатной плоскости плюс/минус бесконечность, все элементы имеют непосредственную связь только с одним предыдущим и одним последующим значением. Это даёт нам всего две модели, который определяют либо количественное уменьшение, либо количественное увеличение чего-либо до бесконечности. (рис. 2)

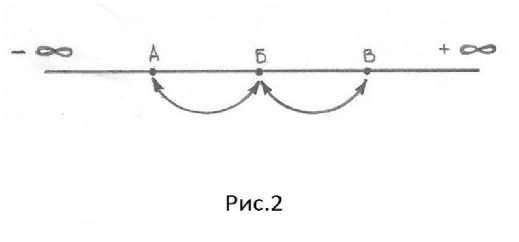

В циклическом процессе все элементы находятся в замкнутой системе, в которой есть начало и конец цикла. В данной модели количество возможных элементов стабильно, и они определяют не количественные изменения, а некоторые стадии цикла, то есть некоторое качественное состояние объекта, движущегося внутри цикла: удалённость от

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (17), 2016, ст. 6

Выпуск подготовлен по итогам VI Международной научной конференции по фундаментальным и прикладным проблемам устойчивого развития в системе «природа – общество – человек» (19-20 декабря 2016 г.)

начала. Не сложно заметить, что в модели цикла, есть только одно направление: от начала цикла к его завершению. (рис. 3)

Для того, чтобы количество переходило в качество, а качество могло тиражироваться в количество, необходимо, чтобы эти две системы существовали как одно целое. Но возможно ли соединить неизменное и изменяющееся? Существует ли такая модель не метафизически, а математически?

***

Рассмотрим цифровой ряд от «0» до «9» расположенный линейно (рис. 4).

О 2 4 66

I i • i i i111

1 3 5 79

Рис.4

Легко понять, что каждая цифра, кроме «0» это сложение предыдущего значения с некоторой константой равной единице – «1». «0+1=1», «1+1=2», «2+1=3», «…», «8+1=9». Таким образом, мы отмечаем количественное увеличение, выраженное в числовом значении.

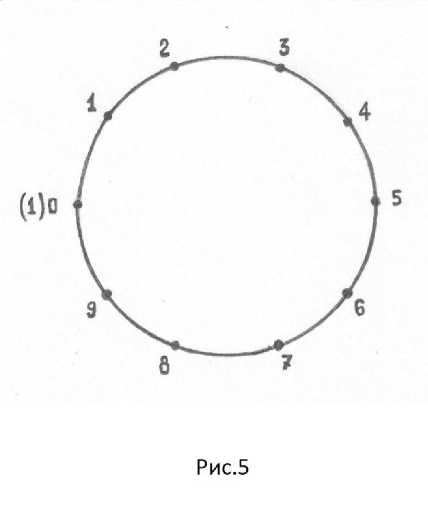

Теперь рассмотрим этот цифровой ряд, расположенным на замкнутой линии (рис 5). То есть, рассмотрим цикл, где «0» является началом и окончанием цикла, а отрезки между цифрами – сегменты цикла. Отметим, что получается десять равных сегментов, в соответствии с количеством цифр. Десятый сегмент необходим по условию равных отрезков, поскольку «0» и «9» не могут в пространстве занимать одно и то же положение

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (17), 2016, ст. 6

Выпуск подготовлен по итогам VI Международной научной конференции по фундаментальным и прикладным проблемам устойчивого развития в системе «природа – общество – человек» (19-20 декабря 2016 г.)

одновременно, поскольку они не тождественны. Без наличия десятого отрезка, условие не может быть выполнено, поскольку окружность не может быть замкнутой (рис. 6). Так же отметим, что каждая оппозиционная пара цифр имеет разницу в пять единиц. «0-5», «1-6», «2-7», «3-8» и «4-9». Таким образом, пять единиц являются константой, которой определяется точная оппозиция точек на окружности.

Поскольку цикл имеет начало и завершение, то в данной системе цифровой ряд указывает на качественное состояние: удаление от начала/приближение к завершению. Чем больше числовое значение цифры, тем ближе цикл к свершению, к точке качественного изменения.

Таким образом, мы располагаем двумя изолированными моделями: линейной и циклической. Каждая обладает некоторыми ограничениями. Линейная ограничена количеством цифр, которых всего 10, и для количественного выражения за пределами этого отрезка необходимо прибегать к составным числовым обозначениям. Циклическая модель ограничена замкнутостью линии, которая так же определена количеством отрезков между цифрами, которых 10. К тому же, завершение цикла характеризуется тем, что все значения возвращаются к исходным, то есть к «0».

И та и другая модель в чистом виде способна определить только малую часть реального мира, ту, которая способна уместиться в границах значений. И чтобы сосчитать реальный мир предложенными моделями, этот мир необходимо расчленять. Это приведёт к тому, что мир будет представлен большим количеством маленьких изолированных фрагментов, что препятствует его целостному восприятию.

Чтобы считывать бесконечно длящийся (количественное выражение) и бесконечно изменяющийся (качественное выражение) мир, необходимо линейную и циклическую модели сделать взаимообусловленными. Для этого необходимо в линейной модели выйти за границы отрезка, обозначенного цифрами, но сохранить непрерывность количественного изменения, отвечающего условиям n+1. А в циклической модели необходимо обеспечить переход качества с уровня на уровень, поскольку в базовой модели завершение цикла является возвращением в исходную точку, чего в реальном мире наблюдать невозможно, в силу закона необратимости времени.

***

Соблюдению требуемых условий соответствует спиральная модель.

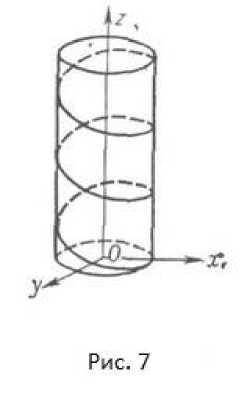

Следует оговориться, что под «спиралью» здесь понимается цилиндрическая винтовая линия, которая выражена кривой в трёхмерном пространстве с параметрическим уравнением вида : x = a cos t, y = a sin t, z = ht, где t – длина дуги, а – радиус цилиндра (рис. 7).

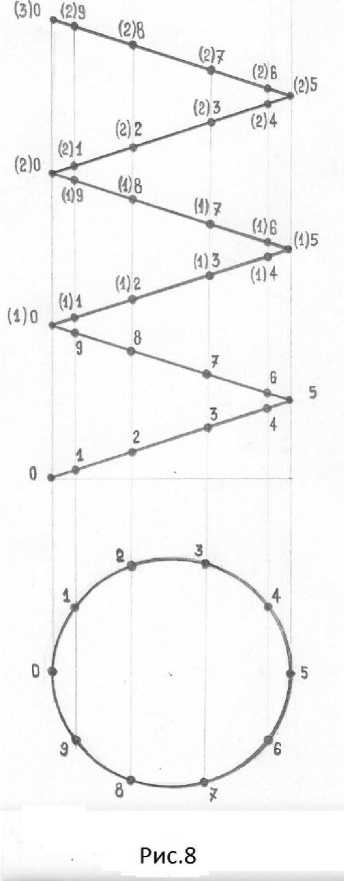

Если посмотреть на винтовую линию сверху, то легко увидеть круг, что соответствует циклической модели. А если посмотреть на винтовую линию сбоку, то можно увидеть, что точки начала и конца цикла находятся на различных уровнях, но проекция этих точек находится на одной прямой. Таким образом сохраняется непрерывность линии и сохраняется цикличность, но с тем условием, что каждое последующее начало цикла качественно отличается от предыдущего (рис. 8).

Если разделить отрезок между началом и завершением цикла на дистанции в соответствии с количеством цифр, то получится пространственная модель формирования числового ряда. Так, начиная с «0» последовательно проходя все отрезки, в соответствии с условиями цифрового деления цикла, рассмотренного выше, после девятого отрезка необходимо добавить ещё один отрезок, для того, чтобы вернуться в точку проекции начала цикла. В плоскостной модели цикла этой точкой являлась точка с обозначением цифрой «0». Но теперь мы имеем пространственную модель с «разомкнутым» циклом, в которой завершённый цикл качественно отличается от предыдущего. В такой модели обозначить завершение цикла цифрой «0» невозможно, ибо это будет нарушением трёхмерной модели.

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (17), 2016, ст. 6

Выпуск подготовлен по итогам VI Международной научной конференции по фундаментальным и прикладным проблемам устойчивого развития в системе «природа – общество – человек» (19-20 декабря 2016 г.)

значения. В данной системе –

Таким образом, для обозначения качественного различия одного завершённого цикла от другого, можно прибегнуть к выражению числового (количественного) различия, путём формирования числовых показателей из минимально необходимого количества цифр.

В данном случае, чтобы показать это различие, к «0» слева, при написании, добавляется «1», то есть первая после «0» цифра в обычном линейном цифровом ряду. Таким образом указывается, что окончание цикла находится на линии проекции точки «0» (начало цикла), но окончание цикла качественно отличается от начала на один минимальный порядок в соответствии с условиями цифрового ряда, заключённого в цикле. Так получается первое составное число – «10», которое в проекции лежит на плоскости точки «0», но содержит в себе весь путь цикла, состоящий из отрезков «9+1».

Далее начинается следующий цикл, который качественно отличается от предыдущего, что выражено в количественных показателях. Количественные показатели формируются путём обычного прибавления к предыдущему числовому значению минимального это «1». Таким образом количественные показатели следующего цикла формируются путём прибавления к предыдущему значению соответствующего количества единиц: «10+1=11», «11+1=12», «…», «19+1=20». Что соответствует принятому условию «n+1».

Очевидно, что точки начала и окончания циклов лежат в одной проекции точки «0». А их качественные различия определяются количеством минимальных отрезков, которые необходимы для того, чтобы достичь данной точки в пространстве, в соответствии с графиком заданной кривой.

Если сдвинуть точку проекции из точки «0», то любые точки расположенные на линии проекции будут иметь шаг, заданный в изначальной точке проекции «0». Так, в проекции точки «0» будет шаг между завершёнными циклами, заданный дистанцией «0-10»:

«0», «10», «20», «30» и т.д. В проекции любой другой точки этот шаг будет сохраняться: «2», «12», «22», «32» и т.д. Таким образом, дистанция в десять единиц является константой для определения качественного различия между витками. Или, упрощённо, уровень витка, определённый его порядковым номером: «1 десяток», «2 десятка», «3 десятка», «n десятков».

Представленная модель позволяет:

-

- определять начало цикла;

-

- определить завершение цикла;

-

- определить точки качественного изменения циклов;

-

- количественно выразить качественные изменения циклов.

То есть, спиральная модель, в представленном виде, позволяет производить количественно-качественные измерения объекта, существующего в пространстве и времени и имеющего как протяжённость, так и длительность.

***

После того как стала очевидной потенциальная целесообразность отмечать социальные изменения на основе графика цилиндрической винтовой линии, необходимо прояснить два ключевых момента. Первый, заключается в том: что принимать в качестве механизма, считывающего продолжительность цикла социальных изменений? Второй, заключается в том: что является точкой на плоскости, которая определяет начало и конец цикла социальных изменений?

Основная проблема современных исследователей социальных изменений, которые имеют в своей основе циклическое повторение общественных процессов заключается в том, что эти системы не имеют ярко выраженного механизма учёта времени цикла. Это либо не привязанный к конкретному течению времени цикл типа, «кризис-депрессия-оживление-подъём», что широко принято в экономических моделях. Либо это «большие циклы экономической конъюктуры», представленные в работах Н.Д. Кондратьева и подхваченная австрийским экономистом Й. Шумпетером, которые построены на приблизительных временных границах колебания рынка. Так же можно отметить «цивилизационную теорию» А. Тойнби и «пассионарную теорию» Л.Н. Гумилёва, которые так же вольно трактуют границы циклов. Сюда следует добавить работавшего, но значительно ранее, над проблемой «великих исторических периодов» в рамках своего «географического детерминизма» Л. Мечникова. Здесь же можно отметить и «формационную» модель К. Маркса. Над проблемой циклов работал и А.Л. Чижевский, который наиболее близко подошёл к естественно научному способу учёта социальных изменений. В схожем направлении, но с креном в экономическую плоскость, работал и В. Ганн, который рассматривал, среди прочего, годичные колебания биржевого рынка. Его идеи развил другой американец Д. Бредли, который вышел за границы годичного цикла и работал над угловыми положениями Юпитера и Урана, привязывая это к колебаниям фондовых рынков. Следует отметить, что и Ганн и Бредли, не являясь профессиональными трейдерами, основываясь на своих теориях, заработали немалые деньги. Позже, это направление развилось в то, что ныне называется Астротрейдинг. Одним из ярчайших отечественных представителей которого, является П. Свиридов.

Из перечисленного выше можно сделать промежуточный вывод, что мыслители различных времён и в различных областях, вполне отчётливо представляют, что общественные изменения содержат в себе некоторую закономерную сменяемость фаз. Другое дело, что локализация исследований не позволяет выявить единого стандарта для учёта времени сменяемости фаз. Каждый говорит о своём и на своём языке. В этой части, можно наблюдать ту же проблему профессионального языка, которая отмечена в естественно-научной области. Но если в области естественных наук проблема преодоления языкового барьера решается на основе LT-языка Р.Л. Бартини, и есть общая мера, то в области гуманитарных наук такой меры и такого механизма снятия языковых барьеров пока не наблюдается. Следовательно, необходимо сконцентрироваться в первую очередь на поиске того, что может быть выражено в качестве общей меры для всех гуманитарных наук, работающих над проблемами циклов социальных изменений.

Поскольку все авторы, которые так или иначе исследуют циклы социальных изменений отмечают, что существует некоторый исторический период, по истечении которого социальные взаимоотношения приобретают качественно иной характер, относительно предыдущего периода, то можно предположить, что единственной мерой, определяющей и количественные изменения и качественные, может являться – Время.

Время определяет нашу социальную жизнь. Время на детство, время на обучение, время для отдыха, время для труда, время на выпуск единицы продукции, время хранения товара и тому подобное. Время определяет, какую новую социальную роль мы способны играть. Время вынуждает нас менять амплуа.

Время является важной составляющей на протяжении всего развития человеческих отношений. Начиная с песочных часов, основанных на действии земного притяжения, и заканчивая современными атомными часами, основанными на периоде распада ядра, человечество стремилось устранить погрешности в исчислении времени. Но это способы считывания линейного времени, которое не имеет ни начала, ни конца. Оно хорошо для определения количественных показателей. А, следовательно, точка отсчёта выбирается произвольно, на основании внутренней мотивации исследователя. Нас же интересует такая система считывания времени, - причём основанная на таких механизмах, которые являются выразителями работы универсальных закономерностей, - которая априори является над человеческой. То есть, эта система учёта времени должна быть объективна, а мы должны быть не способны вмешаться в действие сего механизма.

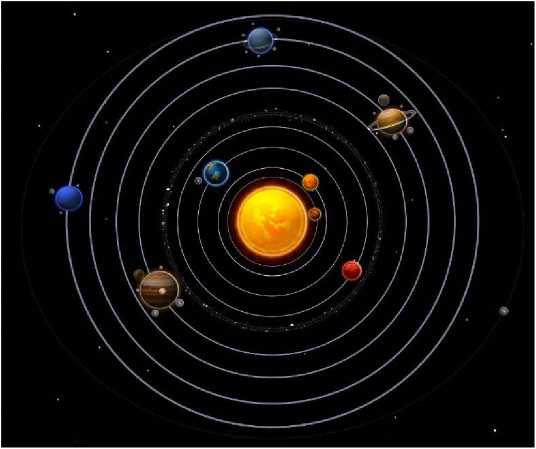

Таким механизмом является наша планетарная система.

Эта система построена и подчиняется только законам Природы, часть из которых нам известна, а большую часть которых ещё предстоит открыть. Следовательно, степень нашего влияния на работу этой системы сведена к минимуму. Всё, на что мы можем влиять в рамках этой системы, это малая часть поверхности планеты Земля. А степень влияния ограничивается способностью воздействовать на физические объекты, но не на фундаментальные принципы, на основе которых эти объекты существуют. Но, не смотря на кажущуюся малость зоны влияния, эта зона крайне важна для нас, поскольку именно в этом диапазоне и существует человечество как Вселенское явление. Именно поэтому важно понимать: каким образом механизм, под названием Солнечная система, влияет на жизнь человечества, и в частности на социальные изменения? Понимание этого позволит повысить уровень осознания взаимозависимости и минимизировать негативный эффект от неизбежных конфликтов.

***

Каким же образом можно использовать свойства Солнечной системы для определения динамики социальных изменений?

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (17), 2016, ст. 6

Выпуск подготовлен по итогам VI Международной научной конференции по фундаментальным и прикладным проблемам устойчивого развития в системе «природа – общество – человек» (19-20 декабря 2016 г.)

Рис.9

Представим себе Солнечную систему. Это центр, Солнце, вокруг которого вращаются планеты. Причём угол наклона орбит планет относительно мнимого экватора Солнца, составляет порядка 9 градусов. Это почти плоский диск (Рис.9).

В свою очередь, сама Солнечная система движется по определённой орбите вокруг некоего центра, который, вероятно, сам движется по орбите вокруг ещё одного центра. И так далее (Рис.10).

Опираясь на выше изложенное, можно сделать вывод, что, имея циклическую структуру Солнечной системы в моменте, при придании всей системе движения, мы получаем в пространстве график цилиндрической винтовой линии для всех планет Солнечной системы, кроме Солнца, поскольку оно в данной модели является центром (Рис.11).

Но поскольку мы являемся наблюдателями, находящимися на планете Земля, то для пользования данной моделью нам необходимо из гелиоцентрической системы перейти в геоцентрическую, чтобы осуществить построение графика относительно Земли. И ещё одно. Поскольку основным, что нас интересует является время, а мы являемся наблюдателями за движением небесных тел с планеты Земля, то учёт движения планет Солнечной системы ведётся на основании их проекции на окружность, с делением в 360 градусов. Это позволяет устранить погрешность элипсов орбит и наклона орбит (при данном учёте времени эти параметры не существенны).

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (17), 2016, ст. 6

Выпуск подготовлен по итогам VI Международной научной конференции по фундаментальным и прикладным проблемам устойчивого развития в системе «природа – общество – человек» (19-20 декабря 2016 г.)

Рис.10

Таким образом, мы получаем систему графиков цилиндрической винтовой линии относительно планеты Земля, которая позволяет наблюдать кривую не только для всех планет, но и для Солнца. Каждый график, привязанный к орбите и скорости движения по орбите какого-либо из небесных тел, даёт нам хронометр с заданными характеристиками.

Такой тип хронометра позволяет получить, в зависимости от целей исследования, точные временные отрезки для проведения наиболее корректного сравнительного анализа различных эпох развития человечества или индивида. Более того, такой тип хронометра обеспечивает нас считывающим время инструментом, который основан на сложной механике Солнечной системы. Такой механизм является гарантом объективного учёта времени социальных изменений, чего не может обеспечить ни одна система учёта времени, придуманная человечеством до сих пор. Именно отсутствие объективной системы учёта времени социальных изменений не позволяет корректно прогнозировать развитие социальных процессов, оставляя нам лишь одно движение «наощупь» из-за того, что нет возможности определить точный горизонт того или иного события.

Основываясь в вычислениях на графике цилиндрической винтовой линии можно с точностью определить границы начала и конца цикла, определить фазы цикла, определить систему точек для корреляции, что в совокупности позволяет более точно прогнозировать коридор, в котором будут протекать социальные изменения.

Список литературы К вопросам о динамике социальных изменений на основе модели цилиндрической винтовой линии

- Парето В. Трансформация демократии / Вильфредо Парето. - М.: ИД КДУ: ИД «Территория будущего», 2013.

- Мечников Л.И. Цивилизация и великие исторические реки; Статьи/ Сост., примеч. Евдокимова В.И. - М.: Издательская группа «Прогресс», «Пангея», 1995.

- Кондратьев Н.Д Большие циклы конъюктуры и теория предвидения. Избранные труды/Н.Д Кондратьев; Международный фонд Н.Д. Кондратьева и др. - М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2002.

- Коллинз Р. Макроистория: Очерки социологии большой длительности. Пер. с англ./Послесл. И.С.Розова. - М.: УРСС: ЛЕЛАНД. 2015.

- EDN: USHTOX

- Зельдович Я.Б. Высшая математика для начинающих и ее приложения к физике. М., Физматгиз, 1963.