К вопросу ацидофикации осадка первичных отстойников станций очистки сточных вод населенных мест

Автор: Сакаш Г.В., Колова А.Ф., Пазенко Т.Я.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 2, 2016 года.

Бесплатный доступ

В хозяйственно-бытовой сточной воде фосфор встречается в виде ортофосфатов, полифосфатов и фосфорсодержащих органических соединений. Для удаления фосфора из сточных вод могут быть использованы как биологические, так и физико-химические методы. По мнению большинства специалистов, наиболее экологически безопасным и перспективным является биологический метод, основанный на жизнедеятельности микроорганизмов активного ила. Эффективность метода зависит от обеспеченности процесса легкоокисляемой органикой. Этого можно достичь подачей в анаэробную зону биореактора осветленных сточных вод, содержащих продукты ацидофикации сырого осадка. В статье приведены результаты лабораторных исследований по подбору оптимальных параметров процесса ацидофикации сырых осадков и илов очистных сооружений городов Красноярска и Сосновоборска. Было изучено влияние продолжительности нахождения осадка в анаэробных условиях, его состава и влажности на интенсивность образования летучих жирных кислот. На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы: для получения легкоокисляемой органики, необходимой для интенсификации анаэробной стадии очистки сточных вод, целесообразнее использовать сырой осадок первичных отстойников; чем выше концентрация сухого вещества осадка, тем интенсивнее идет процесс выделения летучих жирных кислот; достаточное время ацидофикации составляет 5-6 суток.

Станции очистки сточных вод, ацидофикация, первичные отстойники

Короткий адрес: https://sciup.org/14084605

IDR: 14084605 | УДК: 628

Текст научной статьи К вопросу ацидофикации осадка первичных отстойников станций очистки сточных вод населенных мест

окрестностях Опытного завода и районе Шлюз 8. URL: (правый берег), далее опытная площадка в рай- 3/ (дата обращения: 22 декабря 2015 г.).

Введение. В последние годы все большее значение приобретает проблема охраны окружающей среды, и прежде всего водных объектов, от загрязнений, так как экологическое состояние природных водоемов ухудшается, а техногенная нагрузка на них растет [1, 2].

Рост численности населения, расширение применения моющих средств приводят к повышению поступления фосфора в водные объекты, в то время как традиционная биологическая очистка сточных вод не обеспечивает достаточной глубины удаления фосфора. Для удаления фосфора могут быть использованы как биологические, так и физико-химические методы. Естественно, наиболее экологически безопасным и перспективным является биологический метод. Он связан с жизнедеятельностью микроорганизмов активного ила. При биологической очистке бытовых сточных вод фосфор выводится из системы с избыточным активным илом, и чем больше содержание фосфора в активном иле, тем эффективнее происходит этот процесс. Определенные группы бактерий активного ила, так называемые фосфат-аккумулирующие организмы (ФАО), обладают способностью накапливать в своих клетках растворенные формы фосфора, т.е. они способны потреблять фосфора больше, чем требуется для прироста биомассы и энергетических потребностей.

Для формирования ила с высоким содержанием ФАО необходимо обеспечить следующие условия: наличие анаэробной зоны, последующей за ней аэробной или аноксидной зон, а также анаэробная зона должна быть обеспечена легкоокисляемой органикой в форме летучих жирных кислот (ЛЖК) [3].

Обеспечить анаэробную зону легкоокисляе-мой растворимой органикой можно тремя способами [3]:

-

1) подача в анаэробный реактор неочищенных сточных вод без первичного отстаивания. Однако это возможно при условии незначительного содержания в поступающих на очистку сточных водах сложноокисляемых и токсичных соединений, которые могут неблагоприятно влиять на активный ил вплоть до провокации его вспухания;

-

2) подача в анаэробный реактор готовых химических соединений или их растворов (например, метанола). Однако это экономически не выгодно и усложняет технологический процесс;

-

3) подача в анаэробный реактор осветленных сточных вод, содержащих продукты ацидо-фикации сырого осадка.

Процесс анаэробного разложения органических соединений сырого осадка протекает в три стадии [4]. Первые две стадии анаэробного гидролиза и ацидогенеза завершаются продуцированием низкомолекулярных летучих жирных кислот и по продолжительности менее длительны, чем третья стадия метаногенеза. Именно эти две первые стадии используются в очистке сточных вод для получения легкоокисляемой органики из сырого осадка в результате его ацидофикации [5].

Цель исследований. Установление оптимальных параметров процесса ацидофикации.

Задачи исследований : изучить влияние продолжительности нахождения осадка в анаэробных условиях, его состава и влажности на интенсивность образования ЛЖК.

Объекты и методы исследований . Исследования проводились на осадках и илах городских канализационных очистных сооружений Красноярска и Сосновоборска.

Эксперимент проводился по методике, приведенной в работе [6], следующим образом: в ряд пластмассовых емкостей (ацидофикаторов) объемом 1,5–2 л заливался осадок из первичных отстойников и смесь осадка с илом. Пробы выдерживались при комнатной температуре в течение 10 суток. Перемешивание содержимого осуществлялось два раза в сутки путем 5-кратного опрокидывания емкости с осадком, образовавшийся газ выпускали путем открывания крышки емкости. Перед отбором пробы надиловой жидкости осадок отстаивали в течение 30 мин и отстоянную иловую жидкость профильтровывали через бумажный фильтр. Изменение качества надиловой жидкости во времени контролировали ежедневно по следующим показателям: концентрация летучих жирных кислот (ЛЖК), содержание азота аммонийного (NH4+), содержание фосфатов (Р043-) и содержание легкоокисляемой органики по анализу перманганатной окисляемости (ПО).

Результаты исследований и их обсуждение . Результаты проведенных исследований представлены в виде графических зависимостей, приведенных на рисунках 1–3.

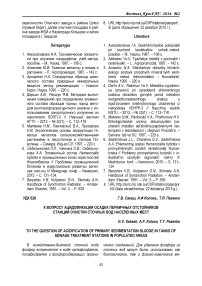

На рисунке 1 приведены графики, иллюстрирующие изменение содержания в надиловой жидкости вышеперечисленных показателей в зависимости от времени для сырых осадков первичных отстойников левобережных очистных сооружений (ЛОС) г. Красноярска различной влажности.

Как видно из приведенных зависимостей, максимальное содержание легкоокисляемой органики и ЛЖК наблюдается для сырого осадка с минимальной влажностью примерно на 6-е сутки выдерживания пробы в анаэробных условиях. Чем выше влажность осадка, тем менее интенсивно идет выделение легкоокисляемой органики и ЛЖК в надиловую воду. Что касается изменения концентрации азота аммонийных солей и фосфатов, то она в основном растет.

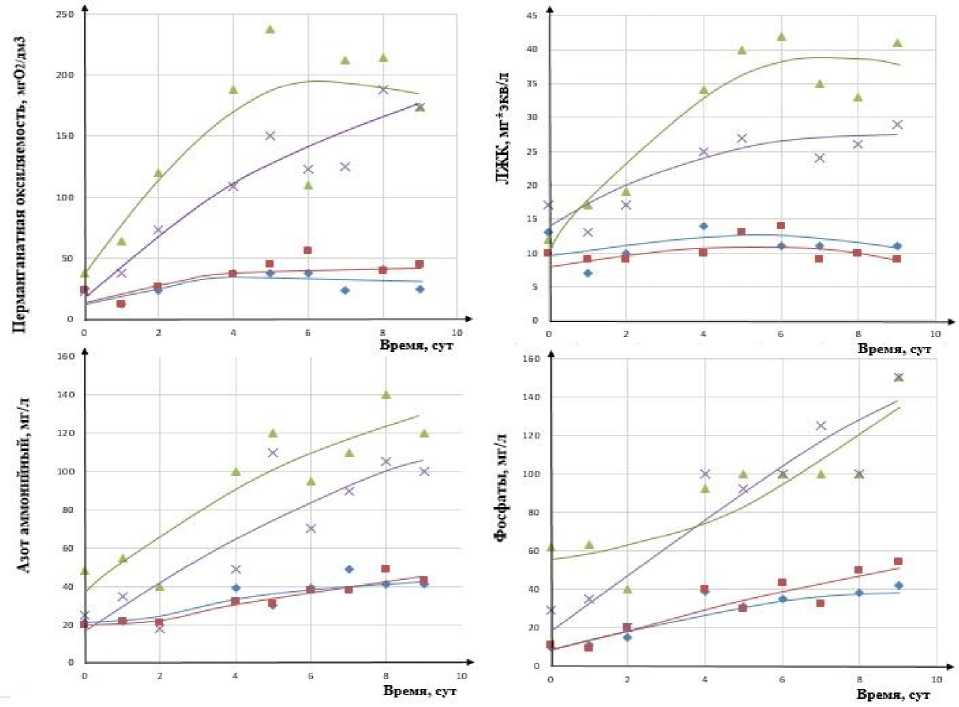

На рисунке 2 представлено влияние вида сырого осадка первичных отстойников правобережных (ПОС) и левобережных (ЛОС) очистных сооружений г. Красноярска, имеющих примерно одинаковую влажность, на содержание в надиловой жидкости азота аммонийных солей, фосфатов, ЛЖК и легкоокисляемой органики (ПО).

Как видно из рисунка 2, для осадка правобережных очистных сооружений выделение ЛЖК и легкоокисляемой органики при продолжительности процесса до 4–5 суток идет более интенсивно по сравнению с осадком первичных отстойников ЛОС, но в дальнейшем процесс затухает, в то время как выделение ЛЖК и легко-окисляемой органики из осадка ЛОС продолжается. Интенсивность выделения фосфатов и азота аммонийных солей в надиловую жидкость для осадка правобережных очистных сооружений выше, чем для осадка, отобранного с лево- бережных очистных сооружений. Данные наблюдения можно объяснить тем, что в технологической схеме ПОС предусмотрен возврат избыточного активного ила в преаэратор, стоящий перед первичными отстойниками. Поэтому осадок первичных отстойников ПОС представляет собой смесь избыточного ила и непосредственно осадка, в то время как на ЛОС возврата активного ила перед первичными отстойниками не предусмотрено.

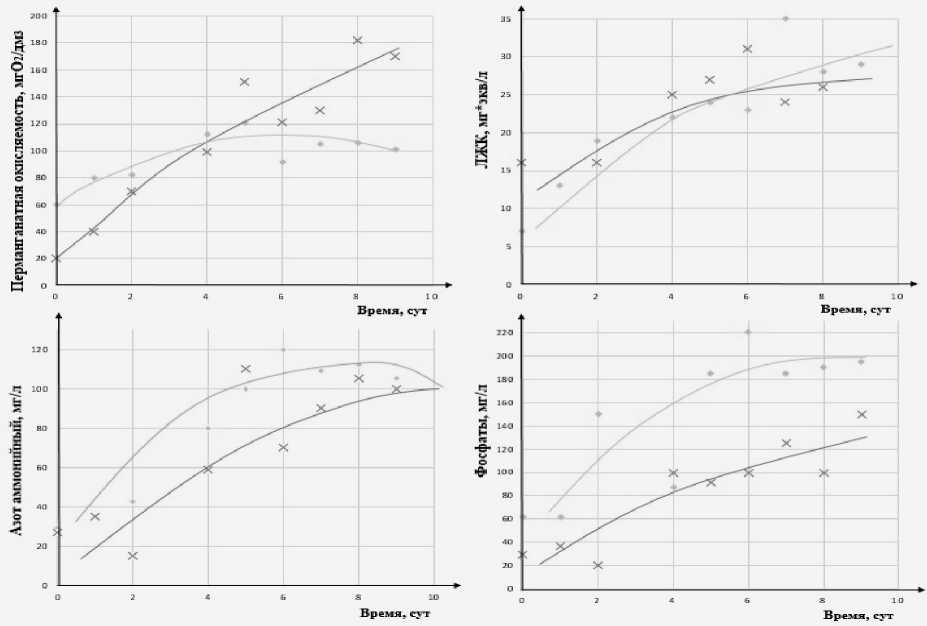

Для получения более четкой картины влияния состава осадка на процесс ацидогенеза нами было проведено дополнительное исследование. В качестве исследуемого материала был взят сырой осадок первичных отстойников II очереди ЛОС г. Красноярска с влажностью 99,8 % и смесь осадка и активного ила в соотношении 1:1 с очистных сооружений г. Сосново-борска с влажностью смеси 99,83 %.

Зависимости, характеризующие влияние продолжительности пребывания этих осадков в анаэробных условиях на содержание в надиловой жидкости азота аммонийных солей, фосфатов, ЛЖК, представлены на рисунке 3.

Рис. 1. Влияние влажности сырого осадка и продолжительности его пребывания в анаэробных условиях на содержание в надиловой жидкости легкоокисляемой органики, ЛЖК, азота аммонийных солей и фосфатов

Условные обозначения:

___я – сырой осадок первичных отстойников II очереди ЛОС, влажность – 99,7 %;

-

♦ – сырой осадок первичных отстойников II очереди ЛОС, влажность – 99,8 %;

---А – сырой осадок первичных отстойников III очереди ЛОС, влажность – 97,16 %;

---^ – сырой осадок первичных отстойников III очереди ЛОС, влажность – 98,1 %

Рис. 2. Влияние вида сырого осадка и продолжительности его пребывания в анаэробных условиях на содержание в надиловой жидкости азота аммонийных солей, фосфатов и ЛЖК

X

Условные обозначения:

– сырой осадок первичных отстойников I очереди ПОС, влажность 98,2 %;

– сырой осадок первичных отстойников III очереди ЛОС, влажность – 98,1 %

Рис. 3. Влияние состава осадка и продолжительности его пребывания в анаэробных условиях на содержание в надиловой жидкости азота аммонийных солей, фосфатов и ЛЖК

Условные обозначения:

-

♦ – сырой осадок первичных отстойников II очереди ЛОС, влажность – 99,8 %;

----■ – смесь осадка и активного ила, влажность – 99,83 %

Полученные данные говорят о том, что присутствие в осадке активного ила приводит к менее интенсивному выделению летучих жирных кислот, в то время как выделение фосфатов и азота аммонийных солей активизируется.

Выводы. На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

-

1. Для получения легкоокисляемой органики, необходимой для интенсификации анаэробной стадии очистки сточных вод, целесообразнее использовать сырой осадок первичных отстойников.

-

2. Чем выше концентрация сухого вещества осадка, тем интенсивнее идет процесс выделения летучих жирных кислот.

-

3. Оптимальное время пребывания осадка в ацидофикаторе составляет 5–6 суток.

Список литературы К вопросу ацидофикации осадка первичных отстойников станций очистки сточных вод населенных мест

- Сакаш Г.В., Сакаш Т.А. Качество природных водоемов Красноярского края и основные источники их загрязнения//Водоочистка. -2010.-№ 7. -С. 58-63

- Сакаш Г.В., Сакаш Т.А. Уровень техногенной нагрузки ТЭС на природные водоемы Крас-ноярского края//Промышленная энергетика. -2007. -№ 5. -С. 49-53.

- Жмур Н.С. Технологические и биохимические процессы очистки сточных вод на сооружениях с аэротенками. -М.: АКВАРОС, 2003. -512 с.

- Прикладная экобиотехнология: учеб. посо-бие: в 2 т. Т. 1/А.Е. Кузнецов . -2-е изд. -М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. -485 с.

- Ацидофикация (преферментация) как метод стабилизации сырого осадка при очистке сточных вод от биогенных элементов/М.Н. Козлов, С.М. Стрельцов, М.В. Кевбрина //Сб. науч.-техн. ст. и публикаций ОАО «Мосводоканал». -2014. -Вып. 3. -С. 164-178.

- Бойко Т.А. Интенсификация процессов де-фосфотизации сточных вод с использовани-ем летучих жирных кислот: дис. … канд. техн. наук. -Новосибирск, 2006.