К вопросу атрибуции региональных фотоколлекций (на примере альбома «Храмы, памятники, Ив.-Вознесенская старина» из собрания Д. Г. Бурылина)

Автор: Хангалова М.С.

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Музееведение и охрана культурного наследия

Статья в выпуске: 4, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье изложены результаты исследования, посвященного атрибуции и изучению культурно-исторического контекста создания и бытования фотоколлекции «Храмы, памятники, Ив.-Вознесенская старина» из фондов Ивановского государственного историко-краеведческого музея им. Д. Г. Бурылина. С использованием исторического метода и формально-стилистического анализа установлено авторство фотографий в данном фотоальбоме. На примере фотографий подобных объектов более раннего и более позднего периода изучена эволюция художественной формы и визуальных средств архитектурной фотографии Иваново-Вознесенска и Иваново.

Иваново-вознесенск, историческая фотография, бурылин, архитектура, церковь, рукопись, побединский, коллекция

Короткий адрес: https://sciup.org/170204430

IDR: 170204430 | УДК: 069 | DOI: 10.34685/HI.2023.43.4.012

Текст научной статьи К вопросу атрибуции региональных фотоколлекций (на примере альбома «Храмы, памятники, Ив.-Вознесенская старина» из собрания Д. Г. Бурылина)

Фотодокумент с точки зрения источниковедческого и искусствоведческого анализа исследования представляет собой набор свойств и характеристик, неразрывно связанных с социально-историческим контекстом. Обладая способностью репродуцировать на плоскости изо- бражение предметов искусства, отражающих свое время, фотография создает возможность физического их перемещения в пространстве и времени. Фотоколлекция как набор отдельных фотоизображений, собранных в один материальный объект, представляет собой некий «слепок» культурно-исторической среды, в которой она была создана и отражение личности автора. Стремление сохранить объекты материальной среды посредством создания их фотоизображений переносит интерес фотографа «с вещественного мира на универсум символов, а ценность с вещей на информацию»1. Данные образы, физически попадая в чужеродную среду создают для себя возможность нового прочтения, раскрытия во всей полноте своего содержания и воссоздания исторического окружения.

В Ивановском государственном историко-краеведческом музей имени Д. Г. Бурылина хранятся следующие фотоальбомы: «Храмы, Памятники, Ив.-Вознесенская старина» (ИОКМ 84025); «Набойки, Модели машинъ и разные вещи изъ дерева» (ИОКМ 83585/2); «Издъл1я изъ кости и ръдкости» (ИОКМ 83585/3); «Мраморные и бронзовые бюсты и раскопки» (ИОКМ 83585/5); «Юбилейные Подарки 1886-1911 и виды до-мовъ и фабрикъ Бурылиныхъ» (ИОКМ 83585/6); «Япон1я, Китай, Инд1я» (ИОКМ 84043). Все эти издания объединяет тот факт, что они были созданы по заказу Дмитрия Геннадьевича Бурылина (1852-1924) — фабриканта, мецената, коллекционера, основателя Музея в Иваново-Вознесенске.

Фотоколлекция «Храмы, Памятники, Ив.-Вознесенская старина» (ИОКМ 84025) представляет собой альбом в ледериновом переплете зеленовато-голубоватого оттенка размером 19,3 х 25,0x4,0 см с 27 листами, на каждом из которых с одной стороны наклеена фотография с видами храмовой архитектуры Иваново-Вознесенска и окрестностей, церковных предметов и исторических документов. На обратной стороне ряда листов имеются аннотации. Размер страниц 23,7x18,5 см. Размер фотографий 16,8x11,9 см. Фотографии наклеены на бланки, украшенные флоральным декором. Все фотографии альбома «Храмы, памятники, Ив.-Вознесенская старина» выполнены в технике бромосеребряния жела- тиновой печати в начале XX в. (1903-1910-е гг.) рядом Иваново-Вознесенских фотографов.

Дмитрий Геннадьевич Бурылин был рожден 4 (16) февраля 1852 н. в Вознесенской слободе близ села Иваново Суздальского уезда Владимирской губернии в семье промышленника Геннадия Диодоровича Бурылина. Дмитрий Геннадьевич получил домашнее образование, с 14 лет он вместе с братом Николаем уже руководил ситценабивной фабрикой, доставшейся им в наследство от деда. В 1864 г. в возрасте 12 лет Д. Г. Бурылин получает в дар от бабушки коллекцию старинных книг и монет деда и на протяжении всей жизни лично разыскивает предметы искусства, создавая более универсальную коллекцию. Собрание Д. Г. Бурылина содержало разные разделы: древнеегипетский, античный, нумизматический, масонский, а также собрание живописи, образцов тканей, изразцов и другие. В 1914 году сформированная Д. Г. Бурылиным коллекция послужила основой для создаваемого им Музея промышленности и искусства, ставшего впоследствии подразделением Ивановского государственного историко-краеведческого музея, которое носит имя своего основателя (сокращено — ИГИКМ им. Д. Г. Бурылина). Здание музея было построено в 1912-1915 годах на средства и по заказу его основателя напротив собственного особняка, на земле, принадлежавшей семье Бурылиных. Для удобства жилой дом и музей были соединены подземных ходом, вырытым на глубине 4,5 метров, длиной в 30 м и шириной в 3,5 м. Сегодня музей занимает оба здания, а подземный ход превращен в экспозиционное пространство.

Музей Бурылина считался одним из самых богатых и совершенных по устройству провинциальных музеев в дореволюционной России. В 1919 г. он был национализирован и переименован в Иваново-Вознесенский губернский музей. По постановлению И. И. Власова хранителем музея стал бывший его владелец — Д. Г. Бурылин. В 1919 году произошло кардинальное изменение в его экспозиционно-выставочной деятельности. Музей получил краеведческую направленность. В 1920-е гг. фактически происходило уничтожение и продажа музейных ценностей. Коллекция Д. Г. Бурылина не вписывалась в концепцию музея нового государства, имевшего иную идеологическую направленность и осуществлявшего в связи с этим перераспределение предметов искусства и старины — передачу в фонды других музеев, продажу через различные коммерческие структуры. Многие предметы просто уничтожались (бронзовые бюсты императоров; иконы; церковная утварь). Часть коллекции произведений живописи направили для продажи в розничные магазины, часть уничтожена как подделки и копийные работы низкого качества. Возможно, подобная участь постигла и фотографии, фотоальбомы.

Научно-исследовательская работа по уста-новлениюисторииперемещениямузейныхколлек-ций и отдельных предметов, выданных во временное пользование в 1920-1940-х годах, осуществлялась в рамках реализации грантового проекта «Я надеюсь, что это пригодится...» (Д. Г. Буры-лин)», поддержанного благотворительным фондом В. Потанина и Ассоциацией менеджеров культуры2. В ходе изучения документов временной выдачи музейных предметов рассматриваемого периода исследователями было установлено, что в них не всегда делалась отметка о возврате в фонды, как и не всегда отслеживались сроки возврата. В летний период музей осуществлял выдачу предметов для передвижных выставок, создаваемых в парках города. Как правило, для передвижек использовался плоскостной материал — фотографии, изредка произведения живописи. В середине 1950-х годов, с началом работы по инвентаризации музейных фондов, выяснилось, что часть коллекций и предметов, выданных во временное пользование организациям и учреждениям, не сохранилась.

Таким образом, альбом «Храмы, Памятники, Ив.-Вознесенская старина» (ИОКМ 84025), являясь частью коллекции Д. Г. Бурылина содержит уникальный набор фотографий памятников архитектуры Иваново-Вознесенска и музейных предметов. Заказ на изготовление альбомов был коммерческим и данные подборки фотографий не являются целостным визуальным высказыванием одного какого-либо автора с его уникальным подходом как в создании изображения, так и в формировании последовательности их расположения в альбоме. Целью была документальная фиксация архитектурных сооружений, знаковых объектов и предметов коллекции Д. Г. Бурылина. Тем не менее по представленному визуаль- ному материалу возможно отследить эволюцию художественных и выразительных средств российской региональной фотографии конца XIX-начала XX в.

Коллекция «Храмы, памятники, Ив.-Вознесенская старина» (ИОКМ 84025) включает видовые фотографиями памятников духовной архитектуры Иваново-Вознесенка и окрестностей. В альбоме представлены архитектурные памятники различных стилей: нео-византийского, барокко, эклектика, классицизм. Особо внимания заслуживают фотографии деревянных церквей клетского типа (постройки XVII-XVIII вв.). Многие церкви были сожжены либо переносились в другое место и перестраивались. Альбом содержит 7 фотографий объектов, которые к настоящему моменту утрачены.

Архитектура как вид искусства являет собой материальное воплощение типичных черт своего времени и «отражает общественного человека (и ту действительность, в которую он включен) в его наиболее основных и общих духовных устремлениях»3. Организуя пространство согласно своей идее, архитектор сохраняет память об эпохе и современниках. Существует тесное слияние архитектуры с обществом, культурой конкретного региона, что свидетельствует о чрезвычайно важных функциях архитектуры. Архитектура отражает общественного человека (и ту действительность, в которую он включен) в его наиболее основных и общих духовных устремлениях. Изучив работы авторов более раннего периода чем время создания альбома «Храмы, памятники, Ив.-Вознесенская старина» (ИОКМ 84025) и авторов будущего века становится очевидным трансформация композиционных форм и смена иконографических образов в изображении архитектуры.

Основу источниковой базы исследования деятельности иваново-вознесенских фотографов составили материалы, содержащиеся в информационном краеведческом центре ГБУ Центральной универсальной научной библиотеки г. Иваново, сборники краеведческих конференций и издания коллекционеров. Основными трудами по истории Иваново-Вознесенска являются работы известного историка и краеведа А. М. Семе- ненко4 и специалиста по архитектуре Ивановской области А. М. Тихомирова5. Подробный обзор деятельности фотоателье в Иваново-Вознесенске в конце XIX — начале XX в. приведен в статье Губиной Н. М. и Митрошиной А. Е.6. Исследование дополнено работами современных фотографов, особенности художественного метода выявлены посредством личного интервью.

Наиболее известным ивановским фотографом является Соколов Сергей Евгеньевич (1859-1919). Разрешение занятие фотографической деятельностью он получил 23 июня 1879. Кроме г. Иваново-Вознесенска также работал в других городах и селах Владимирской губернии. Уже в 1882 году С. Е. Соколов утвердился на рынке фото услуг Иваново-Вознесенска. Ателье Соколова в 1883-м действовало в единственном числе, начиная с 1884 года соперничало только с заведением В. Г. Кукушкина, с 1895 года было одним из трёх ателье, действовавших в городе. С 1901 г. отошел от фотодела.

В качестве примера фоторабот С. Е. Соколова рассмотрим его альбом «Виды г. Иваново-Вознесенска» (ИОКМ 8267/1). В альбом включены панорамные снимки фабричных комплексов левобережной части города, фрагменты застройки улиц, виды «с высоты птичьего полета», т.е. с городских колоколен, а также фотографии отдельных зданий крупным планом, преимущественно общественного назначения, а также объекты духовной архитек- туры. А. М. Тихомиров в своей статье «К вопросу о датировке фотоальбома «Виды города Иваново-Вознесенска» в процессе сопоставления этапов перестройки городских зданий приходит к заключению том, что фотографии в альбоме «Виды города Иваново-Вознесенска» выполнены не ранее 1890 и не позднее 1891 года. Возможно, они делались не одномоментно, а в течение некоторого времени, вероятнее всего весной-летом 1891 года. В свою очередь, снимки в представленном к экспертизе альбоме, выполнены позже 1901 года7. Таким образом, С. Е. Соколов является одним из первых фотографов Иваново-Вознесенска и период его работы охватывает временной период, предшествующий моменту создания фотографий для альбома «Храмы, памятники, Ив.-Вознесенская старина» (ИОКМ 84025).

Фотографии С. Е. Соколова из альбома «Виды г. Иваново-Вознесенска» (ИОКМ 8267/1) выполнены в технике альбуминовой печати и имеют следующие композиционные особенности: горизонтальный формат изображение, кадр разделен на две части примерно по середине, при этом нижнюю часть занимает участок земли, пространство площади либо дорога. Фотограф оставляет много свободного пространства и вокруг архитектурного объекта, включая в кадр элементы повседневной жизни города: хозяйственные постройки, фигуры прохожих, транспортные средства.

На иллюстрации 1 представлена Успенская кладбищенская церковь (архитектор Е. Я. Петров, 1834-1843, классицизм, современный адрес: г. Иваново, ул. Смирнова, 76). С. Е. Соколов конструирует плоскостное изображение. На переднем плане обширный участок земли и тропа, на среднем колодец и люди около него, ограда Успенского кладбища, за ней в окружении деревьев слева пятиглавая церковь в центре, справа — колокольня. Изображение того же архитектурного объекта, представленное в альбоме «Храмы, памятники, Ив.-Вознесенская старина» (ИОКМ 84025) расположено в центре и занимает большую часть кадра (Илл. 2.).

Нижнюю треть кадра занимает дорога к храму, ракурс выбран немного сбоку от центральной точки — это позволяет сделать изображение более объемным. Контуры зданий выровнены

Илл. 1. Соколов С.Е. Успенская кладбищенская церковь. Старое Иваново. Альбом «Виды г. Иваново-Вознесенска», 1890-1900 гг. Альбуминовый фотоотпечаток /

ГБУ «Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д. Г. Бурылина», ИОКМ 8267/12

Илл. 2. Мищенко М. А. Храм Успения Богородицы на Успенском кладбище. Альбом «Храмы, памятники, Ив.-Вознесенс-кая старина» 1904 –1911. Желатиносеребряный фотоотпечаток / ГБУ «Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д. Г. Бурылина», ИОКМ 84025.

по вертикали. Подход, связанный с исправлением перспективных искажений вертикалей стал культурным архетипом восприятия объектов в пространстве. Он начал меняться лишь в первой трети XX века с появлением модернистской фотографией и кинематографом.

Известно, что в 1901 году арендатором фотографии С.Е. Соколова, а с 1905 года ее владельцем становится Михаил Арсентьевич Мищенко (астраханский мещанин). На бланках указывалось: «Фотография Соколова, аренд. Мищенко»,

«Фотография М. Мищенко. Иваново-Вознесенск», адрес: Иваново-Вознесенск, Пески, д. Ско-рынина. В рекламных постерах иваново-вознесенского журнала «Дым» за 1913 год указан один из адресов фотоателье М.Мищенко — Пески, дом Кулакова: «Электрическая фотография М.А. Мищенко. Пески, д. Кулакова, бывш. «Экспресс». К предстоящему празднику Рождества Христова получены в большом выборе рамки, как для миниатюр, так и для открытых писем. Цены общедоступные. Фотография будет открыта на праздниках с 26-го числа, с 12 час. дня до 8 час. вечера, а в остальные дни с 10 ч. утра и до 8 ч. веч. С почтением, М.А. Мищенко». Вероятно М.А. Мищенко скончался или отошел от дел около 1912 г., так как с этого времени по 1914 г. заведением «Фотография Соколова, аренд. Мищенко» владела дочь последнего Елизавета Михайловна.

Авторство М.А. Мищенко относительно фотографий церквей и видов города Иваново-Вознесенска, представленных в альбоме «Храмы, памятники, Ив.-Вознесенская старина» (ИОКМ 84025) возможно подтвердить, используя методы формально-стилистического анализа и исторического анализа.

В краеведческом отделе Ивановской научной библиотеке хранится Альбом «Товарищество Мануфактуръ Ивана Гарелина съ Сыновьями, 1855 — L — 1905» (инв. номер 16.521 к), содержащий фототипии промышленных интерьеров и оборудования фабрик Гарелина. На второй странице альбома указан присутствует штамп фотографа М.А. Мищенко (Илл. 3.).

Илл. 3. Штамп фотографа М.А. Мищенко. Альбом «Товарищество Мануфактуръ Ивана Гарелина съ Сыновьями, 1855 – L – 1905» / Информационный краеведческий центр ГБУ Центральной универсальной научной библиотеки г. Иваново

Далее представлен отпечаток «Храмъ во имя Всемилостиваго Спаса», фототипiя Товарищества И.Н. КУШНЕРЕВЪ и Ко., Москва.

Илл. 4. Мищенко М.А. Храмъ во имя Всемилостиваго Спаса. Альбом «Товарищество Мануфактуръ Ивана Гарелина съ Сыновьями, 1855 – L – 1905» 1900-е. Фототипия / Информационный краеведческий центр ГБУ Центральной универсальной научной библиотеки г. Иваново.

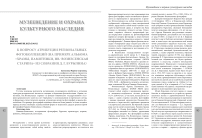

Собор Спаса Всемилостивого (Илл. 4.) сфотографирован с северо-запада, точка съемки чуть ниже, чем на фотографии на Л.19 альбома «Храмы, Памятники, Ив.-Вознесенская старина» (ИОКМ 84025) (Илл. 5).

Однако, размер объекта, величина свободного пространства вокруг него, пропорциональные соотношения различных частей изображения и направления диагональных линий совпадают и это может свидетельствовать о том, что фотографии выполнены одним мастером. Развивая дело своего предшественника С. Е. Соколова, М.А. Мищенко отказывается от композиционного деления кадра на две части и приходит к более гармоничному правилу третей. Идеально ровная линия горизонта балансирует ось снимка и придает изображению законченность, а четкие

Илл. 5. Мищенко М.А. Собор Спаса Всемилостивого. Альбом «Храмы, памятники, Ив.-Вознесенская старина» 1904-1911. Желатиносеребряный фотоотпечаток / ГБУ «Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д. Г. Бурылина», ИОКМ 84025.

детали фасадов и окружающей среды увеличивают информативность фотографии. М. А. Мищенко фотографирует в ясную погоду, когда небо чистое, это позволяет сфокусировать внимание зрителя непосредственно на архитектурном объекте.

В начале XXI в традиция фотофиксации памятников церковной архитектуры г. Иванова продолжается, подчеркивая важность фотографии как документа, и одновременно не лишая ее образности. Рассматривая современное развитие фотоискусства, можно отметить, что существующим на сегодняшний день фотографиям присущи различные стили. Однако, из-за того, что фотография всё же имеет документальную природу, она может содержать в себе хаос плюрализма деталей, которые, в свою очередь, не связаны между собой и могут существовать независимо друг от друга. В эпоху метамодернизма, фотография заняла особую роль в жизни человека, возможно новый виток развития фотоискусства сегодня как раз и есть признание максимальной субъективности фотографии.

Владимир Семенович Побединский современный фотохудожник из г. Иваново. Родился в 1960 г. По образованию — химик-текстильщик, кандидат технических наук. Соучредитель научно-производственной фирмы «Тексмарк». В начале 2000-х годов у Владимира возникла идея сфотографировать все храмы Ивановской области и на данный момент он посетил более трехсот сел. Итогом явилась организация более двадцати персональных фотовыставок, большая часть из которых проходили в выставочном зале Ивановского Филиала Российского Фонда культуры и в Ивановском областном художественном музее. В 2009 г. реализован авторский web-проект — персональный фото сайт «Иваново-Вознесенскъ и его окрестности (, посвященный Иванову и Ивановской области. Были изданы цветные фотоальбомы «Природы чудные мгновенья» (2010) и «Жемчужины земли Ивановской» (2011-2013).

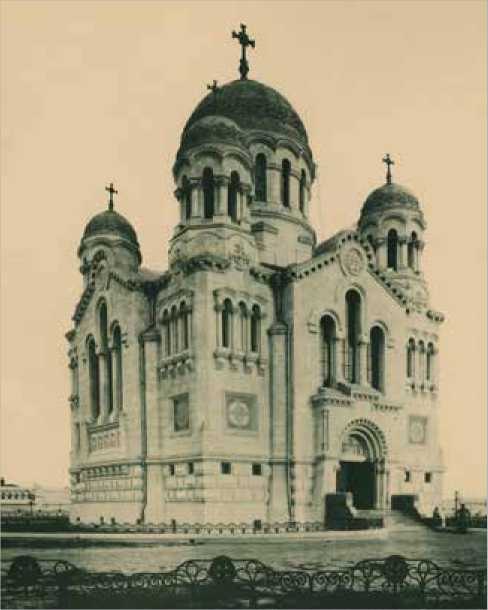

В альбоме «Храмы, памятники, Ив.-Вознесенская старина» (ИОКМ 84025) представлена фотография деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы на Посадском (Илл. 6).

Илл. 7. Побединский В.С. Успенская деревянная церковь.

Альбом «Жемчужины земли Ивановской», 2000-е. Цифровая печать / Российская национальная библиотека, ЭАлТ63/1-И220.

Илл. 6. Мищенко М.А. Деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы. Альбом «Храмы, памятники, Ив.-Вознесенская старина» 1904-1911. Желатиносеребряный фотоотпечаток / ГБУ «Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д. Г. Бурылина», ИОКМ 84025.

Данная деревянная церковь клетского типа была построена на рубеже XVII-XVIII вв. Внутри церкви сохранилась большая коллекция древних икон (некоторые имеют больший возраст, чем сама церковь), основу которой положил Д. Г. Буры-лин. Фотография аналогичного архитектурного объекта приведена в альбоме В. С. Побединского «Жемчужины земли Ивановской», который хранится в Отделе эстампов Российской Национальной библиотеки (Э АлТ63/1-И220). (Илл. 7.).

Церковь окружена осенней листвой, присутствуют зеленые, оранжевые, красные оттен ки, будто пожар и деревянная церковь погружена в него. Таким образом, духовный памятник умышленно не отстраняется от ландшафта и становится частью живой природной среды. В своем интервью В.С. Побединский говорит о том, что именно церкви придают ту «русскость» нашему пейзажу, что не позволяет спутать его ни с каким другим. Таким образом, художественная фотофиксация архитектурных объектов г. Иваново в начале XXI века является продолжением фотодокументирования данных объектов начатой в конце XIX в. С. Е. Соколовым и в начале XX в. его последователем М. А. Мищенко.

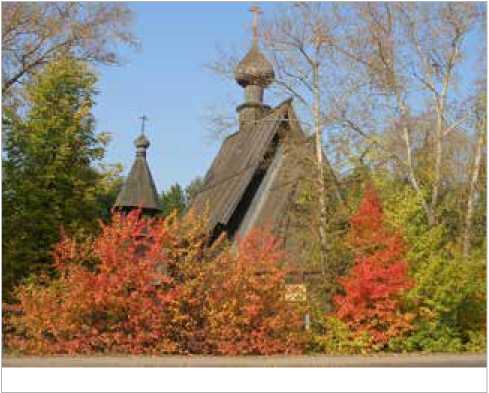

Кроме видов церквей города Иваново-Вознесенска и окрестностей в альбоме «Храмы, памятники, Ив.-Вознесенская старина» (ИОКМ 84025) содержатся фотографии памятников, церковной книги, намогильных плит и крестов, предметов искусства из коллекции Д. Г. Бурылина. Возможность технического репродуцирования произведения искусства, которой обладает фотография, в конце XIX в. представляло собой новое явление, имеющее историческое значение. Немецкий философ Вальтер Беньямин пишет: «в эпоху технической воспроизводимости произведение искусства лишается своей ауры...меняется чувственное восприятие человека»8. Таким обра-

Илл. 8. Павлов И.Г. Киот с рукописью Евангелие XIV века. Альбом «Храмы, Памятники, Ив.-Вознесенская старина», 1900-е. Желатиносеребряный фотоотпечаток /

ГБУ «Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д. Г. Бурылина», ИОКМ 84025.

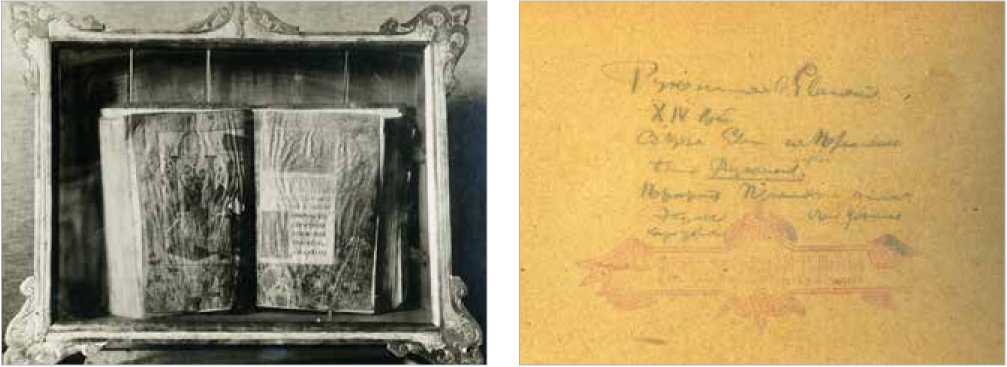

Илл. 9. Аннотация к фотографии Киот с рукописью Евангелие XIV века (почерк Д.Г. Бурылина), штамп фотографа И.Г. Павлова Альбом «Храмы, Памятники, Ив.-Вознесенская старина», 1900-е / ГБУ «Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д. Г. Бурылина», ИОКМ 84025.

зом, изобретение фотографии изменило многое, предоставив обществу принципиально новые возможности, но и забрав уникальность и ауру предмета искусства. Отображая внешний облик объектов искусства, фотография перемещает их в иной культурно-исторический контекст, где обнаружение и подробное изучение изображения воссоединяет ранее распределенную коллекцию.

В альбоме «Храмы, Памятники, Ив.-Вознесенская старина» (ИОКМ 84025) представлена фотография, на которой изображен Киот с рукописью Евангелие XIV века (Илл. 8.).

С оборотной стороны листа Д.Г. Бурылин подписал изображение, указав, что на фотографии рукопись Евангелие XIV века. Ниже присутствует оттиск резинового штемпеля фотографа — Ивана Григорьевича Павлова (Илл. 9.).

Иван Григорьевич Павлов — крестьянин с. Чекалино Самарского губернии. Держал фотографию в Шуе и Иваново-Вознесенске Владимирской губернии (разрешение получено 19 августа 1907 года). Адрес: «Общедоступная фотография И. Г. Павлова», Иваново-Вознесенск, Посад, Александровская ул. В 1916 г. продолжал работать фотографом в Иваново-Вознесенске.

При визуальном анализе фотографий предметов коллекции Д. Г. Бурылина, представленных в альбомах ИГИКМ им. Д. Г. Бурылина выявлено использование одной и той же светлой материи для заднего фона и одинакового направ ления световых лучей естественного освещения при фотографировании предметов. На многих листах с оборотной стороны присутствует оттиск штампа И. Г. Павлова. Возможно, авторами некоторых фотографий предметов искусства в «Храмы, Памятники, Ив.-Вознесенская старина» (ИОКМ 84025) являются другие фотографы-современники М. А. Мищенко и И. Г. Павлова, как профессионалы, получившие разрешение Городской Управы на осуществление фотографической деятельности, так и любители, которым данное разрешение не требовалось. С композиционной точки зрения, ракурс не идеален, в кадре присутствуют лишние отвлекающие элементы и освещение предметов недостаточно выразительное. Однако, важно отметить, что данные фотографии обладают высокой исторической ценностью. Челобитная грамота, фотографии листов которой представлены в альбоме «Храмы, памятники, Ив.-Вознесенская старина» (ИОКМ 84025), относится к XVI веку и удостоверена подписью Д. Г. Бурылина в 1911 г., а рельефные плакетки возможно созданы в 1852-1858 гг. и являются частями ларца-ковчега для хранения исторических документов, аналогичный которому находится в собрании Государственного Исторического музея (г. Москва).

Итак, каждая коллекция — это явление художественной и общественной жизни региона. Значение имеют как составные части коллек- ции и ее формирование, так и личность самого коллекционера. Купеческий род Бурылиных сыграл очень важную роль в развитии села Иваново, а позднее и в жизни города Иваново-Вознесенска. Сбор старинных и редких вещей стал большой жизненной страстью Дмитрия Геннадьевича Бурылина. Фотографии предметов коллекции позволяют сегодня изучать предметы искусства разных эпох, а изображения духовной архитектуры являются документами необходимыми для реконструкции и реставрации.

Список литературы К вопросу атрибуции региональных фотоколлекций (на примере альбома «Храмы, памятники, Ив.-Вознесенская старина» из собрания Д. Г. Бурылина)

- Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: избранные эссе - М.: Медиум, 1996.

- Волкова А.В. Рукописное собрание Д. Г. Бурылина / А.В. Волкова // Материалы научной конференции, посвященной 250-летию библиотеки Государственного Эрмитажа (1762-2012) - СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2016 - С. 68-74.

- Губина Н.М., Митрошина А. Е. Репортаж из прошлого: повседневная жизнь Иваново-Вознесенска на рубеже XIX-XX вв. в зеркале фотографии / Музей. История. Наука: материалы III научнопрактической конференции (Иваново, 18 декабря 2014 г.) - Иваново: ИГИКМ им. Д. Г. Бурылина, 2015. - С. 220-234.

- Балдин К. Е. Д. Г. Бурылин как коллекционер и меценат в культурном пространстве региона // "Я надеюсь, что это пригодиться" (Д. Г. Бурылин) / под общ. ред. Д. Л. Орлова. - Иваново: Издатель Епишева О. В., 2011 - С. 72-81.

- Балдин К. Е., Семененко А. М. Иваново- Вознесенск. Из прошлого в будущее / К. Е. Балдин, А. М. Семененко. - Иваново: Издатель Епишева О. В., 2011. - 248 с. EDN: QKKAIP

- Семененко А. М. Иваново-Вознесенск и Иваново-вознесенцы: [сборник историко-краеведческих публикаций] / А. М. Семененко; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. гуманитар. ун-т", Фил. РГГУ в г. Иваново. - Иваново: Издательство Филиала РГГУ, 2011. - 295 с. EDN: QPTGXF

- Соколов Р. А., Цейтлин С.И., Кошкин А. А. Светопись Соколовых. История фотографии в историях семьи - М.: Эдитус, 2017.

- Тихомиров А. М. Иваново. Иваново-Вознесенск. Путеводитель сквозь времена. - Иваново: ИД "Референт", 2011. EDN: QPVIDV

- Тихомиров А. М. К вопросу о датировке альбома "Виды Иваново-Вознесенска" / Труды Ивановского областного краеведческого общества - 2020 - Выпуск 4 - С. 221-223.