К вопросу фильтрационного уплотнения осадков, получаемых при разделении жидкого свиного навоза на фракции

Автор: Строгий Борис Николаевич

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование

Статья в выпуске: 1 (25), 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрен технологический процесс фракционирования жидкого свиного навоза. Теоретически описан процесс фильтрационного уплотнения осадка, полученного в процессе разделения. Получено выражение, связывающее основные режимные параметры и качественные показатели процесса фракционирования жидкого свиного навоза устройствами, использующими принцип механического обезвоживания осадков.

Фракционирование навоза, фильтрационное уплотнение, обезвоживание осадков, свиной навоз, органические отходы, животноводческие предприятия

Короткий адрес: https://sciup.org/140204267

IDR: 140204267 | УДК: 631.86

Текст научной статьи К вопросу фильтрационного уплотнения осадков, получаемых при разделении жидкого свиного навоза на фракции

В процессе функционирования животноводческих комплексов и ферм возникает необходимость в переработке больших количеств навозных стоков и жидкого навоза. При этом технологии переработки, включающие разделение навоза на фракции и раздельное их использование, имеют ряд существенных преимуществ. Разделение навоза механическими средствами по экономическим и экологическим параметрам наиболее целесообразно и широко применяется в сельскохозяйственном производстве.

Разделение навоза на фракции является одной из наиболее энергоемких операций в технологии переработки. В этой связи исследование процесса разделения навоза с целью оптимизации параметров и снижения энергоемкости является актуальной задачей.

Технологический процесс разделения жидкого навоза включает в себя следующие операции: фильтрование сквозь перегородку с образованием осадка и обезвоживание осадка устройствами, создающими давление. В настоящее время наиболее распространены механические средства, совмещающие в одной конструкции обе ступени разделения и обеспечивающие эффективное фракционирование навоза в одном устройстве.

Исследованию процесса фильтрования жидкого навоза на фильтровальных пористых перегородках и суспензий в химических производствах посвящены многие работы отечественных и зарубежных ученых [1]. Авторами определены зависимости режимных и конструктивных параметров различных машин для разделения навоза, реализующих принцип фильтрования: дуговые сита, фильтрующие центрифуги, виброгрохоты, ленточные фильтры, ленточные вакуум-фильтры, шнековые фильтр-прессы и др.

В то же время теоретические исследования процесса обезвоживания осадка, полученного в результате фильтрования практически отсутствуют в литературе. Целью данной работы является теоретическое описание этого процесса.

Формы связи влаги с пористой средой по П.А. Ребиндеру [2] подразделяются на три группы: физико-механическая (свободная, капиллярная, пленочная), физикохимическая и химическая. При удалении жидкой фракции из бесподстилочного навоза механическими средствами на начальном этапе происходит интенсивное выделение свободной влаги (процесс фильтрования) [3]. С момента перехода жидкой фазы в форму капиллярной и пленочной жидкости процесс замедляется (начинается процесс фильтрации), и при достижении определенного содержания капиллярной и пленочной жидкости, минимального для данного материала и данной напряженности силового поля, процесс прекращается. Адсорбционную часть пленочной и капиллярной влаги механическим способом удалить невозможно [4].

Значение влажности навоза после удаления свободной влаги находится в пределах 76–90% (в зависимости от величины давления фильтрования). Удалением свободной и физико-механически связанной влаги можно снизить влажность до 55,4–58%.

Учитывая, что согласно агротехническим и ветеринарным требованиям влажность твердой фракции не должна превышать 75%, необходимо удалить часть капиллярной влаги.

Рассмотрим задачу фильтрационного уплотнения осадка, полученного в процессе фильтрования. Осадок представляет со- бой поровую структуру. Поровый скелет состоит из совокупности твердых частиц экскрементов, нерастворенных примесей минерального и органического происхождения, остатков корма и небольшого количества песка и грунта. Поровое пространство заполнено жидкой фракцией (растворенные в воде соли и низкомолекулярные органические соединения). Поровое пространство представляет собой сложную систему пересекающихся в пространстве поровых каналов (капилляров).

По своим физико-механическим и ре-логическим свойствам осадок можно принять за влагонасыщенный грунт, не имеющий цементационных связей. Тогда теоретическое описание процесса обезвоживания осадка сводится к решению задачи фильтрационного уплотнения, которая достаточно полно решена относительно грунтов.

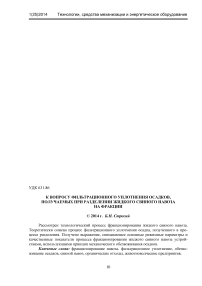

Рассмотрим слой осадка, находящийся на фильтровальной перегородке и испытывающий действие сплошной нагрузки, создаваемой рабочим органом отжимного устройства (рисунок 1). Из пор слоя осадка под действием возникающих напоров выдавливается как свободная влага, так и пленочная (жидкость диффузионных оболочек твердых частиц), которая уходит через фильтровальную перегородку, двигаясь в одном направлении. Одновременно происходят сдвиги частиц с некоторой перестройкой структуры осадка в более плотное состояние, т.е. задача фильтрационного уплотнения является одномерной.

Рисунок 1 – Схема сжатия слоя осадка

Введем следующие допущения:

-

1) слой осадка испытывает только сжатие без бокового расширения;

-

2) при определении деформаций уплотнения сжимаемостью поровой воды и твердых частиц грунта пренебрегаем вследствие их значительно меньшей величины по сравнению с изменением объема пор осадка;

-

3) характеристики сжимаемости (уплотнения) и фильтрации в рассматриваемом диапазоне изменений давлений являются величинами постоянными.

Определим полную стабилизованную осадку твердой фракции. Эта осадка может быть найдена путем рассмотрения изменения объема твердой фракции, обусловленного уменьшением ее пористости при увеличении давления. Введем обозначения:

Р – давление на осадок, создаваемое рабочим органом отжимного устройства, Па;

-

ε 1 – коэффициент пористости осадка, получаемого в процессе фильтрования (перед началом фильтрационного уплотнения);

-

ε 2 – коэффициент пористости осадка, соответствующий увеличению давления на величину Р;

-

h и h’ – начальная и конечная высота

слоя осадка.

Коэффициент пористости ε – отношение объема пор к объему твердых частиц (m) в единице объема.

Полная осадка твердой фракции S будет равна разности начальной и конечной высот слоя твердой фракции.

S = h – h’. (1)

Пропуская промежуточные преобразования и используя понятия коэффициент сжимаемости и относительный коэффициент сжимаемости получим

S = h a 0 P, (2)

-

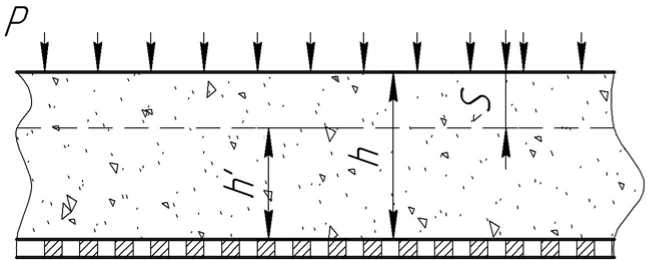

а = (ε 1 - ε 2 ) / Р – коэффициент сжимаемости;

-

а 0 = а / (1 - ε 1 ) – коэффициент относительной сжимаемости.

Для нахождения коэффициентов сжимаемости, относительной сжимаемости и уплотнения осадка с известными физикомеханическими свойствами необходимо построение компрессионной кривой по известным методикам [5] (рисунок 2).

Рисунок 2 – Компрессионная кривая слоя осадка

Величина осадки твердой фракции неразрывно связана с объемом жидкой фракции прошедшей сквозь фильтровальную перегородку с известной площадью и как следствие с влажностью твердой фракции.

V жф = S F; (3)

V жф ρ жф = m ос (W 1 – W 2 ) / (100 – W 2 ), (4)

где F – площадь фильтровальной перегородки, м2;

ρ жф – плотность жидкой фракции, кг/м3;

m ос – исходная масса осадка, находящегося на фильтровальной перегородке, кг;

W 1 , W 2 – исходная и конечная влажность осадка, %.

Для практических расчетов необходимо нахождение осадки твердой фракции в любой момент времени, что позволит найти необходимое время воздействия рабочего органа отжимного элемента определенной величиной давления для получения

твердой фракции с необходимыми каче-

ственными параметрами.

Для этого необходимо решить дифференциальное уравнение одномерной задачи фильтрационного уплотнения твердой фракции:

C 2 ^ W dP w

Cv ""clz2" = ~’

где

c v - коэффициент уплотнения;

Pw - избыточное (поровое) давление в жидкой фракции, Па;

z – расстояние от плоскости приложения давления, м.

Решением данного уравнения являет-

ся следующее выражение:

S , = Aa o P[1 ;Je " + j e-9 * )], (6)

где N =

TT2Cpt 4Һ2 .

Решая совместно (3), (4) и (6), полу-

чаем выражение связывающее давление

отжима, продолжительность влажность твердой фракции: ^°Ф (^ 1 -^ = aop[1 -^(e- Р жф (100-И/ 2 ) 0 к2

отжима и

+ ; e -9* )].(7)

Таким образом, решение задачи фильтрационного уплотнения применительно к осадкам жидкого свиного навоза позволяет определить основные режимные (давление и продолжительность отжима) и качественные (влажность твердой фракции) параметры процесса фракционирования навоза устройствами, использующими принцип механического обезвоживания осадков.

Список литературы К вопросу фильтрационного уплотнения осадков, получаемых при разделении жидкого свиного навоза на фракции

- Бондаренко, А.М. Механико-технологические основы процессов производства и использования высококачественных органических удобрений: монография/А.М. Бондаренко. -Зерноград: ВНИПТИМЭСХ, 2001. -289 с.

- Ребиндер, П.А. О формах связи влаги с материалом в процессе сушки/П.А. Ребиндер//Тезисы всесоюзного научно-технического совещания по интенсификации процессов и улучшению качества материалов при сушке в основных отраслях промышленности и в сельском хозяйстве. -Москва, 1974. -16 с.

- Строгий, Б.Н. Разделение жидкого свиного навоза на фракции/А.М. Бондаренко, В.Ф. Яламов, Б.Н. Строгий//Механизация и электрификация сельского хозяйства. -2008. -№ 8. -С. 3-4.

- Гудилин, И.И. Анализ продуктов переработки органических отходов животноводства биологическим способом и их влияние на организм/И.И. Гудилин, В.Д. Перковец, О.В. Папафилова. -Аналитический контроль объектов АПК. Научно-техн. бюл. СО ВАСХНИЛ, 1987. -Вып. 8. -С. 62-63.

- Капустин, В.П. Обоснование способов и средств переработки бесподстилочного навоза: монография/В.П. Капустин. -Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. -80 с.