К вопросу именных терминов в морфологии

Автор: Загребин В.Л., Поройский С.В., Гончаров Н.И.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Морфология

Статья в выпуске: 4 (32), 2011 года.

Бесплатный доступ

Анализируются комментарии морфологических терминов. Приводятся портреты авторов эпонимов, которые ранее не встречались в доступной литературе. Предлагается некоторые из упомянутых терминов дополнительно внести в официальный список анатомических названий. Нетрадиционные определения некоторых терминов в комментариях ни в коей мере не относятся к недостаткам статьи, а отражают иную, не лишенную логики, точку зрения различных морфологических школ.

Международная анатомическая и гистологическая номенклатуры, морфологические термины и их краткие комментарии, эпонимы

Короткий адрес: https://sciup.org/142148923

IDR: 142148923 | УДК: 611-018:0001.4(035)

Текст научной статьи К вопросу именных терминов в морфологии

Уходят люди. Их не возвратить. Их тайные миры не возродить. И каждый раз мне хочется опять От этой невозвратности кричать.

Е. Евтушенко

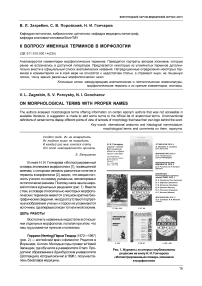

В книге Н. И. Гончарова «Иллюстрированный словарь эпонимов в морфологии» [1], посвященной именам, с которыми связаны различные понятия и термины в морфологии [2], видно, что каждая личность ученого по-своему уникальна, неповторима и онтологически значима. Поэтому книга нашла широкий отклик в журнальных рецензиях (рис. 1). Вместе с тем, в словаре относительно некоторых морфологических терминов имеются слишком краткие биографические сведения, иногда отсутствуют портретные изображения ученых и порою не упоминаются источники, где впервые описан тот или иной эпоним.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Восполнить названные недостатки в отношении отдельных морфологов, полагая при этом, что наш труд окажется нужным и полезным.

Герринг (Herring) Перси Теодор (1872—1967) (рис. 2) — английский врач и физиолог. Родился в Йоркшире, Англия. Молодые годы провел в Новой Зеландии, где обучался в университете Отаго. Продолжил образование в Эдинбургском университете (Шотландия), который окончил в 1896 г., получив степень бакалавра медицины.

Рис. 1. Журналы, в которых опубликованы рецензии на книгу Н. И. Гончарова «Иллюстрированный словарь эпонимов в морфологии»

Рис. 2. Перси Теодор Герринг

С 1908 по 1948 гг. возглавлял кафедру медицины и физиологии медико-хирургической школы университета св. Эндрюса в Шотландии, где в свое время работал известный физиолог Эдвард Шарпей-Шафер.

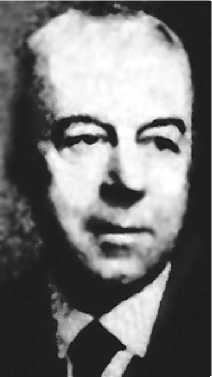

В 1908 г. описал локальные нервные окончания в задней доле гипофиза, заполненные пузырьками и гранулами с гормонами, впоследствии названные как тельца Герринга (рис. 3).

Рис. 3. а) аксоно-вазальные синапсы в медиальной эминенции (схема); б) нейросекреторная клетка (схема по А. Л. Поленову, несколько изменена): 6 — тельца Герринга;

7 — терминальное тельце Герринга

Герринга тельце (син.: нейросекреторное тельце, corpusculum neurosecretorium ) — глыбки нейросекрета в задней доле гипофиза, сместившиеся из переднего гипоталамуса по аксонам гипоталамо-ги-пофизарного пучка.

Звание академика медицины и хирургии было присвоено Геррингу в Эдинбургском университете.

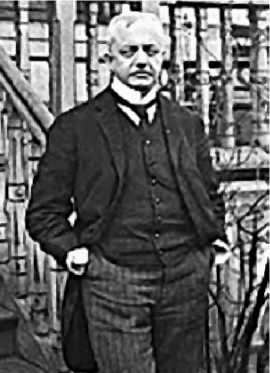

Гимза (Giemsa) Густав (1867—1948) — немецкий химик и бактериолог (рис. 4). Гимза изучал фармакологию и минералогию в Лейпцигском университете в 1892—1894 гг., химию и бактериологию в Берлинском университете. В период с 1895 по 1898 гг. работал фармацевтом в Германской Восточной Африке. А также ассистентом Бернарда Нохта в Институте морских и тропических болезней (ныне Институт тропической медицины им. Бернарда Нохта) в Гамбурге, где в 1900 г. занял пост заведующего кафедрой химии (до 1933 г.). В 1914 г. Гимзе было присуждено звание профессора, а с 1919 г. он стал читать курс химиотерапии в Гамбургском университете.

Рис. 4. Густав Гимза

В 1904 г. опубликовал статью, в которой предложил усовершенствование метода Романовского для окрашивания жгутиконосцев, клеток крови и бактерий путем стабилизации раствора красителя глицерином.

Вклад Гимзы в науку представлен работами по тропической гигиене и медицине, а также по фармакологии.

После прихода Гитлера к власти Гимза в мае 1933 г. становится членом НСДАП. 11 ноября 1933 г. он был на праздничной церемонии «Mit Adolf Hitler fur des deutschen Volkes Ehre, Freiheit und Recht!» и с другими профессорами и преподавателями немецких высших учебных заведений подписал благодарственное письмо к Адольфу Гитлеру. Это, по-види-мому, является причиной того, что сведения об этом ученом встречаются в отечественной литературе крайне редко. К примеру, нигде ранее не публиковалось его портретное изображение.

Густав Гимза был известен как отзывчивый и общительный человек. В честь Гимзы названа улица в Бибервире, где он провел свои последние годы.

Гимзы окраска (син.: Романовского метод, Романовского-Гимзы окраска) — метод окраски клеток в мазках и срезах ткани смесью эозина, азура и метиленового синего; ядра окрашиваются в пурпурно-красный цвет, цитоплазма — в синий.

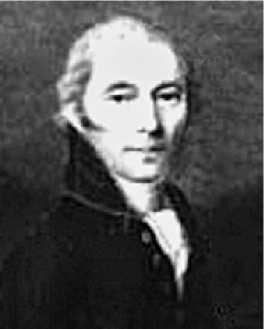

Моренгейм (Mohrenheim) Иосиф (1759— 1799) — медик-хирург, окулист, профессор хирургии и акушерства в Петербурге, почетный член РАН (рис. 5). Родился и получил медицинское образование в Вене. Сначала работал практическим врачом в Вене. В 1783 г. был приглашен Екатериной II из Вены в Россию, где по 1799 г. был профессором хирургии в Петербурге. В первые годы пребывания в России Моренгейм опубликовал «Руководство по повиальному искусству». Эта книга занимает почетное место в собрании раритетов библиотеки Медицинского центра Канзасского университета.

Рис. 5. Иосиф Моренгейм

Известен И. Моренгейм и своими врачебными наблюдениями. В частности, получило высокую оценку описание подключичной ямки (дельтовидно-грудного треугольника) — «ямки Моренгейма». Ее значение в диагностике хорошо известно врачам. Так, например, ее патологическое сглаживание является одним из самых ранних признаков суб- и, особенно, интерпектораль-ных абсцессов. Выпячивание в этой области при наличии других симптомов дает возможность распознать клювовидный вывих плеча. При раке молочной железы здесь можно прощупать увеличенные лимфатические узлы. В глубине этой области расположены крупные кровеносные сосуды и нервы. Поэтому опасны огнестрельные и ножевые ранения ямки Моренгейма.

Моренгейма пространство (син.: дельтовидногрудной треугольник, trigonum deltoideopectorale ) — пространство, ограниченное дельтовидной и большой грудной мышцами и краем ключицы, в котором проходит латеральная подкожная вена руки.

Моренгейма ямка (син.: дельтовидно-грудная ямка, fossa deltoideopectoralis) — ямка на поверхности кожи, соответствующая дельтовидно-грудному треугольнику. В этом месте, в латеральной части ямки, можно прощупать клювовидный отросток.

Нохт (Nocht) Бернгард (1854—1945) — немецкий врач, портовый врач Гамбурга (рис. 6). В октябре 1900 г. Нохт был назначен директором вновь образованного Института морских и тропических болезней в Гамбурге, с 1942 г. носящего его имя. Занимаясь вопросами диагностики малярии, Нохт усовершенствовал окраску по Романовскому [отечественный гематолог, инфекционист (1861—1921)].

Рис. 6. Бернгард Нохт

В процессе этой работы он обнаружил, что старение метиленового синего вызывает образование нового красителя, который он назвал «красный от метиленового синего», последний окрашивает хроматин плазмодиев.

Нохта окраска (син.: Нохта-Максимова окраска) — метод окраски гистологических препаратов крови, заключающийся в последовательном использовании водных растворов эозина и азура-II; цитоплазма окрашивается в синий цвет, базихроматин — в темно-синий, оксихроматин — в розовый, гемоглобин — в ярко-красный, ацидофильная зернистость — в светло-красный (1899).

Одди (Oddi) Руджеро (1864—1913) — итальянский анатом, физиолог и хирург (рис. 7). Родился в небольшом итальянском городке Перуджи. В 1883 г. поступил в местный университет, где обучался медицине 4 года, затем совершенствовался в Болонье и Флоренции. В свои молодые годы он блестящий анатом и физиолог. Еще будучи студентом, Одди подробно изучил, а впоследствии описал в журнале «Arch. Ital. Biol.» строение и функционирование мышечного клапана, расположенного на конце продольной складки слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки. В 1884 г., в возрасте 29 лет, он был назначен главой Института физиологии университета в Генуе. В 1900 г. освобожден от этой должности за употребление наркотиков и финансовые нарушения. Позже устроился в бельгийскую колониальную службу и недолгое время работал врачом в бельгийском Конго. Впос- ледствии у него из-за употребления наркотиков развилась психическая неуравновешенность. Умер Руджеро Одди в Тунисе.

Рис. 7. Руджеро Одди

Следует отметить, хотя факт существования упомянутого мышечного сфинктера был описан за 200 лет до Р. Одди Ф. Глиссоном (1597—1677), студенческая работа Одди обессмертила его имя (рис. 8).

i»r RtaotRo Od»i,

CHOLeDOQUE(i)

Glisson est Ie sen| г|й Ма|от1Я|е5 - .

«ФР"*« la disposition specinh- ^mt L 'Cti,la,n^ont entrovuou en oM «ипіііс suit dans son « \nabmh Г^Г |С'"И‘ й^^ 1'Р™ оті. I» <„с|цг„ * • № • Brag™

Ьге gme ™ »* «гІ6™п„ ір„|ті J ™ шЛ’ш ‘"“'"^ *Яеіи ,. Si г™ Irani „ '"Ч"""' Imura resistance des Fibivcellules іҒёіаіі jL «.W " d® °liaon ^,ce de № nm-e. аппиШ™^ ^^^ ^ ^ ia M”*1* dc W, c„„v,к,,,.,,,, Л *™«k™. ^ * "«.^Ж .......^“ ^ ^

Oji pent done toer quo, ju^ pi^ntr a„cun anleur mon he h-x^tence dime disposition mysculairo speCia|e ^ Pouverture du сІюк.Ьіт. 411| pi)jsse agir Co]„me un sphincter propreiwnl diL

J at 1.111 des rechei-ches 4 ce sujel sous la direction el suirsnt les tonscjl# du pn^r. Mai-cacci. et je puis demontrer claii^ment Fexistenca I tine disimsition mnscuhure, que, poor utre href, jappellerai spAmeter di< elioiwtoquc.

McUwtffi emptoyee ]*)«>■ едеЦгв m it'fdence fc sj/ittm te^ йі chofetfoque; so posiii-m, sa forme el see rapports.

Pour my fairo une idee de ГепзетЫе rio cetto disposition muscu-»№t je tne suis serri de la тёте methode queniploya le prof. Mar-cacei pour isoier te muscle areolaiiv du татекмі (3)..

(1) ЛмчоГІ dfU» tiniwrsifl libera di Perugia,

Ғилхкіма Glisonh, Artatontia HqMir, 1681,,

! *7 A Млнсхссі. Le тиягй AiMo-Mamelonnairc. — Archives iW- da Bie-“^Чг I. IV, feat in.•

Рис. 8. Первая страница статьи Р. Одди «D’une disposition a sphincter speciale de l’ouverture du canal choledoque»

Одди сфинктер — сфинктер печеночно-поджелудочной ампулы (m. sphincter ampullae) — пучки круговых, косых и продольных неисчерченных мышечных волокон стенки печеночно-поджелудочной ампулы, переплетающиеся между собой и частично связанные с мышечными элементами стенки двенадцатиперстной кишки; расположены в большом сосочке двенадцатиперстной кишки.

Парона (Parona) Франческо (1842—1897) — итальянский хирург (рис. 9).

Рис. 9. Парона Франческо

И еще относительно топографо-анатомического термина «Пирогова-Пароны пространство», к сожалению, автором книги не упомянутого.

Пирогова-Пароны пространство — клетчаточ-ное пространство в нижней трети передней области предплечья, ограниченное сзади костями предплечья, межкостной перепонкой и квадратным пронатором, спереди — глубоким сгибателем большого пальца, изнутри — локтевым сгибателем запястья и фасцией, прикрепляющейся к локтевой кости, снаружи — сухожилиями плечелучевой мышцы и фасцией, прикрепляющейся к лучевой кости; длина и ширина пространства 5—6 см. Значение пространства Пирогова заключается в том, что сюда прорывается гной при поражениях лучевой и локтевой синовиальных сумок ладони. Оно может вместить до 0,25 и более литров гноя. Самая широкая часть этого пространства находится на расстоянии примерно 5 см от запястья.

Фарабеф (Farabeuf) Луис (1841—1910) (рис. 10) — французский анатом и хирург, родился в Банносте. Профессор и директор анатомического департамента медицинского факультета в Париже (1878—1886). Изучал хирургическую анатомию органов человеческого тела.

Рис. 10. Луис Фарабеф

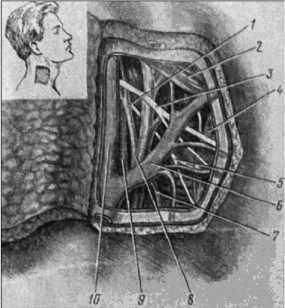

Фарабефа треугольник (рис. 11) — часть сонного треугольника, ограниченная внутренней яремной и впадающей в нее лицевой венами, сверху — подъязычным нервом.

Рис. 11. Треугольник Фарабефа, синтопия наружной сонной артерии, у ее начала: 1 — a. occipitalis , 2 — m. digastricus , 3 — n. hypoglossus , 4 — m. hypoglossus , 5 — n. laringeus sup. , 6 — v. facialis communis , 7 — a. theraidea sup. , 8 — a. carotis ext. , 9 — a. Carotis int. , 10 — v. jugularis inf

В нейрохирургии известны также «распаторы» по Фарабефу.

Последние два эпонима — одни из тех многочисленных топографо-анатомических терминов, которые широко используют анатомы и хирурги и которые следовало бы, по мнению И. И. Когана и Л. Л. Колесникова, внести в официальный список анатомической терминологии [2].