К вопросу истории формирования архитектурно- градостроительной структуры Озёрска и Снежинска

Автор: Михайлова Людмила Гавриловна, Оленьков Валентин Данилович

Рубрика: Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов

Статья в выпуске: 4 т.19, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы формирования архитектурно-градостроительной структуры, основные тенденции первичной планировочной структуры закрытых городов Озёрска и Снежинска, которая относится к периоду их начального строительства (к послевоенному времени - 1940-1950-м гг.) до появления индустриального домостроения. Рассматриваются градостроительные и архитектурные ансамбли, здания города, обладающие архитектурной ценностью, а также массовая жилая застройка городов рассматриваемого периода, выполненная в стилевых формах советской неоклассики. Исследование проводится с целью изучения архитектурного и градостроительного наследия послевоенного периода закрытых городов для определения их ценностных характеристик в едином контексте архитектуры послевоенного времени, осуществляя выявление основных тенденций, лёгших в основу строительства закрытых городов Озёрска и Снежинска, их архитектурно-планировочных решений. Предметом рассмотрения являются закрытые города атомного проекта СССР Озёрск (Челябинск-65) и Снежинск (Челябинск-70), расположенные в Челябинской области, строительство которых было осуществлено в 1945-1955 гг. для решения задач, которые стояли перед государством во время работы над атомным проектом СССР и созданием в Советском Союзе атомной бомбы. В 1992 году список закрытых городов (ЗАТО) был частично рассекречен, их перечень утверждён специальным законом России. Вместо цифровых обозначений закрытые города атомного проекта России получили названия, и некоторые из них были открыты для посещения.

Зато, озѐрск, снежинск, ленинградский гспи-11, неоклассика, "сталинский ампир", градостроительство, архитектурный ансамбль, жилая застройка

Короткий адрес: https://sciup.org/147232152

IDR: 147232152 | УДК: 72.03 | DOI: 10.14529/build190403

Текст научной статьи К вопросу истории формирования архитектурно- градостроительной структуры Озёрска и Снежинска

Название «закрытые административнотерриториальные образования» (ЗАТО) закрепились в юридических документах в постсоветский период после принятия в 1992 году спецзакона по закрытым городам, созданным в рамках атомного проекта СССР в 1945–1955 гг. Благодаря спецза-кону вместо цифрового обозначения они получили названия. Сегодня из десяти закрытых городов, которые являются своеобразными памятниками своей эпохи, пять городов расположены в Свердловской и Челябинской областях. Это города: Лесной (Свердловск-45), Новоуральск (Свердловск-44), Озерск (Челябинск-65), Снежинск (Челябинск-70), Трехгорный (Златоуст-36). Эти закрытые города создавались в СССР в военное и послевоенное время как заводы и пункты промышленного, стратегического и военного производства, связанного с атомным проектом.

Архитектура ХХ века в России является менее исследованной, чем более ранние её эпохи. Одной из причин называется частая смена архитектурных стилей в России в ХХ веке и тот факт, что каждый следующий стиль отвергал и критически относился к предыдущему.

Первая волна неоклассицизма была в 1900–

1910-е годы, стилистически она относится к эпохе модерна [1]. 1930–1950-е гг. – это период второй волны неоклассицизма в России в ХХ веке, которая названа искусствоведами «сталинским ампиром», который формировался, отвергая авангардное направление, и также был отвергнут как «украшательство» и на долгое время был предан забвению.

Архитектурно-градостроительное наследие в силу сложного отношения к периоду «сталинского ампира» до сих пор не заняло достойного места в градоведческих и искусствоведческих исследованиях. Масштабной попыткой осмысления архитектуры сталинской эпохи с позиций постсоветского времени является проведенная 31 октября – 2 ноября 2007 года НИИТИАГ РААСН научная конференция на тему: «Сталинский ампир», вызвав значительный интерес среди архитекторов, искусствоведов, историков. На конференции было сделано более 40 докладов, которые значительно расширили тему, охватив в целом проблемы архитектуры 1930–1950-х гг., обратив внимание на то, что архитектура этого периода – явление сложное, по-настоящему ещё не изученное. По результатам этой конференции был издан сборник статей «Архитектура сталинской эпохи. Опыт исторического осмысления» [2]. Архитектура, получившая условное рабочее название «сталинский ампир» и примеры которой есть буквально в каждом городе страны, предстает на страницах этого сборника как непознанное явление, особенно за пределами столиц и крупнейших городов. Здания этого времени ветшают и гибнут, ожидая своих исследователей.

В отечественной архитектурно-градостроительной науке изучению истории советской архитектуры сталинского периода посвящены работы исследователя архитектуры С.О. Хан-Магомедова [3]. Различным аспектам послевоенной архитектуры и градостроительства посвящены исследования в вузовских научных изданиях [4–9]. Работа Ю.Л. Косенковой, её диссертация 2001 года на тему «Советский город 1940-х - первой половины 1950-х гг. От творческих поисков к практике строительства» [7] с её изданием в форме монографии осветила многие аспекты архитектуры послевоенного времени.

До настоящего времени нет полноценных исследований по строительству и архитектурноградостроительному наследию закрытых городов атомного проекта СССР, архитектуры начального периода их строительства, которое осуществлялось в 1945–1955 гг. в формах советской неоклассики. Эта архитектура и сегодня формирует пространственную среду, характерную для многих городов нашей страны.

Исследование темы формирования архитектурно-градостроительной структуры закрытых городов атомного проекта СССР, в частности Озёрска и Снежинска, расположенных в Челябинской области, основных тенденций первичной планировочной структуры городов, которая относится к периоду их начального строительства, обусловлено как малоизученностью архитектуры периода 1940-1950-х гг. и градоформирования закрытых городов атомного проекта на Урале, так и сохранением архитектуры этого периода от возможной утраты в связи с новым строительством в городах. Необходимо, чтобы имеющийся опыт сохранения целостных историко-культурных слоев городов прежних периодов архитектуры был бы распространен и на архитектуру городов в послевоенные годы, так как именно эта архитектура и сегодня продолжает формировать пространственную среду, характерную для многих городов нашей страны.

Цель статьи - исследование архитектурноградостроительного наследия закрытых городов атомного проекта СССР, расположенных в Челябинской области - Озёрска и Снежинска, начального периода их строительства, которое осуществлялось в 1940-1950-е гг., выявление особенностей этой архитектуры для ценностного определения места этой архитектуры в послевоенном строительстве городов в контексте развития советского зодчества этого периода.

Методика исследования включает в себя сравнительно-типологический метод и искусствоведческий анализ, обеспечивающие изучение особенностей зданий определенного типа, особенно- стей градостроительного наследия городов и стилевых процессов архитектуры этого периода.

В задачи исследования входит проведение натурных обследований, выявление особенностей объемно-планировочной композиции строительства закрытых городов Озёрска и Снежинска периода 1940-1950-х гг., выполненных в стиле советского неоклассицизма, обобщение и систематизация выявленного материала, учитывая общие закономерности развития советского неоклассицизма послевоенного периода и характер использований и переработки зодчими приемов и форм.

Научная новизна в теоретическом плане состоит в том, что на основе систематизации натурных и архивных данных выявляются как общие закономерности, так и своеобразие архитектуры советского неоклассицизма в послевоенный период, которые проявились при строительстве закрытых городов Озёрска и Снежинска периода 1940– 1950-х гг.

Ввиду активизации нового строительства ансамблевое строительство, осуществлённое в закрытых городах, уязвимо для утрат. Практическая значимость исследования заключается в том, что материалы исследования могут быть использованы при решении вопросов о сохранении ценностных объектов архитектуры для постановки их на государственную охрану как памятники градостроительства и архитектуры.

Исходным материалом для анализа своеобразия архитектурно-градостроительного наследия и оценки архитектурно-пространственной структуры городов являются как архивные планы и фотографии городов [10–14], так и их натурное обследование. Научными сотрудниками и специалистами Южно-Уральского государственного университета под руководством профессора архитектурностроительного факультета В.Д. Оленькова в 20002001 годах были проведены научно-исследовательские и проектные работы по составлению историко-архитектурных опорных планов городов Озерска и Снежинска и проектов охранных зон [15, 16]. По городу Снежинску в результате проведенных натурных обследований осуществлена фотофиксация и экспертиза более 260 объектов исторической среды города, а по Озёрску проведены натурные обследования, фотофиксация и экспертиза более 550 объектов исторической среды города, часть из которых предложено взять под охрану государства. В ходе работ составлены списки ценных элементов исторической среды и эстетически ценных компонентов природного ландшафта.

Город Озёрск, известный в советское время как Челябинск-65, занимает свою особую страницу в истории страны, истории ПО «Маяк», создании первой атомной бомбы, атомных реакторов. Своё название город Озёрск получил благодаря своему местоположению: он со всех сторон окружён озёрами - Иртяш, Кызылташ, Малая и Большая Нанога. Город Снежинск, строительство кото- рого началось позднее, в 1955 году, расположен на берегу озера Синара. Природно-климатические и социально-экономические условия определили особенности архитектурно-пространственной структуры этих городов. Планировочная структура формирования этих городов, система архитектурных ансамблей отражает градостроительные концепции советской архитектуры середины ХХ века.

В 1945 году Государственный союзный проектный институт № 11 (ГСПИ-11) города Ленинграда, сегодня это ОАО «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий», был утверждён правительством в качестве генеральной проектной организации для создания и развития атомной промышленности. Архитекторы Ленинграда, создававшие архитектурно-пространственную структуру Озёрска, были из города, который занимает в истории ордерной архитектуры уникальное место. Влияние питерской архитектуры, безусловно, имеет место быть в формировании архитектурных решений при проектировании города Озёрска. Господство стиля «сталинский ампир» в архитектуре страны в этот период и местоположение города, его водно-пространственный строй были созвучны Ленинграду, и Озёрск в своём развитии был ориентирован на лучшие традиции классической архитектуры. Осенью 1945 года ГСПИ-11 разработал план строительства «завода № 817». Одновременно с проектированием промышленных объектов разрабатывалась проектная документация по строительству закрытого посёлка. В ГСПИ-11 создали выездную бригаду архитекторов по гражданскому строительству для разработки «проекта жилого посёлка № 1» на 2 тыс. жителей. 9 ноября 1945 года приступили к реализации проекта. Этот день стал днём основания города Озёрска и началом истории ПО «Маяк».

Генеральный план строительства завода по переработке оружейного плутония, принятый в апреле 1946 года, предусматривал первичную структуру закрытого города при его создании в строительстве двух жилых поселков на 2 тысячи и 2,5 тысячи человек, составляющих вместе одно поселение и одну градообразующую составляющую - химкомбинат «Маяк». Один строился на севере, так называемый Северный посёлок, ставший местоположением города Озёрска, а второй начали строить на юге, с названием «посёлок Та-тыш». Второй оказался очень близко к производству, его строительство было заморожено и не получило дальнейшего развития.

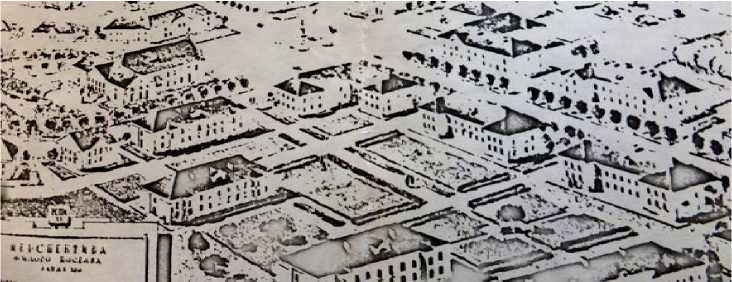

Интенсивное строительство посёлка началась в 1947 году без наличия генерального плана. Архитекторы занимались в основном привязкой проектов типовых домов на месте [14]. На улицах поселкового типа строились финские домики, коттеджи, брусчатые дома, дома барачного типа [14]. Застройка посёлка № 1 в 1947–1949 гг. в западной части города имела местное название «Генеральский кружок». Это строительство должно было обеспечить жильём специалистов, прибывших в посёлок со всех концов страны (рис. 1)

В связи с возрастающим объемом промышленного строительства, численный состав посёлка достигал временами 50 тысяч человек, что превышало предполагаемую цифру наличия людей в десятки раз. Жилья катастрофически не хватало. В 1948 году было принято решение по созданию Генерального проекта жилого посёлка.

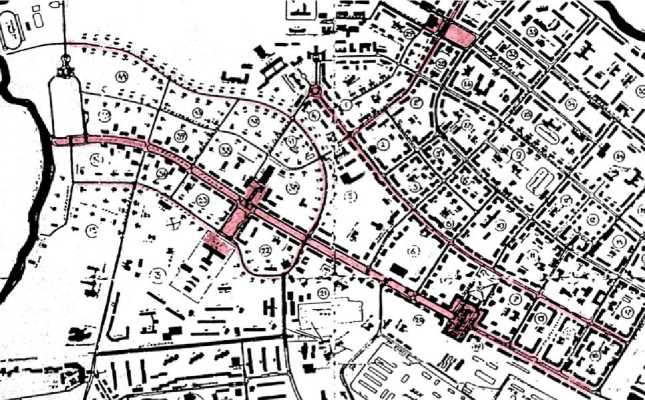

Генеральный проект планировки жилого посёлка «Программа № 1» на 2 тыс. жителей был утвержден в 1949 году [15]. Проект был выполнен выездной группой архитектурно-планировочного отдела ГСПИ 11, в которую входили архитекторы И.А. Глухих, В.Н. Иванов, И.Б. Орлов (рис. 2). Город остро нуждался в жилой застройке, и к концу 1950-х гг. появилась квартальная застройка. Город стал застраиваться двух-четырехэтажными зданиями в неоклассическом стиле (рис. 3, 4).

Рис. 1. Коттедж. 1948 г. Фото И.С. Тюфякова. Ф. 128. Оп. 1. Ед. хр. № 12 [12]

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

Рис. 2. Генплан жилого поселка. ГСПИ 11. 1949 г. [15]

Рис. 3. Фрагмент перспективы застройки жилого поселка. ГСПИ 11. 1949 г. [15]

Рис. 4. Жилой дом. 1949 г. Фото Л. Михайловой, 2019 г.

Рис. 5. Схема г. Озёрска с указанием улиц и площадей, сформированных в 1947–1957-х гг.

Пафос возрождения стал главным мотивом архитектурной деятельности в СССР во второй половине 1940-х годов. Возрождение связывалось не только с послевоенным восстановлением вообще, но и с возможностью вернуть ценности культуры прошлого. Архитектура рассматривалась в качестве выразительницы главных идей эпохи. Художественная градоформирующая система, сложившаяся в предвоенное время, получила дальнейшее распространение. Именно традиционная форма делала в то время архитектуру «говорящим» искусством. «Сталинка» воспринималась как символ победы, достатка, успеха, став элитарным типом жилья [5]. Важным элементом города стали значимые архитектурные объекты - театры, кинотеатры, Дома культуры, административные здания. Построенные в формах «сталинского ампира», они отличаются торжественностью и обилием архитектурных элементов. Для усиления градостроительных акцентов в архитектурных доминантах города широко использовали портики, колонны, пилястры, лепной декор.

Город, включив в себя дуговую часть предыдущей застройки, определил две главные композиционные оси - проспект Ленина (Сталина) и улицу Победы (Берии) - архитекторы А.И. Власов, А.Г. Гуревич, И.Б. Орлов [14]. Улицы расположены параллельно друг другу, через весь город протянулись с запада на восток, нанизав на себя главные общественно-значимые архитектурные ансамбли.

На схеме города Озёрска (рис. 5) красным цветом выделены главные улицы первичной застройки города - проспект Ленина (Сталина) с бульваром, который, практически делит сегодня город на две части [17]. Архитектурными акцентами на проспекте Ленина стала привокзальная площадь с памятником Ленину (арх. А.Г. Гуревич, И.Б. Орлов, Я.М. Зелёный) и две площади, соеди- нённые в единый ансамбль. Это площадь Курчатова и Театральная площадь (арх. А.И. Власов, А.Г. Гуревич, И.Б. Орлов, Д.Т. Ковчегов, Г.С. Рем-нёв). На востоке проспект Ленина выделен «домом с башней», 1956 г. (арх. Н.А. Комков, И.Б.Орлов). Параллельно проспекту Ленина цветом выделен проспект Победы (Берии), на замыкании которого в западной части города расположен медгородок (арх. А.Г. Гуревич, И.Б. Орлов, Я.М. Зелёный), а в восточной части расположена объемная доминанта здания филиала МИФИ (арх. Б.Г. Машин). От проспекта Победы на север построена улица Новая (Блюхера), на пересечении с Комсомольским проспектом создана площадь, доминантой которой является здание ДК ПО «Маяк» (арх. Г.М. Вылегжанин, 1958 г.), практически завершившее реализацию генплана города 1949 года (рис. 6, 7).

Рис. 6. Пл. Курчатова. Памятник И.В. Курчатову. 1978 г. Скульптор А.С. Гилев. Фото Л. Михайловой. 2019 г.

Рис. 7. Здание ДК ПО «Маяк», арх. Г.М. Вылегжанин, 1957 г.

Площадь Курчатова – «сердце Озёрска», первая площадь города. Здесь находятся важнейшие организации: управление ПО «Маяк», Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) [14]. В 1949–1951 гг. в Озёрске на улице Ленина была сформирована площадь со зданием гостиницы «Центральная» (арх. А.И. Власов) у железнодорожного вокзала (автовокзал) (арх. Хомяков). На площади в 1970-е гг. был поставлен памятник вождю с трибуной [14]. В 1957 году был разработан и утверждён новый генеральный план города, ценность которого состоит в том, что следующий этап строительства города формировался уже в его южной части, не нарушив первичную архитектурно-пространственную структуру Озёрска 1940–1950-х гг.

Строительство Снежинска (Челябинск-50 и Челябинск 70) – уральского «атомграда» – началось позднее. История его зарождения непосредственным образом связана с курортом «Сунгуль», где в 1935–1936 гг. начала свою работу радоновая грязелечебница. Сам город, дата строительства которого – 24 марта 1955 года, построен на берегу озера Синара. Курорт «Сунгуль» в 1946 году, когда начались работы по реализации атомного проекта СССР, закрыли, а на его базе создали Лабораторию «Б». Долгие годы об этой лаборатории знал только круг посвящённых в это людей. Н.В. Тимофеев-Ресовский, работавший в этой лаборатории, позднее отмечал, что не американцы разработали всю медицинскую изотопную биологию, а учёные, работавшие в эти годы на объекте «Б» – радиобиологической лаборатории [16]. Город Снежинск связан с созданием Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВННИТФ). Как и Озёрск, Снежинск строился Министерством среднего машиностроения, ныне Минатомом, и проектировался ГСПИ-11. Приезд в Сунгуль весной 1955 года целого эшелона учёных и специалистов потребовал увеличения жилого фонда [13], и на территории курорта было развёрнуто коттеджное строительство.

В Снежинске с 1955 г. началось строительство первых кварталов № 1–4 с жилыми домами. В 1957–1964 гг. велось строительство коттеджей по улице Гречишникова. Наряду с жилой застройкой строились в городе культурные и социальные объекты. В 1956 году был построен клуб «Строитель», а в 1957 были построены первые общественно-значимые объекты – школа, детский сад, больница, клуб «Космос» и др. [16] (рис. 8).

В Озёрске в 1948–1950 гг. в сосновом бору у озера Иртяш был устроен Парк культуры и отдыха, главный вход в который оформлен круглой площадью с памятником вождю [14]. Вход, оформленный пропилеями по проекту И.Б. Орлова, придавал входу торжественность и парадность (рис. 9). Форму пропилей имеют также контрольно-пропускные пункты № 1, 2 в Лабораторию «Б» посёлка Сунгуль, построенные в 1950 году [16]. Эталоном конструктивно-тектонической ордерной системы эпохи советской неоклассики являются пропилеи Смольного, возведённые в Ленинграде по проекту В.А. Щу-ко и В.Г. Гельфрейха в 1923–1924 гг.

Советский неоклассицизм имеет преемственность с дореволюционным неоклассицизмом, который формировался еще в начале ХХ века, в эпоху модерна. Неоклассическая архитектура начала ХХ была многоплановой. И.А. Фомин в своих работах опирался именно на русский классицизм начала XIX века, а И.А. Жолтовский и В.А. Щуко использовали в своём творчестве направление

Рис. 8. Снежинск, ул. 40 лет Октября, 7. Здание школы. 1957 г. (Филиал ЮУрГУ) [18]

Рис. 9. Главный вход в парк, 1949 г., арх. И.Б. Орлов. Архив Ф. 128. Оп. 1 Д. 8. [12]

«ренессансной», «палладианской» архитектуры [2]. Одной из важных характеристик неоклассицизма является осмысление как идеалов античности, так и российской и европейской истории XVIII–XIX вв. Таким образом, можно говорить, что источником советского неоклассицизма 1930– 1950-х гг. была классическая традиция, творческое осмысление российского классицизма, который к началу ХХ века воспринимался уже как национальное явление. Именно в ордерной архитектуре ленинградские архитекторы подчёркивали преемственность градостроительных идей. Здание Центральной заводской лаборатория (ЦЗЛ) в городе Озёрске, построенное в 1949–1951 гг. по проекту архитекторов А. Домнина и Г.Н. Локтева, поставлено на замыкании площади им. Курчатова (рис. 10).

Две площади на проспекте Ленина слились в одно пространство, где здание театра расположено напротив ЦЗЛ через площадь Курчатова и Театральную площадь. Здание театра, арх. Б.Г. Машин, построено в 1949–1952 гг. (рис. 11). Перед зданием театра расположена Театральная площадь, фланкированная двумя зданиями, оформленными центральными ризалитами, украшенными портиками с колоннами и фронтонами.

По определению С.О. Хан-Магомедова, в архитектуре «сталинского ампира» «мы имеем дело

Рис. 10. ЦЗЛ, арх. А. Домнин, Г.Н. Локтев. Фото Л. Михайловой, 2019 г.

Рис. 11. Здание театра, 1949–1952 гг., арх. Б.Г. Машин. Фото Л. Михайловой, 2019 г.

с одним из самых высокопрофессиональных этапов в истории русской архитектуры последних столетий» [3]. Он отмечает, что по художественному уровню «лучшие проекты «сталинского ампира» приближаются к уровню русского классицизма XVIII–XIX вв. Это не просто «цитатная» неоклассика, а неоклассика, генерирующая творческие идеи, «живая классика», как её называли в первые десятилетия ХХ века» [3].

В городской застройке ХХ века многие ансамбли и отдельные сооружения периода «сталинского ампира» мало в чём уступают в художественном уровне произведениям других творческих направлений. «Сталинский ампир» обладал чётко выраженной стилистикой, имея формообразующие корни, он имел и сверхзадачу – социальный заказ на создание монументальных архитектурнохудожественных образов, так называемый эпический монументализм, который зародился в русской архитектуре ещё в XIX веке, явно не без влияния французского «революционного ампира» [3]. Страна, одержавшая победу в Великой Отечественной войне, создавая архитектуру победы, претендовала на творческое развитие его главного художественно-композиционного приёма – классического ордера.

В истории ордерной архитектуры Петербург занимает особое место, где несколько поколений архитекторов и в XVIII, и в XIX, и в ХХ вв. воплощали градостроительные концепции, опираясь на универсализм ордера при его ведущей роли. На всех этапах формирования городской среды Петербурга ордер не являлся декорацией, оставаясь средством композиционной разработки образов пространства. «Ордер – архитектурный генетический код Петербурга-Ленинграда, обеспечивающий развитие образных связей, единство пространственной структуры города» [2]. Вместе с тем следует отметить, что зодчие советской неоклассики применяли ордер не на основе конструктивно-тектонической ордерной системы, а на основе ордера стены. Эволюция ордерной архитектуры 1930–1950-х гг. проходила через требование «обогащения» объемов ордерными формами, декоративными композициями [19, 20].

Определяя историю строительства закрытых городов Озёрска и Снежинска в 1940–1950-е гг. [21, 22] , можно выделить их своеобразие в наличии в этот период двух разновидностей городской среды. Первая – это коттеджный посёлок, который образовал первичный исторический центр Озёрска и Снежинска (Сунгуль). В Озёрске улицы Дуговая (ныне Колыванова), Комсомольская, Школьная (ныне Ермолаева) ещё сохранили первичную дуговую планировочную структуру и коттеджную застройку поселения этого периода, как и в Снежинске улица Гречишникова. Вторая историческая часть Озёрска заключается в создании планировочной основы исторического центра, образованной двумя параллельными осями – улицами Лени- на и Победы. Здесь разместились основные общегородские объекты и архитектурные ансамбли. Территории Снежинска периода его начального этапа строительства и формирования его градостроительной основы включают первые четыре квартала города, улицу Гречишникова и городскую набережную. Наибольшая концентрация сохранившихся объектов начального строительства города расположена на улицах 40 лет Октября, Васильева, Ленина, Гречишникова и бульваре Циолковского.

Основные тенденции в планировке и формировании первичной архитектурно-градостроительной структуры Озёрска и Снежинска учитывали природно-ландшафтные характеристики местоположения города. Среди ландшафтных объектов на территории города Озёрска наиболее значимыми и выразительными являются бульвар на проспекте Ленина, ПКиО, набережная озера Иртяш, участки природного ландшафта по улице Пушкина и на проспекте Победы. Природный ландшафт города Снежинска составляют фрагменты соснового бора, городской парк.

Заключение

Город Озёрск расположен на полуострове на холмистом рельефе, окружён живописными озёрами, а город Снежинск – на живописном берегу озера Синара. Благодаря вдумчивому отношению градостроители и архитекторы, осуществлявшие первичное формирование архитектурнопространственной структуры этих городов, сделали свою работу на высоком профессиональном уровне. В архитектуре ярко читается школа неоклассики ленинградских зодчих с ведущей ролью ордера в архитектуре, средством композиционной разработки образов пространства.

Искусствоведческий и сравнительнотипологический анализ позволили определить особенности формирования архитектурнопространственной структуры городов Озёрска и Снежинска, особенности типологии, стилевых характеристик, ансамблевой архитектуры в композиционной структуре города, которая относится к периоду строительства в послевоенное время – 1940–1950-е гг. Жилая застройка 1940–1950-х гг. отразила влияние принципов и приёмов советского неоклассицизма. Это проявилось в акцентировании главных и второстепенных улиц и площадей, в осевых и симметричных решениях планировки и застройки, их стилистическом единстве, комплектности благоустройства и озеленения. Живописные водоёмы определили необходимость создания парков, скверов и благоустроенных набережных для соединения зелёных зон города в систему непрерывного водно-зелёного периметра.

Таким образом, мы имеем чётко читаемый по этапам строительства рисунок планировки городов Озёрска и Снежинска 1940–1950-х гг., грамотное включение в городскую среду природного ланд- шафта, высокий уровень благоустройства и озеленения городской среды. Наличие архитектурных и градостроительных ансамблей, жилой застройки, выполненной в формах «сталинского ампира» на высоком профессиональном уровне, позволяет архитектурно-пространственную структуру городов отнести к памятникам градостроительства и архитектуры.

Список литературы К вопросу истории формирования архитектурно- градостроительной структуры Озёрска и Снежинска

- Михайлова, Л.Г. Архитектурное творчество русских художников / Л.Г. Михайлова. - Екатеринбург: ООО "Вебстер", 2013. - 112 с.

- Архитектура сталинской эпохи: опыт исторического осмысления // Сб. статей конф. (31 октября - 2 ноября 2007 г.) НИИТИАГ РААСН. - М.: Ком Книга, 2010. - 496 с.

- Хан-Магомедов, С.О. "Сталинский ампир": проблемы, течения, мастера / С.О. Хан-Магомедов // Архитектура сталинской эпохи: опыт исторического осмысления / сост. и отв. ред. Ю.Л. Косенкова. - М.: НИИТИАГ, 2010. - С. 10-24.

- Искандаров, М.М. Советский неоклассицизм 1930-1950-х гг.: проблемы трансформации традиций российской классической архитектуры XVIII-XIX веков / М.М. Искандаров, А.Ю. Михайлов // Известия КГАСУ. - 2012. - № 4 (22). - С. 24-29.

- Искандаров, М.М. Феномен "сталинки": методология исследования / М.М. Искандаров, А.Ю. Михайлов // Известия КГАСУ. - 2012. - № 2 (14). - С. 14-19.

- Конышева, Е.В. Архитектурный образ Челябинска второй половины 1940-х - первой половины 1950-х годов: проекты и их реализация / Е.В. Конышева // Архитектура сталинской эпохи: опыт исторического осмысления / сост. и отв. ред. Ю.Л. Косенкова. - НИИТИАГ, 2010. - С. 265-279.

- Косенкова, Ю.Л. Советский город 1940-х - первой половины 1950-х гг. От творческих поисков к практике строительства / Ю.Л. Косенкова. - URL: https://www.dissercat.com/content/sovetskii-gorod-1940-kh-pervoi-poloviny-1950-kh-godov-ot-tvorcheskikh-poiskov-k-praktike-str

- Лохова, Н.Н. Архитектурно-планировочное наследие 20-50-х годов ХХ века в градостроительстве Урала / Н.Н. Лохова. - URL: https://www.dissercat.com/content/arkhitekturno-planirovochnoe-nasledie-20-50-kh-godov-khkh-veka-v-gradostroitelstve-urala

- Малкова, И.Г. Промышленные города Урала: опыт регулирования градостроительного развития (1940-1950-е годы)/ И.Г. Малкова // Вестник Челябинского государственного университета. - 2015. - Вып. 65, № 16 (371). - С. 61-65.

- МАОГО (Муниципальный архив Озёрского городского округа) Ф. 1. Оп. 1А. Д. 99. Л. 214, Д. 433. Л. 184.

- МАОГО (Муниципальный архив Озёрского городского округа). Ф. 111. Оп. 1. Д. 1- 4, 8; Ед. хр. 46. Л. 312; Ед. хр. 119. Л. 1; Ед. хр. 122. Л. 58; Ед. хр. 268. Л. 118.

- МАОГО (Муниципальный архив Озёрского городского округа). Ф. 128. Оп. 1. Ед. хр. 8-15, 17-19.

- Архив администрации Снежинска. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 69. Л. 433.

- Город с особой судьбой. История Озёрска в документах / МКУ "Муниципальный архив Озерского городского округа". - http://www. ozerskadm.ru/city/history

- Оленьков, В.Д. Историко-архитектурный опорный план и проект охранных зон г. Озёрска Челябинской области / В.Д. Оленьков, Н.Н. Лохова, С.В. Серебряков. - Челябинск: ЮУрГУ, 1998. - 265 с.

- Оленьков, В.Д. Историко-архитектурный опорный план и проект охранных зон города Снежинска Челябинской области / В.Д. Оленьков, Н.Н. Лохова, С.В. Серебряков. - Челябинск: ЮУрГУ, 2001. - 265 с.

- https://kartami.ru/ozersk

- https://www.zato-gorod.ru/history/kak-eto-byilo

- Иконников, А.В. Художественный язык архитектуры / А.В. Иконников. - М.: Искусство, 1985. - 175 с.

- Звагельская, В.Е. Стилистика советской неоклассики в архитектуре городов Свердловской области послевоенного периода / В.Е. Звагельская // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. - 2011. - № 3. - С. 31-35.

- История Озёрска в фотографиях / МКУ "Муниципальный архив Озерского городского округа", архивная группа ФГУП ПО "Маяк" - Озёрск, 1998. - 173 с.

- Иофа, Л.Е. Города Урала / Л.Е. Иофа. - М.: Географгиз, 1951. - 422 с.