К вопросу мониторинга инновационного потенциала вуза: микромодель и метрика показателей оценки

Автор: Шматко А.Д., Растова Ю.И.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Инновации в экономике и управлении

Статья в выпуске: 6 (38), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье предлагается оригинальная концепция оценки инновационного потенциала вуза, приводятся индикаторы мониторинга эффективности его реализации и развития.

Высшее образование, инновации, инновационный потенциал

Короткий адрес: https://sciup.org/142179153

IDR: 142179153

Текст научной статьи К вопросу мониторинга инновационного потенциала вуза: микромодель и метрика показателей оценки

Необходимость развития инновационного потенциала вуза непосредственно связана с формированием его конкурентоспособности в условиях экономики знаний. Под конкурентоспособностью образовательного учреждения понимается возможность оказывать образовательные и сопутствующие им услуги, более привлекательные для потребителей, чем у конкурентов. Непрерывный мониторинг конкурентоспособности вуза является необходимым условием для ориентации образовательной деятельности на удовлетворение потребностей наиболее эффективным способом. Выводы о состоянии конкурентоспособности вуза являются основой для разработки инновационной политики учреждения как в сфере образования, так и в других, сопутствующих образованию сферах, например в области развития инноваций и т.п.

Помимо того что каждый вуз самостоятельно должен оценивать свою конкурентоспособность для обоснования направлений и стратегий дальнейшего развития, мониторинг конкурентоспособности вузов должно проводить и Министерство образования и науки, что оно и делает. Так, каждый вуз ежегодно отчитывается перед министерством о научной деятельности. Однако сегодня ситуация меняется, и оценка только научного потенциала недостаточна для полноценного развития вуза.

Университеты все более активно переходят на модель «предпринимательского университета», которая, в свою очередь, требует развития не только научного, но и инновационного потенциала, включающего в себя показатели эффективности развития инновационного бизнеса: объектов инновационной инфраструктуры, малых инновационных предприятий (МИПов) и т.п. [1].

Таким образом, научный потенциал необходимо рассматривать шире – как инновационный, что требует продления научно-образовательного процесса по получению конкретных результатов, определяемых как инновации. В качестве таких результатов могут выступать характеристики про- цесса развития инновационного предпринимательства и объектов инновационной инфраструктуры (технопарков, бизнес-инкубаторов, центров прототипирования, трансфера технологий и т.п.).

Инновационный потенциал учреждения, выражающийся в организации оказания образовательных услуг и управления этим процессом, в его технических и технологических возможностях, является элементом, обеспечивающим необходимую динамику инноваций. Как показывает практика, чем выше инновационный потенциал учреждения, тем ниже уровень удельных затрат на оказание образовательных услуг и обеспечение их качества. Индикатором инновационного потенциала образовательного учреждения является качество образования, превосходящее качество его конкурентов.

Инновационный потенциал вузов не может формироваться изолированно и зависит, как правило, от имеющихся у вуза партнеров, включая бизнес и властные структуры. Современной формой развития инновационного потенциала вуза являются инновационные кластеры, обеспечивающие концентрацию и взаимодействие технологически сопряженных экономических субъектов при совместном управлении. Таким образом, вузу как корпоративному образованию (организации) недостаточно использовать только вертикальную форму технологической интеграции производства знаний, а следует активно формировать особую инновационную базу, требующую создания кооперационных связей по горизонтали, что и обеспечивают кластеры.

Реализация инновационного потенциала вуза через участие в формировании инновационных кластеров выступает предпосылкой не только территориальной кооперации, но и инновационного обновления технологической основы образовательных учреждений благодаря взаимодействию с промышленными предприятиями и региональными властными структурами.

Стратегическим фактором эффективности использования инновационного потенциала об- разовательного учреждения является его влияние на сокращение инновационного цикла (от процесса обучения студентов – до генерации инновационных идей и их воплощения в наукоемком бизнесе, в том числе в рамках формирующихся инновационных кластеров). Немалые затраты здесь приходятся на транзакционные издержки, и их сокращение превращается в критерий эффективности реализации инновационного потенциала образовательного учреждения.

Необходимо создать адекватную систему мониторинга развития инновационного потенциала, обеспечивающего воспроизводство инновационного цикла не столько внутри вуза, сколько и в рамках кластера. Практика уже доказала, что для развития инноваций замкнутость субъекта является главным тормозом [2; 3].

С точки зрения воспроизводства в рамках кластера следует стадию обучения (образования) учитывать как первую в инновационном цикле.

Действительно, если не будет обученных (образованных) специалистов, то не будет никаких инноваций и никакого развития.

Инновационный цикл в рамках кластера должен включать: обучение, НИР, патентование, ОКР, организацию МИП, серийное производство. Для успешного прохождения всех стадий инновационного цикла необходима инновационная инфраструктура, которая может принадлежать университету. Именно она дает возможности для реализации каждой стадии инновационного цикла, в противном случае цикл будет постоянно прерываться, что в конце концов приведет к невозможности его завершения.

Таким образом, идея формирования инновационного потенциала в рамках кластера должна объединить стадии инновационного цикла с элементами инновационной инфраструктуры, необходимыми для реализации каждой стадии. Этот процесс представлен на рисунке 1.

|

Выход из кластера |

Х |

||||||||||||

|

Инновационный кластер |

Х |

||||||||||||

|

Технопарк, бизнес-инкубатор |

Х |

||||||||||||

|

Центр прототипирования, КБ и т.п. |

Инн |

овационный |

Х |

Эффек реал иннова |

тивность изации ционного |

||||||||

|

Центр трансфера технологий |

Х |

||||||||||||

|

Направление развития инновационного потенциала вуза |

потенц |

иала вуза |

|||||||||||

|

Научная лаборатория |

Х |

||||||||||||

|

Вуз |

Х |

||||||||||||

|

Объекты инновационной инфраструктуры, стадии инновационного цикла |

Обучение (качество образования) |

Научно-исследовательская работа (НИР) |

Патентование |

Опытно-конструкторские работы и получение прототипа |

Организация МИПов |

Организация серийного производства |

Дальнейшее устойчивое развитие наукоемкого бизнеса |

||||||

Рис. 1. Процесс реализации инновационного цикла в рамках кластера во взаимосвязи с формированием инновационного потенциала вуза

Обучение является важнейшей начальной стадией инновационного цикла, способствующей формированию человеческих ресурсов, квалифицированных кадров, способных возглавить инновационный бизнес и работать в нем. Отсюда, инновационный потенциал вуза формируется с самой начальной стадии инновационного цикла – со стадии обучения.

Границы инновационного потенциала вуза могут раздвигаться как по вертикали, так и по горизонтали в зависимости от наличия в вузе соответствующей инновационной инфраструктуры и реализации им стадии инновационного цикла. Логично ограничивать инновационный потенциал вуза рамками самого учреждения. Все, что не может быть реализовано в рамках вуза, реализуется в рамках кластера и может рассматриваться как результат развития инновационного потенциала вуза или эффективность его реализации.

Вполне обоснованно привязать логику мониторинга инновационного потенциала вуза к логике развития инновационного цикла, к его – индикаторов эффективности прохождения каж-стадиям, предложив для каждой ряд показателей дой стадии (см. табл.).

Система индикаторов мониторинга эффективности реализации и развития инновационного потенциала вуза

|

Стадии инновационного цикла |

Индикаторы |

|

Формирование и развитие инновационного потенциала вуза |

|

|

Обучение (качество образования) |

|

|

НИР |

|

|

Патентование |

|

|

Эффективность реализации инновационного потенциала вуза |

|

|

ОКР и создание прототипов |

|

|

МИПы |

|

|

Серийное производство |

|

Предлагаемая система индикаторов позволяет не только оценивать эффективность формирования, развития и реализации инновационного потенциала вуза, но и связывать развитие этого потенциала с эффективностью его реализации, т.е. управлять инновационным потенциалом.

Далее приведены результаты анализа моделирования режимов мониторинга инновационного потенциала образовательного учреждения. Такое моделирование можно ассоциировать с внедрением электронных технологий как конструктивного элемента мониторинга инновационного потенци- ала. Мониторинг инновационного потенциала на основе внедрения информационных технологий позволяет осуществлять в динамике тестирование различных сценариев процесса управления инновационным потенциалом вуза от качества оказания образовательных услуг до организации МИП, реализуя те или иные прогнозы при планировании инновационной деятельности, одновременно снижая риски и повышая конкурентоспособность образовательного учреждения.

Рассмотрим микромодель образовательного учреждения, которая описывает влияние инновационного потенциала вуза на его экономический рост при повышении уровня использования электронных технологий при оказании образовательных услуг [4].

В модель закладывается рост ресурсов ( L ) с постоянной скоростью n. Ресурсы подразделяются на электронные технологии и персонал, обозначенные соответственно как L1 и L2 , L1 = n1L , L2 = n2L , n1 + n2 = 1, n1 и n2 – константы.

Структура бизнеса при оказании образовательных услуг описывается производственной функцией вида:

Y = F ( G , L2 , К ) = A ( G ) L2α K β , (1)

где Y – доход, G – инновационный потенциал, К – капитал учреждения.

Для простоты: A ( G ) = G γ; α , γ , β – положительные коэффициенты ( α + β < 1); α + β + γ = 1 – производственная функция линейно однородна.

Уровень затрат на персонал предполагается равным c2Y / L , а на электронные технологии – c1Y / L , где c1 и c2 – положительные константы.

Процесс накопления капитала описывается уравнением:

dK / dt = Y – c1L1Y / L – c2L2Y / L – rK – bK , (2) где r – фиксированная норма амортизации капитала; b – ставка по кредитам; t – время цикла.

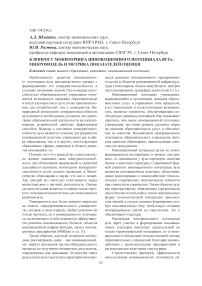

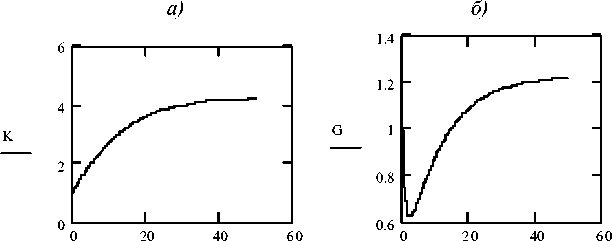

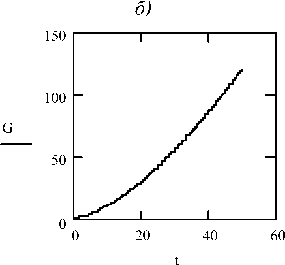

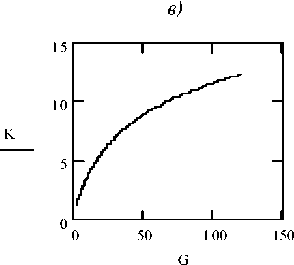

α = 0,3 ; β = 0,6; μ = 1; γ = 0,1; θ = 0,05; d = 0,95; r = 0,1; p = 0,5; b = 0,2 c1 = 0,6; c2 = 0,4; n1 = 0,2; n2 = 0,8; a1 = 2

Рис. 2. Влияние обесценивания инновационного потенциала учреждения на капитализацию учреждения

Для экономики учреждения в целом темп роста затрат задается величиной ( с1 n1 + с2 n2 ), темп роста инвестиций равен (1 – с1 n1 + с2 n2 ).

Потенциальная динамика роста инновационного потенциала вуза предполагается следующей зависимостью:

dG / dt = pY + H ( c1Y / L , L1 , G ) – μ G , (3)

где величина pY описывает эффекты «обучения на рабочем месте» сотрудников, H – функция, отражающая вклад электронных технологий в процесс накопления инновационного потенциала, a μ – фиксированная величина темпа обесценивания инновационного потенциала.

Можно определить H в виде:

H = c1Y / L L1dGθ / ( a1 + c1Y / L ), d + θ = 1, (4)

где a1 , d и θ – неотрицательные параметры.

Параметр a1 – мера эффективности электронных технологий. Если a1 равно нулю, то уровень затрат не влияет на рост инновационного потенциала. Если уровень затрат c1Y / L достаточно высок, то он не влияет на рост инновационного потенциала. С ростом L1 и G функция Н возрастает, даже если она «нейтральна» относительно L1 и G .

Динамика системы описывается эволюционными уравнениями (2) и (3). Систему можно переписать в виде:

dk / d t = y – c 1 n 1y – c 2 n 2y – rk – b k , (5)

dg / dt = py + H (y, g) – μg где k = K / L, g = G / L, у = gγn2αkβ и Н (y, g) = c1y n1dgθ / (a1 + c1y).

Можно показать, что система (5) имеет единственное решение при α > γ > θ > 0. Результаты расчета модели влияния инновационного потенциала учреждения на оказание образовательных услуг (5) приведены ниже на рисунке 2.

в)

При данных параметрах модели влияния инновационного потенциала на экономическое развитие образовательного учреждения наблюдается явление гистерезиса, характерное для сложных синергетических систем. Оно заключается в необходимости наличия определенного уровня капитала для роста инновационного потенциала, что иллюстрируется падением инновационного потенциала при внедрении новых образовательных услуг. Помимо этого, на фазовой плоскости

(см. рис. 2в) наблюдается бифуркация бизнес-процессов – двум уровням капитала соответствует один уровень инновационного потенциала: т.е. меньший уровень потенциала может обеспечить значительный рост капитала. Подобная ситуация характерна для повышенной турбулизации микроэкономической системы.

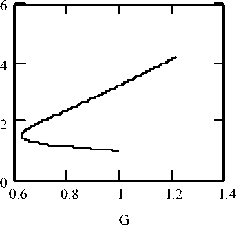

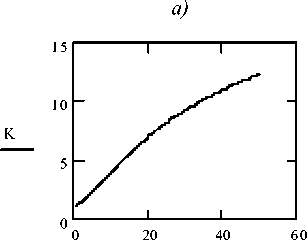

При малых темпах обесценивания инновационного потенциала происходит стабилизация темпов его роста (см. рис. 3).

α = 0,3 ; β = 0,6; μ = 0; γ = 0,1; θ = 0,05; d = 0,95; r = 0,1; p = 0,5; b = 0,2;

c1 = 0,6; c2 = 0,4; n1 = 0,2; n2 = 0,8; a1 = 2

Рис. 3. Стабилизация темпа роста инновационного потенциала учреждения

Иными словами, качество инновационно- способствуют устойчивости экономики образова-го потенциала при постоянном его мониторинге тельного учреждения.

Список литературы К вопросу мониторинга инновационного потенциала вуза: микромодель и метрика показателей оценки

- Гринь, А.М. Интегрированная система «Университет-предприятие»: путь к реализации инновационных стратегий/А.М. Гринь, К.Н. Мироненков, С.И. Межов//Университетское управление: практика и анализ. -2011. -№1 (71). -С. 71-79.

- Растов, М.А. К вопросу развития научно-технической кооперации/М.А. Растов, Ю.И. Растова//Стратегии и инструменты управления экономикой: отраслевой и региональный аспект: материалы IV Международной научно-практической конференции, 10-12 апреля 2014 г. -СПб.: КБ-ПРИНТ, 2014. -С. 88-93.

- Шматко, А.Д. Инновационная деятельность организации: дилеммы и выбор/А.Д. Шматко, М.А. Растов//Економiчний часопис -XXI. -2014. -Т. 1. -№3-4. -С. 39-42.

- Шматко, А.Д. Концепция развития вузовского предпринимательства: региональные кластеры и технологические платформы: монография/А.Д. Шматко; под науч. ред. Н.В. Афанасьевой. -СПб.: Изд-во СЗТУ 2011. -203 с.