К вопросу о целесообразности хирургической коррекции брахиметатарзий у детей

Автор: Кожевников Олег Всеволодович, Очкуренко Александр Алексеевич, Иванов Алексей Валерьевич, Грибова Инна Владимировна, Кралина Светлана Эдуардовна, Гаврилова Юлия Викторовна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2020 года.

Бесплатный доступ

Введение. Методы коррекции брахиметатарзии представлены различными вариантами удлинения. Целесообразность удлинения плюсневых костей при брахиметатарзиях дискутабельна. Цель. Представление доводов в пользу целесообразности хирургического лечения брахиметатарзий стоп у детей. Материалы и методы. За период 2004-2018 гг. выполнена хирургическая коррекция брахиметатарзий у 13 пациентов 6-18-ти лет. В предоперационном и в отдаленном послеоперационном периоде исследованы показатели биомеханики ходьбы. Результаты. Задача хирургической коррекции брахиметатарзий решена во всех случаях. Оценен функциональный статус по шкале AOFAS. Среднее значение возросло с 57,0 до 93,6 балла. Через 18 месяцев после реконструкции отмечено улучшение временных и кинематических характеристик ходьбы. Обсуждение. В связи с болью, дискомфортом и косметическим дефектом пациенты обращаются за медицинской помощью даже при отсутствии выраженных функциональных нарушений. Анализ динамических характеристик ходьбы у пациентов с односторонней брахиметатарзией выявляет разницу по сторонам, а также отличие от возрастных показателей на стороне брахиметатарзии...

Брахиметатарзия, компрессионно-дистракционный метод, биомеханика ходьбы, дети

Короткий адрес: https://sciup.org/142224276

IDR: 142224276 | УДК: 617.586.6-007.24-089.227.84:612.76-053.2 | DOI: 10.18019/1028-4427-2020-26-1-23-29

Текст научной статьи К вопросу о целесообразности хирургической коррекции брахиметатарзий у детей

Брахиметатарзия – ортопедическое заболевание, проявляющееся гипоплазией одной или нескольких плюсневых костей. Брахиметатарзия является существенным косметическим дефектом, при локализации в первой плюсневой кости изменяющим биомеханику ходьбы. Удельный вес среди патологии опорно-двигательного аппарата – до 0,05 % [1]. Чаще аномалию развития стопы отмечают в возрасте от 1 года до 5 лет. Заболевание связывают с ранним закрытием эпифизарных пластин плюсневых костей. Нередко брахиметатарзия является одним из проявлений стигм дисэмбриогене-за в сочетании с брахидактилией, брахиметакарпией, синдромами Апера, Дауна и другими [2–5]. Есть данные о географических особенностях распространения брахиметатарзий. В Корее преобладает одностороннее поражение стоп, в Японии, США и ряде европейских стран – более половины пациентов с двусторонним поражением стоп [3, 6]. Нормальная биомеханика ходьбы обеспечивается корректным анатомическим строением стоп. Длина первой плюсневой кости является опреде- ляющей в архитектонике переднего отдела стопы. Укороченная первая плюсневая кость обусловливает нарушение плюсневой параболической дуги Лельевра и отрицательно влияет на опорную функцию переднего отдела стопы, изменяя биомеханику ходьбы, приводя к перегрузке головок второй и третьей плюсневых костей, их последующей деформации, и неизбежно ведет к возникновению метатарзалгий [7–9]. Ожидаемо, что неравенство длины одной из нескольких коротких трубчатых костей стопы не вызовет столь значимых биомеханических нарушений, какие отмечаются при неравенстве длины нижних конечностей [10].

ментном удлинении плюсневой кости, в том числе с костной пластикой ауто/аллотрансплантатом [15–17], или посредством компрессионно-дистракционного метода [18–21]. Одномоментное удлинение плюсневой кости более чем на 1,5 см связано с риском дистензи-онных осложнений, обусловленных перерастяжением сосудисто-нервных структур, сухожильных образований, кожи. Использование аутотрансплантатов у детей ограничено в связи с наличием зон роста и небольшим числом «донорских» мест в детском скелете. Применение аллокости отождествляется со всеми известными рисками: нагноение, инфицирование вирусами донора, ранняя резорбция трансплантата с потерей коррекции неравенства длины. Дистракционный метод позволяет избежать перечисленных выше осложнений и обеспечить удлинение сегмента на необходимую величину, при этом отсутствует необходимость в ауто/аллотран-сплантации кости. Невысокие темпы остеорепарации плюсневых костей, обусловленные диспластическими изменениями соединительной ткани, можно отнести к недостаткам удлинения дистракционным методом.

Цель – представление доводов в пользу целесообразности хирургического лечения брахиметатарзий стоп у детей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В 10-м травматолого-ортопедическом детском отделении ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова за период 2004–2018 гг. проведена хирургическая коррекция брахиметатарзий у 13-ти пациентов в возрасте от 6 до 18 лет. У 12-ти пациентов имелась врожденная патология, с приобретенным неравенством длины плюсневых костей был один пациент. У 5-ти пациентов выявлена брахиметатарзия I плюсневых костей (в двух случаях двусторонняя, в одном случае – сочетание с варусной девиацией I пальцев и синдактилией II–III пальцев обеих стоп), у 11 пациентов отмечена гипоплазия IV кости плюсны. Все исследования в клинике проводили в соответствии с современными требованиями: учтены принципы Хельсинской декларации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» (с поправками от 2000 г.), при статистическом анализе использована программа «SPSS Statistics» [22], функциональный статус оценен по шкале Американской ортопедической ассоциации хирургии стопы и голеностопного сустава (AOFAS) [23], при госпитализации пациентами (их законными представителями) подписаны информированные согласия на предоперационное обследование, проведение хирургического вмешательства, использование клинического материала в исследовательской работе и научных публикациях.

Клинико-функциональное исследование включало клинический осмотр, рентгенографию в 2-х проекциях (фронтальной и боковой) и исследование биомеханической структуры ходьбы. На этапах удлинения динамику оссификации регенерата оценивали рентгенологически.

При клиническом осмотре оценивали форму стопы, передний ее отдел и соответствие пальцевой дуги одной из формул: «1 < 2 > 3 > 4 > 5», «1 > 2 > 3 > 4 > 5», «1 = 2 ≥ 3 ≥ 4 ≥ 5» [24]. В случаях с гипоплазией I плюсневой кости всегда отмечали увеличение высоты внутренней продольной арки при ее меньшей протяженности. Уплощение передней арки, наличие огрубления кожи по подошвенной поверхности стоп отмечали у всех пациентов в области II–III–IV плюсневых костей. Проводили функциональный тест «tip-toe», выявляющий отсутствие опоры на головку I плюсневой кости, а также тесты Grifka, Strunsky, выявляющие болезненность в области плюснефаланговых суставов и боль в области плюсны [25].

На рентгенограммах визуализировали нарушение плюсневой параболы вследствие укорочения той или иной плюсневой кости, структурные изменения отме- чали в IV плюсневых костях в виде гипоплазии диафизарной части и снижения интенсивности рентгенологической тени головки. Для плюсневых костей была характерна интенсивность рентгенологических теней, не отличающаяся от остальных костей.

Биомеханика ходьбы исследована на аппаратнопрограммном комплексе «ELITE-2002» (BTS, Италия). Исследовали основные и временные параметры ходьбы, отражающие непосредственно шаговые характеристики (темп ходьбы, скорость передвижения, длину шага, опорную фазу, коэффициент ритмичности), кинематические (характеризующие угловые перемещения в суставах нижних конечностей) и динамические параметры (отражающие векторы опорной реакции). Динамические параметры сопоставляли с возрастной нормой [11].

Во всех клинических случаях пациентам проведено хирургическое лечение. Удлинение плюсневых костей было выполнено у 13-ти пациентов на 15-ти плюсневых костях. Хирургическая коррекция включала наложение компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации на стопу и остеотомию плюсневой ко сти. Аппарат был представлен в двух вариантах: спице-стержневом, состоящим из базовой (двух полуколец аппарата Илизарова, соединенных резьбовыми штангами) и динамической части, представленной компонентами малого стержневого аппарата (применен у 4-х пациентов), или собственно малым стержневым дистракционным аппаратом КУД-САИ-01 для остеосинтеза мелких трубчатых костей производства ФГУП «ЦИТО» (применен у 9-ти пациентов; в 2-х случаях с осевой спицей в удлиняемой кости). При проведении стержней через плюсневую кость контролировали функцию сгибания и разгибания пальцев в плюснефаланговом суставе в пассивном режиме для исключения фиксации сухожилий разгибателей. Остеотомию выполняли о стео-томом, по возможно сти ближе к метафизарной зоне плюсневой кости. При удлинении I плюсневой ко сти аппарат ориентировали в сагиттальном направлении для исключения вторичной варусной деформации пяточного отдела стопы.

Темп дистракции составлял от 0,5 до 0,75 мм в сутки. Дистракция продолжалась в среднем 38 дней. Удлинение I плюсневой кости составило 25 мм (± 6), IV плюсневой кости 23 мм (± 7). Демонтировали аппарат через 45–64 дня. Индекс фиксации варьировал в пределах 20,0 ± 3,8 дн/см, индекс остеосинтеза – в пределах 42,1 ± 3,2 дн/см.

РЕЗУЛЬТАТЫ

При исследовании биомеханики ходьбы у пациентов с брахиметатарзией IV плюсневых костей значимых отклонений от показателей возрастной нормы, как и выраженной разницы кинематических и динамических параметров ходьбы по сторонам, не отмечено. Нарушения (отклонение в показателях в сравнении со здоровой стороной и возрастной группой) были отмечены у пациентов с неравенством длины I плюсневых костей. При ходьбе в произвольном темпе длительность периода шага относительно противоположной стороны была меньше. Соотношение длительности переноса конечности над опорой и переката через стопу на интактной конечности было увеличено, на стороне брахиметатар-зии – снижено. Длительность опоры на здоровую конечность увеличена. Значение максимальной нагрузки на отделы стопы при стоянии и ходьбе снижены, передний и задний толчки стопы с брахиметатарзией снижены.

Оценка функционального статуса по шкале AOFAS была проведена у 9 пациентов через 18 месяцев после хирургического лечения. Среднее значение по шкале AOFAS возросло с 57 до 93,6 балла (p < 0,05). Результаты лечения брахиметатарзии представлены в таблице 1.

Таблица 1

Оценка результатов лечения брахиметатарзий по шкале AOFAS через 18 месяцев (n = 9)

|

Функция стопы (баллы) |

До хирургической коррекции |

После хирургической коррекции |

|

Отличная (95–100) |

0 |

3 (33,3 %) |

|

Хорошая (75–94) |

0 |

5 (55,5 %) |

|

Удовлетворительная (51–94) |

5 (55,5 %) |

1 (11,1 %) |

|

Неудовлетворительная (50 и менее) |

4 (44,4 %) |

0 |

|

Всего |

9 (100 %) |

9 (100 %) |

Осложнения

При лечении пациентов с брахиметатарзиями каких-либо серьезных осложнений не отмечено. Поставленные задачи удлинения, с достижением необходимой длины кости, были выполнены в приемлемые сроки во всех случаях. При удлинении кости отмечали прорезывание мягких тканей, несмотря на попытки создать запас кожи в области дистракции. Малый запас кожи и подкожно-жировой клетчатки на тыльной поверхности стопы обусловлен ее анатомическими особенностями. Профилактику дисциркуляторных нарушений в коже мы проводили снижением темпа дистракции и исполь- зованием препаратов, улучшающих микроциркуляцию и нивелирующих проявления спазмов сосудов кожи, а также улучшающих трофическую функцию (никотиновая кислота, дипиридамол, витамины группы В – тиамин, пиридоксин, цианокобаламин).

Следует отметить, что ни в одном случае не возникло необходимости в перемонтаже или досрочном демонтаже внешней конструкции, а также завершении периода дистракции до наступления компенсации неравенства длины. Дополнительных хирургических вмешательств у этих пациентов не потребовалось.

Клиническое наблюдение. Пациентка Ф., 12 лет, поступила в отделение с жалобами на косметический дефект, дискомфорт и боли в правой стопе при физических нагрузках. Со слов матери, в 4 года стали замечать асимметрию стоп. Дефицит длины I луча стопы развивался в процессе роста, к моменту обращения неравенство воспринималось как выраженный косметический дефект и сопровождалось болью в переднем отделе стопы.

При клиническом осмотре пациентка ходит без дополнительных средств опоры. Походка не ритмичная, при опоре – внутриротационная постановка переднего отдела правой стопы до 7°. Косметический вид правой стопы нарушен, пальцевая дуга деформирована (рис. 1, а). Дефицит длины первого луча правой стопы 2,5 см. При подъеме на полупальцы («tip-toe» тест) опора осуществляется на головки II–III плюсневых костей правой стопы и на головки I–II плюсневых костей левой стопы (физиологическая) (рис. 1, б). Активные движения в I плюснефаланговом суставе правой стопы – разгибание 30°, сгибание 10°. Пассивные движения – разгибание 30°, сгибание 20°. Движения в правом голеностопном суставе – сгибание 25°, разгибание 10°. На рентгенограмме (рис. 1, в) выявляется дефицит длины I плюсневой кости правой стопы 2,5 см, суставная поверхность головки плюсневой кости находится вне плюсневой параболы, I плюсневая кость деформирована, имеется вторичная деформация ладьевидной кости.

Динамические параметры ходьбы у пациентки имели разницу с противоположной конечностью и отличались от нормативных показателей возрастной группы (табл. 2).

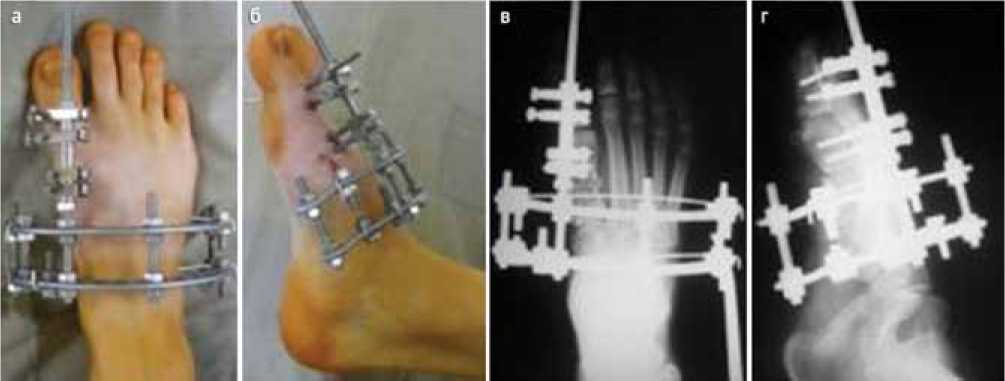

Удлинение I плюсневой кости пациентке выполнено компрессионно-дистракционным методом в аппарате спице-стержневой компоновки (рис. 2, а, б).

Рис. 1. Внешний вид стоп пациентки Ф. (а); «Tip-toe» тест, выполняемый пациенткой. Асимметричная опора на передний отдел стоп (б); рентгенограмма стоп во фронтальной проекции. Неравенство длины плюсневых костей – дефицит длины I плюсневой кости правой стопы составляет 2,5 см (в)

Таблица 2

Экстремальные значения составляющих опорных реакций у пациентки Ф. до операции и нормативные групповые показатели

|

Параметры ОР* |

Составляющая |

До операции |

Норма** |

|

Левая стопа |

|||

|

Передний толчок Минимум Задний толчок |

R z * |

106,7 73,2 115,1 |

108,0 ± 3,5 71,9 ± 2,0 115,4 ± 2,6 |

|

Передний толчок Задний толчок |

R x * |

16,9 17,6 |

17,6 ± 0,9 19,5 ± 1,2 |

|

Правая стопа (брахиметатарзия) |

|||

|

Передний толчок Минимум Задний толчок |

R z * |

87,5 80,1 101,3 |

107,7 ± 2,8 70,5 ± 2,4 109,1 ± 2,6 |

|

Передний толчок Задний толчок |

R x * |

14,9 14,6 |

18,3 ± 1,3 19,2 ± 1,1 |

* – опорная реакция (ОР); Rz – вертикальная составляющая опорной реакции; Rx – продольная составляющая опорной реакции;** – нормативные результаты возрастной группы согласно Витензон А.С.

Поперечная остеотомия I плюсневой кости выполнена из минимального доступа посредством остеотома (рис. 2, в, г). Дистракцию проводили в течение 40 дней. Темп дистракции составил от 0,5 до 0,75 мм в сутки. В течение всего периода лечения пациентка ходила с помощью костылей с частичной опорой на стопу в подошвенной гипсовой лонгете. Индекс фиксации составил 16 дней на 1 см удлинения, индекс остеосинтеза – 40 дней на 1 см удлинения. После демонтажа аппарата использованы ортезы для стопы индивидуального изготовления с выкладкой сводов, проведен курс реабилитации, направленный на восстановление амплитуды движений в плюснефаланговых суставах правой стопы.

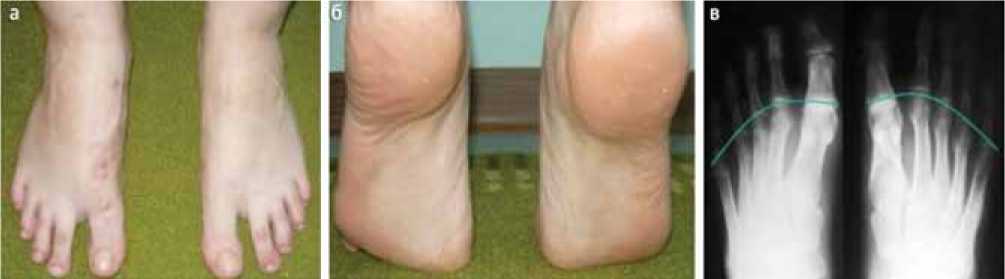

После хирургической коррекции восстановлен косметический вид правой стопы, контур пальцевой дуги плавный, сопоставим с левой стопой (рис. 3).

При подъеме на полупальцы («tip-toe» тест) опора осуществляется на головки I и II плюсневых костей правой стопы аналогично левой стопе (рис. 3, б). На рентгенограмме (рис. 3, в) плюсневая парабола восстановлена.

По результатам обследования через 18 месяцев после проведенной хирургической коррекции в биомеханической структуре ходьбы пациентки отмечено улучшение показателей опорных реакций стопы (табл. 3).

Результаты лечения пациентки Ф. оценены по шкале AOFAS и составили 96 баллов при первоначальных 59 баллах, что отражает положительный результат коррекции брахиметатарзии.

Рис. 2. Внешний вид стопы с компрессионно-дистракционным аппаратом (а, б); рентгенограммы стопы во фронтальной (в) и боковой (г) проекции

Рис. 3. Внешний вид стоп пациентки Ф. после хирургического лечения (а); «Tip-toe» тест, выполняемый пациенткой. Опора на передние отделы обеих стоп сопоставима (б); рентгенограмма стоп во фронтальной проекции. Дефицит длины I плюсневой кости устранен (в)

Таблица 3

Экстремальные значения составляющих опорных реакций у пациентки Ф. через 18 месяцев после операции

|

Параметры ОР |

Составляющая |

После операции |

% к исходному |

Норма** |

|

Левая стопа |

||||

|

Передний толчок |

109,8 |

103 |

107,7 ± 2,8 |

|

|

Минимум |

R |

74,2 |

101 |

70,5 ± 2,4 |

|

Задний толчок |

116,2 |

101 |

109,1 ± 2,6 |

|

|

Передний толчок |

R x |

17,3 |

102 |

17,7 ± 0,9 |

|

Задний толчок |

19,0 |

108 |

20,1 ± 0,9 |

|

|

Правая стопа (брахиметатарзия) |

||||

|

Передний толчок |

99,8 |

114 |

107,7 ± 2,8 |

|

|

Минимум |

R |

76,4 |

95 |

70,5 ± 2,4 |

|

Задний толчок |

105,9 |

105 |

109,1 ± 2,6 |

|

|

Передний толчок |

R x |

17,2 |

115 |

17,7 ± 0,9 |

|

Задний толчок |

17,9 |

122 |

20,1 ± 0,9 |

|

** – нормативные результаты возрастной группы согласно Витензон А.С.

ОБСУЖДЕНИЕ

Неравенство длины плюсневых костей не вызывает столь выраженных двигательных нарушений и адаптационно-компенсаторных перестроек двигательного стереотипа в отличие от патологии крупных суставов нижних конечностей или неравенства длины нижних конечностей [10]. Тем не менее, дискомфорт и боли при длительной статической нагрузке, влияющие на функциональный статус, побуждают пациентов обращаться за медицинской помощью. Возможно ли расценивать брахиметатарзию как несущественный ортопедический дефект? На наш взгляд – нет. Согласно данным Витен-зон А.С., “биомеханическая структура локомоторного акта практически полностью складывается к возрасту 7 лет” [11], а обращение пациентов по поводу брахиме-татарзии мы чаще отмечаем в более старшем возрасте. Согласно тому же литературному источнику, “у детей 7–8 лет амплитуда вертикальной составляющей Rz в фазе переднего толчка выше, чем у взрослых”, а с возрастом амплитуда в фазе переднего и заднего толчка становится сопоставимой, что свидетельствует “о выработке навыка более плавного наступания” [11]. Тем самым, в процессе “взросления” происходит постепенное возрастание нагрузок на передний отдел стопы и “к возрасту 13-ти лет характеристики ходьбы приближаются к взрослой норме” [11]. Анализ динамических характеристик ходьбы у пациентов с односторонней брахиме-тарзией выявляет разницу по сторонам, а также отличие от возрастных показателей на стороне брахиметатарзии. Таким образом, обеспечение полноценной опороспо-собности стопы необходимо, по нашему мнению, завершить до 13-ти летнего возраста.

Выбор способа коррекции неравенства длины плюсневых костей, как и ряда других ортопедических состояний, находится полностью в компетенции хирурга. В нашем случае это компрессионно-дистракционный метод. Во многом это объясняется техническими возможностями, а именно, наличием малых стержневых дистракционных конструкций для остеосинтеза мелких трубчатых костей (КУД-САИ-01), а также недостатками доступного нам аллопластического костного материала. Это два основных фактора, определяющих приоритет хирургической тактики с использованием чрескостного остеосинтеза. Не имея собственного опыта одномоментного удлинения плюсневых костей, мы ориентируемся на литературные данные. Представленные в них осложнения, обусловленные одномоментной дистракцией костных фрагментов [6], существенней, нежели указанные авторами недостатки дистракционного метода, такие как необходимость манипуляций с внешней конструкцией, “слабость” дистракционного регенерата и возможность местного инфицирования. Большинство указанных осложнений типичны для метода чрескостного остеосинтеза и устраняются в процессе лечения [13]. Возможно, ввиду малочисленности группы нашего исследования, мы не столкнулись с чем-либо выходящим за рамки типичного для лечения в компрессионно-дистракционной конструкции. Прорезывание кожи в области стержней и спиц является частыми сопровождением дистракции в аппаратах, мы не расцениваем это как осложнение. Стопа при нормальных весовых характеристиках пациента всегда имеет неразвитую подкожно-жировую клетчатку в области тыльной поверхности, вследствие этого, даже при попытках создания кожной складки в области дистракции при наложении аппарата, прорезывание в местах прохождения стержней неизбежно. С подошвенной поверхности стопы у всех наших пациентов мы отмечаем огрубление кожи в проекции плюснефалангово-го сустава луча с брахиметатарзией. W.-C. Lee с соавт. указывают на образование мацерации в проекции кожной складки при фиксации IV пальца в положении подошвенного сгибания при проведении удлинения. Мы же склонны рассматривать подобное как погрешности ухода за кожей. Фиксацию IV пальца мы осуществляли в плоскости остальных пальцев, что способствовало постепенному перестроению клетчатки подошвенной поверхности переднего отдела стопы при осуществлении пациентом частичной опоры на стопу. Можно предположить, что нахождение у пациента на стопе внешней дистракционной конструкции не является комфортным, но следует отметить, что после одномоментного удлинения плюсневой кости фиксация в гипсовой повязке занимает сопоставимый временной период, при этом опора на стопу исключена в течение не менее 8-ми недель [24]. Дистракция в аппарате, проводимая самим пациентом в амбулаторном режиме, не вызывала сложности и являлась обыденным мероприятием.

В литературных источниках встречается сравнительный анализ различных методов лечения брахиме-татарзий, и выводы авторов диаметрально противоположны [6, 24]. Приверженцы дистракционного метода [13, 14, 20] активно используют его в своей практике. Вероятнее, определенную роль играет опыт использования того или иного метода хирургической коррекции, традиции лечебного учреждения и приверженность пациента тому или иному методу и специалисту.

Одним из важнейших преимуществ дистракционного метода является малая травматичность остеотомии, выполнять которую возможно через минимальный доступ узким остеотомом, не скелетируя существенно кость. В данном методе нет необходимости в использовании осциллирующих пил, “прижигающих” края костных фрагментов, тем самым исключено тепловое повреждение кости, и сохраняется трофическая функция. Z-образные скользящие остеотомии и методики с использованием трансплантатов требуют обеспечения широкого доступа к кости, сопровождающегося скелетированием на существенном протяжении, в том числе для обеспечения фиксации погружными имплантами (пластинами).

Внешняя конструкция позволяет осуществлять раннюю нагрузку на стопу практически с самого начала дистракции, что стимулирует процессы остеорепарации и, в конечном итоге, обеспечивает благоприятный функциональный результат после демонтажа аппарата, сокращая время периода реабилитации. Схожая и даже более активная позиция ведения пациентов отмечена в работе Неретина А.С. с соавт., указывающего на необходимость нагружения стопы со 2-го дня после операции для обеспечения формирования полноценного регенерата [13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хирургическая коррекция брахиметатарзий целесообразна уже в детском возрасте в период с 7 до 13 лет. Восстановление длины I плюсневой кости улучшает архитектонику и опороспособность стопы, обеспечивает правильное распределение нагрузки на ее отделы, правильное формирование навыка ходьбы и плавности шага. Восстановление длины IV плюс- невой кости помимо решения проблемы метатарзал-гии позволяет улучшить косметический вид стопы и решить социальный аспект облегчения подбора и ношения разнообразной обуви. Компрессионно-дистракционный метод позволяет в полной мере решить задачу удлинения коротких трубчатых костей при брахиметатарзии.

Источник финансирования . Проведенное выше исследование не финансировалось.

Список литературы К вопросу о целесообразности хирургической коррекции брахиметатарзий у детей

- Schimizzi A., Brage M. Brachymetatarsia // Foot Ankle Clin. 2004. Vol. 9, No 3. P. 555-570. DOI: 10.1016/j.fcl.2004.05.002

- Козлова С.И., Демикова Н.С. Наследственные синдромы и медико-генетическое консультирование: атлас-справочник: учеб. пособие для студентов мед. вузов и последипломного образования. М.: Товарищество науч. изд. КМК: Авт. акад., 2007. 447 с.

- Kirkos J.M. Idiopathic symmetrical shortening of the fourth and fifth metacarpal and metatarsal bilaterally. A case report // Acta Orthop. Belg. 1999. Vol. 65, No 4. P. 532-535.

- Morphofunctional study of brachymetatarsia of the fourth Metatarsal / P.V. Munuera Martínez, L.G. Sotillos, D.G. Maldonado, S.J.L. Macías, M.L. Camuña // J. Am. Podiatr. Assoc. 2004. Vol. 94, No 4. P. 347-352. DOI: 10.7547/0940347

- Tachdjian M.O. "Disorders of the foot" in Tachdjian's Pediatric Orthopaedics. Ed by Herring J.A., Saunders W.B. Philadelphia, 1990.

- Lee W.C., Yoo J.H., Moon J.S. Lengthening of fourth brachymetatarsia by three different surgical techniques // J. Bone Joint Burg. Br. 2009. Vol. 91, No 11. P. 1472-1477.

- DOI: 10.1302/0301-620x.91b11.22169

- Витензон А.С. Закономерности нормальной и патологической ходьбы человека. М.: ЦНИИПП, 1998. 271 с.

- Пороки развития первого луча стопы у детей: диагностика, клиника, лечение / М.П. Конюхов, И.Ю. Клычкова, Н.А. Коваленко-Клычкова, И.Е. Никитюк // Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста. 2015. Т. 3, Вып. 2. С. 15-24.

- DOI: 10.17816/PTORS3215-24

- Forefoot morphotype study and planning method for forefoot osteotomy / M. Maestro, J.L. Besse, M. Ragusa, E. Berthonnaud // Foot Ankle Clin. 2003. Vol. 8, No 4. P. 695-710.

- DOI: 10.1016/S1083-7515(03)00148-7

- Щуров В.А., Новиков К.И., Мурадисинов С.О. Влияние разновысокости нижних конечностей на биомеханические параметры ходьбы // Российский журнал биомеханики. 2011. Т. 15, № 4. С. 102-107.

- Особенности биомеханической структуры ходьбы у здоровых детей разного возраста / А.С. Витензон, К.А. Петрушанская, Б.Г. Спивак, И.А. Матвеева, Г.П. Гриценко, И.А. Сутченков // Российский журнал биомеханики. 2013. Т. 17, № 1. С. 78-93.

- Bartolomei F.J. Surgical correction of brachymetatarsia // J. Am. Podiatr. Med. Assoc. 1990. Vol. 80, No 2. P. 76-82.

- DOI: 10.7547/87507315-80-2-76

- Неретин А.С., Иванов Г.П., Данилкин М.Ю. Удлинение костей переднего отдела стопы методом чрескостного остеосинтеза по Илизарову // Гений ортопедии. 2011. № 2. С. 54-59.

- Distraction osteogenesis for brachymetatarsia: Clinical Results and implications on the metatarsophalangeal joint / A.M. Haleem, A. Balagadde, E.W. Borst, A.T. Fragomen, S.R. Rozbruch // J. Limb Lengthen. Reconstr. 2015. Vol. 1. P. 29-37.

- DOI: 10.4103/2455-3719.168746

- Kline A., Garden E. Brachymetatarsia: One-Stage Correction using a Cadaver Bone Allograft // The Foot and Ankle Online Journal. 2009. Vol. 2, No 5. P. 1.

- DOI: 10.3827/faoj.2009.0205.0001

- Management of congenital fourth brachymetatarsia by additive autologous lengthening osteotomy (AALO): a case series / E. Smolle, S. Scheipl, A. Leithner, R. Radl // Foot Ankle Int. 2015. Vol. 36, No 3. P. 325-329.

- DOI: 10.1177/1071100714557520

- Jones M.D., Pinegar D.M., Rincker S.A. Callus Distraction versus Single-Stage Lengthening with Bone Graft for Treatment of Brachymetatarsia: A Systematic Review // J. Foot Ankle Surg. 2015. Vol. 54, No 5. P. 927-931.

- DOI: 10.1053/j.jfas.2015.02.013

- Shim J.S., Park S.J. Treatment of brachymetatarsia by distraction osteogenesis // J. Pediatr. Orthop. 2006. Vol. 26, No 2. P. 250-254.

- DOI: 10.1097/01.bpo.0000214922.18186.06

- Distraction Osteogenesis for Brachymetatarsia by Using Internal Device / R. Kitabata, Y. Sakamoto, T. Nagasao, K. Kishi // Plast. Reconstr. Surg. Glob. Open. 2017. Vol. 5, No 7. P. e1381.

- DOI: 10.1097/GOX.0000000000001381

- Lamm B.M., Paley D., Herzenberg J.E. Percutaneous Distraction Osteogenesis for Treatment of Brachymetatarsia. In: Minimally Invasive Surgery in Orthopedics. Ed. by Scuderi G., Tria A. 2010. New York, NY: Springer. P. 435-442.

- DOI: 10.1007/978-0-387-76608-9-53

- Scher D.M., Blyakher A., Krantzow M. A modified surgical technique for lengthening of a metatarsal using an external fixator // HSS J. 2010. Vol. 6, No 2. P. 235-239.

- DOI: 10.1007/s11420-010-9160-5

- Бююль А., Цёфель П. SPSS: искусство обработки информации: [пер. с нем.]. Спб.: ДиаСофтЮП, 2005. 602 с.

- Clinical rating systems for the ankle-hindfoot, midfoot, hallux, and lesser toes / H.B. Kitaoka, I.J. Alexander, R.S. Adelaar, J.A. Nunley, M.S. Myerson, M. Sanders // Foot Ankle Int. 1994. Vol. 15, No 7. P. 349-353.

- DOI: 10.1177/107110079401500701

- Коваленко-Клычкова Н.А. Лечение брахиметатарзии у детей // Травматология и ортопедия России. 2014. № 2 (72). С. 53-61.

- Букуп К., Букуп Й. Клиническое исследование костей, суставов и мышц. Тесты. Симптомы. Диагноз. 3-е изд. М.: Мед. лит., 2018. 384 с.