К вопросу о факторах возникновения Cribra orbitalia в древних популяциях Восточной Европы

Автор: Свиркина Н.Г., Решетова И.К.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 269, 2022 года.

Бесплатный доступ

В рамках исследования были проанализированы оригинальные авторские и литературные данные 70 серий от эпохи бронзы до средневековья. Они были сгруппированы по трем категориям: 1 - географическая локализация (происхождение с территории условного севера и юга Русской равнины); 2 - мобильность (оседлое и кочевое); 3 - принадлежность к урбанистическому центру (городское/ сельское). Cribra orbitalia у детей и взрослых выше в южных городских сериях, однако для северных регионов ситуация прямо противоположная - у жителей городов частоты встречаемости патологии ниже, чем у населения сельской округи. Самые высокие частоты встречаемости признака у оседлого населения юга Русской равнины, самые низкие - у кочевников. Очевидно, что пищевой фактор играет важную роль, поскольку именно диета определяет характер поступления витаминов и микроэлементов; влияет на способность усвоения необходимых для организма веществ. Другой негативный фактор - скученность и антисанитарные условия жизни. Перспективными представляются исследования с использованием индивидуальных патологических, паразитологических и изотопных данных

Палеоантропология, cribra orbitalia, русская равнина, патологии

Короткий адрес: https://sciup.org/143180152

IDR: 143180152 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.269.257-277

Текст научной статьи К вопросу о факторах возникновения Cribra orbitalia в древних популяциях Восточной Европы

Cribra orbitalia традиционно регистрируется в качестве признака физиологического стресса при исследовании палеоантропологических серий. Cribra orbitalia (далее – СО), или поротический гиперостоз глазниц, проявляется на своде орбит в виде расширения губчатого вещества, сопровождающегося истончением наружной костной пластинки. На начальной стадии на поверхности

-

1 Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, грант № 21-18-00263 «Археопаразитологические спектры древнего и средневекового населения Северного Причерноморья и юга Русской равнины: новый подход в биоархеологи-ческих реконструкциях».

кости можно наблюдать небольшие отверстия, а на поздней происходит полное исчезновение наружной пластинки с развитием решетки разрастания трабекул ( Goodman , 1984. С. 29); поротический гиперостоз возникает в детском возрасте ( El-Najjar et al. , 1976; Lallo , 1977; Stuart-Macadam , 1985).

Существуют различные гипотезы возникновения патологического процесса в костной ткани на внутренней поверхности глазниц. Так cribra orbitalia связывается с железодефицитной анемией ( Carlson et al. , 1974; Walker , 1986. С. 345), дефицитом витамина В12 и фолиевой кислоты ( Walker et al. , 2009), пищевым стрессом ( Бужилова , 1995. С. 25–26; Sandford , 1983. С. 840), инфекциями (например, малярия, проказа) и паразитарными инвазиями ( Angel , 1964. С. 369, 371; Hengen , 1971. C 67, 68; Lallo, 1977; Mensforth , 1978). Кроме этого, в историографии отмечалась связь частоты распространения признака со спецификой хозяйственной деятельности, а также с географической и климатической приуроченностью, с близостью водоемов ( Бужилова , 2005. С. 212–213; Hengen , 1971; El-Najjar et al. , 1976; Walker , 1986; Scaffidi , 2020).

За последние десятилетия в научный оборот было введено значительное число данных о частотах встречаемости СО в древних популяциях с территории Русской равнины. Обращение к этим сведениям с привлечением археологических данных, характеризующих обстоятельства жизни людей, дает возможность детальнее оценить влияние некоторых факторов на возникновение этого патологического процесса.

Материалы и методы

В рамках исследования были проанализированы 70 палеоантропологических серий от эпохи бронзы до средневековья (табл. 1, все таблицы см. в конце статьи). Учитывая большую разнородность (хронологическую, территориальную, культурно-историческую, хозяйственную) объединяемых серий, авторы исследования ставили перед собой цель: рассмотреть основные факторы возникновения СО. Этот признак в разной степени отмечается на материалах практически всех исторических периодов, что позволяет предположить некий независимый фактор и условие, при котором его воздействие становится стрессовым. Наиболее важные особенности исходных выборок нашли отражение во внутренней структуре объединенной серии.

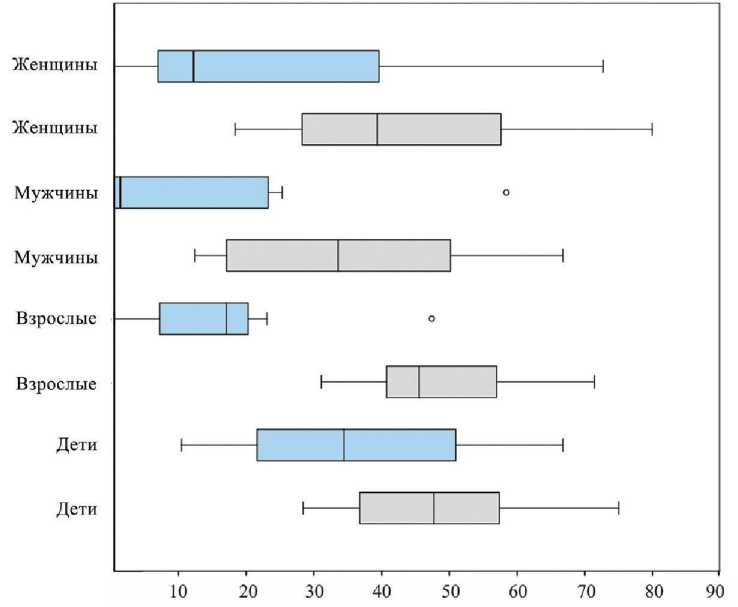

Они были сгруппированы по трем категориям: 1 – географическая локализация (происхождение с территории условного севера и юга Русской равнины); 2 – мобильность (оседлое и кочевое); 3 – принадлежность к урбанистическому центру (городское/сельское). Вторая категория представлена материалами только с южных территорий. Сбор сведений осуществлялся отдельно для детей и взрослых, мужчин и женщин (табл. 1). Произведен расчет базовых статистических параметров (табл. 2; 3), построены диаграммы размаха (рис. 1–4). Статистическая проверка различий между группами осуществлялась с помощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни (р ≤ 0,05). Основной массив формировался по опубликованным данным о палеоантропологических сериях с территории Русской равнины (табл. 1). В рамках данного исследования нам пришлось отказаться от учета балловой оценки СО и фиксировать только наличие либо отсутствие признака, поскольку в большинстве исследований эти данные отсутствуют. Составление базы данных, а также расчеты статистических показателей производились с использованием программ Excel 2016, PAST 4.03 (Hammer et al., 2001).

Результаты и обсуждение

Представим полученные результаты и оценим частоту встречаемости СО в выборках, объединенных по различным критериям.

Важно отметить, что в группах севера и юга Русской равнины присутствуют серии, в которых признаков патологии не выявлено. Не всегда это связано с малочисленностью серии. Например, среди материалов саркофагов Георгиевского собора из Великого Новгорода при общей численности взрослых 35 индивидов патологии не обнаружено ( Решетова , 2022. С. 183). Похожая ситуация наблюдается и в могильнике хазарского времени Ржевка (Белгородская область), где среди 46 взрослых также не обнаружилось присутствия СО ( Клещенко, Решетова , 2019. С. 165).

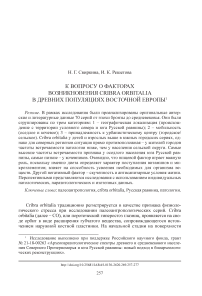

Поскольку выборки с территории севера Русской равнины представлены исключительно оседлым населением, то наиболее корректно сравнение с оседлыми популяциями южных регионов. Первая группа характеризуется более низкими частотами СО у детей, взрослых, мужчин и женщин (табл. 2). Распределение частот СО в оседлых группах севера и юга выявляет больший размах значений во второй группе (юг) (рис. 1). Однако наблюдаемые различия статистически значимы только в рамках сопоставления показателей неполовозрелых индивидов (U = 10, z = -3,93, р = 0,00008)2.

Обращаясь к данным о типе питания, базирующимся на результатах анализа изотопов азота и углерода, отметим, что для оседлого населения севера и юга в целом характерна смешанная диета, в основе которой лежали сельскохозяйственные продукты. Доля мяса, рыбы и других источников белка неоднородна ( Энговатова и др. , 2013; Энговатова и др. , 2015; Шведчикова , 2018; Свиркина , 2019; Добровольская, Мастыкова , 2020; Добровольская и др. , 2020; Решетова , 2022). При схожей основе диеты показатели по распространению СО имеют контрастную географическую привязку.

В результате исследования древнерусского населения выявлена географическая приуроченность СО: наиболее низкие значения встречаются на севере, наиболее высокие – на юге, например, в области распространения северян, полян и в Любиче ( Бужилова , 1995. С. 73. Алексеева, Бужилова , 1996. С. 69).

Одной из причин снижения частоты СО на севере Русской равнины могла быть низкая патогенная нагрузка, поскольку в условиях холодного климата

-

2 Сопоставление показателей детей и взрослых, мужчин и женщин внутри групп оседлого и кочевого населения севера и юга демонстрирует наличие статистически значимых различий между детьми и взрослыми только в группе оседлого населения юга Русской равнины (U = 60, z = 2,16, р = 0,03).

Рис. 1. Распределение частот cribra orbitalia в группах север-оседлое (темно-серый) и юг-оседлое (серый)

разнообразие кишечных паразитов сокращается ( Stuart-Macadam , 1992). В свою очередь, заражение паразитами может спровоцировать развитие анемии. С другой стороны, в северных материалах, прежде всего у детей, отмечен больший процент встречаемости других дефицитных состояний: рахита, цинги (один из признаков – наличие СО) (например, Бужилова , 2005. С. 214–216; Медникова и др ., 2013). При интерпретации полученных результатов нельзя исключать остеологический парадокс – болезнь протекала стремительно, поэтому изменения на костях не успели сформироваться.

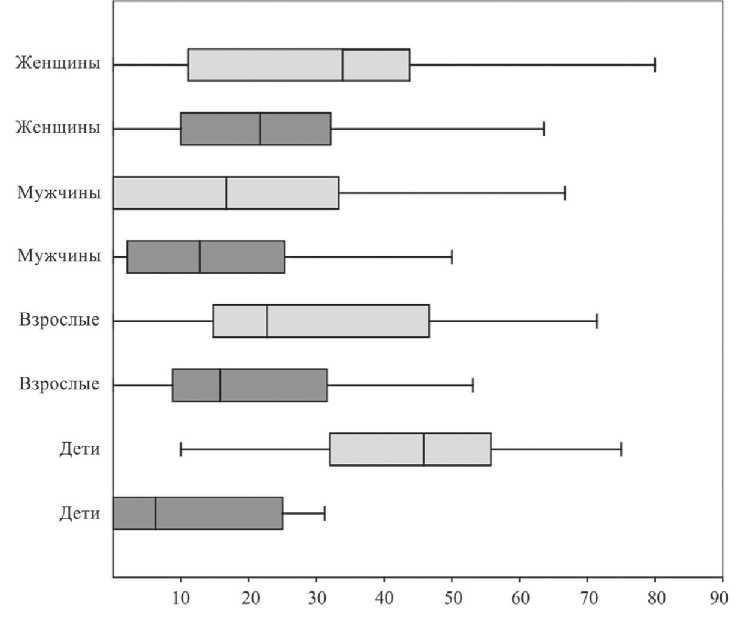

Сопоставление частот встречаемости признака у оседлого и кочевого населения юга Русской равнины демонстрирует различия, прежде всего, среди взрослых (табл. 2, рис. 2.). Данная патология у кочевников встречается реже, что подтверждается статистически (U = 49,5, z = -2,07, р = 0,038).

C чем могут быть связаны различия между оседлым и кочевым населением юга Русской равнины? Для первых характерны стационарные поселения, хозяйственная деятельность основана на земледелии. Вторые отличаются более высокой мобильностью, а основа хозяйства – скотоводство. М. Б. Медниковой было подмечено, что СО не характерна для скотоводческих культур ( Медникова ,

Рис. 2. Распределение частот cribra orbitalia в сериях с территории юга Русской равнины: оседлые (серый) и кочевые (белый)

2005). М. Эль-Наджар ( El-Najjar , 1976) полагает, что частота встречаемости и степень развития патологии значительно выше в земледельческих популяциях по сравнению с популяциями охотников и собирателей; основа оседлого земледелия (маис, пшеница и т. д.) препятствует усвоению железа, что может спровоцировать анемию. Установлена связь между встречаемостью поротиче-ского гиперостоза и инфекционными заболеваниями ( Lallo , 1977. C. 479, 481). Ф. Уолкер высказал предположение, что у земледельцев CO встречается чаще вследствие скученности и ограниченного доступа к питьевой воде. ( Walker , 1986. С. 352–353).

Поскольку скученность, высокая плотность населения, санитарно-гигиенические условия часто рассматриваются как факторы возникновения СО, то определенный интерес представляет исследование различий между разными типами поселений.

Сведения о частотах встречаемости признака были сгруппированы по принципу происхождения серий: городские и негородские (сельские, поселенческие), отдельно для северного и южного регионов. Распределение значений в двух группах проявили диаметральные тенденции (табл. 3, рис. 3; 4). Для населения

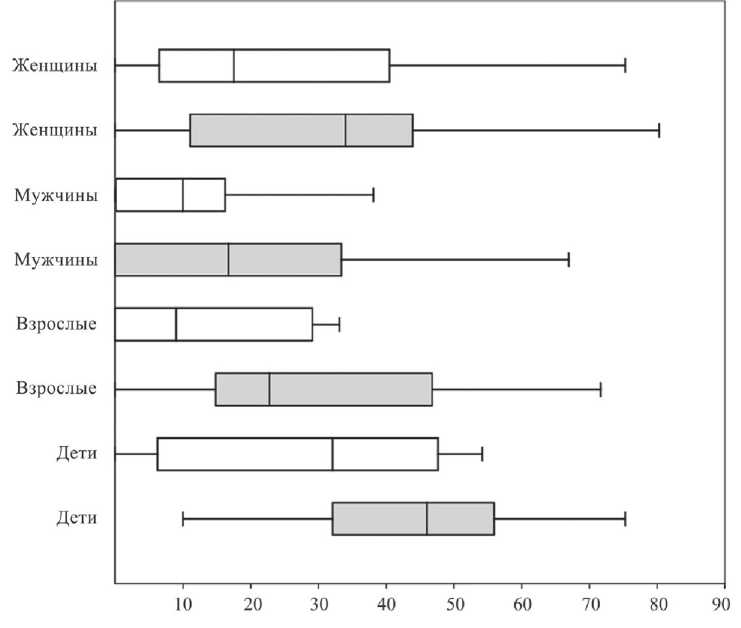

Рис. 3. Распределение частот cribra orbitalia в сериях с территории севера Русской равнины: городские (серый), сельские (голубой)

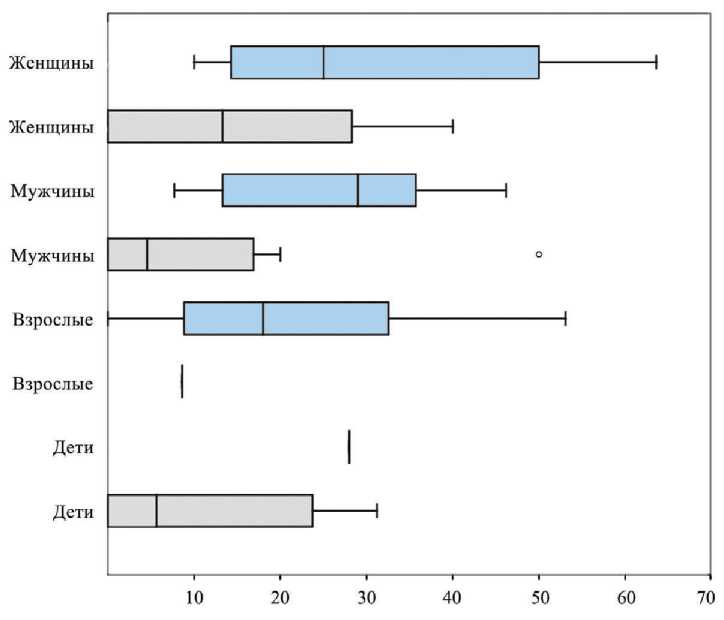

южных территорий значения СО у детей и взрослых выше в городских сериях (взрослые: U = 4, z = 2,8, р = 0,0048; мужчины: U = 13, z = 2,45, р = 0,014; женщины: U = 11, z = 1,68, р = 0,09), а для выборок из северных регионов ситуация прямо противоположная – у жителей городов частоты встречаемости патологии ниже, чем у населения сельской округи (взрослые нельзя рассчитать; мужчины: U = 25, z = -2,69, р = 0,007, женщины: U = 33, z = -1,8, р = 0,07).

Частоты встречаемости маркеров стресса у городского и сельского населения отличаются. Так, отечественные антропологи указывали на разницу в частотах встречаемости СО и гипоплазии эмали при оценке палеопатологических характеристик средневекового населения севера Восточной Европы. Согласно данным, собранным по древнерусскому населению, частота СО имеет более высокие значения в городских популяциях. Это связывается с негативными воздействиями пищевого стресса (недоедания, авитаминозов); с последствиями лихорадочных состояний и паразитарными инвазиями; заболеваниями, перенесенными в раннем детстве ( Бужилова , 1993. С. 114, 117; Алексеева, Бужилова , 1996. С. 68–69). Отметим, что, согласно изотопным данным, жители средневековых городов демонстрируют присутствие значительной доли

Рис. 4. Распределение частот cribra orbitalia в сериях с территории юга Русской равнины: городские (серый), сельские (голубой)

белкового компонента (мясо, рыба) в диете. Мясные и рыбные продукты для сельского населения были доступны в меньшей степени ( Энговатова и др. , 2013; Энговатова и др ., 2015; Добровольская , 2020; Добровольская и др. , 2020; Решетова , 2022). Это подтверждают данные анализа археозоологических останков ( Антипина , 2005).

Данные по средневековым сельским и городским могильникам с территории современной Литвы схожи с полученными нами результатами: частота СО у городского населения ниже. Автор исследования объясняет этот факт влиянием селективной смертности: «Анемизированные горожане чаще умирали в молодом возрасте». Нельзя отрицать и фактор престижности захоронения (материалы из Вильнюсского кафедрального собора – 10 взрослых мужчин без СО) ( Янкаускас , 1993. С. 143). Аналогичную картину мы наблюдаем на материале Георгиевского собора Великого Новгорода – у 35 взрослых и 4 неполовозрелых индивидов из престижных захоронений в саркофагах СО зафиксировано не было ( Решетова , 2022).

Сравнивая частоту встречаемости СО в выборках взрослых и неполовозрелых индивидов, отметим, что в процентном соотношении они вполне сопоставимы.

Особенности сохранности и комплектности палеоантропологических материалов часто не дают возможности полноценно исследовать детскую выборку. Согласно теории Стюарт-Макадам ( Stuart-Macadam , 1985. P. 394–397) наличие признака у взрослых свидетельствует об анемических состояниях, перенесенных в раннем детстве. Способствовать развитию анемий у взрослых могут особенности питания, паразитарные заболевания. Данные об асимметрии частот встречаемости СО демонстрируют достоверные различия между полами. Процент СО, как правило, у женщин выше, чем у мужчин ( Перерва , 2015; 2019а; Buzhilova et al. , 2018). Проявления СО на обеих глазницах достоверно чаще встречается на женских черепах ( Piontek et al. , 2001), что связано с более медленным процессом репарации (восстановления) по сравнению с мужчинами.

Заключение

Проведенное исследование на широком сопоставительном материале 70 серий позволяет более аргументированно подойти к обсуждению гипотез о факторах возникновения СО в древних популяциях.

Подтверждаются различия между группами из северных и южных регионов, а также влияние фактора оседлости на частоту встречаемости признака. Наиболее высокие значения СО статистически достоверно наблюдаются чаще у оседлого, главным образом городского, населения южных территорий. У кочевников показатели самые низкие. Очевидно, что пищевой фактор играет важную роль, поскольку именно диета определяет характер поступления витаминов и микроэлементов в организм, влияет на способность усвоения необходимых веществ. Исследователями неоднократно подчеркивается негативное влияние скученности и антисанитарных условий проживания на широкую встречаемость поротического гиперостоза в древних популяциях ( Walker , 2009; Емельянчик , 2015).

Наиболее перспективным представляется проведение комплексных исследований с привлечением индивидуальных данных по поротическому гиперостозу, изотопным соотношениям азота и углерода, а также сведений по археопара-зитологии.

Список литературы К вопросу о факторах возникновения Cribra orbitalia в древних популяциях Восточной Европы

- Алексеева Т. А., Бужилова А. П., 1996. Население древнерусских городов по данным антропологии: происхождение, палеодемография, палеоэкология // РА. № 3. С. 58–72.

- Антипина Е. Е., 2005. Мясные продукты в средневековом городе – производство или потребление? // Археология и естественнонаучные методы: сб. ст. / Ред., сост.: Е. Н. Черных, В. И. Завьялов. М.: Языки славянской культуры. С. 181–190.

- Бужилова А. П., 2009. Средневековое население Мининского микрорегиона: анализ антропологических материалов // Археология севернорусской деревни X–XIII веков: средневековые поселения и могильники на Кубенском озере: в 3 т. Т. III. Палеоэкологические условия, общество и культура / Отв. ред. Н. А. Макаров, сост. И. Е. Зайцева. М.: Наука, 2009. С. 30–54.

- Белая Н. Н., Решетова И. К., 2022. Грунтовый могильник «Мирный» на полуострове Абрау // Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа. Вып. 20. С. 120–138.

- Бужилова А. П., 1993. Оценка палеопатологических характеристик у древнерусского городского и сельского населения (в сравнительном аспекте) // Экологические проблемы в исследованиях средневекового населения Восточной Европы / Отв. ред. Т. И. Алексеева. М.: РАН. С. 110–122.

- Бужилова А. П., 1995. Древнее население (палеопатологические аспекты исследования). М.: ИА РАН: Рос. гуманитар. науч. фонд. 189 с.

- Бужилова А. П., 2001. Биологическая и социальная адаптация населения Русского Севера (по антропологическим материалам Белозерья и Поонежья) // Макаров Н. А., Захаров С. Д., Бужилова А. П. Средневековое расселение на Белом озере. М.: Языки русской культуры. C. 227–275.

- Бужилова А. П., 2005. Homo sapiens: История болезни. М.: Языки славянской культуры. 320 с.

- Бужилова А. П., 2009. Археология севернорусской деревни Х–XIII веков: средневековые поселения и могильники на Кубенском озере: в 3 т. Т. III: Палеоэкологические условия, общество и культура / Отв. ред. Н. А. Макаров, сост. И. Е. Зайцева. М.: Наука, 2009. 233 с.

- Гончарова Н. Н., 1997. Анализ маркеров физиологического стресса в средневековых популяциях и территориальных группах Новгородской земли // Новые методы и новые подходы в современной антропологии / Отв. ред. Т. И. Алексеева. М.: Старый сад. С. 17–25.

- Добровольская М. В., 2020. Изотопный состав углерода и азота в коллагене костной ткани из городских и сельских средневековых погребений // Труды VI (XXII) Всероссийского археологического съезда в Самаре: в 3 т. Т. III. Самара: Самарский гос. соц.-пед. ун-т. С. 224–226.

- Добровольская М. В., Мастыкова А. В., 2020. Изотопные исследования скелетных останков людей из гробницы храма в Горзувитах: хронология, особенности питания, мобильность // КСИА. Вып. 260. С. 428–440.

- Добровольская М. В., Тиунов А. В., Крылович О. А., Кузьмичева Е. А., Решетова И. К., Савинецкий А. Б., Свиркина Н. Г., Смирнов А. Л., 2020. Изотопные маркеры экосистем и питания средневекового сельского населения лесной зоны европейской части России // РА. № 3. С. 79–95.

- Евтеев А. А., Олейников О. М., 2015. Археологические и палеоантропологические исследования на Даньславле улице в Великом Новгороде // РА. № 1. С. 136–152.

- Емельянчик О. А., 2015. Формирование научных представлений об этиологии и патогенезе cribra orbitalia и встречаемость этого индикатора анемического стресса среди населения Беларуси на протяжении II тысячелетия н. э. // Палеоантропология Беларуси. Минск: Беларуская навука. Гл. 8.2. С. 283–305.

- Клещенко Е. А., Решетова И. К., 2019. Палеоантропологические материалы в реконструкциях образа жизни и погребальной обрядности раннесредневекового населения Восточной Европы. М.: ИА РАН. 224 с.

- Мастыкова А. В., Решетова И. К., Чаукин С. Н., Ганичев К. А., 2018. Поселение и могильник Су-Баш-1 (Республика Крым, Кировский район) // Города, селища, могильники. Раскопки 2017 / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 192–197. (Материалы спасательных археологических исследований; т. 25.)

- Медникова М. Б., 2005. Палеоэкология Центральной Азии по данным антропологии // Антропоэкология Центральной Азии. М.: Научный мир. С. 256–289.

- Медникова М. Б., 2006. Данные антропологии к вопросу о социальных особенностях и образе жизни населения восточного бассейна р. Маныч в эпоху бронзы (по материалам из раскопок могильника Чограй IX) // Вестник антропологии. № 14. C. 41–51.

- Медникова М. Б., Энговатова А. В., Шведчикова Т. Ю., Решетова И. К., Васильева Е. Е., 2013. «Дети Смутного времени»: Новые данные о качестве жизни в г. Ярославле XVI–XVII вв. по антропологическим материалам из раскопок детских погребений // КСИА. Вып. 228. С. 115–126.

- Перерва Е. В., 2004. Палеопатология населения хазарского времени Северного Кавказа (по материалам могильников Горькая Балка 1 и 2) // МИАСК. Вып. 4. С. 216–233.

- Перерва Е. В., 2009. Маркеры стресса как индикаторы адаптации (по материалам золотоордынского могильника Маячный бугор) // Микроэволюционные процессы в человеческих популяциях. СПб.: МАЭ РАН. С. 143–159.

- Перерва Е. В., 2012. Население Красноярского городища золотоордынского времени, по материалам могильника Вакуровский бугор (палеопатологический аспект) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения. № 17. С. 6–12.

- Перерва Е. В., 2015. К вопросу о палеопатологических особенностях у сарматов IV–I вв. до н. э. с территории Нижнего Поволжья и Нижнего Дона // Вестник Волгоградского гос. университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. № 5 (35). С. 53–66.

- Перерва Е. В., 2016. Маркеры стресса у сарматов I–II вв. н. э. Нижнего Поволжья (палеопатологический аспект) // Известия Волгоградского гос. педагогического университета. № 8 (112). С. 218–230.

- Перерва Е. В., 2018. Антропология населения предсавроматского времени из подкурганных захоронений с территории Нижнего Поволжья (палеопатологический аспект) // Genesis: исторические исследования. № 8. С. 81–93.

- Перерва Е. В., 2019а. Палеопатология населения эпохи средней бронзы (по материалам могильников Нижнего Поволжья) // Научный вестник Волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Серия: Политология и социология. № 1. С. 83–88.

- Перерва Е. В., 2019б. Проявление патологических состояний на костных останках детей и подростков с территории Нижнего Поволжья (по антропологическим материалам городов золотоордынского времени) // Вестник Московского университета. Серия 23: Антропология. № 2. С. 84–99.

- Перерва Е. В., Кривошеев М. В., 2021. Кочевники Нижнего Поволжья второй половины III – VI в. н. э. по данным биоархеологии // ВААЭ. № 1 (52). С. 93–104.

- Радочин В. Ю., 2017. Некоторые антропологические материалы из раскопок Мангупского городища // МАИЭТ. Вып. XXII. Симферополь. С. 139–151.

- Радочин В. Ю., 2018. Некоторые особенности жизни средневекового населения Крыма (по результатам антропологических исследований могильников у с. Лучистое и Эски-Кермен) // МАИЭТ. Вып. XXIII. Симферополь. C. 233–254.

- Решетова И. К., 2022. Антропологические исследования некрополя Георгиевского собора Юрьева монастыря в Великом Новгороде 2014–2019 гг. // Архитектурная археология. № 4. С. 173–182.

- Свиркина Н. Г., 2019. Жители античной Фанагории: реконструкция питания по данным изотопного анализа // РА. № 2. С. 80–95.

- Свиркина Н. Г., Нелюбов С. А., 2022. Первые итоги и перспективы исследований антропологических материалов из могильника Опушки // Крым в сарматскую эпоху (II в. до н. э. – IV в. н. э.). VIII / Отв. ред. И. Н. Храпунов. Симферополь: ООО «Фирма» «Салта ЛТД». С. 186–204.

- Тарасова А. А., 2019. Население Ярославля по материалам раскопок массовых захоронений времени Батыева нашествия: дис. … канд. ист. наук. М.: ИА РАН. 439 с.

- Шведчикова Т. Ю., 2018. Комплексное антропологическое исследование средневекового населения имеретинской низменности (по материалам храма у с. Веселое, IX–XI вв. н. э.) // Кавказ в системе культурных связей Евразии в древности и Средневековье. XXX «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа: материалы Междунар. науч. конф. / Отв. ред. У. Ю. Кочкаров. Карачаевск. С. 510–511.

- Энговатова А. В., Добровольская М. В., Антипина Е. Е., Зайцева Г. И., 2013. Коллективные захоронения в Ярославле. Реконструкция системы питания на основе результатов изотопного анализа // КСИА. Вып. 228. С. 96–115.

- Энговатова А. В., Добровольская М. В., Зайцева Г. И., 2015. «Kремлевская диета» древнерусского города (по изотопным данным) // КСИА. Вып. 237. С. 80–89.

- Янкаускас Р., 1993. К антропоэкологии средневекового города (на литовских палеоостеологических материалах) // Экологические проблемы в исследованиях средневекового населения Восточной Европы / Отв. ред. Т. И. Алексеева. М.: РАН. С. 123–144.

- Angel J. L., 1964. Osteoporosis: Thalassemia? // AJPA. Vol. 22. Р. 369–374.

- Buzhilova A. P., Dobrovolskaya M. V., Mednikova M. B., Bogatenkov D. V., Lebedinskaya G. V., 2018. The human bones from Klin-Yar III and IV // Ritual, society and population at Klin-Yar (North Caucasus): Excavations 1994–1996 in the Iron Age to early medieval cemetery / Eds.: A. B. Belinskij, H. Härke. Bonn: Deutsches Archäologisches Institut. S. 134–183. (Archäologie in Eurasien; Bd. 36.)

- Carlson D. S., Armelagos G. J., van Gerven D. P., 1974. Factors influencing the etiology of cribra orbitalia in prehistoric Nubia // Journal of Human Evolution. Vol. 3. Iss. 5. P. 405–410.

- El-Najjar M. Y., Ryan D. J., Turner C. G., Lozoff B., 1976. The Etiology of porotic hyperostosis among the prehistoric and historic Anasaziindians of Southwestern United States // AJPA. Vol. 44. Iss. 3. P. 477–488.

- Goodmаn A. H., 1984. Indications of stress from bone and teeth // Goodmаn A. H., Martin D. L., Armelagos G. J., Clark G. Paleopathology and the Origin of Agriculture. Orlando: Academic Press. P. 13–49.

- Hammer Ø., Harper D. A. T., Ryan P. D., 2001. PAST: Paleontological Statistics software package for education and data analysis // Palaeontologia Electronica. Vol. 4. Iss. 1. P. 1–9.

- Hengen O. P., 1971. Cribra orbitalia; pathogenesis and probable etiology // Homo. 22. Р. 57–76.

- Lallo J., 1977. The role of diet, disease and physiology in the origin of porotic hyperostosis // Human Biology. Vol. 49. № 3. P. 471–483.

- Mensforth R. P., Lovejoy C. O., Lallo J. W., Armelagos G. J., 1978. The role of constitutional factors, diet and infectious disease in the etiology of porotic hyperostosis and periosteal reactions in prehistoric infants and children // Medical anthropology. № 2 (1). P. 1–59.

- Piontek J., Segeda S., Jerszynska B., 2001. Cribra orbitalia in medieval populations from Ukraine // Anthropologie. Vol. 39. № 2–3. P. 173–179.

- Sandford M. K., 1983. Elemental Hair Analysis: New Evidence on the Etiology of Cribra Orbitalia in Sudanese Nubia // Human Biology. Vol. 55. № 4. P. 831–844.

- Scaffidi К. B., 2020. Spatial paleopathology: A geographic approach to the etiology of cribrotic lesions in the prehistoric Andes // International Journal of Paleopathology. Vol. 29. Р. 102–116.

- Stuart-Macadam P., 1985. Porotic hyperostosis: representative of a childhood condition // AJPA. Vol. 66. Iss. 4. P. 391–398.

- Stuart-Macadam P., 1992. Porotic Hyperostosis: a new perspective // AJPA. Vol. 87. Iss. 1. P. 39–47.

- Walker P. L., 1986. Porotic hyperostosis in a marine-dependent California Indian population // AJPA. Vol. 69. Iss. 3. P. 345–354.

- Walker P. L., Bathurst R. R., Richman R., Gjerdrum T., Andrushko V. A., 2009. The causes of porotic hyperostosis and cribra orbitalia: A reappraisal of the iron-deficiency-anemia hypothesis // AJPA. Vol. 139. Iss. 2. P. 109–125.