К вопросу о фаунистических комплексах саранчовых (Orthoptera: Acridoidea) основных растительных формаций Северо-Западного Кавказа

Автор: Калачева О.А.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Энтомология и защита растений

Статья в выпуске: 5 т.40, 2005 года.

Бесплатный доступ

На основе данных литературы и результатов собственных исследований автора дана оценка видового состава, численности жизненных форм и распределения саранчовых в различных районах Предкавказья.

Короткий адрес: https://sciup.org/142133122

IDR: 142133122 | УДК: 595.727:574.2:591.522

Текст научной статьи К вопросу о фаунистических комплексах саранчовых (Orthoptera: Acridoidea) основных растительных формаций Северо-Западного Кавказа

Территория Предкавказья характеризуется разнообразием рельефа и климатических условий и поэтому является весьма перспективной для выяснения особенностей закономерностей формирования, распространения и экологии многих групп беспозвоночных, в том числе и саранчовых, которые представляют одно из неотъемлемых звеньев биотического круговорота травянистых ландшафтов Голарктики. Сведения о климатических условиях и растительности различных формаций Кавказа, а также эколого-географическом распределении саранчовых представлены в многочисленных работах (1-9). Однако обобщающей сводки на основе комплексного исследования фауны саранчовых нет.

В связи с этим в задачу нашей работы входила оценка видового состава саранчовых, соотношения жизненных форм разных видов и распределения на северозападной территории Кавказа с целью выявления численности насекомых в различных фаунистических комплексах.

Методика. Сборы материала проводили с 1994 по 2004 год на территории, ограниченной на севере Кумо-Манычской впадиной, на западе — побережьем Азовского и Черного морей, на востоке — бассейном рек Егорлык, Уруп и Большая Лаба, на юге — бассейном реки Псоу. В административном отношении территория СевероЗападного Кавказа находится в пределах Краснодарского края и Республики Адыгея с захватом на востоке небольшой части Ставропольского края.

Мы рассматривали фаунистические комплексы следующих растительных формаций: предгорные и низкогорные остепененные луга, солонцово-солончаковые сообщества, пойменные леса, дубовые и дубово-грабовые леса, леса субсредиземноморского типа, субальпийские и альпийские луга. Схема биогеографического районирования Палеарктики и номенклатура, используемая при обсуждении хорологической структуры фаунистических комплексов, заимствованы в основном из работы Емельянова (10). Отлов насекомых и определение принадлежности вида к той или иной жизненной форме проводили по стандартным методикам (11, 12). Для всех исследуемых северо-западных территорий Кавказа рассчитывали индекс общности (Ics) Чекановского-Сьеренсена (13).

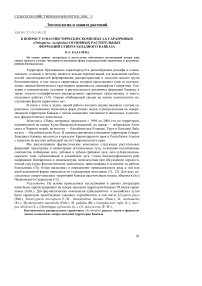

Результаты. На основе проведенных исследований и данных литературы нами было зарегистрировано на северо-западной территории Кавказа 78 видов саранчовых (табл.). Для фаунистических комплексов субальпийских и альпийских лугов было характерно преобладание злаковых хортобионтов, в том числе Arcyptera fusca (Pall.), Pararcyptera microptera F.-W., Stenobothrus lineatus (Panz.), St. carbonarius (Ev.), Myrmeleotettix antennalis (Fieb.), M. pallidus (Br.), Gomphocerus rufus (L.), Aeropus sibiricus (L.), Chorthippus apricarius (L.), Ch. macrocerus (F.-W.).

|

Род, вид |

9 2 S В S 5 2 |

8 8 8 S о У 5 я 111 |

8 1 I 6 |

6 |

1 a У § |

П' д' § |

Жизненная форма по классификации Правдина (12) |

|

Asiotmethis tauricus Tarb. |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

Открытый геофил |

|

A. steppensis Shum. |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

Петробионт |

|

Nocaracris cyanipes (F.-W.) |

+ |

– |

– |

– |

– |

+ |

Петробионт |

|

Paranocaracris rubripes (F.-W.) |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

Петробионт |

|

Pezotettix giornae Rossi. |

– |

– |

+ |

+ |

+ |

– |

Травоядный хортобионт |

|

Micropodisma koenigi (Burr.) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

– |

Травоядный хортобионт |

|

Podisma pedestris (L.) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

Травоядный хортобионт |

|

P. uvarovi Rmme. |

– |

+ |

– |

– |

– |

– |

Травоядный хортобионт |

|

P. satunini Uv. |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

Травоядный хортобионт |

|

Anacridium aegyptium (L.) |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

Тамнобионт |

|

Calliptamus italicus (L.) |

+ |

+ |

– |

– |

– |

– |

Факультативный хортобионт |

|

C. barbarus (Costa.) |

+ |

+ |

– |

– |

– |

– |

Факультативный хортобионт |

|

Eyprepocnemis plorans (Ch.) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

– |

Факультативный хортобионт |

|

Acrida oxycephala (Pall.) |

+ |

+ |

– |

– |

– |

– |

Осоково-злаковый хортобионт |

|

A. bicolor Thnb. |

+ |

+ |

– |

– |

– |

– |

Осоково-злаковый хортобионт |

|

Paracinema tricolor bisignata Ch. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

– |

Злаковый хортобионт |

|

Chrysochraon dispar (Germ.) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

Специализированный фитофил |

|

Euthystira brachyptera (Ocsk.) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

Специализированный фитофил |

|

Arcyptera fusca (Pall.) |

+ |

– |

– |

– |

– |

+ |

Злаковый хортобионт |

|

Pararcyptera microptera F.-W. |

+ |

– |

– |

– |

– |

+ |

Злаковый хортобионт |

|

Ramburiella turcomana (F.-W.) |

+ |

+ |

– |

– |

– |

– |

Злаковый хортобионт |

|

R. bolivari (Kuthy.) |

+ |

+ |

– |

– |

– |

– |

Злаковый хортобионт |

|

Eremippus simplex (Ev.) |

+ |

+ |

+ |

– |

– |

– |

Микротамнобионт |

|

E. miramae Tarb. |

+ |

+ |

– |

– |

– |

– |

Микротамнобионт |

|

E. costatus Tarb. |

+ |

+ |

– |

– |

– |

– |

Микротамнобионт |

|

E. opacus Mistsh. |

+ |

+ |

+ |

– |

– |

– |

Микротамнобионт |

|

Dociostaurus maroccanus (Thnb.) |

+ |

+ |

– |

– |

– |

– |

Факультативный хортобионт |

|

D. brevicollis (Ev.) |

+ |

– |

+ |

+ |

+ |

– |

Факультативный хортобионт |

|

D. tartarus (Uv.) |

– |

+ |

– |

– |

– |

Факультативный хортобионт |

|

|

D. kraussi (Ing.) |

+ |

+ |

+ |

– |

– |

– |

Факультативный хортобионт |

|

D. albicornis Ev. |

– |

+ |

+ |

– |

– |

– |

Факультативный хортобионт |

|

Stenobothrus lineatus (Panz.) |

+ |

+ |

– |

– |

+ |

+ |

Злаковый хортобионт |

|

St. fischeri (Ev.) |

+ |

+ |

– |

– |

+ |

+ |

Злаковый хортобионт |

|

St. miramae Dirsh. |

+ |

+ |

– |

– |

+ |

+ |

Злаковый хортобионт |

|

St. stigmaticus (Ramb.) |

+ |

+ |

+ |

– |

+ |

+ |

Факультативный хортобионт |

|

St. nigromaculatus (H.-Sch.) |

+ |

+ |

+ |

– |

+ |

+ |

Злаковый хортобионт |

|

St. carbonarius (Ev.) |

+ |

+ |

– |

– |

+ |

+ |

Злаковый хортобионт |

|

St. eurasius Zub. |

+ |

+ |

+ |

– |

+ |

+ |

Злаковый хортобионт |

|

St. mistshenkoi (Woz.) |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

Злаковый хортобионт |

|

Omocestus viridulus (L.) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

Злаковый хортобионт |

|

O. ventralis (Zett.) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

Злаковый хортобионт |

|

O. haemorrhoidalis (Ch.) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

Злаковый хортобионт |

|

O. petraeus (Bris.) |

+ |

+ |

+ |

– |

+ |

+ |

Злаковый хортобионт |

|

Myrmeleotettix antennalis (Fieb.) |

+ |

+ |

– |

– |

– |

+ |

Злаковый хортобионт |

|

M. maculatus (Thnb.) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

Злаковый хортобионт |

|

M. pallidus (Br.) |

+ |

– |

– |

– |

– |

+ |

Злаковый хортобионт |

|

Gomphocerus rufus (L.) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

Факультативный хортобионт |

|

Aeropus sibiricus (L.) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

Факультативный хортобионт |

|

Stauroderus scalaris (F.-W.) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

Злаковый хортобионт |

|

Chorthippus apricarius (L.) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

Злаковый хортобионт |

|

Ch. brunneus (Thnb.) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

Факультативный хортобионт |

|

Ch. biguttulus (L.) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

Факультативный хортобионт |

|

Ch. mollis (Ch.) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

Злаковый хортобионт |

|

Ch. dubius Zub. |

+ |

+ |

– |

– |

– |

– |

Злаковый хортобионт |

|

Ch. vagans Ev. |

+ |

+ |

– |

– |

– |

– |

Злаковый хортобионт |

|

Ch. miramae (Rmme.) |

+ |

+ |

– |

– |

– |

– |

Злаковый хортобионт |

|

Род, вид |

9 2 S В S 5 2 |

8 8 8 S о У 5 я 111 |

8 1 I 6 |

6 |

1 a У § |

П' д' § |

Жизненная форма по классификации Правдина (12) |

|

Ch. macrocerus (F.-W.) + + + + + + Злаковый хортобионт Ch. pullus (Phil.) – – + + + – Злаковый хортобионт Ch. loratus (F.-W.) + + + + + + Злаковый хортобионт Ch. dorsatus (Zett.) + + + + + + Злаковый хортобионт Сh. karelini Sav. + – + + + + Злаковый хортобионт Ch. dichrous (Ev.) – + – – – – Злаковый хортобионт Ch. parallelus (Zett.) + + + + + + Злаковый хортобионт Ch. maritimus Sav. + – – – – + Злаковый хортобионт Euchorthippus pulvinatus (F.-W.) + + + + + + Злаковый хортобионт Stethopyma grossus (L.) + + + + + + Осоково-злаковый хортобионт Mecostethus alliaceus (Germ.) + + + + + + Злаковый хортобионт Epacromius pulverinatus (F.-W.) – + – – + – Факультативный хортобионт Aiolopus thalassinus (F.) + + – – – – Факультативный хортобионт A. strepens (Latr.) + + – – – – Факультативный хортобионт Locusta migratoria L. + + – – – – Злаковый хортобионт Oedaleus decorus (Germ.) + – + – – – Подпокровный геофил Pyrgodera armata (F.-W.) + – – – – – Открытый геофил Celes variabilis (Pall.) + + – – – + Открытый геофил Mioscirtus wagneri (Kit.) – + – – – – Открытый геофил Oedipoda caerulescens (L.) + – + + + + Открытый геофил Acrotylus insubricus (Scop.) + + + + + + Открытый геофил Sphingonotus coerulipes (Uv.) – + – – – – Открытый геофил |

|||||||

В общем хорологическом спектре этого комплекса преобладали европейские виды саранчовых, ареалы которых в целом ограничены европейской неморальной областью, и палеарктические виды, ареалы которых охватывают приокеанические и континентальные районы Палеарктики.

В комплексе дубово-грабовых лесов среди преобладающих видов следует отметить Micropodisma koenigi (Burr.), Eyprepocnemis plorans (Ch.), Paracinema tricolor bisignata Ch., Omocestus viridulus (L.), Chorthippus biguttulus (L.), Ch. mollis (Ch.), Ch. pullus (Phil.), Сh. karelini Sav., Ch. brunneus (Thnb.), Ch.dorsatus (Zett.). В целом доминировали злаковые хортобионты, а в зоогеографическом отношении — европейские и палеарктические виды саранчи, среди которых возрастало число транспалеарктических видов.

Для комплекса субсредиземноморских лесов также было характерно преобладание злаковых хортобионтов. В стенотопную группу входили виды, связанные на протяжении всего ареала с семиаридными и аридными местообитаниями, причем были выявлены только ксеромезофильные и ксерофильные виды саранчи. Среди преобладающих по количеству видов выделялись следующие: Pezotettix giornae Rossi., Micropodisma koenigi (Burr.), Dociostaurus brevi-collis (Ev.), Omocestus viridulus (L.), O. haemorrhoidalis (Ch.), Chorthippus apri-carius (L.), Ch. brunneus (Thnb.), Ch. macrocerus (F.-W.), Ch. pullus (Phil.). Доминирование в субсредиземноморских сообществах луговых и лугово-степных тетий-ских видов саранчовых во многом объясняется заметным преобразованием лесов этого фаунистического комплекса под влиянием антропогенного воздействия, что выражается в значительном изреживании древесного яруса и возрастании роли луговых растительных ассоциаций.

В комплексе пойменных лесов были выявлены преимущественно злаковые хортобионты следующих видов: Chrysochraon dispar (Germ.), Euthystira brachyptera (Ocsk.), Dociostaurus brevicollis (Ev.), Chorthippus pullus (Phil.), Ch. parallelus (Zett.), Stethopyma grossus (L.), Mecostethus alliaceus (Germ.). В общем спектре преобладали западно-палеарктические виды саранчи, ареалы которых простираются от атлантического побережья Европы до границ западно-континентального сектора.

В комплексе предгорных и низкогорных остепненных лугов также доминировали злаковые хортобионты: Paracinema tricolor bisignata Ch., Arcyptera fusca (Pall.), Pararcyptera microptera F.-W., Ramburiella turcomana (F.-W.), R. bolivari (Kuthy.), Steno-bothrus lineatus (Panz.), St. fischeri (Ev.), St. nigromaculatus (H.-Sch.), Omocestus viridulus (L.), O. ventralis (Zett.), Chorthippus apricarius (L.), Ch. brunneus (Thnb.), Ch. biguttulus (L.), Ch. mollis (Ch.).

Среди преобладающих видов основных доминантов растительного покрова солонцово-солончакового комплекса отмечено значительное количество злаковых хор-тобионтов: Calliptamus italicus (L.), Acrida oxycephala (Pall.), Eremippus simplex (Ev.), E. costatus Tarb., Dociostaurus maroccanus (Thnb.), Gomphocerus rufus (L.), Chorthippus apricarius (L.), Ch. brunneus (Thnb.), Ch. dubius Zub., Ch. loratus (F.-W.), Ch. dorsatus ( Zett.), Epacromius pulverinatus (F.-W.), Aiolopus thalassinus (F.), Celes variabilis (Pall.). В целом для этого комплекса было характерно доминирование тетийских видов.

Индекс общности Чекановского-Сьеренсена (Ics) составлял для популяций саранчовых Северо-Западного Кавказа, обитающих на территории пойменных лесов и лесов субсредиземноморского типа, — 87, дубовых и дубово-грабовых лесов и лесов субсредиземноморского типа, — 86, предгорных и низкогорных остепненных лугов и солонцовосолончаковых сообществ, — 82.

Итак, фауну саранчовых Северо-Западного Кавказа можно оценить как достаточно разнообразную, равно как и спектр жизненных форм. Это свидетельствует о значительной разнокачественности среды обитания саранчовых в этом регионе. Наиболее представительной группой оказались злаковые хортобионты (46 % видов) — обитатели травостоя, заселяющие все исследуемые места обитания от предгорных и низкогорных остепненных лугов, пойменных, дубовых и дубово-грабовых лесов до субальпийских и альпийских лугов. Субдоминантами являются факультативные хор-тобионты, открытые геофилы и микротамнобионты, которые объединяют около 34 % видов. В районах, примыкающих к подножиям гор, видовой состав группировок саранчовых пополняется петробионтами.

Л И Т Е Р А Т У Р А

Воронежский филиал Российского государственного Поступила в редакцию 23

технического университета путей сообщения, мая 2005 года кафедра экологии, 394061, Воронеж, ул. Урицкого, 75а

O.A. Kalacheva

S u m m a r y

On the basis of the data of literature and original investigations the author estimates the locust variety composition, number of vital forms and their distribution in different regions of North-West Caucasus. In studied region the 78 varieties of locust from 6 ecological groups belonging to different plant formations were revealed.

Новые книги

Актуальные вопросы защиты растений, агрохимии, агропочвоведения и фаунистики насекомых в Краснодарском крае. Краснодар: Куб-ГАУ, 2004, 201 с.

В сборнике представлены статьи преподавателей, научных сотрудников, докторантов, аспирантов, соискателей и студентов факультетов агрохимии, почвоведения и защиты растений Кубанского государственного аграрного университета, в которых рассматриваются актуальные вопросы управления фитосанитарным состоянием сельскохозяйственных культур, рационального обеспечения растений элементами минерального питания, контроля за изменением почвенного покрова, фаунистики и экологии насекомых в Краснодарском крае и на прилежащих территориях. Описаны агрохимические и химические методы, позволяющие повысить естественный иммунитет растений к действию различных вредоносных организмов. Освещены основные направления в области защиты растений риса и сахарной свеклы от вредителей, болезней и сорняков. Дана оценка влияния различных факторов (обработка семян регуляторами роста, агротехнические приемы, внесение азотных удобрений, плодородие почвы и др.) на физиолого-биохимические процессы растений озимой пшеницы.

Чтения памяти В.Н. Сукачева. XX. Насекомые в лесных биогеоценозах. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2004, 83 с.

В сборнике опубликованы доклады, посвященные разным аспектам лесной энтомоло- гии. Обсуждаются проблемы оценки состояния поврежденных насекомыми древостоев, сукцессионной динамики и процессов эмиссии углерода в очагах массового размножения вредителей леса. Большое внимание уделено компенсационным явлениям и механизмам устойчивости биогеоценоза при разной степени зоогенной дефолиации. Очаги массового размножения насекомых рассматриваются в аспекте глобальных биогеохимических процессов. Биосоциальная система лесных муравьев проанализирована как фактор, поддерживающий эффективность механизмов регуляции гомеостаза лесного биогеоценоза.

Б е й л и с В.М. Продолжительность проведения механизированных полевых сельскохозяйственных работ. М.: изд-во ВИМ, 2005, 164 с.

В монографии рассматриваются вопросы рациональной продолжительности механизированных полевых сельскохозяйственных работ. Дана оценка влияния продолжительности различных агротехнических операций на недобор и потери продукции сельскохозяйственных культур. Выявлена предельно допустимая продолжительность уборочных работ в течение суток. Приведены методики определения коэффициентов использования времени по метеорологическим условиям и значений уборочной влажности зерна и соломы колосовых культур.