К вопросу о формировании историографической традиции изучения «православного инакомыслия»

Автор: И.В. Петров

Журнал: Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии @herald-historical-society

Рубрика: Мавродинские чтения

Статья в выпуске: 1 (3), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается процесс формирования историографической традиции изучения такого сложного феномена как «православное диссидентство». Особое внимание уделено тому, как зарождалась данная традиция, какие основные концептуальные идеи вносили зарубежные историки в процесс раскрытия этой темы. Также определены и проблемы, стоящие перед исследователями сегодня. Главная из них — недоступность российских архивов, в связи с чем полное раскрытие темы по сей день невозможно. Важным достижением последних лет стала публикация интервью самих диссидентов, что стало выражением интереса к теме среди широкого круга специалистов и просто интересующихся. Стали выходить воспоминания и самих диссидентов. Однако, только объединив архивные материалы, воспоминания, интервью, работы зарубежных историков, можно будет написать подлинную историю «православного инакомыслия».

Диссидент, Православная Церковь, историография, СССР, пра- возащитная деятельность, репрессии, КГБ, Московская Патриархия, источники, интервью

Короткий адрес: https://sciup.org/140261942

IDR: 140261942 | DOI: 10.24411/2587-8425-2019-10005

Текст научной статьи К вопросу о формировании историографической традиции изучения «православного инакомыслия»

В истории Православной Церкви во второй половине ХХ столетия сейчас остается все меньше и меньше проблем, которые бы не получили должного рассмотрения за последние 30 лет относительно свободного существования церковно-исторической науки. Однако же и в россыпи вышедших исследований до сих пор остаются проблемы, которые в меньшей степени интересуют современных ученых. Одной из таких проблем, безусловно, является вопрос об участии православных священников и активных мирян в феномене диссидентского движения в Советском Союзе.

Причин меньшего интереса и достаточно редкого обращения авторов к этой, с одной стороны, сложной, а, с другой стороны, безумно интересной проблеме две. Первая кроется в том, что некоторые активные участники диссидентского движения в 1990-е — 2000-е гг. покинули, по разным причинам, Московскую Патриархию и перешли в разные неканонические церковные структуры, возникшие на всем периметре России и СНГ. Вторая же причина заключается в закрытии основных архивных источников, которые могли бы пролить свет на проблему диссидентского движения в целом и на вопрос участие в нем духовенства, в частности.

В связи с обозначенными проблемами, неудивительно, что первые исследования, в которых так или иначе затрагивалась бы проблема «православного диссидентства» в СССР, вышли на Западе. Самой значимой в целой цепочке работ по истории инакомыслия в Православной Церкви можно назвать исследования британского историка Джейн Эллис. Впервые ее работа под заглавием: «The Russian Orthodox Church: A Contemporary History» вышла в 1986 г.1, а в 1990 г., на волне массового обращения к истории Православной Церкви в ХХ в., она увидела свет и в русском переводе, осуществленном протоиереем Георгием Сидоренко2. Отдельно заметим, что на русский

Александр Исаевич Солженицын (1918–2008)

Анатолий Эммануилович Краснов-Левитин (1915–1991)

язык была переведена только первая часть изданной на английском языке книги.

Вторая глава охватывает менее протяженный, но не менее значимый период 1974–1976 гг. Главной его особенностью Эллис считает «рост православного диссидентства», в связи с чем именно так и озаглавливает эту часть своей монографии. Помимо дискуссии по поводу сборника «Из-под глыб», автор отмечает две тенденции, распространенные среди православных инакомыслящих в этот период: упадок интереса к либеральному национализму, одновременно усиление тенденций крайнего национализма и неприятия у таких диссидентов как Геннадий Шиманов других христианских конфессий. Однако, несмотря на резкие разногласия в вопросе отношения к Православной Церкви и ее месте в государстве, и либерально, и националистически настроенные диссиденты были едины в одном — неприятии советского государственного строя, от которого они страдали и репрессиям от которого в это время подвергались.

Еще одним знаковым документом, который посчитала необходимым выделить в своем исследовании Эллис, стало «Обращение к XXV съезду КПСС» иеродиакона Варсонофия (Хайрулина) и мирянина Глеба Милешкина. Историк посчитала, что в этом обращении была высказана идея о необходимости привлечения компартией Рус-

ской Православной Церкви к борьбе за нравственное состояние советского общества, а не продолжение постоянной конфронтации с ней6. Далее анализу подвергаются обращения отца Глеба Якунина, Льва Регельсона и Виктора Капитанчука 1974-1976 гг. В них отмечается новая тенденция — отсылка к опыту патриарха Тихона (Беллавина)

и новомучеников российских, при критическом отношении к линии соглашательства с безбожными властями митрополита Сергия (Страгородского). Критике стали подвергаться и такие важные экуменические органы как Всемирный Совет Церквей, фактически закрывший, по мнению диссидентов, глаза на репрессии против христиан в странах с коммунистической идеологией. Помимо самих обращений, Джейн Эллис постоянно подмечает, как на них реагировали сами диссиденты, демонстрирует реакцию церковных властей, а также действия властей государственных, выливавшиеся в самый широкий спектр способов борьбы с «православным диссидентством»: от карательной психиатрии до грязной кампании в советской печати.

Периодом расцвета «православного диссидентства» Эллис определяет временной промежуток 1976–1979 гг., которому отводит следующую главу своей книги. К этому периоду отнесены: экуменическое обращение представителей разных конфессий Советского Союза, деятельность Христианского комитета защиты прав верующих в СССР и роли в нем православных, возникновение и влияние на диссидентское движение Христианского семинара Александра Огородникова (идеи семинара также подвергаются тщательному авторскому рассмотрению), семинар «37» в Ленинграде; также автор обращается к сложной и спорной теме сосуществования Православия и идей феминизма. Отдельные параграфы этой части монографии рассматривают проблему поиска истоков диссидентского движения, обращения их к опыту новомучеников и исповедников, а также сложному формированию мнения диссидентов по поводу деятельности разных православных юрисдикций вне СССР.

Помимо общих монографий, охватывающих всю историю диссидентского движения среди православных мирян и духовенства в СССР, на Западе выходили работы, посвященные отдельным организациям, защищавшим права верующих и боровшихся с большевистским режимом. Самая известная монография вышла из-под пера Джона Денлопа в середине 70-х гг. прошлого столетия и рассказывала о судьбе членов ВСХСОН7. Ее русскоязычная версия, вышедшая в 1975 г. в знаменитом издательстве «YMCA-Press», представляла собой программу ВСХСОН, подробное описание судебного процесса над деятелями этой организации, а также собранные автором материалы о пребывании всхсоновцев и сочувствующих им диссидентов в советских лагерях и тюрьмах. Сборник начинается с краткого авторского введения, в котором он не только дает характеристику программе организации, но и рассказывает о ее истории. Отметим, что Денлоп пытается максимально отстраниться от оценки этой программы и от некоторых откровенно — для западного человека — необычных воззрений лидеров ВСХСОН, отдавая себе отчет, что рассудить их идеи и действия адекватно сможет только время8. Через год этот же исследователь выпускает более обширное англоязычное издание, где уже в заголовке говорит о представителях ВСХСОН как о «новых русских революционерах», и гораздо подробнее обращается и к программе, и к особенностям построения линии борьбы ВСХСОН с властями9.

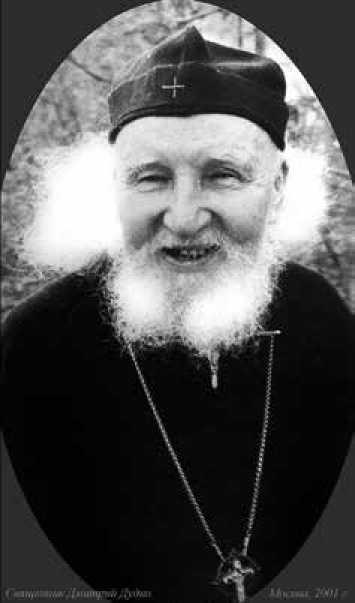

«Вестник Русского студенческого христианского движения» отметить, что трактовка «националистической» компоненты приводится автором в очень спорном ключе. В целом же монография вписывается в общую концептуальную составляющую работ, выпущенных еще до падения советского режима.

Необходимо отметить особую роль в деле раскрытия сущности «православного диссидентства», его истории и идеологических установок журналов, выпускаемых в среде русского рассеяния. Больше всего тематика борьбы православных верующих и священников отразилась в изданиях «Посев», «Вестник Русского студенческого христианского движения», «Русское возрождение» и «Вече». Все указанные издания в одинаковой мере освещали самые разные аспекты борьбы духовенства за свои права, отмечали, когда тот или иной активный христианин арестовывался советскими карательными органами, описывали, как происходили внесудебные преследования, перепечатывали материалы, которые доходили из Советского Союза на Запад. По сути дела, именно эти периодические издания стали единственной информацией о положении верующих за «железном занавесом».

По схожему пути пошел и возникший в 1978 г. журнал «Русское возрождение». Так, именно в этом издании публиковались материалы по истории диссидентского движения в СССР, в частности статьи Джона Денлопа15, статьи и интервью Евгения Вагина16, а также многие другие материалы, связанные с борьбой за права верующих в Советском союзе.

Сам Евгений Вагин с 1981 г. стал, вместе с эмигрантом Второй волны Олегом Красовским, издавать в Мюнхене журнал «Вече» — независимый русский альманах православно-патриотической направленности. В данном издании также публиковались материалы, посвященные диссидентам, их преследованию, а также рассказывалось, как складывается жизнь простых верующих в СССР. Так, например, в № 4 за 1982 г. было опубликовано пронзительное обращение Комитета спасения Игоря Огурцова17. Продолжилось это издание и после падения коммунистического режима в России, однако же стоит отметить, что как только советская система ослабла, направленность журнала стала меняться и приобретать все более радикальные и реваншистские черты.

В целом, можно отметить, что именно изданные в Русском Рассеянии статьи и источники, связанные с историей «православного диссидентства», вошли в традицию изучения данной проблемы историками современной России.

Вышедшие же в постсоветской России исследования по истории «православного диссидентства» зачастую крайне полярны по своей политико-идеологической направленности, так как авторы исследований на тему борьбы активных представителей духовенства Московского Патриархата и верующих нередко включают в события прошлого свои собственные идеологические пристрастия. Наиболее показательным примером в этой связи может стать работа И. Б. Иванова «Русское подполье. Пути и судьбы социал-христианского движения», вышедшая в свет в издательстве «Традиция» в 2015 г.20 Автор монографии, за последние годы больше прославившийся как активный участник вооруженного конфликта на Юго-Востоке Украины, нежели как историк, очень часто вставляет в свое исследование размышления о «фарисейском патриотизме», преемственности нынешней власти, проводит не всегда необходимые аналогии между идеологией и действиями ВСХСОН и известных политических и военных деятелей времен далекого прошлого и Гражданской войны в России. Подобные отсылки, безусловно, снижают научную составляющую монографии. Однако нельзя не отметить и существенные достижения работы И. Б. Иванова. Во-первых, это первое цельное издание в постсоветской России, довольно подробно повествующее о деятельности ВСХСОНовцев, сущности их идеологии, их преследовании и арестах. Во-вторых, работа снабжена интервью и материалами личных архивов представителей Союза, в том числе архива Игоря Огурцова. В-третьих, следует отметить богатый фотоматериал, содержащийся в книге. В-четвертых, в конце издания приводится не только программа организации, но и поименный список ее основных участников с развернутыми автобиографиями, позволяющими проследить, как сложилась судьба не только лидеров ВСХСОН, но и многих ее рядовых членов.

Более удачным обращением к теме исследования «православного диссидентства» можно назвать работы доцента ВятГГУ, кандидата исторических наук Е. С. Останина, долгое время занимающегося проблемами деятельности выдающегося борца за права верующих из Кирова Бориса Талантова. Кировский историк не только собрал большой материал дневников и тюремной переписки Талантова, но и смог воспользоваться выписками из следственного дела диссидента. Главной своей задачей на данном этапе Евгений Серафимович считает скорейшее издание наследия Талантова, и «первенец» у него уже вышел в 2015 г. под заглавием «Талантов Б. В. Дневники 1943–1945, 1947 гг. Тюремная переписка 1969–1970 гг.»21. Во вступительной статье к изданию Борис Владимирович предстает перед нами не только как правозащитник и защитник интересов православных в СССР, но и как добросовестный и профессиональный работник высшей школы Кирова. Е. С. Останин выявил и показал основные причины, побудившие Талантова пойти на конфликт с властью, а также дал развернутую и очень достоверную характеристику времени «хрущевских гонений на Церковь», когда и стал зарождаться феномен «православного диссидентства». Необходимо отметить и существенные археографические достижения кировского исследователя в деле анализа дневниковых записей и тюремной переписки Бориса Талантова. В целом, именно такое сочетание — издание источников по истории диссидентского движение вкупе с тщательным анализом действий самих диссидентов и демонстрацией их биографических данных — представляется на сегодняшний день оптимальным исследовательским решением.

Не остался в стороне от исследования проблем диссидентского движения в среде православных мирян и верующих доктор исторических наук М. В. Шкаровский. Первоначально он вписывал историю инакомыслия и борьбы за права православных верующих в общую канву церковной истории середины ХХ столетия22. Однако впоследствии, при написании Михаилом Витальевичем работ с обзором всей церковной истории прошлого столетия, в поле его зрения неизменно попадали и «диссидентские» сюжеты23.

В последние несколько лет угол рассмотрения истории «православного диссидентства» изменился. Взамен чисто исследовательских работ пришло издание интервью диссидентов самых разных политических предпочтений, с довольно кратким комментарием составителей. Долгое время хранившие молчание, теперь непосредственные участники событий смогли пересказать от собственного имени их историю правозащитного движения.

В первую очередь, хотелось бы выделить издание Глеба Морева под заглавием «Диссиденты», вышедшее в 2017 г.24 Основной состав представленных в книге материалов — рассказы инакомыслящих либерально-демократического и даже левого направления, но здесь же присутствует обсуждение тем, косвенно касающихся и диссидентов из «православного лагеря». Так, например, на вопросы о собственном отношении к религии и Православной Церкви в книге высказывается известная правозащитница В. И. Лашкова25. Еще один подобного рода сюжет приведен в интервью настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях протоиерея Бориса Михайлова, и связан с деятельностью последнего в Русском общественном фонде помощи политическим заключенным26. Остальные сюжеты, связанные с религиозным инакомыслием, носят еще более «пунктирный» характер.

Подробнее проблематика «православного диссидентства» рассматривается в издании, подготовленном Александром Архангельским, Ксенией Лученко и Татьяной Сорокиной27. В этой работе приведено уже гораздо большее число интервью тех лиц, которых можно отнести к «православным диссидентам». Это и одно из последних прижизненных интервью отца Глеба Якунина, и разговор с лидером ВСХСОН Игорем Огурцовым, с Александром Огородниковым, лидером Христианского семинара, с создателем самиздатовских «Вече» и «Земли» Владимиром Осиповым. Немаловажно заметить, что многие видеоинтервью, тексты которых представлены в книге, размещены на портале «Arzamas».

Помимо исследований и сборников интервью православных инакомыслящих, хотелось бы выделить их собственные работы, в основном представляющие собой рассказ о формировании и деятельности в общем потоке диссидентского движения основных правозащитных направлений православной и русской национальной ориентации. Это и «Дубравлаг» Владимира Осипова28, и «Без выбора» Леонида Бороди-на29, и «Слушай тюрьма! Лефортовские записки» Зои Крахмальниковой30, и «Опыт биографии» Феликса Светова31, и «Женский портрет в тюремном интерьере» Татьяны Щипковой32, и «Записки сельского священника» и «Право на правду»33 священника Георгия Эдельштейна, и многие другие.

Однако же, далеко не вся работа по изучению истории православного диссидентства проделана на данный момент. Большой проблемой является практически полное закрытие доступа к государственным и, особенно, ведомственным архивам Российской Федерации, в которых хранятся ценнейшие сведения по преследованию инакомыслящих, отношению к ним власть предержащих, следственные дела. Архивный материал общественных организаций (к примеру, правозащитного общества «Мемориал») или архивы, находящиеся за пределами России — пожалуй, единственные доступные сейчас источники. Лишь объединив материалы личного происхождения с данными отечественных и зарубежных архивных хранилищ, можно будет написать подлинную историю «православного диссидентства». Хочется надеяться, что в скором времени это удастся.

Список литературы К вопросу о формировании историографической традиции изучения «православного инакомыслия»

- Бородин Л. Н. Без выбора. Автобиографическое повествование. М.: Молодая гвардия, 2003. 503 с.

- Вагин Е. А Спасти Огурцова! (Текст несостоявшегося доклада на Сахаровском совещании в Риме) // Русское возрождение. 1987. № 1. С. 151–170.

- Вагин Е. А. Религиозное инакомыслие в сегодняшней России // Русское возрождение. 1978. № 1. С. 51–70.

- Вессье С. За Вашу и нашу свободу. Диссидентское движение в России. М.: Новое литературное обозрение, 2015. 576 с.

- Денлоп Дж. Всероссийский Социал-Христианский Союз Освобождения Народа. Программа. Суд. В тюрьмах и лагерях. Париж: YMCA-Press, 1975. 214 c.

- Дэнлоп Дж. Национально-религиозное возрождение в современной России // Русское возрождение. 1978. № 1. С. 15–36.

- Дэнлоп Дж. Неудачная книга // Русское возрождение. 1979. № 6. С. 224–234.

- Иванов И. Б. Русское подполье. Пути и судьбы социал-христианского движения. М.: ООО «Традиция, 2015. 376 с.

- Крахмальникова З. А. Слушая тюрьма! Лефортовские записки. М.: ПИК, 1995. 148 с.

- Лицом к России. Интервью Е. А. Вагина «Посеву» // Посев. 1976. № 10. С. 52–59.

- Морев Г. Диссиденты. М.: АСТ, 2017. 416 с.

- Осипов В. Н. Бердяевский кружок в Ленинграде // Вестник РСХД. 1972. № 104–105. С. 153–165.

- Осипов В. Н. Дубравлаг. М.: Наш современник, 2003. 200 с.

- Светов Ф. Г. Опыт биографии. М.: Общ-во Мемориал, Звенья, 2006. 493 с.

- Свободные люди. Диссидентское движение в рассказах участников / Сост. А. Архангельский, К. Лученко, Т. Сорокина. М.: Время, 2017. 352 с.

- Талантов Б. В. Дневники 1943–1945, 1947 гг. Тюремная переписка 1969–1970 гг. / Подгот. текста, сост., предисл., вступ., статьи к разделам, коммент. Е. С. Останина. Киров: ООО «Издательство Радуга-ПРЕСС», 2015. 360 с.

- Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в ХХ в. М.: Вече, 2010. 480 с.

- Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 гг.). М.: Изд-во Крутицкого подворья, 1999. 400 с.

- Щипкова Т. Н. Женский портрет в тюремном интерьере. Записки православной. М.: Индрик, 2011. 197 с.

- Эдельштейн Г., свящ. Право на правду: статьи, очерки, интервью. М., 2016. 504 с.

- Эдельштейн Г., свящ. Записки сельского священника. М.: ИЦ РГГУ, 2005. 368 с.

- Эллис Д. Русская Православная Церковь. Согласие и инакомыслие. London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1990. 308 c.

- «Я действовал в национальных интересах России» // Посев. 1980. № 8. С. 13–14.

- Dunlop J. B. The new Russian revolutionaries. Belmont: Nordland Publishing Company, 1976. 344 p.

- Ellis J. The Russian Orthodox Church: A Contemporary History. Bloomigton, Indiana University Press, 1986. 531 p.