К вопросу о формировании социальных функций государства в виртуальном пространстве России

Автор: Лариса Алексеевна Чалдаева, Анатолий Анатольевич Килячков, Анатолий Александрович Якорев

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Глобализация и цифровое общество

Статья в выпуске: 2, 2021 года.

Бесплатный доступ

Правительству РФ в значительной степени удалось реализовать социальные государственные функции в виртуальном пространстве. Однако, как и во всяком большом деле, которое приходится воплощать в жизнь в сжатые сроки, не все получается одинаково хорошо. В настоящее время в России технологическое выполнение социальных функций реализуется через иностранные информационные платформы. Это объясняет те трудности, с которыми сталкивается страна в российском информационном пространстве. Аналогичные российские структуры пока создать не удалось, но работа в этом направлении ведется.

Цифровое пространство, формирование виртуального государства, социальные функции государства, формирование функций государства в киберпространстве

Короткий адрес: https://sciup.org/170174582

IDR: 170174582 | DOI: 10.31171/vlast.v29i2.7992

Текст научной статьи К вопросу о формировании социальных функций государства в виртуальном пространстве России

Наряду с выполнением экономико-организационных функций и функций по обеспечению безопасности, формирование которых в киберпростран- стве РФ было рассмотрено в предыдущих статьях [Чалдаева, Килячков, Якорев 2020а; 2020б], государство выполняет и социальные функции1. В настоящей работе рассмотрены признаки формирования у Российской Федерации этих функций в виртуальном пространстве.

Трудность рассмотрения данного вопроса состоит в том, что в связи с эпидемией коронавируса и форсированным переходом многих видов деятельности на online -режим процессы формирования государственных функций в виртуальном пространстве ускорились в десятки раз. Учитывая, что от подачи рукописи статьи и до ее публикации проходит около 3 месяцев, получается, что к моменту выхода журнала появится принципиально новая информация. Однако логика изложения проблемы требует завершающей статьи, в которой будут рассмотрены вопросы формирования социальных функций государства в виртуальном пространстве, даже несмотря на риск того, что за время подготовки статьи к публикации информация может стать менее актуальной.

Государственные услуги. Необходимость продолжения функционирования в условиях пандемии вынудила государство экстренно создавать виртуальные механизмы выполнения своих функций, особенно в социальной сфере. В значительной степени правительству РФ это удалось сделать. На IX Международном форуме инвестиционного развития «Открытые инновации», который проходил в online -формате в октябре 2020 г., председатель правительства РФ М.В. Мишустин сообщил, что российский Единый портал госуслуг стал самым посещаемым государственным сайтом в мире, на котором зарегистрированы более 127 млн пользователей2. На нем, помимо обычных услуг, предоставляются так называемые суперсервисы, которые предоставляют комплекс услуг для решения различных жизненных проблем. Например, суперсервис «Поступление в вуз онлайн» дает возможность подать документы на поступление в институты 18 тысячам абитуриентов. Согласно поручению президента РФ к началу 2023 г. в электронный формат должны быть переведены массовые социально значимые государственные и муниципальные услуги3.

В настоящее время в России функционируют около 400 социально значимых интернет-ресурсов с бесплатным доступом абонентов4. Среди них 40 сайтов органов государственной власти, обеспечивающих в т.ч. обратную связь с населением, 36 сайтов и сервисов, востребованных в повседневной жизнедеятельности и критических ситуациях, 57 сайтов – агрегаторов социально значимой информации, 47 сайтов в области национальной культуры и традиций, 89 сайтов и сервисов в области непрерывного образования и повышения квалификации и т.п.

Среди других государственных электронных услуг можно отметить:

– электронную ипотеку, доля которой выросла за три квартала 2020 г. с 9% до 40%, а к концу 2021 г. ее запланировано довести до 80%1;

– единую электронную визу, которая вводится в России с начала 2021 г.2;

-

– автоматизированную систему досудебного обжалования решений контролирующих органов3;

-

– реализацию требований закона об онлайн-нотариате в РФ4.

Следует отметить системный подход к решению задачи предоставления государственных услуг в электронном формате. Так, в 12 городах, входящих в систему «Росатом», уже идет промышленная эксплуатация платформы «Умный город», которая позволяет администрации отслеживать исполнение коммунальных работ, депутатам – контролировать качество их выполнения, а населению – получать информацию о работе городских служб, образовательных и культурных учреждений, полицейских участков и т.п.5 В рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика» началось создание государственной единой облачной платформы, автоматизированных рабочих мест для чиновников и других решений, которые должны обеспечить эффективное использование IT -ресурсов6.

Россия оказалась более успешной в решении вопроса предоставления электронных государственных услуг по сравнению с другими странами. В 2019 г. консалтинговая компания Accenture провела опрос7 среди 5 тыс. чел. старше 18 лет в США, Великобритании, Австралии, Германии и Сингапуре. Согласно полученным результатам, 45% опрошенных американцев пользуются цифровыми государственными сервисами или знают о них. По всем странам-респондентам этот показатель в целом составил 69%. В Российской Федерации уже годом ранее (в 2018 г.) доля граждан, использовавших электронные государственные услуги, составила почти 75%8.

Образовательные услуги. Пандемия спровоцировала взрывной интерес к онлайн-образованию. В июне 2020 г. президент РФ подписал закон об онлайн-обучении и дистанционном проведении экзаменов в случае введения чрез- вычайной ситуации или режима повышенной готовности1. В результате, по оценкам экспертов, объем рынка онлайн-образования к концу 2020 г. может превысить 40 млрд руб.2

Различные обучающие платформы ( InternetUrok.ru , Дневник.ру, Maximum Education и др.) сообщают о значительном росте числа слушателей. У компании «Учи.ру» аудитория увеличилась вдвое, у компании «Мобильное электронное образование» – в 10 раз, а число участников проекта «01Математика» выросло в 20 раз, и к ней присоединились более 400 школ. Даже сервисы, которые первоначально ориентировались на взрослую аудиторию, стали привлекать школьников. Так, компания Skyeng вложила 45 млн руб. в разработку интерактивной рабочей тетради, контент для которой бесплатно предоставило издательство «Просвещение»; сейчас в сервисе зарегистрированы 3 млн школьников и 80 тыс. учителей3.

Разрешено удаленное проведение защиты кандидатских и докторских диссертаций, если между членами ученого совета и другими участниками процедуры обеспечен аудиовизуальный контакт. При этом доля членов диссертационного совета, участвующих в защите on-line , не должна превышать 2/3 общего числа участников, а процедура голосования является открытой4.

Однако, как и во всяком большом деле, не все идет гладко. В апреле 2020 г. Минобрнауки России и Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС провели опрос среди преподавателей более чем 100 вузов России5. В исследовании приняли участие около 35 тыс. респондентов, что составляет примерно 15% всего профессорско-преподавательского состава страны. Наиболее лояльными к дистанционному обучению оказались преподаватели военных, компьютерных и сельскохозяйственных дисциплин. Тем не менее 66% опрошенных указали, что им не нравится работать дома, а 34% пожаловались на отсутствие в квартире места для комфортного ведения занятий. Большинство преподавателей (86%) почувствовали рост служебной нагрузки. Наиболее отрицательно к online- формату обучения отнеслись преподаватели математики, инженерного дела и гуманитарных дисциплин. Только 15% респондентов считают, что через год качество образования улучшится, а 43% уверены, что ухудшится. При этом среди основных рисков дистанционного образования были отмечены снижение мотивации студентов, поверхностное усвоение материала, тотальное списывание и отсутствие творческой составляющей.

Отдельную проблему представляет формирование зависимости молодого поколения от цифрового контента, генерируемого интернет-консорциумами и направленного на замещение интереса молодых граждан к самореализации тяжелой зависимостью от online-развлечений сомнительного характера. Это идет вразрез с политикой государства по привлечению молодежи к обучающим платформам в Интернете. Особенно тревожно, что постепенный перевод обучения школьников и студентов на удаленный формат в силу продолжающейся эпидемии осложняется сформировавшейся зависимостью от соцсетей, чьи сервисы несут лишь развлекательную функцию, которая не способствует поддержанию интереса к обучению.

Культура. В период карантина в России выставки и концерты проводились при пустых или полупустых залах, но с огромным числом зрителей в виртуальном пространстве. Так, 20 октября 2020 г. на юбилейном концерте в зале «Зарядье», посвященном 90-летнему юбилею Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского и 30-летнему юбилею Геликон-оперы, присутствовали более 4 000 виртуальных зрителей, а на виртуальном спектакле Московского государственного академического театра танца «Гжель» в ноябре – уже более 5 000. Большую роль в культурно-просветительском сегменте виртуального пространства России играет сайт Министерства культуры РФ (Культура.рф)1, а также сайты музеев и концертных залов, на которых регулярно проводятся дистанционные трансляции спектаклей, выступлений и экскурсий. Продолжается работа над созданием портала Большой российской энциклопедии, запуск которой ожидается в 2022 г. Портал будет использовать научно верифицированные источники информации о развитии и состоянии окружающего мира и социума2 и должен стать необходимым противовесом далеко не всегда научно обоснованной и однозначно либерально политизированной платформе Wikipedia , политически ангажированные администраторы которой подрывают доверие к объективности приведенной в ней информации по гуманитарно-историческим вопросам.

Медицинские услуги. В России за прошедший год некоторые медицинские услуги стали доступными через цифровое пространство. Так, например, в удаленном режиме можно записаться на прием к врачу, прикрепиться к поликлинике, оформить в электронном виде листок нетрудоспособности, что за первые сутки после запуска сделали около 200 тыс. заболевших, и воспользоваться другими видами виртуальных медицинских услуг3.

Однако электронные медицинские сервисы все еще мало востребованы россиянами, что следует из исследования компании Globosphere Russia4. Так, наименее оцифрованным сегментом здравоохранения является сбор и систематизация истории болезни пациентов, которым занимаются менее 1/3 опрошенных, да и то, как правило, в бумажном виде. Телемедицинскими услугами за прошедший год воспользовались 7% опрошенных, причем из тех, кто общался с врачами с помощью аудио- или видеосвязи, 22% делали это три-четыре раза, а 65% – не более двух раз. Более востребованной оказалась интернет-продажа лекарств, которой в Москве воспользовались 17%. При этом 77% опрошенных по-прежнему предпочитают покупать лекарства в аптеке у дома.

Таким образом, в области предоставления государственных услуг в виртуальном пространстве Россия однозначно занимает лидирующие позиции. Большие успехи достигнуты в области дистанционного образования, культуры и предоставления медицинских услуг. Однако, как во всяком большом деле, которое приходится воплощать в жизнь в сжатые сроки, не все получается одинаково хорошо.

Технология реализации государственных функций в виртуальном пространстве. В настоящее время в России доминирующую роль в обеспечении технологического исполнения социальных функций играют иностранные информационные платформы ( Facebook , YouTube , Google ). Это обстоятельство объясняет те трудности, с которыми сталкиваются российские государственные институты, юридические лица и простые граждане в российском информационном пространстве. Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова отметила ангажированность Twitter, Facebook и Instagram властями США, что проявляется в скоординированности их антироссийских акций1. Только за период с июня по ноябрь 2020 г. YouTube , Facebook и Twitter ограничили или заблокировали доступ к сайтам 20 российских СМИ (среди которых РИА Новости, RT , Sputnik , Россия 1 и др.), перестали выдавать в поисковых запросах аккаунты Russia Today (RT) и новостного агентства Sputnik ; наложили ограничения на трансляцию документального фильма Александра Рогаткина «Беслан...» и видеоматериалы канала «Соловьев LIVE » и «Царьград»2. Интернет-поисковик Google удаляет или отправляет в конец списка поисковой выборки информацию о достижениях СССР в науке и технике, а также целенаправленно принижает роль Советского Союза во Второй мировой войне. Более того, получив предписания об отмене ограничений и соответствующие штрафы, ведущие интернет-компании не спешат их исполнять. Так, компания Twitter с июля 2020 г. не выплатила 4 млн руб. штрафа даже после возбуждения против нее исполнительного производства3, а компания Facebook только в конце ноября оплатила наложенный на нее в феврале 2020 г. штраф4.

Другими словами, интернет-гиганты становятся самостоятельной политической силой, оказывающей влияние на социальные настроения в общественном сознании различных стран. Соответственно, противостоять такому синдикату мощных и влиятельных виртуальных игроков не могут многие страны, чья внутренняя и внешняя политика подвержена риску отсечения от информационного пространства не только в угоду продвижению «идеалов гуманитарного характера», но и в интересах подавления попыток построить национальные интернет-платформы. Показательно в этом отношении обращение службы безопасности Украины напрямую к компаниям Google и Apple с просьбой совершить блокировку российских мобильных приложений5.

Отметим, что по сравнению с другими странами зависимость россиян от влияния зарубежных интернет-компаний существенно меньше. По данным Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, доля российского населения, получающего информацию через американские информационные платформы, в разы меньше, чем у других стран, что видно из приведенной ниже таблицы.

Таблица 1

Доля населения, получающего информацию через платформы американских интернет-компаний, %

|

Государство |

|

|

YouTube |

|

|

|

Греция |

98,4 |

56,7 |

71,8 |

27,3 |

6,6 |

|

Израиль |

98,3 |

67,2 |

75,3 |

37,5 |

8,7 |

|

Бразилия |

97,3 |

67,1 |

45,4 |

33,0 |

5,8 |

|

Италия |

96,2 |

61,2 |

54,2 |

32,3 |

5,3 |

|

Германия |

94,2 |

47,8 |

60,2 |

23,8 |

6,3 |

|

Великобритания |

92,4 |

67,2 |

73,2 |

34,8 |

25,1 |

|

Канада |

92,4 |

66,7 |

46,8 |

31,3 |

18,3 |

|

Россия |

46,4 |

7,92 |

56,7 |

24,6 |

6,6 |

Источник: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Доступ: (проверено 12.03.2021).

Однако и эта цифра весьма высока, т.к. около половины населения России получает информацию через Google и YouTube, а четверть – через Instagram . Опасность данного факта состоит в том влиянии, которое они оказывают на своих подписчиков. В начале 2019 г. ИД «КоммерсантЪ» провел опрос среди читателей, для чего они используют соцсети1. На этот вопрос 43% респондентов ответили, что соцсети используют их самих.

Глава Роскомнадзора Андрей Липов в ходе встречи с президентом России заявил, что Интернет стал основной средой распространения противоправной информации2. Здесь уместно вспомнить высказывание бывшего посла США в РФ Майкла Макфола, который написал в Twitter по поводу требования Роскомнадзора к Google не использовать YouTube для пропаганды незаконных массовых собраний, что русский суверенитет не распространяется на Twitter 3. Опасность подобного влияния состоит в том, что основным источником информации для современной молодежи являются именно поисковые системы4. Отметим, что Facebook не имеет на территории России официального представительства. Поэтому он ничем ни рискует и ни за что не отвечает. Единственный реальный способ воздействия на эти компании состоит в том, чтобы селективно «заглушить» их работу. Это вполне осуществимо для компьютеров, но для смартфонов такое селективное отключение невозможно5.

Наши усилия по созданию аналогичных социальных цифровых платформ пока не приводят к убедительному успеху. Так, из-за низкой популярности был закрыт проект государственного интернет-поисковика «Спутник», запущенного весной 2014 г.1 Роскомнадзор обратился к ведущим российским интернет-компаниям помочь отечественным СМИ в создании отечественных видеохо-стингов и популяризации ведения на них информационных каналов2. Отрадно отметить запуск портала Смотрим.ру, учредителем которого является ВГТРК. Указанный портал является интернет-агрегатором традиционных средств массовой информации и, возможно, в будущем станет основой для конкурентного противодействия в российском виртуальном пространстве влиянию YouTube.

Засилье интернет-гигантов достигло такого уровня, что правительства различных стран начинают ограничивать их деятельность в своем виртуальном пространстве. Так, Китай с 2003 г. запустил суверенный Интернет, получивший название «Золотой щит», запретив деятельность американских сервисов Facebook, Twitter, Instagram, Youtube и Google 3. В США тоже преследуют эти компании, но только за ограничение конкуренции4. В Великобритании создается специальное подразделение цифровых рынков ( Digital Markets Unit ), которое будет контролировать соблюдение в стране правил работы доминирующих цифровых платформ5. В сентябре 2020 г. Колумбия, Италия и Германия приняли решение ограничить влияние Google 6. В Госдуме РФ планируют ужесточить юридическую ответственность иностранных интернет-компаний за неисполнение российского законодательства7.

Таким образом, технология реализации государственных функций в виртуальном пространстве РФ практически полностью находится под контролем интернет-гигантов Facebook , YouTube , Twitter, Instagram, которые начинают играть роль самостоятельной политической силы, оказывающей влияние на социальные настроения в общественном сознании населения не только России, но и других стран. Усилия государственных и коммерческих структур по созданию аналогичных социальных цифровых платформ пока не приводят к убедительному успеху, но работа в этом направлении ведется.

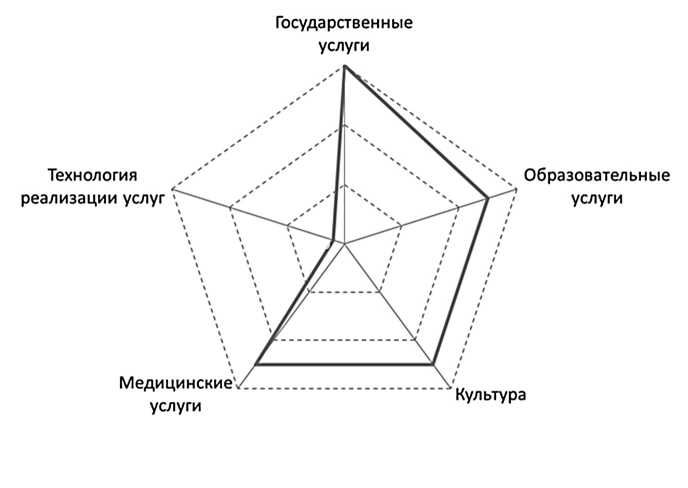

Выводы. Результаты рассмотрения вопроса о признаках освоения Россией (как государством) виртуального пространства для выполнения социальных функций представлены на рис. 1 в виде лепестковой диаграммы.

Источник: Составлено авторами.

Рисунок 1. Степень освоения Россией виртуального пространства в социальной сфере

На основании проведенного анализа социальных функций, выполняемых Российской Федерацией в виртуальном пространстве, можно сделать следующие выводы.

-

1. В значительной степени правительству России удалось создать виртуальные механизмы выполнения социальных функций.

-

2. Определенные трудности и недостатки в освоении отдельных социальных сфер виртуального пространства (образовательные и медицинские услуги) связаны с масштабом и вынужденной скоростью их реализации.

-

3. Технология реализации государственных функций в виртуальном пространстве практически полностью находится в руках интернет-гигантов, таких как Facebook , YouTube , Twitter, Instagram , которые начинают играть роль самостоятельной политической силы, оказывающей влияние на социальные настроения в общественном сознании населения различных стран.

Список литературы К вопросу о формировании социальных функций государства в виртуальном пространстве России

- Чалдаева Л.А., Килячков А.А., Якорев А. А. 2020а. К вопросу о становлении экономико-организационных функций государственного управления в виртуальном пространстве России. – Власть. Т. 28. № 2. С. 63-73.

- Чалдаева Л.А., Килячков А.А., Якорев А.А. 2020б. К вопросу о формировании государственных функций по обеспечению безопасности в виртуальном пространстве России. – Власть. Т. 28. № 3. С. 37-46.