К вопросу о гнездовом консерватизме и филопатрии воробьиных птиц

Автор: Головань Владимир Иванович

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 1030 т.23, 2014 года.

Бесплатный доступ

Второе издание. Первая публикация: Головань В.И. 1988. К вопросу о гнездовом консерватизме и филопатрии воробьиных птиц // Тез. докл. 12-й Прибалт. орнитол. конф. Вильнюс: 51-53.

Короткий адрес: https://sciup.org/140154089

IDR: 140154089

Текст краткого сообщения К вопросу о гнездовом консерватизме и филопатрии воробьиных птиц

В.И.Головань

Второе издание. Первая публикация в 1988*

Полевые работы были проведены на юге Псковской области на полевом стационаре Осыно Биологического института Ленинградского университета в 1984-1987 годах. На обособленном участке леса площадью в 1 км2 ежегодно проводились абсолютный учёт, мечение птиц на гнёздах и последующее слежение за ними.

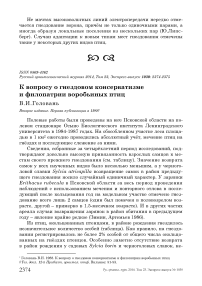

Сведения, собранные за четырёхлетний период исследований, подтверждают довольно высокую привязанность взрослых самцов к местам своего прежнего гнездования (см. таблицу). Значение возврата самок у всех изученных видов было несколько меньшим, а у черноголовой славки Sylvia atricapilla возвращение самок в район предыдущего гнездования носило случайный единичный характер. У зарянки Erithacus rubecula в Псковской области за весь период проведения наблюдений с использованием мечения и повторного отлова в последующий после кольцевания год на модельном участке отмечено гнездование всего лишь 2 самцов (один был помечен в половозрелом возрасте, другой – примерно в 1.5-месячном возрасте). И в других частях ареала случаи возвращения зарянок в район обитания в предыдущем году – явление крайне редкое (Зимин, Артемьев 1986).

Из птиц, окольцованных птенцами, в районе рождения гнездилось незначительное количество особей (таблица). Как правило, на гнездовании регистрировалось не более 2% особей от общего числа окольцованных на гнёздах птенцов. Особенно заметно отсутствие возврата в район рождения у садовых Sylvia borin и черноголовых славок, не- смотря на довольно значительное число помеченных птенцов и молодых птиц в послегнездовое время. У певчего дрозда Turdus philomelos и белобровика Turdus iliacus возврат особей, окольцованных в после-гнездовой период, несколько выше, чем у помеченных в птенцовом возрасте. Одной из причин этого может быть различие в уровнях выживаемости птиц этих возрастных групп.

Довольно высокая степень обследования местного населения (ежегодно на гнёздах отлавливалось от 80 до 94% особей) позволила установить, что у ряда видов в формировании местного населения принимают участие иммигранты не только в возрасте одного года, но и из особей более старшего возраста (белобровик, певчий дрозд и зяблик Fringilla coelebs) . Следовательно, далеко не все взрослые птицы, дожившие до очередного гнездового сезона, возвращаются в район своего прежнего обитания. Таким образом, наряду с дисперсией первогодков важную роль в перераспределении птиц по территории играет и расселение особей в более зрелом возрасте.

Результаты мечения и повторных отловов воробьиных птиц на модельной территории стационара Осыно в 1984-1987 годах

|

Вид |

Число окольцованных особей |

% повторно отловленных на следующий год |

||||||

|

♂ |

♀ |

pull |

juv |

♂ |

♀ |

pull |

juv |

|

|

Prunella modularis |

20 |

17 |

47 |

89 |

10.0 |

– |

– |

1.1 |

|

Erithacus rubecula |

62 |

47 |

87 |

481 |

1.6 |

– |

– |

0.2 |

|

Turdus pilaris |

35 |

24 |

326 |

23 |

8.6 |

4.2 |

1.8 |

– |

|

Turdus iliacus |

78 |

70 |

307 |

116 |

19.2 |

15.7 |

1.3 |

2.6 |

|

Turdus philomelos |

38 |

51 |

259 |

63 |

15.8 |

11.8 |

1.2 |

1.6 |

|

Sylvia borin |

73 |

77 |

165 |

93 |

11.6 |

5.6 |

– |

– |

|

Sylvia atricapilla |

86 |

84 |

216 |

247 |

20.4 |

1.2 |

– |

– |

|

Phylloscopus trochilus |

49 |

45 |

29 |

137 |

18.5 |

16.6 |

– |

1.5 |

|

Fringilla coelebs |

176 |

122 |

77 |

96 |

15.3 |

6.6 |

– |

2.1 |

Тем не менее, у значительной части видов воробьиных птиц, находившихся под нашим наблюдением, ведущая роль в формировании гнездового поселения принадлежала особям, ранее уже проводившими здесь гнездовой сезон. Именно они первыми появлялись весной в районе будущего поселения и, видимо, служили основой формирования гнездового населения данного участка местности.

ю ^