К вопросу о границе княжества Феодоро и владений Генуэзской республики в Юго-Западной Таврике

Автор: Неделькин Е.В.

Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask

Рубрика: История

Статья в выпуске: 5, 2013 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассмотрен один из важных аспектов средневековой истории юго-западной Таврики - проблема определения границ княжества Феодоро и консульства Чембало Генуэзской республики в данном регионе. На основе комплексного анализа археологических, эпиграфических и письменных источников автор предпринял попытку реконструкции пограничных территорий этих двух средневековых государственных образований. Полученные результаты были отображены на соответствующей карте, что дало возможность, хотя бы предположительно, отобразить границы владений Генуэзской республики и Феодоро в юго-западной Таврике.

Генуэзская республика, феодоро, граница, консульство чембало, пограничные укрепления, xv в

Короткий адрес: https://sciup.org/14118085

IDR: 14118085 | УДК: 94(477.75)

Текст научной статьи К вопросу о границе княжества Феодоро и владений Генуэзской республики в Юго-Западной Таврике

В позднем Средневековье зона влияния Восточной Римской империи в Таврике значительно уменьшилась. В 1261 г. византийский император Михаил VIII Палеолог (1259/1261—1282 гг.) заключил с Генуей договор, одним из пунктов которого была монопольная торговля генуэзцев на Черном море и право основывать фактории в византийских городах1. Это соглашение стало прологом будущего экономического господства генуэзцев на Черном море и в частности в Северном Причерноморье.

Появление первых латинских колонистов в Чембало и возникновение торговой фактории во главе с консулом относят к 40-м гг. XIV в.2 Об этом свидетельствует документ, согласно которому в 1344 г. нотариус Роландо Саличето оформлял в городе сделку для Паоло ди Подио3. Первоначально город начали обносить земляным валом с деревянным частоколом. Однако весной 1345 г. монголы сожгли незаконченные деревянные конструкции укрепления и городские кварталы, а жители города были вынуждены спасаться бегством в горы4.

И все же генуэзцам удается закрепиться в Чембало, о чем свидетельствует содержание петиции коммуны Каффы дожу Генуи Джованни ди Мурта (1344—1350 гг.). Из содержания этого документа следует, что уже в этот период Чембало имело важное торговое значение. Также в этой петиции идет речь о необходимости укрепления молодой колонии5. В 1357 г. кастеляном и консулом Чембало становится Симоне дель Орто. Из соответствующей надписи следует, что он проводил значительные работы по сооружению укреплений6.

В это же время на территории юго-западной части горной Таврики происходило формирование деспотии, получившей название в научной литературе княжество Феодоро. Самый ранний этап складывания этого феодального образования, с некоторой долей осторожности, можно отнести к началу XIV в.7 Пик могущества этого государственного образования пришелся на XV в. Во второй половине XV в. Готия, состоявшая из разделенных горами долин, была разделена на уделы («части»), которых было как минимум одиннадцать, владели же ими сыновья Алексея I (Старшего) (1411—1446) и представители рода правящей династии8. О численности населения этих уделов можно судить по сообщению председателя городского совета Рагузы венецианскому дожу Петро Мочениго, в котором кроме всего прочего говорится, что до захвата турками в 1475 г. Феодоро, его правителю было подвластно 30 тыс. домов (семейств)9. Если учесть что семья в то время состояла в среднем из 5—6 человек, то можно предположить, что население феодоритской Готии во второй половине XV в. составляло 150—180 тыс. человек10.

Здесь и возникает вопрос, который является одним из наиболее важных в истории любого государства — его границы. В данном случае вопрос о границах консульства Чембало Генуэзской республики и княжества Феодоро остается открытым, в нем еще очень много белых пятен и дискуссионных моментов. Тем более учитывая, что Чембало являлось «камнем преткновения» между владетелями Готии и Генуэзской республикой.

Появление генуэзской фактории в 40-х гг. XIV в. в Чембало можно считать исходной точкой грядущего противостояния Генуи и княжества Феодоро за территории юго-западной Таврики, и в особенности за Чембало, которое в последствии становится далеко не последней по значимости колонией республики в Северном Причерноморье. Однако на сегодняшний день нет конкретных сведений о территориальной экспансии генуэзцев и действиях феодоритов в этом регионе, кроме Чембало и Херсона, вплоть до 20-х гг. XV в. Но, вероятно, поистине масштабного характера это противостояние приобрело после заключения 28 ноября 1380 и 23 февраля 1381 гг. договоров генуэзцев с правителем Солхата, в которых кроме всего прочего говорилось о полном закреплении Чембало за генуэзцами11.

Первоначально проанализируем письменные и эпиграфические источники, в которых идет речь о границах этих двух государственных образований. Единственное письменное упоминание нескольких пограничных пунктов консульства Чембало содержится в Уставе для генуэзских владений 1449 г. В нем говорится: «пристав торговый в Чембало имеет право и должен пользоваться следующими выгодами и доходами и соблюдать ниже показанные правила. Во-первых, имеет право упомянутый пристав собирать и получать от рыбаков в Чембало [Cimbali], которые будут ловить рыбу между (Херсонесским) маяком [fanario] и Чембало, также местом, которое называется Кантон [Caiton] и до Чембало…»12. К эпиграфическим источникам, в которых косвенно идет речь о юго-западных границах владений господ Феодоро относятся две плиты, которые были найдены при различных обстоятельствах в разных местах и разное время.

Первая плита, а точнее ее фрагмент, была обнаружена в слое завала башни дворцового здания в г. Феодоро (Мангуп). Этот эпиграфический памятник был обнаружен в 1912 г. при раскопках здания Р.Х. Лепером. Исследователь полагал, что она является частью архитравной плиты, которая перекрывала входной проем в башню (донжон), также ученый предпринял попытку восстановления текста надписи13. Содержания и трактовки надписи данной плиты касались также А.Л. Бертье-Делагард14, В.В. Латышев15, Н.В. Малицкий16, А.А. Васильев17. С учетом замечаний и поправок исследователей предположительный реконструируемый текст звучит следующим образом: «Построена эта башня с дворцом в благословенной крепости, которая ныне зрится, в дни господина Алексея, владетеля города Феодоро и Поморья, в месяце октябре 6934 года».

Х.-Ф. Баер предложил свой вариант реконструкции данной надписи: «Была построена башня сия с дворцом и благословенной крепостью, которая ныне зрится, в дни господина Алексея, государя Феодоро и Поморья в месяце октябре года 6934»18.

История с происхождением второй плиты очень запутана. Впервые эта эпиграфическая находка была издана П.И. Сумароковым, который обнаружил ее в имении Саблы (с. Партизанское)19. П.И. Кеппен с долей осторожности предполагал, ссылаясь на воспоминания И.А. Стемпковского, что эта плита происходит из Каламиты (Инкермана)20. А.Л. Бертье-Делагард доказывал, что она была вмонтирована в качестве архитравной над воротами башни, которая находилась в 150 м от крепости Каламита и была разобрана около 1787 г., после чего плита попала в имение Саблы, где и была обнаружена П.И. Сумароковым21. Сторонниками гипотезы о том, что этот эпиграфический памятник из Каламиты были также И.И. Толстой и Н.П. Кондаков22, М.А. Тиханова23, В.Ф. Филиппенко24.

Однако стоит сказать, что существует гипотеза о том, что эта плита мангупского происхождения. Так А.Л. Якобсон предполагал, что упомянутый в надписи храм Свв. Константина и Елены — это Большая базилика Мангупа25. Гипотезы о мангупском происхождении этого эпиграфического памятника, с некоторой долей осторожности, придерживается и А.Г. Герцен26, первоначально считая, что она могла находиться над воротами цитадели города Феодоро27. В.П. Кирилко и В.Л. Мыц, вслед за Р.Х. Лепером28, идентифицируют храм надписи 1427 г. с октогональным храмом цитадели Мангупа29. После археологического доследования этого храма в 1997-1999 гг. сторонниками данной гипотезы стали А.Г. Герцен и В.Е. Науменко30. Данной теории придерживаются и Ю. М. Могаричев31.

В.В. Латышев дал следующий перевод надписи: «Построен храм сей с благословенною крепостью, которая ныне зрится, в дни господина Алексея, владетеля города Феодоро и Поморья и ктитора святых, славных, боговенчанных, великих царей равноапостольных Константина и Елены в месяце октябре, индикта шестого, лета 6936»32.

Как видно из вышесказанного, на обеих плитах надписи сообщают о том, что Алексей был владетелем, помимо Феодоро, Поморья, скорее всего подразумевая именно югозападную часть княжества, которая имела выход к морю и где находился стратегически важный порт Феодоро и торговый конкурент Каффы – Каламита. Также особый интерес представляет герб в виде четырехконечного удлиненного креста на овальном щите, который совпадает по форме с генуэзскими. Н.В. Малицкий сделал осторожную попытку трактовки его в сторону выражения притязаний Алексея на какие-нибудь генуэзские владения33. Лишь на уровне догадки можно предположить, что термин «Поморье» в сочетании с генуэзским гербом имел двойственный смысл, отражая не только реальные владения феодоритов в данном регионе, но и претензии и желание захватить территории, которые, по мнению Алексея были захвачены генуэзцами незаконно.

Теперь приведем немногочисленную историографию данной проблемы. Первые попытки более-менее четкого определения границ консульства Чембало были предприняты еще В.Н. Юргевичем при издании на русском языке Устава 1449 г. Однако исследователь затруднялся точно определить некоторые названные в Уставе 1449 г. пограничные объекты консульства. Так, например, селение Caiton он помещал в юго-восточной части Байдарской долины34. К такому выводу В.Н. Юргевич пришел, основываясь на данных фирмана Шагин Гирая (1191—1197 гг. х., 1777—1783 гг. н.э.)35, в котором среди прочих упоминается созвучное с Caiton селение Кайту36 Мангупского кадылыка37. Однако сомневаясь в правильности локализации этого места, высказал предположение, что «генуэзцы при определении расстояния были не очень точны, или находилась другая местность того же имени на берегу моря»38.

Следующим, кто предпринял попытку определить границы консульства Чембало, был А.Л. Бертье-Делагард. Он полагал, что западная граница консульства проходила «по естественной преграде на западе, отрогу главной гряды гор, кончающемуся мысом Сарыч и Форос». Также ученый утверждал, что консульству Чембало были подвластны селения Карань (Флотское), Камара (Оборонное), Алсу (Морозовка), Варнутка (Гончарное), Кучук-Мускомья (Резервное) и часть Байдарской долины, из которой идет наиболее удобная дорога на побережье в с. Ласпи39.

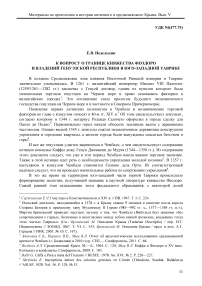

Много позже авторитетный исследователь крымского средневековья В.Л. Мыц, придерживающийся выводов В.Н. Юргевича и А.Л. Бертье-Делагарда, сделал вполне объективное заключение о том, что северной границей консульства Чембало была р. Черная. Однако, затем он, нарушая все топографические и археологические особенности данного региона говорит, что вся территория, расположенная на левом берегу р. Черной, принадлежала генуэзцам. Исходя из этого, автор добавляет к перечисленным А.Л. Бертье-Делагардом селениям еще три – Байдары (Орлиное), Биюк-Мускомья (Широкое) и Кайту (Тыловое), то есть села находившиеся в Варнутской и Байдарской долинах40 (рис. 1).

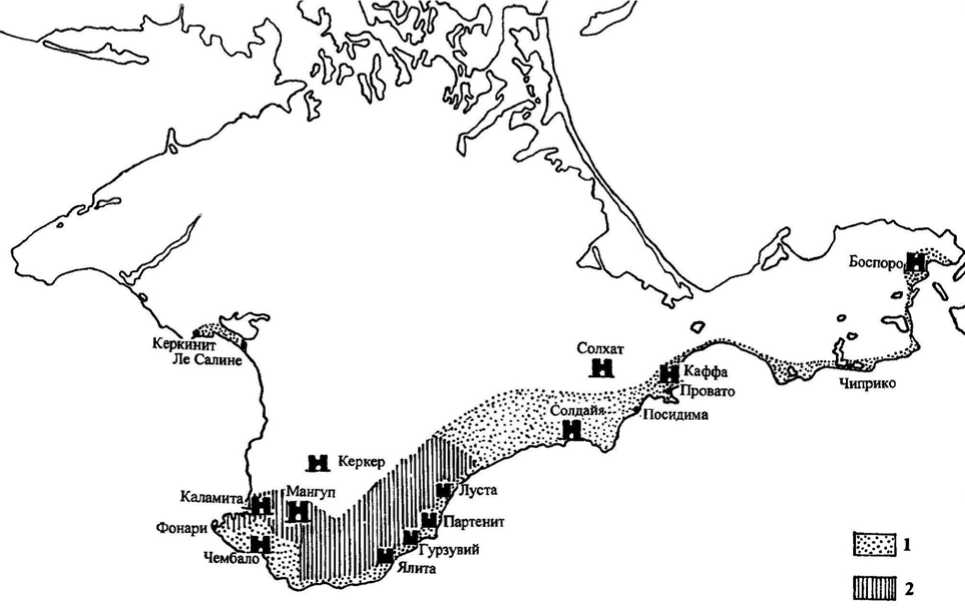

Помимо попыток локализации границ Генуэзской республики в юго-западной Таврике исследователи предпринимали и попытки определения границ княжества Феодоро в данном регионе. А.Л. Бертье-Делагард сильно расширял границы Феодоро, стремясь совместить их с территорией Готской епархии, а также говорил о том, что территория епархий «вполне отвечала административному делению страны и ее политических владык»42. Этого же мнения придерживались А.Л. Якобсон43 и О.И. Домбровский44 (рис. 2).

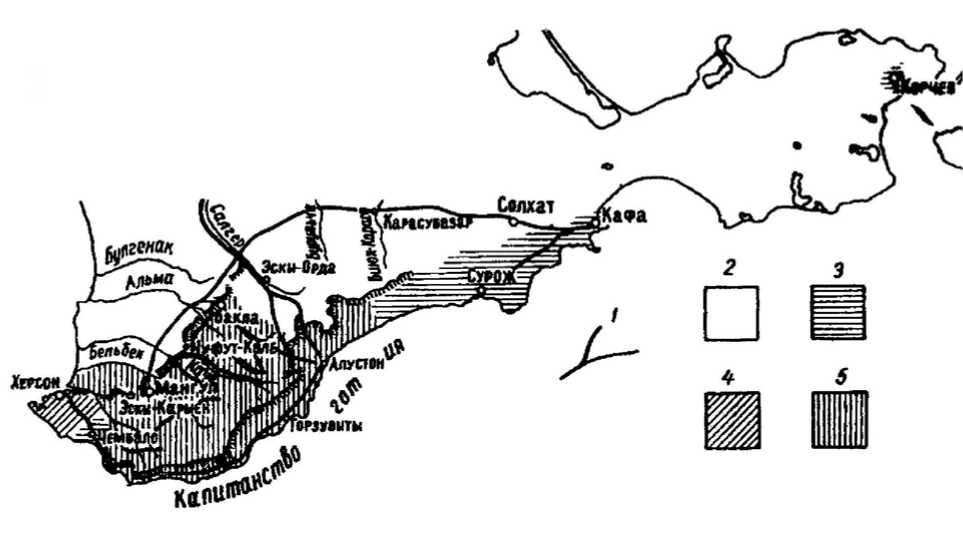

Е.В. Веймарн подверг критике гипотезу А.Л. Бертье-Делагарда, говоря о том, что он чрезмерно расширял территорию консульства Чембало. Ученый сделал осторожную попытку ограничить пределы консульства собственно окрестностями Чембало45 (рис. 3). Однако при определении границ Феодоро в других частях княжества он, как и А.Л. Бертье-Делагард, совмещал их с границами Готской епархии46.

Итак, теперь приступим к решению основной задачи данной работы. При определении границ какого-либо государственного образования следует учитывать очень важное обстоятельство, а именно динамику их изменения в зависимости от политической обстановки. Начиная с момента закрепления генуэзцев в Чембало в 40-х гг. XIV в. и вплоть до завоевания Османской империей Таврики в 1475 г. границы феодоритов и лигурийцев не были статичными, поэтому каждый раз подходить к их освещению следует с конкретноисторической точки зрения.

Также, в случае с консульством Чембало и княжеством Феодоро следует обратить внимание еще на два момента, которым ранее не уделялось достаточно внимания. Первое — это сложный рельеф юго-западной части горной Таврики. Второе — феодоритские пограничные укрепления данного региона. Комплексное изучение вышеперечисленных показателей, не применявшееся ранее другими авторами, возможно, поможет локализировать более-менее четкие границы этих двух государств средневековой Таврики.

Еще в 1991 г. В.П. Кирилко и В.Л. Мыц выдвинули тезис о том, что в 60—80-е гг. XIV в. происходило «строительство целого ряда небольших замков в горном Крыму, которые как бы оконтуривают владения господ Феодоро, помогая определить их границы»47. Воспользуемся подсказкой маститых исследователей. Тем более следует учесть, что в XV в. правителями Феодоро была создана «локальная» (центрическая) система обороны, которая предусматривала создание отдельных укреплений на пути наиболее вероятного следования противника – центров организации защиты определенного небольшого горного района48.

Первоначально выделим пограничные укрепления Феодоро в рассматриваемом регионе. Сразу следует сделать оговорку, что самая мощная крепость и единственный порт княжества — Каламита, занимавшая, вероятно, центральное место в организации защиты границ Феодоро в этом районе, отдельно рассматриваться не будет.

Загайтанское укрепление . Эта крепость находилась на западной оконечности Загайтанской скалы. Площадь укрепления 0,13 га. Ширина оборонительной стены 1,65—2 м, протяженность — 95 м. На момент исследования этой крепости В.П. Бабенчиковым, стена сохранилась на высоту 1,1 м. Сейчас на место расположения крепостных стен указывают только развалы камней. Стены были сложены из крупного бута на растворе из извести и песка. С южной стороны укрепления находилась башня, имевшая форму трапеции. Ее размеры 6,2×7,4 м, толщина стен 1,2—1,3 м. Она выступала за линию оборонительной стены на 4,9 м. Вход в крепость, находившийся в западной стене, имел ширину 3 м. Размер площадки, защищенной стеной, 95×50 м. Крепость была сооружена в XV в.49

Чоргунский (Бибиковский) исар . Замок этот находится на одноименной вершине (один из отрогов массива Чирка-Каясы), которая соединяется с соседней вершиной узкой седловиной, по которой идет средневековая дорога в замок. В некоторых местах она прекрасно сохранилась, кое-где прослеживаются остатки крипид. Также остатки дороги были выявлены на западном склоне г. Чирка-Каясы, которая соединяла с. Черноречье с крепостью50.

Впервые археологическое обследование замка было произведено С.Н. Бибиковым и А.К. Тахтаем в 1938 г.51 Он имел площадь около 0,2 га, окруженную стеной и естественными обрывами. Стена толщиной 1,8—2,2 м и сохранившаяся на высоту около 3,5 м, образует дугу протяженностью около 130 м. В средней части дуги находились ворота под защитой башни. Оборонительная стена исара сложена из необработанных камней, ровными гранями наружу, в основании более крупных. Камни положены на известковом растворе с примесью мелкого галечника. Внутри укрепления заметны остатки прямоугольных строений, сложенных из грубо обработанных камней на извести с примесью речной гальки и крупного песка, большая часть строений примыкала к внутренней стороне куртин. Найдены обломки пифосов, амфор с рифлением, поливной керамики — все это датируется XIV—XV вв. Предположительное время гибели замка 1475 год52.

Исарчик (Сарджик) . Находится в юго-восточной части каньона реки Черной, на ее левом берегу. Вероятно, он являлся центром большой феодальной вотчины, одновременно играя роль центра организации обороны этого пограничного удела.

Замок занимает вершину скального мыса, ограниченного с трех сторон обрывами. Доступ возможен лишь с запада, где площадку мыса прикрывала линия оборонительной стены протяженностью около 160 м с тремя прямоугольными башнями размером 6×4 и 6×8 м. Боевая стена сложена из необработанных камней на известковом растворе. Толщина стены до 1,5 м. Стена местами сохранилась на высоту до 2 м. Кое-где по кромке обрывов поставлены небольшие стены-парапеты, сложенные на известковом растворе, для защиты расселин и мест где можно было легко подняться на плато.

Ворота в крепость находились под защитой большой прямоугольной башни, находящейся на юго-восточном фланге обороны, ее размеры 3,5×4,25 м. Ширина ворот 2,5 м. Башни находились на расстоянии 30—60 м. Площадь замка до 1,25 га. На территории замка видны следы каменных построек, сложенных из бута на известковом растворе. На поверхности встречается значительное количество керамики XII—XV веков, в том числе, характерные для XIV—XV веков обломки поливной посуды. В замке находился небольшой храм. На его руинах большое количество обломков кровельной черепицы и туфовые блоки. Впереди замка на расстоянии 60 м находятся остатки большой постройки, на вырубках в скале53.

Первые упоминания о замке оставил П.И. Кеппен, который обследовал его и составил план. Он предположил, что укрепление носило характер наблюдательного пункта54. В.Х. Кондараки опровергал предположение П.И. Кеппена, утверждая, что укрепление служило убежищем для населения окрестных поселений, находившихся между Исарчиком и горой Асаране-Бурун. Также исследователь привел описание урочища Хараджа-пул или Кара-Джапул, в котором он отмечал множество одичавших деревьев и несколько очень старых грецких орехов, которые не встречаются в диком виде в Крыму55.

В 1935 году зачистки на Исарчике провел В.П. Бабенчиков. Поводом для этого послужило обнаружения «кладоискателями» в 1934 году круглого сооружения выложенного камнями, которое находилось в 75 м впереди от боевой стены. В результате зачистки был открыт круглый бассейн, диаметром 1,5 м и глубиной до 1 м. Его дно было утрамбовано глиной с мелким камнем. Стенки бассейна были сложены из подтесанных камней, внутри отштукатурены. Штукатурка состояла из извести с песком, толщиной около 0,05 м. восточная стена бассейна разрушена. Внутри бассейна на глубине 0,75 м были найдены фрагменты тонкостенного красноглиняного сосуда с орнаментацией, состоящей из параллельных линий56.

Камара (Замок) . Находится в 1 км к югу от с. Оборонное, на вершине скалистой возвышенности, называемой Хаос. Площадь размером 63×20 м с трех сторон (с запада, юга и востока) огорожена крепостными стенами толщиной 1,2—1,5 м, которые были сложены из слегка подтесанного местного мраморовидного известняка на известковом растворе. Стена практически везде была разобрана до основания, но кое-где сохранилась на высоту до 2,5 м. Замок имел две, квадратные в плане, башни. На юго-западном фланге обороны находится квадратная башня-донжон размером 7,5×7,5 м, на восточном – фланкирующий выступ. На территории замка видны следы построек. Около одной из башен намечается круглая горловина колодца или цистерны. Въезд в крепость, вероятно, находился в восточной стене. На самой верхней точке видны руины маленькой церкви, размером 3×6 м, стены которой сложены из бута на известковом растворе57. Существовал этот замок, судя по подъемному керамическому материалу (фрагменты черепиц и сосудов), в X—XV вв.58

Кала-Фатлар . Находится в 4 км к юго-западу от с. Резервное, у самого моря, на вершине скалы конической формы. Первым это укрепление обследовал С.Н. Бибиков в 1927

г.59 Оборонительные стены примыкали к скале, огораживая площадку размером 33×35 м. На восточном фланге обороны находилась башня, в настоящее время сильно разрушенная. Сохранилась она на высоту до 3 м. К югу от башни находился вход шириной 2,4 м. Стены сложены из крупного бута на песочно-известковом растворе. Их толщина 2,2—2,3 м. Перешеек шириной 135 м между крепостью и обрывом горного массива Кала-Фатлар был перегорожен стеной, сложенной также из бута на извести с песком. Толщина этой стены 2,22,4 м, она сохранилась на высоту 0,8—1 м. В стене крепости имелся проход, возле которого находятся руины двухкамерной постройки размером 9,1×3,5 м. На территории укрепления встречается поливная керамика XIII—XIV60.

Замок Карань . Руины этой крепости находятся примерно в одном километре к юго-западу от селения Флотское.

Первый, кто упоминал об этом укреплении, был П.С. Паллас, который с марта по 18 июня 1784 г. путешествовал по Крымскому полуострову61. Он писал: «… угол берега с отвесными со стороны моря скалами, выделенный двумя глубокими короткими оврагами; один из них, особенно страшный, отделяет этот угол от мыса Айя-Бурун; плоская вершина этого берегового выступа, не более 11 саженей ширины и 15 длины, окружена толстой саженной стеной, идущей прямой линией сначала на SSO, по длине 7 саженей, затем к SO, под тупым углом, кончаясь в 4 саженях на краю большого оврага, где, по-видимому, существовала четырехугольная, в четыре аршина в квадрате, башня. С западной стороны видны только основания стены в 5 саженей, шедшей под прямым углом к большой стене по краю малого оврага; что касается других стен, то от них теперь ничего не видно, кроме нескольких тесаных камней, поставленных стоймя; угол, образуемый стенами от севера и запада, заключает постройку в 13 аршин квадратно, в которой по направлению двух стен еще видны тесаные камни, а от других двух остались только основания. Внутри ограды, вдоль северной стены, видны только широкие камни, уложенные в виде ступени, и ничего более». Исследователь предполагал, что это не могут быть остатки крепости из-за отсутствия воды62. Однако П.И. Кеппен утверждал, что это была именно крепость63.

Весьма своеобразную трактовку данного укрепления предлагал Ф.К. Брун. Исследователь полагал, что это не что иное, как остатки Древнего Херсонеса64, о котором упоминает еще Страбон65.

В 1936 году В.П. Бабенчиков провел археологические разведки на этой высоте, которые дали следующую информацию. Крепостные стены ограждали участок размером 93×23 м. Стена, разрушенная до основания, но остатки ее все же прослеживаются. Стена, шириной 1,2 м, идет от западного края обрыва перпендикулярно к нему, на расстоянии 23 м, и примыкает к четырехугольной башни, размерами 5×4,47 м, толщина стен башни 1,45 м. Кладка стен состоит из кусков нетесаного мраморовидного известняка, сложенных на извести. С восточной и южной сторон башня была обнесена стеной. Участок занятый остатками построек был около 44 м2. От восточной стороны участка идет южная стена укрепления на протяжении 74,1 м, где с внутренней стороны прослеживаются остатки еще одной башни. Параллельно южной стене, на расстоянии 7,5 м, тянется россыпь камня, в виде невысокого вала. В.П. Бабенчиков предполагал, что это остатки второй стены. В восточной части этой россыпи, где она становится шире, встречается значительное количество фрагментов византийской керамики. Исследователь отмечал, что кладка стен напоминает кладку генуэзских построек66.

Интересен тот факт, что В.Л. Мыц в своей монографии посвященной укреплениям Таврики X—XV вв. ни разу не упоминает об этом фортификационном сооружении67.

Отдельное внимание следует уделить замку Кокия-Исар , который располагается на вершине мыса Ай-Бурун. Хотя эта крепость и не находилась непосредственно на границе Феодоро и консульства Чембало, все же она выполняла определенную роль в системе укреплений юго-западных границ этого государства. С него могло вестись наблюдение за передвижением генуэзских кораблей между Чембало и другими колониями, и в случае чего предупредить о приближающейся опасности.

Первым это укрепление исследовал П.И. Кеппен в 30-х г. XIX в. Ученый писал: «расположенная тут, в длину на 93 шага, оборонительная линия была протянута от NNW к SSO, в виде простой стены, кладеной на известке в 5 четвертей толщины, а наружу выдавалась четвероугольная башня, длиною в 9, а шириною в 6 шагов, служившая для прикрытия 4-аршинного входа, который находился между этою башнею и обрывистым краем горы. Пространство за стеной было не мало, потому что от одного края стены до другого, обходя мыс, не менее 470 шагов. Стена местами уцелела вышиною снаружи на два, а с внутренней стороны аршина на 4 или 5»68.

Интересные сведения о Кокия-Исаре оставил Ф. Дюбуа де Монпере, побывавший здесь в 1834 г. «Взобравшись на вершину, я подошел к крепости, огражденной стеной мраморовидного известняка и песчаника, связанных известью, высотой около двух туазов. В поисках входа я обошел ее вокруг, в восточном направлении, где нашел вход в 8 футов шириной, расположенный между краем отвесной скалы и прямоугольной башней длинной 9 шагов, шириной 6. Стены в ее средней части подпирало извне полукруглое сооружение. Длина всей стены от одного обрыва до другого составляла около 470 шагов. Я нашел в этой стене еще сохранившиеся остатки балок, а это доказывает, что крепость, называемая татарами Кокия-Исар, заброшена не слишком давно. Внутри крепость образует неправильный треугольник, основанием которого служит стена; в самом дальнем конце я посетил церковь, сложенную на извести, и около нее – квадратное отверстие, высеченное в скале, которое должно было вести к морю. Оно загромождено камнями, и его нынешняя глубина составляет, пожалуй, 12—15 футов. В остальном внутри крепостной ограды мало следов жилья»69.

Размер территории защищенной крепостными стенами 110×70 м, площадь укрепления 0,58 га. С восточной стороны крепостную площадку отгораживает оборонительная стена длиной около 52 м. Сложена стена из местного слегка притесанного бута на известково- песочном растворе. При обследовании крепости В.П. Бабенчиковым в 1927 г. стены сохранялись на высоту 4 м. Толщина стен у основания 1,4—1,6 м, к верху стена сужается до 1,1—1,2 м. Северный и южный фланги замыкали прямоугольные башни. Расстояние между ними 30 м. Южная башня могла играть роль донжона (6,5×8 м). Кое-где по кромке южного обрыва сохранились стены-парапеты, общей протяженностью около 35 м. С внутренней стороны к крепостной стене примыкали различные постройки. На западной оконечности мыса находятся остатки небольшого одноапсидного храма, сложенного из бута на известковом растворе. Время существования этого замка XIII—XV вв.70

Помимо того, что этот замок являлся резиденцией феодала и наблюдательным пунктом, он выполнял и охранную функцию. Он господствовал над двумя группами мелких земледельческих усадеб, разбросанных по тесной долине без видимого порядка71. А.В. Иванов, опираясь на сведения К.Э. Келлера и П.И. Кеппена и картографический материал архива Национального заповедника Херсонес Таврический полагал, что в этой крепости мог находиться маяк, который входил в цепь навигационных объектов юго-западной Таврики72.

Особый интерес представляет так называемая Чоргунская башня , находящаяся на территории с. Черноречья, о которой следует сказать подробнее. Этот памятник исследован очень слабо, археологические раскопки почти не проводились ни в самой башне, ни по соседству. Только в 1889 г. Ф.Ф. Лашков частично зачистил линию керамического трубопровода, который питал водой с ближайшей к северу возвышенности, цистерну в башне73. В связи с этим, гипотезы о времени сооружения башни основываются на результатах визуального осмотра и обмеров архитектурных деталей.

Первой следует рассмотреть гипотезу, которая своими корнями восходит к местной легенде, повествующая о том, что башня была сооружена турецким феодалом. Еще в 1855 г. британский военный художник и корреспондент У. Симпсон, побывавший в Чоргуне и опираясь, по всей видимости, на эту легенду, заключил — Чоргунская башня была построена как убежище для жителей этого села в те времена, когда Черное море «кишело корсарами», которые вторгались с побережья и грабили «мирные долины Крыма»74. Однако, тем самым повторив вывод, сделанный английским путешественником Э.Д. Кларком, который посетил Чоргунь в 1800 г.75

Турецкой башню считал К.Э. Келлер76, на ряду с этим приводя «оригинальную» гипотезу Н.Н. Мурзакевича о том, что эта «постройка чисто новогреческая, сооруженная архипелажскими выходцами (Албанское войско — Е . Н .) для отражения татарских набегов»77. Позднее Н.В. Рухлов также высказал довольно своеобразную гипотезу о том, что, возможно, Чоргунская башня «служила в свое время водопроводным сооружением»78.

Точки зрения о турецком происхождении башни придерживался и В.Х. Кондараки79. Исследователь предполагал, что она «служила прикрытием для турецкого гарнизона, имеющего надзор за Инкерманом и Севастопольскою бухтою». Также В.Х. Кондараки привел легенду, услышанную от местного населения о том, что башня была сооружена турецким пашой «чтобы предоставить возможность жителям укрываться в ней от Черкезского племени Чавка, делающего набеги со стороны южного берега»80. Возможно, одну из интерпретаций этого предания приводит и побывавший в Черноречье в 1833 г. Ш. Монтандон, которое гласит, что башня «была воздвигнута по приказу турецкого паши, который неподалеку устраивал свою резиденцию»81.

Следующим, кто был сторонником данной гипотезы и развил ее на научном уровне, был А.Л. Бертье-Делагард. Он предполагал, что башня была частью жилья турецкого или татарского вельможи, служившей укрытием для обитателей дома, частью которого она являлась и «никакого боевого значения не имела». Время строительства башни ученый относил к XVI—XVII вв.82 Также перу исследователя принадлежит первое подробное описание этого архитектурного памятника, на основании которого, и более поздних обследований, представляется возможным дать довольно подробное ее описание. Башня сохранилась на высоту 22 м. Снаружи она двенадцатигранная (ширина каждой грани ок. 3,7 м), а внутри круглая. Внешний диаметр 12,50—14,0 м. Толщина стен 2,85—3,65 м. Башня трехэтажная с открытой боевой площадкой наверху. В ее основании (на уровне цоколя) находится цистерна для воды, выложенная из песчаника и оштукатуренная цемянковым раствором. В восточной и северной гранях нижнего этажа находятся две амбразуры подножного боя. Во втором этаже также помещались 2 бойницы, а на третьем – уже 6 окон-бойниц. Здесь же устроены ниши для шкафчиков, камин и каменная лестница, которая вела на верхнюю площадку башни. Стены сооружены из бута на известковом растворе в ленточной технике, а углы, откосы, окна, камин, ниши, амбразуры, ступени отделаны тесаным камнем. Этажи разделялись перекрытиями в виде деревянных балок с настилом поверх них. Сообщение между первым и вторым этажами осуществлялось по деревянным лестницам. Третий этаж был перекрыт стрельчатым куполом, выложенным из плинфы.

Верхняя площадка башни ограждалась парапетом с мерлонами83, стоящим на каменных навесных кронштейнах84.

Мнение А.Л. Бертье-Делагарда, который являлся специалистом в области фортификации, вошло в отечественную научную и научно-популярную литературу. Этой же гипотезы придерживался и Н.И. Репников85 и Д.Л. Талис86. Однако, «турецкая» гипотеза имеет ряд уязвимых мест. Во-первых, наличие машикулей на навесных кронштейнах указывает на время, когда штурмовая артиллерия еще не получила широкого распространения, так как машикули такой конструкции легко разрушались орудийными выстрелами. Во-вторых, толщина стен башни составляет от 2,8 до 3,6 м, что не характерно для сооружения, не имевшего боевого значения87. В-третьих, следует заметить то, что вход в башню находился на уровне второго этажа. Еще в начале XX в. А.И. Маркевич отмечал частичное разрушение арки входной двери и обвал в этом месте кладки88. Вполне вероятно, что на этом месте когда-то могла находиться архитравная плита со строительной надписью, которая не сохранилась. В-четвертых, турецкий путешественник Эвлия Челеби ибн Мехмед Зилли Дервиш, побывавший в этом селении в 1666 г., в своих подорожных записках отмечал, что: «перед домами … Мустафы-аги и также Ахмеда-аги, у которых мы гостили, есть большая башня с железными воротами и подъемным мостом»89.

Из данного сообщения следует, что путешественник уже в это время не видел строительной надписи и не получал от местных жителей никакой информации о времени сооружения башни. В данном случае следует обратиться к более ранним данным османских дефтеров, в которых значится, что в 1520 г. в Чиргоне проживало 25 православных греческих семей (153 чел.) и 6 семей мусульман (30 чел.), в 1542 г. соответственно жило 25 семей православных и 6 холостяков (145 чел.), а также 8 мусульманских семей и 4 холостяка (40 чел.). По переписи 1634 г. оставалось 10 домов, принадлежащих грекам, а остальные жители исповедовали ислам90. Вполне вероятно, греки — являясь носителями памяти об истории этого селения еще с дотурецких времен, могли что-либо знать об этом сооружении, даже если информация была в виде преданий, но уже в 1652 г. православного населения среди жителей села не фиксируется91. Вероятнее всего, если бы башня была построена турками, Эвлия Челеби упомянул бы это, как он говорит о сооружении четырехпролетного моста через р. Казыклы-озен (р. Черная), на котором сохранилась строительная надпись, гласящая о том, что он построен в 1657/58 г. Сефиром Гази-агой — визирем Мухаммеда IV Гирая

(1051—1054, 1064—1076 гг. х., 1641—1644, 1654—1666 гг. н.э.) и Ислама III Гирая92 (1054— 1064 гг. х., 1644—1654 гг. н.э.).

О.Я. Савеля, опираясь на вышеупомянутое сообщение Э. Челеби, полагал, что Чоргунская башня входила в единый архитектурный комплекс вместе с дворцом, который был разобран в конце XIX в. По мнению автора, башня, носившая дворцовый характер, была возведена в 20-е гг. XVII в. в качестве убежища от нападения казаков. Также исследователь говорил о существовании еще одной синхронной башни, которая не сохранилась до 93;94 настоящего времени ; .

Следующая, рассматриваемая гипотеза возникновения башни – генуэзская. П.С. Паллас сомневался в правдоподобности легенды о том, что башню построил турецкий паша, говоря «что это — скорее работа корсунских греков или генуэзцев». Он относил время постройки башни к XIV-XV векам95. Этой же точки зрения придерживался и Л.А. Маджиоротти96. В поддержку этой гипотезы выступает тот факт, что верхняя площадка башни ограждалась парапетом с мерлонами, стоящим на каменных навесных кронштейнах, что вполне определенно говорит о существовании машикулей97. В свою очередь, машикули на навесных кронштейнах сооружались в Крыму только западноевропейскими фортификаторами98.

При рассмотрении данной гипотезы определенный интерес представляет вопрос о водоснабжении Чоргунской башни, ранее не заслуживший должного внимания исследователей. Ведь сооружение специального резервуара для хранения стратегического запаса воды и системы водоснабжения для ее бесперебойной поставки в крепость, и в частности в донжон, играло важную роль в обороноспособности крепости. Повсеместно в Таврике такую систему применяли и генуэзцы.

В основании Чоргунской башни находится цистерна для воды, выложенная из песчаника и отштукатуренная цемянковым раствором, которая занимает весь ее цоколь99.

Водой цистерну питал керамический трубопровод с ближайшей к северу возвышенности100. Аналогичная система хранения стратегического запаса воды устраивалась во всех донжонах крепостей лигурийцев в Таврике, как небольших (например, донжон феодального замка частной лигурийской сеньории Тасили, принадлежавший роду Гваско101), так и мощных крепостей (донжон консульского замка102 и верхней цитадели города Чембало103). Система водоснабжения Чоргунской башни вообще аналогична системе снабжения Чембало, где родник снабжавший крепость находился в верховьях балки Кефало-Вриси, значительно выше уровня крепости, что обеспечивало высокое давление воды в трубе104.

Отдельно следует сказать и о системе отопления Чоргунской башни. Для обогрева этого фортификационного сооружения в холодное время года использовали камины, которые располагались на втором и третьем этаже105. Камины представляют собой простейшие печи с открытой топкой в виде ниши и прямым дымоходом (без оборотов), их теплоотдача была очень низкой (10—20%)106. Такое устройство отопительной системы было очень характерно для западноевропейских донжонов107. Подобные системы обогрева сохранились в Таврике только на лигурийских памятниках108. В частности, такими каминами были оборудованы донжон верхней цитадели Чембало109, Чобан-Куле (Тасили)110, донжон консульского замка в Солдайе111.

Эту гипотезу развивает в своих трудах и В.Л. Мыц, предполагая, что более вероятным временем сооружения башни является хронологический промежуток 1434—1441 гг., когда генуэзцы владели Каламитой, а причиной строительства было желание обезопасить свои владения от дальнейших нападений правителей Феодоро112. Но сам автор указывает, что «генуэзская» трактовка имеет ряд уязвимых мест.

Также против «генуэзской» трактовки выступает то обстоятельство, что при строительстве башни использовалась мера длины, соответствующая венецианскому браччо113. Необычен и тот факт, что башня находится в пойме реки, которая окружена горами, более удобными в стратегическом плане для сооружения укрепления. Лигурийцам, у которых образ восприятия ландшафта и пространственно-визуальный образ окружающего мира родного города сформировал особый строительный менталитет, которому было присуще ощущение «господства» и «высоты», не характерен для расположения данного сооружения114.

Следует также упомянуть, что после окончания войны между Каффой и Феодоро и подписания мира в конце ноября 1441 гг. Каламита и все захваченные генуэзцами земли были возвращены Алексею I115. Да и сама башня находилась на феодоритском берегу р. Черной.

Третья основная гипотеза появления башни — феодоритская. Еще в 1837 г. П.И. Кеппен предположил, что Чоргунская башня является составной частью цепи укреплений для защиты дорог на Яйлу и Южный берег Крыма. Однако он говорил, что неизвестно кто и когда ее построил116. А.Я. Фабр также не решился определить, кто построил башню, но утверждал, что она была сооружена для защиты дороги на Южный берег Крыма117. Е.Л. Марков предполагал, что Чоргунская башня являлась составной частью системы замков и крепостей, построенных для защиты северных границ Готии118.

Вполне вероятно, что это укрепление было возведено Алексеем I, который стремился укрепить границы в условиях сложной военно-политической обстановки 30—40-х гг. XV в. Тем более что здесь проходила самая короткая и удобная дорога от столицы Феодоро к морю (отсюда до Феодоро 12 км, а до Чембало — 8 км). Возможно, в этом Алексею I могли оказать помощь его союзники – венецианцы. На активизацию отношений Феодоро и Республики Св. Марка в 30-х гг. XV в., косвенно может указывать решение венецианского сената от 1 июня 1432 г. о маршруте движения и дате отправки галей линии Романии: они должны 25 июня выйти из Венеции, для того чтобы воспользовавшись хорошей погодой, достичь Таны и

«выяснить, что собирается предпринять господин Алексей, господин Готии, в пользу нашего государства»119.

Также в пользу феодоритской гипотезы свидетельствует то обстоятельство, что типологически Чоргунской башни близка «венецианская башня» в Солониках120, и сложность крепостной структуры и подчеркнутая парадность архитектуры этого массивного сооружения, которые были присущи замкам княжества Феодоро121.

В данном случае стоит вернуться к тезису, выдвинутому В.Л. Мыцом122, а в последствии поддержанному В.П. Кирилко123 и С.Г. Бочаровым124 о существовании в оборонительном зодчестве Таврики XIV—XV вв. двух школ — провинциальновизантийской и северо-итальянской. Одна из основных особенностей этих строительных школ – различные подходы к решению объемно-планировочных структур укреплений. Для провинциально-византийской школы характерно максимальное использование особенностей горного рельефа местности. Укрепления располагались на вершинах скал, либо горных мысов, с двух или трех сторон доступ на эти возвышенности преграждали труднопреодолимые склоны, а незначительное доступное пространство преграждали крепостной стеной с одной или несколькими башнями. Большая часть территории оставалась неукрепленной, иногда вдоль обрывов строили парапет125. Эти особенности приемов строительства характерны для всех вышеупомянутых фортификационных объектов княжества Феодоро в юго-западной Таврике.

Для северо-итальянской школы характерно приморское расположение укреплений. Причем предпочтение отдавалось слабым, с точки зрения естественных оборонительных возможностей, объектам (мысам, приморским возвышенностям). Сооружались сильные законченные замки, в которых весь периметр был защищен стенами, архитектурные формы имели более стройные пропорции, использовались машикули и аркатурные пояса126.

В архитектуре же Чоргунской башни прослеживается наличие набора характерных признаков обеих строительных школ и их симбиоз, что сформировало особую архитектонику этого фортификационного сооружения. На наш взгляд, наличие именно венецианских особенностей в архитектуре башни о которых говорилось выше, а также общая политическая ситуация в данный период, позволяет предположить, что данный фортификационный объект был сооружен феодоритами совместно с венецианскими мастерами.

Подводя итог вышеизложенного, следует сказать, что окончательный ответ на поставленный вопрос могут дать только археологические исследования башни и соседнего с ней пространства. В этом смысле как нельзя лучше подходит вывод, сделанный А.Л. Бертье-Делагардом при подведении итогов исследований истории средневековой Таврики: «Понадобится не мало исследований по совершенно частным и мелочным вопросам; еще более окажется необходимым проверить уже решенное, причем не мало высказанного, как простая догадка, но от частого повторения кажущегося истиною, будет отвергнуто; едвали многое уцелеет из положений, ныне признаваемых несомненными, но загромождающих лишь путь дальнейшему исследованию»127. Тогда возможно это «таинственное»128 сооружение начнет открывать свои секреты.

Однако не меньший интерес представляет феодоритское укрепление в Херсоне . Вообще постановке вопроса о существовании замка правителей Готии на территории «умирающего» в XV в. Херсона послужила находка плиты с частично сохранившейся греческой надписью « Ballovmenon to; kavstron ti~" Cersoniva" » и тремя монограммами. Эта плита была обнаружена при разборе в конце XVIII в. угловой башни средневековой цитадели города («башни Зенона»), вместе со строительной надписью императора Зенона 488 г. Впервые об этой надписи сообщает П.С. Паллас говоря, что «нашел только прекрасную надпись на белом мраморе у моего друга Габлица, сохранившего ее». Исследователь считал что, «она относится к исправлениям, сделанным в крепости в царствование императора Зенона и была, по-видимому, вделана в одну из башен»129.

Позднее об этом эпиграфическом памятнике говорит В.В. Латышев, предполагая, что это лишь часть надписи, которая располагалась на нескольких плитах130. Н.В. Малицкий полагал, что эта надпись как-то связана с общей политической деятельностью Алексея и его попытками утвердиться на крымском «поморье»131. Этой точки зрения придерживался и А.А. Васильев132. А.Л. Якобсон сделал осторожную попытку прочтения на крайней левой монограмме имени «ICAAK»133.

Свою трактовку содержаний монограмм предложил В.А. Сидоренко. Он считал, что здесь «находятся изображения трех деспотов: Исаака (мангупского князя, правившего с 1470 по 1475 гг., брата Алексея), Менгли Гирея (сына Хаджи Гирея и его приемника с 1476 по 1515 гг.) и некого Михаила Дуки, представителя знатного византийского рода, надо полагать, владетеля данной крепости в период с 1470 по 1475 гг.»134. Большинство положений данной гипотезы подвергли критике В.П. Кирилко135 и В.Л. Мыц. Последний высказал предположение, что центральная монограмма содержит имя «Мануил», а крайняя правая — имя «Макарий», однако говоря, что эта гипотеза нуждается в дальнейшей проверке и подтверждении сведениями других источников136.

А.Ю. Виноградов датировал текст вышеупомянутой плиты периодом с 1446 по 1459 гг. и считал, что помимо имени «Исаак» (левая монограмма) на ней было помещено имя «Мануил» (правая монограмма) и несохранившееся христианское имя феодоритского господаря Олобо137. М.М. Чореф предложил следующую схему прочтения аббревиатур монограмм: левая — «Исаак», правая — «Мехлиседек» и центральная — «Мина»138.

Еще одним важным эпиграфическим памятником, остававшимся долгое время вне поля зрения исследователей, является строительная надпись феодоритского князя Исаака 1462 или 1472 г. Плита с этой надписью была обнаружена в ходе археологических раскопок К.К. Косцюшко-Валюжиничем оборонительных сооружений цитадели Херсонеса в 1899 г.139 Однако надпись на плите осталась без чтения. Опубликовавший надпись А.Ю. Виноградов, дал следующий перевод: «Обновлена от оснований богохранимая крепость (?) и другие укрепления (?) Херсонии (?) … вместе c прочими (?), во дни (?) Исаака, властителя города Феодоро и поморья, 11 марта, в … индикт, в 6[970] (или: 6[980]) году…»140.

С середины XV в. жизнь в некогда величественном Херсоне постепенно замирает. В документе, датированном 1381 г. город, который уже принадлежал генуэзцам, назван крепостью141. Устав 1449 г. еще фиксирует в городе должность консула, который должен уплатить попечительскому комитету 4 сомна за вступления в должность142. Это сумма меньше чем взнос консула Каффы только наполовину, что обусловлено было, вероятно, меньшими возможностями получения доходов от должности, но в то же время показывает, что они достаточно велики143.

Генуэзские документы начала 70-х гг. XV в., посвященные разрешению проблемы необходимости разрушения стен покинутых жителями городов для недопущения захвата их турками, уже характеризуют Херсон как необитаемое место. Так в документе от 21 января 1471 г., который являлся ответом Протекторов и Совета Банка Св. Георгия (Сан-Джорджо) официалам Каффы, говорится: «Мы рассмотрели вопрос, о котором вы нам писали по поводу того, чтобы лучше разрушить [стены] Воспоро, чем Ихерезонде (Iherezonde). В настоящее время относительно этого дела, кажется, ничего другого не следует сказать кроме того, что мы предоставляем решение его на ваше усмотрение, указывая, однако, что при таких разрушениях вам не следует нести никаких расходов, кроме разве что малых»144. Еще в одном документе, который датирован 16 июня 1472 г. и является инструкцией Протекторов направленной в Каффу с будущим консулом Антониотто ди Кабелла, сказано: «Многие напоминают о том, что было бы полезно разрушить башни и стены одного необитаемого места, называемого Ихерезонда (Iherezonda), другие же настаивали разрушить место, которое называется Воспоро (lо Vosporo), и [сделать] это в тех целях, чтобы турки не заняли какого-либо из этих мест. Поэтому желаем, дабы Вы совместно со своими советниками и другими лицами, умудренными в этих делах, указанные вопросы глубоко обсудили и по ним вынесли бы решение, которое Вашей Мудрости покажется наиболее полезным»145.

Вполне вероятно, новая крепость могла находиться в портовом районе Херсона, на что, косвенно, указывает расположение вышеупомянутых плит, где правителям Феодоро вряд ли потребовались значительные работы для ремонта башен и стен цитадели в третей четверти XV в. Археологические раскопки, проводившиеся здесь И.А. Антоновой, выявили на участке главной улицы в верхнем слое стены небольшой прямоугольной постройки (3×3,5 м). Исследовательница датировала постройку по находкам поливной керамики XIV в146. Эта постройка была поставлена на мощном слое строительного мусора и камня от разрушения более ранних строений и перекрывала водосточный канал, проложенный поверх этого слоя. Этот дом стоял посредине бывшей главной улицы (via practoria), это в свою очередь указывает на то, что старая планировка цитадели в это время уже не существовала. И.А. Антонова полагала, что территория цитадели после катастрофического разрушения домов в XIII в., использовалась в качестве кладбища, рядом с которым, позднее, размещались единичные постройки147. Однако дальнейшие исследования подтвердили тот факт, что в XIII в. жизнь на территории цитадели не остановилась, она не превратилась лишь в кладбище с церковью («базилика Леонтия—Лаврентия»)148.

Определенный интерес представляет то обстоятельство, что, возможно, солдаты феодоритского гарнизона, дислоцировавшегося на территории цитадели Херсона в качестве источника воды использовали старый, но действующий водопровод. Так в результате археологических исследований К.К. Косцюшко-Валюженича в конце XX в. были обнаружены две линии гончарных водопроводов, которые были проложены от Главных

(Западных) городских ворот, через перебол, до башни XVI, где через стену под калиткой они шли на территорию цитадели149.

В пользу того, что одна из линий этого водопровода еще могла действовать во второй половине XV в. свидетельствует тот факт, что побывавший на территории Херсона в 1578/79 г. М. Броневский сообщал, что «у самых стен города видны водопроводы, которые, за четыре мили посредством подземных труб, высеченных из камня, проводили воду в город; в них и теперь еще есть вода очень чистая»150. Также о надежности херсонских систем водоснабжения свидетельствует то обстоятельство, что в результате разведок 20-х г. XX в. было выявлено ряд действующих водопроводных магистралей151. В общем, в ходе исследований выявлено пять нитей водопроводов, которые доставляли воду в город из мощных источников, которые находились в верховьях балок Сарандинаки, Бермана, Хомутовой и Юхариной152. И все же следует сказать, что данная гипотеза нуждается в дальнейшей разработке и обосновании.

Эта крепость, в первую очередь, выполняла функцию защиты Севастопольской бухты153 от блокирования ее генуэзцами, так как в ее верховьях (у устья р. Черной) находился главный торговый порт Феодоро — Каламита. Также в Карантинной бухте могли останавливаться торговые и военные суда феодоритов и их союзников. Владельцем этого замка в 1455—1464 гг. предположительно являлся Исаак, ставший затем (в 1464/65 гг.) правителем Феодоро154.

Несколько слов стоит сказать о нескольких некоторых пунктах, находящихся неподалеку от Чембало, в рассматриваемый период. В начальный период владения генуэзцами Чембало, когда они укрепляли молодую колонию, в их владении, либо в определенной зависимости от их администрации, вероятно, была лишь ближайшая округа Чембало. Одним из таких подчиненных населенных пунктов было поселение, которое находилось на территории современной окраины Балаклавы, в недавнем прошлом предместья, — Кады, Кады-Коя, Кадыковки155. До турецкого завоевания Таврики в 1475 г. оно называлось Нехора/Нихора (возможно, от искаженного греч. Neva Cwvra — Новое село).

История этих мест восходит еще к античной эпохе. В середине II в. по Р.Х. (между 147 и 161 гг.) здесь появляются войска Римской империи. Их лагерь располагался в пределах холма (в 1,5 км от Балаклавской бухты), окаймленного с запада ручьем Кади-Су, с востока речкой Хун. Дислоцировавшийся здесь гарнизон из нескольких сот человек состоял из солдат I Италийского и XI Клавдиева легионов, а также кавалеристов I алы Атекторигианы. Помимо казарм и прочих построек, на территории лагеря располагался храм в антах, посвященный Юпитеру Долихену. В это время удобная и хорошо защищенная Балаклавская бухта использовалась для стоянки римских военных кораблей. Время прекращения функционирования данного опорного пункта Римской империи в юго-западной Таврике относят к середине 30-х гг. III в. по Р.Х.156.

О времени появления Нехоры нет точных данных, однако в XIII-XV вв. это было греческое христианское селение, что подтверждается наличием христианского некрополя и материалами из синхронных слоев поселения157. Керамический комплекс средневековой Нехоры представлен, в основном, поливными тарелками, мисками, чашами, кувшинами и куманами (афтобами), которые датируются серединой XIV — началом XV вв.158 В поселении существовала православная церковь, память о приходе которой сохранялась до начала XIX в. Это послужило поводом для передачи под церковь служащим Греческого батальона здания мечети, ранее перестроенной из православного греческого храма159.

Возможно, косвенно об этом селении речь идет в Уставе 1449 г. Так в пункте об обязанностях консула говорится, что тот «несмел и не думал покупать или брать у жителей Чембало и селений хлеба, вина или дров иначе как по рыночной и справедливой цене…»160. Вероятно, одним из этих селений была и Нехора. Также в пункте о размерах налогов с торговли вином говорится, что они взымаются со всех продаж вина «в Чембало и пределах Чембальского места [loco Cimbali]»161. Здесь говорится не только о самом городе, но и о территории, находившейся в подчинении генуэзской администрации, на которой, вероятнее всего, и находилось это поселение. Это может служить подтверждением того обстоятельства, что одним из основных занятий жителей средневековой Нехоры было виноделие162.

Однако территория консульства Чембало не ограничивалась ближайшей округой города и селением Нехора. В его состав в XV в. входила довольно обширная Балаклавская долина. В связи с этим возникает сложный вопрос о политическом статусе еще двух селений, находившихся в окрестностях Чембало, которые сохранились до наших дней – Камара (Оборонное) и Карань (Флотское).

О времени появления Камары, как и Нехоры, нет точных данных. Однако определенный интерес представляет эпитафия с надгробного памятника обнаруженного М.И. Скубетовым в 1915 г. недалеко от церкви Св. Троицы в с. Лаки (бывш. Горянка)163. В.В. Латышев дал такой перевод сохранившейся части надписи: «Упокоился раб Божий Солтык… священник… Камарец в месяце сентябре 15-го (дня), лета 6870, индикта 15-го». Исследователь полагал, что слово Kamareu" является прилагательным от существительного Kamavra и представляет собой сведение о происхождении данного лица, связывая это название именно с селением Камара164. Если данное предположение верно, то этот эпиграфический памятник свидетельствует о существовании данного села уже в 1362 г. В XVI в. этот населенный пункт фигурирует в османских налоговых документах как Камра165, что вполне вероятно, является искаженной формой греческого названия Kamavra 166. Поскольку вплоть до XX в. подавляющую часть населения составляли греки, то сохранилась и первоначальная греческая форма названия. Вероятнее всего, этот населенный пункт подчинялся феодалу, резиденцией которого являлся замок на г. Хаос, у подножья которой и находится Камара, и вряд ли зависел от консула Чембало167.

Еще более сложным является вопрос о политическом статусе греческого селения Карань в XV в., которое расположено в трех километрах западнее Балаклавы в небольшой изолированной долине168. Возможно, его господином был феодал, владевший замком Карань, а возможен и вариант кондоминантного владения селом местного феодала, который являлся вассалом господ Готии, и генуэзской администрацией Чембало. Имеющиеся на данный момент источники не позволяют дать определенный ответ.

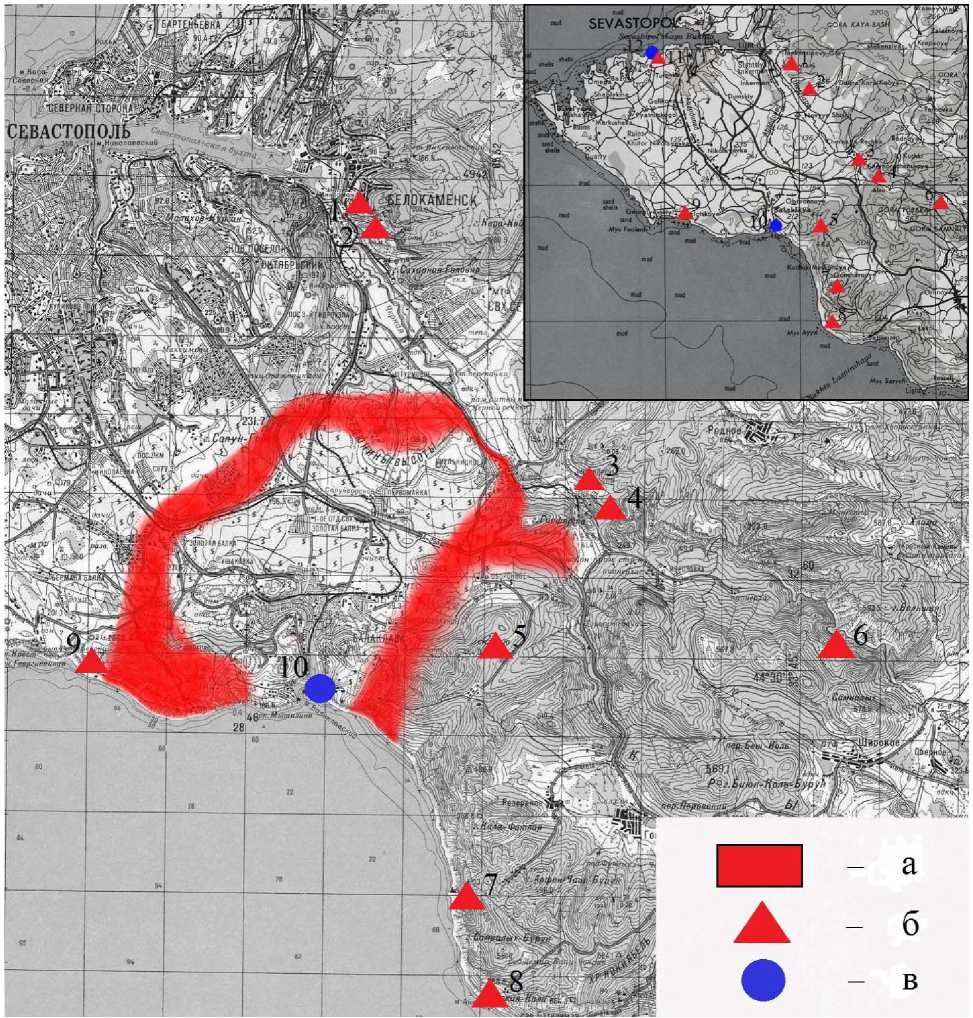

Приняв во внимание расположение феодоритских пограничных укреплений и особенности рельефа местности, по которому, возможно, проходили приблизительные границы подконтрольных этим замкам секторов, попробуем нанести эти границы на прилагаемую карту (рис. 4). Следует обратить внимание на очень важное обстоятельство, возникающее при такой организации обороны пограничных территорий, а именно отсутствие четкой линии границы. Вместо этого, вероятнее всего, была «буферная» или нейтральная территория, площадь которой, в данном случае, зависела от рельефа местности и расположения феодоритских укреплений.

Восточные рубежи проходили по отрогам горного массива, образованного вершинами Аскеты, Спилия, Муркум-Уле, Манрамале, Хаос, который нависает с запада над Чембало. Далее, минуя с. Камара (Оборонное), граница шла по северо-западным и северным склонам этого массива до каньона р. Сухой. Затем с запада огибала г. Гасфорта и узкой полоской (ок. 2 — 2,5 км) проходила по р. Черной, которую контролировала Чоргунская башня.

Северной границей, вероятно, служили Федюкины высоты (Ак-Баир, Ах-Тепе), а северо-восточные рубежи проходили по юго-западным отрогам Сапун-горы и Карагач до Высоты Горной и г. Араб-Табия. От нее в юго-восточном направлении шла обширная нейтральная территория по Караньским высотам до горного массива Кая-Баш, которая заканчивалась у г. Мытилино, Таврос и Псилерахи. Следует заметить, что на предполагаемой нейтральной территории в рассматриваемый период существовало значительное число небольших поселений и отдельных усадеб.

Здесь в трех километрах западнее Чембало, в небольшой изолированной долине находится с. Карано, Карань (Флотское), определение политического статуса которого является отдельной проблемой. Возможно, его господином был феодал, владевший замком Карань, а возможен и вариант кондоминантного владения селом местного феодала, который являлся вассалом господ Готии, и генуэзской администрацией Чембало. Имеющиеся на данный момент источники не позволяют дать определенный ответ.

Морская же граница определялась Уставом 1449 г. по побережью Гераклейского полуострова от Чембало до мыса Херсонес. Здесь генуэзцы могли формально владеть узкой полоской берега, которая находится под практически отвесными скалами на всем ее протяжении.

Итак, в результате следует, что столкнувшись в юго-западной Таврике с генуэзцами в 40-х гг. XV в., которые в 1380 г. окончательно получили право владения крепостью Чембало169, феодориты были вынуждены создать комплексную пограничную систему, в которой учитывались как фортификационные объекты, так и особенности природных объектов (гор, перевалов, рек и т.д.) данного региона. Вместе они должны были образовать стройный механизм противостоянию дальнейшему расширению созданного генуэзцами консульства Чембало. Следует заметить, что все это происходило в условиях агрессивной наступательной политики владетелей Феодоро, особенно Алексея I (Старшего), в этом регионе. Об этом свидетельствует переписка «господ Готии» с администрацией генуэзских колоний в Таврике170 и несколько военных компаний Феодоро в этом регионе.

Однако отображенные условные границы, как уже было сказано выше, не были статичными, в них периодически происходили изменения. Примером этого может служить период генуэзско-феодоритской войны 1433—1441 гг. Так с конца февраля 1433 г. по июнь 1434 г. к Феодоро перешла территории консульства Чембало171. С 8 июня 1434 г. по ноябрь 1441 г. Алексей I (Старший) лишился не только земель консульства Чембало, но потерял и Каламиту172.

Роковым для этих двух государственных образований средневековой Таврики стал 1475 г. – вторжение на полуостров османских завоевателей во главе с великим визирем Гедик Ахмедом-пашой. На шестой день осады сдалась Каффа (6 июня), через месяц турки завоевали все генуэзские колонии полуострова, и только через полгода пала столица княжества Феодоро — последнего «осколка» некогда великой Восточной Римской империи. На завоеванной территории княжества Феодоро и колоний Генуэзской республики османские завоеватели создали Кефенский санджак, а в 1478 г. крымский хан Менгли I Гирай (871—872, 874—879, 880, 883, 884—921 гг.х.,1466—1467, 1469—1474, 1475, 1478 и 1479—1515 гг. н.э.) официально подтвердил договор о вассальной зависимости от Османской империи.

Резюме

Рис. 1. Таврика в первой четверти XV в.

1 – территории, принадлежавшие коммуне Генуи; 2 – владения Феодоро (по В.Л. Мыцу).

Рис. 2. Средневековый Крым XIV – начала XV столетий (по О.И. Домбровскому)

1 — основные сухопутные транспортные магистрали; 2 — территория Крымского улуса Золотой орды; 3 – земли, принадлежащие генуэзцам; 4 — митрополия Херсона;

5 — митрополия Готии.

Рис. 3. Карта (схема) владений Мангупского княжества накануне турецкого завоевания (по Е.В. Веймарну)

1 — предполагаемые владения Мангупского княжества; 2 — владения генуэзцев;

3 — территория Крымского ханства.

Рис. 4. Схема расположения укреплений Юго-Западной Таврики конца XIV – XV вв. и предполагаемые границы консульства Чембало Генуэзской республики и княжества Феодоро а — пограничные территории княжества Феодоро и консульства Чембало; б — города и замки Феодоро; в — города и укрепления Генуэзской республики.

1 — Каламита; 2 — Загайтанское укрепление; 3 — Чоргунская башня; 4 — Чоргунский (Бибиковский) исар; 5 — Камара; 6 — Исарчик (Сарджик); 7 — Кала-Фатлар; 8 — Кокия-Исар; 9 — Карань; 10 — Чембало; 11 — феодоритское укрепление на территории Херсона (вторая половина XV в.); 12 — генуэзское укрепление в Херсоне (вторая половина XIV — первая половина XV вв.).

Список литературы К вопросу о границе княжества Феодоро и владений Генуэзской республики в Юго-Западной Таврике

- Скржинская Е. Ч. Генуэзцы в Константинополе в XIV в.//ВВ. 1947. Т. I. С. 224

- Броневский М. Описание Крыма (Tartariae Descriptio)/пер. И.Г. Шершеневича//ЗООИД. 1867. Т. VI. С. 343

- Адаксина С.Б., Кирилко В.П., Мыц В.Л. Отчет об археологических исследованиях средневековой крепости Чембало (г. Балаклава) в 2010 году. СПб.-Симферополь, 2011. С. 66.

- Якобсон А.Л. Средневековый Крым. М.-Л., 1964. С. 120; Мыц В.Л. Каффа и Феодоро в XV веке. Контакты и конфликты. Симферополь, 2009. С. 103.

- Balbi G. Caffa e Pera a meta del Trecento//RESEE. 1978. An. XVI. № 2. P. 226-227.

- Skrzinska E. Inscriptions latines des colonies génoises en Crimée (Théodosie, Soudak, Balaklava)//ASLSP. 1928. Vol. 56. P. 129, № 53.

- Виноградов А.Ю. Надписи княжества Феодоро в фондах Херсонесского Музея//Причерноморье в средние века. Вып. IV. СПб., 2000. С. 444

- Виноградов А.Ю. «Разряд» и «Часть». Как нам обустроить Феодоро?//ССб. 2005. Вып. II. С. 435-436.

- Герцен А.Г. Крепостной ансамбль Мангупа//МАИЭТ. 1990. Вып. I. С. 148

- Виноградов А.Ю. Свод греческих надписей Эски-Кермена и его ближайшей округи//Харитонов С. В. Древний город Эски-Кермен. Археология, история, гипотезы. СПб., 2004. С. 128

- Колли Л.П. Исторические документы о падении Каффы//ИТУАК. 1911. Т. 45. С. 17.

- Бертье-Делагард А.Л. Каламита и Феодоро//ИТУАК. 1918. Т. 55. С. 34.

- Vasiliev A.A. The Goths in the Crimea. Cambridge, 1936. P. 178-179.

- Устав для генуэзских владений на Черном море, изданный в Генуе в 1449 г./пер. и коммент. В.Н. Юргевича//ЗООИД. 1863. Т. V. С. 791.

- Лепер Р.Х. Археологические исследования на Мангупе в 1912 г.//ИИАК. 1913. Т. 47. С. 78-79, рис. 7

- Латышев В.В. Эпиграфические новости из южной России//ИИАК. 1918. Т. 65. С. 18.

- Малицкий Н.В. Заметки по эпиграфике Мангупа//ИГАИМК. 1933. Вып. 71. С. 33-35.

- Байер Х.-Ф. История крымских готов как интерпретация Сказания Матфея о городе Феодоро. Екатеринбург, 2001. С. 208.

- Сумароков П.И. Досуги крымского судьи или второе путешествие в Тавриду. Ч. II. СПб., рис. 20.

- Кеппен П.И. Крымский сборник. О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических. СПб, 1837. С. 94-95, 222, 218.

- Бертье-Делагард А. Л. Остатки древних сооружений в окрестностях Севастополя и пещерные города Крыма//ЗООИД. 1886. Т. XIV. С. 190-191

- Толстой И.И., Кондаков Н.П. Русские древности в памятниках искусства. Вып. 4. Христианские древности Крыма, Кавказа и Киева. СПб., 1891. С. 27.

- Тиханова М.А. Базилика//МИА. 1953. № 34. С. 387-389.

- Филиппенко В.Ф. Новое в истории и археологии крепости Каламиты-Инкермана//ХСб. 1996. Вып. VII. С. 148.

- Якобсон А.Л. Из истории средневековой архитектуры в Крыму. II. Мангупская базилика//СА. 1940. Т. VI. С. 206.

- Герцен А.Г., Махнева-Чернец О.А. Пещерные города Крыма. Севастополь, 2006. С. 169-170

- Герцен А.Г., Могаричев Ю.М. Монастыри Мангупа//Православные монастыри. Симферопольская и Крымская епархия Украинской Православной Церкви Московского Патриархата/отв. ред. протоиерей Н. Доненко; науч. ред. Ю.М. Могаричев. Симферополь, 2007. С. 222.

- Герцен А.Г. Христианская община Мангупа под властью турок//Материалы Международной церковно-исторической конференции «Духовное наследие Крыма» памяти преподобного Иоанна, епископа Готфского. Симферополь, 2006. С. 32-33.

- Протоколы заседаний Таврической Ученой Архивной Комиссии: 7 ноября 1913 года, 30 января, 26 февраля, 29 мая, 3 и 22 сентября 1914 года//ИТУАК. 1914. Т. 51. С. 299.

- Кирилко В.П., Мыц В.Л. Октогональный храм Мангупа//АДСВ. 2001. Вып. 32. С. 370-375

- Кирилко В.П. О времени строительства мангупского октагона и его идентификации (к вопросу об интерпретационных возможностях источников)//Stratum+. 2010. № 6. С. 106-107.

- Герцен А.Г., Науменко В.Е. Октагональная церковь Мангупской цитадели по данным археологических исследований 1997-1999 гг.: планировка, стратиграфия, хронология//АДСВ. 2009. Вып. 39. С. 432, 450, 453

- Герцен А.Г. О местонахождении храма свв. Константина и Елены: Каламита или Феодоро//Херсонес -город святого Климента. Тезисы докладов и сообщений VI Международной конференции по Церковной археологии (Севастополь 12-18 сентября 2011 г.). Севастополь, 2011. С. 13.

- Могаричев Ю.М. Православные святые средневековой Тавриды. Симферополь, 2012. С. 229.

- Латышев В.В. Сборник греческих надписей христианских времен из Южной России. СПб., 1896. С. 50-52.

- Эрнст Н.Л. Эски-Кермен и пещерные города Крыма//ИТОАИЭ. 1929. Т. 3. С. 41.

- Dubois de Montpéreux F. Voyage autour du Caucase, chez les Tcherkesses et les Abkhases, en Colchide, en Géorgie, en Arménie et en Crimée. Avec un atlas géographique, pittoresque, archéologique, géologique, etc. T. VI. Paris, 1838. P. 105

- Дюбуа де Монпере Ф. Путешествие по Кавказу, к черкесам и абхазам, в Грузию, Армению и в Крым. Т. 5, 6/пер. с французского Т.М. Фадеевой. Симферополь, 2009. С. 194

- Бертье-Делагард А.Л. Исследование некоторых недоуменных вопросов средневековья в Тавриде//ИТУАК. 1920. Т. 57. С. 19.

- Дьячков С.В. «Консульская церковь» крепости Чембало (XIV-XV вв.)//«О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических»: Сб. науч. трудов (по материалам конференции в честь 210-летия со дня рождения Петра Ивановича Кеппена). К., 2004. С. 246

- Алексеенко Н.А., Дьячков С.В. «Ядерный арсенал» генуэзской крепости Чембало XIV-XV вв.//Мир древности. 2007. № 1. С. 53.

- Домбровский О.И. Средневековая Таврика и крымская «Готия»//Дорогой тысячелетий. Экскурсии по средневековому Крыму/сост. В.П. Бабенчиков, Е.В. Веймарн, Т.Н. Высотская и др. Симферополь, 1966. рис. 2.

- Веймарн Е.В. О двух неясных вопросах средневековья Юго-Западного Крыма//АИСК. К., 1968. С. 81-82, рис. 30.

- Кирилко В.П., Мыц В.Л. Крепость Фуна в системе обороны княжества Феодоро//Византийская Таврика. К., 1991. С. 147.

- Мыц В.Л. Укрепления Таврики X-XV вв. К., 1991. С. 137.

- Савеля О.Я. Работы Севастопольской экспедиции//АО 1979 года. М., 1980. С. 334.

- Мыц В.Л. К 100-летию со дня рождения С.Н. Бибикова. Штрихи к портрету: взгляд в прошлое//Археологический альманах. 2009. № 20. С. 12.

- Донесение, представленное Императорской академии наук академиком Келлером о путешествии его в Крым в 1821 г.//ЗООИД. 1872. ТVШ. С. 388

- Бибиков С.Н. Средневековое укрепление Исар близь села Чоргунь//КСИИМК. 1939. Т. II. С. 30-32.

- Репников Н.И. Материалы к археологической карте юго-западного нагорья Крыма//АЛОИА, ф. Р-10, оп. 1, д. 10, Л. 24

- Якобсон А.Л. Раннесредневековые сельские поселения Юго-Западной Таврики//МИА. 1970. № 186. С. 21, 177

- Кондараки В.Х. Исарчик или Биюк-Мускомское древнее укрепление в Крыму//ЗООИД. 1867. Т.VI С. 519-523.

- Бабенчиков В.П. Балаклавский и Куйбашевский район//Археологические исследования в РСФСР в 1934-1936 гг. М.-Л., 1941. С. 283-287.

- Репников Н.И. Материалы к археологической карте юго-западного нагорья Крыма. Л. 10

- Маркевич А.И. Академик П. С. Паллас. Его жизнь, пребывание в Крыму и ученые труды (К столетию со дня его смерти)//ИТУАК. 1912. Т. 47. С. 179.

- Паллас П. С. Наблюдения, сделанные во время путешествия по южным наместничествам Русского государства в 1793 -1794 годах/пер. с немецкого. М., 1999. С. 42.

- Брун Ф.К. К вопросу о древней топографии Ираклийского полуострова//Черноморье. Сборник исследований по исторической географии Южной России. Ч. I. Одесса, 1879. С. 63, 65.

- Страбон География/пер. с древнегреч. Г.А. Стратановского, под ред. С.Л. Утченко, О.О. Крюгера. М., 1964. VII, 4.2.

- Эрнст Н.Л. Историко-археологические памятники Южного берега Крыма//Социалистическая реконструкция Южного берега Крыма. Симферополь, 1935. С. 430

- Домбровский О.И. Средневековые поселения и «исары» Крымского Южнобережья//Феодальная Таврика. Материалы по истории и археологии Крыма. К., 1974. С. 19

- Иванов А.В. Два плана крепости Кок-Кия исар из архива Херсонесского заповедника (к истории археологического изучения крымских исаров)//Арсений Иванович Маркевич. I Таврические международные научные чтения. Симферополь, 2000. С. 16-20

- Иванов А.В. Навигационно-археологическое обозрение побережья Юго-западного Крыма от мыса Херсонес до мыса Сарыч//Морська торгiвля в Пiвнiчному Причорномор’ї. К., 2001. С. 230-231.

- Отчет о деятельности Таврической Ученой Архивной Комиссии за 1890 год//ИТУАК. 1891. Т. 12. С.112.

- Simpson W., Brackenbury G. The seat of war in the East, from eighty-one drawings made during the war in the Crimea. London, 1902. P. 184-185.

- Clarke E.D. Travels in Russia, Tartary, and Turkey. London, 1848. P. 316.

- Рухлов Н.В. Обзор речных долин горной части Крыма. Пг., 1915. С. 337.

- Кондараки В.Х. В память столетия Крыма. Топографический обзор полуострова. М., 1883. С. 123

- Кондараки В.Х. В память столетия Крыма. История и археология Тавриды. М., 1883. Отд. I. Историческая судьба Крымских городов. С. 184.

- Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма. Николаев, 1873. Ч. I. С. 116

- Кондараки В.Х. Новый, обстоятельный путеводитель по Крыму с 65 политипажами. М., 1885. С. 81.

- Монтандон Ш. Путеводитель путешественника по Крыму, украшенный картами, планами, видами, и виньетками и предваренный введением о разных способах проезда из Одессы в Крым/пер. с. франц. К., 2011. С. 166.

- Мыц В.Л. Каффа и Феодоро в XV веке. Контакты и конфликты. Симферополь: Универсум, 2009. С. 203

- Талис Д.Л. Оборонительные сооружения Юго-Западной Таврики как исторический источник//Археологические исследования на юге Восточной Европы. М., 1974. С. 94

- Протоколы заседаний Таврической Ученой Архивной Комиссии в 1911 году//ИТУАК. 1912. Т. 47. С. 36

- Эвлия Челеби Книга путешествия. Крым и сопредельные области. (Извлечения из сочинения турецкого путешественника XVII века)/пер. Е.В. Бахревского. Симферополь, 2008. С. 75.

- Fisher A. The Ottoman Crimea in the Mid-Seventeenth Century: Some Problems and Preliminary Considerations//HUS. 1979-1980. Vol. III/IV. P. 220-221

- Fisher A. The Ottoman Crimea in the Sixteenth Century//HUS. 1981. Vol. V. № 2. P. 154, 164.

- Ефимов А.В. Из османской налоговой ведомости. XVII век//Греки в истории Крыма. Краткий биографический справочник/под ред. В.В. Харабуга. Симферополь, 2000. С. 283-290.

- Ksiega podrozy Ewliji Czelebiego: (wybor)/tlumaczyli z jezyka tureckiego Zygmunt Abrahamowicz, Aleksander Dubinski, Stanislawa Plaskowicka-Rymkiewicz; redakcja naukowa, wybór, slowo wstepne i komentarze, Zygmunt Abrahamowicz; Szkic o Ewliji Czelebim i jego dziele, Jan Reychman. Warszawa, 1969

- Савеля О.Я. Чоргунская башня -памятник истории казачества в Крыму?//350-летие Азовского осадного сидения. Тезисы докладов конференции. Азов, 1991. С. 41-42.

- Паллас П. С. Наблюдения, сделанные во время путешествия по южным наместничествам Русского государства в 1793 -1794 годах/пер. с немецкого. М.: Наука, 1999. С. 56.

- Maggiorotti L.A. Architetti e architetture militari//L’opera del genio italiano all’estero (Media Evo). 1933. Vol. I. Serie IV. Gli architetti militari. P. 312.

- Яковлев В.В. История крепостей. М. -СПб., 2000. С. 15

- Протоколы заседаний Таврической Ученой Архивной Комиссии: 5 сентября, 1 ноября и 13 декабря 1890 года//ИТУАК. 1891. Т. 11. С. 156

- Отчет о деятельности Таврической Ученой Архивной Комиссии за 1890 год//ИТУАК. 1891. Т. 12. С. 112.

- Мыц В.Л., Кирилко В.П., Лысенко А.В., Татарцев С.В., Тесленко И.Б. Исследования средневекового укрепления Чобан-Куле//АИК. 1993 год. Симферополь, 1994. С. 206

- Кирилко В.П., Мыц В.Л. Укрепление Чобан-Куле (по материалам раскопок 1992-1993 гг.)//«О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических»: Сб. науч. трудов (по материалам конференции в честь 210-летия со дня рождения Петра Ивановича Кеппена). К., 2004. С. 206.

- Аркас З.А. Описание Ираклейского полуострова и древностей его//ЗООИД. 1848. Т. II. С. 265.

- Веймарн Е.В. Балаклава (Экскурсионный очерк)//Крым. 1929. № 10. С. 63

- Столяренко Е.Н. Об организации водоснабжения и канализации генуэзской крепости Чембало (XIV-XV вв.)//Материалы X Научной конференции «Ломоносовские чтения» 2011 года и X Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2011»/под ред. В.А. Трифонова, В.А. Иванова, В.И. Кузищина и др. Севастополь, 2011. С. 99-100.

- Юргевич В.Н. Донесение о поездки в Крым в 1861 г.//ЗООИД. 1863. Т. V. С. 980

- Столяренко Е. Н. Об организации водоснабжения и канализации консульского замка и припортового района крепости Чембало в XIV-XV вв.//Проблемы истории и археологии Украины: Материалы VII Международной научной конференции. Харьков, 28-29 октября 2010 г. Харьков, 2010. С. 91.

- Шепелев А.М. Кладка печей своими руками. М., 1983. С. 193.

- Шаузи О. История архитектуры/пер. с французского Е.Г. Денисовой. М., 1937. Т. 2. С. 482-483.

- Кирилко В.П. Крепостной ансамбль Фуны (1423-1475 гг.). К., 2005. С. 218

- Иванов А.В. Материалы к реконструкции донжона генуэзской крепости Чембало//Адаксина С.Б., Кирилко В.П., Мыц В.Л. Отчет об археологических исследованиях средневековой крепости Чембало (г. Балаклава) в 2005 году. СПб.-Симферополь, 2006. С. 60, рис. 10.

- Секиринский С.А., Волобуев О.В., Когонашвили К.К. Крепость в Судаке. Симферополь, 1983. С. 79

- Опочинская А.И. Судакская крепость//АН. 1986. № 34. С. 259, рис. 6.

- Карпов С.П. Итальянские морские республики и Южное Причерноморье в XIII-XV вв.: проблемы торговли. М., 1990. С. 334

- Климанов Л.Г. Донжон и Кампанила: Forma urbis, урбанистическое сознание и освоение Венецией и Генуей Крыма//Античный и средневековый город: Тез. докл. VII Сюзюмовских чтений. Севастополь, 25 августа -4 сентября 1994 г. Екатеринбург-Севастополь, 1994. С. 47-48.

- Мыц В.Л. Война 1433-1441 гг. между Каффой и Феодоро//АДСВ. 2000. Вып. 31. С. 355.

- Фабр А. Я. О древних нагорных укреплениях в Крыму//ЗООИД. 1844. Т. I. С. 240.

- Марков Е.Л. Очерки Крыма. Картины крымской жизни, природы и истории. СПб., 1872. С. 483-484.

- Jorga N. Notes et extraite pour servir a l'histoire des croisades au XV siedes//ROL. 1898. T. VI. P. 116

- Кирилко В.П. Крепость Фуна в системе укреплений горного Крыма XIV-XV вв.//Научные чтения, посвященные столетию со дня рождения профессора М. Я. Сюзюмова. 21-23 сентября 1993 г. Екатеринбург, 1993. С. 14

- Кирилко В.П. Надвратные башни укреплений Юго-Западной Таврики (XIV-XV вв.)//АДСВ. 2001. Вып. 32. С. 299

- Бочаров С.Г. Заметки по исторической географии генуэзской Газарии XIV-XV вв.//«О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических»: Сб. науч. трудов (по материалам конференции в честь 210-летия со дня рождения Петра Ивановича Кеппена). К., 2004. С. 189

- Бочаров С. Г. Предварительные итоги археологического изучения средневекового укрепления Учансу-Исар//Северное и Западное Причерноморье в античную эпоху и средневековье. Материалы 11-го заседания Совместных комиссий по истории, археологии, этнографии и фольклористике при Президиуме НАН Украины и Академии Румынии/под ред. С.Г. Бочарова, В. Кожокару. Симферополь, 2009. С. 122-123.

- Бертье-Делагард А.Л. К истории христианства в Крыму. Мнимое тысячелетие. Одесса: Типография С. Мерка, 1907. С. 3.

- Сосногорова М.А. Путеводитель по Крыму для путешественников. Одесса, 1874. С. 243

- Крикун Е.В. Архитектурные памятники Крыма. Симферополь, 1977. С. 29.

- Якобсон А.Л. Средневековый Херсонес (XII-XIV вв.)//МИА. 1950. № 17. С. 44.

- Сидоренко В.А. Памятники каменной пластики средневековой Таврики//МАИЭТ. 1993. Вып. III. С. 159.

- Кирилко В.П. Аспры с большим «Т» на лицевой стороне: опыт интерпретации//Stratum plus. 1999. № 6. С. 138

- Виноградов А.Ю. Строительные надписи византийского Крыма. Addenda et corrigenda//Вопросы эпиграфики. 2010. Вып. IV. С. 219-220.

- Чореф М.М. «Lapis offensionis», или к расшифровке монограмм правителей Феодоро//Научные ведомости БелГУ: История, Политология, Экономика, Информатика. 2011. № 13 (108). Вып. 19. С. 51-52.

- Косцюшко-Валюженич К.К. Извлечение из отчета о раскопках в Херсонесе Таврическом в 1899 году//ИИАК. 1901. Т. 1. С. 40-41.

- Jorga N. Notes et extraite pour servir a l'histoire des croisades au XV siedes//ROL. 1896. T. IV. P. 41

- Романчук А.И. Исследования Херсонеса-Херсона. Раскопки. Гипотезы. Проблемы. Т. 2. Византийский город. Тюмень, 2008. С. 436.

- Романчук А.И. Материалы к истории Херсона (XIV-XV вв.)//АДСВ. 1982. Вып. 19. С. 91

- Vigna A. Codice diplomatico delle colonie Tauro-Liguri durante la signoria dell'Ufficio di S. Giorgio (MCCCCLIII -MCCCCLXXV)//ASLSP. 1879. Vol. VII. T. II. Par. I. P. 735

- Богданова Н.М. Херсон в X-XV вв. Проблемы истории византийского города//Причерноморье в средние века. Вып. I. М., 1991. С. 98-99.

- Антонова И.А. Раскопки в цитадели Херсонеса//АИК. 1993 год. Симферополь, 1994. С. 31-33

- Антонова И.А. Раскопки в цитадели Херсонеса//АИК. 1994 год. Симферополь, 1997. С. 23.

- Сорочан С.Б., Крупа Т.Н., Зубарь В.М., Иванов А.В. Об археологических исследованиях и консервационно-реставрационных работах на территории «цитадели» Херсонеса Таврического в 2004 г.//АДУ 2003-2004 рр. Запорiжжя, 2005. С. 284.

- Косцюшко-Валюженич К.К. Извлечение из отчета о раскопках в Херсонесе Таврическом в 1900 году//ИИАК. 1902. Т. 2. С. 6

- Моисеев Л.А. Следы ирригации, мелиорации и водоснабжения древнего Херсонеса на Гераклейском полуострове//ЗКОЕЛП. 1926. Т. IX. С. 119

- Эрнст Н.Л. Летопись археологических раскопок и разведок в Крыму за 10 лет (1921-1930 г.)//ИТОИАЭ. 1930. Т. IV. С. 91.

- Тахтай А.К. Разведочная раскопка древнего водопровода в окрестностях слободки Вакулинчука//ХСб. 1948. Вып. IV. С. 65-67

- Николаенко Г.М. Исследования на Гераклейском полуострове//АО за 1984 г. М., 1986. С. 280-281

- Ковалевская Л.А. Работы на земельном наделе 341 и линии водопровода в Сарандинакиной балке//АИК. 1993 год. Симферополь, 1994. С. 137-141

- Зубарь В.М. Хора Херсонеса Таврического на Гераклейском полуострове. История раскопок и некоторые итоги изучения. К., 2007. С. 114-115.

- Полное собрание законов Российской империи. 1825-1881: в 55 т. СПб., 1863. Т. XXXVI. Отд. I. С. 867

- Зубар В.М., Антонова I.А., Савеля О.Я. Надгробок римського кавалериста з околицi Балаклави//Археологiя. 1991. № 3. С. 102-107