К вопросу о хирургической реконструкции при осложненных агрессивных гемангиомах пояснично-крестцового переходного отдела позвоночника

Автор: Арсениевич В.Б., Зарецков В.В., Лихачев С.В., Степухович С.В., Мизюров С.А., Садчиков Д.Д.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 3 т.14, 2018 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты хирургического лечения осложненных агрессивных гемангиом переходного пояснично-крестцового отдела позвоночника. Установлено, что индивидуальные особенности декомпрессивно-стабилизирующих вмешательств зависят от объема поражения позвонка, а их результаты улучшаются в комбинации с лучевой терапией, проводимой в предоперационном периоде. Ключевые слова: позвоночник, осложненная гемангиома, пояснично-крестцовый переходный отдел, декомпрессивно-стабилизи-рующая операция.

Декомпрессивно-стабилизирующие операции, осложненная гемангиома, позвоночник, пояснично-крестцовый переходный отдел

Короткий адрес: https://sciup.org/149135130

IDR: 149135130

Текст научной статьи К вопросу о хирургической реконструкции при осложненных агрессивных гемангиомах пояснично-крестцового переходного отдела позвоночника

туры, 11,5% среди лиц трудоспособного возраста [1–3]. Основные диагностические возможности при гемангиомах позвоночника сводятся к выполнению компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной (МРТ) томографии [4].

Показания к хирургическому лечению при гемангиомах данной локализации определяются прежде

б

в

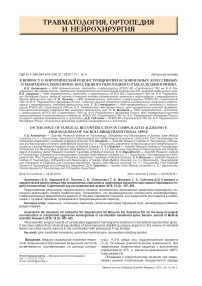

Рис. 1. КТ-сканы позвонка L5 больной Д. до операции

всего доказанным характером их «агрессивности». Термин «агрессивная гемангиома» отражает совокупность рентгенологических симптомов, указывающих на связь с клинической картиной и косвенно свидетельствующих о неблагоприятном прогнозе спонтанного течения заболевания [5]. С целью упорядочивания тактики лечения данной патологии специалисты по лечению гемангиом разработали балльную шкалу оценки их агрессивности [6], имеющую 9 клинико-интраскопических признаков: экстравертебральный компонент гемангиомы (5 баллов); компрессионный перелом или компрессионная деформация тела позвонка, пораженного гемангиомой (5 баллов); костная экспансия с выпячиванием кортикального слоя (4 балла); гемангиома, поражающая более 2/3 (60%) объема тела позвонка (3 балла); повреждение (истончение и/или деструкция) кортикального слоя (3 балла); неравномерная трабекулярная структура гемангиомы (2 балла); распространение гемангиомы с тела на дугу позвонка (2 балла); отсутствие жировой ткани в структуре гемангиом, о чем свидетельствует низкий сигнал от гемангиомы на Т1 и высокий — на Т2 взвешенных изображениях (ВИ) на МРТ, высокий сигнал на Т2 ВИ в режиме подавления сигнала от жира (2 балла); локальный болевой синдром и другие неврологические проявления, в частности парезы, проекционные боли, чувствительные расстройства (1 балл). Агрессивность гемангиом характеризуется суммированием весовых значений клинико-интра-скопических параметров (более 5 баллов).

В настоящее время вертебропластика достаточно широко используется при повреждениях тел позвонков как при остеопорозе, так и при агрессивных гемангиомах [7]. Локальный болевой синдром и неврологический дефицит при осложненных агрессивных гемангиомах могут быть следствием сдавления содержимого позвоночного канала костным или мягкотканым компонентом опухоли с экспансивным эпидуральным ростом [8, 9]. Одним из распространенных методов оперативной коррекции осложненных агрессивных гемангиом позвоночника стали де-компрессивно-стабилизирующие операции (ДСО) в комбинации с лучевой терапией (ЛТ), проводимой в предоперационном периоде [10].

К этиологическим факторам экспансии гемангиомы может быть отнесена механическая перегрузка [11]. Наиболее механически нагруженными являются переходные отделы позвоночника [12]. В структуре поражений позвоночника на долю грудопоясничного переходного отдела приходится 60% всех поражений [13]. Физиологическая роль позвоночника и склонность к значительным силовым нагрузкам увеличивают вероятность возникновения патологического перелома при гемангиомах переходных отделов позвоночного столба и диктуют необходимость высоких критериев прочности его фиксации и стабилизации [14].

По данным литературы, поражения пояснично-крестцового переходного отдела позвоночника гемангиомой встречаются в 8% случаев [15, 16]. В открытых источниках встречаются лишь единичные сведения, посвященные оперативному лечению осложненных гемангиом переходного пояснично-крестцового отдела позвоночника [17, 18].

Цель : продемонстрировать возможности хирургической реконструкции при осложненных агрессивных гемангиомах пояснично-крестцового переходного отдела позвоночника.

Учитывая недостаточную освещенность проблемы комплексного лечения гемангиом, считаем возможным представить следующие клинические наблюдения.

Клинический случай 1. Больная Д. 55 лет обратилась в консультативно-диагностическое отделение НИИТОН СГМУ в мае 2017 г. с жалобами на боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, в том числе в ночное время, иррадиирующие в нижние конечности, слабость в нижних конечностях. Больной себя считала около года, когда без видимой причины появились указанные жалобы. Долгое время лечилась амбулаторно по поводу остеохондроза. Консервативное лечение было неэффективным.

При обследовании в неврологическом статусе пациентки: мышечная сила в левой нижней конечности 4 балла, оценка по шкале ASIA соответствовала функциональному классу D; боль в поясничном отделе позвоночника больная оценивала в 8 баллов по визуальной аналоговой шкале. При МРТ поясничного отдела позвоночника выявлена гемангиома L5 позвонка с агрессивным интраканальным ростом, антеспондилолистез L5 позвонка; при КТ L5 позвонка визуальная картина структурных изменений его тела соответствовала картине агрессивной формы гемангиомы (рис. 1).

В плане предоперационной подготовки больной выполнена глубокая рентгенотерапия новообразования локально (суммарная облучающая доза 30 Гр). Курс лечения перенесла удовлетворительно. Интенсивность болевого синдрома уменьшилась, после чего пациентка госпитализирована для хирургического лечения в травматолого-ортопедическое отделение №3 НИИТОН СГМУ с диагнозом: «Агрессивная гемангиома тела L5 позвонка с экспансивным эпидуральным ростом мягкотканого компонента. Нижний

а

б

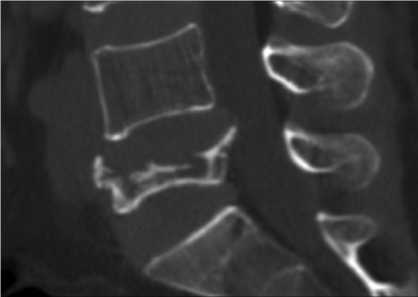

Рис. 2. Рентгенограммы больной Д. после операции

а

б

Рис. 3. КТ-сканы позвонка L5 больной А. до операции

парапарез. Состояние после глубокой рентгенотерапии. Антеспондилолистез L5 позвонка 2-й степени по Мейердингу. Вертеброгенный болевой синдром».

Пациентке в положении на животе выполнена де-компрессивно-стабилизирующая операция — ламинэктомия L5 позвонка, транспедикулярная фиксация в сегментах L4-S1, открытая кифопластика L5 позвонка. Разрез кожи и подкожной клетчатки выполняли в проекции остистых отростков от L4 до S1, скелетировали задние опорные структуры позвоночника. Через точки Рой-Камилла установлены транспедикулярные винты (4 шт.) в тела L4, S1 позвонков. Обращала на себя внимание гиперваскуляризация измененной костной ткани дуги L5 позвонка, склонность к кровотечению. Осуществлен гемостаз воском. Под контролем электронно-оптического преобразователя произвели билатеральное транспедикулярное введение троакаров к передним отделам тела L5 позвонка. Сверлом созданы туннели, затем через них введены и раздуты гидравлические баллоны системы Balex. После осуществления реконструкции литической полости, сформированной в теле позвонка гемангиомой, в троакары введено 13 мл костного цемента, что способствовало уменьшению кровотечения из патологически измененной кости дуги L5 позвонка и косвенно свидетельствовало о ретроградной эмболизации сосудов, питающих опухоль. Затем выполнена ламинэктомия L5 позвонка. По штифт-каналам в тело L5 позвонка билатерально осуществлено введение редукционных винтов системы TSRH, которые были соединены двумя штангами. Произведена редукция L5 позвонка, фиксация системы.

Послеоперационный период протекал без осложнений. Через одни сутки после операции больная охарактеризовала свои болевые ощущения как соответствующие 3 баллам по визуальной аналоговой шкале. В раннем послеоперационном периоде неврологический статус без отрицательной динамики. На контрольных рентгенограммах (рис. 2) визуализировалось наполнение литической полости костным цементом, вытекания за пределы тела позвонка не обнаруживалось, металлоконструкция не имела признаков нестабильности. Больная выписана на 14-е сутки после операции.

Через 6 месяцев после хирургического вмешательства констатирован полный регресс болевого синдрома, двигательных и чувствительных нарушений.

Клинический случай 2. Больная А. 48 лет была госпитализирована в травматолого-ортопедическое отделение №3 НИИТОН СГМУ в августе 2017 г. с жалобами на боль в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, отсутствие активных движений в обеих нижних конечностях, нарушения мочеиспускания и дефекации. Данная симптоматика возникла в конце июля 2017 г. во время физической нагрузки.

При обследовании выраженность неврологического дефицита соответствовала функциональному классу В по классификации уровня и степени тяжести травмы спинного мозга ASIA (American Spinal Injury Association), выраженность боли больная охарактеризовала в 9 баллов по визуальной аналоговой шкале. При выполнении КТ диагностирован патологический компрессионный перелом L5 позвонка на фоне его тотального поражения гемангиомой с компрессией позвоночного канала (рис. 3).

а

б

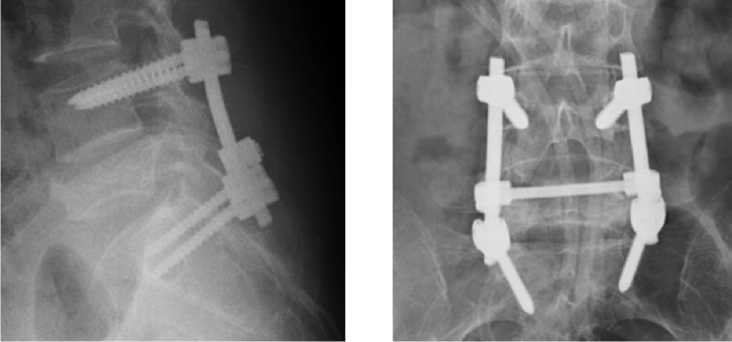

Рис. 4. Рентгенограммы больной А. после 1-го этапа лечения

а

б

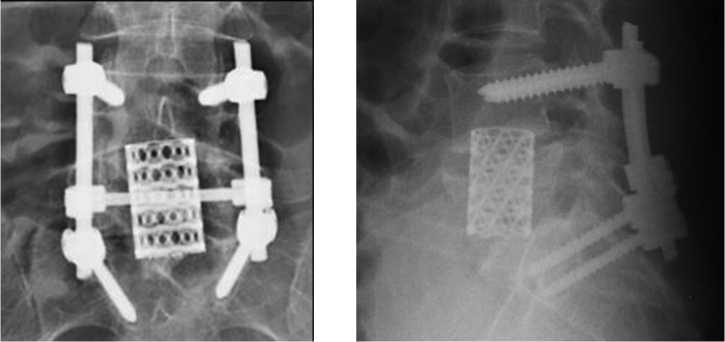

Рис. 5. Рентгенограммы больной А. после 2-го этапа лечения

Больной выполнен 1-й этап хирургического лечения: Ламинэктомия L5. Транспедикулярная фиксация L4-S1 сегментов. Послеоперационный период протекал без осложнений. Неврологический статус отрицательной динамики не имел. На контрольных рентгенограммах металлоконструкция была стабильной (рис. 4). Выписана на 14-е сутки после операции. Пациентка на момент выписки из стационара выраженность боли оценивала в 2 балла по визуальной аналоговой шкале.

Далее в плане предоперационной подготовки перед выполнением 2-го этапа хирургического лечения в сентябре 2017 г. больной выполнена глубокая рентгенотерапия новообразования локально (суммарная облучающая доза 30 Гр). Курс лечения перенесла удовлетворительно. Для проведения 2-го этапа хирургического лечения госпитализирована в травматолого-ортопедическое отделение №3 НИИ-ТОН СГМУ. Операция выполнена забрюшинным доступом к телу L5 позвонка по Чаклину. Осуществлена частичная резекция тела L5 позвонка. Выполнен вентральный спондилодез MESH заполненным костнопластическим материалом OSTEOSET.

Течение послеоперационного периода гладкое. Неврологический статус остался неизменным. Пациентка активизирована через двое суток после операции. При выписке выраженность боли оценивала 2 баллами по визуальной аналоговой шкале, что определялось объемом выполненного оперативного лечения. На контрольных рентгенограммах металлоконструкция признаков нестабильности не имела (рис. 5).

Через 6 месяцев после хирургического вмешательства полностью купировалась боль, в неврологическом статусе отмечено частичное восстановление активных движений в нижних конечностях, соответствующее функциональному классу С по шкале ASIA.

Обсуждение. Выбор тактики лечения агрессивных гемангиом позвонков, сопровождающихся неврологическим дефицитом, обусловленным эпидуральной экспансией, до сих пор остается не решенным. Сами по себе реконструктивные вмешательства представляют серьезный риск для пациента вследствие возможности возникновения осложнений как во время операции, так и после нее [19]. Поэтому, выбирая способ оперативного вмешательства, требуется определить ряд задач, а именно: даст ли данный вид лечения возможность повлиять на качество жизни, не вызовет ли операция декомпенсацию сопутствующей патологии и возможно ли осуществить запланированный объем вмешательства при имеющихся общесоматических проявлениях у больного. Для оценки объема оперативного вмешательства осложненных гемангиом требуется учитывать то обстоятельство, что гемангиома позвоночника является доброкачественным сосудистым новообразованием и не предполагает радикальности.

При альтерации несостоятельной сосудистой стенки вследствие осевой нагрузки на поврежденный позвонок наблюдаются петехии, активирующие остеокласты, результатом деятельности которых становится остеолизис. Возникновение тромбов в альтерированных сосудах и их реканализация формируют неоваскулогенез опухоли в зоне лизированной костной ткани. Поэтому при агрессивной осложненной гемангиоме должна выполняться надежная стабилизация позвоночника металлоконструкцией для устранения последствий декомпрессии содержимого позвоночного канала (ламинэктомии), а ишемизация опухоли при выполнении вертебропластики за счет эмболизации сосудов полиметилметакрилатом полностью останавливает рост гемангиомы позвоночника.

Серьезную сложность при осуществлении деком-прессивно-стабилизирующих операций составляет неконтролируемое кровотечение при резекции патологически измененной кости [20]. Наряду с этим, в настоящее время лучевая терапия в виде монотерапии при агрессивных гемангиомах в большинстве литературных источников не считается эффективной для повышения опороспособности тела патологически измененного позвонка и анальгетического действия [21]. Действие ЛТ на снижение кровопотери при инструментации в область гемангиомы определяется фиброзной трансформацией сосудистых сетей опухоли. Поэтому ЛТ при коррекции гемангиом позвоночника можно применять как один из методов подготовки в предоперационном периоде.

Представленные в работе декомпрессивно-стаби-лизирующие операции при агрессивных гемангиомах привели к положительным результатам, улучшив неврологический статус и устранив болевой синдром. Надо полагать, что при агрессивных гемангиомах с наличием мягкотканого компонента и неврологическим дефицитом необходимо выполнение ламинэктомии со стабилизацией.

Заключение. Осуществление декомпрессив-но-стабилизирующих операций в комбинации с лучевой терапией, проводимой в предоперационном периоде, является эффективным способом лечения осложненных агрессивных гемангиом позвоночника. Верно спланированная и осуществленная с учетом характера повреждения операция определяет благоприятные результаты лечения.

Список литературы К вопросу о хирургической реконструкции при осложненных агрессивных гемангиомах пояснично-крестцового переходного отдела позвоночника

- Лихачев С. В., Зарецков В. В., Арсениевич В. Б. и др. Агрессивные гемангиомы тел позвонков: Особенности регионарного кровотока. Диагностика и хирургическое лечение. Кремлевская медицина: Клинический вестник 2015; (4): 107-15

- Воронович И. P., Пашкевич Л. А., МартынюкС. H. Гемангиома позвоночника. Медицинские новости 2014; (1): 39-42

- Норкин И. А., Зарецков В. В., Левченко К. К. и др. Перспективы совершенствования преподавания вопросов вертебрологии в высшей медицинской школе. Саратовский научно-медицинский журнал 2015; 11 (2): 210-2

- Бывальцев В.A., Сороковиков В.А. Диагностика и современные методы лечения позвоночных гемангиом. Хирургия позвоночника 2008; (4): 46-50

- Климов B.C., Косимшоев M.A., Евсюков А.В. и др. Результаты дифференцированного хирургического лечения агрессивных гемангиом позвонков. Хирургия позвоночника 2018; 15(1): 79-90

- 6 (Кравцов M. H., Мануковский В. A., Жаринов Г. M. и др. Агрессивные гемангиомы позвонков: оптимизация тактики лечения. Журнал «Вопросы нейрохирургии» имени Н.Н. Бурденко 2012; 76 (2): 23-32

- Зарецков В. В., Сумин Д. Ю., Арсениевич В. Б. и др. Вертебропластика при повреждениях тел поясничных позвонков у пациентов с остеопорозом. Хирургия позвоночника 2011; (3): 26-30

- Салина E.A., Лихачев С. В., Зарецков В. В. и др. Характеристика болевого синдрома у пациентов с гемангиомами позвонков. Российский журнал боли 2018; 2 (56): 94

- Kato S et al. Surgical management of aggressive vertebral hemangiomas causing spinal cord compression: long-term clinical follow-up of five cases. Journal of Orthopaedic Science 2010; 15(3): 350-6

- Лихачев С. В., Арсениевич В. Б., Салина Е.А. и др. Декомпрессивно-стабилизирующие операции при лечении осложненных агрессивных гемангиом переходных отделов позвоночника. Саратовский научно-медицинский журнал 2017; 13(3): 746-51

- Зарецков В.В., Лихачев С. В., Арсениевич В. Б. и др. Гемангиомы позвоночника: Особенности диагностики и хирургического лечения. Успехи современного естествознания 2015; (6): 22-7

- Alexander J, et al. Vertebral hemangioma: an important differential in the evaluation of locally aggressive spinal lesions. Spine 2010; 35 (18): 917-20

- Schrock WB, et al. Aggressive hemangioma of the thoracic spine. Journal of radiology case reports 2011; 5(10): 7-10

- Рерих B.B., Рахматиллаев Ш.Н., Пендюрин И. В. Результаты хирургического лечения пациентов с гемангиомами грудных и поясничных позвонков (опыт Новосибирского НИИТО). Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований 2015; 11 (1): 55-9

- Urrutia J, et al. Clinical and imaging findings in patients with aggressive spinal hemangioma requiring surgical treatment. Journal of Clinical Neuroscience 2011; 18 (2): 209-12

- Vinay S, Khan SK, Braybrooke JR. Lumbar vertebral haemangioma causing pathological fracture, epidural haemorrhage, and cord compression: a case report and review of literature. The journal of spinal cord medicine 2011; 34 (3): 335-9

- Gangi A, Gonzalez R. Overview on Bone Sacral Tumors. In: Tumors of the Sacrum. Springer, Cham, 2017; p. 9-19

- Atalay B, et al. Sacral kyphoplasty for relieving pain caused by sacral hemangioma. Spinal Cord 2006; 44 (3): 196-200

- Babu R, et al. Spinal cavernous and capillary hemangi-omas in adults. Spine 2013; 38 (7): 423-30

- Jiang L, et al. Diagnosis and treatment of vertebral hemangiomas with neurologic deficit: a report of 29 cases and literature review. The Spine Journal 2014; 14 (6): 944-54

- Acosta FL Jr, et al. Treatment of Enneking stage 3 aggressive vertebral hemangiomas with intralesional spondylecto-my: report of 10 cases and review of the literature. Clinical Spine Surgery 2011; 24 (4); 268-75.