К вопросу о ювелирном деле Торжка в период XII - начала XIII в.

Автор: Вяземский А.В., Малыгин П.Д.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые и славяно-русские древности

Статья в выпуске: 261, 2020 года.

Бесплатный доступ

Данная статья входит в цикл публикаций, посвященных исследованию ювелирного дела домонгольского Торжка. В научный оборот вводятся находки, служащие своего рода маркерами мастерских, в которых изготавливались статусные ювелирные изделия с использованием в том числе технологии тиснения. Публикуются данные, полученные в ходе применения естественно-научных методов исследования.

Средневековье, торжок, домонгольский город, ювелирное производство, матрица, накладка, тиснение

Короткий адрес: https://sciup.org/143174576

IDR: 143174576

Текст научной статьи К вопросу о ювелирном деле Торжка в период XII - начала XIII в.

Необычайное многообразие изделий прикладного искусства из меди, серебра и золота, характеризуемых древнерусским словом «узорочье», является неисчерпаемым источником для изучения ремесла Древнерусского государства в домонгольский период.

Долгое время большинство исследователей ювелирных изделий, приемов и техник их изготовления в первую очередь обращали свой взор на города Среднего Приднепровья (Киев, Чернигов, Переяславль Русский, Любеч), Поочья и Волго-Окского междуречья (Старая Рязань, Владимир, Суздаль) ( Рыбаков , 1948. С. 238, 239; Постникова-Лосева , 1981. С. 16), а также на Великий Новгород ( Жилина, Макарова , 2008. С. 53) и ряд кладов XII–XIII вв., найденных вне городов ( Рыбаков , 1948. С. 239, 243, 245; Корзухина , 1954).

При этом города, упоминаемые в качестве центров элитарного ювелирного производства, являлись, как правило, столицами земель-княжеств, а так называемые малые города зачастую оставались на втором плане ( Куза , 1989. С. 11).

Однако археологические исследования последних лет на территории этих городов показали, что некоторые из них также являлись центрами ювелирного производства, уровень которого не уступал столичным. В их число входит средневековый Торжок, расположенный на юго-востоке Новгородских земель.

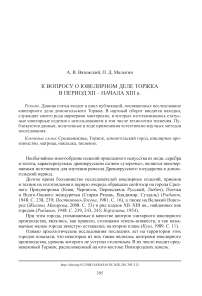

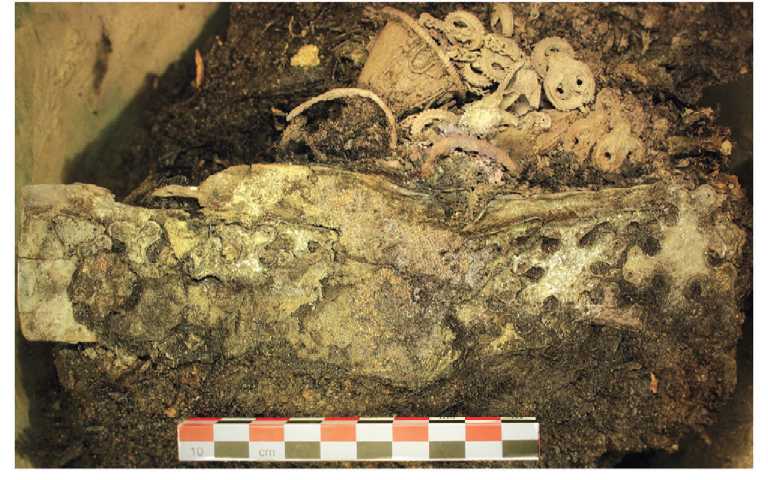

Помимо бронзолитейных мастерских, уже обнаруженных на территории Верхнего городища Торжка, одной домонгольской (раскопки 1981 г.), другой XIV в. (раскопки 2005 г.), были обнаружены уникальные находки, ставшие своего рода ключевыми для изучения ювелирного дела домонгольского Торжка. Одна из них является предметом, случайно найденным в 1993 г. на берегу р. Тверцы (в районе Спасо-Преображенского собора) на территории Нижнего городища, являвшегося частью Новоторжского кремля (рис. 1). Эта находка представляет собой металлическое изделие, выполненное в технике литья, своей формой напоминающее древо или криновидную подвеску. Размеры по вертикальной оси – 3,7 см, по горизонтальной оси – 3,2 см, толщина – 2,8 мм. Находка впоследствии была сдана в фонды Всероссийского историко-этнографического музея (ВИЭМ)1 (рис. 3: а ), но не была детально атрибутирована и многие годы оставалась загадочным экспонатом. Прошло двадцать пять лет, прежде чем появилась возможность дать четкую датировку и функциональную принадлежность этого изделия.

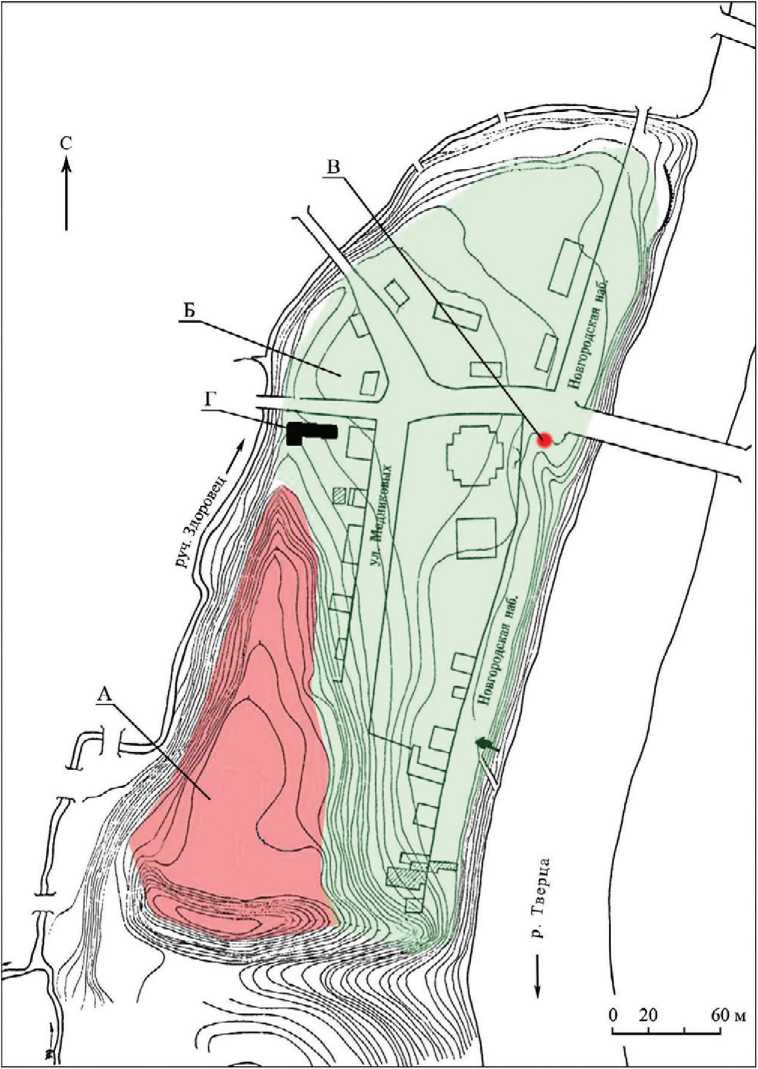

Ключом к разгадке послужил клад ювелирных украшений, найденный в 2010 г. Новоторжской археологической экспедицией (директор Н. А. Сарафа-нова , научный руководитель П. Д. Малыгин ) при проведении охранно-спасательных работ на том же Нижнем городище в ста – ста двадцати метрах от находки 1993 г. (рис. 1). Площадь раскопа составила 244 кв. м, мощность культурных напластований – 2,5 м, при этом толщина средневекового слоя составила 1,4 м. Клад был найден на отметке -209 от нулевого репера в слое пожара (черный суглинок с углем и речным песком), связанного с взятием и разгромом Торжка мон-голо-татарами 5 марта 1238 г. В процессе детального изучения клада было установлено, что комплекс состоит из 250 предметов. Помимо крупных украшений в виде шестилучевых звездчатых колтов, трехбусинных височных колец, рясен и наборов металлических бусин были выявлены так называемые пришивные, или нашивные, накладки, составившие большую часть клада2 (рис. 2). В ходе реставрации (в момент разборки комплекса) накладки, выложенные своеобразными рядами в остатках культурного слоя, имитировали геометрические и растительные узоры на ткани, к которой они пришивались. К сожалению, сказать, как конкретно выглядело текстильное основание, из какого сырья изготовлено и было ли окрашено, невозможно, так как оно было практически полностью утрачено в ходе реставрации.

Исходя из морфологических особенностей накладки подразделяются на несколько групп, одна из которых (11 экземпляров) имеет условную форму древа со следующими размерами: по вертикальной оси – 3,9 см, по горизонтальной оси – 3,4 см, глубина – 3 мм (расстояние между внутренним контуром изделия и его внешней поверхностью) (рис. 3: б ). Именно в этот момент родилась идея сопоставить находку 1993 г. и накладку из этой группы клада 2010 г. (рис. 4). В результате оказалось, что изделия полностью повторяют форму друг друга, причем первое изделие полностью укладывалось во внутреннюю часть второго,

Рис. 1. План-схема с указанием местонахождения матрицы (1993 г.)

и Новоторжского клада (2010 г.)

А – Верхнее городище; Б – Нижнее городище; В – место нахождения матрицы (1993 г.);

Г – место нахождения Новоторжского клада (2010 г.)

Рис. 2. Пришивные накладки в виде древа в процессе разборки Новоторжского клада (2010 г.)

Рис. 3. Матрица ( а ) – находка 1993 г. и накладка ( б ) – находка 2010 г.

Рис. 4. Матрица и накладка (совмещение, лицевая сторона)

оставляя небольшие зазоры по контуру накладки, что свойственно для украшений, выполненных с помощью матриц (рис. 5). Следовательно находка, обнаруженная у Спасо-Преображенского собора, является матрицей для изготовления накладок в технике тиснения, входящих в комплекс украшений Новоторжского клада 2010 г.3

Впоследствии были проведены дополнительные исследования с применением рентгенофлюоресцентного (далее – РФА) анализа (анализатор «МетЭксперт» в режиме «ЮВ» (ювелирный))4.

РФА находки 1993 г. показал сплав металлов следующего состава:

– лицевая сторона:

Cu 95,370 %; Pb 3,513 %.

Исходя из данных РФА, можно сделать вывод, что материал, из которого изготовлена матрица, является так называемой грязной медью.

Рис. 5. Матрица и накладка (совмещение, оборотная сторона)

РФА накладки из Новоторжского клада 2010 г. показал сплав металлов следующего состава:

– внешняя поверхность:

Cu 3,576 %; Ag 75,170 %; Au 2,824 %; Нg 16,430 %;

– внутренняя поверхность:

Cu 3,586 %, Ag 76,172 %.

Исходя из данных РФА, можно сделать вывод, что накладка изготовлена из серебра с тонким слоем позолоты на внешней поверхности, нанесенной приемом огневого золочения, о чем свидетельствует наличие ртути на внешней поверхности изделия.

По мнению А. Л. Монгайта и В. П. Даркевич, матрица для тиснения и накладки, выполненные с ее помощью, найденные в Старой Рязани на относительно небольшом расстоянии друг от друга, является доказательством наличия мастерской по изготовлению подобного рода изделий ( Монгайт , 1955. С. 135, 136; Даркевич, Борисевич , 1995. С. 191, 192). Ярким примером подобного рода ситуаций может явиться найденный в 2013 г. семнадцатый по счету клад из Старой Рязани, где помимо ювелирных изделий на относительно небольшом расстоянии от них найдены ювелирные матрицы, одна из которых повторяет криновидную подвеску из клада (Старая Рязань…, 2014. С. 97, 98; Жилина , 2010. С. 28). В этой связи становится абсолютно ясным, что найденная в 1993 г. матрица для производства тисненых накладок в контексте Новоторжского клада 2010 г.

является прямым доказательством наличия сложнейшего ювелирного производства на территории домонгольского Торжка (не позднее начала XIII в.). Таким образом, на карту домонгольских центров изготовления древнерусских статусных ювелирных украшений из драгоценных металлов следует нанести и Торжок.

Список литературы К вопросу о ювелирном деле Торжка в период XII - начала XIII в.

- Даркевич В. П., Борисевич Г. В., 1995. Древняя столица Рязанской земли. М.: Кругъ. 225 с.

- Жилина Н. В., 2010. Тисненый убор по древнерусским кладам X-XIII вв. (от орнаментального рифления до эмблемы княжеской власти). М.: STRATUM. 144 с.

- Жилина Н. В., Макарова Т. И., 2008. Древнерусский драгоценный убор - сплав влияний и традиций IX-XIII вв.: Художественные стили и ремесленные школы. М.: ИА РАН. 296 с.

- Корзухина Г. Ф., 1954. Русские клады IX-XIII вв. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 156 с. LXII табл. 5 карт.

- Куза А. В., 1989. Малые города Древней Руси. М.: Наука. 168 с.

- Монгайт А. Л., 1955. Старая Рязань. М.: Изд-во АН СССР. 228 с. (МИА; № 25.)

- Постникова-Лосева М. М., 1981. Русская золотая и серебряная скань. М.: Искусство. 287 с.

- Рыбаков Б. А., 1948. Ремесло Древней Руси. М.: Изд-во АН СССР. 784 с.

- Старая Рязань: Клад 2005 года / Отв. ред. А. В. Чернецов. СПб.: М.: Нестор-История, 2014. 103 с.