К вопросу о классификации травматических отслоек покровных тканей

Автор: Коростелев Михаил Юрьевич, Шихалева Наталья Геннадьевна, Климов Олег Владимирович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.27, 2021 года.

Бесплатный доступ

Введение. Отрыв или резкое грубое продолжительное смещение кожи, подкожной жировой клетчатки относительно подлежащей фасции на протяжении более 1 % поверхности тела с нарушением кровоснабжения этих и иногда подлежащих тканей возникает вследствие высокоэнергетического механического воздействия различных движущихся предметов с приложением силы под углом. Цель. Разработать классификацию отслоек покровных тканей с учетом разнообразия клинических форм, тяжести, обширности, сочетанности повреждений с возможной количественной оценкой их тяжести и обширности. Материалы и методы. Анализ литературы и собственный опыт лечения 40 пострадавших с отслойками покровных тканей позволил выделить критерии разделения пациентов на группы. Результаты. Разработаны классификация и оценочные шкалы, которые отражают площадь, глубину поражения тканей, локализацию, общее состояние пациента и стадию патологического процесса. Дискуссия. Проведенный анализ литературы по данной теме показал, что к настоящему времени ни одна из предложенных классификаций не является оптимальной. Нет четкого определения площади компрометированных покровных тканей с учетом процентного соотношения ко всей поверхности тела человека, не отражен вопрос стадийности патологического процесса, нет отражения повреждений и размозжения костной, мышечной ткани, сосудисто-нервных образований, не существует четко сформулированного алгоритма лечения больного в зависимости от стадии и степени повреждения тканей. Заключение. Применение предложенной классификации отслоек покровных тканей даст возможность более объективно оценивать характер локальных повреждений тканей с учетом общего состояния пациента.

Классификация отслоек мягких тканей, синдром мореля-лаваллее, обширные раны

Короткий адрес: https://sciup.org/142230213

IDR: 142230213 | УДК: 616.5-001.48-089.844-048.445 | DOI: 10.18019/1028-4427-2021-27-2-169-174

Текст научной статьи К вопросу о классификации травматических отслоек покровных тканей

Отрыв или резкое грубое продолжительное смещение кожи, подкожной жировой клетчатки от подлежащей фасции на протяжении более 1 % поверхности тела с нарушением кровоснабжения этих и иногда подлежащих тканей возникает вследствие грубого высокоэнергетического механического воздействия различных движущихся предметов [1]. И.Г. Беленький и др. [2] отмечают обширную отслойку покровных тканей в 1,07–1,6 % случаев от общего числа травматологических больных. Авторы указывают, что их лечение является трудной и окончательно нерешенной проблемой. Хотя это может происходить в любом месте тела, основными участками обширной отслойки покровных тканей являются нижние конечности, туловище, кисти, кожа головы с переменным количеством потери кожи и мягких тканей [3–5]. Недооценка состояния травмированных тканей либо неверно выбранная хирургическая тактика приводит в последующем к развитию обширных некрозов, возникновению гнойно-септических осложнений и инвалидизации больного [6, 7].

Цель работы : провести анализ имеющихся классификаций обширных отслоек покровных тканей, выявить их недостатки, разработать классификацию отслоек покровных тканей с учетом разнообразия клинических форм, площади и глубины, сочетанности повреждений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Работа выполнялась в период с 2008 по 2017 год на базе травматологических отделений ОКБ, ОДКБ г. Челябинска, городских больниц г. Челябинска и Челябинской области.

Исследования проведены в соответствии с эти-че скими нормами Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с

участием человека» с поправками 2013 г. и «Правилами клиниче ской практики в Российской Федерации», утвержденными приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 г. № 266. Пациенты подписывали информированное согласие на проведение хирургического вмешательства и публикацию полученных данных без идентификации личности.

Под наблюдением находились 40 пациентов, из них женщин 21 (52,5 %), мужчин – 19 (47,5 %). По возрастам пострадавших было следующее распределение: дети до 6 лет – 3 человека, от 7 до 17 – 3, больные от 18 до 30 лет – 10, от 31 до 40 – 6, от 41 до 50 – 6, от 51 до 60 – 3 и старше 60 – 2. Таким образом, большинство пациентов было трудоспособного возраста, при этом данные повреждения встречаются и в детском возрасте, и старшей возрастной группе.

Распределение пациентов по механизму полученной травмы: наезд колесом автомобиля – 17 больных (42,5 %), попадание конечности в движущийся механизм (те стомешалка, вальцы, транспортная лента) – 13 (32,5 %), волочение по асфальту – 2 (5 %), сдавление конечно сти и последующая тракция – 3 (7,5 %), ДТП со столкновением автомобилей – 3 (7,5 %), ушиб и укус собаки по 1 больному (2,5 %). Данные цифры говорят, что основным механизмом возникновения травм с отслойкой покровных тканей в нашей работе стали следующие: наезд на человека колес автомобиля и попадание конечности в движущийся механизм.

Из общего количества больных 14 пострадавших (28 %) получили травму на производстве.

Повреждения покровных тканей до 2 % наблюдались у 25 пациентов (62,5 % от общего количества). У 8 пострадавших (20 %) площадь отслойки составляла от 3 до 10 %. Наиболее тяжелая группа пострадавших – это третья группа с площадью поражения больше 11 %, которая составила 7 человек (17,5 %).

Распределение пациентов по наличию повреждения кожи: открытые – 40 пациентов (100 %), закрытых (синдром Morel-Lavallée) не отмечено. Таким образом, в исследовании представлен анализ лечения только пациентов с открытыми отслойками покровных тканей.

На основе предложенной классификации пациентов мы разделили по глубине повреждения тканей на следующие группы: 1 – повреждение на уровне кожи и подкожно-жировой клетчатки – 4 больных (10 %); 2 – повреждение на уровне кожи, подкожно-жировой клетчатки и поверхностной фасции – 8 человек (20 %); 3 – повреждение на уровне покровных тканей и размозжение мышц – 7 (17,5 %); 4 – отслойка покровных тканей, сочетающаяся с повреждением сосудистонервных образований, костной ткани (перелом, дефект кости) – 21 случай (52,5 %).

После полученной травмы 12 пациентов поступили в состоянии шока. Состояние средней степени тяжести и тяжелое было обусловлено непосредственно получением самой травмы, сопутствующими повреждениями, наличием посттравматического и геморрагического шока.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Исходя из предложенной ниже классификации, все наши пациенты были распределены на группы: легкая форма отслойки покровных тканей была диагностиро- вана у 6 пострадавших (12,5 %), средняя степень тяжести наблюдалась в 7 случаях (17,5 %), тяжелая форма – у 8 пациентов (20 %).

ДИСКУССИЯ

Проведен анализ литературы, посвященной вопросу классификации обширных отслоек покровных тканей. Согласно литературным данным, все отслойки кожи еще со времен Morel-Lavallée (1863 год) (цит. по JohnF. Carroll, 2010) [8] принято разделять на три группы: малые, средние и большие, но, к сожалению, без уточнения размеров участка повреждения. Было отмечено, что отслойка может быть открытой и закрытой. В первом случае имеется рана, сообщающаяся с полостью на месте отслойки, во втором – кожные покровы полностью не повреждены, хотя могут быть достаточно обширные ссадины, но полость отслойки с ними не сообщается.

В 2013 году И.Е. Микусевым с соавторами [9] была опубликована дополненная классификация обширной травматической отслойки мягких тканей, предложенная в 1947 году В.К. Красовитовым [10]. Авторы выделяют три основных типа травматической отслойки кожи. Первый тип: превалирует размозжение подкожной жировой клетчатки в зоне отслойки с разделением ее на участки, связанные с кожей, а оставшаяся часть – с фасцией. Второй тип: на первое место выдвигается подкожный разрыв жировой клетчатки, не сопровождающийся грубым нарушением ее и глубжележащих тканей, при этом большая часть подкожно-жировой клетчатки отходит вместе с кожей. Третий (смешанный) тип: участки размозжения подкожно-жировой клетчатки чередуются с участками, где сохранилась большая часть этой клетчатки вместе с кожей в виде пласта (смешанная, комбинированная закрытая отслойка кожи). Предложенная классификация базируется на морфологических признаках повреждения, не учитывает площади компрометированных покровных тканей, существования в ряде случаев размозжения глубжележащих тканей, включая костную, мышечную ткань, сосудисто-нервные образования.

А.А. Прошаков с соавторами (1987) [11] разделили всех пациентов на 3 группы в зависимости от типа, площади отслойки и тактики лечения: 1-я группа – травматическая отслойка кожи площадью до 200 см2, увеличение объема конечности, флюктуация; 2-я группа – площадь 200–400 см2, боль в области поврежденного сегмента, нарушение функции конечности, увеличение объема конечности, при выраженном отеке снижается пульсация в дистальных отделах, симптом ундуляции, кожа сдвигается в складку – симптом Келлера; 3-я группа – площадь отслойки превышает 400 см2, в большинстве случаев патологический процесс распространяется за пределы одного сегмента. Данная классификация, по-видимому, касается только взрослых пациентов, и ей сложно пользоваться у детей и людей маленького роста, у которых площадь повреждения до 200 см2 может приводить к тяжелым состояниям.

В.Н. Бордаков с группой соавторов (2015) [2] также предлагают пользоваться принципами разделения отслоек на открытые и закрытые. Они разделяют поврежде- ния на отграниченные (до 200 см2) и обширные (свыше 200 см2). Третий пункт разделения – это тип отслойки. Первый тип – преобладает размозжение подкожной жировой клетчатки. Меньшая ее часть связана с кожей, большая часть – с фасцией. Характеризуется полным нарушением кровоснабжения кожи из-за повреждения питающих сосудов. Второй тип – разрушение подкожно-жировой клетчатки. Большая её часть сохраняет связь с кожей, образуя довольно толстый пласт, содержащий достаточное количество питающих сосудов.

Hidalgo D.A. [12] делит подобные травмы на три основные группы. Тип 1 представляет собой наиболее типичный вид отрывной травмы, которая является наиболее распространенной и характеризуется видимыми разрывами покровных тканей в ограниченном участке. Травмы типа 2 называются нетипичными травмами, вызванными отрывом тканей. На первый взгляд, нет серьезных признаков травмы, тем не менее, на самом деле имеется обширное повреждение (отрыв) тканей. Тип 3 травмы упоминается как травма с отрывом кожи определенных областей. Такие виды травм включают подошвенную область и кожу головы. Реваскуляризация и реплантация необходимы для большинства этих травм.

В зарубежной практике наиболее часто используется классификация, предложенная Z.M. Arnez, U. Khan, M.P.H. Tyler в 2009 году [13]. Согласно этой классификации принято выделять четыре типа повреждений:

-

1) ограниченное поверхностное скальпирование, существует потеря ткани в результате приложения абразивной силы;

-

2) нециркулярная скальпированная рана. Покровные ткани либо отсутствуют, либо представлены в виде лоскутов. Зона повреждения ограничена одним слоем (как правило, между глубокой фасцией и подкожно-жировой клетчаткой);

-

3) циркулярная скальпированная рана с зоной повреждения тканей на одной плоскости;

-

4) циркулярная скальпированная рана с многоплоскостными зонами повреждений, включающая травма-тизацию мышц, надкостницы, костей.

Китайские авторы Hede Yan, Weiyang Gao и другие соавторы (Shanghai, China, 2013) [14] предложили свою классификацию, в которой выделили 3 основные формы:

– форма I – травма с невысокой степенью разрушения. Эта группа отслоек состоит из двух подгрупп в зависимости от степени травмы: нециркулярное и циркулярное повреждение тканей. Плоскость повреждения расположена между глубокой фасцией и слоем подкожно-жировой клетчатки, при этом повреждения магистральных сосудисто-нервных пучков, мышц и костей отсутствует. Это может быть открытая или закрытая травма, при которой потеря кожи редко встречается;

– форма II – тяжелая травма. Привлечение глубоких слоев мягких тканей. В этой схеме отмечается более высокая степень повреждения внешней энергией, чем в первой группе. Повреждаются глубокие слои мягких тканей, такие как глубокая фасция и мышцы, но отсутствуют переломы костей (голени, малоберцовой кости или бедренной кости). Она также разделена на две подгруппы: нециркулярное и круговое повреждение. Обычно это открытая травма, но потеря кожи также встречается редко;

– форма III – тяжелая травма с длительно срастающимися переломами. В этой схеме наивысшая степень передачи энергии к конечности. Сначала это высокоэнергетическое воздействие вызывает деформирующее повреждение поверхности кожи, а затем непрерывно переносится в глубокие мягкие ткани и даже длинные кости, что приводит к различной степени выраженности повреждению мягких тканей и переломам. В основном, это круговое повреждение тканей, и часто присутствуют обширные ссадины на коже в результате ее трения. Имеется вторичная потеря кожи, что является следствием ее сильной контузии.

При этом надо отметить, что существует ряд классификаций, используемых для оценки повреждений мягких тканей при открытых переломах длинных трубчатых костей. К ним относятся классификация H.G. Tscherne, H.J. Oestern [15], классификация R. Gustilo и J. Anderson [16], шкала переломов Ганновера [17] и классификации повреждений мягких тканей системы АО [18].

Разработанная в 1982 году классификация для закрытых и открытых переломов Harald Tscherne и Hans-Jörg Oestern часто используется для определения повреждений костной и мягких тканей. Травматизация мягких тканей включает разрыв кожи, периферические ушибы, обширные повреждения, повреждение сосудов и / или нервов, ампутации сегментов. Данная классификация не пригодна для оценки отслойки покровных тканей, тем более что в ряде случаев в результате травмы отсутствуют повреждения костной ткани на фоне обширной отслойки кожи, сочетающейся с размозжением подлежащих мягких тканей.

Интересна представленная классификация АО отслоек покровных тканей [18]. Авторы разработали более детальную и точную систему классификации для переломов с повреждением мягких тканей. Эта система классификации выявляет повреждения различных анатомических структур и распределяет их по разным группам тяжести. Кожа (кожные покровы), мышцы и сухожилия, а также сосудистая система являются целевыми анатомическими структурами. Оценка поражения кожи проводится отдельно для открытых или закрытых переломов: буквы «О» и «С» обозначают эти две категории. Каждый вид разделен на 5 групп тяжести. Таким образом, закрытый перелом без видимого повреждения кожи будет описан как IC 1. Цифра «1» указывает на наименее серьезное повреждение; IC 5 имеет наиболее серьезные повреждения мягких тканей (рис. 1).

SOFT TISSUE GRADING SYSTEM OF AO

Description of skin lesions (IQ in dosed fractures

Skin lesions IO (open fractures)

Skin lesions IC (closed fractures)

IC 1 No skin lesion

IC 2 No skin laceration, but contusion

IC 3 Circumscribed degloving

IC 4 Extensive, closed degloving

IC 5 Necrosis from contusion

Рис. 1. Схема градации повреждения мягких тканей в системе АО [18]

Как мы видим, в настоящее время предложенных классификаций травматической отслойки покровных тканей, по данным доступной литературы, не так много. И все они имеют недостатки:

-

1) не отражен вопрос стадийности патологического процесса;

-

2) нет четкого определения площади компрометированных покровных тканей с учетом процентного соотношения ко всей поверхности тела человека;

-

3 в ряде классификаций нет отражения повреждений и размозжения костной, мышечной ткани, сосудисто-нервных образований;

-

4) не существует четко сформулированного алгоритма лечения больного в зависимости от определения стадии и степени повреждения тканей.

С учетом разнообразия клинических форм, тяжести, обширности, сочетанности повреждений мы сформулировали свою классификацию обширных отслоек покровных тканей.

I. Распределение по площади отслойки. При этом для числового выражения используются не абсолютные числа, а процент поражения от площади всей поверхности тела больного. Данный принцип показал свою эффективность в комбустиологии. Для определения площади можно пользоваться скиццами Г.Д. Виля-вина [19]:

-

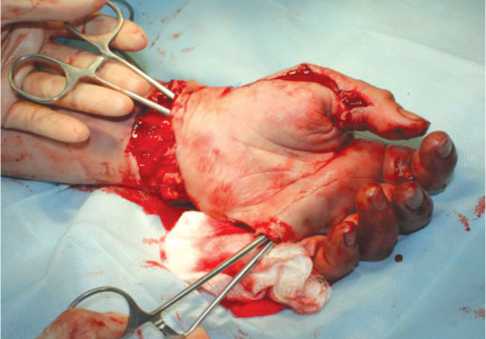

1) до 2 % (включительно) площади поверхности тела. Общее состояние пациента страдает мало (рис. 2);

-

2) от 3 до 10 % площади тела (включительно) (рис. 3). Состояние больного может быть тяжелым, что обусловлено наличием болевого шока, при этом, чем дистальнее повреждение, тем значительнее болевая реакция организма;

-

3) более 11 % площади тела, что соответствует, например, тотальному повреждению покровных тканей нижней конечно сти с ягодичной областью (рис. 4). Состояние пострадавшего характеризуется наличием травматиче ского и геморрагического шока даже без повреждения магистральных со судов. Общее состояние пациента тяжелое или крайне тяжелое, требует реанимационных мероприятий, неотложного хирургиче ского лечения с целью сохранения жизни пациента.

Рис. 2. Интраоперационное фото левой кисти пациентки С., 32 года (1-е сутки после травмы). Диагноз: циркулярная травматическая отслойка покровных тканей ладонной и тыльной поверхности пястья, закрытые переломы оснований проксимальных фаланг 2 и 3 пальцев. Площадь отслойки 1,5 %

Рис. 3. Интраоперационное фото зоны повреждения у пациента К., 10 лет (4-е сутки после травмы). Диагноз: обширная циркулярная травматическая отслойка покровных тканей левой голени с размозжением мышц передней и наружной поверхности голени. Открытый поперечный перелом диафизов костей левой голени. Площадь повреждения 5 %

Рис. 4. Интраоперационное фото зоны повреждения у больной К., 55 лет (19-е сутки после травмы). Диагноз: политравма, геморрагический шок 2 степени, обширная открытая отслойка мягких тканей левой нижней конечности (стопа, голень, бедро), левой ягодичной области, передней брюшной стенки в подвздошной, паховой и левой поясничной области. Общая площадь поражения составила 30 % поверхности тела

-

II. Распределение по наличию повреждения кожи:

-

1) открытые;

-

2) закрытые (синдром Morel-Lavallée).

-

III. Распределение по глубине повреждения тканей (кожа, подкожно-жировая клетчатка, фасции, мышцы, кости, сосудисто-нервные образования):

-

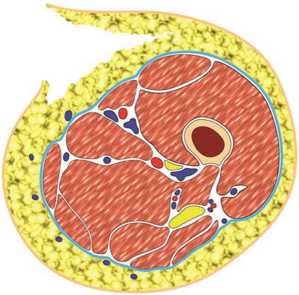

1) кожа и подкожно-жировая клетчатка (рис. 5);

Рис. 5. Схематическое изображение повреждения покровных тканей с вовлечением кожи и подкожно-жировой клетчатки. Представлены срезы на уровне средней трети бедра. Схема авторов

-

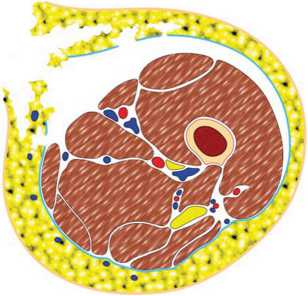

2) кожа, подкожно-жировая клетчатка и поверхностная фасция (рис. 6);

-

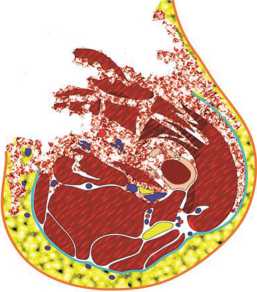

3) покровные ткани и размозжение мышц (рис. 7);

-

4) отслойка покровных тканей, сочетающаяся с повреждением мышц, сосудисто-нервных образований, костной ткани (перелом, дефект кости) (рис. 8).

-

IV. Распределение по локализации повреждения (верхние, нижние конечности, туловище, голова, сочетанное повреждение).

-

V. Индекс травмы – Trauma Index (J.R. Kirkpatric, R.L. Youmans, 1971) [20].

-

VI. Стадии патологического симптомокомплекса, развивающегося при возникновении обширных отслоек покровных тканей:

-

1) стадия альтерации (контузия, контаминация, кровотечение). Свежее повреждение – до 1 суток. Развивается отек тканей и паранекротические процессы в ишемизированных тканях;

-

2) стадия глубокой ишемии (частичная реканализация, формирование полостей депонирования экссудата, нарастание эндогенной интоксикации, развитие ранних инфекционных осложнений). Несвежее повреждение – от 1 до 4 суток;

-

3) стадия некротических изменений и инфекционных осложнений (от 5 до 20 суток). Формирование некроза и демаркации, развитие инфекционного процесса: гнойно-резорбтивная лихорадка, абсцедирование полостей скопления экссудата, развитие флегмон, сепсиса;

-

4) стадия очищения и рубцевания. Стихание инфекционного процесса за счет формирования омозо-лелых ран и карманов, выстланных плотной рубцовой грануляционной тканью, раневое истощение, амилоидное поражение внутренних органов при затягивании процесса более чем на 2 мес.;

-

5) стадия реконвалесценции. Восстановление покровных тканей, возможно формирование рубцовых контрактур суставов, развитие хронического лимфо-стаза, хронического венозного застоя, трофические нарушения, вторичные изъязвления.

С учетом предложенной классификации мы разработали чек-лист, который учитывает все эти критерии. Заполнив его и подсчитав количество баллов, мы определяли тяжесть полученной отслойки покровных тканей с учетом общего состояния пострадавшего (табл. 1).

Рис. 6. Повреждение кожи, подкожно-жировой клетчатки и поверхностной фасции. Дно раны – мышечная ткань без размозжения. Представлены срезы на уровне средней трети бедра. Схема авторов

Рис. 7. Повреждение кожи, подкожно-жировой клетчатки, поверхностной фасции, размозжение и дефект мышечной ткани. Представлены срезы на уровне средней трети бедра. Схема авторов

Рис. 8. Повреждение кожи, подкожножировой клетчатки, поверхностной фасции, размозжение и дефект мышечной ткани, имеется перелом костей поврежденного сегмента. Возможно повреждение сосудисто-нервных стволов. Представлены срезы на уровне средней трети бедра. Схема авторов

Балльная система оценки степени тяжести отслоек покровных тканей

Таблица 1

|

Параметр исследования |

Критерии |

Количество баллов |

|

|

I. |

Площадь повреждения тела |

До 2 % |

1 |

|

От 3 до 10 % |

2 |

||

|

Больше 11 % |

3 |

||

|

II. |

Наличие повреждения кожи |

Закрытые (синдром Morel-Lavallée) |

1 |

|

Открытые |

2 |

||

|

III. |

Глубина повреждения тканей |

Кожа и подкожно-жировая клетчатка |

1 |

|

Кожа, подкожно-жировая клетчатка и поверхностная фасция |

2 |

||

|

Покровные ткани и размозжение мышц |

3 |

||

|

Размозжение всех слоев тканей, включая повреждение сосудисто-нервных образований, костной ткани (перелом, дефект кости) |

4 |

||

|

IV. |

Особая локализация повреждения |

Кисть |

1 |

|

Промежность |

2 |

||

|

Голова |

3 |

||

|

V. |

Индекс травмы Trauma Index (Kirkpatric J.R., Youmans R.L., 1971) |

Минимальное повреждение, 1–2 балла |

1 |

|

Повреждение средней степени тяжести, 3–4 балла |

2 |

||

|

Тяжелое повреждение, 5–6 баллов |

3 |

||

|

Сумма баллов |

|||

Таким образом, тяжесть травмы, включающей от- 1) легкая форма – 4–6 баллов;

слойку покровных тканей, будет градирована следую- 2) средняя степень тяжести – 7–10 баллов;

щим образом: 3) тяжелая форма – 11–15 баллов.

ВЫВОДЫ

Представленная классификация отражает площадь, яние пациента и стадию патологического процесса. Она глубину поражения тканей, локализацию, общее состо- может быть использована в клинической практике.

Авторы данной работы заявляют об отсутствии явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией статьи.

Исследование не имело спонсорской поддержки.

Список литературы К вопросу о классификации травматических отслоек покровных тканей

- Травматическая отслойка мягких тканей: диагностика и лечебная тактика / В.Н. Бордаков, И.А. Елин, П.В. Бордаков, Д.С. Савицкий, А.А. Сухарев, М.В. Доронин, К.Ф. Езерский // Экстренная медицина. 2015. № 3 (15). С. 112-120.

- Закрытая травматическая отслойка кожи: принципы диагностики и лечения / И.Г. Беленький, А.Ю. Спесивцев, О.В. Имшенник, У.А. Рама-де // Амбулаторная хирургия. 2004. № 1. С. 38-40.

- Коростелев М.Ю., Шихалева Н.Г. Современное состояние проблемы лечения пациентов с обширными отслойками покровных мягких тканей (обзор литературы) // Гений ортопедии. 2017. Т. 23, № 1. С. 88-94. DOI 10.18019/1028-4427-2017-23-1-88-94

- Петров Ю.Л., Коростелев М.Ю., Шихалева Н.Г. Клинический пример лечения пациентки с обширной травматической отслойкой мягких тканей // Политравма. 2019. № 4. С. 58-65.

- Degloving injuries of trunk and limbs: comparison of outcomes of early versus delayed assessment by the plastic surgery team / D.F. Mello, J.C. Assef, S.C. Solda, A. Helene Jr. // Rev. Col. Bras. Cir. 2015. Vol. 42, No 3. Р. 143-148. DOI: 10.1590/0100-69912015003003

- Wojcicki P., Wojtkiewicz W., Drozdowski P. Severe lower extremities degloving injuries - medical problems and treatment results // Pol. Przegl. Chir. 2011. Vol. 83, No 5. P. 276-282. DOI: 10.2478/v10035-011-0043-3

- Degloving Injury / D. Antoniou, A. Kyriakidis, A. Zaharopoulos, S. Moskoklaidis // Eur. J. Trauma. 2005. Vol. 31. P. 593-596. DOI: 10.1007/s00068-005-1059-3

- Carroll J.F. Morel-Lavallee Lesions // Radsource LLC. MRI Web Clinic. 2010. URL: http://www.radsource.us/clinic/1006

- Микусев И.Е., Микусев Г.И., Хабибуллин Р.Ф. Травматическая отслойка кожи: вопросы диагностики и лечения // Практическая медицина. 2013. Т. 2, № 1-2 (69). С. 104-107.

- Красовитов В.К. Первичная пластика отторгнутыми лоскутами кожи : [с добавлением лит. обзора аутопластики]. Краснодар : Краснодарское краевое книгоизд-во, 1947. 239 с.

- Травматическая отслойка кожи / А.А. Прошаков, В.Г. Петров, Г.А. Чиженков, С.Е. Козлов // Ортопедия, травматология и протезирование. 1987. № 11. С. 18-21.

- Hidalgo D.A. Lower extremity avulsion injuries // Clin. Plast. Surg. 1986. Vol. 13, No 4. P. 701-710.

- Arnez Z.M., Khan U., Tyler M.P. Classification of soft-tissue degloving in limb trauma // J. Plast. Reconstr. Aesthet. Surg. 2010. Vol. 63, No 11. P. 1865-1869. DOI: 10.1016/j.bjps.2009.11.029

- Management of degloving injuries of the foot with a defatted full-thickness skin graft / H. Yan, S. Liu, W. Gao, Z. Li, X. Chen, C. Wang, F. Zhang, C. Fan // J. Bone Joint Surg. Am. 2013. Vol. 95, No 18. P. 1675-1681. DOI: 10.2106/JBJS.L.01085

- Tscherne H., Oestern H.J. Die Klassifizierung des Weichteilschadens bei offenen und geschlossenen Frakturen // Unfallheilkunde. 1982. Vol. 85, No 3. P. 111-115.

- Gustilo R.B., Mendoza R.M., Williams D.N. Problems in the management of type III (severe) open fractures: a new classification of type III open fractures // J. Trauma. 1984. Vol. 24, No 8. P. 742-746. DOI: 10.1097/00005373-198408000-00009

- The incidence of osteitis in open fractures: an analysis of 948 open fractures (a review of the Hannover experience) / N.P. Suedkamp, N. Barbey, A. Veuskens, A. Tempka, N.P. Haas, R. Hoffmann, H. Tscherne // J. Orthop. Trauma. 1993. Vol. 7, No 5. P. 473-482. DOI: 10.1097/00005131199310000-00011

- Ruedi T.P., Buckley R., Moran C.G. AO Principles of Fracture Management. Rev. by Hodgson S. Stuttgart: Thieme. 2007. 1106 p.

- Петров С.В. Общая хирургия : учеб. пособие для студентов [мед.] вузов. СПб. : Лань, 1999. 237 c.

- Kirkpatric J.R., Youmans R.L. Trauma index. An aide in the evaluation of injury victims // J. Trauma. 1971. Vol. 11, No 8. P. 711-714.