К вопросу о клеточно-молекулярных механизмах нефротоксического действия протеинурии и их роли в прогрессировании хронического гломерулонефрита

Автор: Магомедова Н.Г.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 1-2 (29), 2019 года.

Бесплатный доступ

Хронический гломерулонефрит является в настоящее время серьезной медицинской проблемой так как является тяжёлой болезнью и характеризуется широким распространением. В статье рассмотрены базовые концепции клеточно-молекулярные механизмы нефротоксического действия протеинурии. Проанализирована роль в прогрессировании хронического гломерулонефрита и сформулированы пути воздействия.

Почка, воспаление, хронический гломерулонефрит, процесс фиброгенеза в тубулоинтерстиции почки, уровень экскреции, фактор регулирующий экспрессию и секрецию

Короткий адрес: https://sciup.org/140284799

IDR: 140284799

Текст научной статьи К вопросу о клеточно-молекулярных механизмах нефротоксического действия протеинурии и их роли в прогрессировании хронического гломерулонефрита

Хронический гломерулонефрит представляет собой тяжелое заболевания, характеризующееся увеличивающимся диффузным иммуновоспалительным поражением клубочкового аппарата почек, в результате чего возникает почечная недостаточность. Основная опасность данной болезни заключается в том, что она протекает с незначительными симптомами, заключающимися в повышении артериального давления, возникновении отеков, нарушении общего состояния. Диагностирование заболевания осуществляется на основе клинического и биохимического исследования мочи, осуществлении ультразвукового исследования почек, морфологического исследования почечной ткани, осуществления экскреторной урографии, ренографии.

В области выявления и лечения хронического гломерулонефрита в настоящее время накоплен значительный теоретико-практический задел на основе результатов исследований отечественных и зарубежных ученых. Но до сих пор некоторые вопросы диагностики и лечения хронического гломерулонефрита остаются недостаточно исследованы.

Хронический гломерулонефрит относится к заболеваниям с неуклонно прогрессирующим течением, особенно у пациентов с высокоактивными протеинурическими его формами. Наряду с необходимостью решения целого ряда медицинских задач данная проблема имеет важное экономическое и социальное значение, которое определяется заболеваемостью преимущественно молодого, трудоспособного населения и потребностью в дорогостоящей заместительной почечной терапии на стадии развития терминальной почечной недостаточности. В этой связи особую актуальность приобретает изучение механизмов прогрессирования хронического гломерулонефрита, в том числе индуцированных протеинурией, и разработка новых методов нефропротекции с целью пролонгирования додиализного этапа течения хронического гломерулонефрита.

Одной из превалирующих причин поражения почек и развития хронической почечной недостаточности в настоящее время является гломерулонефрит, представляющее собой инфекционно-аллергическое заболевание почек с преимущественным поражением клубочкового аппарата. Исследования показали значительную распространённость данной болезни, что актуализирует необходимость проведения исследований в данной области [5].

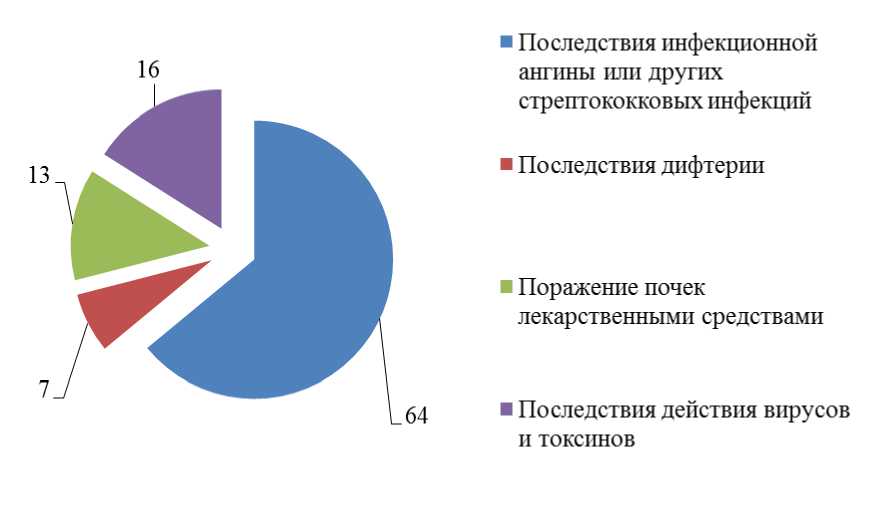

Причинами возникновения болезни хронический гломерулонефрит выступает множество факторов. Наиболее распространёнными являются: последствия перенесенной ангины или другой стрептококковой инфекции, дифтерия, вирусы, токсины, поражение почек лекарственными средствами.

Наиболее частой причиной гломерулонефрита является попадание в организм человека патогенных штаммов стрептококков группы А, а именно бета-гемолитического стрептококка. Данный микроорганизм, встречается повсеместно, например, в определенной концентрации он находится на слизистых оболочках человека. При этом инфицирование этим микроорганизмом происходит через аэрогенный и пищевой путь. Данный микроорганизм является продуцентом множества токсинов, а именно дезоксирибонуклеазы, гемолизина, стрептокиназы А и В, стрептолизина, гиалуронидазы. Также он характеризуется обширным антигенным комплексом. Именно благодаря этому микроорганизму человек заболевает ангиной, в впоследствии в качестве осложнений возникает постстрептококковый гломерулонефрит. После множественных эпизодов заболевания или возникновения так называемой рецидивирующей стрептококковой ангины происходит сенсибилизация человеческого организма антигенами стрептококка и выработка антител. После каждого эпизода болезни происходит повышение титров (концентрации) противострептококковых антител.

Распределение заболеваемости хроническим гломерулонефритом в зависимости от причин возникновения болезни представлено на рисунке.

Рисунок. Распределение заболеваемости хроническим гломерулонефритом в зависимости от причин возникновения [5].

Используемые подходы к лечению хронического гломерулонефрита выступают как недостаточно эффективные, а иногда и являются небезопасными. Одним из новых направлений патогенетически обоснованного лечения хронического гломерулонефрита является применение полиэнзимных препаратов. Комплексное действие целенаправленно составленных смесей гидролитических ферментов животного и растительного происхождения на ключевые звенья патогенеза заболеваний лежит в основе современного лечебного метода — системной энзимотерапии. Такие препараты как «VOBENZYM» характеризуются противовоспалительным, противо-отечным, фибринолитическим, иммуномодулирующим и антиоксидантным эффектом, что может определять целесообразность их применения в нефрологической практике [6].

Рекомендация использования в комплексе лечебных мероприятий препарата «VOBENZYM» при хроническом пиелонефрите может способствовать прогрессу в функциональном состоянии почек и более быстрому развитию клинико-лабораторной ремиссии, проявляющейся более качественной санацией мочевого осадка, положительным влиянием на состояние гемокоагуляции, фибринолиза и перекис-ного окисления липидов. Появление обезболивающего эффекта при осуществлении системной энзимотерапии можно объяснить процессом всасывания отечной жидкости, а также увеличением скорости разрушения и выведения из организма метаболитов воспаления. В соответствии с мнением ученого S. Barsomа считается, что эффективность ферментных смесей при пиелонефрите обуславливается повышением концентрации антибиотиков и других уроантисептиков в почках, что характеризуется способностью полиэнзимных препаратов улучшать доставку химиотерапевтических средств к патологическим органам и поврежденным тканям [6].

Применение полиферментных препаратов у крыс показало подавление развития экспериментального гломерулонефрита. При этом уменьшаются отложение иммунных комплексов в почках и степень пролиферации мезангиальных клеток. Поэтому необходимо было провести сравнительный анализ эффективности применения системной энзимотерапии больных с различными клинико-морфологическими формами хронического гломерулонефрита в сравнении с традиционно применяемым лечением.

В настоящее время благодаря исследованиям, главным образом экспериментальным, было подтверждено первостепенное значение тубуло-интерстициального фиброза как патоморфологической основы почечной недостаточности. При этом была уточнена роль протеинурии в развитии интерстициального повреждения, токсические компоненты которой вызывают активацию тубулярных эпителиальных клеток с продукцией ими молекулярных медиаторов воспаления и фиброза, ведущих к ремоделированию тубулоинтерстиция. На основе экспериментальных исследований был определен спектр наиболее значимых медиаторов, участвующих в реализации нефротоксического действия: хемокины, факторы роста, ряд эндотелиальных факторов, компоненты системы протеолиза/фибринолиза и др. В последние годы появилась возможность определения отдельных из них в моче больных хроническим гломерулонефритом, однако данные исследования пока характеризуются единичным характером [1].

Проведенная оценка индуцируемых протеинурией механизмов ремоделирования тубулоинтерстиция при хроническом гломерулонефрите на основе изучения экскреции с мочой молекулярных медиаторов интерстициального воспаления и фиброза позволила установить их значение для формирования прогноза хронического гломерулонефрита и обоснования нефропротективной стратегии была осуществлена на основе реализации следующего. По результатам оценки выраженности воспалительной реакции и интенсивности процессов фиброгенеза в тубулоинтерстиции почки по уровню экскреции с мочой профиброгенных медиаторов - моноцитарного хемотаксического протеина-1, фактора, регулирующего экспрессию и секрецию активированных нормальных Т-лимфоцитов и трансформирующего фактора роста -Р1.

Впервые в России в клинических условиях была проведена комплексная оценка механизмов развития тубулоинтерстициального фиброза как основы прогрессирования почечной недостаточности при хроническом гломерулонефрите. При этом было проведено исследование экскреции с мочой и экспрессии в ткани почки молекулярных медиаторов, которые характеризуют два основополагающих звена патогенеза ТИФ: усиление синтеза компонентов ЭЦМ - с одной стороны, и ослабление процессов их деградации - с другой, и связующего звена между ними -эндотелиальной дисфункции, которая усиливается нарушенной репарацией эндотелия. Было зафиксировано, что полученные результаты находятся в корреляции со степенью выраженности протеинурии и почечной недостаточности, что позволяет сделать вывод о том, что существует при протеинурических прогрессирующих формах хронического гломерулонефрита патогенетической цепи «протеинурия -интерстициальная секреция профиброгенных медиаторов -интерстициальное воспаление - фиброз» [2].

Исследование изменения мочевых показателей проводилось при дифференциации клинических вариантов протекания хронического гломерулонефрита: умеренной форме, при нефротическом синдроме с сохранной функцией почек и форме характеризующейся начальными признаками почечной недостаточности, а также стойкая форма хронического гломерулонефрита. В процессе исследования проводилось сопоставление с морфометрической оценкой интерстициального воспаления и фиброза. Зафиксированные при осуществлении клиникоморфологического сопоставления корреляционные связи дали возможность сформулировать гипотезу о наличии локально-почечного происхождения экскретируемых с мочой профиброгенных цитокинов, маркеров эндотелиальной дисфункции и факторов ангиогенеза, компонентов ЭЦМ и факторов протеолиза / фибринолиза и позволили сделать выводы о возможности применения вышеуказанных «мочевых тестов» как одного из неинвазивных методов мониторинга хронического гломерулонефрита.

Фиксируемая высокая информативность показателей экскреции с мочой МСР-1 и ТвР-р1 как маркеров степени интерстициального воспаления и фиброза позволила определить их значимость в формировании прогноза и для разработки стратегии лечения хронического гломерулонефрита. Так как наличие умеренного повышения в моче показателя МСР-1, отражает наличие выраженности клеточной воспалительной инфильтрации и усиления процессов фиброзирования в интерстициальной ткани почки, что требует проведения активной иммуносупрессивной терапии. Установленные в моче больных хроническим гломерулонефритом высокого уровня данного показателя с одновременным повышенным показателем экскрецией ТОР-Р1, ПАИ-1 и ФН характеризует неблагоприятную ситуацию, которая свидетельствует о выраженности процессов фиброза в почке и необходимости осуществления преимущественно нефропротективной стратегии.

Список литературы К вопросу о клеточно-молекулярных механизмах нефротоксического действия протеинурии и их роли в прогрессировании хронического гломерулонефрита

- Бобкова И.Н. Фибронектин мочи как показатель прогрессирования гломерулонефрита / Бобкова И.Н., Козловская Л.В., Тареева И.Е., Мухин H.A., Каррыева Б.Ч., Полянцева Л.Р. // Тезисы докладов научно-практической конференции, Тула. - 1997. - С. 34

- Козловская Л.В. Фибронектин мочи как показатель процессов фиброзирования в почке при нефрите / Козловская Л.В., Бобкова H.H., Варшавский В.А., Проскурнева Е.П., Мирошниченко Н.Г., Чеботарева Н.В., Мухин H.A. // Тер.арх. - 1999 - том 71 - №6 - С. 34-39

- Коагуляционные механизмы прогрессирования нефрита. Глава в руководстве для врачей «Нефрология» под редакцией И.Е. Тареевой, Москва, Издательство Медицина, 2000. - С. 234-239

- Козловская Л.В. Клиническое значение определения в моче больных гломерулонефритом молекулярных медиаторов воспаления / Козловская Л.В., Бобкова И.Н., Щербак A.B., Чеботарева Н.В., Плиева O.K., Варшавский В.А., Голицына Е.П. // Нефрология - 2003. - том 7 - С. 197-198.

- Лагонская В.Н. Особенности анемии у больных хроническим гломерулонефритом / В.Н. Лагонская // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2011. -№. 2-2. - С. 273-276.

- Мухин И.В. Сравнительная эффективность лечения хронического гломерулонефрите / И.В. Мухин // Нефрология, 2001. -вып. 5, №. 1. - С. 35-38.