К вопросу о коморбидности ишемической болезни сердца и патологии пищеварительной системы

Автор: Марковцева Мария Владимировна, Пащенко Иван Григорьевич, Цымбал Н.А.

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Внутренние болезни

Статья в выпуске: 4, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются универсальные патогенетические механизмы развития коморбидного течения ишемической болезни сердца (ИБС) и заболеваний органов пищеварительной системы. Представлен обзор исследований, касающихся изучения частных вопросов коморбидного течения ИБС и патологии верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Приведены результаты собственного исследования, посвященного изучению особенностей клинического течения ИБС и характера атеросклеротического повреждения коронарных артерий у больных после операции холецистэктомии.

Коморбидность, ишемическая болезнь сердца, заболевания пищеварительной системы, эндогенная интоксикация, дисфункция эндотелия

Короткий адрес: https://sciup.org/14112854

IDR: 14112854 | УДК: 616-06:616-005.4:616-037

Текст научной статьи К вопросу о коморбидности ишемической болезни сердца и патологии пищеварительной системы

Рассмотрение проблемы коморбидности с локальных позиций взаимодействия двух конкретных патологий не всегда способно выделить общие патогенетические механизмы этого состояния. Исследование общих факторов риска двух заболеваний, текущего при этом дисбаланса в работе симпатической и парасимпатической нервной системы, а также специфики дислипидемических процессов все же не позволяет рассматривать проблему комор-бидности ИБС и патологии пищеварительной системы как единый процесс [7, 19]. Тем не менее на современном этапе развития медицина накопила достаточный опыт для того, чтобы рассматривать состояние сочетанного течения ИБС и той или иной патологии пищеварительной системы с общих позиций, в основу которых на сегодняшний день полагается дисфункция эндотелия.

Эндотелиальная дисфункция сопровождается патологическим изменением продукции в эндотелии биологически активных веществ, что приводит к нарушению тонуса сосудистой стенки, патологическому спазму либо дилатации, и повышением проницаемости сосуда [4, 32, 35]. Эти процессы полагаются в основу формирования атеросклероза в артериях любого калибра [30, 31, 34]. Коронарные артерии при этом не являются исключением, что манифестируется развитием ИБС.

В качестве одной из ведущих причин формирования эндотелиальной дисфункции выдвигается эндотоксиновая агрессия. Эндо-токсинемия подразумевает под собой перманентное высвобождение продуктов патологического катаболизма и деструкции клеточных элементов в кровь с последующим негативным воздействием на эндотелий [2]. При адекватном функционировании ретикуло- эндотелиальной системы печени, гепатоцитов и липопротеидов высокой плотности эн-дотоксинемия является физиологическим элементом работы всего каскада биохимических реакций в организме. При нарушении системы антиэндотоксиновой защиты возникает персистирующая эндотоксинемия, оказывающая прямое повреждающее действие на эндотелиоциты, что приводит к развитию атеросклеротических процессов [1, 34].

При рассмотрении проблемы коморбид-ности ИБС и заболеваний органов пищеварительной системы становится ясным, что любая патология желудочно-кишечного тракта на определенном этапе своего развития способна привести к эндотоксинемии и, как следствие, стимулировать развитие атеросклероза, в частности привести к формированию ИБС [14].

Несмотря на возможную общность патогенетических механизмов развития ИБС и патологии органов пищеварительной системы в целом, каждое из этих сочетаний сопровождается уникальными характристиками, на некоторых из которых мы остановимся подробнее.

ИБС и патология верхних отделов желудочно-кишечного тракта

Как известно, ГЭРБ является одной из наиболее часто встречающихся патологий верхних отделов желудочно-кишечного тракта [11]. При этом количество больных, имеющих фоновое течение ГЭРБ, определяется в пределах 35–40 % от всех больных ИБС, и чаще это состояние диагностируется у женщин на фоне ожирения, сахарного диабета, артериальной гипертензии, т.е. компонентов метаболического синдрома [25, 28].

В целом, клинические проявления ИБС у больных с ГЭРБ отличаются более тяжелыми характеристиками, чем при изолированном течении. Заслуживает внимания факт частого появления стенокардических приступов у этой категории больных на фоне приема пищи и/или изменения положения тела. Одновременно с этим отмечается более высокая выраженность загрудинного болевого синдрома [11].

Эксперимент показал, что растяжение пищевода и гастроэзофагеальный рефлюкс, вне зависимости от состояния коронарного русла, способны приводить к типичной клинике стенокардии напряжения, сопровождающейся на ЭКГ смещением сегмента ST ниже изолинии, инверсией зубца Т, различными вариантами нарушения ритма [27, 31]. У больных с коморбидным течением ИБС и ГЭРБ эти факты нашли свое подтверждение. Так, при проведении 24-часовой pH-метрии с одновременным суточным мониторированием ЭКГ у больных ИБС и ГЭРБ определялось клинически значимое снижение сегмента ST, связанное с рефлюксом, чаще выявлялась наджелудочковая и желудочковая экстрасистолия [10, 26]. Авторы доказывают, что гастроэзофагеальные рефлюксы способны выступать в качестве триггеров стенокардических приступов.

Последнее подтверждается и при изучении экспериментального ульцерогенеза. Доказано, что после воздействия лекарственного ульцерогенного фактора развивается синдром эндогенной интоксикации, проявляющийся ростом индекса токсичности плазмы, молекул средней массы, а также снижением уровня альбумина. Предполагается, что зафиксированные патологические биохимические сдвиги связаны с нарушением детоксикационной функции печени, в основу которого полагаются мембрандеструктивные процессы [22].

ИБС и патология билиарной системы

Ранее нами было показано, что по сравнению с больными изолированной ИБС пациенты с коморбидным течением ИБС и холелитиазом характеризуются развитием кардиальной патологии в более молодом возрасте. В группе коморбидных больных достоверно чаще регистрировались стенокардия напряжения высокого функционального класса, частые эпизоды безболевой ишемии миокарда, нарушения ритма по типу предсердной и желудочковой экстрасистолии, было отмечено более раннее формирование хронической сердечной недостаточности [20]. Атеросклеротическое повреждение коронарных артерий у данной категории больных характеризовалось преимущественно изолированным однососудистым повреждением коронарного русла, чаще всего передней межжелудочковой ветви левой коронарной артерии [21].

Цель исследования. Изучить влияние операции холецистэктомии на клиническое течение ИБС у больных с холелитиазом.

Mатериалы и методы. Были проанализированы результаты обследования 90 больных с ИБС (стабильная стенокардия напряжения (СтН) II–III ФК на фоне холелитиаза (45 мужчин и 45 женщин) – группа I), которые сравнивались с результатами исследований 40 больных с ИБС (СтН II–III ФК и холецистэктомия в анамнезе (20 мужчин и 20 женщин) – группа II). Возраст пациентов, включенных в исследование, – от 40 до 65 лет. В исследование включались пациенты без перенесенного инфаркта миокарда и оперативных вмешательств на сердце в анамнезе. Длительность ИБС в группах не превышала 5 лет. Помимо стандартных клинических исследований у всех больных проводился расчет индекса массы тела (ИМТ) по Кетле

(норма ≤ 24 кг/м²) и коэффициента дисли-попротеидемии сыворотки крови (КД) по А.Н. Климову (норма ≤ 2,5).

Для оценки характера атеросклеротического повреждения коронарных артерий использовали метод селективной коронароангио-графии по методике C.T. Dotter et M.P. Judkins на аппарате Coroscop-Hicor (Siemens, Германия) в условиях рентгеноперацион-ной. Исследование выполнялось минимум в 4 проекциях для левой коронарной артерии и 2 проекциях для правой коронарной артерии.

Диагноз ЖКБ ставился на основании ультразвукового исследования органов брюшной полости.

Статистический анализ данных проводился на персональном компьютере с использованием пакета программ Statistica 6.0. Значения представлены в виде M±m, где М – среднее арифметическое значение признака, m – стандартная ошибка среднего квадратичного отклонения. При правильном типе распределения для сравнения групп применялся t-test, при неправильном типе – тест Манна-Уитни. Отношение шансов (ОШ), их 95 % доверительный интервал (ДИ) определяли по методике четырехпольной матрицы. При р<0,05 результаты считались статистически достоверными.

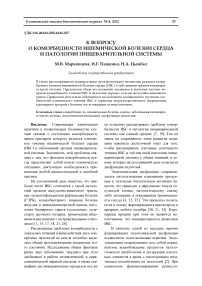

Результаты и обсуждение. Особенности клинического течения ИБС у больных с операцией холецистэктомии в анамнезе по сравнению с больными ИБС и сопутствующим холелитиазом, представленные в табл. 1, свидетельствуют о том, что больные группы I отличались более легким клиническим течением ИБС. Так СтН II ФК встречалась среди них чаще (ОШ – 2,69±0,44; 95 % ДИ – 1,14–6,38; р<0,05), а СтН III ФК соответственно реже (ОШ – 0,3±0,44; 95 % ДИ – 0,13–0,73; р<0,05). У пациентов этой группы достоверно реже регистрировались эпизоды безболевой ишемии миокарда (ББИМ) (ОШ – 0,43±0,39; 95 % ДИ – 0,2–0,95; р<0,05), нарушения ритма сердца по типу предсердной экстрасистолии (ОШ – 0,3±0,41; 95 % ДИ – 0,13–0,67; р<0,05), а также желудочковой экстраситолии (ОШ – 0,45±0,39; 95 % ДИ – 0,21–0,98; р<0,05).

Таблица 1

Особенности клинического течения ИБС на фоне холелитиаза и после операции холецистэктомии (M±m)

|

Признак |

Группа I n=90 |

Группа II n=40 |

p |

|

Средний возраст, лет |

56,1±6,1 |

61,0±6,0 |

0,03 |

|

ИМТ, кг/м²: |

31,8±4,4 |

31,3± 2,7 |

>0,05 |

|

избыточная масса тела (25–30 кг/м²) |

18 (20 %) |

10 (25 %) |

>0,05 |

|

ожирение 1 ст. (30–35 кг/м²) |

42 (46,7 %) |

22 (55 %) |

>0,05 |

|

ожирение 2 ст. (35–40 кг/м²) |

16 (17,8 %) |

6 (15 %) |

>0,05 |

|

ожирение 3 ст. (>40 кг/м²) |

4 (4,4 %) |

2 (5 %) |

>0,05 |

|

КД |

4,7±1,1 |

4,4±1,1 |

>0,05 |

|

СтН II ФК |

14 (15,6 %) |

15 (37,5 %) |

0,003 |

|

СтН III ФК |

76 (84,4 %) |

25 (62,5 %) |

0,006 |

|

ББИМ |

52 (57,8 %) |

15 (37,5 %) |

0,01 |

|

Предсердная экстрасистолия |

53 (58,9 %) |

12 (30 %) |

0,002 |

|

Желудочковая экстрасистолия |

49 (54,4 %) |

14 (35 %) |

0,001 |

|

ХСН 1 ст., I ФК |

29 (32,2 %) |

14 (35 %) |

>0,05 |

|

ХСН 2А ст., II ФК |

58 (64,4 %) |

26 (65 %) |

>0,05 |

|

ХСН 2Б ст., III ФК |

3 (3,3 %) |

– |

– |

|

Инвалидность, |

|||

|

всего больных: |

36 (40 %) |

17 (42,5 %) |

>0,05 |

|

2 гр. |

14 (15,6 %) |

12 (30 %) |

0,009 |

|

3 гр. |

22 (24,4 %) |

5 (12,5 %) |

0,001 |

Тем не менее достоверного снижения частоты встречаемости различных вариантов ХСН и общей инвалидизации у пациентов с ИБС после холецистэктомии не наблюдалось. Это может быть связано с возрастом больных группы I, который был достоверно больше по сравнению с пациентами группы II (61,0±6,0 года и 56,1±6,1 года соответственно, р=0,03).

При изучении структуры пораженных артерий по результатам коронароангиогра-фического исследования у больных с ИБС и операцией холецистэктомии в анамнезе подавляющее большинство (25 человек – 62,5 %) страдало распространенным атеросклеротическим повреждением. При этом поражение передней межжелудочковой ветви левой коронарной артерии отмечалось у 25 человек (62,5 %), у 24 (60 %) было зарегистрировано поражение ствола правой коронарной артерии, у 21 (52,5 %) – огибающей артерии, у 8 (20 %) – ствола левой коронарной артерии.

Только у 15 больных с ИБС и холецистэктомией в анамнезе (37,5 %) отмечалось локальное поражение коронарных артерий – передней межжелудочковой ветви левой коронарной артерии у 11 человек (27,5 %) и огибающей артерии у 4 (10 %). Ранее проведенные исследования показали, что в группе больных ИБС с фоновым холелитиазом гемодинамически значимое стенозирование одной из коронарных артерий преобладало над распространенным атеросклеротическим поражением сосудов и определялось в общей сложности у 58 больных (64,4 %). При этом в структуру локально пораженных артерий входили: передняя межжелудочковая ветвь – 36 случаев (40 %); огибающая артерия – 11 (12,2 %), правая коронарная артерия – 8 (8,9 %), задняя межжелудочковая ветвь – 3 (3,3 %) [21].

Таким образом, у больных с ишемической болезнью сердца и холецистэктомией в анамнезе, по сравнению с больными ИБС и холелитиазом, наблюдалось улучшение клинической картины основного заболевания за счет снижения количества больных с безболевой формой ишемии миокарда, стенокардией напряжения III ФК, а также предсердной и желудочковой экстрасистолией. Полученные результаты могут быть объяснимы купированием рефлекторного компонента холецистокардиального синдрома, наблюдаемого у больных ИБС и холелитиазом. Последнее достигается за счет улучшения пассажа желчи и устранения патологической симпато-вагусной афферентации со стороны желчного пузыря после его удаления. Следует отметить, что ряд авторов также отмечает улучшение клинической картины ИБС у больных холелитиазом после проведения операции холецистэктомии [5].

Однако полученные результаты корона-роангиографического исследования наводят на мысль о том, что проведение радикальной операции на желчном пузыре не влияет на развитие коронарного атеросклероза. Последнее объяснимо, с нашей точки зрения, рядом причин. Во-первых, операция холецистэктомии не способна редуцировать негативное влияние ряда биологически активных веществ, синтезирующихся при патологии билиарного тракта, а также текущую дислипидемию (в группах не получено значимого различия по уровню коэффициента дислипо-протеидемии, который в обеих группах был существенно выше нормы). В результате указанные неблагоприятные факторы продолжают оказывать свое повреждающее действие на эндотелий и после удаления желчного пузыря, вне зависимости от времени, прошедшего после операции [5, 13]. Во-вторых, пациенты с ИБС и холецистэктомией, включенные в наше исследование, отличались по сравнению с больными ИБС и фоновым холелитиазом более старшим возрастом. Можно предположить, что воздействие негативных биохимических эффектов в этой группе было более продолжительным. Полученные нами результаты могут свидетельствовать в пользу теории эндотоксинемии как одной из основополагающих причин развития состояния коморбидности ИБС и патологии органов пищеварительной системы.

Заключение. Таким образом, клинические исследования, посвященные изучению сочетания ИБС и заболеваний органов пищеварительной системы, в большинстве своем раскрывают частные моменты клинического течения отдельного коморбидного состояния. В целом, это явление характеризуется более тяжелой клинической картиной кардиальной патологии. Причины этого могут быть объяснимы, если рассматривать проблему комор-бидности ИБС и патологии органов пищеварительной системы с точки зрения универсальных патогенетических механизмов, связанных прежде всего с возникновением эндотелиальной дисфункции.

-

1. Апполонин А. В., Яковлев М. Ю., Рудик В. М. Эндотоксинсвязывающие системы крови // Журнал микробиол. 1990. № 11. С. 45.

-

2. Биохимические аспекты эндотоксикоза / Р. Е. Киселева [и др.]. Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2002. 103 с.

-

3. Бороденко Е. В. Анализ нарушений липидного профиля у больных ЖКБ // Аспирантский вестник Поволжья. 2009. № 3–4. С. 158–161.

-

4. Бувальцев В. И. Дисфункция эндотелия как новая концепция профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний // Междунар. мед. журн. 2001. № 3. С. 202–209.

-

5. Ветшев П. С., Сулимов П. В., Ногтев П. В. Холкцистокардиальный синдром в клинической практике // Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии. 2004. № 6. С. 15–19.

-

6. Влияние патологии желчевыводящих путей на риск развития ишемической болезни сердца / А. М. Шилов [и др.] // Рус. мед. журн. 2008. Т. 16, № 25. С. 1695–1698.

-

7. Григорьева И. Н., Никитин Ю. П. Липидный обмен и желчнокаменная болезнь. Новосибирск : Мегаграфикс, 2005. 176 с.

-

8. Диагностика и лечение стабильной стенокардии. Российские рекомендации // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2008. № 7 (6) (прил. 4).

-

9. Дисфункция эндотелия при липидном ди-стресс-синдроме и дисметаболических последствиях перитонита / В. С. Савельев [и др.] // Рус. мед. журн. 2009. Т. 17, № 14. С. 881–891.

-

10. Звенигородская Л. А., Таранченко Ю. В. Особенности течения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у пожилых больных с сопутствующей ишемической болезнью сердца // Тер. арх. 2006. Т. 78, № 2. С. 42–46.

-

11. Зверева С. И., Еремина Е. Ю., Рябова Е. А. Распространенность и особенности сочетанного течения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и ишемической болезни сердца // Медицинский альманах. 2011. № 2 (15). С. 103–106.

-

12. Иванов Н. Г., Крипак О. Н. Изменения системной и внутрисердечной гемодинамики у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и миокардиодистрофиями различного происхождения // Вестник Российской Военномедицинской академии. XI Всероссийская науч-

но-практическая конференция «Актуальные вопросы клиники, диагностики и лечения больных в многопрофильном лечебном учреждении» : матер. конф. – СПб., 2009. № 2 (прил.). С. 175.

-

13. Иванченкова Р. А. Хронические заболевания желчевыводящих путей. М. : Атмосфера, 2006. 416 с.

-

14. Игнатьева Т. П., Тувалева Л. С., Курам-шина О. А. Заболевания желудочно-кишечного тракта как фактор риска развития ишемической болезни сердца // Эксперим. и клин. гастроэнте-рол. 2004. № 1. С. 122.

-

15. Клинико-патогенетические варианты течения хронической абдоминальной ишемии / С. А. Белякин [и др.] // Вестник Рос. военно-мед. академии. 2011. № 2 (34). С. 23–26.

-

16. Крипак О. Н. Состояние системной и внутрисердечной гемодинамики у больных с миокардиодистрофиями различного происхождения : автореф. дис. … канд. мед. наук. – СПб. : Санкт-Петербургский гос. ун-т, 2010. – 18 с.

-

17. Куимов А. Д., Кривошеев А. Б., Хван Л. А. Клинические особенности язвенной болезни, ассоциированной с ИБС // Эксперим. и клин. гаст-роэнтерол. 2004. № 1. С. 124.

-

18. Логинов С. В., Козлов И. В., Шварц Ю. Г. Хеликобактериоз и некоторые показатели электрической нестабильности миокарда у больных с сочетанием гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и ишемической болезни сердца // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 2006. № 1. С. 98–105.

-

19. Маев И. В., Дичева Д. Т. Патогенетические механизмы формирования патологии гепатобилиарной системы у больных с метаболическим синдромом и пути их коррекции // Consilium medicum. Гастроэнтерология. 2008. № 2. С. 18–24.

-

20. Марковцева М. В. Феномен коморбидно-сти ишемической болезни сердца и холелитиаза // Ульяновский медико-биологический журн. 2012. № 1. С. 24–30.

-

21. Марковцева М. В., Пащенко И. Г., Клочкова Т. С. Структурно-функциональные изменения сердца у больных ишемической болезнью сердца и холелитиазом в условиях коморбидности // Врач-аспирант. 2010. № 6.4 (43). С. 495–501.

-

22. Мосина Л. М., Авдейкина О. И. Ульцеро-генез и эндогенная интоксикация // Эксперим. и клин. гастроэнтерол. 2008. № 6. С. 36–40.

-

23. Павлов О. Н. Результаты эндоскопического исследования верхних отделов пищеварительного тракта больных ишемической болезнью сердца // Эксперим. и клин. гастроэнтерол. 2010. № 11. С. 23–28.

-

24. Ситникова У. Б., Балабина Н. М. Клинико-патогенетическое значение гастроэзофагеального рефлюкса у больных ИБС // Сиб. мед. журн. 2010. № 5. С. 20–23.

-

25. Таранченко Ю. В. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у больных ишемической бо-

лезнью сердца : автореф. дис. … канд. мед. наук. М. : ЦНИИ гастроэнтерологии, 2003. 25 с.

-

26. Федосеева О. С., Федулаев Ю. Н., Корочкин И. М. Сравнительная характеристика качественных и количественных показателей преходящей ишемии миокарда, данных суточной рН-метрии у больных ишемической болезнью сердца и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью // Рос. кард. журнал. 2011. № 1. С. 45–48.

-

27. Шишлов А. Ю., Дымшиц М. А. Одновременное рН- и ЭКГ-мониторирование при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и ишемической болезни сердца // Актуальные вопросы внутренней медицины и педагогики. М. : Русский врач, 2000. С. 132–136.

-

28. Эзофагогенные и коронарогенные боли в грудной клетке: проблемы дифференциальной диагностики / О. А. Сторонова [и др.] // Рос. журнал гастроентерол., гепатол., колопроктол. 2002. № 1. С. 68–72.

-

29. Atheroprotective Mechanisms Activated by Fluid Shear Stress in Endothelial Cells / B. C. Berk [et al.] // Drug News Perspect. 2002. Vol. 15, № 3. Р. 133–139.

-

30. Bell D. M. Markers for progression of coronary disease. Pharmacotherapy. 2001. № 21 (9 Pt 2). P. 190–194.

-

31. Chauhan A., Petch M. C., Schofield P. M. Cardio-oesophageal reflex in human as a mechanism for «linked angina» // Eur. Heart J. 1996. Vol. 17. P. 407–413.

-

32. Feinstein A. R. Pre-therapeutic classification of co-morbidity in chronic disease // Journal Chronic Disease. 1970. Vol. 23 (7). P. 455–468.

-

33. Mildly oxidized low density lipoprotein induces contraction of humen endothelial cells through activation of Rho/Rho kinase and inhibition of myosin light chain phosphotase / M. Essler [et al.] // J. Biol. Chem. 1999. Vol. 274, № 43. Р. 303–614.

-

34. Number and migratory activity of circulating endothelial progenitor cells inversely correlate with risk factors for coronary artery disease / M. Vasa [et al.] // Circ. Res. 2001. Vol. 89. P. 1–7.

-

35. Systemic nature of endothelial dysfunction and atherosclerosis between coronary and peripheral regulation of resistens vesels / V. Schuchinger [et al.] // Europ. Heart J. 1999. Vol. 20. P. 653.

-

36. Vanhoutte P. M. Endothelial dysfunction and atherosclerosis // Europ. Heart J. 1997. Vol. 18. P. 19–29.

-

37. Yakovlev M. Yu. Elements of endotoxin theory of human physiology and pathology: systemic endotoxinemia, endotoxin aggression and endotoxin insufficiency // J. Endotoxin research. 2000. Vol. 6, № 2. Р. 120.

TO THE ISHEMIC HEART DISEASE AND DIGESTIVE SYSTEM DISEASES COMORBIDITY PROBLEM

M.V. Markovtseva, I.G. Pashenko, N.A. Zimbal

Ulyanovsk State University

Список литературы К вопросу о коморбидности ишемической болезни сердца и патологии пищеварительной системы

- Апполонин А. В., Яковлев М. Ю., Рудик В. М. Эндотоксинсвязывающие системы крови//Журнал микробиол. 1990. № 11. С. 45.

- Биохимические аспекты эндотоксикоза/Р. Е. Киселева [и др.]. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2002. 103 с.

- Бороденко Е. В. Анализ нарушений липидного профиля у больных ЖКБ//Аспирантский вестник Поволжья. 2009. № 3-4. С. 158-161.

- Бувальцев В. И. Дисфункция эндотелия как новая концепция профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний//Междунар. мед. журн. 2001. № 3. С. 202-209.

- Ветшев П. С., Сулимов П. В., Ногтев П. В. Холкцистокардиальный синдром в клинической практике//Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии. 2004. № 6. С. 15-19.

- Влияние патологии желчевыводящих путей на риск развития ишемической болезни сердца/А. М. Шилов [и др.]//Рус. мед. журн. 2008. Т. 16, № 25. С. 1695-1698.

- Григорьева И. Н., Никитин Ю. П. Липидный обмен и желчнокаменная болезнь. Новосибирск: Мегаграфикс, 2005. 176 с.

- Диагностика и лечение стабильной стенокардии. Российские рекомендации//Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2008. № 7 (6) (прил. 4).

- Дисфункция эндотелия при липидном дистресс-синдроме и дисметаболических последствиях перитонита/В. С. Савельев [и др.]//Рус. мед. журн. 2009. Т. 17, № 14. С. 881-891.

- Звенигородская Л. А., Таранченко Ю. В. Особенности течения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у пожилых больных с сопутствующей ишемической болезнью сердца//Тер. арх. 2006. Т. 78, № 2. С. 42-46.

- Зверева С. И., Еремина Е. Ю., Рябова Е. А. Распространенность и особенности сочетанного течения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и ишемической болезни сердца//Медицинский альманах. 2011. № 2 (15). С. 103-106.

- Иванов Н. Г., Крипак О. Н. Изменения системной и внутрисердечной гемодинамики у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и миокардиодистрофиями различного происхождения//Вестник Российской Военно-медицинской академии. XI Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы клиники, диагностики и лечения больных в многопрофильном лечебном учреждении»: матер. конф. -СПб., 2009. № 2 (прил.). С. 175.

- Иванченкова Р. А. Хронические заболевания желчевыводящих путей. М.: Атмосфера, 2006. 416 с.

- Игнатьева Т. П., Тувалева Л. С., Курамшина О. А. Заболевания желудочно-кишечного тракта как фактор риска развития ишемической болезни сердца//Эксперим. и клин. гастроэнтерол. 2004. № 1. С. 122.

- Клинико-патогенетические варианты течения хронической абдоминальной ишемии/С. А. Белякин [и др.]//Вестник Рос. военно-мед. академии. 2011. № 2 (34). С. 23-26.

- Крипак О. Н. Состояние системной и внутрисердечной гемодинамики у больных с миокардиодистрофиями различного происхождения: автореф. дис. … канд. мед. наук. -СПб.: Санкт-Петербургский гос. ун-т, 2010. -18 с.

- Куимов А. Д., Кривошеев А. Б., Хван Л. А. Клинические особенности язвенной болезни, ассоциированной с ИБС//Эксперим. и клин. гастроэнтерол. 2004. № 1. С. 124.

- Логинов С. В., Козлов И. В., Шварц Ю. Г. Хеликобактериоз и некоторые показатели электрической нестабильности миокарда у больных с сочетанием гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и ишемической болезни сердца//Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 2006. № 1. С. 98-105.

- Маев И. В., Дичева Д. Т. Патогенетические механизмы формирования патологии гепатобилиарной системы у больных с метаболическим синдромом и пути их коррекции//Consilium medicum. Гастроэнтерология. 2008. № 2. С. 18-24.

- Марковцева М. В. Феномен коморбидности ишемической болезни сердца и холелитиаза//Ульяновский медико-биологический журн. 2012. № 1. С. 24-30.

- Марковцева М. В., Пащенко И. Г., Клочкова Т. С. Структурно-функциональные изменения сердца у больных ишемической болезнью сердца и холелитиазом в условиях коморбидности//Врач-аспирант. 2010. № 6.4 (43). С. 495-501.

- Мосина Л. М., Авдейкина О. И. Ульцерогенез и эндогенная интоксикация//Эксперим. и клин. гастроэнтерол. 2008. № 6. С. 36-40.

- Павлов О. Н. Результаты эндоскопического исследования верхних отделов пищеварительного тракта больных ишемической болезнью сердца//Эксперим. и клин. гастроэнтерол. 2010. № 11. С. 23-28.

- Ситникова У. Б., Балабина Н. М. Клинико-патогенетическое значение гастроэзофагеального рефлюкса у больных ИБС//Сиб. мед. журн. 2010. № 5. С. 20-23.

- Таранченко Ю. В. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у больных ишемической болезнью сердца: автореф. дис. … канд. мед. наук. М.: ЦНИИ гастроэнтерологии, 2003. 25 с.

- Федосеева О. С., Федулаев Ю. Н., Корочкин И. М. Сравнительная характеристика качественных и количественных показателей преходящей ишемии миокарда, данных суточной рН-метрии у больных ишемической болезнью сердца и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью//Рос. кард. журнал. 2011. № 1. С. 45-48.

- Шишлов А. Ю., Дымшиц М. А. Одновременное рН-и ЭКГ-мониторирование при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и ишемической болезни сердца//Актуальные вопросы внутренней медицины и педагогики. М.: Русский врач, 2000. С. 132-136.

- Эзофагогенные и коронарогенные боли в грудной клетке: проблемы дифференциальной диагностики/О. А. Сторонова [и др.]//Рос. журнал гастроентерол., гепатол., колопроктол. 2002. № 1. С. 68-72.

- Atheroprotective Mechanisms Activated by Fluid Shear Stress in Endothelial Cells/B. C. Berk [et al.]//Drug News Perspect. 2002. Vol. 15, № 3. Р. 133-139.

- Bell D. M. Markers for progression of coronary disease. Pharmacotherapy. 2001. № 21 (9 Pt 2). P. 190-194.

- Chauhan A., Petch M. C., Schofield P. M. Cardio-oesophageal reflex in human as a mechanism for «linked angina»//Eur. Heart J. 1996. Vol. 17. P. 407-413.

- Feinstein A. R. Pre-therapeutic classification of co-morbidity in chronic disease//Journal Chronic Disease. 1970. Vol. 23 (7). P. 455-468.

- Mildly oxidized low density lipoprotein induces contraction of humen endothelial cells through activation of Rho/Rho kinase and inhibition of myosin light chain phosphotase/M. Essler [et al.]//J. Biol. Chem. 1999. Vol. 274, № 43. Р. 303-614.

- Number and migratory activity of circulating endothelial progenitor cells inversely correlate with risk factors for coronary artery disease/M. Vasa [et al.]//Circ. Res. 2001. Vol. 89. P. 1-7.

- Systemic nature of endothelial dysfunction and atherosclerosis between coronary and peripheral regulation of resistens vesels/V. Schuchinger [et al.]//Europ. Heart J. 1999. Vol. 20. P. 653.

- Vanhoutte P. M. Endothelial dysfunction and atherosclerosis//Europ. Heart J. 1997. Vol. 18. P. 19-29.

- Yakovlev M. Yu. Elements of endotoxin theory of human physiology and pathology: systemic endotoxinemia, endotoxin aggression and endotoxin insufficiency//J. Endotoxin research. 2000. Vol. 6, № 2. Р. 120.