К вопросу о культурно-хронологической и функциональной принадлежности костяных «пряжек» в Среднем Поднепровье

Автор: Лысенко С.Д.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 225, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается конкретная категория находок, известных как костные ленты, типичные для терминального периода позднего бронзового века. Находки связаны с широким кругом археологических объектов, характеризующихся использованием лошадей, боевых колесниц и щечек. Более 40 находок известны из Среднего Днепра. Автор издает подробный морфологический анализ и классификацию. Он приходит к выводу, что в районе Среднего Днепра рассматриваемые плиты функционировали в культурном кругу Трчиниек и использовались не как детали военной техники, а как амулеты-орнаменты.

Поздний бронзовый век, среднее поднепровье, поясные пряжки, морфология, классификация, культурная атрибуция

Короткий адрес: https://sciup.org/14328429

IDR: 14328429

Текст научной статьи К вопросу о культурно-хронологической и функциональной принадлежности костяных «пряжек» в Среднем Поднепровье

Среднее Поднепровье находится в северо-западной части Восточно-Европейской равнины, между 49 и 51,5° с. ш. и 28 и 33° в. д. Регион расположен в двух природно-климатических зонах: лесостепной и смешанных лесов, гра- ница между которыми делит регион на две приблизительно одинаковые части. В центре исследуемой территории находится Киевское плато. С севера регион ограничен болотами бассейна Припяти; с запада и юго-запада – водоразделом Приднепровской возвышенности. Восточная граница проходит по левому берегу долины Днепра (водораздел малых левых притоков Днепра и бассейна Сулы), занимая северо-восточный склон Украинского кристаллического щита. Очерченная территория протянулась с северо-запада на юго-восток, вдоль среднего течения Днепра и низовьев Припяти, приблизительно на 360 км и с юго-запада на северо-восток, от истоков Тетерева до северо-восточного берега Киевского водохранилища, – на 240 км; в Черкасском Поднепровье регион сужается до 120 км. Административно регион охватывает Киевскую, восточную часть Черкасской и Житомирской областей Украины.

Ландшафтная специфика Среднего Поднепровья состоит в том, что граница между Полесьем и лесостепью, прямая и резкая в западной части Украины, здесь становится извилистой – по языкам ледниковых отложений дерново-подзолистые почвы вклиниваются в лесостепь, а лесостепные почвы по лессовым островам проникают глубоко в Полесье, резко выделяясь на фоне полесских низменных ландшафтов (Природа Украинской ССР… 1986. С. 32, 33). Частое чередование ландшафтов делало неизбежным контакты коллективов, осваивающих различные экологические ниши.

Гидрографическую систему региона составляют бассейны малых притоков Днепра в его среднем течении – от впадения Припяти на севере до Тясмина и г. Кременчуга на юге. Принадлежность памятников к определенной речной системе накладывала на них определенные микрорегиональные особенности, т. к. отражала направления межрегиональных связей. Большинство крупных правобережных притоков Днепра второго (Припять, Тетерев, Ирепень, Стуг-на, Красная, Рось), третьего (Уж, Ирша, Здвиж, Унава, Росава, Каменка, Рос-тавица), четвертого (Норин, Жерев) порядков протекает в широтном направлении. Напротив, левобережные реки (Трубеж, Недра, Супой, Золотоношка, Сула) текут в меридиональном направлении, практически параллельно руслу Днепра, на участке от Припяти до Роси (т. е. на большей части исследуемой территории).

Будучи средоточием водных артерий, регион, в силу географического положения и ландшафтных особенностей, издревле являлся еще и местом пересечений магистральных сухопутных путей, в т. ч. трансъевропейского лесостепного пути эпохи бронзы ( Отрощенко , 1995. С. 18, 19; Отрощенко, Вовк , 1998. С. 12; Лысенко , 2002а. С. 104–111; 2005а. С. 114–119). Значение коммуникаций неизбежно усиливалось в переходные периоды истории, когда, в силу разных причин, происходило перемещение значительных людских коллективов. Одним из таких был период, переходный от средней к поздней бронзе, который часто называют «героической эпохой» или «эпохой боевых колесниц» ( Отро-щенко , 2001. С. 43, 44).

Появление боевой колесницы во многом повлияло на дальнейшее развитие Старого Света, кардинально изменив его облик. В орбиту глобальных исторических изменений были втянуты не только население Великой Евразийской Степи и дряхлеющие государства Древнего Востока, но и прилегающие к степи тер- ритории, в частности украинская правобережная лесостепь и южное Полесье, представлявшие собой юго-восточную периферию круга культур шнуровой керамики и формирующегося на его основе тшинецкого культурного круга (далее ТКК). Отголосок тех событий евразийского масштаба – появление в Среднем Поднепровье костяных пряжек.

По мнению В.В. Отрощенко, костяные пряжки представляли собой детали парадного и боевого оснащения воинов-колесничих, будучи морфологически и комплексно связанными с дисковидными псалиями ( Отрощенко , 1998. С. 113–117). Подобного мнения придерживается и А. И. Василенко ( Василенко, Супрун , 1998. С. 35; Василенко , 2001. С. 66). В Восточной Европе известно около 500 костяных изделий, интерпретируемых обычно как пряжки ( Отро-щенко , 1998. С. 113). А. М. Усачук провел трасологический анализ 87 подобных изделий, происходящих с территории от Молдавии до Поволжья; зафиксировано, что большинство их использовалось именно в качестве пряжек, однако некоторые вещи являлись украшениями-подвесками ( Усачук , 1998. С. 125–135).

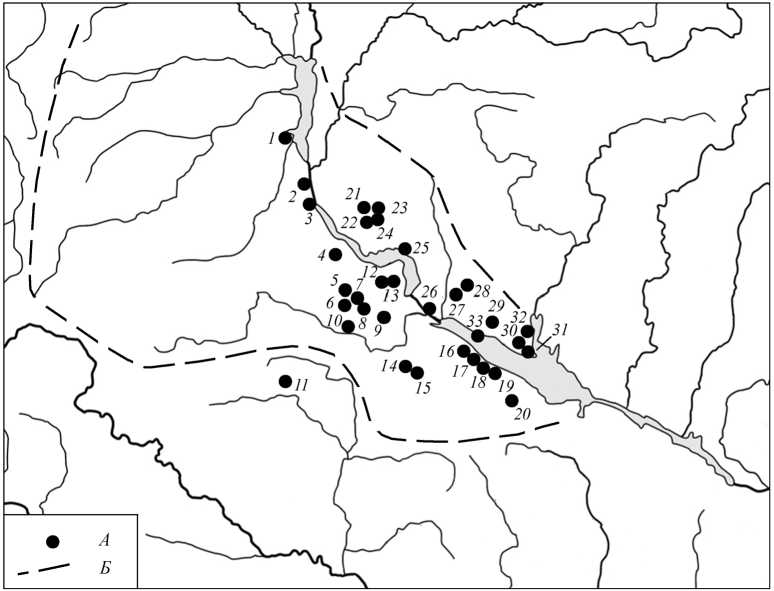

В Среднем Поднепровье нами учтены 44 пряжки. Все находки связаны с лесостепными ландшафтами. 37 пряжек происходят из 36 погребений (10% от учтенных ингумаций эпохи поздней бронзы). Шесть пряжек, найденных вне закрытых комплексов (в культурном слое или на поверхности), очевидно, также следует связывать с разрушенными погребениями. Большинство пунктов с пряжками расположено недалеко от долины Днепра; 24 – на правом, 19 – на левом его берегу (рис. 1).

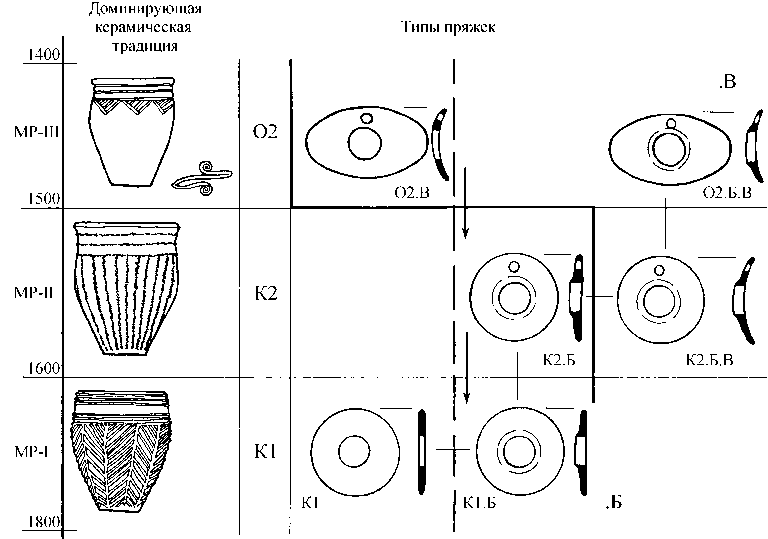

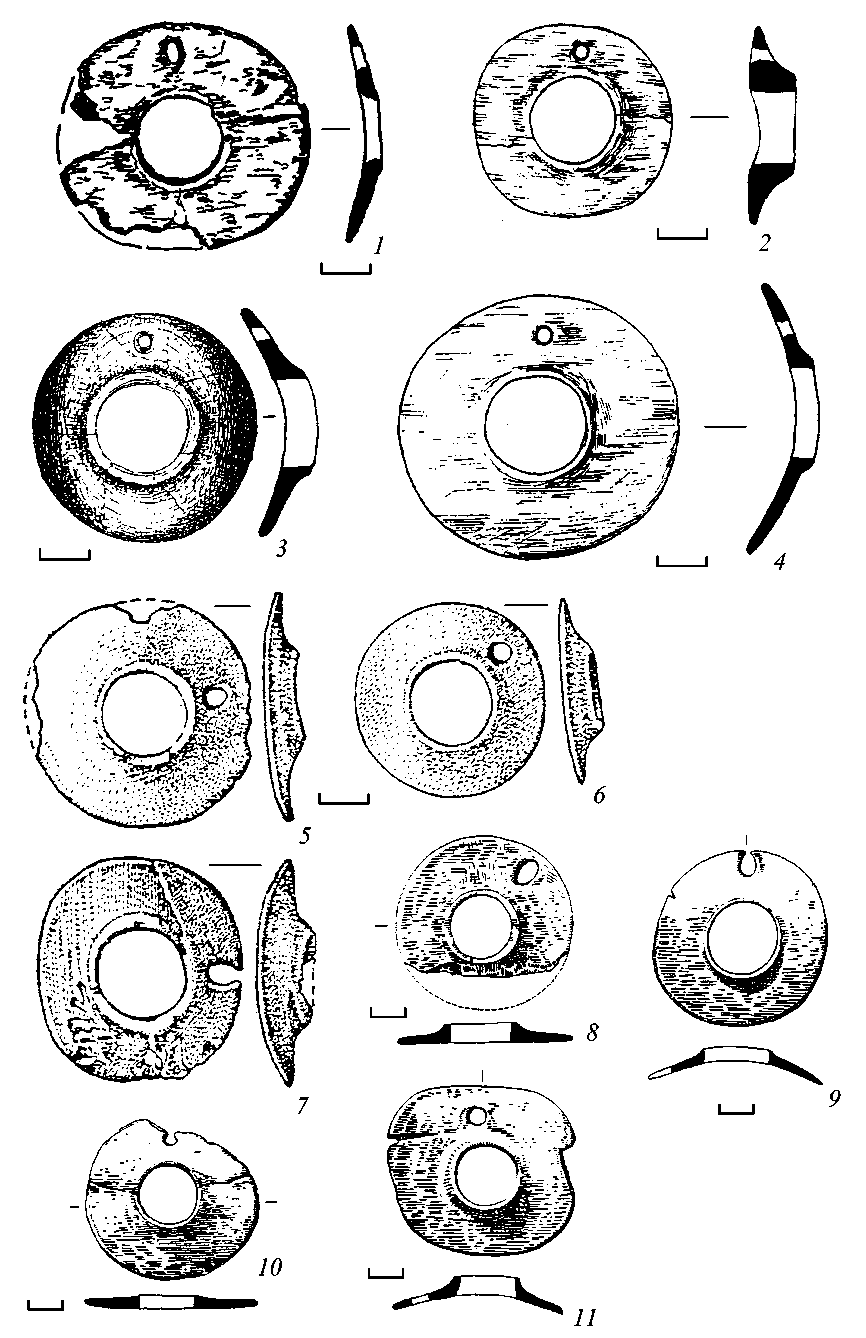

Основными признаками пряжек из Среднего Поднепровья являются форма – круглая (К) или овальная (О); количество отверстий – одно (1) или два (2); наличие бортика (Б) или его отсутствие вокруг большого отверстия; выгнутость (В), наличие бокового выступа/планки.

По совокупности этих признаков предлагаем классифицировать пряжки Среднего Поднепровья, придерживаясь «принципа конструктора». Например: пряжка типа К1 – круглая плоская пряжка с одним отверстием; пряжка типа К2.Б – круглая плоская пряжка с двумя отверстиями и бортиком вокруг большого отверстия; О2.Б.В – овальная с двумя отверстиями, бортиком, выгнутая. Предлагаемая маркировка при классификации пряжек, во-первых, наглядна, что облегчает сравнение пряжек между собой; во-вторых – является открытой системой, т. е. может быть дополнена (рис. 2).

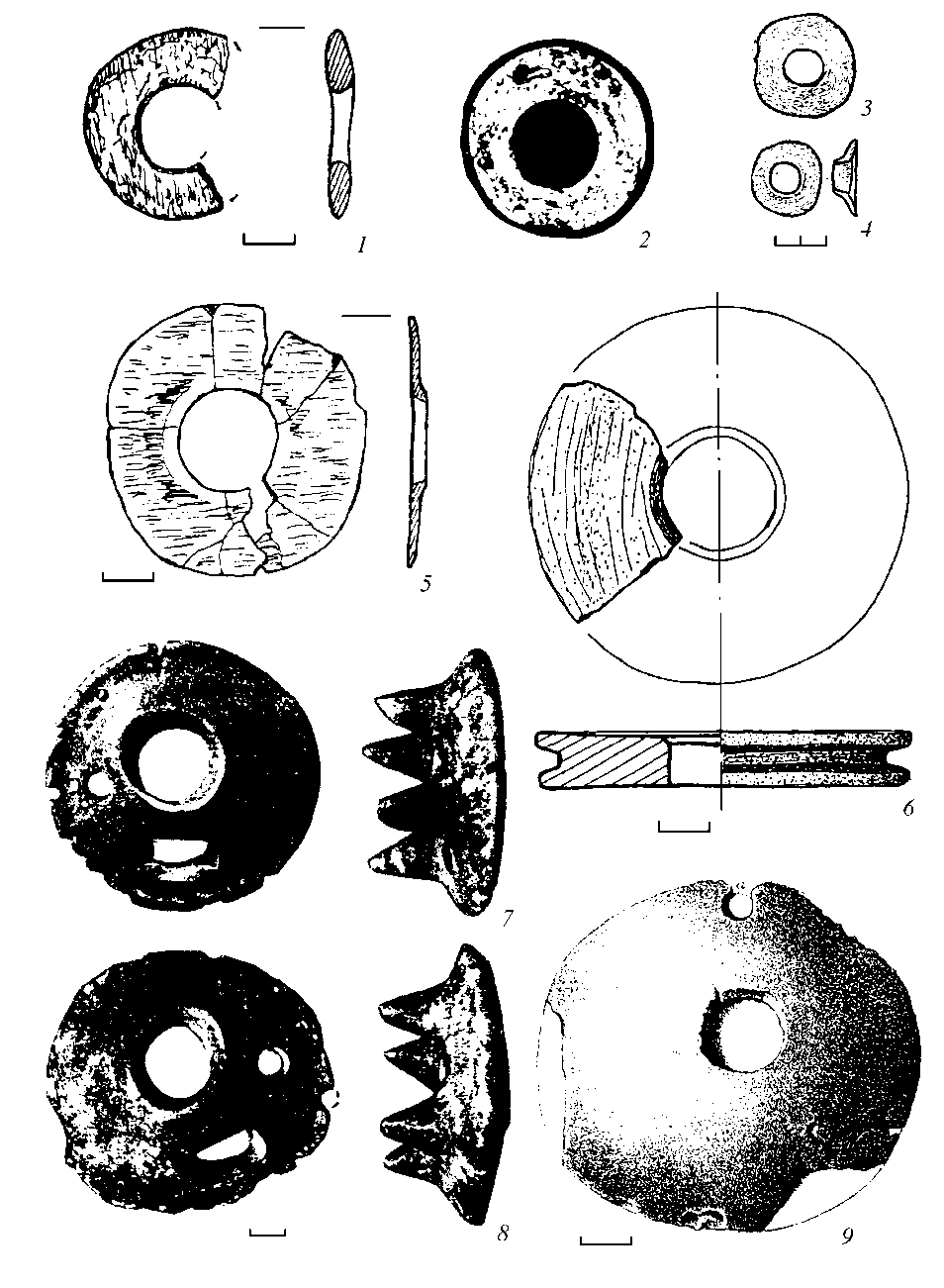

Пряжки типа К1 (6 экз.):

К1 – 4 экз.: Бучак, ур. Бабина Гора (рис. 3, 3 ; Бондарь, Максимов , 1971. С. 61–62; Березанская , 1982. С. 30. Рис. 4, 11 ; 1986. С. 19. Рис. 5, 4 ); Веселинов-ка, 1-75/1 (рис. 3, 2 ; Круц, Погорелый , 1975); Лазорцы (б. Каневский у. б. Киевской губ.; «половина костяного плоского поясного кольца»; Каталог выставки XII АС, 1899. С. 13, из коллекции у-та св. Владимира, № 330); Червоная Слобода, 1-90/4 (рис. 3, 1 ; Сиволап, Сиволап , 1990).

К1.Б – 2 экз.: Бучак, ур. Бабина Гора (рис. 3, 4 ; Бондарь, Максимов , 1971. С. 79; Березанская , 1982. С. 30, Рис. 4, 11 ; 1986. С. 19. Рис. 5, 4 ); Вознесенское (ст. Пальмира), 2/3 (рис. 3, 5 ; Григорьев, Сиволап , 1988).

Пряжки типа К2 (13 экз.):

Рис. 1. Населенные пункты Среднего Поднепровья, у которых обнаружены костяные пряжки

А – костяные пряжки

Б – среднее Поднепровье

1 – Козаровичи; 2 – Киев; 3 – Чапаевка; 4 – Черняхов; 5 – Липовец ; 6 – Росава; 7 – Поток; 8 – Емчи-ха; 9 – Беркозовка; 10 – Богуслав; 11 – Баштечки; 12 – Лазорцы; 13 – Бучак; 14 – Городище; 15 – Ксаверово; 16 – Черкассы; 17 – Червоная Слобода; 18 – Леськи; 19 – Худяки; 20 – Новосе-лица; 21 – Любарцы; 22 – Мирное; 23 – Веселиновка; 24 – Тарасовка; 25 – Переяслав-Хмель-ницкпй; 26 – Бубновая Слободка; 27 – Подольское; 28 – Вознесенское; 29 – Великие Каневцы;

30 – Тимченки; 31 – Клещинцы; 32 – Лящевка; 33 – Чапаевка

К2.Б – 6 экз.: Бубновая Слободка, 9/1, 2, 3 (рис. 4, 7, 5, 6 соответственно; Беляев и др. , 1983); Емчиха, к. 373 (рис. 4, 10 ; Качалова , 1974. С. 16, Табл. 4, 8 ); Липовец, 264/3 (рис. 4, 8 ; Там же. С. 14. Табл. 1, 6 ); Лящевка, 1/2 (рис. 4, 2 ; Григорьев, Шемшур, Демартино , 1990. Рис. 15).

К2.Б.В – 5 экз.: Клещинцы, 3/1 (рис. 4, 1 ; Григорьев, Демартино, Деткин , 1991); Лящевка, 1/1 (рис. 4, 4 ; Григорьев, Шемшур, Демартино , 1990. Рис. 14); Подольское, 8/1 (рис. 4, 3 ; Григорьев, Баштовой , 1989. Рис. 54, 4 ); Поток, 398/5 (рис. 4, 9 ; Качалова , 1974. С. 17. Табл. 5, 5 ) и находка на поле (рис. 4, 11 ; Там же. С. 21. Табл. 16, 1 ).

Рис. 2. Типология костяных пряжек Среднего Поднепровья

Особенностью случайной находки из Потока является то, что край сектора с маленьким отверстием уплощен и выделен боковыми надрезами в подобие трапециевидной планки.

Изображения двух пряжек, по описанию отнесенных к типу К2, нам найти не удалось: Новоселица, ур. Молюхов Бугор, погребение («круглая костяная пряжка с двумя дырочками разного диаметра обычного срубного типа»: Даниленко , 1955. С. 43); Черняхов, погребение («поясная пряжка – плоский костяной кружок с двумя отверстиями для ремня»: Каталог выставки XII АС, 1899. С. 7, из коллекции ун-та св. Владимира, № 102–103).

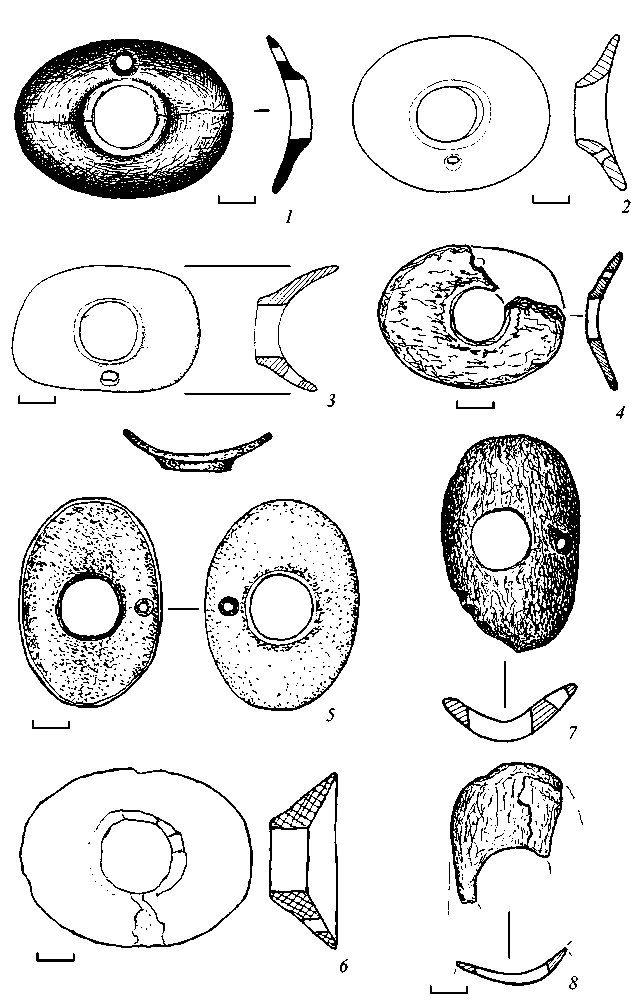

Пряжки типа О2 (19 экз.):

О2.Б.В. – 14 экз.: Беркозовка, к. 381 (рис. 6, 2 ; Качалова , 1974. С. 17. Табл. 5, 4 ); Городище, 1/1 (рис. 6, 5 ; Савко, Назаров , 1995. Рис. 14, 1 ); Ксаверово, 1/2 (рис. 6, 10 ; Ковпаненко и др. , 1984. Рис. 37, 38); Леськи, 1/8 (рис. 6, 6 ; Сиволап, Сиволап , 1990); Любарцы, 5/2 (рис. 6, 9 ; Березанская, Круц, Ковалева , 1974; Березанская , 1986. Рис. 5, 1 ); Мирное 1, 2/1 – 2 экз. (рис. 6, 7, 8 ; Березанская, Круц, Ковалева , 1974; Березанская , 1986. Рис. 5, 2 ); Переяслав-Хмельницкий, «Хрест» (рис. 5, 6 ; Савчук , 1966); Подольское, 9/1 (рис. 5, 1 ; Григорьев, Баштовой , 1989. Рис. 59); Росава, 8/2 (рис. 6, 3 ; Клочко, Воронцов, Салий , 1984; Klochko , 1999. P. 185. Fig. 15, 1 ); Тимченки, 2/1 (рис. 5, 5 ; Сиволап , 1989); Худяки, 1/9 (рис. 5, 3 ; раскопки М. П. Сиволапа 1994 г.; информация Д. П. Куштана); Чапаевка 7, п. 1 (рис. 5, 2 ; Куштан , 1999); Черкассы, 7/2 (рис. 5, 4 ; Сиволап , Сиволап , 1991).

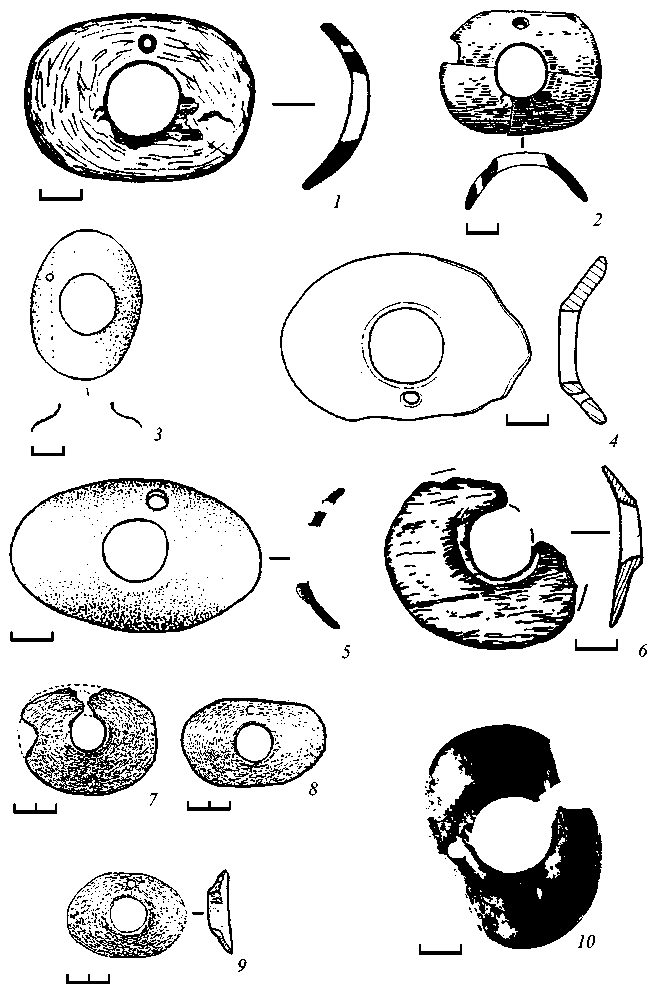

Рис. 3. Круглые костяные пряжки с одним отверстием из Среднего Поднепровья ( 1–5 ), керамический диск с Малополовецкого могильника ( 6 ), роговые псалии из Трахтемирова ( 7, 8 ) и янтарный медальон подкарпатской культуры шнуровой керамики из Хоросткова в Поднестровье ( 9 )

Рис. 4. Круглые пряжки с двумя отверстиями из Среднего Поднепровья

Рис. 5. Овальные пряжки с двумя отверстиями из Среднего Поднепровья

Рис. 6. Овальные пряжки с двумя отверстиями из Среднего Поднепровья

О2.В – 5 экз.: Козаровичи, ур. Буславка (2 экз., одна пряжка сильно фрагментирована, к типу отнесена условно, по аналогии с целой) (рис. 5, 7, 8 ; Куриленко, Отрощенко , 1998. С. 241; Лысенко , 1999. С. 70, Рис. 5, 1, 2 ); Лящевка-остров 1, п. 1 (рис. 6, 4 ; Куштан , 1999); Тарасовка, 1/2 ( Березанская, Круц, Ковалева , 1974); Червоная Слобода, 4/8 (рис. 6, 1 ; Сиволап , Сиволап , 1990).

Изображений пяти пряжек, упоминаемых в литературе без дополнительных признаков, нам найти не удалось: Баштечки (2 пряжки в двух погребениях из раскопок 1979 г.; Артеменко, Левченко , 1980. С. 247, 248); Великие Каневцы, к. 5 ( Черненко , 1980. С. 351); Киев, близ Десятинной церкви («костяная продолговатая продержка или пряжка»; Каталог выставки XII АС, 1899. С. 139, из коллекции В. Б. Антоновича, № 61); Чапаевка Киевской обл. ( Березанская , 1986. С. 22).

Особняком от основного массива находок стоит изделие из Богуслава: «Поясная пряжка – плоский кружок, выпиленный из оленьего рога; по краю ряд сквозных отверстий, посередине с обеих сторон вырезан прямолинейный орнамент» (Каталог выставки XII АС, 1899. С. 140, из коллекции В. Б. Антоновича, № 109).

Ориентация скелета известна для 27 погребений с пряжками. Головой в восточный сектор ориентировано 17 погребенных, в западный – 6, в северный – 4, в южный – 1. Видно, что весомо преобладает ориентация на восток, на втором месте идет западная ориентация, что в целом согласуется с распределением ориентаций всего массива погребений эпохи поздней бронзы Среднего Поднепро-вья.

Поза учтена для 20 погребений с пряжками. Все скорченные погребения с пряжками совершены на левом боку. Сильно скорченная поза (Ск.I) встречена в 5 погребениях (25%; 5,6% от всех Ск.I), средне скорченная (Ск.II) – в 9 (45%; 20% от всех Ск.II), слабо скорченная (Ск.III) – в 4 (20%; 50% от всех Ск.III). Ни одно погребение в позе Ск.IV (очень слабо скорченная) не содержало пряжек. Вытянуто на спине лежал скелет только в одном погребении – Чапаевка 7 (при этом следует отметить, что погребение сильно пострадало в результате размывов и поза реконструируется приблизительно). Вытянутое на спине погребение с Бабиной Горы под Бучаком, среди инвентаря которого С.С. Березанской опубликованы 2 пряжки, на самом деле пряжек не содержало ; обе они происходят из слоя и найдены далеко от погребения ( Бондарь, Максимов , 1971. С. 61, 79, 97, 99; Лысенко , 2003а. С. 174–178; 2003б. С. 60–66).

Позиция рук определена для 19 скорченных на боку погребений с пряжками. В позе «адорации» (кисти перед лицом) руки зафиксированы в 14 погребениях. Одна рука, сильно согнутая в локте, кистью перед лицом, а вторая – в другой позиции, зафиксированы в 5 случаях: в трех из них вторая рука была согнута под прямым углом (К2.Б – Липовец, 264/3; О2.Б.В – Росава, 8/2; Леськи, 1/8), в одном – вытянута вдоль корпуса (К2.Б.В – Лящевка, 1/1), в одном – вывернута локтем от корпуса, кистью в сторону колен (К2.Б – Бубновая Слободка, 9/3). Определенной взаимосвязи между позой и ориентацией погребенных и типом пряжек не наблюдается, за исключением тенденции к преобладанию круглых пряжек в погребениях с «нестандартным» для региона расположением рук.

Основными в курганах были 11 погребений с пряжками: К1.Б – 1 (Вознесен-ское-Пальмира, 2/3), К2.Б – 1 (Липовец, 264/3), К2.Б.В – 3 (Бубновая Слободка, 9/2; Клещинцы, 3/1; Подольское, 8/1), О2.Б.В – 6 (Беркозовка, к. 381; Червоная Слободка, 7/2; Любарцы, 5/2; Мирное, 2/1; Переяслав-Хрест; Тимченки, 2/1). Преобладают погребения с овальными пряжками – позднего типа.

Деревянные перекрытия зафиксированы в 13 погребениях с пряжками: К1 – 1 (Червоная Слободка, 1/4), К1.Б – 1 (Вознесенское-Пальмира, 2/3), К2.Б – 2 (Емчиха, к. 372; Лящевка, 1/2); К2.Б.В – 3 (Бубновая Слободка, 9/1, 9/2; Кле-щинцы, 3/1), О2.Б.В – 4 (Росава, 8/2; Леськи, 1/8; Переяслав-Хрест; Тимченки, 2/1); О2.В – 2 (Тарасовка, 1/2; Червоная Слободка, 4/8). В колоде лежали 2 погребенных: К2.Б.В. (Подольское, 8/1), О2.Б.В. (Подольское, 9/1). Четкой взаимосвязи между типом пряжки и наличием деревянных сооружений не наблюдается.

В отчетах и публикациях встречены следующие обозначения позиций расположения пряжек относительно скелета: «у локтя», «у таза», «в поясной области», «у колен», «у бедра», «у грудной клетки», «за спиной». Генерализируя эти позиции, можно прийти к выводу, что пряжки преимущественно находили с той или с другой стороны скелета в районе корпуса. В районе черепа зафиксирована только одна из двух пряжек в Мирном 1, 1/1 – единственном комплексе в регионе, содержащем сразу 2 пряжки (погребение с Бабиной Горы под Каневом, как было указано выше, пряжек не содержало).

Только с тремя погребениями, содержащими костяные пряжки, связаны фрагменты керамики бабинского типа («многоваликовой керамики»). В Пальмире, 2/3 и Бубновой Слободке, 9/1 фрагменты керамики зафиксированы непосредственно в погребальной яме, в Червоной Слободке, 1-90/4 – в насыпи. Все указанные погребения содержали пряжки круглой формы: в Червоной Слободке и Пальмире – К1, в Бубновой Слободке – К2.Б.В.

По сведениям С. С. Березанской, у с. Чапаевка Киевской обл. костяная пряжка была найдена в кургане вместе с тюльпановидным сосудом, украшенным характерным орнаментом из прочерченных линий под венчиком ( Березанская , 1986. С. 22) (к сожалению, в отчетах В. А. Круца, на раскопки которого ссылается С. С. Березанская, сведений о подобной находке нам найти не удалось). Две костяные пряжки были найдены в слое Козаровичского могильника киево-черкасской группы ТКК; многоваликовая керамика бабинского типа в раскопе не отмечена ( Лысенко , 1999).

Появление костяных пряжек в Среднем Поднепровье безусловно связано с проникновением в регион на рубеже средней – поздней бронзы носителей бабинской культуры (многоваликовой керамики), на памятниках которой эти изделия наиболее распространены ( Отрощенко , 1978. С. 34, 35). Однако культурнохронологический диапазон таких изделий значительно шире ареала культурного круга Бабино. Костяные пряжки найдены также на памятниках стжижовской ( Свєшніков , 1974. С. 128), доно-волжской абашевской, синташтинской, покровской срубной, сабатиновской, монтеору, ноуа культур ( Савва , 1992. С. 120; Отрощенко , 1998. С. 113). Невозможность ограничения датировки костяных пряжек периодом существования керамики бабинского типа была прослежена И. Н. Шарафутдиновой на примере сабатиновских памятников Нижнего По-днепровья и Побужья ( Шарафутдинова , 1982. С. 48).

В последние годы для ряда памятников Среднего Поднепровья, относимых к культурному кругу Бабино, получена серия радиоуглеродных дат (табл. 1) ( Kovalyukh, Skripkin, Klochko, Lysenko , 1998. P. 130–140; Klochko , 1999. P. 163– 195; Górski, Lysenko, Makarowicz , 2003. P. 291–298; Лысенко , 2005б. С. 42, 43. Табл. IV). Датировка методом 14С позволяет (с определенными оговорками) уточнить культурно-хронологическую позицию конкретных памятников, относимых в регионе к культурному кругу Бабино («КМК»).

Таблица 1. Результаты радиоуглеродного датирования памятников Среднего Поднепровья, относимых к культурному кругу Бабино

|

№ |

Памятник, объект |

Пряжка |

Лаб. № |

Материал |

14С BP |

14С cal BC 1 δ |

14С cal BC 2 δ |

|

1 |

Росава, 7/1 |

— |

Ki 5827 |

кость человека |

3610±30 |

2018–2008 1976–1912 1906–1902 |

2032–1992 1988–1884 |

|

2 |

Великая Бугаевка, п.109-2001 г. |

— |

Ki 9555 |

кость человека |

3450±70 |

1879–1841 1829–1793 1783–1685 |

1939–1927 1923–1603 1561–1533 |

|

3 |

Малополовецкое 3, 6/2 (п.25-1997 г.) |

— |

Ki 6213 |

кость человека |

3430±35 |

1862–1850 1758–1678 |

1874–1838 1816–1802 1782–1620 |

|

4 |

Росава, к.8/п.5 |

— |

Ki 5829 |

кость человека |

3325±50 |

1670–1660 1632–1524 |

1738–1716 1692–1510 1476–1460 |

|

5 |

Ксаверово, 2/5 |

— |

Ki 6225 |

кость человека |

3290±35 |

1608–1556 1534–1518 |

1630–1508 1476–1460 |

|

6 |

Бубновая Слободка, 9/2 |

К2.Б |

Ki 6223 |

кость человека |

3275±40 |

1610–1548 1538–1510 1476–1460 |

1630–1438 |

|

7 |

Боровица, 1/2 |

— |

Ki 6222 |

кость человека |

3250±35 |

1590–1580 1526–1442 |

1612–1546 1540–1424 |

|

8 |

Росава, 8/7 |

— |

Ki 6218 |

кость человека |

3240±30 |

1588–1582 1526–1428 |

1618–1410 |

|

9 |

Росава, 8/2 |

О2.Б.В |

Ki 6217 |

кость человека |

3210±30 |

1510–1474 1464–1438 |

1518–1422 |

|

10 |

Росава, 4/2 |

— |

Ki 6215 |

кость человека |

3200±30 |

1508–1478 1460–1428 |

1514–1416 |

|

11 |

Росава, 7/1 |

^^^^^™ |

Ki 6216 |

кость человека |

3190±30 |

1508–1482 1456–1429 |

1514–1412 |

|

12 |

Росава, 2/1 |

^^^^^™ |

Ki 6214 |

кость человека |

3180±40 |

1508–1480 1456–1410 |

1518–1392 |

|

13 |

Журавлиха, 3/6 |

^^^^^™ |

Ki 6224 |

кость человека |

3170±35 |

1504–1484 1452–1404 |

1514–1392 |

Без сомнения к бабинскому горизонту (МП-I), не только по радиоуглеродным датам, но и по особенностям погребального обряда, относятся погребения 25 могильника Малополовецкое 3 (Киевская обл., Фастовский р-н) (3430±35 ВР) и 109 могильника Великая Бугаевка (Киевская обл., Васильков- ский р-н) (3450±70 ВР). В погребении 25 Малополовецкого 3 могильника женщина 35–40 лет лежала в продольном подбое, в очень слабо скорченной позе (Ск.IV) на правом боку, головой на запад, руки вытянуты вдоль корпуса (Лысенко, Лысенко, 1998. С. 29). Скелет в погребении 109 Великой Бугаевки (женщина 45–50 лет) лежал в средне скорченной позе (Ск.II) на правом боку головой на ЮЮВ, правая рука вытянута к колену, левая согнута в локте перпендикулярно корпусу; неподалеку от погребения найден небольшой горшок бабинского типа с желобчатым венчиком (Бабенко, Лысенко, 2002. С. 86–88. Рис. 1, 2, 3, 8).

Погребальному обряду культурного круга Бабино соответствует также впускное погребение 2/5 у с. Ксаверово (Черкасская обл., Городищенский р-н), имеющее дату 3290 ± 35 ВР. Погребение совершено в яме с заплечиками и перекрыто поперечным деревянным накатом. Скелет лежал в сильно скорченной позе (Ск.I) на левом боку, головой на юго-запад, руки в позиции адорации. В ногах найден фрагмент сосуда, по описанию – бабинского типа, и угольки; под скелетом зафиксирован бурый тлен ( Ковпаненко и др. , 1984). Скелет в погребении 1/2 того же могильника, в котором найдена пряжка типа О2.Б.В, имел аналогичную позу и ориентацию.

Погребение 9/2 у с. Бубновая Слободка Золотоношского р-на Черкасской обл., содержавшее пряжку типа К2.Б, имеет дату 3275 ± 40 ВР. Аналогичные пряжки происходят также из погребений 1 и 3 этого кургана. Следует отметить, что погребение 2 было основным в кургане, а в погребении 1, с которым связана насыпь III, кроме пряжки был найден большой фрагмент сосуда бабинского типа ( Беляев и др. , 1983). Таким образом, датированное погребение 9/2 Бубновой Слободки – одно из немногих в регионе погребений с пряжкой, которое увязывается с керамикой бабинского типа. При этом, видимо, оно очерчивает также верхнюю границу керамики бабинского типа в регионе, т. к. датировка погребения накладывается на ранние даты горизонта МП-II (малополовецкого) ( Лысенко , 2005б. Табл. IV).

Анализируя погребения Мироновского могильника (Росава), В. И. Клочко датирует «культуру многоваликовой керамики» в Среднем Поднепровье периодом 3600–3300 ВР (1950–1600 ВС) (Klochko, 1999. P. 195. Тab. 1, 2). На наш взгляд, к бабинскому горизонту (МП-I) может быть более или менее уверенно отнесено только безынвентарное погребение 8/5, совершенное в прямоугольной яме с деревянными перекрытиями (Ibid. Fig. 14). Дата этого погребения 3325±50 ВР. Остальные «многоваликовые» погребения Росавы, равно как и Кса-верово, Журавлихи, Боровицы, мы не можем уверенно отнести к многоваликовому горизонту. Радиоуглеродные даты этих погребений (табл. 1) соответствуют горизонтам МП-II и МП-III киево-черкасской группы ТКК (одна из дат погребения 7/1 представляется заниженной; вторая дата погребения, которое по особенностям погребального обряда аналогично погребениям 2/1, 4/2, 8/2, 8/7, вполне вписывается в ряд дат этих погребений). Погребения Малополовецкого могильника горизонтов МП-II и МП-III содержат уже керамику тшинецко-комаровских и срубных типов, а также бронзовые украшения комаровского типа. Инвентарь в большинстве упомянутых датированных погребений «КМК» отсутствует, а поза и ориентация аналогичны безынвентарным скорченным погребениям отмеченных горизонтов Малополовецкого могильника. Одно из погребений Ро- савы (8/2) содержало пряжку типа О2.Б.В. Дата этого погребения 3210 ± 30 BP (2δ 1518–1422 cal. BC).

Видимо, рассматриваемые погребения связаны с пережитками бабинских традиций на более поздних этапах, когда керамика бабинского типа в регионе уже сменяется иными керамическими традициями (малополовецкой, тшинец-кой, срубной) (рис. 2). По крайней мере в Поросье, для комплексов которого получено большинство 14С дат, поздние типы пряжек (О.2) переживают керамику бабинского типа как минимум на 100–150 лет и существуют тут уже на фоне иных доминирующих керамических традиций, в иной социокультурной среде. В изменившихся условиях костяные пряжки, видимо, продолжали функционировать в качестве этнографического реликта, пережив подобные типы в степных регионах.

Для понимания культурно-исторических процессов в Среднем Поднепровье на рубеже средней и поздней бронзы, на наш взгляд, следует остановиться на ряде событий, часть которых имела общеевразийское значение.

Прежде всего следует отметить, что территория Киево-Черкасской лесостепи, где концентрируются пункты с пряжками, на момент проникновения в регион носителей культуры Бабино была достаточно плотно заселена каневской группой среднеднепровской культуры шнуровой керамики. При этом последняя сама была продуктом взаимодействия круга культур шнуровой керамики и катакомбного, что находит отражение в керамическом комплексе поселений каневской группы типа Исковщина ( Бондарь , 1974. С. 151–156; Молодцов, Сердюкова , 1994. С. 27). В юго-восточной части региона, на Черкащине и в бассейне Роси, известны также погребения катакомбной культуры. В. И. Клочко относит катакомбные и среднеднепровские погребения Мироновского могильника (Росава) к одному стратиграфическому горизонту ( Klochko , 1999. P. 195. Тab. 2). Сосуществование позднекатакомбных и шнуровых традиций зафиксировано также на Малополовецком могильнике и ряде других памятников северной лесостепи ( Лысенко , 2001. С. 62–70).

На рубеже III–II тыс. до н. э. отмечается максимум суббореальной аридиза-ции степи ( Иванов , 1985. С. 27–31; Демкин , 1996. С. 83–85; Герасименко , 1997. С. 31–35, 54–56; Демкин, Демкина, Борисова , 2002. С. 20–22). Согласно некоторым реконструкциям, открытая степь становится в этот период непригодной для ведения подвижного скотоводства и носители ингульской катакомбной культуры на позднем этапе своего существования начинают весной-летом выгонять скот не в открытую степь, а отгонять на север, в Среднее Поднепровье, возвращаясь на зимовку в Нижнее Поднепровье ( Пустовалов , 1998. С. 64, 65). Аридизация климата и вероятный военный разгром приводят к дезинтеграции катакомбного общества Северного Причерноморья ( Пустовалов , 2002. С. 104); видимо, усиливается отток носителей катакомбной культуры на периферию Степи.

Аридизация климата на рубеже средней и поздней бронзы косвенно фиксируется и в Среднем Поднепровье. На поселении Ходосовка-Диброва (Киево-Святошинский р-н Киевской обл.) керамика среднеднепровской культуры и бабинского типа найдена лишь в самой низменной части, на краю поймы, и полностью отсутствует на песчаных возвышениях, занятых поселением классической фазы тшинецкого культурного круга. Почвы последнего, согласно исследовани- ям Ж. Н. Матвиишиной, формировались уже во влажном климате (Готун и др., 2007). Представляет интерес наблюдение А. Л. Александровского, касающееся высокого залегания карбонатного горизонта в нижней почве Могилы Лядвига (Малополовецкое 5). Согласно его выводу, такие карбонатные горизонты, залегающие достаточно высоко, не характерны для лесных почв, однако присущи почвам степным (Лысенко, Матвиишина, Александровский и др. В печати). Согласно наблюдению Ж. Н. Матвиишиной, нижняя почва, перекрытая насыпью I, лесная или лугово-лесная и соответствует наиболее влажному режиму (Лысенко, Матвиишина, Пархоменко и др., 2007). С насыпью связаны находки фрагментов керамики малополовецкого типа, комплексы с которой на могильнике Малополовецкое 3 датируются периодом 1600–1500 cal. BC (Kovalyukh, Skripkin, Klochko, Lysenko, 1998. P. 130–140). По самой же погребенной почве в Киевской радиоуглеродной лаборатории получена дата 14С (Ki-13478) 3380 ± 140 ВР, 1σ 1780–1520 ВС, 2σ 2035–1385 ВС. Таким образом, исходя из наблюдения А. Л. Александровского, можем предполагать, что времени возведения кургана в начале климатического оптимума суббореала предшествовала длительная ари-дизация среднебронзового времени.

Климатические изменения привели к перемещению больших масс населения в степной и прилегающих к ней зонах Евразии на рубеже средней и поздней бронзы. Видимо, именно они стали первопричиной проникновения части катакомбного населения Нижнего Поволжья и носителей абашевской культуры Среднего Поволжья в Южное Приуралье. Здесь в первой четверти II тыс. до н. э. складывается синташтинская культура, формируется Южноуральский очаг куль-турогенеза ( Отрощенко , 1996. С. 29–31). Выдающимся достижением рассматриваемого периода, переходного от средней к поздней бронзе, было широкое применение двуконной боевой колесницы на колесах со спицами ( Отрощенко , 2001. С. 43–45), обеспечившей доминирование в Евразийской степи пассионарных представителей зарождавшихся харизматических кланов ( Отрощенко , 2002а. С. 169, 170). Согласно В. В. Отрощенко, синташтинцы, продвигаясь на запад и увлекая за собой абашевское население Приуралья, вытесняют носителей среднедонской катакомбной культуры в бассейн Северского Донца. Одним из результатов отмеченных перемещений стало формирование в Днепро-Донецком северо-степном регионе культуры многоваликовой керамики (бабинской) ( От-рощенко , 2002б. С. 14). Изменившаяся политическая ситуация в степи, видимо, привела к оттоку в Среднее Поднепровье части позднейших катакомбников из Нижнего Поднепровья по наработанным ранее маршрутам и окончательному смешению их с местным среднеднепровским населением.

К XVII–XVI вв. до н. э. В. В. Отрощенко относит экспансию из Поволжья на запад и юг носителей покровской срубной культуры (ПСК), генетически связанной с синташтинской. На юго-западе значительные группы покровцев выходят на Левобережье Северского Донца, отодвигая носителей культуры многоваликовой керамики (КМК) далее на запад (Там же. С. 17). Вероятно, именно в этот период происходит массовая инфильтрация бабинского населения и в Среднее Поднепровье. О последнем свидетельствует распространение керамики бабинского типа, охватывающее практически весь регион, за исключение Житомирского Полесья.

Сразу бросается в глаза, что ареал керамики бабинского типа в регионе значительно шире зоны распространения пряжек (с которой совпадает и ареал погребений, относимых к культурному кругу Бабино). Роговые же псалии в регионе происходят только из одного пункта. В фондах Национального музея истории Украины хранятся два псалия, изготовленные из рога благородного оленя; в каталоге В.В. Хвойки они записаны как «две костяные пряжки, найденные при Трахтемирове Каневского уезда Киевской области» ( Лесков , 1964. С. 299–303) (рис. 3, 7, 8 ). Оба псалия – дисковидные монолитные неорнаментированные, что говорит об их ранней типологической (и хронологической?) позиции ( Василенко , 2002. С. 38). Не исключено, что оба изделия происходят из разрушенного кургана, располагавшегося неподалеку от древней переправы ( Максимов , 1988. С. 141). Однако вглубь региона воины-колесничие не проникают. В ландшафтах правобережной лесостепи, с глубокими залесенными балками, широкими заболоченными поймами, тактика колесничного боя малоэффективна. Потеря преимуществ, которые давала массированная атака боевых колесниц на равнинах, не позволила закрепиться в регионе представителям «харизматических кланов» воинов колесничих.

По наблюдению Р. А. Литвиненко, западная левобережная группа памятников культурного круга Бабино является более поздней, нежели восточная, между Пслом и Северским Донцом, отнесенная исследователем к первичному очагу формирования бабинской культуры ( Литвиненко , 1999. С. 9,10; 2006. С. 164). Это дает основания частично синхронизировать бабинский горизонт в Среднем Поднепровье (МП-I) с ранним периодом покровской срубной культуры ( Литвиненко , 2001. Табл. 1). Однако наблюдение Р. А. Литвиненко, сделанное на основании анализа погребальных памятников, верно лишь отчасти. Анализ керамики бабинского типа с поселений Среднего Поднепровья не вызывает сомнений в непосредственных контактах Правобережья Среднего Поднепровья с первоначальным очагом бабинской культуры на ее раннем этапе ( Лысенко , 2006. С. 233–236), хотя интенсивными эти контакты назвать трудно.

Ранняя керамика бабинского типа трехчастного профиля в регионе встречена в незначительном количестве и преимущественно вдоль долины Днепра. Среди керамики бабинского типа преобладают слабопрофилированные сосуды. Одной из причин исчезновения характерного для КМК трехчастного профиля, видимо, была интенсивная ассимиляция изгоев с юга местным населением, попавшим к этому времени в орбиту формирующегося тшинецкого культурного круга, ведущей керамической формой которого являются слабопрофилированные – «тюльпановидные» – сосуды. Дальнейшая трансформация керамики бабинского типа в регионе в керамику малополовецкого типа ( Лысенко , 1998а. С. 91–97; Куштан , 2001. С. 14–16) – локальное проявление керамики тшинецкого типа – позволяет предполагать, что изгои из степи (по крайней мере, их женщины) органически вошли в местную культурную среду в качестве компонента формирующейся киево-черкасской группы ТКК.

Существенно, что характерная керамика бабинского типа распространяется не только в лесостепи, но проникает глубоко в зону смешанных лесов, вплоть до Припяти (на наш взгляд, это не является свидетельством «экспансии КМК» на северо-запад, а скорее говорит о беспорядочном бегстве ее носителей, когда последние не занимали привычные им ландшафты, а растворялись в местной среде, оседая в неестественном для них природно-климатическом окружении). В Полесье бабинская керамическая традиция не находит продолжения (за исключением единственного гибридного сосуда из Борисовщины на юге Белоруссии: Крывальцэвiч, 1998. С. 353. Мал. 10, 8). Видимо, ландшафтные особенности лесной зоны не дали возможности носителям бабинской культуры, представляющей совершенно иной хозяйственно-культурный тип, существенно повлиять на тшинецкую (лесную) линию развития ТКК (Лысенко, 2002б. С. 128–130).

Как уже было отмечено выше, подосновой, на которой формировался тши-нецкий культурный круг, был круг культур шнуровой керамики ( Свешников , 1990. С. 78). Для киево-черкасской группы ТКК Среднего Поднепровья такой подосновой стали памятники каневской группы среднеднепровской культуры шнуровой керамики (типа Исковщины) ( Бондарь , 1974. С. 151–156); для комаровской группы в Поднестровье – подкарпатская культура шнуровой керамики ( Свешников , 1976. Рис. 1–4). Связи среднеднепровской культуры шнуровой керамики с подкарпатской фиксируются на основании находок в Среднем Поднепровье характерных сверленых клиновидных топоров, кремневых шлифованных топоров, прямоугольных в сечении (Полтавський археологічний збірник, 1995. С. 166, п. 4; Лысенко , 2001. С. 62–70), керамики ( Молодцов , 1993. С. 96, 97).

Рассматривая пряжки, распространенные в ареале ТКК, на наш взгляд, следует обратить внимание на морфологически подобные изделия из янтаря, встречающиеся на памятниках круга культур шнуровой керамики. В погребении 1 среднеднепровской культуры шнуровой керамики в ур. Стрелица найдена почти целая янтарная подвеска в форме диска диаметром 57 мм, с большим (18 мм) отверстием в центре ( Артеменко , 1976. С. 70, 95, Рис. 1, 4 ) (погребение отнесено И. И. Артеменко к первой фазе третьего периода СКШК). В погребениях подкарпатской культуры шнуровой керамики Поднестровья (Дусанив, Хорост-ков) обнаружены янтарные диски с большим центральным и малым боковым отверстиями ( Свєшніков , 1974. С. 61, 66, Рис. 13, 2 ; 15, 14 ). Диск из Хоросткова имел диаметр 70–75 мм, при диаметре центрального отверстия 15 мм ( Ossowski , 1890. S. 42. Tab. I, 8 ) (рис. 3, 9 ). Янтарные медальоны находят прямые аналогии на памятниках второй половины III – первой половины II тыс. до н. э. Латвии, Литвы, Финляндии и на памятниках культуры шаровидных амфор ( Свєшніков , 1974. С. 61; Артеменко , 1976. С. 95). Диаметры дисков и больших отверстий соизмеримы с параметрами костяных пряжек, однако хрупкость янтаря исключает использование изделий из него в качестве пряжек.

В Среднем Поднепровье, расположенном несколько в стороне от основных залежей янтаря на Украине, диски-амулеты могли изготавливать из других материалов. На Малополовецом могильнике в комплексе 2 (горизонт МП-II, 1600– 1500 cal. BC) найден фрагмент керамического изделия, представлявшего собой диск с большим центральным отверстием и желобком вдоль торца (рис. 3, 6 ) ( Лысенко , 1998б. Рис. 17, 1 ). Диаметр диска около 72 мм, отверстия – 21 мм, высота изделия 11 мм; желобок прорезан очень тщательно и не несет следов функционального износа. По внешнему диаметру и диаметру центрального отверстия диск соизмерим с янтарным диском из Хоросткова.

А. Н. Усачук на основании трасологического анализа пришел к выводу, что некоторые из исследованных им «пряжек» использовалось в качестве украшений-подвесок ( Усачук , 1998. С. 135), в частности – некоторые пряжки-заготовки ( Усачук , 2002. С.164). Использование «пряжек» в качестве подвесок-медальонов предполагают также В. В. Рогудеев (2001. С. 107–109), Р. А. Литвиненко (2004. С. 284). Не исключено, что в Среднем Поднепровье произошло преломление двух разнокультурных традиций, приведшее к функциональному изменению использования костяных «пряжек». Потеряв статус элемента боевого пояса колесничего, часть рассматриваемых костяных изделий вполне могла использоваться в регионе в качестве украшений-амулетов.

Список литературы К вопросу о культурно-хронологической и функциональной принадлежности костяных «пряжек» в Среднем Поднепровье

- Артеменко И. И., 1976. Могильник среднеднепровской культуры в урочище Стрелица//Энеолит и бронзовый век Украины. Киев.

- Артеменко И. И., Левченко Б. М., 1980. Раскопки курганов в Черкасской области//АО 1979 г.

- Бабенко Р. В., Лысенко С. Д., 2002. Могильник эпохи бронзы Великая Бугаевка (материалы из раскопок 2001 г.)//Археологiчнi вiдкриття в Українi 2000-2001 рр. Київ.

- Беляев А. С., Симоненко А. В., Полин С. В., Загребельный А. Н., 1983. Отчет Песчанского отряда Черкасской экспедиции о раскопках курганов в зоне строительства Прохоровской оросительной системы (с. Бубновая Слободка, Золотоношского р-на, Черкасской обл.) в 1983 г.//НА ИА НАНУ. № 1983/25.

- Березанская С. С., 1982. Северная Украина в эпоху бронзы. Киев.

- Березанская С. С., 1986. Культура многоваликовой керамики//Культуры эпохи бронзы на территории Украины. Киев.

- Березанская С. С., Круц В. А., Ковалева Л. Г., 1974. Отчет о работе Бортничской экспедиции в 1974 г.//НА ИА НАНУ. № 1974/14; Ф. эксп. № 7206-7209.

- Бондарь Н. Н., 1974. Поселения Среднего Поднепровья эпохи ранней бронзы. Киев.

- Бондарь Н. Н., Максимов Е.В., 1971. Отчет о работе Каневской археологической экспедиции в 1971 г. (поселение эпохи бронзы и зарубинецкое поселение)//НА ИА НАНУ. № 1971/14-а. Дневник, Ф. эксп. № 7046.

- Василенко А. I, 2001. Про роль кiнних колiсниць у вiйнах II тис. до н. е.//Вiсник Схiдноукраїнського унiверситету. Луганськ. № 4.

- Василенко А. И., 2002. Некоторые особенности использования древнейших псалиев//Iсторична наука: проблеми розвитку: Мат. мiжнарод. наук. конф. Секцiя «Археологiя». Луганськ.

- Василенко А. И., Супрун А. В., 1998. К вопросу о происхождении костяных поясных пряжек//Проблемы археологии Юго-Восточной Европы. Ростов-на-Дону.

- Герасименко Н. П., 1997. Природная среда обитания человека на юго-востоке Украины в позднеледниковье и голоцене (по материалам палеографического изучения археологических памятников)//Археологический альманах. Донецк. № 6.

- Готун I. А., Бондар К. М., Лисенко С. Д., МатвiїшинаЖ. М., Пархоменко О. Г., Петраускас О. В., 2007. Ходосiвка-Дiброва -унiкальна пам'ятка бронзової доби//Археологiчнi вiдкриття в Українi 2004-2005 рр.

- Григорьев В. П., Баштовой А. Н., 1989. Отчет о раскопках Левобережного отряда Черкасской Лесостепной археологической экспедиции в 1989 г.//НА ИА НАНУ. № 1989/134.

- Григорьев В. П., Демартино А. П., Деткин А. В., 1991. Отчет о раскопках Черкасской Лесостепной археологической экспедиции Научно-производственного кооператива «Археолог» в 1991 г.//НА ИА НАНУ № 1991/132.

- Григорьев В. П., Сиволап М. П., 1988. Отчет о раскопках и разведках Черкасской Лесостепной археологической экспедиции в 1988 г.//НА ИА НАНУ. № 1988/53.

- Григорьев В. П., Шемшур А. Н., Демартино А. П., 1990. Отчет о раскопках и разведках Левобережного отряда Черкасской Лесостепной археологической экспедиции Научно-производственного кооператива «Археолог» в 1990 г.//НА ИА НАНУ. № 1990/135.

- Даниленко В. Н., 1955. Отчет об археологических исследованиях южнобугского отряда за 1955 г.//НА ИА НАНУ. № 1955/8.

- Демкин В. А., 1996. Природные условия волго-уральских степей III-II тыс. до н. э//Северо-восточное Приазовье в системе Евразийских древностей (энеолит -бронзовый век): Мат. междунар. конф. Донецк. Ч. II.

- Демкин В. А., Демкина Т. С., Борисова М. А., 2002. Динамика природной среды восточноевропейских степей за последние 6000 лет и ее роль в жизни древнего населения//Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья. V тыс. до н. э. -V в. н. э.: Мат. III Междунар. конф. (Тирасполь, 2002 г.). Тирасполь.

- Иванов И. В., 1985. Изменение климата южной Украины в голоцене//Проблемы археологии Поднепровья. Днепропетровск.

- Каталог выставки XII Археологическаго съезда в Киеве. Киев, 1899.

- Качалова Н. К., 1974. Эрмитажная коллекция Н. Е. Бранденбурга//САИ. Вып. ВУ-12.

- Клочко В. И., Воронцов Д. О., Салий Н. Г., 1984. Отчет о работе Мироновской экспедиции в 1984 г.//НА ИА НАНУ № 1984/44.

- Ковпаненко Г. Т., Скорый С. А., Бессонова С. С., Рычков Н. А., Батуревич Е. Ю., 1984. Отчет о работе Лесостепной экспедиции ИА АН УССР//НА ИА НАНУ № 1984/24.

- Круц В. А., Погорелый В. Н., 1975. Отчет о работе Бортничской экспедиции в 1975 г. (в районе сел Велелиновка, Подолье, Ерковцы Переяслав-Хмельницкого р-на Киевской обл.)//НА ИА НАНУ. № 1975/9.

- Крывальцэвiч М. М., 1998. Да праблемы узнiкнення «Тшцiнца» а поуднi Беларусi//«Trzciniec» -system kulturowy czy interkulturowy proces. Poznan.

- Куриленко В. Е., Отрощенко В. В., 1998. Сосницька культура Подесення та її зв'язки iз схiдними сусiдами//«Trzciniec» -system kulturowy czy interkulturowy proces. Poznan.

- Куштан Д. П., 1998. Звiт про археологiчнi розкопки та розвiдки у Черкаськiй областi за 1998 р.//НА ИА НАНУ. № 1998/74.

- Куштан Д. П., 1999. Черкаське Поднiпров'я в епоху пiзньої бронзи: Дипломна робота студента VI курсу iсторичного факультету Київського унiверситету iм. Т. Г. Шевченка (кафедра археологiї та музеєзнавства).

- Куштан Д. П., 2001. Пам'ятки з керамiкою малополовецького типу на Черкащинi//Етнокультурнi процеси у Середньому Поднiпров'ї за матерiалами археологiчних дослiджень. Київ.

- Лесков А. М, 1964. Древнейшие роговые псалии из Трахтемирова//СА. № 1.

- Литвиненко Р. А., 1999. К оценке культуры многоваликовой керамики левобережной украинской лесостепи//Проблемы истории и археологии Украины: Тез. докл. науч. конф. Харьков.

- Литвиненко Р. А., 2001. Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация//К столетию периодизации В. А. Городцова бронзового века южной половины Восточной Европы: Мат. междунар. науч. конф. Самара.

- Литвиненко Р. А., 2004. «Пряжки» и колесничество: проблема соотношения//Матерiали та дослiдження з археологiї Схiдної України. Луганськ. Вип. 2.

- Литвиненко Р. А., 2006. Днепро-Донская бабинская культура (источники, ареал, погребальный обряд)//Матерiали та дослiдження з археологiї Схiдної України. Луганськ. Вип. 5.

- Лысенко С. Д., 1998а. К вопросу о памятниках с керамикой малополовецкого типа//Проблемы изучения катакомбной культурно-исторической общности (ККИО) и культурно-исторической общности многоваликовой керамики (КИОМК). Запорожье.

- Лысенко С. Д., 1998б. Результаты исследования могильника Малополовецкое 3 на Киевщине в 1993-1997 годах//«Trzciniec» -system kulturowy czy interkulturowy proces. Poznan.

- Лысенко С. Д., 1999. Козаровичський могильник доби пiзньої бронзи//Vita Antiqua. Київ. № 2.

- Лысенко С. Д., 2001. Новые памятники шнуровой керамики на Киевщине//Гiстарьiчна археала-гiчньї зборнiк. Минск. № 16.

- Лысенко С. Д., 2002а. К вопросу о локализации коммуникаций эпохи поздней бронзы в Правобережной лесостепи//Iсторична наука: проблеми розвитку. Луганськ.

- Лысенко С. Д., 2002б. К вопросу о пространственно-временной структуре тшинецкого культурного круга//Сучаснi проблеми археологiї. Київ.

- Лысенко С. Д., 2003а. Погребение эпохи бронзы на Бабиной Горе под Каневом//Чтения, посвящ. 100-летию деятельности В. А. Городцова в Государственном Историческом музее. М. Ч. 1.

- Лысенко С. Д., 2003б. Могильник эпохи бронзы в урочищах Бабина Гора -Дедов Шпиль у с. Бучак под Каневом//Vita Antiqua. Київ. № 5-6.

- Лысенко С. Д., 2005а. Киево-Фастовский участок северной ветки трансъевропейского лесостепного пути//Проблеми археологiї Середнього Поднiпров'я: До 15-рiччя заснування Фастiвського державного краєзнавчого музею. Київ; Фастiв.

- Лысенко С. Д., 2005б. Абсолютная хронология восточного массива тшинецкого культурного круга//Проблемы эпохи бронзы Великой Степи. Луганск.

- Лысенко С. Д., 2006. Комплекс памятников эпохи поздней бронзы у с. Ходосовка (по результатам исследований 2003 г.).//Матерiали та дослiдження з археологiї Схiдної України. Луганськ. Вип. 5.

- Лысенко С. Д., Лысенко С. С., 1998. Исследования на могильнике Малополовецкое 3 в 1997 г.//Археологiчнi вiдкриття в Українi 1997-1998 рр. Київ.

- Лысенко С. Д., Матвиишина Ж. Н., Пархоменко А. Г., Бондарь К. М., Тимофеева Ж. Б., Балко А. И., 2007. Предварительные исследования Могилы Лядвига//Археологiчнi вiдкриття в Українi 2004-2005 рр.

- Лысенко С. Д., Матвиишина Ж. Н., Александровский А. Л., Пархоменко А. Г., Балко А. И., Кириленко А. С. Исследования Могилы Лядвига в 2006 г. В печати.

- Максимов Е. В., 1988. Структурно-семантический анализ названия летописного города Заруб//Максимов Е. В., Петрашенко В. А. Славянские памятники у с. Монастырек на Среднем Днепре. Киев.

- Молодцов Б. А., 1993. Дослiдження в Бородянському районi Київської областi//Археологiчнi вiдкриття на Українi 1992 року. Київ.

- Молодцов Б., Сердюкова I., 1994. Особливостi культурогенезу в Середнiй Надднiпрянщинi за доби середньої бронзи//Переяславська земля та її мiсце в розвитку української нацiї, державностi й культури: Тези всеукраїнської наук. конф. Переяслав-Хмельницький.

- Отрощенко В. В., 1978. О культурной принадлежности погребений с костяными пряжками//Археологические исследования на Украине в 1976-1977 гг.: Тез. докл. XVII конф. ИА АН УССР. Ужгород.

- Отрощенко В. В., 1995. Пути обмена -пути миграций//Эпоха бронзы Доно-Донецкого региона. Луганск.

- Отрощенко В. В., 1996. Южноуральский очаг культурогенеза на оси пассионарных толчков//Доно-Донецкий регион в системе древностей эпохи бронзы восточноевропейской степи и лесостепи. Воронеж. Ч. 2.

- Отрощенко В. В., 1998. Феномен кiстяних пряжок//Проблемы изучения катакомбной культурно-исторической общности (ККИО) и культурно-исторической общности многоваликовой керамики (КИОМК). Запорожье.

- Отрощенко В. В., 2001. Проблеми перiодизацiї культур середньої та пiзньої бронзи пiвдня Схiдної Европи (культурно-стратиграфiчнi зiставлення). Київ.

- Отрощенко В. В., 2002а. До генези харизматичних кланiв//Сучаснi проблеми археологiї. Київ.

- Отрощенко В. В., 2002б. Iсторiя племен зрубної спiльностi: Автореф. дис.... докт. iст. наук. Київ.

- Отрощенко В., Вовк Т., 1998. Київщина у давнiй iсторiї України//Екзиль. № 2.

- Полтавський археологiчний збiрник. Полтава, 1995. № 3.

- Природа Украинской ССР. Почвы. Киев, 1986.

- Пустовалов С. Ж., 1998. Динамiка змiн клiмату та господарська дiяльнiсть катакомбного суспiльства Пiвнiчного Причорномор'я//Україна: Людина, суспiльство, природа. Київ.

- Пустовалов С. Ж., 2002. Развитие скотоводческой экономики в Северном Причерноморье в эпоху неолита -поздней бронзы//Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья. V тыс. до н. э. -V в. н. э. Тирасполь.

- Рогудеев В. В., 2001. Новые находки костяных медальонов (пряжек)//XV Уральское археологическое совещание. Оренбург.

- Савва Е. Н., 1992. Культура многоваликовой керамики Пруто-Днестровского междуречья. Кишинев.

- Савко О. Т., Назаров О. В., 1995. Звiт про розкопки курганiв в м. Городищi та с. Старосiлля Горо-дищенського району Черкаської областi//НА ИА НАНУ № 1995/23.

- Савчук А. П., 1966. Звiт про розкопки кургану «Вибла Могила» (Хрест) на територiї Переяслав-Хмельницького етнографiчного музею в 1966 р.//НА ИА НАНУ № 1966/84.

- Свєшнiков I. К., 1974. Iсторiя населення Передкарпаття, Подiлля i Волинi в кiнцi III -на початку II тисячолiття до нашої ери. Київ.

- Свешников И. К., 1976. Проблема происхождения комаровской культуры//Энеолит и бронзовый век Украины. Киев.

- Свешников И. К., 1990. Средний период бронзового века Прикарпатья и Волыни. Тшинецко-кома-ровская культура//Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья (энеолит, бронза и раннее железо). Киев.

- Сиволап М. П., 1989. Звiт про розкопки та розвiдки Приднiпровського загону Черкаської Лiсостепової археологiчної експедицiї в 1989 роцi//НА ИА НАНУ. № 1989/177.

- Сиволап М. П., Сиволап Л. Г., 1990 Звiт про розкопки та розвiдки Приднiпровського загону Черкаської Лiсостепової археологiчної експедицiї в 1990 роцi//НА ИА НАНУ № 1990/142.

- Сиволап М. П., Сиволап Л. Г., 1991. Звiт про розкопки та розвiдки Приднiпровського загону Черкаської Лiсостепової археологiчної експедицiї в 1991 роцi//НА ИА НАНУ № 1991/75.

- Усачук А. Н., 1998. Результаты трасологического изучения костяных пряжек культуры многова-ликовой керамики//Проблемы изучения катакомбной культурно-исторической общности (ККИО) и культурно-исторической общности многоваликовой керамики (КИОМК). Запорожье.

- Усачук А. Н., 2002. О заготовках костяных пряжек конца среднего -начала позднего бронзового века//Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья. V тыс. до н. э. -V в. н. э. Тирасполь.

- Черненко Е. В., 1980. Раскопки курганов в междуречье Сулы и Супоя//АО 1979 г.

- Шарафутдинова И. Н., 1982. Степное Поднепровье в эпоху поздней бронзы. Киев.

- Gorski J., Lysenko S., Makarowicz P., 2003. Radiocarbon chronology of the Trzciniec Cultural Circle between the Vistula and Dnieper basins//The Foundations of Radiocarbon Chronology of Cultures between the Vistula and Dnieper: 4000-1000 BC. Poznan. (Baltic-Pontic Studies. Vol. 12.)

- Klochko V. I., 1999. Radiocarbon chronology of the Early and Middle Bronze Age in the Middle Dnieper region. The Mironivka barrows//Baltic-Pontic Studies. Poznan. Vol. 7.

- Kovalyukh N., Skripkin V., Klochko V., Lysenko S., 1998. Absolute (radiocarbon) chronology of the eastern Trzciniec culture in the Dnieper basin (the Malopolovetske burial site)//Baltic-Pontic Studies. Poznan. Vol. 6.

- Ossowski G., 1890. Sprawozdanie z wycieczki paleoetnologicznej po Galicyi w r. 1889//Zbior wiado-mosci do antropologii krajowej. Krakow. T. XIV.