К вопросу о лечении переломов лодыжек

Автор: Мирошниченко Валентин Филимонович, Огурцов Денис Александрович

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 1 т.4, 2008 года.

Бесплатный доступ

Обсуждаются преимущества предложенного авторами комплекса консервативного лечения больных с тяжелыми переломами лодыжек. Показано улучшение качества лечения и сокращения сроков нетрудоспособности путем применения разработанного нового комплексного подхода, что подтверждено тестами доказательной медицины с использованием математического анализа и моделирования.

Переломы лодыжек, консервативное лечение, моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14916703

IDR: 14916703

Текст научной статьи К вопросу о лечении переломов лодыжек

Актуальность

Переломы лодыже^ встречаются очень часто и составляют 13-20% от всех переломов костей скелета и 40-60% от повреждений костей голени. Следует отметить, что это разнообразные переломы: от «простых» однолодыжечных до многолодыжечных переломов с разрывом связок, подвывихами и вывихами стопы. Соотношения различных по тяжести переломов составляет: однолодыжечные - 15,4%, двухлодыжечные - 46%, трехлодыжечные - 18,6%, с разрывом дистального межберцового синдесмоза -9,8%, с разрывом коллатеральных связок - 10,2% [1, 3].

Целью работы было улучшение качества лечения и сокращение сроков нетрудоспособности у больных с тяжелыми переломами лодыжек путем применения разработанно^о нами ново^о ^омпле^сно^о подхода.

До настоящего времени в подавляющем большинстве сл^чаев применялся ^онсервативный способ лечения(обезболивание,репозиция,гипсовая повязка), которые иногда именуют традиционными [2, 6].

Оперативные способы лечения применяли по строгим показаниям и наиболее часто при безуспешности консервативного лечения [1,5].

В последние 10-15 лет, в связи с созданием новых фиксирующих устройств, показания к оператив ному лечению значительно расширились. Один из весомых ар^^ментов в польз^ оперативно^о лечения - улучшение качества жизни пациента в послеоперационном периоде, поскольку ему не будут накладывать гипсовую повязку. Этот аргумент порой возводится в ранг абсолютного показания. Больному не разъясняют, что закрытый перелом переводят в от-^рытый и любое инфе^ционное осложнение может закончиться остеомиелитом. Кроме того, пациенту не избежать повторно^о вмешательства для ^даления фиксирующих металлоконструкций [11].

Анализир^я отдаленные рез^льтаты оперативно^о лечения переломов лодыжек [3, 4, 5, 7]следует отметить, что они не всегда лучше результатов консервативного лечения.

В тоже время ряд авторов [4, 5, 8] приводят результаты консервативного лечения, которые намного хуже оперативных.

В литературе если не создалось, то назревает противопоставление одно^о метода др^^ом^ и ^аждая сторона пытается доказать свою правоту.

У читателя может сложиться мнение, что мы рет-ро^рады и пытаемся отстоять ^старевшие методы лечения. Ни в коем случае. Но общепринятое правило травматологии гласит: «Все, что можно сделать руками (т.е. без операции, закрытым способом) -должно быть сделано руками». И не в коей мере не нужно противопоставлять один метод другому. Каждый метод засл^живает ^важения и для ^аждо^о из них должны быть строгие показания.

Так, на наш взгляд, абсолютным показанием для оперативного лечения являются:

-

1. Открытые переломы - необходима первичная хирургическая обработка. Применение металлофик-саторов не обязательно.

-

2. Интерпозиция сухожилий между отломками (чаще медиальной лодыжки).

-

3. Трехлодыжечный перелом, когда отломок зад-не^о ^рая большеберцовой ^ости составляет более 30% суставной площадки. Операцию начинают с восстановления длины (остеосинтез) малоберцовой кости.

-

4. Сохраняющееся после репозиции смещение отломка заднего края («ступенька») более 3 мм также является показанием для оперативного лечения.

В остальных случаях больных можно лечить консервативно, но настороженность должны вызывать переломы лодыжек с разрывами дистального межберцового синдесмоза и дельтовидной связки. Даже при хорошей репозиции по спадению отека, возможны вторичные смещения отломков и подвывихи стопы. Поэтому, через 7-10 дней обязательна контрольная «Ро»-графия и в случае минимального подвывиха или смещения отломков - показано оперативное лечение.

Таким образом, большая часть больных с лодыжечными переломами н^ждаются в ^онсервативном лечении. Для того, чтобы получить полноценный результат при бескровном методе лечения необходимо соблюсти ряд лечебных и тактических правил.

Во-первых, это оценка психологического состояния больно^о и е^о психоло^ичес^ая под^отов^а по предложенной нами схеме (рационализаторское предложение - «Шкала САПО-1 для оценки тревожного состояния больных травматической болезнью» (№ 448, 2005г.)), далее, полноценное обезболивание стопы и голеностопного сустава. За 25-30 минут до манипуляции подкожно вводят 1 мл 2%-ного раствора промедола. Мы применяем проводниковую анестезию большеберцово^о и малоберцово^о нервов 0,25%-ным раствором маркаина в количестве 10-15 мл в каждую точку. Обезболивание возможно и внутрисуставно введением 20-30 мл 1%-ного раствора новокаина.

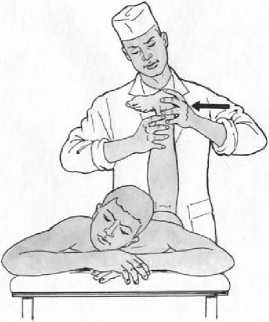

После снятия стресса и наст^пления анестезии приступают к репозиции, техника которой зависит от механизма травмы, вида перелома и смещения отломков. Репозиция проводится по методике, разработанной в клинике при соблюдении правила: обратно механизму травмы и смещению отломков, плавно, без рывков и грубого насилия (рис. 1, 2). По завершении манип^ляции на^ладывают фи^сир^ющ^ю гипсовую повязку.

Дальнейшая тактика лечения заключается в придании конечности возвышенного положения, ЛФК статического типа, применении анальгетиков в течение 3-4 дней, ограниченного, но активного образа жизни. Обязательный «Ро»- контроль через 7-10 дней! Если смещения отлом^ов нет и повяз^а выполняет свои функции, больного выписывают на амбулаторное лечение. Срок иммобилизации исчисляется из расчета 1 месяц на сломанную лодыжку, но в течение 3-6 не дель используют постоянную иммобилизацию, а затем перемежающую с помощью ортезов и аппаратов-туторов для голеностопного сустава. На протяжении все^о сро^а постоянной иммобилизации применяют ЛФК статического типа, физиотерапию (УВЧ с 3-го дня после репозиции, 6-7 сеансов, магнитотерапию - 10 сеансов, с 18-21-го дня электрофорез Са, Р - 10-18 сеансов), ГБО-терапию. Внутрь назначают препараты кальция с микроэлементами и витаминами.

Через 3-6 недель (по усмотрению врача) постоянную иммобилизацию устраняют и заменяют перемежающей (съемной). К лечению добавляют упражнения динамического типа: сгибание и разгибание в голеностопном суставе, исключая на первых порах эверсию, инверсию и боковые отклонения стопы. Последние движения начинают спустя 2 недели после устранения постоянной иммобилизации.

Таким образом, к моменту окончания общего срока иммобилизации мы имеем полный объем сгибания и разгибания в голеностопном суставе. Затем выполняется контрольная рентгенография. При наличии ^остной мозоли повышают интенсивность всех движений голеностопного сустава и разрешают нагрузку на конечность. К процедурам добавляют массаж ^олени и стопы с использованием массажеров нашей конструкции (патенты РФ на полезные модели: «Устройство для массажа конечностей» (№ 40183, 2004г.), «Массажное устройство» (№ 40890, 2004г.).

Итак, когда при традиционном способе консервативного лечения снимают гипсовую повязку и начинают реабилитационное лечение (борьба с атрофией мышц, контрактурами суставов дистального отдела конечности, остеопорозом), наши пациенты практически завершают лечение этих осложнений, опережая по сро^ам восстановления тр^доспособности на 3-4-6 и более недель. Качество лечения подтверждают тесты доказательной медицины: рентгенография, электромиография, подография, УЗДГ, математический анализ и моделирование.

Материалы и методы исследования

Проведенная работа базир^ется на рез^льтатах обследования 183 пациентов с закрытыми повреждениями голеностопного сустава, находившихся на лечении в клинике травматологии и ортопедии Самарского государственного медицинского университета.

Методом случайной выборки больные были разделены на две группы в зависимости от метода проводимой терапии. Группу сравнения составили 103 больных с переломами лодыжек, лечившихся традиционными способами. В группу наблюдения вошли 80 пациентов, которым проводились психологическая подготовка, проводниковая анестезия, закрытая ручная репозиция по модифицированному нами способу, гипсовая иммобилизация, а также комплексное лечение, включающее систему реабилитационных мероприятий в постиммобилизационном периоде с использованием массажных устройств и ГБО-терапии.

Рез^льтаты исследования и их обс^ждение

Оценка результатов лечения больных с переломами лодыже^ являлась ответственной и сложной задачей. Сложность ее заключалась в том, что результат лечения зависит от многих обстоятельств, в частности: от особенностей предшествующей травмы, вида лечения ее, возраста, пола, наличия сопутствующих заболеваний.

Нами изучены результаты лечения у 183 больных с переломами лодыжек, находившихся на лечении в от- делениях клиники травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии Самарского государственного медицинского университета за период с 1998 по 2005 годы.

Возраст больных от 17 до 65 лет. Мужчин было 116 (63,4%), женщин - 67 (36,6%). Оценка результатов проводилась в различные сроки: ближайшие -по окончании лечения и через 3 месяца после лечения, а результаты, полученные через 6 месяцев, мы расценивали как отдаленные.

При обследовании больных собирали анамнез, проводили клинический осмотр, выполняли рентгенографию костей голеностопного сустава, а также выполняли реовазографию, подографию, электромиографию и ультразвуковую допплерографию.

Для оценки результатов лечения больных с повреждениями голеностопного сустава была использована четырехбалльная система (таблица 1), которая была создана нами на основе градации, предложенной J.S.Hughston и G.K.Barret в 1983 году. Согласно приведенным критериям, результаты через 6 месяцев после лечения были оценены следующим образом (таблица 2).

Как видно из приведенной таблицы, все результаты оценивались по четырехбалльной системе: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. Таким образом, отличные и хорошие результаты лечения в опытной группе составили 77,5%. Точно также была проведена сравнительная оценка результатов лечения в выделенных нами группах больных (таблица 3). Под нашим наблюдением находились две группы больных. Больные первой группы (80 человек) получали лечение по общепринятой методике - блокада зоны перелома, ручная репозиция, гипсовая фиксация, медикаментозные средства, физиотерапевтические методы, занятия лечебной физкультурой. У больных второй группы (80 человек) применяли предложенный нами лечебный комплекс.

Как видно из таблицы 3, суммарная величина отличных и хороших результатов у больных, пролеченных с применением нашего комплекса и кислородо-терапии, на 32,5% больше, чем суммарная величина отличных и хороших результатов у больных, пролеченных традиционным методом.

Заключение

Таким образом, разработанный нами лечебный комплекс консервативного ведения больных, включающий психологическую подготовку пациента, эф-фе^тивное обезболивание стопы и ^оленостопно^о сустава, этапную репозицию отломков, раннюю фун-

^циональн^ю а^тивность ^онечности с применением собственных массажных устройств и ГБО-терапии -позволил улучшить качество лечения больных с переломами лодыжек и еще раз подтвердил рациональность консервативного способа лечения.

Клиничес^ий пример

Больной Б., 39 лет, история болезни № 6379/252, пост^пил в отделение травматоло^ии ^лини^ СамГМУ в экстренном порядке 19.01.2006г., через 3 часа после падения на лестнице. Жалобы на боли в левом голеностопном суставе, ограничение движений, невозможность опоры на левую нижнюю конечность. Из анамнеза установлено, что травма произошла в положении абдукции и тыльной флексии стопы. При осмотре отмечаются резкий отек голеностопного сустава и подкожная гематома в области медиальной лодыжки, переходящая на переднюю поверхность сустава, резкое ограничение движений. На рентгенограммах № 575 (рис. 3) определяется двухлодыжечный перелом левого голеностопного сустава с переломом заднего края большеберцовой кости, подвывих стопы кнаружи. Под проводниковой анестезией проведена репозиция отломков по предложенному нами способу, наложены 11образная и задняя гипсовые лонгеты, выполнена контрольная рентгенография (рис. 4).

Конечность помещена на шину Белера. После спадения отека - 26.01.2006г. - произведена контрольная рентгенография в двух проекциях (рис. 5), наложена циркулярная гипсовая повязка «сапожок». 27.01.2006г. больной выписан на амбулаторное лечение. Поврежденная конечность находилась в гипсовой повязке в течение 6 недель.

Затем постоянная гипсовая повязка снята и голеностопный сустав фиксирован съемным ортезом (рис. 7): назначены щадящая ЛФК, ГБО-терапия.

По истечении еще 4 недель иммобилизация выполнена контрольная рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях (рис. 6), продолжено реабилитационное лечение (физиотерапия, массаж, механотерапия, ЛФК).

Повторно осмотрен 11.04.2006г. Предъявляет жалобы на незначительные ноющие боли в левом голеностопном с^ставе при длительной ходьбе и оте^ сустава также при длительном нахождении на ногах. При осмотре о^р^жность здоровой ^онечности на уровне голеностопного сустава 23 см, больной - 24 см, тыльная флексия стопы справа - 700, слева - 800 , подошвенная флексия справа - 1400, слева - 1400. Результат лечения оценен как отличный.

Рис. 1. Модифицированная методика репозиции отломков обратно механизму травмы.

отломков обратно механизму травмы (наложение U -образной гипсовой лонгеты).

Рис. 3. Рентгенограмма больного Б. в момент поступления в клинику.

Рис. 4. Контрольная рентгенограмма больного Б. после репозиции отломков (в гипсе).

Рис. 5. Контрольная рентгенограмма больного Б. через 7 дней с момента травмы перед выпиской из стационара (в гипсе).

Рис. 6. Контрольная рентгенограмма больного Б. через 2,5 месяца с момента травмы.

Рис. 7. Съемная иммобилизация ^оленостопно^о сустава ортезом.

Таблица 1

Оценка результатов лечения больных с переломами лодыжек по субъективным, объективным и функциональным критериям (через 6 месяцев после лечения).

|

Критерий |

Отлично |

Хорошо |

Удовлетворительно |

Неудовлетворительно |

|

1. Субъективные боли |

Нет |

Незначительные, после интенсивных физических нагрузок |

Умеренные, после физических нагрузок |

Выраженные, в покое или при обычной нагрузке |

|

2.Объективные Амплитуда движений Отеки Мышечный тонус Рентгенкартина |

Полная Нет 5 баллов Полная консолидация |

Ограничение до 10 0 Незначительные, После интенсивных физических нагрузок 4 балла Полная консолидация, сужение суставной щели |

Ограничение до 10 0 -200 Умеренные, после физических нагрузок 3 балла Консолидация выражена умеренно |

Ограничение более 20 0 Выраженные, в покое или при обычной нагрузке 2 балла Консолидация не наступила |

|

3. Функциональные |

Норма |

Явное улучшение |

Минимальные изменения |

Без изменений или ухудшение |

Таблица 2

Рез^льтаты лечения больных предложенным нами ^омпле^сом через 6 месяцев.

|

Результат |

Абсолютное число |

Процентное соотношение |

|

Отлично |

6 |

7,5% |

|

Хорошо |

56 |

70% |

|

Удовлетворительно |

18 |

22,5% |

|

Неудовлетворительно |

- |

- |

|

Итого |

80 |

100% |

Рез^льтаты лечения в выделенных ^р^ппах больных через 6 месяцев.

Таблица3

|

Результат |

Контрольная группа |

Опытная группа |

|

Отлично |

4 (5%) |

6 (7,5%) |

|

Хорошо |

32 (40%) |

56 (70%) |

|

Удовлетворительно |

40 (50%) |

18 (22,5%) |

|

Неудовлетворительно |

4 (5%) |

- |

|

Итого |

80 (100%) |

80 (100%) |

Список литературы К вопросу о лечении переломов лодыжек

- Абильмажинов, М.Т. Способ лечения травм голеностопного сустава/М.Т.Абильмажинов, А.Ш. Шайкенов, Т.А. Захарчене//Материалы VIII съезда травматологов-ортопедов России.-Самара, 2006.-Т.1.-С.469.

- Гурьев, В.Н. Консервативное и ортопедическое лечение повреждений голеностопного сустава/В.Н.Гурьев. -М., 1971. -С. 165.

- Гурьев, В.Н. Повреждения голеностопного сустава/В.Н. Гурьев//Травматология и ортопедия.-М., 1998.-Т.2.-С.382-408.

- К технике закрытой репозиции переломо-вывихов голеностопного сустава. Травматология и ортопедия: современность и будущее/А.А. Григорук, И.П. Ардашев и др.//Материалы международного конгресса. -М., 2003.-С.216.

- Сравнительная оценка исходов лечения переломов области голеностопного сустава. Лечение сочетанных травм и заболеваний конечностей/Н.О. Каллаев, Е.Л. Лыжина, Т.Н. Каллаев, С.И. Калашникова//Материалы всероссийской юбилейной конференции. -Москва, 2003.-С.152-153.

- Каплан, А.В. Повреждения костей и суставов/А.В. Каплан -М.,1979.-567 с.

- Ключевский, В.В. Лечение повреждений голеностопного сустава отсроченной функциональной гипсовой повязкой/В.В. Ключевский//Ортопедия, травматология и протезирование -1991.-№8.-С.39-41.

- Ключевский В.В. Повреждения голеностопного сустава/В.В. Ключевский//Хирургия повреждений.-Ярославль: ДИА-пресс, 1999.-С.333-335.

- Котельников, Г.П. Травматология: Учебник для пред -и постдипломной подготовки студентов старших курсов/Г.П. Котельников, А.Ф. Краснов, В.Ф. Мирошниченко. -Самара, 2001. -560 с.

- Котельников, Г.П., Миронов С.П., Мирошниченко В.Ф.. Травматология и ортопедия. Учебник с компакт-диском/Г.П. Котельников, С.П. Миронов, В.Ф. Мирошниченко. -М.: Из-во «ГЭОТАР-Медиа», Москва, 2006 -400 с.

- Schatzker, J. Переломы в пределах области голеностопного сустава/J. Schatzker, M. Tile//The Rationale of operative fracture care. -New York: Spriger-Verlag, 1987/Пер. с англ. В. Даниляка/Бюллетень Margo Anterior.-Совместное издание AO/ASIF и МАТИС Медикал для России и стран СНГ.-1999.-№2-3.-С.8-15.