К вопросу о лихенобиоте окрестностей станицы Букановской(природный парк «Нижнехоперский»)

Автор: Веденеев Алексей Михайлович, Заварухина Дарья Вячеславовна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Изучение флоры и растительности, биологии и экологии растений и грибов

Статья в выпуске: 3 (23), 2013 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты исследования лихенобиоты окрестностей станицы Букановской на территории природного парка «Нижнехоперский». Выявлен видовой состав лишайников района исследований, проведен комплексный классический анализ флоры, выявлены редкие виды лишайников.

Лихенобиота, методы исследования, редкие виды, охрана лишайников

Короткий адрес: https://sciup.org/14821918

IDR: 14821918

Текст научной статьи К вопросу о лихенобиоте окрестностей станицы Букановской(природный парк «Нижнехоперский»)

Волгоградская область относится к регионам, которые в лихенологическом отношении исследованы недостаточно, поэтому не случайно именно лишайники стали объектом нашего изучения. К тому же они весьма чувствительны к антропогенному воздействию и могут быть успешно использованы в качестве биоиндикаторов экологического состояния среды.

Наши исследования проводились летом 2008 г., весной и летом 2012 г. в природном парке «Нижнехоперский», расположенном в западной части Волгоградской области на территории трех муниципальных районов – Кумылженского, Алексеевского и Нехаевского – в нижнем течении реки Хопер. До сих пор лихенологический компонент природного парка исследован недостаточно. Практически отсутствуют литературные данные по этой проблеме.

Территория парка характеризуется природными условиями, сходными с общерайонными. Рельеф равнинный, слабо всхолмленный, изрезанный многочисленными оврагами и балками. Кроме того, территория района прорезана р. Хопром, Доном и их притоками [1; 11].

В геологическом отношении территория сложена пародами верхнего отдела меловой системы (пески, мел, опоки); неогеновой системы (пески, глина, песчаники); раннего плейстоцена четвертичной системы (суглинки, глины). Климат континентальный. Среднее годовое количество осадков 200– 250 мм. Глубина снежного покрова до 15 см. Продолжительность безморозного периода 160–170 дней. Амплитуда годовых температур от –37 до +41º С.

На территории района преобладают типчаково-ковыльные степи и растительность пойм, встречаются искусственные сосновые посадки, байрачные леса, пойменные луга, своеобразные растительные комплексы, приуроченные к меловым обнажениям. В ходе исследований, проведенных в 2012 г. А.М. Веденеевым и И.В. Москвитиной, для территории парка было выявлено 316 видов высших сосудистых растений из 211 родов и 66 семейств. Антропогенное влияние в районе исследования выражено выпасом скота, распашкой, движением автомобильного транспорта.

Объектом нашего исследования являлась флора лишайников природного парка «Нижнехоперский». Флора – это исторически сложившаяся совокупность таксонов растений, произрастающих в настоящем или произраставших в прошлые геологические эпохи на данной территории [2]. Изучение флоры невозможно без знаний о лишайниках как об организмах.

Особенности строения, размножения и экологии лишайников. Лишайники – это группа симбиотических организмов, состоящих из двух компонентов – автотрофных водорослей и гетеротрофных грибов. Грибная основа лишайниковых слоевищ формируется преимущественно сумчатыми грибами из отдела Ascomycota. Водорослевые компоненты преимущественно представлены видами из отделов Chlorophyta и Cyanophyta. Симбиоз с грибами приводит к появлению нового биологического качества, которое выражается у лишайников в его способности размножаться как единый организм [7; 13; 15].

Вегетативное тело лишайников представлено слоевищем, имеющим различную окраску. Морфологически различают три основные типа слоевища лишайников – накипной (корковый), листоватый и кустистый, – между которыми существует множество переходных форм. Наиболее низкоорганизованные – накипные слоевища – плотно срастаются с субстратом и не отделяются от него без значительных повреждений. Более высокоорганизованные лишайники имеют листоватое слоевище в форме пластинок, чешуек или розеток, прикрепляющихся с помощью ризин, состоящих из пучков грибных гиф. Высшей организации достигают лишайники с кустистым типом слоевища, имеющие вид разветвленного кустика и срастающиеся с субстратом только основанием [7; 13; 15]. По анатомическому строению лишайники бывают гомеомерными, когда по всей толще слоевища водоросли распределены равномерно, и гетеромерными, когда водоросли образуют один четко выделяемый слой, расположенный под верхней корой [7].

Размножение осуществляется преимущественно путем фрагментации (отделением участков слоевища) или с помощью обособленных групп клеток водорослей, окруженных гифами гриба и различных по своей форме соредий, изидий и лобул. Кроме того, наблюдается бесполое размножение с помощью спор, самостоятельно образующихся и у водорослей и у грибов. Половое размножение не достаточно изучено, но в общих чертах сходно с половым размножением свободноживущих сумчатых грибов. При половом размножении на слоевищах лишайников в результате полового процесса формируются половые спороношения в виде плодовых тел. Большинство лишайников формируют открытые плодовые тела в виде апотециев – дисковидных образований [7; 13; 15].

Велико разнообразие экологических групп лишайников. Например, по отношению к субстрату среди лишайников различают эпилитные (обитающие на камнях), эпифитные (обитающие на корке деревьев), эпиксильные (обитающие на обнаженной древесине), эпигейные (обитающие на земле), эпи-фильные (обитающие на хвое и листьях вечнозеленых растений), эпибриофитные (развивающиеся на дерновинках мхов), эндофлеодные (лишайники со слоевищем, погруженным в покровные ткани древесных и кустарниковых растений), эндолитные (имеющие слоевище внутри каменистого субстрата), водные лишайники [8; 15].

Материалами для данной работы послужили личные сборы авторов. Всего было собрано около 800 образцов. Все они признаны относящимися к теме данной работы. Сбор проводился во всех визуально выделяемых биотопах: в пойменном лесу (в прирусловой части и на незатопляемых участках), в степи, в байрачном лесу, в сосновых посадках. Для таких биотопов, как залежные и прибрежные участки, пойменный и остепненный луг, лишайниковый компонент не отмечен, что типично для региона. Помимо современных данных использовались данные А.М. Веденеева из статьи «Аннотированный список лишайников Волгоградской области» [3].

Мы использовали стандартные методы сбора, гербаризации, определения материала. Определение велось по общепринятым методикам с применением микроскопов МБИ-3, МБС-10, БИОЛАМ Р16. При обработке использовались отечественные определители [5; 6; 9–11; 14].

Систематическое положение таксонов принято в соответствии с концепцией А. Телера [15]. Исключение составляет понимание объема семейства Parmeliaceae, которое принимается нами в соответствии с «Определителем лишайников России» [10].

Методы сбора и гербаризации [10]. При сборе эпилитных лишайников отбивают тонкие куски камня, но только такие, чтобы на них было все слоевище полностью. При сборе эпифитных форм делаются как можно более тонкие срезы, чтобы при этом не повредить камбиальное кольцо ствола. Крупные листоватые и кустистые лишайники собираются без субстрата, подрезаются ножом. Мелкие накипные лишайники (наземные) берут вместе со слоем земли. Такие формы заворачивают в мягкую бумагу, плотно укладывая в спичечные коробки.

Собранные лишайники упаковывают на месте. С этой целью их выкладывают в заранее приготовленные пакеты. На пакете сразу же записывается место сбора, субстрат, краткое условие места обитания, дата, фамилии сборщиков. Пакеты с лишайниками укладываются между листами бумаги в папку или коробку. Если материал собран влажным, то его просушивают, расстелив пакеты одним слоем в сухом помещении. Чтобы пакеты не были слишком толстыми, у кустистых лишайников берут толь- ко центральную часть. При сборе лишайников используется следующее оборудование: нож (для срезания со ствола деревьев тонких кусочков ритидома с прикрепленными к нему лишайниками); лупа с 8–10-кратным увеличением (для более тщательного осмотра субстрата); картонные коробки, пакеты (для упаковки); бумага для этикеток; рюкзак или сумка для транспортировки.

После возвращения образцы из рабочих пакетов перекладывают в чистые коллекционные, которые затем приклеивают на гербарные листы плотной бумаги или помещают в гербарные коробки. Мелкие почвенные лишайники с субстратом и накипные формы на камнях хранят в низких коробках, наклеенными на толстые листы гербарной бумаги. Крупные камни с лишайниками хранят в отдельных коробках.

Методы определения лишайников. Определение проводится стандартным способом с использованием специальных определителей. Перечислим основные реактивы, используемые при определении лишайников.

-

1. Едкий калий (КОН) – 5 или 10% раствор КОН в воде.

-

2. Белильная известь (гипохлорид кальция) - концентрированный раствор - CaCl2O2 Сохраняется в темной, плотно закрытой склянке. Долго не хранится и требует замены через неделю. Часто цветная реакция вызывается только совместным действием обоих реактивов – сначала КОН, а затем белильной извести, реже в обратном порядке, что отмечается в описаниях.

-

3. Йод – 10% раствор йода в йодистом калии (I + KI) или спиртовой раствор йода.

Следует отметить, что реакции не всегда происходят быстро. Иногда, в зависимости от свежести материала, и его видовой принадлежности, необходимо время (10 – 15 мин), чтобы реакция точно обозначилась.

В результате проведенных современных исследований для территории природного парка выявлено 52 вида лишайников из 29 родов и 10 семейств.

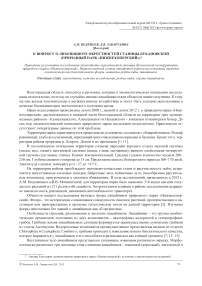

Преобладающим числом видов представлены семейства Parmeliaceae (19 видов), Physciaceae (9 видов), Telochistaceae (8 видов), Cladoniaceae (6 видов), Lecanoraceae (4 вида) (рис. 1).

Рис. 1. Роль семейств в сложении лишайникового покрова

Наиболее многочисленными по количеству видов являются роды Caloplaca (5 видов), Cladonia, Melanelia, Lecanora (по 4 вида), Physcia (3 вида), Rаmalina, Cladina, Evernia, Hypogymnia, Phаeophyscia, Physconia, Xanthoparmelia, Xanthoria (по 2 вида) (рис. 2).

Рис. 2. Роль родов в сложении лишайникового покрова

Достаточно высокое видовое разнообразие лихенофлоры исследуемой территории может быть объяснено значительным разнообразием субстратов, относительной неоднородностью природно-климатических условий, сильным развитием древесно-кустарниковых комплексов, в т.ч. сосновых посадок.

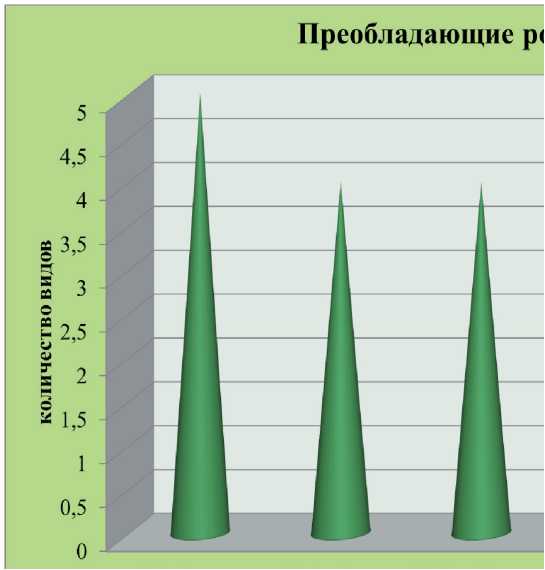

Мы также проанализировали распределение видов лишайников по экологическим группам по отношению к субстрату (рис. 3). Были выявлены эпифитные, эпигейные, эпилитные и эврисубстратные виды. Преобладающей экологической группой являются эпифиты (26 видов). В меньшей степени распространены эпигейные (13 видов) и эврисубстратные (11) лишайники. Эпилитные лишайники представлены 2 видами, которые растут на мелких известьсодержащих камешках в степи, на шифере и на бетоне. Таким образом, большинство лишайников приурочено к строго определенному типу субстрата.

Рис. 3. Соотношение экологических групп лишайников

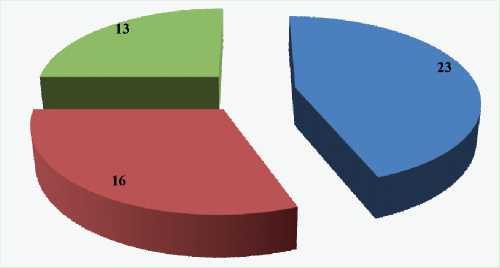

Анализ состава жизненных форм показал наличие трех основных морфологических типов лишайников: листоватых (23 вида), накипных (16) и кустистых (13) (рис. 4). Такая картина не типична для нашего региона, в котором в целом преобладают накипные формы. Это связано, прежде всего, с наличием достаточно взрослых хорошо развитых пойменных лесов и сосновых посадок, к которым и приурочена основная масса листоватых и кустистых видов.

Жизненные формы лишайников

■ Листоватые ■ Накипные ■ Кустистые

Рис. 4. Соотношение морфологических групп лишайников

Фитоценотический анализ показал, что в байрачных лесах обитает 8 видов лишайников, в пойменных лесах – 14, в степи встречено 27. Группа лишайников Caloplaca citrina, Cladonia fimbriata, Evernia prunastri, Hypogymnia physodes, Hypogymnia tubulosa, Melanelia acetabulum, Melanelia exasperata, Melanelia subargentifera, Phaeophyscia nigricans, Parmelia sulcata, Physcia adscendens, Physconia enteroxantha, Physcia stellaris, Xanthoria parietina обладает широкой экологической валентностью и обитает в разных экотопах.

Географический спектр лихенобиоты района исследования. Одной из важных задач изучения ли-хенобиоты является выявление особенностей географического распространения составляющих ее видов, т.к. это позволяет определить происхождение и этапы развития лихенобиоты. В основу выделения географических элементов был положен принцип разделения на ареологические группы. В составе ли-хенобиоты природного парка «Нижнехоперский» выявлены лишайники, относящиеся к 4 географическим элементам и 5 типам ареалов (см. табл.).

Географические элементы и типы ареалов лишайников

|

Географический элемент |

Кол-во видов |

Тип ареала |

Кол-во видов |

|

Мультизональный |

20 |

Мультирегиональный |

32 |

|

Неморальный |

14 |

Голарктический |

16 |

|

Бореальный |

13 |

Евразиатский |

2 |

|

Аридный |

5 |

Евразоамериканский |

1 |

|

Евразоафриканский |

1 |

Таким образом, примерно в равной степени представлены мультизональный (20 видов), неморальный (14) и бореальный (13) географические элементы. Это связано с наличием в районе исследования условий, необходимых для развития видов лишайников всех этих географических зон (дубрава, пойменный лиственный лес, сосновые посадки). При этом явно преобладают виды с широким распространением – мультирегиональным (32 вида) и голарктическим (16). Это говорит о низкой специфичности флоры.

Лишайники, подлежащие охране на территории Волгоградской области. Одной из задач нашей работы было выявление редких, подлежащих охране на территории Волгоградской области видов лишайников. В природном парке выявлено 10 таких видов: Cetraria steppae, Cladonia cervicornis, Evernia mesоmorpha, Hypogymnia tubulosa, Parmeliopsis ambigua, Pseudevernia furfuracea, Tuckermannopsis sepincola, Usnea hirta, Vulpicida pinastri, Xanthoparmelia somloensis. Для сохранения вышеуказанных видов необходимо обеспечить комплексную сохранность тех экотопов, в которых они встречаются, ограничить вырубку лесных насаждений и распашку степных участков, регулярно проводить противопожарные мероприятия.

Полученная информация послужит основой для проведения экологического мониторинга на территории природного парка «Нижнехоперский», а также поможет сформулировать конкретные рекомендации по сохранению биоразнообразия и регуляции антропогенного воздействия, прежде всего рекреационной нагрузки.

Список литературы К вопросу о лихенобиоте окрестностей станицы Букановской(природный парк «Нижнехоперский»)

- Атлас Волгоградской области/под ред. В.А. Брылева. Киев: Укргеодезкартографiя, 1993

- Биологический энциклопедический словарь/под ред. М.С. Гилярова. М.: Сов. энцикл., 1995. С. 675-676.

- Веденеев А.М. Аннотированный список лишайников Волгоградской области//Изв. Волгогр. гос. пед. ун-та. Сер.: Естеств. и физ.-мат. науки. 2004. № 4 (09). С. 43-60.

- Голубкова Н.С. Определитель лишайников СССР. Л.: Наука, 1966.

- Голубкова Н.С. Лишайники семейства Acarosporaceae Zahlbr. в СССР. Л.: Наука, 1988.

- Жизнь растений/под ред. М.М. Голлербаха. М.: Просвещение, 1977. Т. 3.

- Кравченко М.В. Экологические аспекты изучения лишайников: учеб. пособие. М., 1999

- Окснер А.М. Флора лишайникiв Украiни. Киiв: Наукова Думка, 1993. Вып. 2.

- Определитель лишайников России/отв. ред. Н.С. Голубкова. СПб.: Наука, 1996, 1998. Вып. 1, 6-9.

- Определитель лишайников СССР/отв. ред. И.И. Абрамов. Л.: Наука, 1971. Вып. 1, 3.

- Природные условия и ресурсы Волгоградской области/под ред. В.А. Брылева. Волгоград: Перемена, 1996.

- Солдатенкова Ю.П. Малый практикум по ботанике. Лишайники. М.: МГУ, 1977.

- Томин В.П. Определитель корковых лишайников Европейской части СССР (кроме Крайнего Севера и Крыма). Минск: АН БССР, 1956.

- Шапиро И.А. Загадки растения-сфинкса. Лишайники и экологический мониторинг. Л.: Гидрометеоиздат, 1991.

- Tehler A. Systematics, phytogeny and classification//Nash III, T. Lichen Biology, 1966. P. 225-239.