К вопросу о механизме действия ингибиторов для защиты от асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО)

Автор: Злобин А.А., Юшков И.Р.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 3 (12), 2011 года.

Бесплатный доступ

Описывается новый метод тестирования ингибиторов парафиноотложений. Рассмотрен процесс отложений парафинов и механизм действия ингибиторов с учетом структурно-энергетических характеристик нефтей.

Нефтедобыча, ингибиторы, парафины, нефть

Короткий адрес: https://sciup.org/147200784

IDR: 147200784 | УДК: 622.276.72

Текст научной статьи К вопросу о механизме действия ингибиторов для защиты от асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО)

Количество нефтяных залежей с финоотложений в нефти, основанный на пpедельной насыщенностью пластовых нефтей паpафиновыми углеводородами и высокой темпеpатуpой застывания дегазиpованных нефтей достигает 25 % от общего числа местоpождений нефти в России [3]. Пpи pазpаботке таких объектов вследствие изменения теpмо-баpических условий при вскрытии пласта происходит фазовый переход паpафиновых УВ, сопровождающийся образованием твердых асфальтосмолопа-рафиновых отложений (АСПО) на подземном глубинном насосном оборудовании (ГНО) и наземных промысловых коммуникациях. Это приводит к снижению дебита скважин, уменьшению межремонтного периода скважин, повышению вероятности аварийных ситуаций при работе штанговых насосов.

В настоящее время одним из наиболее эффективных методов борьбы с парафиновыми отложениями является использование химреагентов – ингибиторов в жидком и твердом состоянии, которые снижают температуру насыщения нефти парафинами и предотвращают образование твердых АСПО [4].

В работе [2] ранее был рассмотрен принципиально новый способ оценки эффективности действия ингибиторов пара- использовании универсального физического параметра конденсированных сред – энергии активации Еа углеводородов нефти [1].

Энергия активации характеризует высоту барьера потенциальной энергии межмолекулярных взаимодействий (ММВ) и задает характерную микроструктурную упорядоченность и устойчивость нефтяной дисперсной системы в целом от разрушения под влиянием теплового броуновского движения со средней энергией kT. Природа энергии активации заключается в наличии слабых водородных связей УВ и проявлении ориентационных и дисперсионных сил. Энергия Е а определяет среднее время с «оседлой» жизни молекул жидкости, описываемое уравнением Аррениуса:

т = ■ exp(Ea / kT) , (1) с где о – период колебаний в положении равновесия; k – константа Больцмана, Т – температура. Энергия активации в опытах определяется методом ЯМР.

В общем случае Е а характеризует энергию разрыва слабых водородных связей и является функцией структурных молекулярных параметров системы, таких как вид связи, форма и размер молекул, ком-

понентный состав дисперсионной среды и т.п., и не зависит от температуры, типа аппаратуры и условий эксперимента.

Моделирование нефтяных дисперсных систем показало, что если за счёт каких-либо внешних воздействий физической или химической природы происходит изменение внутренней структуры нефтяной дисперсной системы (НДС) на молекулярном уровне, соответственно меняется и энергия активации нефти [2]. С другой стороны, уровень Е а отражает текущее равновесное состояние конденсированной системы.

Эффективность «Э» обработки нефти ингибитором по новому способу определяют по формуле

Э= Еинг- ихМ00%/Еисх, (2) аа а где Еаисх, Еаинг – энергия активации исходной и обработанной ингибитором проб нефти.

Сравнение с известным гравиметрическим методом определения отложений парафинов на холодной металлической поверхности (ХМП) показало, что ошибка отклонения данных двух различных по физической основе методов в среднем составляет 22,6 % отн., а коэффициент корреляции 0,964 д.ед. [1]. Дополнительно новый метод существенно экономит (примерно в 50 раз) количество нефти и ингибитора и, ко всему, не имеет ограничений, связанных с высокой вязкостью нефти и предельным содержанием в них асфальтосмолистых веществ и парафинов.

Анализ показал, что положительный эффект обработки обусловлен закономерным увеличением на 10-33 % отн. исходной энергии активации углеводородов после растворения ингибитора в объеме нефти.

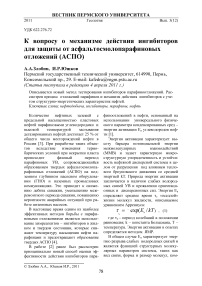

На рис. 1 приведен график корреляции между энергией активации до и после обработки нефтей химреагентами. Левая ветвь графика над линией равных значений характеризует группу нефтей с положительным защитным эффектом ингибирования, а правая спадающая ветвь – с от- рицательным эффектом. Последний сопровождается формированием более «толстой» корки отложений парафинов при одинаковой температуре подложки.

Исходная энергия активация нефти, кДж/моль

Рис.1. Сопоставление энергии активации углеводородов нефтей до и после обработки ингибиторами парафиноотложений

Для анализа механизма действия ингибиторов рассмотрим процесс парафиноот-ложений. При переохлаждении нефти ниже морфологической устойчивости спонтанно начинается образование единичных центров кристаллизации – зародышей парафинов. Парафины (С 17 -С 36 ) от всех остальных УВ отличаются тем, что молекулы имеют нитевидную зигзагообразную меандровидную конфигурацию, которая обуславливает процесс плотной послойной укладки молекул при кристаллизации на металлической поверхности ГНО.

Новая фаза возникает при метаста-бильном состоянии системы за счет локального флуктуационного переохлаждения нефти, при котором происходит пересыщение раствора по отношению к парафинам. Возможен гомогенный (в объемной фазе) или гетерогенный (на поверхности раздела фаз с центрами адсорбции) рост новой фазы, при этом энергия образования зародыша при гетерогенном зарождении значительно ниже, чем при объемной кристаллизации. Различают докритический, критический rк и сверхкритический размер зародышей. Движу- щей силой процесса кристаллизации парафинов является разность химических потенциалов Ац между зародышем и исходной фазой. Флуктуационное зарождение новой фазы связано с изменением свободной энергии Гиббса AG:

3^

где Y – удельная свободная энергия, r – радиус зародыша, V m – молярный объем твердой фазы. Кристаллизация становится возможной, если ΔG < 0.

Зависимость энергии Гиббса G(r) имеет экстремум при r = rк, которому отвечает состояние неустойчивого равновесия между зародышем и исходной фазой. Размер критического зародыша

^ = 2yK« / 4" (4)

Для его возникновения необходимо за- тратить работу Wк :

^к = .

к 3 (Ди)2

Чем больше разность химических потенциалов Ац, тем ниже высота энергетического барьера Wк и выше вероят- ность появления критического зародыша. После присоединения к нему одной или нескольких молекул его рост становится необратимым r>rк, и он переходит в за-критическую область размеров. Суммарная скорость (интенсивность) I образования устойчивых закритических центров кристаллизации парафина в единице объ- ема описывается выражением

1 = azNexp “гС^к + Еа) , (6)

где G) – скорость роста критического зародыша, z – неравновесный фактор, N – концентрация молекул, Е а – энергия активации перехода молекул из объемной среды. Дальнейший рост сверхкритического зародыша определяется скоростью массо-переноса строительного материала – молекул парафинов из объема исходной фазы к центру кристаллизации. Интенсивность доставки I m молекул по диффузионному механизму описывается первым законом Фика:

^т ^^ dx , (7)

где Dtr– коэффициент трансляционный диффузии, dc/dx – градиент кон центрации молекул парафина в выбранном направлении. Коэффициент диффузии вычисляется с учетом среднего расстояния между молекулами

Dtr = ----ехР (-- ) . (8)

6r0r V kTj

Отсюда из уравнений (6) и (8) следует, что энергия активации Е а дисперсионной среды (жидких углеводородов) непосредственно контролирует как процесс зарождения единичных кристаллитов, так и кинетику их дальнейшего роста с образованием сложных пространственных структур из твердых парафинов.

Дополнительным фактором, влияющим на интенсивность отложений парафинов, является наличие в нефтях асфальтосмолистых веществ (АСВ). Как показывают эксперименты, добавка АСВ в нефть приводит к монотонному росту твердых ас-фальтосмолопарафиновых отложений. Например, при добавке в нефть 8 % (мас.) АСВ величина твердых АСПО увеличивается в 2,2 раза – с 20 до 48 г/м2. Это обусловлено тем, что полярные асфальтены и смолы при фазовом переходе УВ адсорбируются на ребрах быстро растущих кристаллов парафина и при срастании крупных объемных ассоциатов происходит окклюзия АСВ в полостях парафина с образованием гетерокомплексов АСПО.

С целью защиты от АСПО в нефть вводятся ингибиторы. При растворении ингибитора, который является поверхностно-активным веществом, дисперсная система нефти переходит в новое термодинамическое равновесное состояние и внутренняя структура жидкости измененяется. Следует подчеркнуть, что реальная нефть проявляет сложную индивидуальную реакцию на конкретный тип химреагента, которую теоретически рассчитать достаточно сложно.

Установим общий вид уравнения связи твердых отложений и энергии активации НДС. Для этого рассмотрим идеальную модель, в которой суммарная масса m парафинов на металлической поверхности пропорциональна I скорости образования закритических зародышей парафинов при условии постоянства состава нефти, механизма отложений, температуры, площади подложки и временного фактора при t . Оценим относительное количество Y отложений парафинов как отношение их суммарных масс в обработанной и холостой пробах нефти Y=mинг /mисх. Для этого экспоненту в правой части уравнения (6) разложим в ряд Тейлора и ограничим- ся первым членом ряда:

тинг

Y = тисх

/ Сисх,

1 Дд __if

1 \ кТ

------БППГ

, (9)

где = zN, Еаисх =(Wк + Eа), Е – прирост энергии активации. После преобразования (9) получим линейное уравнения вида

, (10)

где U=(kT-Е а исх)-1 – константа для данной нефти.

Таким образом, из (10) следует, что от- ступеньки Е потенциальной энергии при реакции углеводородов нефти с различными ингибиторами. Анализ показал, что общий вид уравнения (10) хорошо подтверждается прямыми экспериментами.

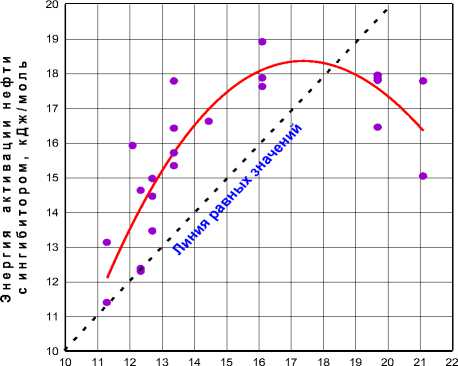

В результате исследований нефтей с 6 различных месторождений Пермского края установлено, что количество АСПО на гладкой металлической поверхности при охлаждении ниже температуры насыщения парафинами обратно пропорционально разности энергии активации Е а =(Е а инг–Е а исх) углеводородов нефти. Можно сказать, что установленная закономерность носит фундаментальный характер, так как охватывает все типы нефтей (легких и тяжелых) при их взаимодействии с различными по составу химреагентами, как показано на рис.2. Аналитическая модель имеет вид Y=-0,056.X+0,977 с коэффициентом корреляции R=0,952. Если разность Е а имеет положительный знак (прирост), то реализуется монотонное снижение отложений АСПО на поверхности, а при отрицательной полярности, наоборот, происходит рост твердой фазы отложений по сравнению с базовым вариантом, при котором функция Y( Е а ) =1.

носительное количество отложений парафинов будет пропорционально величине

Рис.2 . Зависимость количества АСПО на металлической поверхности от разности энергии активации EEa(f) нефтей до и после обработки ингибиторами: • - СНПХ7410; ▲ - СНПХ7843; ■ - СНПХ7881; + - СНПХ 7212; □ - ХТ-48

В случае Еа>0 искусственного упроч нения водородных связей углеводородов дисперсионной среды возрастает высота G потенциального барьера, который необходимого преодолеть, чтобы совершить работу образования новой поверхности критического зародыша парафинов и обеспечить в дальнейшем процесс самопроизвольного роста кристаллов. В конечном итоге это приводит к замедлению и блокированию процесса роста зародышей парафинов до устойчивых критических размеров. На поверхности металла при этом образуется более тонкий адсорбционный слой из твердых ассоциатов парафинов. Оценки, проведенные по уравнению (6), показывают, что увеличение энергии активации Еа на +1…+4 кДж/моль приводит к нелинейному снижению скорости образования зародышей в 1,23…3,15 раза. При этом коэффициент трансляционной диффузии уменьшается с 2,0 до 0,636 .10-9 м2/с.

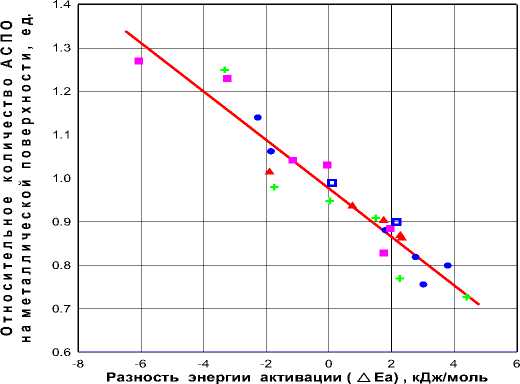

Процесс ингибирования с положительным эффектом связан с перестройкой структуры нефти, изначально обладающей низкой объемной энергией ММВ. Компонентный состав таких нефтей характеризуется высоким значением отношения смол и асфальтенов С см /С асф . При растворении в нефти полярный ингибитор адсорбируется на границе сольватной оболочки внутренних адсорбционносольватных комплексов (АСК) и переводит НДС на более высокий уровень потенциальной энергии. Установлено, что чем больше характеристическое отношение С см /С асф , тем выше эффект обработки ингибитором (сдвиг Е а в положительную область), как показано на рис.3. Отрицательный эффект возникает в нефтях с высокой объемной энергией ММВ и малым отношением С см /С асф , не превышающим 25 ед.

Одним из возможных механизмов увеличения Еаинг в нефтях является процесс диспергирования ядра АСК за счет растворения в ароматических углеводородах [5]. В состав ингибиторов парафиноот-ложений, как правило, входят ПАВы и органические растворители, такие как, например, легкая или тяжелая пиролизная смола, состоящая на 70–86 % из ареновых углеводородов, являющихся деструкторами асфальтенов. Процесс диспергирования, сопровождающийся уменьшением линейных размеров ядра АСК, приводит к увеличению удельной поверхности внутренних адсорбционных центров и соответственно усилению ориентационной поляризации (упорядоченности и заторможенности) молекул вблизи АСК, выражающейся в повышении координационного числа.

Рис.3. Взаимосвязь отношения активных компонентов нефтей С см /С асф и разности энергии активации Е а

Описанный выше механизм снижения отложений парафинов под действием ингибитора-модификатора происходит лишь в том случае, когда энергия активации исходной нефти характеризуется относительно низким абсолютным значением и находится в интервале 11…16 кДж/моль. Если исходная энергия больше некоторого предела Еаисх >18 кДж/моль, то ингибирование, по всей вероятности, будет приводить к обратному нежелательному для практики отрицательному эффекту, а именно, при снижении температуры нефти стимулировать спонтанное выделение АСПО. Это связано в целом с понижением энергетического барьера фазового перехода парафинов, ведущего к увеличе- нию вероятности образования новых кристаллов в соответствии с уравнениями (6) и (8) за счет числа ранее «запредельных» по энергии молекул парафинов при данной температуре жидкости.

Таким образом, критерии выбора ингибитора для защиты от АСПО заключаются в оценке его потенциальных возможностей модификации структуры НДС для максимального увеличения энергии активации углеводородов нефти.

Список литературы К вопросу о механизме действия ингибиторов для защиты от асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО)

- Злобин А.А. Пат. 2238546 Российская Федерация. Способ определения эффективности действия ингибитора парафиноотложения в нефти//Бюл.№29 от 20.10.2004.

- Злобин А.А., Юшков И.Р. О механизме структурообразования нефтяных дисперсных систем//Проблемы комплексного освоения месторождений полезных ископаемых в Пермском крае: матер. краевой науч.-техн. конф. Пермь: Изд-во ПГТУ, 2007, С.42-49.

- Методическое pуководство по выявлению залежей нефти, насыщенных паpафинами. РД 39-9-478-80.

- Оленев Л.М. Новые отечественные ингибиторы парафиноотложений//Техника и технология добычи нефти и обустройство нефтяных месторождений/ВНИИОЭНГ. М., 1990.51 с.

- Сюняев З.И., Сюняев Р.З., Сафиева Р.З. Нефтяные дисперсные системы. М.: Химия, 1990.-224 с.