К вопросу о методике описания крашеных наскальных изображений (по материалам памятников Минусинской котловины)

Автор: Благун Юлия Юрьевна, Зоткина Лидия Викторовна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований

Статья в выпуске: 7 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены наскальные изображения из Минусинской котловины, выполненные в технике монохромной живописи. На основе анализа научной литературы, экспериментальных данных и материалов полевых работ 2016-2017 гг. была разработана стандартизированная схема для характеристики росписей. Она апробирована на материалах местонахождений наскального искусства Большой Лог, Бугаев Лог, Суханиха I, Шалаболино и Кавказская Писаница I-IV. Отработана методика поиска и фиксации крашеных изображений. Использование увеличительных оптических приборов позволило обнаружить частицы красящих веществ на скальной поверхности, применение фототехники с макрообъективом и макрокольцами - их зафиксировать. Описание рисунков по одним критериям демонстрирует возможности применения предлагаемых стандартов для характеристики комплексов с монохромной живописью и последующих сопоставлений крашеных изображений. На основе этих сопоставлений могут формироваться представления о способе выполнения изображений носителями различных археологических культур Минусинской котловины.

Минусинская котловина, наскальное искусство, росписи, крашеные изображения, пигмент, документирование, описание рисунков

Короткий адрес: https://sciup.org/147219816

IDR: 147219816 | УДК: 903.7.031 | DOI: 10.25205/1818-7919-2017-16-7-39-49

Текст научной статьи К вопросу о методике описания крашеных наскальных изображений (по материалам памятников Минусинской котловины)

В петроглифоведении исследователи наскального искусства выделяют две категории изображений: петроглифы и росписи. К первой категории относятся любые элементы, выполненные в результате удаления части скальной поверхности выбивкой, прошлифовкой, гравировкой и другими техниками или их сочетанием [Гиря, Дэвлет, 2012. С. 158]. Ко второй – различные фигуры, нанесенные сухим или влажным пигментами, в некоторых случаях смешанными с наполнителями [Там же]. В роли связующих веществ могли выступать органические (кровь, урина, жир, яичный белок, смолы, сок растений и др.) и неорганические (вода, минеральные наполнители – калиевый по- левой шпат, тальк и др.) компоненты [Дэв-лет, 2002а. С. 137]. Выполненные пигментами изображения обладают своей спецификой. Информацию о рисунках исследователи могут получать, изучая не только их стилистические особенности, но и вещества, которыми были нанесены росписи. Получение данных об изображениях происходит уже на этапе их документирования. Оно состоит из топографической привязки памятника наскального искусства, индексирования объектов, их фиксации и описания. По схеме, представленной в отечественной литературе, при характеристике наскальных изображений принято учитывать такие параметры, как название образа, перекрывания изобра-

Благун Ю. Ю. , Зоткина Л. В. К вопросу о методике описания крашеных изображений (по материалам Минусинской котловины) // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 7: Археология и этнография. С. 39–49.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 7: Археология и этнография

жений, особенности техники их выполнения (контур или силуэт), следы инструмента, подновления и исправления, плотность пустынного загара и сохранность [Шер, 2011. С. 179]. Для описания крашеных изображений необходимы дополнительные критерии, отражающие специфику рисунков. Обычно фиксируют место их расположения на плоскости, образ, который они представляют, указывается цвет красителя, его оттенок, а также степень сохранности изображений, наличие естественных наслоений [Окладников, 1972. С. 19; Кубарев, Маточкин, 1992. С. 45; Окладников, Мазин, 1979. С. 16; Кубарев, 1988. С. 57; Миклашевич, 2014. С. 36]. В некоторых случаях также отмечают присутствие связующих органических компонентов в краске [Бадер, 1965. С. 18; Моло-дин, 1993. С. 4]. Более подробных данных для описания росписей и характеристики пигмента, как правило, не приводится. Тем не менее, представляется, что крашеные изображения несут больший объем информации. В литературе встречаются также примеры разного описания одних и тех же крашеных изображений. Е. А. Миклашевич приводит такой пример: росписи на Тутальской скале были в одном случае охарактеризованы как выполненные темно-коричневой охрой, а в другом – красной [2011. С. 139].

В связи с этим актуальность настоящего исследования состоит в том, что оно поможет в большей степени унифицировать схемы описания крашеных изображений. Характеристика рисунков должна производиться по критериям, которые позволят наиболее полно и объективно отразить их специфику. Цель настоящей статьи состоит в дополнении схемы описания петроглифов новыми параметрами, учитывающими особенности данного вида изображений. В задачи работы входят: выявление критериев описания, которые применялись исследователями ранее; проведение серии экспериментов по нанесению изображений сухим твердым и жидким пигментами для определения характерных следов красителей; обобщение в единый стандартизированный комментарий критериев характеристики рисунков. Научная новизна настоящего исследования в методическом отношении состоит в обеспечении максимально полного описания крашеных изображений, что может быть использовано другими исследователями. Применение экспериментального подхода для определения важных критериев описания крашеных изображений, выявление характерных особенностей их создания, что осуществлялось с помощью микроскопа, ранее не использовавшегося для этих целей другими исследователями, также представляется новым в рамках исследования памятников наскального искусства.

В 2016 и 2017 гг. проводились исследования местонахождений наскального искусства Большой Лог, Бугаев Лог, Суханиха I, Шалаболинская и Кавказская Писаница I–IV, расположенных на территории Республики Хакасия и Красноярского края. Для описания рисунков изучаемых памятников использовалась схема, в основу которой были положены критерии для характеристик изображений, разработанные Я. А. Шером [1980; 2011], А. Е. Рогожинским и соавт. [Рогожин-ский и др., 2004] и дополненные одним из авторов настоящей статьи (см. таблицу).

Первый блок критериев касается общей характеристики памятника наскального искусства. Указывается название местонахождения, его расположение и условия описания скальных поверхностей с изображениями.

Второй блок посвящен описанию плоскости и субстрата. Фиксируются GPS-координаты каждой плоскости, ее направление по сторонам света и угол падения. Определяется порода скального субстрата. Отмечаются также количество и расположение на нем изображений, следы выветривания (горизонтальные, вертикальные, диагональные), трещины и сколы, наличие лишайников.

Третья группа критериев объединяет параметры описания рисунков. Фиксируются их размеры, типы (силуэтные или контурные), характеры контуров изображений (прерывистые или цельные, четкие или расплывчатые). Определяется сюжет росписей, предположительно устанавливается их хронологическая принадлежность. Отмечается сохранность рисунков, при этом фиксируется степень их яркости, целостность (выветренность, трещины, сколы) и наличие натеков.

Четвертый блок необходим для описания пигментов, которыми выполнены изображения. Определяются моно- либо полихром-ность рисунков и краситель, которым они нанесены (предположительно: охра, уголь). Указывается цвет пигмента по коду Манселла. Отмечается степень его проникновения в скальную поверхность (по всему макро-

Схема описания крашеных изображений

|

Я в § S о 2 ст & Cd Н Я |

||||||

|

S g 11 |

||||||

|

Я ЗЯ Г |

||||||

|

Я о 3 я щ о У я О О Я Я | § I и и 5 й ^ ° 1 | В □ Д S СТ Г а | £ g § о о я Яо |

||||||

|

Я £ о ю о S S ст О о и О о ст с о S и я о Я С о |

и о S & S и о Я С о |

|||||

|

О cd св о СТ К о о |

||||||

|

S 5 Я н о о К я 3 оо§ 5 3 о g ^ § о о с cd Я cd Ян & Я |

||||||

|

IS S и о Й св & ю о со S X и о 3 св & И к S и св о S С о к Я Й о Я |

cd i cd о >> д |

|||||

|

Я Й н о о и о S о о Я Л и О св И о И о ст с 5 о « |

О S Я * о я о с о я Он о н о S |

ст ® ^ н СТ о & о с ст ст с о >> д |

||||

|

СЛ Л ф |

|

£ 8 ” и о д к о & св & В И о И 2 о ® И н Н ” g д ст § я я о о я 5 S ст в ст й ц 1) н cd § о ст о И О (o' о |

Я 3 ” Я Я 2^2 Я О и i sag i а § § 5 В СТ д д Й S S Н Д О о " Р о & ° b h ст с д g Й ю д 2 5 у со м У я 3 о я о g Д Д К) О со 'св' S' 25' |

||

|

Я я cd Н ГС |

я cd о ст 1 W S |

||

|

н о к 2 и |

cd Н g S с S СТ о S с О |

||

|

£ У ” к § 5 ж ® К S и к н и У ст |

cd cd 5 я о о я g я ^ |

||

|

ед н 5 § 5 И К ст |

|||

|

’В )Я ст В И д ^ S § § О и |

о о ^ я о я о о & X о о 5 |

||

|

& 5 cd Ян |

|

и ст о S & к S ст д ст со О о д и S и X н |

со о н § я я я я я я г |

|

|

ст СТ и |

||

Я я

Выходы источников сырья на памятнике Наличие культурного слоя на памятнике

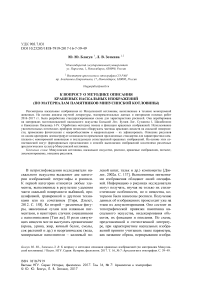

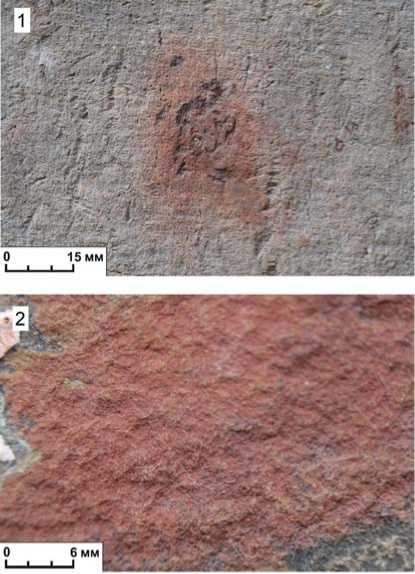

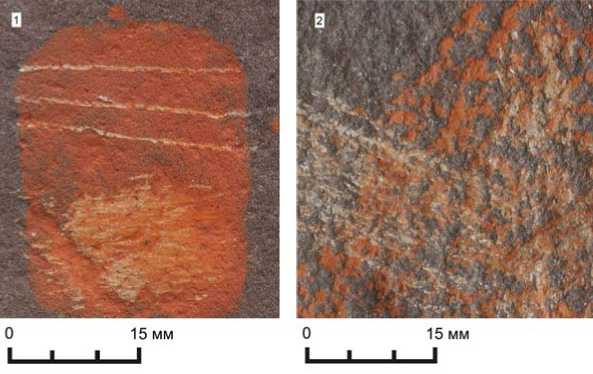

Рис. 1 . Варианты расположения частиц пигмента на скальной поверхности: 1 – расположение частиц жидкого пигмента по всему макрорельефу поверхности и в ее углублениях; 2 – расположение частиц твердого сухого пигмента на выступах макрорельефа поверхности (фото Ю. Ю. Благун)

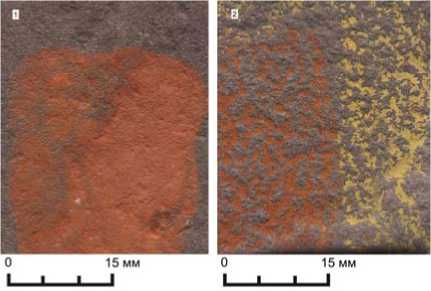

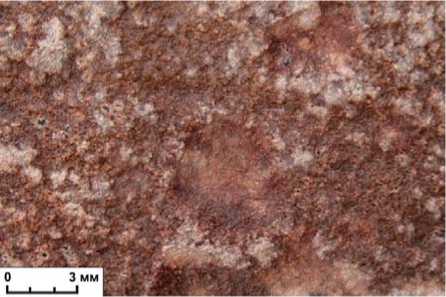

Рис. 2. Изображение, выполненное предположительно жидким пигментом (Бугаев Лог): 1 – общий вид изображения; 2 – расположение частиц жидкого пигмента по всему макрорельефу поверхности и их отсутствие в лунках пикетажа (фото Л. В. Зоткиной)

рельефу поверхности, на его выступах и в углублениях) и наличие гранул пигмента. Данный критерий является одним из самых важных. В зависимости от варианта расположения частиц пигмента на поверхности субстрата определяется состояние красите- ля, который был использован художником в древности для нанесения крашеного изображения.

Пятый блок критериев касается техники создания рисунков. Фиксируются следы от инструментов, которыми пользовались при выполнении изображений. Определяется (предположительно) техника выполнения изображения (крашеное изображение, прокрашенный петроглиф, выполнение петроглифа поверх росписи). Отмечается наличие палимпсестов.

Последние два критерия в предлагаемой схеме фиксируют наличие источников сырья (пигмента) и культурного слоя на местонахождении наскального искусства. Эти данные позволяют получить информацию, как о технологии создания крашеных изображений, так и об их датировке.

Для достижения наибольшей объективности описания и последующего сопоставления крашеных изображений представляется необходимым использование специальных инструментов, средств и методов, результат применения которых будет в минимальной степени зависеть от субъективного восприятия исследователя.

Территориальные границы, координаты местонахождений наскального искусства и плоскостей с изображениями исследователи в настоящее время определяют с помощью GPS-навигатора [Шер, 2011. С. 172]. Фиксацию крашеных изображений производят с помощью бесконтактных методов – фотографирования и видеосъемки, поскольку росписи обладают цветностью и низкой стойкостью к внешним воздействиям природного и антропогенного характера [Дэв-лет, 2002б. С. 81–84]. Фотосъемка производится с указанием масштаба при прямом освещении, так как краситель при нем лучше всего виден. Обнаружение частиц пигмента производится с помощью оптических увеличительных приборов – увеличительное стекло (лупа) или микроскоп. При исследовании крашеных изображений на памятниках Минусинской котловины в 2016 г. использовался микроскоп Nikon 11470NS с двадцатикратным увеличением. Для фиксации расположения пигмента на скальной поверхности применялась макросъемка, которая производилась с помощью фотоаппарата с макрообъективом и макрокольцами, устанавливаемого на штатив. Для получения более ярких и четких кадров использовалась также кольцевая вспышка. Для определения цвета росписей использовался цветовой атлас Munsell Rock Color Chart, в котором каждому оттенку цвета дан свой буквенночисловой номер [Дэвлет и др., 2017. С. 46].

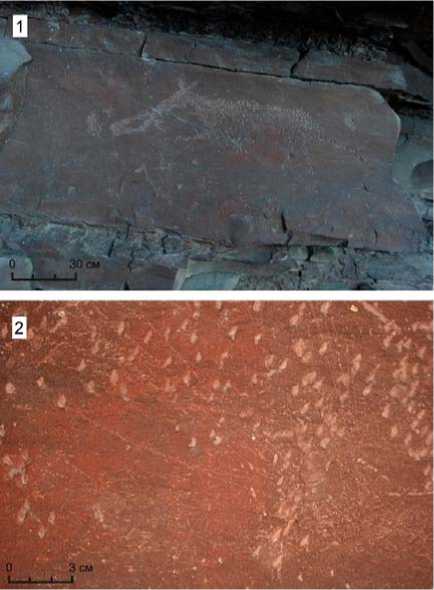

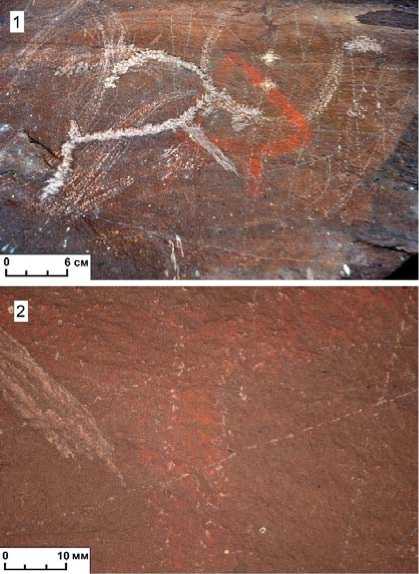

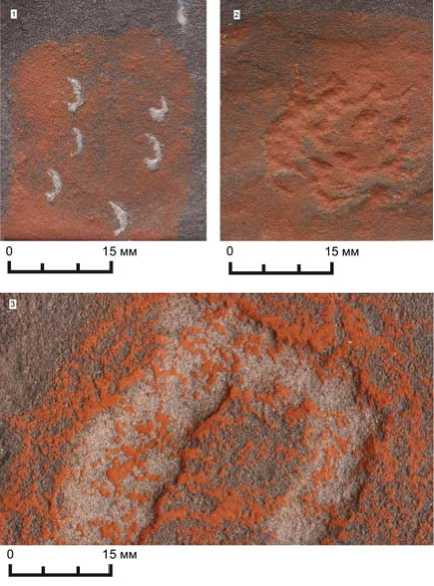

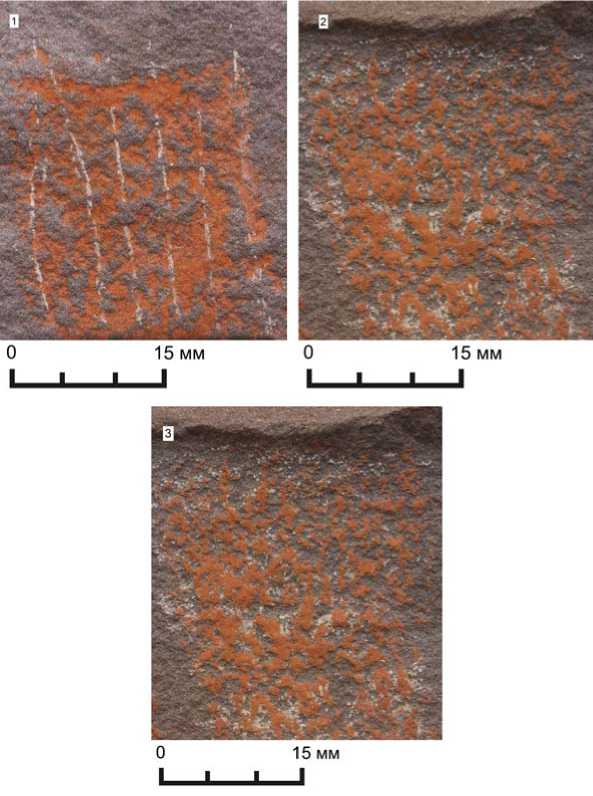

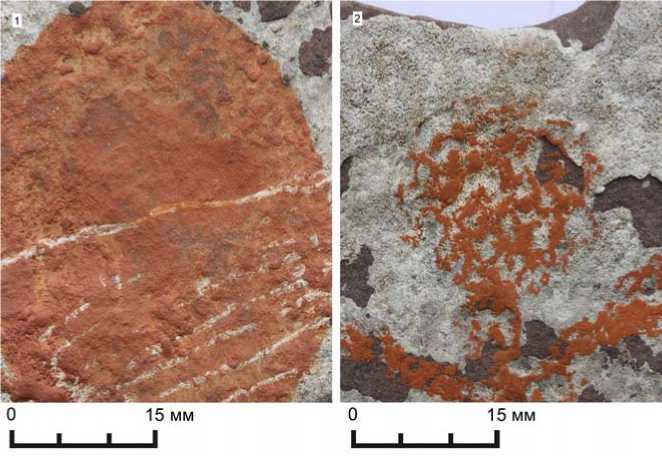

В ходе полевых работ 2016 и 2017 гг. на памятниках Большой Лог, Бугаев Лог, Су-ханиха I, Шалаболино и Кавказская Писаница I–IV было исследовано 56 изображений, составлены сопоставимые друг с другом описания рисунков. Кроме того, выявлены и подтверждены экспериментально некоторые механизмы проникновения пигмента в субстрат. Осмотр рисунков изучаемых местонахождений и экспериментальных образцов под микроскопом показал, что фиксируется три варианта локализации пигмента на скальной поверхности: по всему ее макрорельефу, в углублениях и на выступающих участках. Первому и второму из них соответствует использование жидкого пигмента (рис.1, 1 ), а третьему – твердого сухого (рис. 1, 2 ). В связи с этим наблюдением было высказано предположение, что одни рисунки памятника Бугаев Лог были выполнены жидким пигментом (рис. 2), а другие – твердым сухим (рис. 3). Единственное крашеное изображение местонахождения Большой Лог (рис. 4, 1 ) и рисунки Кавказской Писаницы (рис. 4, 2 ), вероятнее всего, были выполнены жидким красителем. Предполагается также, что петроглифы плоскости 7 памятника Суханиха I [Миклашевич, 2015. С. 70] в древности могли быть прокрашены после выполнения на плоскости выбивки (рис. 5). Экспериментальное моделирование и сравнения с материалами оригинальных памятников наскального искусства показали, что в ситуации палимпсеста механизм проникновения пигмента в скальную поверхность зависит напрямую от состояния используемых красителей (жидкий либо твердый сухой пигмент) и от техники нанесения изображения. В случае перекрывания рисунков петроглифами, выполненными в технике пикетажа, пигмент либо отсутствует в выбоинах, либо его частицы фиксируются тонким слоем на границах лунок пикетажа (рис. 6, 1 ). В ситуации перекрывания петроглифов рисунками частицы пигмента фиксируются либо по всему макрорельефу субстрата и в его углублениях (жидкий краситель), либо на его выступающих участках (твердый сухой краситель) (рис. 6, 2 – 3 ). Так, на местонахождении Бугаев Лог изображение

Рис. 3. Изображение, выполненное предположительно твердым сухим пигментом (Бугаев Лог): 1 – общий вид изображения; 2 – фрагментарное расположение частиц пигмента на выступах макрорельефа скальной поверхности (фото Л. В. Зоткиной)

Рис. 4. Изображения, выполненные предположительно жидким пигментом (Кавказская писаница): 1 – общий вид изображения (Большой Лог); 2 – макрофотография участка изображения, выполненного жидким пигментом (фото Ю. Ю. Благун)

Рис. 5. Макрофотография участка изображения, выполненного предположительно жидким пигментом поверх выбивки (Суханиха I) (фото Ю. Ю. Благун)

Рис. 6. Расположение частиц пигмента в ситуациях палимпсеста (вариант 1): 1 - отсутствие частиц пигмента в лунках пикетажа при выполнении следов выбивки поверх рисунка; 2 - расположение частиц пигмента по всему макрорельефу поверхности при выполнении рисунка жидким красителем поверх пикетажа; 3 - расположение частиц пигмента на выступах макрорельефа при выполнении рисунка твердым сухим красителем поверх выбивки (фото Ю. Ю. Бла-гун)

лося, выполненное в технике пикетажа, предположительно нанесено поверх рисунка лося, выполненного жидким красителем, поскольку в лунках пикетажа частицы пиг

мента либо отсутствуют, либо фиксируются по границам выбоин (см. рис. 2, 2 ).

Существуют различия между перекрыванием линий шлифовки и тонкой гравировки твердым сухим и жидким красящими веществами. Частицы твердого сухого пигмента поверх линий гравировки и шлифовки располагаются на выступах макрорельефа и лежат отдельными участками (рис. 7, 1 - 2 ). Частицы жидкого красителя располагаются по всему макрорельефу линий, полностью перекрывая их на участках, где пигмент нанесен плотным слоем (рис. 7, 3 ).

В случае перекрывания крашеных рисунков гравированными и прошлифованными линиями наблюдается иная картина. Частицы как твердого сухого, так и жидкого пигментов в углублениях, образованных гравированными и шлифованными линиями, выглядят вдавленными в поверхность субстрата (рис. 8, 1 - 2 ). Различия заключаются в том, что жидкий краситель располагается по центру углубления на протяжении всей линии гравировки, а частицы сухого пигмента локализуются отдельными участками.

Эксперименты по выполнению рисунков жидким и сухим твердым пигментом поверх кальцитовых натеков показали, что краситель проникает в поверхность корки таким же образом, как и в поверхность скальной породы (рис. 9, 1 - 2 ). В ситуации перекрывания рисунков и гравировок, выполненных на кальцитовом натеке, механизмы проникновения красителей в поверхность аналогичны. Выявление тех или иных вариантов расположения частиц пигмента в скальную поверхность позволяет не только определить агрегатное состояние красящего вещества - жидкое или твердое сухое, но и последовательность создания наскальных изображений.

Описания рисунков по предложенной единой схеме позволило зафиксировать как общие данные о скальной поверхности и о росписях (размер, сюжет и т. д.), так и более частные (цвет красителя по коду Манселла, степень проникновения пигмента в поверхность). Кроме того, были выполнены сопоставимые друг с другом описания крашеных изображений.

На основе сравнения полученных описаний по единым критериям выявлено, что большая часть изученных рисунков нанесена жидким красителем (88 %). Меньше фиксируется изображений, выполненных твердым

Рис. 7. Расположение частиц пигмента в ситуациях палимпсеста (вариант 2): 1 - 2 -расположение частиц твердого сухого пигмента поверх линий гравировки и шлифовки; 3 - расположение частиц жидкого красителя по всему макрорельефу поверхности поверх линий гравировки (фото Ю. Ю. Благун)

Рис. 8. Расположение частиц пигмента в ситуациях палимпсеста (вариант 3): 1 - 2 -расположение частиц твердого сухого и жидкого пигментов под линиями гравировки (фото Ю. Ю. Благун)

Рис. 9. Крашеные изображения на кальцитовом натеке: 1 – 2 – расположение частиц жидкого и твердого сухого пигментов на минерализованной поверхности (фото Ю. Ю. Благун)

сухим пигментом (12 %). При этом наиболее часто встречаются такие оттенки краски, как яркий красно-коричневый и светлый красно-оранжевые оттенки (по коду Манселла 10 R 4/4 и 10 R 5/4 соответственно). Перекрывание крашеных изображений друг другом встречается в 45 % случаев, выбивка поверх рисунков фиксируется несколько чаще (18 %), чем прокрашивание поверх пикетажа (14 %). Кроме того, прошлифованные и гравированные линии поверх рисунков на изученных памятниках Минусинской котловины выполнялись еще реже (14 и 9 % соответственно). Таким образом, для изучаемого региона было характерно использование жидких красителей ярких красно-коричневых и оранжевых оттенков. Выбивка изображений поверх рисунков производилась чаще, чем прокрашивание петроглифов.

Последующее расширение источниковой базы исследования, сравнение описаний рисунков с разных памятников наскального искусства, составленных по одной схеме, позволят выявить различия в технике выполнения изображений или схожие черты. Предлагаемый стандартизированный комментарий является эффективным не только для составления научной документации, но и для более глубокого понимания способов и последовательности выполнения рисунков, а также для дальнейшего выявления возможных общих тенденций в наскальном искусстве Минусинской котловины и других территорий.

Список литературы К вопросу о методике описания крашеных наскальных изображений (по материалам памятников Минусинской котловины)

- Бадер О. Н. Каповая пещера. Палеолитическая живопись. М.: Наука, 1965. 34 с.

- Гиря Е. Ю., Дэвлет Е. Г. Об исследовании техники изображений на скалах//Проблемы истории, филологии, культуры. Магнитогорск, 2012. Вып. 1 (35). С. 158-178.

- Дэвлет Е. Г. Росписи на скалах: состав пигментов и цветовая палитра//Первобытная археология: Человек и искусство. Новосибирск, 2002а. С. 134-140.

- Дэвлет Е. Г. Памятники наскального искусства: изучение, сохранение, использование. М.: Научный мир, 2002б. 253 с.

- Дэвлет Е. Г., Пахунов А. С., Житенев В. С., Зоткина Л. В., Грешников Э. А. Вопросы междисциплинарных исследований технологических особенностей и состояния сохранности объектов изобразительной деятельности//Мультидисциплинарные методы в археологии: новейшие итоги и перспективы. Материалы международного симпозиума «Мультидисциплинарные методы в археологии: новейшие итоги и перспективы» (22-26 июня 2015 г., г. Новосибирск). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. С. 44-59.

- Кубарев В. Д. Древние росписи Каракола. древних народов Южной Сибири. Барнаул: Новосибирск: Наука, 1988. 172 с.

- Кубарев В. Д., Маточкин Е. П. Петроглифы Алтая. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1992. 123 с.

- Миклашевич Е. А. К изучению техники нанесения изображений Томской писаницы//Историко-культурное наследие Кузбасса: актуальные проблемы изучения и охраны памятников археологии. Кемерово: Кузбасс-вузиздат, 2011. С. 132-155.

- Миклашевич Е. А. Наскальные изображения в Гроте Проскурякова (Хакасия)//КСИА. 2014. Вып. 232. С. 32-42.

- Миклашевич Е. А. Комплекс памятников наскального искусства Оглахты: информационный потенциал и перспективы исследования//Научное обозрение Саяно-Алтая. 2015. Вып. 1 (9). С. 54-77.

- Молодин В. И. Еще раз о датировке Турочакских писаниц (некоторые проблемы хронологии и культурной принадлежности петроглифов Южной Сибири)//Культура Изд-во АлтГУ, 1993. С. 4-25.

- Окладников А. П. Центральноазиатский очаг первобытного искусства: Пещерные росписи Хойт-Цэнкер Агуй (Сэнгри-Агуй), Западная Монголия. Новосибирск: Наука, 1972. 76 с.

- Окладников А. П., Мазин А. И. Писаницы бассейна реки Алдан. Новосибирск: Наука, 1979. 152 с.

- Рогожинский А. Е., Хорош Е. Х., Чарлина Л. Ф. О стандарте документации памятников наскального искусства Центральной Азии//Памятники наскального искусства Центральной Азии. Общественное участие, менеджмент, консервация, документация. Алматы: НИПИПМК МК РК, 2004. С. 156-161.

- Шер. Я. А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. М.: Наука, 1980. 327 с.

- Шер Я. А. Первобытное искусство: Учеб. пособие/Кем. гос. ун-т. Кемерово, 2011. 436 с.