К вопросу о негативной роли бобра в сфере хозяйственной деятельности человека

Автор: Федоров Федор Валерьевич

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 8 (169), 2017 года.

Бесплатный доступ

Обобщены некоторые исследования и наблюдения, касающиеся негативного влияния бобров на хозяйственную деятельность человека. Последствия активности бобров отмечали: в лесном хозяйстве, на искусственных водотоках (мелиоративные канавы) и ручьях возле коммуникационных сооружений. Установлено, что на юге Карелии в ходе кормодобывающей деятельности бобров из прибрежных фитоценозов исключается от 23,2 до 92,1 % осины и от 3,0 до 26,5 % березы от общего числа деревьев данной породы. Строительство плотин приводит к формированию нового типа растительных сообществ. Однако при этом ущерб лесному хозяйству оценивается как незначительный. Выявлено вторичное заболачивание осушенных земель как следствие поселения бобров на мелиоративных канавах. На севере Карелии в условиях дефицита кормов более 50 % поселений бобров концентрируются вдоль дорог и линий электропередачи, где после рубок произошло возобновление лиственными породами. На юге плотность поселений зверей вблизи дорог существенно ниже. Приводятся случаи нанесения бобрами вреда хозяйственным сооружениям, среди которых: затопление дорог, линий инженерно-технических сооружений, сельскохозяйственных полей, отключения линии электропередачи из-за падения подгрызенных деревьев.

Речные бобры, мелиорация, коммуникационные сооружения, хозяйственная деятельность

Короткий адрес: https://sciup.org/14751266

IDR: 14751266 | УДК: 591.554:639.112.3(470.22)

Текст научной статьи К вопросу о негативной роли бобра в сфере хозяйственной деятельности человека

Некогда широко распространенный в России вид – европейский бобр – к началу ХХ столетия был практически на грани исчезновения. Судите сами: тогда в СССР, по оценкам некоторых специалистов, оставалось менее 1000 зверей1 [20]. И только благодаря крупномасштабным работам удалось восстановить прежний ареал бобров, а также довести их численность только на территории РФ до более полумиллиона [2]. Однако с возвращением бобра появились и новые проблемы. Обладая ярко выраженной средообразующей деятельностью и невероятной скоростью расселения, этот грызун все чаще и чаще вступал в конфликт с интересами человека, затапливая ценные леса, автомобильные и железные дороги, разрушая мелиоративную сеть и т. д.

Проблема взаимоотношений бобра и человека привлекает многих исследователей. Однако в силу ряда причин она наиболее интересна и актуальна именно в Карелии. Во-первых, наш регион стал «родным домом» сразу для двух видов бобров – канадского ( Castor canadensis Kuhl) и европейского ( C. fiber L.). Во-вторых, строительная активность «карельских» бобров намного выше, чем зверей, обитающих в других регионах [5]. И, в-третьих, некоторые проблемы, например нарушения прибрежных биоценозов, наиболее остро проявляются на северном пределе распространения бобров, в местах, которые характери-

зуются медленными процессами восстановления экосистем.

В данной статье мы обобщим некоторые наши исследования и наблюдения, касающиеся негативного влияния бобров на хозяйственную деятельность человека. Последствия жизнедеятельности этих зверей отмечали в лесном хозяйстве, на искусственных водотоках (мелиоративные канавы) и ручьях возле коммуникационных сооружений.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

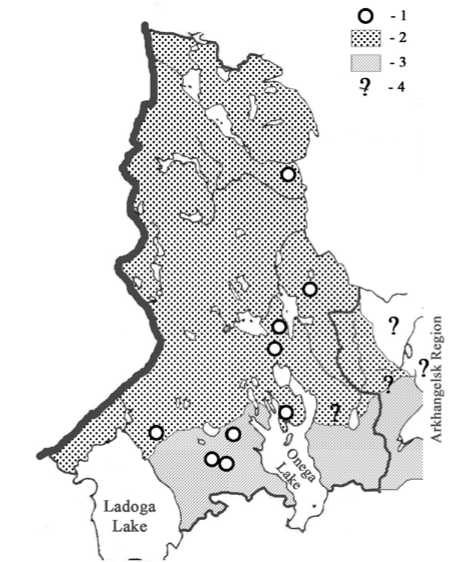

В настоящее время в Карелии обитает около 16000 бобров, из которых канадскому виду принадлежат 12000 особей, европейскому – 4000 [13]. Вопреки ожиданиям, на юге Карелии европейские бобры занимают территории прежнего обитания канадских бобров, то есть мы можем говорить о замещении североамериканского вида евразийским (рис. 1). Ближайшее расстояние между поселениями разных видов бобров составляет 10 км. На северо-востоке республики, напротив, канадские бобры проникли в Архангельскую область и распространяются в районах обитания европейских бобров. Исследования, проведенные в 2015 году, позволили установить, что канадский бобр встречается уже в 70 км восточнее административной карельской границы, а ближайшее расстояние между поселениями двух видов составляет примерно 30 км [13].

Рис. 1. Современное распространение бобров в Карелии и частично в Архангельской области: 1 – места выпусков канадского бобра, 2 – территория, занятая канадским бобром, 3 – территория, занятая европейским бобром, 4 – нет информации (по: [13])

Обсуждая средообразующую деятельность бобров, нельзя не сказать об их строительной активности. В Карелии она достаточно высока, и разные виды бобров проявляют ее одинаково. Так, например, из 125 поселений европейского бобра, расположенных на естественных водоемах, 74,4 % были с плотинами, 70,4 % поселений имели хатки. У канадского бобра (n = 124) эти показатели были схожи: 76,6 и 74,2 % соответственно [5].

Первое, что приходит на ум, когда мы говорим о роли бобра в биоценозах, – это его кормодобывающая деятельность. Вырубленные бобрами участки и количество сваленных ими деревьев могут быть весьма значительными, к тому же выбирают звери лишь определенные породы, в результате чего прибрежные лесные сообщества приобретают отличный от первоначального вид (таблица). Так, например, на изучаемой территории в южной Карелии при соотношении произрастающей осины и березы, равном 1 : 1,5 (n = 2732), бобры свалили 47,0 % осин и 12,4 % берез (на разных водоемах этот показатель сильно колебался: от 23,2 до 92,1 % для осины и от 3,0 до 26,5% для березы). Более того, при заготовке кормов бобры валят осины большего диаметра, чем березы, что также способствует смене основной лесообразующей породы. По нашим наблюдениям, средний диаметр осин, растущих по берегам водоемов, составляет 22,7 см (n = 1145), берез – 17,0 см (n = 1680). Подсчет погрызов на тех же водоемах показал, что средний диаметр сваленных осин равнялся 23,1 см, а берез – 11,9 см. Больше половины разновозрастных берез (71,2 %), сваленных бобрами, имели диаметр до 12 см, в то время как осины того же диаметра в заготовках бобра встречаются гораздо реже – 14,9 %. Большая часть погрызенных осин (61,7 %) были диаметром 18–40 см, тогда как березы такого размера отмечались крайне редко [4], [15]. Средняя площадь вырубленных участков составляет 0,5–0,6 га [3], [4].

В результате более полной утилизации осины и более низкой ее восстановительной способности эта порода первой выпадает из I яруса древостоев.

Другие исследователи также отмечали, что бобры отдают предпочтение более тонким березам и более крупным осинам2 [4], [8], [9]. Если пересчитать данные В. Я. Каньшиева3 [9], то получится, что в Ленинградской области средний диаметр сваленных бобрами осин составил 12,9 см (n = 129), берез – 8,4 см (n = 61). При этом растущие по берегам водоемов деревья тех же пород в среднем имели почти одинаковые диаметры стволов: 16,7 (n = 296) и 15,0 см (n = 197) соответственно. Другие исследователи, напротив, отмечали, что толщина почти всех сваленных деревьев (более 90 %) не превышала 12 см [1], [17], [21], [22] и др. Вероятно, это объясняет-

Особенности рубки бобрами деревьев в зависимости от их диаметра

|

Осина |

Береза |

Примечание |

|||

|

I |

II |

I |

II |

||

|

n |

1145 |

540 |

1680 |

208 |

южная Карелия, наши данные |

|

Средний диаметр, см |

22,7 |

23,1 |

17,0 |

11,9 |

|

|

Доля деревьев с диаметром до 12 см, % |

16,2 |

14,9 |

28,6 |

71,2 |

|

|

Доля деревьев с диаметром 18–40 см, % |

55,5 |

61,7 |

44,9 |

11,8 |

|

|

n |

296 |

129 |

197 |

61 |

Ленинградская обл., Каньшиев, 1992 |

|

Средний диаметр, см |

16,7 |

12,9 |

15,0 |

8,4 |

|

Примечание. I – растущие по берегам водоемов, II – сваленные бобрами.

ся более высокой кормностью бобровых угодий в местах, где проводили исследования указанные выше авторы, а значит, животные имели и более широкий выбор различных древесно-кустарниковых растений [4]. Однако некоторые авторы [6], [8], [18] считают, что использование крупных деревьев невыгодно, поскольку, как показали их исследования, чем больше диаметр дерева, тем меньше коры используется бобрами. Невыгодно оно и по соотношению затрат на обработку дерева и полученной от него энергии.

Еще больше прибрежные лесные ассоциации изменяются в результате строительной деятельности бобров. Площади затопленных участков в Карелии варьируют весьма значительно: от 0,2–0,5 га по берегам небольших ручьев с относительно высокими берегами до 20–30 га по берегам озер, выход из которых перекрыт бобровой плотиной.

В среднетаежных подзонах (южные районы Карелии, север Ленинградской области) по берегам водоемов растут лиственные и смешанные леса, иногда с богатой травянистой растительностью ( Betuletum mixto-herbosum, Betuleto-popule-tum mixto-herbosum , Picceto-betuletum vacciniosum , Piccetum vacciniosum ). В таких насаждениях после ухода бобров на освобожденных от подтопления прибрежных территориях формируется болотное сообщество, представляющее собой смешанную категорию, в которую входят сфагновые, зарастающие березой, осоково-сфагновые, сфагново-пушицевые и различные кустарничково-сфагновые сообщества с преобладанием того или иного вида кустарничков. Экотопические условия в пределах брошенного пруда характеризуются неоднородностью микрорельефа и гидрологического режима, в результате формируется мозаичная структура фитоценоза [4], [15]. На этих территориях остается от 13,5 до 19,5 % видов травяно-кустарничковой и моховой растительности из тех, что росли здесь до строительства плотин.

Мы не оценивали экономический ущерб, наносимый бобрами лесному хозяйству. Однако, учитывая, что активность бобров происходит, главным образом, в водоохранной зоне, на территории которой введены ограничения хозяйственной деятельности, и принимая во внимание низкую плотность населения бобров, вред лесному хозяйству будет незначителен. Оценка отрицательных последствий жизнедеятельности бобров в лесном хозяйстве у других исследователей различна. В. В. Дёжкин с соавторами, ссылаясь на американских исследователей, приводят следующий пример ущерба, который причинили бобры в округе Мэринетт, в Северном Висконсине: «Звери построили 228 плотин, причем в зоны затопления 147 из них попало около 700 га строевого леса, оценивавшегося почти в 12 тыс. долларов. В затопленных лесах росли ель, вяз, ясень, белая сосна и другие ценные породы деревьев. Автор подсчитал, что весь лес, уничтоженный бобрами за 10 лет, уложился бы в штабель высотой в 1,2 м, шириной в 2,4 м и длиной около 5 км» [7].

Расчет экономической роли бобра в крупных лесных массивах юго-восточной Норвегии приводят и норвежские исследователи [19]. Авторы указывают, что 55 % затопленной бобрами площади классифицировано как болота, которые являются малоценными лесопроизводителями, и в районе исследований было подтоплено лишь 0,1 % строевого леса. Более того, если ценная древесина будет изыматься с подтопленных участков, то доход лесопользователя уменьшится лишь на 0,1 %.

По мере расширения ареала и роста численности бобр все чаще селится на искусственных водотоках (мелиоративные канавы) и ручьях вдоль коммуникационных сооружений, оказывая, таким образом, негативное влияние на хозяйственную деятельность человека.

Север Карелии характеризуется бедностью кормовой базы бобров. В результате плотность поселений бобров на этой территории очень низкая. Зато есть другая особенность распределения бобровых поселений на севере. Как показали наши исследования, в Костомукшском заповеднике до 55 % (n = 43) бобровых поселений сосредоточено вблизи автомагистралей, железнодорожных путей, линий электропередачи, то есть там, где емкость бобровых угодий стала выше благодаря смене состава древесно-кустарниковой растительности, последовавшей за рубкой леса [12]. Показатель учета зверей здесь составляет в среднем 3–5 поселений на 10 км коммуникационных сооружений (в то время как на 10 км береговой линии естественных водоемов приходится 1–2 поселения) [16].

В 60 % (n = 22) придорожных поселений бобры перекрывали дренажные трубы, что создавало угрозу затопления автодороги и даже размывания насыпи железнодорожного полотна (рис. 2).

Рис. 2. Дорожная труба, перекрытая бобрами (фото Ф. В. Фёдорова)

Может создаться впечатление, что при высокой кормодобывающей и строительной активности, которая наблюдается у бобров в северной тайге, они могут уничтожать и ценный лес. Однако вдоль дорог растут в основном молодня-ки малоценных пород – березы, осины, ольхи. От 70 до 95 % растущей березы и осины имеют стволы диаметром до 12 см. Почти 94 % сваленных бобрами деревьев в придорожных поселениях были диметром до 12 см. На остальной территории заповедника несколько иное распределение деревьев, сваленных бобрами. В первичных биотопах заповедника береза и осина растут в небольшом количестве, диаметр этих деревьев невелик. Больше половины осин, сваленных бобрами, были диаметром 15–24 см, 81 % берез – не более 12 см. В среднем один бобр срубает 0,3 кубометра малоценной древесины.

Если принять во внимание, что бобровыми поселениями занято чуть более 1,0 % лесных угодий заповедника, то ущерб, причиняемый бобрами природному комплексу, незначителен. Более серьезный ущерб от деятельности бобров наносится хозяйственным сооружениям. Для его предотвращения нами предложен ряд биотехнических и других специальных мероприятий [4], [12].

В южной Карелии бобры селятся вдоль дорог по другой причине, чем на севере, а именно из-за высокой плотности (рис. 3). На юге республики условия обитания бобров лучше, плотность их населения выше, чем на севере, – 4–8 поселений на 10 км береговой линии. Однако в силу специфичности условий и высокого фактора беспокойства плотность поселений бобров вблизи дорог существенно ниже, чем на севере, и составляет 0,8–1 поселение на 10 км придорожных водотоков [14], [16].

Рис. 3. Поселение бобров в придорожной канаве в Пря-жинском р-не РК (фото Ф. В. Фёдорова)

Активное расселение зверей вблизи коммуникационных сооружений не может не привести к острым конфликтным ситуациям с интересами человека. Согласно материалам, предоставленным Минсельхозом РК, за 2 года (2013–2014) в Карелии отмечено 58 случаев нанесения бобрами вреда хозяйственным сооружениям, из них: 67,2 % – затопление дорог, 22,4 % – затопление линий инженерно-технических сооружений, 6,9 % – нарушение работы мелиоративных систем, 3,5 % – затопление сельскохозяйственных полей. Для снижения ущерба Минсельхозом РК было выдано 17 разрешений на добычу 133 бобров.

За период с 2008 по 2012 год сотрудниками «Карелэнерго» зафиксировано 28 случаев отключения линии электропередачи в южной Карелии из-за падения подгрызенных бобрами деревьев. На устранение аварий было потрачено 936 человеко-часов.

В процессе расселения бобры стали заселять и другой тип искусственных водотоков – канавы лесной и сельскохозяйственной мелиорации. В Карелии 37 % площади лесов заболочено [11]. Во второй половине XX века было осушено 640 тыс. га заболоченных земель для нужд лесного хозяйства и 93 тыс. га – под сельхозугодья. Это составляет 8 % покрытой лесом площади. 400 тыс. га было осушено на юге республики. Протяженность только магистральных канав превышает 13 тыс. км. На отвалах канав через 2–3 года начинается возобновление лиственными породами. Через 5–7 лет канавы превращаются в удобные для бобров угодья. Другими словами, осушительная мелиорация привела к повышению емкости бобровых угодий. В результате, как показывают исследования, до 37 % всех бобровых поселений в южной Карелии сосредоточено на мелиоративных канавах [10]. Большая часть поселений (77,4 %) обнаружена на магистральных канавах, 22,6 % – на канавах-осушителях. Плотность поселений на канавах лесоосушительной мелиорации колеблется от 2 до 4 поселений на 10 км [14], [16].

Почти все обследованные поселения бобров (94,9 %), расположенные на мелиоративных канавах, имели плотины [5]. При таком уровне строительной активности бобры становятся ключевым фактором, вызывающим вторичное заболачивание осушенных земель, что сводит на нет экономически затратную деятельность человека по осушению земель.

Интересные наблюдения сделали наши коллеги из Института леса КарНЦ РАН в Киндасов-ском лесничестве. Площадь Киндасовского лесничества составляет 21,5 тыс. га. На территории площадью 1,5 тыс. га были посажены сосновые и еловые культуры. Это составило 34 % площади мелиорированных земель лесничества. Обследование некоторых участков мелиорации показало, что в результате деятельности бобров погибло

46 га искусственных посадок сосны, что составило 11 % обследованной территории4.

ВЫВОДЫ

В результате проведенных исследований выполнена оценка последствий жизнедеятельности бобров в Карелии. Установлено, что в ходе их кормодобывающей деятельности меняется облик прибрежного фитоценоза: бобры предпочитают валить более толстые осины и более тонкие березы, при этом количество погрызенных осин в 3–5 раз выше погрызенных берез. Все это приводит к смене основной лесообразующей породы. Более серьезные изменения в прибрежных фитоценозах происходят после строительства бобрами плотин: высыхание леса во время затопления территории и формирование нового типа растительного сообщества на высыхающих участках брошенного бобрового пруда. В целом же после появления бобров однородный лес становится мозаичным по своей структуре. Учитывая, что активность бобров происходит в водоохранной зоне, и принимая во внимание низкую плотность поселений бобров по сравнению с южными регионами, ущерб лесному хозяйству будет незначителен.

Более серьезный вред хозяйственной деятельности человека бобры наносят, расселяясь вдоль дорог, ИТС и линий электропередачи. Чаще всего это происходит на севере Карелии, где после рубок ухода возле коммуникационных сооружений произошло возобновление лиственными породами, а следовательно, и повысилась емкость бобровых угодий.

Отмечена крайне высокая строительная активность бобров на мелиоративных канавах (95 % поселений с плотинами), что вызывает вторичное заболачивание осушенных территорий.

БЛАГОДАРНОСТИ

Автор приносит искреннюю благодарность Минсельхозу РК за предоставленные данные, а также сотрудникам лаборатории зоологии ИБ КарНЦ РАН – П. И. Данилову, К. Ф. Тирронену, Д. В. Панченко, В. В. Белкину, В. Я. Каньшие-ву за помощь в сборе материала.

* Работа выполнена в рамках Государственного заказа № 0221-2014-0037 «Динамика фауны птиц и млекопитающих Европейского Севера России в условиях интенсивных антропогенных и климатических изменений: мониторинг, управление и сохранение биоразнообразия» и при финансовой поддержке Программы Президиума РАН № г.р. 0221-2015-0004 «Структура популяций и динамика фауны позвоночных в зонах нормы и пессимума ареалов, оценка состояния и основы управления».

ON THE NEGATIVE ROLE OF BEAVERS IN THE AREA OF HUMAN ECONOMY

Список литературы К вопросу о негативной роли бобра в сфере хозяйственной деятельности человека

- Балодис М. М. Бобр. Биология и место в природно-хозяйственном комплексе республики. Рига, 1990. 269 с.

- Борисов Б. П. Бобр//Состояние охотничьих ресурсов в Российской Федерации в 2008-2010 гг. (информационно-аналитические материалы). М.: Физическая культура, 2011. Вып. 9. С. 86-90.

- Данилов П. И. Влияние бобра на лесную растительность//Лесное хозяйство. 1967. № 5. С. 76-78.

- Данилов П. И., Каньшиев В. Я., Фёдоров Ф. В. Речные бобры Европейского Севера России. М.: Наука, 2007. 200 с.

- Данилов П. И., Фёдоров Ф. В. Сравнительная характеристика строительной активности канадского и европейского бобров на Европейском Севере России//Экология. 2015. № 3. С. 212-219.

- Дворников М. Г., Дворников Н. П. Взаимосвязи промысловых млекопитающих с растительным покровом в лесных экосистемах Южного Урала. Свердловск, 1986. 71 с.

- Дёжкин В. В., Дьяков Ю. В., Сафонов В. Г. Бобр. М.: Агропромиздат, 1986. 255 с.

- Завьялов Н. А., Крылов А. В., Бобров А. А., Иванов В. К., Дгебуадзе Ю. Ю. Влияние речного бобра на экосистемы малых рек. М.: Наука, 2005. 186 с.

- Каньшиев В. Я. Речной бобр в Ленинградской области//Зоологический журнал. 1983. Т. 62. № 4. С. 603-610.

- Каньшиев В. Я. К экологии европейского бобра в условиях лесоосушительной мелиорации//Экология наземных позвоночных животных Северо-Запада СССР. Петрозаводск, 1986. С. 92-94.

- Саковец В. И., Германова Н. И., Матюшкин В. А. Экологические аспекты гидролесомелиорации в Карелии. Петрозаводск, 2000. 154 с.

- Федоров Ф. В., Каньшиев В. Я. Канадский бобр (Castor canadensis Kuhl) в заповеднике «Костомукшский». Состояние популяции, роль в биоценозах и сфере хозяйственной деятельности человека//Динамика популяций охот ничьих животных Северной Европы: Материалы III Международного симпозиума (16-20 июня 2002 г., Сортавала). Петрозаводск, 2003. С. 65-69.

- Danilov P. I., Fyodorov F. V. The history and legacy of réintroduction of beaver in the European North of Russia//Russian Journal of Theriology. 2016. Vol. 15. № 1. P. 43-48.

- Fyodorov F. Beaver dispersal in man-made watercourses in Karelia and its consequences//Abstracts of "The 9th European Vertebrate Pest Management Conference". September 22nd -27th 2013. Turku, 2013. P. 53.

- Fyodorov F., Yakimova A. Changes in Ecosystems of the Middle Taiga due to the Impact of Beaver Activities, Karelia, Russia//Baltic forestry. 2012. Vol. 18. № 2 (35). P. 278-287.

- Fyodorov F. V. Beaver vs man: conflict of interest, its causes and prevention//Abstracts of 7th Intern. Beaver Symp. "Beavers -from genetic variation to landscape-level effects in ecosystems" (Voronezh, Russia, 14-17 September 2015). Voronezh, 2015. P. 23.

- Hall J. G. Willow and aspen in the Ecology of beaver on Sagehen Creek, California//Ecology. 1960. Vol. 41. № 3. P. 484-494.

- Jenkins S. H. A size-distance relation in food selection by beavers//Ecology. 1980. Vol. 64. № 4. P. 740-746.

- Parker H., Haugen A., Kristensen Ø., Myrum E., Kolsing R., Rosell F. Landscape use and economic value of Eurasian beaver (Castorfiber) on a large forest in southeast Norway//Proceedings of the First Euro-American Beaver Congress, 24-28 August 1999. Kazan, 2001. P. 77-95.

- Safonov V. G. Beaver trapping in Russia and Belarus and problems of resources management//Russian Journal of Theriology. 2016. Vol. 15. № 1. P. 2-7.

- Simonsen T. Beverens näringsökologi i Vest-Agder. Trondheim, 1973. 62 p.

- Szczepanski W., Janiszewski P. Pomiary i characterystyka drzew scietych przer bobry w przybrzeznej strefie Pasleki//Acta Acad. agr. ac techn. olsten. Zootechn. 1997. № 47. С. 139-145.