К вопросу о патологиях зубов некариозного происхождения в палеоантропологических сериях: по материалам из раскопок в Великом Новгороде в 2015-2016 гг

Автор: Решетова И.К.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Методы естественных наук в изучении археологических древностей и палеоантропологических материалов

Статья в выпуске: 246, 2017 года.

Бесплатный доступ

Исследование обращается к случаям некариозного поражения зубов,связанного с преждевременной стертостью коронок и эрозией эмали. Рассматриваемые случаи были выявлены в антропологической серии из раскопок в Великом Новгороде (2015-2016 гг.) на территории Свято-Юрьева мужского монастыря. Локальная утрата эмали зуба обнаруживалась в области верхних моляров с небной стороны и нижней челюсти с лингвальной стороны, а также лингвальной поверхности верхних резцов и клыков, вестибулярной поверхности нижних. В стоматологии аналогичные изменения твердых тканей зубов встречаются в диагностике гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) (Imfeld, 1996; Rabine, Nostrant,2009; Ranjitkar et al., 2012), в описаниях т.н. триады бруксизма, включающей бруксизм спящих как патологию, расстройство сна (связанного с нарушениями дыхания) и ГЭРБ. Обнаруженные случаи эрозии зубов из палеоантропологических серий позволили рассмотреть утрату ткани как патологию, реконструировать пути ее возникновения и учитывать признак при установлении биологического возраста.

Палеоантропология, археология, великий новгород, эрозия зубов, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (гэрб), триада бруксизма

Короткий адрес: https://sciup.org/14328403

IDR: 14328403

Текст научной статьи К вопросу о патологиях зубов некариозного происхождения в палеоантропологических сериях: по материалам из раскопок в Великом Новгороде в 2015-2016 гг

При исследовании палеоантропологических материалов стандартным этапом работы является описание зубочелюстной системы: состояния окклюзивных поверхностей коронок зубов для установления возраста, патологических состояний (в том числе для характеристики общего состояния здоровья), а также специфических изменений (например, являющихся результатом профессиональной деятельности), травм.

В данной работе хотелось обратиться к интересным случаям некариозного поражения зубов, которые были обнаружены в серии, происходящей из раскопок в Великом Новгороде.

Материалы и методы

В 2016 г. архитектурно-археологическим отрядом Новгородской археологической экспедиции (рук. Вл. В. Седов) при проведении исследований в Юрьевом монастыре продолжено изучение территории, прилегающей к Георгиевскому собору. За два полевых сезона (2015–2016 гг.) были обнаружены 18 захоронений. Общая численность серии составила 24 индивида (из них 2 женщины, 20 мужчин, 2 ребенка). Даже при первом рассмотрении этих материалов обращает на себя внимание деформация распределения по полу в сторону мужчин. Исторически сложилось, что сам Георгиевский собор стал усыпальницей для настоятелей монастыря и ряда государственных деятелей, а на территории самого Юрьева монастыря располагались престижные захоронения новгородских посадников, князей, служилых людей. Поэтому некая искусственность выборки вполне объяснима.

Антропологическое исследование проводилось по комплексной программе ( Алексеев, Дебец , 1964; Алексеев , 1966; Ubelaker , 1978; Standarts for data collection…, 1994; Бужилова , 1998; Историческая экология человека…, 1998; Бунина , 2000). В серии были обнаружены различные особенности зубочелюстной системы, но особое внимание привлекла ярко выраженная утрата эмали жевательной и лингвальной поверхности больших и малых коренных зубов, а также лингвальной поверхности верхних резцов и клыков и вестибулярной поверхности нижнего зубного ряда. В приведенных ниже случаях возраст индивидов определялся по состоянию костей посткраниального скелета ( Ubelaker , 1978) и краниосиностозам ( Алексеев, Дебец , 1964). Стертость коронок зубов из возрастных критериев исключалась, так как в приведенных случаях состояние коронок не всегда объективно отражало возрастные изменения (табл. 1).

Результаты

Степень сохранности материалов позволила оценить встречаемость патологических состояний и аномалий зубочелюстной системы только у 17 мужчин. Выявлены следующие признаки (табл. 2): серия характеризуется высокими показателями возраста смерти (в среднем старше 45 лет), большим процентом индивидов старческого возраста. В связи с этим одним из распространенных признаков явилась множественная утрата зубов. Под множественной утратой в данном случае понимается отсутствие в ряду более 4 зубов с признаками регенерации костной ткани и компенсаторными реакциями. Были обнаружены также 3 случая полной адентии челюсти. Более 35 % процентов в выборке занимает кариес. Это начальные проявления кариеса коронки зуба, а также пришеечной

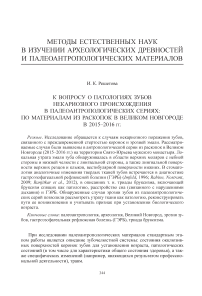

зоны; множественных проявлений кариеса не обнаружено. Только в 2 случаях были выявлены осложнения в виде областей абсцессов (рис. 1, А ). Зубной камень регистрировался в виде отложений средней и сильной степени интенсивности (рис. 1, Б ).

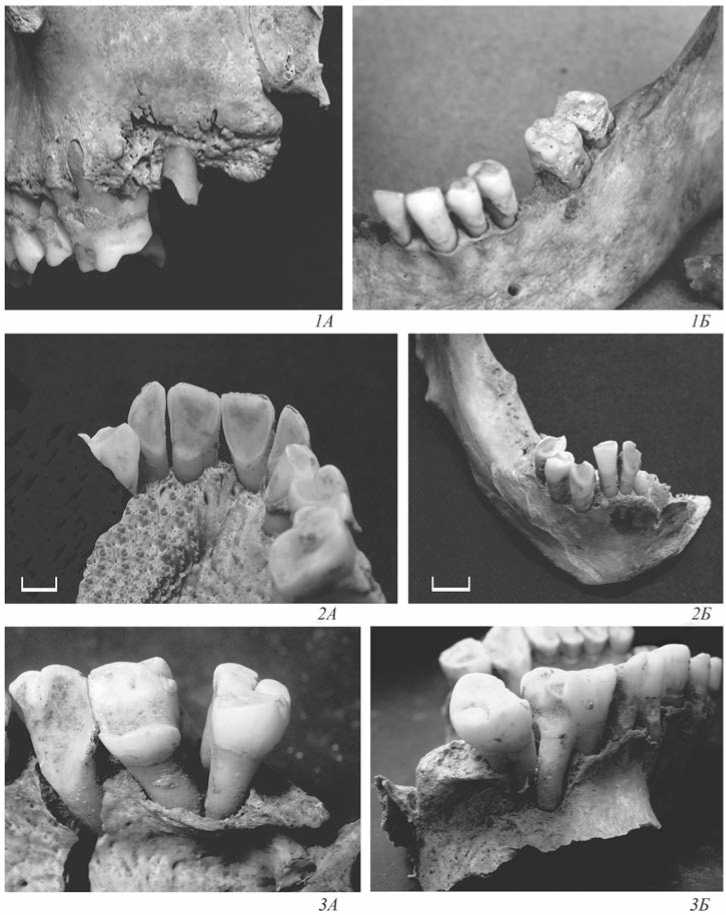

Обратила на себя внимание локальная утрата твердой ткани зуба в области моляров верхней с небной стороны и нижней челюсти, а также лингвальной поверхности верхних, вестибулярной поверхности нижних резцов и клыков (рис. 2). Совершенно ясно, что среда и пищевые предпочтения формируют условия (свои в каждом конкретном случае) для износа зубов, его скорости и локализации. На этих примерах можно наблюдать очень сильную утрату эмали и дентина, не зависящую от механической нагрузки и являющуюся скорее результатом эрозии. Наиболее сильные изменения фиксируются на первых (как правило) молярах, фронтальных зубах (ʼC–Cʼ) верхней челюсти. Скошенные части коронок имеют сглаженные края и поверхности, изменения захватывают часть корня намного ниже края альвеолы (рис. 2). Поражения твердых тканей зуба сопровождались отложениями зубного камня, в том числе и на открытых частях корня. Это может свидетельствовать о прижизненной локальной рецессии десны. Как известно, одним из факторов появления зубного камня является кислая среда ( Lieverse , 1999). Отмечаемые изменения эмали и поражения десневого края сформировались под влиянием повышенной кислотности в полости рта, что подтверждается сочетанием отмеченных признаков на зубах в серии (табл. 3).

Обсуждение

Подобные дефекты эмали зубов встречаются в различные эпохи, например наблюдались среди антропологических материалов могильника Ксизово 19 (рис. 3). В материалах погребений эпохи средней бронзы присутствие зубного камня достигало 71,43 % ( Решетова , 2013). По степени образования налета признак характеризовался как очень интенсивный и в ряде случаев полностью или практически полностью покрывает коронку зуба. Отложения отмечались

Рис. 1. Великий Новгород. Свято-Юрьев монастырь. Патологии зубов некариозного происхождения (фото)

А – погр. 23. Одонтогенный остеомиелит (хронический абсцесс) в области второго и третьего моляров верхней челюсти; Б – погр. 19. Отложения зубного камня на коронках моляров нижней челюсти. Отложения на окклюзивной поверхности коронок возникли вследствие утраты зубов-антагонистов

Рис. 2. Великий Новгород. Свято-Юрьев монастырь. Патологическая утрата тканей зуба в области моляров верхней и нижней челюсти, а также резцов и клыков.

Фрагменты коронок скошены, имеют сглаженные края и поверхности, эти изменения захватывают часть корня намного ниже края альвеолы (фото)

Рис. 3. Могильник Ксизово 19. Эпоха средней бронзы. Дефекты эмали зубов (фото)

как с лингвальной, так и с вестибулярной поверхности коронки зуба, по всему протяжению зубной дуги. Отмечалось, что крупные массы отодвигают десневой край от шейки зуба и формируют дополнительный карман. Схожие характеристики состояния зубной системы описывались М. В. Добровольской для населения эпохи бронзы Прикубанья ( Добровольская , 2005).

На материалах этого же могильника регистрировались и случаи локальной утраты зубной ткани, сколы эмали, узуры ( Решетова , 2013). Узуры и сколы эмали были отнесены к механическим повреждениям, а изменениям на верхних молярах (утрата ткани с небной стороны) интерпретации предложено не было. Теперь можно возвратиться к этому вопросу.

Износ зубов характеризуется в литературе как утрата конституции зуба, классифицируется по вызывающим его причинам на аттрицию, абразию, эрозию, а также на сочетание этих признаков ( Rouse , 2010. P. 32). В отличие от абразии и аттриции, предполагающих механическое воздействие, под эрозией зубов понимается значительная утрата тканей зуба под воздействием химического или электролитического процессов, происходящих обычно в среде, обеспеченной кислотами эндогенного происхождения (желудочный сок или его пары при рефлюксе) и/или экзогенного происхождения (пищевые, лекарственные, профессиональные и пр.) ( Imfeld , 1996). В стоматологической практике аналогичные изменения твердых тканей зубов встречаются в диагностике гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) (Ibid.; Rabine, Nostrant , 2009; Ranjitkar et al. , 2012), в описаниях т. н. триады бруксизма: бруксизм спящих как патология, расстройство сна (связанное с нарушениями дыхания) и ГЭРБ ( Rouse , 2010. P. 36, 37). ГЭРБ характеризуется попаданием содержимого желудка в пространство пищевода и рта.

На широком статистическом материале было подтверждено, что у больных ГЭРБ значительно снижается рН смешанной слюны, а также концентрация неорганических компонентов в ней (таких как K + , Na + , Ca 2+ , PO 4 3- ), что может свидетельствовать о снижении барьерной, антирефлюксной функции слюны ( Маев и др. , 2005; Юренев , 2007).

При исследовании скорости влияния ГЭРБ на эмаль зубов экспериментальным путем (модель для животных) установлено, что интенсивные изменения моляров проявляются уже через 30 недель после начала воздействия ( Higo et al. , 2009). Выделения содержали смесь слюны, желудочного сока, желчных выделений, а также кислых паров (Ibid.). У людей даже при отсутствии симптомов ГЭРБ, как было показано, эндогенные эрозии зуба могут быть вызваны кислотными каплями/парами и газами ( Tutuian et al. , 2008).

Эрозии зубов в значительной степени связаны также с проявлениями симптомов респираторных заболеваний ( Vakil et al. , 2006; Thomas et al. , 2010). В исследовании коллектива авторов ( Wang et al. , 2010) серии из 88 взрослых пациентов с клинически подтвержденной ГЭРБ эрозия с небной стороны верхних резцов обнаружена у 80 % пациентов с частыми симптомами, такими как хронический кашель, ларингит, астма, пониженное слюноотделение. Наиболее подверженным участком к воздействию кислот является небная поверхность первых моляров. Рефлюкс чаще возникает в положении лежа на спине, но, как отмечает Rouse, в целом общая картина зависит от положения во время сна;

активность языка, связанная с обеспечением проходимости дыхательных путей, может и спровоцировать повреждение лингвальных поверхностей зубов нижней челюсти рефлюктатом (как при булимии), и доходить до верхних резцов ( Rouse , 2010. Р. 36). У людей с ГЭРБ диагностируется дефицит слюны ( Campisi et al. , 2008), который может провоцировать еще больший износ зубов (абразию, аттрицию, абфракцию).

Заключение

Зубы представляют собой очень информативный источник и являются важным критерием при установлении биологического возраста. Специфическая стертость коронок зубов маркирует некоторые аспекты хозяйственной деятельности (использование зубов как «третьей руки» и пр.) и привычек (курение, игра на музыкальных инструментах). Обнаруженные случаи эрозии позволили рассмотреть утрату эмали зубов как патологию и реконструировать возможные пути ее возникновения. А соединение этих выводов о выявленных зубочелюстных особенностях с данными изотопного анализа станет логичным продолжением исследования.

Отдавая себе отчет в том, что вопрос о причинах утраты твердых тканей зуба в описываемых случаях является дискуссионным, хочется подчеркнуть, что более пристальное рассмотрение диагностически значимых признаков (в данном случае биологического возраста) может внести существенные дополнения и поправки в систему критериев.

Список литературы К вопросу о патологиях зубов некариозного происхождения в палеоантропологических сериях: по материалам из раскопок в Великом Новгороде в 2015-2016 гг

- Алексеев В. П., 1966. Остеометрия. Методика антропологических исследова-ний. М.: Наука. 251 с.

- Алексеев В. П., Дебец Г. Ф., 1964. Краниометрия. Методика антропологиче-ских исследований. М.: Наука. 128 с.

- Бужилова А. П., 1998. Палеопатология в биоархеологических реконструкци-ях//Историческая экология человека. Методика биологических иссле-дований/Отв. ред. Е. З. Година. М.: Старый Сад. С. 87-146.

- Бунина М. А., 2000. Патогенетические особенности проявления бруксизма у больных с окклюзионными нарушениями зубных рядов//Современная стоматология. №2. С. 13-17.

- Добровольская М.В., 2005. Население эпохи бронзы Прикубанья: некоторые аспекты изучения антропологического источника//OPUS: междисциплинарные исследования в археологии: сб. ст. Вып.4. М.: ИА РАН. С. 95-112.

- Историческая экология человека: Методика биологических исследований/Отв. ред. Е. З. Година. М.: Старый сад, 1998. 260 с.

- Маев И. В., Барер Г. М., Бусарова Г. А., Пустовойт Е. В., Поликанова Е. Н., Бурков С. Г., Юренев Г. Л., 2005. Стоматологические проявления гастро-эзофагеальной рефлюксной болезни//Клиническая медицина. № 11. С. 33-38.

- Решетова И. К., 2013. Предварительная палеоантропологическая характери-стика погребений эпохи бронзы из могильника Ксизово 19//КСИА. Вып. 31. С.195-208.

- Юренев Г. Л., 2007. Внепищеводные проявления гастроэкзофагеальной реф-люксной болезни (клиника, диагностика, лечение, профилактика): авто-реф. дис. … д-ра мед. наук. М.: МГМСУ. 47 с.

- Campisi G, lo Russo L, Di Liberto C, et al., 2008. Saliva variations in gastro-esophageal reflux disease//Journal of Dentistry. No. 36. P. 268-271.

- Higo T., Mukaisho K., Ling Z. Q., Oue K., Chen K. H., Araki Y., Sugihara H., Yamamoto G, Hattori T., 2009. An animal model of intrinsic dental erosion caused by gastro-esophageal reflux disease//Oral Diseases. Vol. 15, no. 5. P. 360-365.

- Imfeld T., 1996. Dental erosion. Definition, classification and links//European Journal of Oral Sciences. Vol. 104, iss. 2. P. 151-155.

- Lieverse A.R., 1999. Diet and the Aetiology of Dental Calculus//International Journal of Osteoarchaeology, Vol. 9, iss. 4. P. 219-232.

- Rabine J.C., Nostrant T.T., 2009.Oral manifestations of gastrointestinal diseases/in Atlas of Gastroenterology/Eds.: T. Yamada et al. 4th edition. Oxford: Blackwell Publishing. P. 839-845.

- Ranjitkar S., Kaidonis J. A., Smales R. J., 2012. Gastroesophageal Reflux disease and Tooth Erosion//International Journal of Dentistry. Article ID 479850. Access mode: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3238367/. Access Date: 10.03.2017.

- Rouse J.S., 2010. The Bruxism Triad: Sleep bruxism, sleep disturbance, and sleep-related GERD//Inside dentistry. Vol. 10, no. 5. P. 32-44.

- Standards for data collection from human skeletal remains: Proceedings of a Seminar at the Field Museum of Natural History./Eds.: J. Buikstra, D. Ubelaker. Fayetteville: Arkansas archaeological survey, 1994. 174 p. (Arkansas archaeological Report Research Series; no. 4.)

- Thomas M. S., Parolia A., Kundabala M., Vikram M., 2010. Asthma and oral health: a review//Aust Dent J. Vol. 55, iss. 2. P. 128-133.

- Tutuian R., Vela M. F., Hill E. G., Mainie I., Agrawal A., Castell D. O., 2008. Characteristics of symptomatic reflux episodes on Acid suppressive therapy//American Journal of Gastroenterology. Vol. 103, iss. 5. P. 1090-1096.

- Ubelaker D., 1978. Human skeletal remains. Excavation, analysis, interpretation. Smithsonian Institution. Chicago: Adline publishing company. 116 p.

- Vakil N., van Zanten S. V., Kahrilas P. et al., 2006.The Montreal definition and classification of gastro-esophageal reflux disease: a global evidence-based consensus//The American Journal of Gastroenterology. Vol. 101, iss. 8. P. 1900-1943.

- Wang G. R., Zhang H., Wang Z. G., Jiang G. S., Guo C. H., 2010. Relationship between dental erosion and respiratory symptoms in patients with gastro-esophageal reflux disease//Journal of Dentistry. Vol. 38, no. 11. P. 892-898