К вопросу о появлении тяжелых элементов в солнечной системе

Автор: Христофоров Б.Д.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 6 (55) т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140221562

IDR: 140221562

Текст статьи К вопросу о появлении тяжелых элементов в солнечной системе

Известно, что Солнечная система возникла после большого взрыва из газопылевого облака. Солнце – желтый карлик радиусом R = 700000 км с массой М = 2*1030 кг равной 99,87% от всей массы Солнечной системы. Оставшиеся 0,134% вещества содержатся в остальных объектах солнечной системы, объединенных силой притяжения Солнца. Температуры солнечной поверхности и короны 5,8 103 и 1,5 106 K. В ядре радиусом около 150000 км, плотностью около 160 г/см3 при температуре 15 106 К происходит термоядерный синтез гелия из водорода. Магнитные поля Солнца меняются от единиц до тысяч Гаусс. Солнечная система имеет 4 железо -каменные планеты земного типа и 4 газовые планеты гиганта. Это Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Плутон, Нептун. Гиганты, как и Солнце, состоят на 99% из водорода и гелия. Между Юпитером и Марсом проходят орбиты астероидов, которые образовались при разрушении планеты земного типа ударом крупного тела. В сверхновых звездах, массы, давления и температуры которых обычно на порядок выше, чем на Солнце, синтезируются и тяжелые элементы, включая железо. В нашей галактике сейчас 92% водорода, 8% гелия [1].

Причины возникновения тяжелых элементов в Солнечной системе еще не имеют общепринятого объяснения. Их присутствие связывают с выбросом при взрывах сверхновых звезд [2, 6]. Однако обычно такие звезды сбрасывают лишь свою газовую оболочку массой около 10% от массы звезды. При менее вероятном полном взрыве звезд увеличение средней концентрации тяжелых элементов в галактике пренебрежимо мало и они уносятся взрывом. Конечный состав планет связывают и с падением астероидов и других космических тел. Однако массы вещества в астероидном поясе между Марсом и Юпитером недостаточно, чтобы существенно обогатить тяжелыми элементами планеты земного типа. При этом значительная часть астероидов и комет притягивается Юпитером и Солнцем, имеющих наибольшую массу и силу тяжести.

В работе предположено , что на состав Солнечной системы могли влиять также тяжелые продукты термоядерного синтеза в ударных волнах в фотосфере и хромосфере при солнечных вспышках, которые уносились солнечным ветром в сферическое газопылевое облако, которое могло начать сплющиваться при образовании планет. При солнечных вспышках наблюдаются температуры до 108 К и за несколько минут выделяются энергии до 1025 Дж, большие суммарной энергии миллиардов ядерных взрывов [7]. Это может вызывать сильные ударные волны (УВ) вблизи поверхности с температурами и плотностями достаточными для синтеза тяжелых элементов. Мюонный катализ мог бы увеличить долю тяжелых элементов при меньших температурах в реакциях синтеза [4, 5].

Мощные взрывы и ударные волны регулярно регистрируются наземными и космическими средствами в атмосфере Солнца [9]. Обнаружение множества планет в последнее время показывает, что их образование является обычным процессом в галактиках. Поэтому исследована возможность образования тяжелых элементов при ядерном синтезе в сильных УВ у поверхности Солнца. Рассмотрено возможное влияние солнечного ветра уносящего продукты синтеза на формирование газопылевого облака и планет земного типа.

Постановка задачи.

В [7] рассчитано воздействие вспышек на Солнце с энергией до E=4,19 ⋅ 1024 Дж при последовательных выбросах длительностью 5 или 10 сек в течении нескольких минут на Солнечную хромосферу. Считались параметры плазмы в магнитных трубках с током, выходящих в хромосферу при отдельном выбросе. При плотности 10-9 кг/м3 получены температуры ускоренных электронов свыше 108 К. При коротком замыкании магнитных трубок с током возникали сильные УВ. Такая картина соответствует наблюдаемой спутником GOES–15 при мониторинге солнечных вспышек в рентгеновских диапазонах [9]. Максимум излучения поверхности Солнца при T=6 кК приходится на длину волны lм=2,9/T=0,48 мкм. При крупных взрывах тротила характерная температура Т=2,9 кК и l м =1 мкм [8]. Ниже приведены расчеты параметров УВ в фотосфере с энергией до E=4,19 ⋅ 1024 Дж и длительностью до τ=419 сек по формулам для сильных взрывов [3]. Для взрывов с постоянной мощностью W=E/τ в водороде с разной начальной плотностью ρ0 применялась модифицированные формулы сильного взрыва.

R= ζ (Wt/ρ 0 )1/5t2/5 = ζ (W/ρ 0 )1/5t3/5; D=(3/5) ζ (W/ρ0)1/5/t2/5, (1), где R расстояние УВ от центра сферического взрыва, D скорость фронта, ζ =1,1, к=Сp/Сv отношение теплоемкостей водорода. Параметры газа перед фронтом и на фронте УВ отмечены индексами 0 и 1. При сильных взрывах, когда отношение давления на фронте УВ к атмосферному P1/P0>>1, а излучение не учитывается, справедливы соотношения ρ1/ρ0=(к+1)/(к-1); P 1 =2ρ 0 D2/(k+1); T 1 /T 0 =(k-1)(P 1 /P 0 )/(k+1);T 0 =6кK; P0=ρ0RgT0 (2), где Rg газовая постоянная. Расчеты проводилось при начальных плотностях фотосферы ρ 0 =10-4, 10-5, 10-6 кг/мЗ, температуре T 0 =6 кК, к=1,67. Энергия взрыва принималась E=4,19 ⋅ 1024 Дж при длительности ее выделения τ=419 и 180 сек, а E=4,19 1022 Дж при τ=4,19 сек. В последнем варианте рассмотрено и влияние излучения.

Результаты исследования.

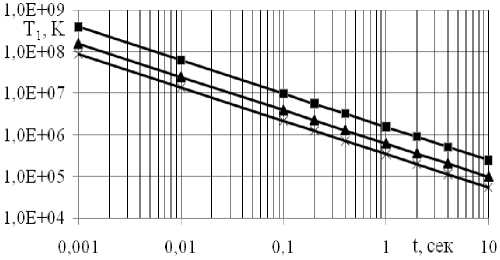

Результаты взрывных расчетов приведены на рис. 1, 2 и таблице 1.

На рис. 1 показаны зависимости температуры T1 от времени на фронте УВ при разных плотностях фотосферы ρ0 для E=4,19⋅1024Дж, τ=180 сек. При снижении ρ0 температура T1 растет почти на поря док.

Таблица 1 Параметры УВ в фотосфере

|

t, cек |

R, км |

D, км/с |

P 1 , МПа |

P 1 /P 0 |

T 1 , K |

ρ 0 , кг/м3 |

E = 4,19 ⋅ 1024 Дж, τ = 180 сек, W = 2,38 1022 Вт

|

0,0 1 |

13,0 |

780 |

45,6 |

9159 |

1,4E+7 |

10-4 |

|

0,1 |

51,9 |

310 |

7,23 |

1452 |

2,2E+6 |

10-4 |

|

1 |

206 |

124 |

1,15 |

230 |

3,4E+5 |

10-4 |

|

10 |

822 |

49 |

0,18 |

36 |

5,4E+4 |

10-4 |

|

0,0 1 |

28 |

170 0 |

2,1 |

4,1E +4 |

6,2E+7 |

10-6 |

|

0,1 |

110 |

660 |

0,33 |

6,6E +3 |

9,8E+6 |

10-6 |

|

1 |

440 |

260 |

0,052 |

1,0E + 3 |

1,6E+6 |

10-6 |

|

10 |

170 0 |

100 |

0,008 2 |

1,6E +2 |

2,5E+5 |

10-6 |

E = 4,19 ⋅ 1022 Дж, τ = 4,19 сек, W =1022 Вт.

|

0,0 1 |

28 |

170 0 |

2,1 |

4,1E+ 4 |

6,2E+ 7 |

10-6 |

|

0,1 |

110 |

660 |

0,33 |

6,6E+ 3 |

9,8E+ 6 |

10-6 |

|

1 |

440 |

260 |

0,05 |

1,0E+ 3 |

1,6E+ 6 |

10-6 |

|

4,1 9 |

100 0 |

150 |

0,016 |

3,3E+ 2 |

4,9E+ 5 |

10-6 |

Рис. 1. Зависимости температуры T 1 от времени t на фронте УВ в фотосфере при E = 4,19 ⋅ 1024Дж, τ = 180 сек и разной начальной плотности ρ0 = 10-4, 10-5, 10-6 кг/м3 - звезды, треугольники, квадраты.

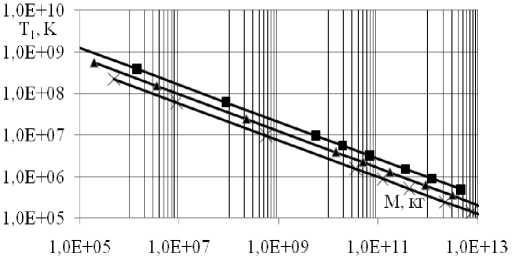

На рис. 2 приведены зависимости температуры T 1 от массы М при E 1 =4,19 ⋅ 1022 Дж за время 4,19 сек при разных ρ 0 . При одной вспышке и минимальной плотности ρ 0 на площади около 10 км2 и массе захваченного фронтом газа около 100 тонн температуры близки к 109К. При 100 последовательных вспышках за время 419 с площадь, нагретая до такой температуры будет около 1000 км2.

Рис. 2. Зависимость температуры T 1 на фронте от массы M водорода за фронте УВ при взрывах с энергией E1 = 4,19 ⋅ 1022 Дж за время τ = 4,19 сек при разных плотностях ρ0. Обозначения как на рис. 1.

Вклад излучения оценивался для давления P r , энергии Е r , среднего пробега излучения L и энергии потерянной на излучение Е rr для плоского излучателя равновесной плазмы по формулам из [3].

P r =4σT4/3C; Е r =4σT4/C; L=1,53 1023 T7/2/N2; τ ie =2,5 108 T1,5/n(Lnл) (3), где постоянная Стефана – Больцмана σ=5,67 10-8 Дж/м2секК4, С=3 108 м/с -скорость света, N=ρ 0 /m p , где m p =1,66 10-27 кг масса протона, τ ie – время выравнивания температур между ионами и электронами в УВ, л - кулоновский логарифм.

Оптически тонкий излучатель (R/L<<1) излучает объемно энергию Е rr =(R/L)Е r . С ростом температуры потери слабо возрастают как Е rr ~Т0,5. Оптически толстый излучатель (R/L>>1) излучает с поверхности. Е rr =(L/R)Е r . Оценки радиационных параметров при температуре Т 1 намного превышавшей температуры равновесной плазмы показали, что потерями на излучение в УВ можно пренебречь.

Обсуждение результатов. Расчеты по формулам (1, 2) показали, что при энергиях взрывов E=1024-1022 Дж и плотностях ρ 0 =10-4–10-6 кг/м3 в УВ температуры достигают T 1 =106-109 К. Согласно рис. 2, масса газа, нагретого УВ выше 106 К при взрыве с энергией E 1 = 4,19 1022 Дж превышает 1012 кг. При

100 последовательных взрывах с общей энергией 4,19 1024 Дж за 419 с M около 1014 кг. Синтез в УВ мог проходить за время t меньшее времени ион -электронной релаксации τ ie , при T 1 >15,7 эв/атом, необходимой для полной ионизации. При этом перед УВ мог возникать плазменный предвестник из-за диффузии электронов с температурой больше, чем у ионов. На фронте наоборот превышение ионной температуры над электронной росло с амплитудой УВ, соответственно росло и время релаксации τ ie . Критерий Лоусона Nτ >1020 м-3 в условиях расчетов выполнялся.

В качестве причин образования УВ у поверхности Солнца предполагались причины аналогичные вызывающим землетрясения. На Солнце затухание УВ на много порядков ниже, чем на Земле из – за малой вязкости водорода. УВ могут также усиливаться при взрыве в фотосфере с сильно убывающей плотностью [3]. Падение крупных тел из нашей Галактики также может вызвать сильные УВ, которые могут выбросить назад тяжелые элементы.

В табл. 2 приведены средние параметры планет, где их масса- m, радиус- R, расстояние до Солнца -r, плотность -ρ, сила тяжести на поверхности -g, вторая космическая скорость -V2. У планет земного типа плотность значительно выше, чем у планет гигантов и Солнца, которые состоят, в основном, из водорода и гелия. Вторая космическая скорость Солнца V2=618 км/с ограничивает массу, уносимую солнечным ветром при солнечных вспышках. По данным [1] Солнце содержит 74% водорода, 24% гелия. Далее в порядке убывания менее 1% кислород, углерод, железо, сера, неон, азот, кремний и магний. Состав Земли – железо – 32,1%, кислород – 30,1%, кремний – 15,1%, магний – 13,9%, сера – 2,9%, аргон – 2,2%, кобальт – 1,54%, алюминий – 1,41%, углерод – 0,24%, гелий – 0,011%, водород – 0,0033%.

Будем считать, что от возникновения Солнца около 5 ⋅ 109 лет до образования планет 4,5 ⋅ 109 лет назад газопылевое облако было сферическим.

Таблица 2

Параметры Солнца и планет

|

Планета |

m, кг |

R, км |

r, Мкм |

ρ, кг/м3 |

g, м/с2 |

V 2 км/с, |

|

Меркурий |

0,33·1024 |

24407 |

58 |

5430 |

3,71 |

4,3 |

|

Венера |

4,88·1024 |

6052 |

107 |

5240 |

8,88 |

10,2 |

|

Земля |

5,99·1024 |

6371 |

149,6 |

5520 |

9,81 |

11,2 |

|

Марс |

0,64·1024 |

3390 |

228 |

3900 |

3,86 |

5,0 |

|

Юпитер |

1,90·1027 |

69911 |

778 |

1330 |

23,95 |

61,0 |

|

Сатурн |

0,57·1027 |

60268 |

1427 |

700 |

10,44 |

36,0 |

|

Уран |

0,087·1027 |

25559 |

2871 |

1270 |

8,86 |

22,0 |

|

Нептун |

0,10·1027 |

24764 |

4500 |

1640 |

11,09 |

24,0 |

|

Солнце |

1,99 ⋅ 1030 |

700000 ⋅ |

0 |

1400 |

273 |

617,7 |

За это время t п = 5 ⋅ 108 лет =15,8 ⋅ 1015 сек унесенная солнечным ветром масса М в =(M в /t) t п =109 15,8 ⋅ 1015 =15,8 ⋅ 1024 кг, где M в /t=109 кг/с современные данные. Это больше суммарной массы 4 планет земного типа 11,85 ⋅ 1024 кг на 4 ⋅ 1024 кг. Однако, при теперешнем соотношении тяжелых и легких элементов 1 к 1000 в солнечном ветре и M в /t =109 кг/с размер планет земного типа в период их образования должен был быть, почти, на порядок меньше, чем в настоящее время.

Масса унесенная солнечным ветром, ограничена второй космической скоростью Солнца V 2 =617 км/с. Если бы реакция синтеза в Солнце зажглась при его размерах близких к Юпитеру (что возможно), где V 2 =61 км/с, то уносимая ветром масса возросла бы настолько, что планеты могли бы приобрести современные размеры за время их формирования. Предположим, что солнечный ветер уносит массу М захваченную УВ при скорости фронта D равной второй космической скорости V 2 при солнечных вспышках в фотосфере. Рассмотрим вариант рис. 2 при E 1 =Wτ=4,19 ⋅ 1022 Дж, τ=4,19 сек, ρ 0 =10-6 кг/м3 .

По формуле (1) R= ζ (W/ρ 0 )1/5t3/5. Найдем D(R) и М(D). D=(3/5) ζ (W/ρ 0 )1/5/t2/5, R2=( ζ (W/ρ 0 )1/5t3/5)2; D3=((3/5) ζ (W/ρ 0 )1/5t-2/5)3; R2D3=(27/125) ζ 5(W/ρ 0 ); D3=(27/125) ζ 5(W/ρ 0 )/R2; M=(4π/3)ρ 0 R3; R3=[(27/125) ζ 5(W/ρ 0 )]1,5/D4,5

Пусть D 1 =V 2 =617,7 км/с и М 1 – вторая космическая скорость Солнца и масса вещества в УВ соответствующая этой скорости фронта УВ. Найдем скорость D 2 в УВ при которой ее масса М 2 =1000М 1

D 2 /D 1 = (M 1 /M 2 )1/4,5; D 2 =D 1 (0,001)0,222 = 617,7*0,216 = 133,3 км/с.

Определим массу Солнца M 2 , при второй космической скорости солнца V 2 =D 2 =133,3 км/с, если при теперешней скорости 617,7 км/с масса солнца M =2 1030 кг. Зависимость V 2 (М) получена трендом на графике V 2 (M) в логарифмической системе координат между Солнцем и Юпитером.

V 2 км/с = 4,95M 2 0,333, M 2 = (V 2 /4,95)3 = (133,3/4,95)3 = 1,95 1028кг.

По определенной массе M 2 вычислен и возможный радиус R 2 Солнца 5*109 лет назад при теперешнем радиусе R = 700000 км и массе M = 2*1030 кг. R 2 = R (R 2 /R □)1/3 = 700000*(10-2)1/3 = 0,215 R . Откуда R 2 = 0,215 R =151000 км.

Гелий синтезируется в солнечном ядре при температурах около 15 ⋅ 106 К в до пороговых реакциях [4, 5].

D+D → p+T; D+D → n+3He; D+T → n+4He (4)

Тяжелые элементы могли возникать и в УВ при термоядерном синтезе в фотосфере. При температурах около 108 К в реакциях типа 12C + 12C=23Mg+n свободные нейтроны могут участвовать в синтезе более тяжёлых элементов при реакциях захвата нейтронов ядрами не имеющих энергетического барьера. При температурах 4*109К возможны все реакции вплоть до синтеза ядер железа [5]. Мюонный катализ позволяет снизить температуры до пороговых реакций синтеза и повысить выход тяжелых элементов. Отрицательно заряженный мюон по свойствам близок к электрону, но имеет в 207 раз большую массу и является нестабильной элементарной частицей со временем жизни τμ=2,2* 10-6 сек. В смеси с изотопами водорода мюоны могут образовать мезоатомы pμ, dμ и tμ, которые, сталкиваясь затем с молекулами Н2, D2 и Т2, а также HD, НТ и DT, могут образовать мезо молекулярные ионы типа (ppμ)+, (pdμ)+. Размеры мезомолекул в две мезоатомных единицы ~ 2aμ=2//2/mμe2 ~ 5⋅10-11 см меньше размеров молекулярных ионов типа H2+, HD+ со средним расстоянием между ядрами 2ae = 2/"/2/mee2 ~10-8 см примерно в mμ/me = 200 раз. После образования мезомолекул ddμ, dtμ и ttμ за время τ = 10-9-10-12с происходит слияние их ядер в реакциях синтеза приведенных выше. Свободный мюон может инициировать до 1500 реакций синтеза гелия при температуре выше 106 К [3] .

Проведенные исследования показали, что термоядерный синтез возможен не только внутри, но и на периферии Солнца в УВ. Потери на диссоциацию, ионизацию и излучение могут снизить температуру в УВ, однако ядерный синтез может успеть произойти до конца релаксационных процессов. Время выравнивания температур между горячими ионами и холодными электронами τ ie =4,2 10-7 сек при T 1 =106 К и N=1023/м3 превосходит приведенное выше время синтеза. Поэтому мюонный катализ может быть важен лишь при низких температурах. Для уточнения проведенных оценок требуются дальнейшие исследования релаксационных процессов, времен и сечений ядерных реакций, излучения, образования УВ у поверхности Солнца. Предложенная картина образования планет может быть общей для Вселенной.

Заключение.

Для выявления причин образования тяжелых элементов в Солнечной системе исследовано влияния взрывов, солнечного ветра и вспышек на формирование газопылевого облака и планет за время 5⋅108 лет от возникновения Солнца 5⋅109 лет до образования планет 4,5⋅109 лет назад. Предположено, что у поверхности Солнца возникали сильные ударные волны с энергией характерной для солнечных вспышек и температурой выше 108К достаточной для ядерного синтеза тяжелых элементов уносимых солнечным ветром в сферическое газопылевое облако. Потом облако могло сплющиваться при образовании планет земного типа. В условиях мю- онного катализа доля тяжелого вещества, уносимая ветром, могла значительно возрасти при более низких температурах. Анализ проведенного решения взрывных задач в фотосфере показал, что для получения теперешней массы планет земного типа скорость уносимой солнечным ветром массы вещества должна быть примерно на 3 порядка больше, чем теперь. Это возможно при меньшей массе Солнца и его второй космической скорости в период формирования планет, которые оценены из сопоставления взрывных расчетов и зависимости второй космической скорости от массы для Солнца и Юпитера.

Список литературы К вопросу о появлении тяжелых элементов в солнечной системе

- Альвен Х., Аррениус Г. Эволюция Солнечной системы. -М.: Мир, 1979. -512 с.

- Витязев А.В., Печерникова Г.В. Сафронов В.С. Планеты земной группы: Происхождение и ранняя эволюция. Наука. Гл.ред. физ.-мат. лит., 1990. -295 с.

- Зельдович Я.Б., Райзер Ю.П. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений. -М.: Наука, 1966. -686 с.

- Ишханов Б.С., Капитонов И.М., Тутынь И.А. Нуклеосинтез во вселенной. -М.: Изд-во Московского университета, 1998.

- Меньшиков Л.И., Сомов Л.Н. Современное состояние мюонного катализа ядерных реакций синтеза//Успехи физических наук. -1990. -Том 160, вып. 8. -С. 47-103.

- Светцов В.В., Шувалов В.В. Воздействие ударов крупных космических тел на поверхность ранней Земли//Доклады РАН. -2005. -Том 403, № 6. -С. 812-814.

- Спектор А.В. Численное моделирование импульсных явлений в солнечных вспышках//Известия академии наук Латвийской ССР. -1983. -№ 429. -С. 78-92.

- Христофоров Б.Д. Параметры радиационно -газодинамических процессов в воздухе при наземных, приземных и воздушных взрывах зарядов ВВ массой до 1000 тонн//Физика горения и взрыва. -2014. -№ 1. -С. 107-114.