К вопросу о позитивной роли физических упражнений как средства оптимизации труда преподавателей вуза

Автор: Шверина Ольга Викторовна, Рыжов Анатолий Яковлевич, Шверина Татьяна Алексеевна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Физиология труда

Статья в выпуске: 6, 2007 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты изучения физиологических показателей функционального состояния организма преподавателей вуза в возрастном аспекте и влияния на них регулярной физической нагрузки. Показано, что занятия физическими упражнениями являются действенным средством коррекции функционального состояния организма преподавателей зрелого возраста и оптимизации их профессионального труда.

Вузы, преподаватели, оптимизация труда, физические нагрузки, физические упражнения

Короткий адрес: https://sciup.org/146116112

IDR: 146116112 | УДК: 612.146

Текст научной статьи К вопросу о позитивной роли физических упражнений как средства оптимизации труда преподавателей вуза

Тверской государственный университет

В работе представлены результаты изучения физиологических показателей функционального состояния организма преподавателей вуза в возрастном аспекте и влияния на них регулярной физической нагрузки. Показано, что занятия физическими упражнениями являются действенным средством коррекции функционального состояния организма преподавателей зрелого возраста и оптимизации их профессионального труда.

Профессиональное здоровье преподавателей высшей школы изучено недостаточно и является одной из важнейших проблем физиологии трудовых процессов. Труд преподавателей высших учебных заведений представляет собой синтез высококвалифицированных форм профессиональной интеллектуальной деятельности, сочетая в себе выраженные элементы творчества, логического мышления и практически всех форм памяти на фоне нервно-эмоционального напряжения. Поэтому согласно гигиенической классификации Р. 2.2. 755-99 он характеризуется 3-й степенью 3 класса нервной напряженности [5]. Однако в большинстве случаев данная профессиональная деятельность протекает в условиях гипокинезии и гиподинамии [1; 6], что, безусловно, является фактором риска для профессионального здоровья преподавателей [2; 7; 8].

В связи с вышеизложенным целью данной работы явилось изучение физиологических показателей функционального состояния организма преподавателей – мужчин, физически не тренированных, а также преподавателей, регулярно занимающихся физическими упражнениями.

Методика исследований. Обследовано 22 преподавателя вуза (мужчин), которые составили две возрастные группы: 1-я группа - 24-45 лет (N=13), 2-я группа - 46-65 лет (N=9). Кроме того проведены исследования 9 преподавателей-мужчин в возрасте 46-62 лет, регулярно 2-3 раза в неделю занимающихся специфическими физическими упражнениями в течение 12-28 лет. Данные занятия носили сезонный характер с использованием в осенне-зимний период силовой подготовки, в весенне-летний -преимущественно динамических упражнений (бег, прыжки, игровая деятельность, плавание). Данная группа была обозначена нами как 2А, так как возраст этих испытуемых соответствует 2-й возрастной группе. Встраивая эти данные в результаты исследований всего мужского контингента испытуемых, мы имели возможность выявить определенные тенденции, направленные на изменение функционального состояния организма профессорско-преподавательского состава университета. Все испытуемые на момент исследований были практически здоровы и вполне трудоспособны. Исследования проведены в помещении с нормальными показателями микроклимата в первой половине дня на фоне не утомленной ЦНС.

Исследования включали: 1) тест на продолжительность (в с) статического балансирования (СБ) на левой ноге; 2) изучение нервно-мышечной системы рук, в качестве которой использовалось стандартное определение силы (в кг) правой и левой кистей рук с помощью динамометра АРП-120; 3) опыты с максимальной задержкой дыхания - проба Штанге (в с); 4) изучение состояния центральной нервной системы (ЦНС) по данным умственной работоспособности (корректурная проба Ландольта с использованием показателя внимания и информационной способности зрительного анализатора).

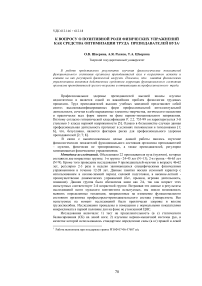

Результаты и их обсуждение. Время балансирования на левой ноге с закрытыми глазами у мужчин по мере возраста снижается, что объясняется закономерными возрастными изменениями состояния опорно-двигательного аппарата и системы управления им [3] и рассматривается нами как естественный «пресбиостазис». Так у лиц 1-й возрастной группы показатели времени балансирования составили 18,31±4,04 с, что существенно (Р<0,01) превышало данные испытуемых старшей группы (6,44±1,59 с). В то же время у физически тренированных лиц группы 2А показатели этого теста значительно выше, чем во 2-й (Р<0,01) и даже несколько превышают данные 1-й группы испытуемых (рис. 1А). Такая «независимость» времени статической балансировки от возраста у тренированных испытуемых свидетельствует о наличии функциональных резервов ортостатической устойчивости и возможности их реализации посредством физических тренировок общеразвивающего порядка.

Рис. 1. А - показатели времени статического балансирования на левой ноге; Б - показатели силы мышц правой (не заштрихованный столбик) и левой (заштрихованный) руки; В – показатели времени задержки дыхания у мужчин 1-й (1) и 2-й (2) возрастных групп, а также 2А группы - физически тренированных испытуемых (3)

В данном случае налицо положительное влияние физических тренировок на такое важное соматическое качество, как положение тела в пространстве и его регуляция. В пространственной ориентации большая роль принадлежит зрительному контролю, а при его существенном ограничении (закрытие глаз) основная информация о положении тела приходится на тактильные рецепторы кожи, воспринимающие давление стоп, а так же проприоцепторы мышц и суставов, чувствительность которых, как правило, по мере возраста снижается. Этому способствует и гипокинезия, которая в значительной мере нарушает даже самые элементарные двигательные акты, требующие координированного взаимодействия различных мышечных групп и оптимального мышечного тонуса при сохранении позы. Вероятнее всего, именно нейтрализацией физическими упражнениями негативного воздействия гипокинезии и объясняется более высокие количественные показатели времени статического балансирования у испытуемых 2А группы по сравнению с физически не тренированными сверстниками и лицами младшей возрастной группы.

При исследовании силы кистей рук также обнаружена тенденция к возрастному уменьшению данного показателя (рис. 1Б), что, естественно, объясняется снижением физических возможностей организма с возрастом. У испытуемых же группы 2А под влиянием систематических тренировок сила кистей рук с возрастом не только не снижена, но даже значительно выше, нежели у физически не тренированных преподавателей того же возраста (2-я группа). Кроме того, следует отметить, что у физически не тренированных людей (1-й и 2-й групп) всех возрастов сила правой руки больше, чем сила левой, в то время как у физически тренированных сила обеих рук практически равна.

Время задержки дыхания на вдохе (проба Штанге) у мужчин 1-й группы составило 61,46±5,27 с, что характеризуется как отличное состояние организма, во 2-й группе (46,44±8,06 с) - как хорошее, согласно тестам М.П.Захарченко и соавт.[4]. У физически тренированных преподавателей (группы 2А) этот показатель составил 78,71±10,35 с, что намного выше чем у физически не тренированных преподавателей данного возраста (Р<0,05) и несколько превышает аналогичные результаты у молодых (рис. 1В).

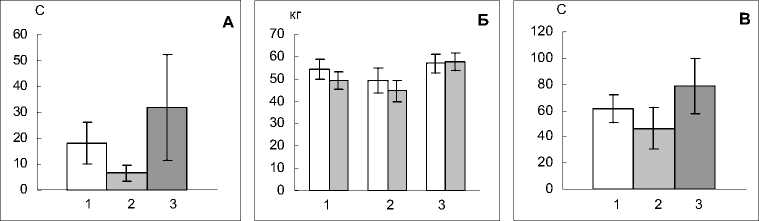

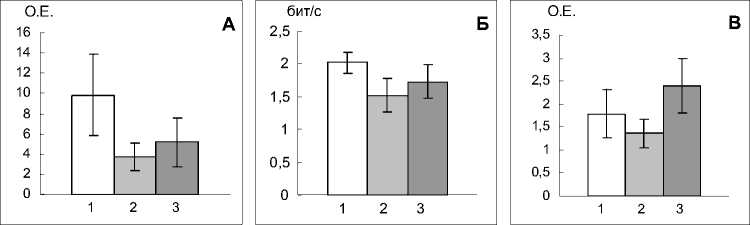

Показатели оперативной памяти (рис. 2А) у лиц 2-й группы (3,71±0,63 О.Е.) существенно ниже (Р<0,01), нежели у испытуемых 1-й группы (9,86±2,01 О.Е.). В группе 2А данный показатель составил 5,15±1,23 О.Е., что несколько превышает данные 2-й группы и тем самым свидетельствует о менее выраженном влиянии возраста на оперативную память физически тренированных лиц. На рисунке 2Б представлена информационная способность зрительного анализатора, которая у мужчин старшей возрастной группы (1,52±0,13 бит/с) достоверно ниже (Р<0,01), чем у более молодых испытуемых (2,01±0,08 бит/с). Однако, у физически тренированных мужчин данный показатель (1,73±0,13 бит/с) несколько выше, чем у физически не тренированных лиц того же возраста и «приближается» к аналогичному показателю молодых испытуемых. Некоторая разница показателя внимания (рис. 2В) между испытуемыми 1-й (1,79±0,27 О.Е.) и 2-й группы (1,36±0,16 О.Е.) в общем естественна, хотя у физически тренированных лиц группы 2А (2,40±0,3 О.Е.) он статистически достоверно выше (Р<0,01), чем у физически не тренированных испытуемых 2-й группы. Данный показатель у физически тренированных испытуемых группы 2А даже несколько выше, чем у молодых, что, безусловно, свидетельствует о благоприятном влиянии регулярных физических упражнений на такой важный параметр умственной работоспособности преподавателей, как внимание. Это видно и на примере графиков регрессии информационной способности зрительного анализатора и показателя внимания относительно возраста испытуемых (рис. 3 А; Б). Дело в том, что встраивание в статистическую выборку группы физически тренированных испытуемых 46-62 лет изменяет направление кривой регрессионной зависимости с прогнозом на более благоприятные возрастные изменения исследуемых показателей.

Рис. 2. А – показатели оперативной памяти; Б – показатели информационной способности зрительного анализатора; В – показатели внимания у мужчин 1-й (1), 2-й (2) возрастных групп, а также 2А группы – физически тренированных испытуемых (3)

Прогностическая интерпретация представленных регрессионных графиков заключается в том, что возрастные изменения ряда изучаемых показателей в диапазоне 24-65 лет отрицательно коррелируют с возрастом испытуемых. Пятидесятипроцентное встраивание во вторую возрастную группу физически тренированных испытуемых способствует явному ослаблению данной линейной связи в отдельных случаях до статистически недостоверных величин (рис. 3).

Рис. 3. Регрессионные кривые с соответствующими уравнениями по данным информационной способности зрительного анализатора (А), показателя внимания (Б) в зависимости от возраста преподавателей физически не тренированных (штриховая линия) и тех же испытуемых, включая группу физически тренированных лиц (сплошная линия)

Таким образом, регулярная физическая подготовка в возрасте 46-65 лет способствует позитивным изменениям комплекса исследуемых показателей, в целом характеризующих функциональное состояние организма преподавателей вуза. Это наряду с установленными нами ранее тенденциями к активации механизмов регуляции сердечно-сосудистой системы [9], экономизации функций и оптимизации определенных сторон умственной работоспособности может быть вполне расценено как косвенное свидетельство сохранения интеллекта и творческого долголетия преподавателей.

Выводы. 1. Уменьшение по мере возраста преподавателей вуза времени их статического балансирования на ноге наряду с возрастным снижением силы мышц рук и способности задерживать дыхание может быть расценено как своеобразная характеристика возрастной динамики состояния вестибуло-мозжечковой, нервномышечной и дыхательной систем.

-

2. На фоне объемной и многогранной интеллектуальной деятельности преподавателей вуза такие ее стороны, как внимание, оперативная память и информационная способность анализаторных систем, всегда имеют место и могут служить в качестве тестов, выраженных возрастных изменений состояния центральной нервной системы.

-

3. Регулярная физическая тренировка по данным исследований как физиологических так и психофизиологических функций, способствует оптимизации функционального состояния организма преподавателей вуза зрелого и пожилого возраста, снижая тем самым интенсивность инволюционных процессов и ограничивая рост физиологической стоимости профессионального труда.

Tver State University

The article presents the results of research of physiological data of the functional condition of organism of the university teachers in the age aspect and the influence of the regular physical loads. It was pointed out that physical loads are efficient way of correction of the functional condition of the teachers of mature age together with optimization of their professional work.