К вопросу о происхождении и распространении пеликенов на территории Чукотки

Автор: Шульгина Ольга Михайловна

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Культура регионов

Статья в выпуске: 3, 2022 года.

Бесплатный доступ

Приводятся аргументы, которые ставят под сомнение современную гипотезу об авторском происхождении пеликенов. Автор показывает, что возможной причиной быстрого распространения пеликенов на территории Чукотки в начале XX века было существование местной древней традиции.

Пеликен, чукотско-эскимосское косторезное искусство, а.л. горбунков

Короткий адрес: https://sciup.org/170195848

IDR: 170195848 | УДК: 008 | DOI: 10.34685/HI.2022.38.3.006

Текст научной статьи К вопросу о происхождении и распространении пеликенов на территории Чукотки

На сегодняшний день опубликован ряд трудов отечественных и зарубежных исследовате-лей1, которые касаются проблемы происхождения пеликенов. Наука располагает конкретными фактами и документами, подтверждающими место и время создания первого пеликена. Но вме- сте с тем, феномен распространения пеликенов среди эскимосских и чукотских косторезов в начале ХХ века по-прежнему не нашёл должного объяснения и не утратил своей актуальности, заставляя возвращаться к этой проблеме снова и снова.

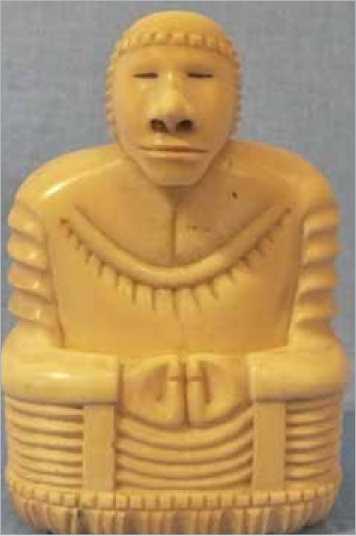

Пеликены представляют собой антропоморфные скульптурки, вырезанные из моржового клыка (Илл.1).

В Америке пеликены известны как биллике-ны (billiken), билликен-копилки (billiken-bank) или милликены (milliken). Глава чукотско-эскимосского косторезного искусства, связанная с пеликенами, очень дискуссионная. Сложность проблемы обусловлена давностью лет, прошедшей со дня появления billiken'а, его успехом в США и Канаде, переходом через Берингов пролив и быстрым распространением в Сибири.

На территории Чукотки пеликена иногда называют по-эскимосски тупчак, что означает «чёрт», «нечистый дух», «шаман», «посредник», по-чукотски его название звучит как келекай, что в переводе значит «божок»2. Как отмечал в своих дневниковых записях Александр Леонидович Горбунков, профессиональный художник, работавший руководителем косторезных мастерских на Чукотке в 1930-е гг., к моменту его приезда на Чукотке не было такого мастера, который бы не резал пеликенов3.

Илл. 1. Пеликен. Чукотка (?), 1924. Клык моржа, резьба, гравировка. Российский этнографический музей.

В течение вековой истории пеликену присваивались не менее разнообразные функции: он считался амулетом, фетишем, сувениром, богом богатства и удачи, копилкой и т.д. Сегодня не существует чёткого и убедительного объяснения первоначальных функций этой антропоморфной скульптуры. Можно только предположить, что разнообразные функции пеликена появились постепенно. Например, А.Л. Горбунков, художественный руководитель чукотско-эскимосских народных мастерских в 1933–1935 гг., в своих дневниковых записях писал, что никаких «вероятий» о том, что это божок или чёртик, он никогда не слышал4.

Принято считать, что родиной пеликена является Канзас-Сити, штат Миссури. Эту гипотезу первой озвучила американский антрополог Дороти Рэй в своей работе, посвящённой искусству эскимосов Аляски побережья Берингова пролива «Artists of the tundra and the sea»: «На протяжении долгого времени пеликены являлись частью ассортимента косторезов, включая нынешнее поколение, так что большинство людей совершенно не имеет представления о том, что это, в сущности, такое, и откуда он появился. Некоторые считают, что это фигурка эскимосских аборигенов; другие полагают, что эта фигурка была сделана в Номе, а придумала её учительница рисования из Канзас-Сити, штат Миссури, Флоренс Претц в 1908 г.»5.

Нет необходимости пересказывать работу Д. Дж. Рэй, которая в целом очень убедительна. Однако в теории Рэй имеются некоторые противоречия и неясности, на которые уместно указать.

Если предположить, что сведения Дороти Рэй абсолютно верны, тогда первого пеликена из моржового клыка по просьбе владельца местного магазина Коптурока вырезал молодой эскимосский резчик Ангоквасхук или Счастливый Джек в 1909 г. В качестве примера Ангоквасхук использовал фигурку Претц, которую предприимчивый заказчик привёз на Аляску6. Фактически же, информация, которую приводит американский антрополог, ничем не подтверждается: сегодня не существует ни «модели» Коптурока, ни «эталонного» пеликена Ангоквасхука.

Также при рассмотрении проблемы происхождения фигурки пеликена, следует учитывать, что «творческая история» пеликена так же неизвестна. Сама Флоренс Претц, запатентовавшая billiken-bank, не дала пояснений относительно того, кто или что эта фигурка из себя представляет, и какова ее функция. Кроме того, неясным остаётся и собственно предмет патента: было ли запатентовано какое-то особое устройство, которое имелось в фигурке пеликена, или же Флоренс Претц запатентовала композицию своего произведения.

Тем не менее, наличие белых пятен не помешало распространению гипотезы Д. Рэй. Немало этому поспособствовал Борис Александрович Василевский, посвятивший ряд рассказов, очерков и повестей истории, культуре и природе Чукотки. В одном из своих рассказов7, Василевский в художественной форме достаточно последовательно повторяет, буквально пересказывает версию «родословной» пеликена американского исследователя.

Предположим, что версия Д. Рэй верна, и Флоренс Претц действительно является «автором» первого пеликена. Но даже в таком случае, изложенная Рэй гипотеза истории пеликенов, не объясняет причины их принятия эскимосскими мастерами. Поэтому для всестороннего освещения этой проблемы, необходимо обозначить и другие версии, которые позволят по-новому осмыслить ряд вопросов, возникающий при рассмотрении появления и распространения этих антропоморфных скульптур.

В первую очередь, изучая вопросы происхождения и распространения пеликенов, необходимо обратиться к многочисленным предметам, собранным антропологами, этнографами и археологами в местах проживания береговых чукчей и эскимосов. Здесь одной из крупнейших является коллекция Национального музея естественной истории Смитсоновского института, собранная Эдвардом Нельсоном в последней четверти XIX века во время его научной экспедиции вдоль Берингова пролива. Это собрание материальных предметов эскимосской культуры насчитывает свыше 5 тысяч единиц, среди которых наиболее репрезентативными и близкими к пеликенам являются антропоморфные фигурки, вырезанные из моржового клыка или вылепленные из глины (Илл. 2).

Вероятно, часть из них служила как ритуальные предметы, другие использовались в качестве детских игрушек. Кроме этого, в коллекции присутствуют замечательные маски и утилитарные вещи: пряжки, поясные пуговицы и ручки, украшенные личинами и антропоморфными существами, подобными пеликенам (Илл. 3).

Большую культурно-историческую ценность представляют археологические материалы, вы-

Илл. 2. Игрушка. Из коллекции Э. Нельсона, 1880.

Клык моржа, резьба. Национальный музей естественной истории Смитсоновского института.

Илл. 3. Пряжка для шнура. Из коллекции Э. Нельсона, 1879. Клык моржа, резьба, гравировка. Национальный музей естественной истории Смитсоновского института.

явленные советскими исследователями при раскопках могильников на территории Чукотки в ХХ веке. Так, в могильниках Уэлена (погребение 1–3, 7, 9–10, 14–15, 17, 19, 22)8, Чини (погребение 38, 40, 54, 70)9 и Эквена (погребение 7–8,

10–11, 15, 37–38, 45, 49, 98, 100, 132, 146, 154)10, встречаются различные антропоморфные фигурки, а так же предметы быта, охотничьего снаряжения и домашнего обихода, украшенные личинами. Н.Н. Диков, принимавший участие в раскопках, одним из первых отметил, что пели-кены имеют определённое сходство с костяными статуэтками из чукотских могильников11.

Предпринимая попытку разобраться в происхождении пеликенов и причинах их невероятной популярности среди мастеров косторезного дела, большой исследовательский интерес вызывает рассказ чукотского писателя Юрия Сергеевича Рытхэу «Отлек». Из повествования дедушки главной героини рассказа Эмуль, Гальматэгина, становится очевидно, что пеликен — это вовсе не божок, а «символ невежества и алчности»12. Далее из объяснения деда следует, что пеликен был своего рода охотничьим амулетом, который вешался на снаряжение. Кроме того, пеликен выполнял функцию мусорного ведра, «которое человек носил всегда с собой»13. Другими словами, антропоморфная скульптурка накапливала в себе всё дурное, что могло бы навредить его обладателю. Гальматэгин сообщил внучке, что никто из чукчей никогда не хранил пеликенов — их выбрасывали, избавляясь таким образом от дурных страстей и помыслов. Устами Гальматэгина Ю.С. Рытхэу акцентирует внимание на охранительной функции, которую выполняли антропоморфные фигурки ещё на рубеже XIX–ХХ веков.

Отдельно отмечу, что в этом конкретном случае художественный жанр рассказа не должен ставить под сомнение его правдивость. Подчеркну, что Юрий Рытхэу коренной чукча, он родился и вырос в посёлке Уэлен. Следовательно, его версия о сущности и функциях пеликена имеет право на существование.

Таким образом, есть две относительно правдоподобных варианта трактовки антропоморфных фигурок начала ХХ века. Пеликен Флоренс Претц — это «The God of Things as They Ought to Be»14, бог удачи. Юрий Рытхэу, напротив, рассматривает пеликен в качестве «накопителя» дурных помыслов. Это очевидное несоответствие интерпретаций художественного образа побуждает обратиться к трудам Владимира Германовича Тан-Богораза.

Нужно начать с того, что религиозные верования чукчей и эскимосов находились на ранней стадии шаманизма15, а потому говорить о том, что пеликен — это божок или идольчик в принципе не вполне корректно. Идолы и божки — это категории, которые относятся к иной религиозной парадигме, к язычеству.

Как в рассказе Ю. Рытхэу, так и работе Д. Рэй, посвященной эскимосам, речь идёт скорее о духах-помощниках, которые выступали в виде личных амулетов и могли иметь весьма разнообразные формы и характер16. У чукчей амулет и шаманский дух-помощник обозначается одним и тем же термином «еŋеŋ»17. Это могли быть кусочки кожи животных, части их тела (череп, коготь, зуб), клочок шерсти, перышки, или же человеческие фигурки из дерева и кости18. Такие амулеты служили охранителями и носились на шее или поясе, охраняя своих владельцев от вредных влияний, в особенности в путешествиях (Илл. 4).

Кроме того, амулеты использовались в качестве лечебного средства в случаях болезни. Особенно сильными считались сложные детские амулеты, совмещавшие человеческую фигурку со звериной (Илл. 5а, 5б).

Илл. 4. Поясная пуговица. Из коллекции Э. Нельсона, 1880. Клык моржа, резьба, гравировка. Национальный музей естественной истории Смитсоновского института.

вок — редуцированную антропоморфную фигурку (Илл.6).

Илл. 6. Маска. Из коллекции Э. Нельсона, 1878. Дерево (?), резьба. Национальный музей естественной истории Смитсоновского института.

Илл. 5а, 5б. Костяной предмет. Из коллекции Э. Нельсона, 1897. Клык моржа, резьба, гравировка. Национальный музей естественной истории Смитсоновского института.

Такие духи-хранители давали ребёнку двойное охранение19.

Привлекает внимание один из фольклорных сюжетов, приведённый В.Г. Богоразом20. Этот эпизод достаточно ясно показывает назначение антропоморфной фигурки, точнее замещавшего её подобия человеческой головы, которое шаман крепил на свою кожаную головную повязку. Так, молодой шаман сталкивается со старухой-людоедкой, и между ними завязывается поединок. Старуха бросает шаману в голову нож, но тот попадает в одну из маленьких деревянных голо-

Шаман избегает смерти и побеждает старуху. Очевидно, что этот сюжет прекрасно иллюстрирует шаманские представления о духах-помощниках. Хранитель-амулет является здесь материальным, а покровительство, которое он оказывает хозяину, тоже имеет вполне материальный характер.

Рассуждая о генезисе пеликенов, нельзя игнорировать тот факт, что уже с начала первого тысячелетия нашей эры, племена, населявшие территорию Чукотки, контактировали с восточными культурами Азии. Соответствующие связи убедительно показывает в труде «Ivory in China» американский антрополог и этнограф Бертольд Лауфер.

Согласно сведениям, которые приводит учёный, уже с третьего века нашей эры моржовые клыки попадали в Китай от племён, проживавших на северо-востоке от него21. Об этом косвенно свидетельствуют пластинки из моржового клыка, которые археологи находят та территориях, занимаемых не только чукчами, эскимосами и коряками, а так же, в низовье Амура на границе с Китаем22.

19 Там же. С. 307.

20 Там же. С. 309.

21 Laufer, B. Ivory in China. Fieldiana, Popular Series, Anthropology, no. 21 (Chicago: Field Museum of Natural History 1925). С. 52.

Лауфер подкрепляет свою позицию многочисленными примерами. Из японских и китайских анналов известно, что на севере от Китая с древних времен обитали племена Сушень. В документе сказано, что в 262 г. Сушень посылали в Китай дань, куда входило 20 наборов панцирей, сделанных из кожи, моржовой кости и железа23. Примечательно, что на территории, населяемой этими племенами, до сих пор находят пластинки костяных панцирей, сделанные из моржового клыка. Таким образом, Сушень уже в начале первого тысячелетия обрабатывали моржовый клык, приходивший к ним с северо-востока Сибири.

Моржовая кость как сырой материал стала известна в Китае в царствование династии Тан под названием «куту» и доставлялась туземными племенами с северо-восточной Азии24. Об этом свидетельствуют упоминания моржовой кости в летописях периода династии Тан. В этом письменном источнике «куту» упоминается как слово, заимствованное из языка тунгусского племени мохэ, населявшего северную часть Кореи и распространившегося на восток по реке Сунгари до Охотского моря. Мохэ, в свою очередь, имели выгодную торговлю с камчадалами и ительменами, которые, по описаниям Г.В. Стеллера и С.П. Крашенинникова, занимались зверобойным промыслом и добывали моржовые клыки25.

Во второй половине XVII столетия, между Россией и Китаем установились непосредственные торговые отношения, и моржовый клык стал одним из важнейших предметов торговли. Согласно работе Лауфера, в китайском письменном источнике 1683 г., содержится упоминание, что русские купцы привезли императору подарки, среди которых наряду с соболями имелся и дорогой рыбий зуб, то есть моржовый клык26.

Кроме русских, населявшие устье Амура и Сахалинские острова гиляки так же торговали с китайцами моржовыми клыками, которые в свою очередь покупали у народов крайнего севера Российской империи27.

Эти несколько примеров, приведённые из труда Бертольда Лауфера позволяют уверенно говорить о наличии контактов и торговых связей племён Крайнего Севера и востока Азии с представителями Китая. Было бы крайне удивительно, если бы мощная китайская культура не оказала никакого влияния на менее развитую культуру своих северо-восточных соседей.

Следовательно, в контексте проблемы происхождения пеликенов, мы обязаны учитывать и возможные влияния из Китая. Подтверждение такого влияния впервые появляется в «Описании земли Камчатки» С.П. Крашенинникова, где мы находи следующее: «Из всей работы сих диких народов, которую они каменными ножами и топорами весьма чисто делают, ничто мне так не было удивительно, как цепь из моржовой кости, которая привезена на боту Гавриил из Чукотского носа. Она состояла из колец, гладкостью подобных точеным, и из одного зуба была сделана; верхние кольца были у неё больше, нижние меньше, а длиною она была немного меньше полу аршина. Я могу смело сказать, что по чистоте работы и по искусству никто бы не счёл её за труды дикого Чукчи и за сделанную каменным инструментом, но за точеную подлинно»28. Подчеркну, что коренные жители Чукотки не знали железа, а потому прототипом для костяных цепей могли послужить железные цепи, привезённые от ближайших соседей с юга и юго-востока Азии (Илл. 7).

А.Л. Горбунков, первый художественный руководитель косторезных мастерских Чукотки, предпринял попытку классифицировать все предметы, собранной им в 1933–1935 гг. коллекции Интегралцентра. В группе так называемых «накомодников» числятся различные декоративные скульптуры людей, животных и пеликенов. Примечательно, что в эту группу вошла фигурка индийского слона мастера Аромке и фигурка Будды мастера Айе29. Сохранились архивные документы А.Л. Горбункова, в которых содержится краткая запись о том, что чукотские косторезы резали слонов и Будд ещё в досоветское время. Согласно сведениям художника, сибирский ку-

Илл. 7. Цепь. Из коллекции Э. Нельсона, 1882. Клык моржа, резьба. Национальный музей естественной истории Смитсоновского института.

пец Моисей Караев утверждал, что это именно он «привнес их в промысел» чукчей и эскимосов из Шанхая30. К примеру, в Сергиево-Посадском историко-художественном музее-заповеднике хранится скульптура пеликена из моржового клыка, вырезанная на Чукотке в 1930-е гг. Очевидно, что неизвестный мастер, создавший эту фигурку, был знаком с иконографией китайских и индийских божеств (Илл. 8).

Илл. 8. Пеликен. Чукотка, 1930-е. Клык моржа, резьба. Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник.

Илл. 9. Пеликен. Чукотка, конец ХХ в. Клык моржа, резьба. Поронайский краеведческий музей.

В дневниковых записях А.Л. Горбунков указывал, что пеликены имеют тесную связь с танцевально-ритуальной культурой чукчей и эскимо-сов31. Художник не даёт развернутого пояснения своей гипотезы, однако вполне понятно, что речь шла об исполнении ритуального танца на Празднике кита, который устраивали всякий раз, когда группе охотников на морского зверя удавалось добыть кита32. Горбунков полагал, что пеликен — это стилизованный образ отдыхающего танцора или певца-ярариста. Предположение Горбункова, что это танцор или музыкант — вполне допустимо. Тем более что в Празднике кита принимали участие все жители селения, включая женщин. Вместе с тем, с художественным руководителем нельзя согласиться в том, что это именно отдыхающий танцор. Праздник кита — это в принципе сидячий танец, потому нет никаких оснований полагать, что фигурка изображалась в сидячем положении ввиду усталости героя. А.Л. Горбунков так же высказывает своё мнение относительно того, что «отдыхающий танцор» раздет до пояса. Причина объясняется весьма логично — в пологе яранги обычно достаточно жарко, потому одежда здесь совершенно не нужна. Отмечу, что Праздник кита в принципе один из самых излюбленных источников для сюжетов чукотско-эскимосских косторезов. В мастерских Горбункова мастера охотно рисовали и выполняли цветные гравировки на тему этого праздника.

В архивных документах А.Л. Горбункова содержится ещё одна интересная запись, которая касается пеликенов. Художник пишет о том, что его научный руководитель, выдающийся российский маньчжуровед А.В. Гребенщиков, в качестве возможных иконографических источников пеликенов рассматривал маски японского театра Но33. Позволю себе не согласиться с отечественным учёным. Ведь возможные иконографические источники можно найти гораздо ближе как с географической, так и с культурной точки рения. Как указывает Горбунков, чукотские мастера Вуквол и Камыргын сами рисовали ритуальные маски34, которые позднее вошли в коллекцию Интегралцентра35. Интересно, что в собрании Национального музея естественной истории Смитсоновского института хранятся и экспонируются маски, сходные с выражением лица пеликенов (Илл. 10).

В заключение ещё раз подчеркну, что в этом исследовании не преследуется цель доказать несостоятельность теории Д. Рэй. Поставленная задача заключается в комплексном рассмотрение проблемы возникновения и распространения пеликенов на территории Чукотки. Принимая во внимание приведенные аргументы, можно утверждать, что Флоренс Претц и запатентованный ею пеликен — это вершина айсберга, а потому гипотеза, что учитель рисования из Канзаса «подарила» образ пеликена амери-

Илл. 10. Ритуальная маска. Из коллекции Э. Нельсона, 1882. Дерево, резьба. Национальный музей естественной истории Смитсоновского института.

канским эскимосам, а вслед за ними и азиатским чукотско-эскимосским мастерам — не выглядит убедительной и более того кажется наивной.

Если кратко резюмировать и критически осмыслить пласт письменных источников и предметов материальной культуры, становится очевидным, что феноменальному распространению пеликенов на Чукотке в начале ХХ века предшествовала длинная история, а сами антропоморфные скульптуры пеликенов представляют собой сплав культурных напластований, имевших место на Чукотке в течение многих столетий.

Прежде всего, археологические и этнографические материалы позволяют уверенно говорить, о том, что религиозные воззрения коренных народов Крайнего Севера представляли подготовленную плодородную почву для лёгкого восприятия и адаптации художественного образа, родившегося в Америке в начале ХХ века. Далее, чукотские и эскимосские племена, благодаря регулярным торгово-экономическим отношениям с соседями, могли на протяжении веков подвергаться культурным влияниям более развитых культур Китая и Индии.

Архивные документы, а так же косторезные изделия, выходившие из кустарных мастерских чукотских косторезов начала ХХ века, свидетельствуют о том, что мастера были знакомы с китайско-индийской иконографией. Впрочем, и Флоренс Претц могла вдохновиться изображением божества Хотэя при создании пеликена, ведь она бывала в Японии, где Хотэй считается одним из семи богов счастья, является символом удачи и процветания. Невероятный всплеск популярности пеликенов по обе стороны Берингова пролива можно объяснить и активизацией экономических отношений европейских и американских торговцев с эскимосами и чукчами. Но нужно понимать, что торговля явилась не причиной, а катализатором развития традиционного чукотско-эскимосского косторезного промысла.

Это ни в коей мере не умаляет достоинств и художественной ценности косторезного искусства чукчей и эскимосов. Ведь даже если в начале ХХ века некий прототип современного пеликена действительно пришёл на Чукотку через Берингов пролив, здесь уже на протяжении веков бытовали подобные антропоморфные фигурки, а значит, существовала собственная художественная традиция, которая позволила чукотским мастерам достаточно легко принять и адаптировать художественный образ, созданный Флоренс Претц.