К вопросу о прообразе изображений ушастого грифона

Автор: Кузнецова Т.М.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век

Статья в выпуске: 255, 2019 года.

Бесплатный доступ

Вопрос об определении прообраза изображений фантастических существ, которые называются в исследованиях ушастыми грифонами (рис. 1-3), развитие этого мотива вообще и в скифском зверином стиле в частности представляется в настоящее время важным и актуальным. Фигурка хищного орнитоморфа с ушами, украшавшая бронзовый литой наносник (рис. 3: а), найденный в конской могиле № 1 кургана № 6 у пос. Днепрорудный, послужила поводом для поисков истоков этого образа. В изысканиях такого рода следует учитывать природные прототипы. Исследователи находят сходство «грифонов» с орлами и грифами Старого Света. Предполагается, что наличие уха у орнитоморфных изображений, которое отсутствует у птиц, отражает результат осмысления реальности, а не ее фиксации. Однако в природе существуют птицы, в оперении которых присутствуют длинные перьевые «уши». Ими являются совы, среди которых выделяются филины и ушастые совы (рис. 3: и, к). В том виде, в каком совы известны сейчас, они живут на Земле не один миллион лет. Отношение человека к совам всегда было особенным из-за их облика, таинственного ночного образа жизни, бесшумного полета и жутковатого голоса. Поэтому не исключено, что ухо появилось в иконографии орнитоморфного грифона как результат фиксации реального существа и дальнейшего осмысления его образа во времени и пространстве.

Искусство, ушастый грифон, скифское время, филин, ушастая сова

Короткий адрес: https://sciup.org/143168959

IDR: 143168959

Текст научной статьи К вопросу о прообразе изображений ушастого грифона

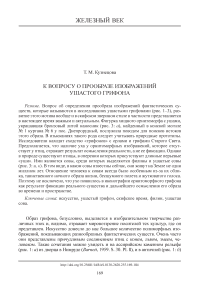

Рис. 1. Орнитоморфные изображения а – ассирийский каменный рельеф из северо-западного дворца в Нимруде (помещ. I); б – чернофигурный кратер Клития («ваза Франсуа»), обнаруженный возле г. Кьюзи (Chiusi) в Италии, с изображением грифона вазописи (Irmscher, Johne, 1982. S. 176; Мифы народов мира…, 1987. С. 278), и на предметах из скифских памятников (рис. 2).

С опорой на данные письменных источников (см.: Тигрица и грифон…, 2002. С. 62–68), в научных трудах термином «грифон» чаще всего называется синкретическое существо, в котором сочетаются анатомические элементы птицы (голова, крылья) и части тела различных хищных животных (уши, туловище, лапы, хвост), а иногда рыб и рептилий. Подобные изображения известны в Северном Причерноморье и на Кавказе, как в период скифской архаики, к примеру на фиале (зеркале?) из кургана 3/Ш или 4/Ш (рис. 2: а–в ) Келермесского могильника ( Галанина , 2006. С. 63. Илл. 85), на ножнах мечей из Мельгуновского (рис. 2: г ) и 1/Ш (рис. 2: д, е ) Келермесского курганов ( Граков , 1971. Табл. XXV; Алексеев , 2012. С. 81), так и в период скифской классики (рис. 2: ж ) в кургане «Толстая Могила» ( Мозолевський , 1979. С. 78. Рис. 59: б ) и других памятниках (рис. 3: а–з ).

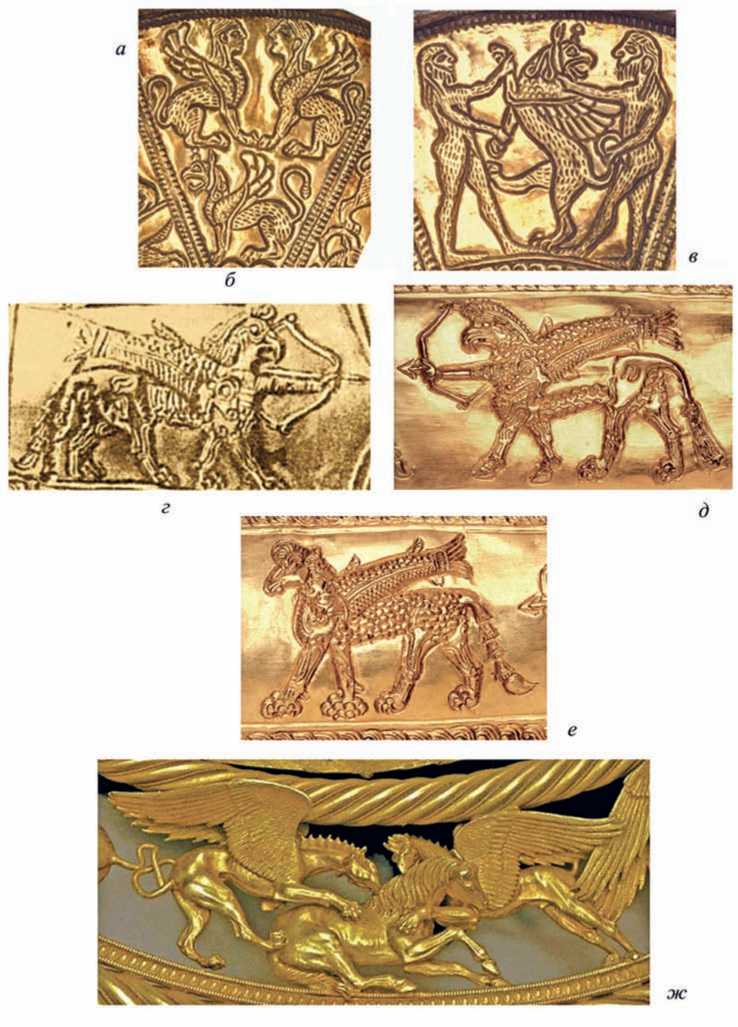

Рис. 2. Изображения грифонов а–в – фиала (зеркало?) из кург. 3/Ш или 4/Ш Келермесского м-ка; г – ножны меча из Мель-гуновского кург.; д, е – ножны меча из кург. 1/Ш Келермесского м-ка; ж – пектораль из кург. «Толстая Могила»

Рис. 3. Изображения «ушастой птицы» на литых наносниках из скифских памятников ( а–з ) и их прообразы ( и, к )

а – пос. Днепрорудный, кург. 6, конск. мог. 1; б–г – кург. «Гайманова Могила»; д – кург. «Чертомлык»; е – «Братолюбовский» кург., погр. 6; ж – с. Межгорье, Белогорский район, сл. нах.; з – с. Филипповка, кург. № 21; и – филин; к – ушастая сова

Иконография «грифона» слагалась, по мнению исследователей, в древнейших государствах переднеазиатского мира ( Пугаченкова , 1959. С. 70), так как фантастические птицы присутствуют почти во всех их мифологиях ( Немировский , 2001. С. 38). Ранние изображения грифона известны в восточной изобразительной традиции уже в конце IV – начале III тыс. до н. э. ( Khazai , 1978). Этот художественный мотив был широко распространен, таким образом, в искусстве многих древних народов, и у скифов в том числе ( Переводчикова , 1994. С. 48– 53; Канторович , 2015а). Проблема его происхождения давно привлекла внимание специалистов, и ему посвящена обширная литература (см.: Канторович , 2015б. С. 25–63), однако поиск истоков и путей развития темы грифона вообще и в скифском зверином стиле в частности остается по-прежнему актуальным ( Канторович , 2010).

По мнению специалистов, среди изображений как на европейской, так и на азиатской территории в скифо-сарматское время наиболее популярен тип орлиноголового грифона ( Руденко , 1960. С. 283–285; Баркова , 1987; Черемисин , 2009. С. 88; Канторович , 2010; 2012; Засецкая , 2012, С. 353, 354; Шауб , 2017), который следует отличать от мотива фантастической хищной птицы, наделенной такими же, как у грифона, ушами ( Засецкая , 2012. С. 354). Однако Е. Ф. Королькова верно указала, что в классификации образов хищных птиц скифо-сибирского звериного стиля пока еще нет единодушия, так как одни исследователи склонны видеть в их изображениях «мифического орла» (с ушами и гребнем), другие называют подобных существ орлиноголовыми грифонами или просто грифонами, если голова хищной птицы имеет звериное ухо ( Королькова , 2006. С. 53).

Одно из изображений, имеющее вид «ушастой птицы» ( Кузнецов, Кузнецова , 2005. С. 322. Рис. 3: А ), обратив на себя внимание, дало возможность попытаться выявить для него прообразы, существовавшие и существующие в природе.

Изображение было обнаружено в составе уздечного набора и украшало бронзовый литой наносник (налобник), находившийся рядом с черепом лошади в конской могиле № 1 кургана № 6 у пос. Днепрорудный (ныне г. Днепроруд-ное, Васильевский район, Запорожская область, Украина). Предмет представлен узким удлиненным щитком уплощенной формы. В верхней части щитка и перпендикулярно ему помещено скульптурное изображение головы хищного орни-томорфа с ушами. Показаны шея и грудная часть. Уши в профиле – овальные, наклонены слегка вперед. Клюв изогнут и сомкнут, восковица воспроизведена как рельефный выступ, линия рта обозначена углублением. Глаза округлые, занимают основную часть головы. У основания головы – круглое сквозное отверстие. Ширина предмета – 2,4 см; длина общая (с ухом) – 4,0 см; диаметр отверстия – 0,8 см1 (рис. 3: а ).

Отдельные элементы сбруйного комплекта из конской могилы № 1 кургана № 6 находят довольно много аналогий в памятниках кочевого населения Северного Причерноморья V–IV вв. до н. э., но в различных иных сочетаниях (Ильинская, 1973). В кургане «Гайманова Могила» найдено несколько уздечных наборов, по составу близких тем, что обнаружены в конской могиле № 1 кургана № 6 у поселка Днепрорудный: нащечники в виде стилизованной задней лапы кошачьего хищника2, подпружные пряжки, круглые полусферические бляхи с петлей на обороте, конические ворварки и наносники в виде головы хищного орнитоморфа с ушами (Кузнецов, Кузнецова, 2005. С. 322. Рис. 3: А; Бидзиля, Полин, 2012. С. 186–224, 508–510).

Отмеченные наносники присутствуют и в степных, и в лесостепных скифских памятниках IV в. до н. э., но не все они представляют полные аналогии рассматриваемому экземпляру. Довольно близкие формы происходят из тризны центральной гробницы № 2 кургана «Гайманова Могила» (рис. 3: б–г ), датированного перв. четв. IV в. до н. э. (Там же. Комплекты № 3 (Кат. 19); 5 (Кат. 35); 6 (Кат. 44-1). Рис. 70: 4 ; 71: 1 ; 77: 4 ; 78: 11 ; 324); кургана «Чертомлык» (рис. 3: д ), датированного 350–300 гг. до н. э. ( Алексеев и др. , 1991. С. 151, 152. Кат. № 17; Алексеев , 1996. С. 43; 2003. С. 268); из конской могилы (погр. 6, конь № 2) «Бра-толюбовского» кургана (рис. 3: е ), датированного 2-й четв. IV в. до н. э. ( Кубы-шев и др. , 2009. С. 105, 118. Рис. 21: 5 ); кургана 3 (погр. 1) у с. Нововладими-ровка, датированного IV–III вв. до н. э. ( Ковпаненко, Яковенко , 1973. С. 253, 264. Рис. 2: 23 ) или перв. пол. IV в. до н. э. ( Бидзиля, Полин , 2012. С. 211); кургана № 24 у с. Колбино ( Гуляев , 2001. Рис. 16: 1 ; Могилов , 2О08. Рис. 162: 10 ; Шевченко , 2009. Рис. 25: 2 ). Похожие наносники известны по случайным находкам в Крыму (рис. 3: ж ) в окрестностях с. Межгорье Белогорского района ( Скорый, Зимовец , 2014. С. 75. № 9/258). Один сходный наносник обнаружен в Южном Приуралье (рис. 3: з ), в могильнике у с. Филипповка (рубеж V–IV вв. до н. э.) в комплексе, располагавшемся к северу от насыпи кургана № 21 ( Рукавишникова , 2010. С. 153. Рис. 1: 2 ; Яблонский , 2013. С. 177. Кат. 2157).

Почти полная сводка подобных или близких рассматриваемому изображению находок представлена в работе А. Р. Канторовича ( Канторович , 2015а. С. 8–10; 2015б. С. 709, 710, 1610).

Фигурки, подобные той, что украшает анализируемый наносник (рис. 3: а–з ), атрибутируются как ушастая птица с загнутым клювом. Специалисты видят в ее очертаниях фантастическую хищную птицу или фантастическое животное – ушастого грифона ( Колтухов , 2007. С. 196, 197; Бидзиля, Полин , 2012. С. 211; Скорый, Зимовец , 2014. С. 75; Канторович , 2015б. С. 708).

Исследователи правомерно предположили, что в поисках истоков образа грифона скифо-сибирского звериного стиля следует учитывать и природные прототипы, найдя в его фигуре сходство птичьих компонентов с биологическими орлами и «грифами Старого Света». Предполагается, что прообразом грифона мог служить черный гриф (Aegypius monachus), обитающий в предгорьях и горах Центральной и Средней Азии, Кавказа, Крыма и Северной Африки, поскольку он имеет длинный клюв, круто загнутый на самом конце, хохолок из перьев и воротник на нижней части шеи – «ожерелье из длинных заостренных перьев» (Канторович, 2010. С. 193, 194). Специалисты отмечают также, что наряду с черным грифом прототипами для иконографии птицеголовых монстров, в том числе грифонов, могли послужить и иные природные особи семейства ястребиных: беркуты (Aquila chrysaetus), степные орлы (Aquila nipalensis)3 и другие (Полосьмак, 1994. С. 8; Канторович, 2010. С. 194).

Для изображений грифонов из памятников Северного Причерноморья в научной литературе выделяется несколько иконографических моделей: ориентали-зирующая, или переднеазиатская, раннегреческая и «скифского звериного стиля» ( Погребова , 1948. С. 62).

При этом изображение, которое принято называть «скифским грифоном», по мнению Н. Н. Погребовой, «в большинстве случаев оказывается просто головой хищной птицы», нередко имеющей звериное ухо (Там же. С. 66, 67). Именно это, по справедливому замечанию А. И. Шкурко, не дает повода применять к таким изображениям термин «грифон», поскольку лишь утрирование природных признаков хищной птицы придает фантастичность этому образу ( Шкурко , 1982. С. 3).

Это положение хотя и поддерживается исследователями, но вызывает и возражения. В частности, А. Р. Канторович пишет, что если преувеличенность глаза и чрезмерная изогнутость клюва «могут объясняться таким утрированием, то наличие уха, не свойственного птицам в природе, нельзя отнести на счет стилизации», учитывая также неполные фигуры, которые не позволяют «с абсолютной уверенностью утверждать, каким это целое представлялось создателю изображения и его созерцателям – зверем с птичьей головой (грифоном) или птицей со звериными ушами» ( Канторович , 2010. С. 205). Е. Ф. Королькова отметила, что наличие уха в подобных изображениях свидетельствует о каком-то содержательном аспекте, заставлявшем внести эту деталь, отсутствующую у представителей фауны в природе, и отражает результат осмысления реальности, а не ее фиксации ( Королькова , 2006. С. 54).

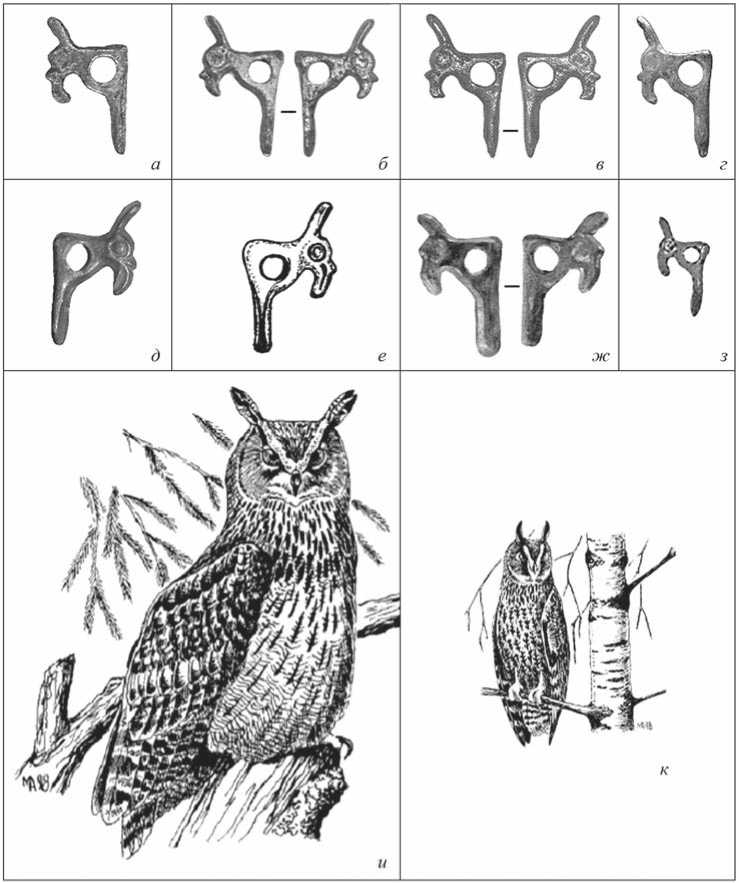

Исходя из этого, появление мотива фантастической хищной птицы или птицеголового грифона, наделенных ушами, требует некоторого объяснения. Действительно, природа не наградила птиц ушами, подобными ушам млекопитающих. Тем не менее существуют птицы, в оперении которых присутствуют «ушки». И такими птицами являются совы, среди которых в данном случае особого внимания заслуживают филины (рис. 3: и ) и ушастые совы (рис. 3: к ) ( Коблик , 2001б. С. 20, 33. Рис. 5; 13).

По мнению исследователей, филин (Bubo bubo) – самая величественная из сов. Размах его крыльев составляет почти два метра. У филина перьевые «ушки» находятся на голове, над ушными отверстиями. В сочетании с большими направленными вперед глазами они придают его облику вид рыси. Эти перья у сов имеют разное положение в зависимости от времени суток и состояния птицы. При возбуждении и напряженном внимании ушки несколько приподнимаются, при угрозе и страхе – прижимаются ( Пукинский , 1977. С. 9–12).

Филины распространены весьма широко, населяя Северную и Южную Америку, Центральную и Южную Африку, Индию и Индокитай. Филин встречается во всей Евразии, за исключением Крайнего Севера материка ( Пукинский , 1993. Рис. 63; Беме и др. , 1998. С. 379).

Орнитологи отмечают, что эта птица может приспосабливаться к самым разнообразным условиям существования. Ее можно встретить как у полярной границы леса, так и в горной тайге, в густых лесах, и в пустынях, и в степях, и высоко в горах. Во всех этих разнообразных ландшафтах филин отлично уживается и переносит как холод севера и высокогорья, так и жару юга ( Бутурлин , 1928). Подмечено, что в закрытом ландшафте он охотится, в основном подкарауливая жертву, и является сугубо ночной совой. В степи же часто вылетает на кормежку еще до захода солнца, совершая поисковые полеты. Исследователи считают, что филин достаточно пластичен и легко приспосабливается к разным условиям.

Голос филина очень мощный, вокализация разнообразна, обычно это низкое двухсложное уханье, иногда хохот, плач, гудение, визгливые крики ( Коблик , 2001б. С. 20). Натуралисты определяют его голос как одно из чудес ночи. По силе, глубине и производимому им в ночном лесу впечатлению ему нет равного звука. Крики филина воздействуют не только на птиц, но и на зверей. Тем, кому приходилось слышать по вечерам крик филина, знают, что в ответ на него где-нибудь в лесной чащобе мог раздаться и заунывный волчий вой ( Пукинский , 1977. С. 107–120).

Глаза сов могут видеть не только в густых сумерках, но и днем. Наблюдения за поведением филина днем показали, что он замечает далеко пролетающего дневного хищника или ворону, даже если смотрит против солнца (Там же. С. 12–27).

На голове ушастой совы (Asio otus) также расположены длинные (до шести сантиметров) перьевые «ушки», торчащие кверху, которые хорошо заметны и состоят из 6 перьев. Некоторые из ее представителей напоминают обликом небольших филинов, размах крыльев которых около метра ( Константинов и др. , 1982).

Ушастые совы распространены по всему свету, кроме Австралии. В Евразии эта сова может быть обнаружена почти повсеместно, исключая самые северные и крайние южные районы материка ( Пукинский , 1993. Рис. 68; Беме и др. , 1998. С. 385). Орнитологи определили, что, хотя жизнь ушастой совы тесно связана с древесной растительностью, сплошных лесных массивов она решительно избегает. Ушастая сова – полулесная птица: она охотится, как правило, в открытом ландшафте, а деревья ей нужны лишь для отдыха и гнездования ( Пукинский , 1977. С. 225–227).

Для большинства сов характерна сумеречная и ночная активность. Совы начинают охотиться обычно сразу же после захода солнца. Около полуночи наступает спад интенсивности охоты или она даже прекращается, но перед рассветом наблюдается новый пик деятельности. Замечено, что в лунные ночи совы более активны (Там же. С. 12–27).

Совы очень схожи с дневными хищными птицами, и при их визуальном сравнении нетрудно найти общие черты: крючкообразный клюв типичного пернатого хищника, загнутые когти, приспособленные для удержания и закалывания жертвы, однако, в отличие от последних, совы могут кусать свою добычу (Коблик, 2001б. С. 3). Даже в истории орнитологии известны попытки сближать сов с дневными хищными птицами (Пукинский, 1977. С. 26, 27)4. Орлиной совой («Eagle-owl») филина называют в Англии (Коблик, 2001б. С. 20). В археологических исследованиях также отмечалось, что образ хищной птицы часто отождествляется с изображением грифона (Баркова, 1987. С. 5).

Как и все совообразные, филин и ушастая сова выделяются крупной головой, очень большими и выпуклыми глазами. Птицы имеют загнутое с заостренным крючковидным концом и острыми краями надклювье, основание клюва одето восковицей, которая всегда прикрыта длинными волосовидными перьями (вибриссами). У сов превосходное зрение и чрезвычайно тонкий слух ( Бутурлин, Дементьев , 1936. С. 101–106). У них очень крупное продолговатое ушное отверстие, которое окружено кожным валиком, формирующим подобие наружного уха, присущего млекопитающим ( Коблик , 2001б. С. 5). Над ушными отверстиями у некоторых их них, как уже отмечалось, расположены перьевые «уши».

Таким образом, сведения, связанные с обликом филина и ушастой совы (большие глаза, загнутый клюв, одетый в основании восковицей, длинные перьевые «ушки»), полностью соответствуют изображениям «ушастой птицы», присутствующим на некоторых наносниках (рис. 3: а–з ), обнаруженных в составе конской упряжи скифских памятников, и в частности в конской могиле № 1 кургана № 6 у пос. Днепрорудный, что позволяет ретроспективно объяснить появление ушей и у грифонов.

В том обличье, в каком мы видим сов сейчас, они живут на Земле не один миллион лет ( Пукинский , 1977. С. 9, 10). В природе «ушастые птицы», которые относятся к семейству «настоящих сов» (Strigidae), распространены, как уже говорилось, достаточно широко, и население ойкумены могло не только их наблюдать с очень раннего времени, а и накапливать знания о них, оценивать ощущение их присутствия, взаимодействие с окружающим миром, и с человеком в том числе. Еще Э. Дюркгейм, предложивший такой термин, как «коллективные представления», полагал, что эти представления возникают из «общих действий» (практик) и на них же основана приобретаемая впоследствии способность передавать значения при помощи символов ( Durkheim , 1915; Rawls , 2001. Р. 33; Роулз , 2005. С. 3).

Как верно отметила Е. В. Переводчикова, способ изображения животных опирается не на непосредственное восприятие, а на осмысление многообразных впечатлений о мире и его обитателях и является результатом деятельности определенной общности людей, чьи обычаи предписывали подчеркивать именно те черты животного, которые считались основными, т. е. определяющими образ того или иного существа в сознании древних (Переводчикова, 1994. C. 23). В недрах каждого сообщества выкристаллизовывались общезначимые «коллективные представления», которые, став общими для группы, продолжали жить в языке и повествованиях этой группы и могли быть впоследствии вызваны вновь при помощи символов, пробуждающих переживания, лежавшие у истока данных представлений (Дюркгейм, 1995. С. 208–243).

Каждая древняя культура по-своему представляла и изображала тех или иных существ, что привело к возникновению определенных изобразительных традиций. Мастера, следовавшие этим традициям, рожденным и жившим «коллективными представлениями» носителей древних культур, воплощали в предметах отражение их мировоззрения.

Отношение людей к совам всегда было особым. Странная внешность, таинственный ночной образ жизни, бесшумный полет и жутковатый голос издревле порождали в человеке суеверный страх.

Из-за своего голоса филин получил народное название – «пугач» (русское: пугу́ч, украинское: пу́гач, польское: рuсhасz) ( Фасмер , 1987. С. 400; Коблик , 2001б. С. 20). Наблюдатель, пораженный большеголовостью птиц, их задумчивым и мечтательным взглядом, был склонен приписывать этим птицам особый ум и наделять их сверхъестественными свойствами ( Западова , 1977. С. 119, 120). Поэтому не исключено, что ухо появилось в иконографии хищной птицы и орнитоморфного грифона как результат фиксации реального существа и дальнейшего осмысления его образа во времени и пространстве.

Однако следует заметить, что все высказанные исследователями соображения, связанные с возможными прототипами для орнитоморфных образов в скифских и иных древностях, безусловно, верны и не вызывают возражений, несмотря на их кажущуюся противоречивость, поскольку интерпретация изображения очень субъективна, в отличие от творчества его создателя и оценки потребителей, а также многообразна в толковании его современными наблюдателями.

Изображения «ушастой птицы» в скифских памятниках, отмеченные ранее, связаны с экипировкой коней, сопровождавших скифские захоронения. Поэтому невозможно определить, была ли узда, в состав которой входили наносники с такими изображениями, изготовлена в качестве приношений для заупокойных церемоний или использовалась скифами еще при жизни. Оттого вопрос о семантике образа «ушастой птицы» пока оставим открытым.

Список литературы К вопросу о прообразе изображений ушастого грифона

- Алексеев А. Ю., 1996. Хронография Европейской Скифии (VII-IV вв. до н. э.): автореф. дис. … д-ра ист. наук. СПб. 51 с.

- Алексеев А. Ю., 2003. Хронография Европейской Скифии (VII-IV веков до н. э.). СПб.: ГЭ. 416 с.

- Алексеев А. Ю., 2012. Золото скифских царей в собрании Эрмитажа. СПб.: ГЭ. 271 с.

- Алексеев А. Ю., Мурзин В. Ю., Ролле Р., 1991. Чертомлык. Скифский царский курган IV в. до н. э. Киев: Наукова думка. 413 с.

- Баркова Л. Л., 1987. Образ орлиноголового грифона в искусстве древнего Алтая//АСГЭ. Вып. 28. Л.: ГЭ. С. 5-29.

- Беме Р. Л., Динец В. Л., Флинт В. Е., Черенков А. Е., 1998. Птицы. М.: ABF. 432 с. (Энциклопедия природы России.)

- Бидзиля В. И., Полин С. В., 2012. Скифский царский курган Гайманова Могила. Киев: Скиф. 751, 64 с.

- Братченко С. Н., Швецов М. Л., Дубовская О. Р., 1989. Курган IV в. до н. э. в бассейне Северского Донца//СА. № 1. С. 170-177.

- Бутурлин С. А., 1928. Определитель видов птиц СССР, их подвиды, распространение, польза и вред для хозяйства. Вып. 1: Дневные хищники и совы СССР. М.: Книгосоюз. 120 с.

- Бутурлин С. А., Дементьев Г. П., 1936. Полный определитель птиц СССР. Т. 3: Трубконосые, дневные хищные, совы, дятловые. М.; Л.: КОИЗ. 131 с.

- Галанина Л. К., 2006. Скифские древности Северного Кавказа в собрании Эрмитажа. Келермесские курганы. СПб.: ГЭ. 80 с.

- Граков Б. Н., 1971. Скифы. М.: МГУ. 200 с.

- Гуляев В. И., 2001. Общие проблемы археологии Среднего Дона в скифское время//Археология Среднего Дона в скифскую эпоху. Труды Потуданской археологической экспедиции ИА РАН (1993-2000 гг.)/Отв. ред. В. И. Гуляев. М.: ИА РАН. С. 18-52.

- Дюркгейм Э., 1995. Социология. Ее предмет, метод, предназначение/Пер. с фр. А. Б. Гофмана. М.: Канон. 352 с.

- Западова Е., 1977. Волшебная арфа. Сказки народов Бирмы. М. Художественная литература. 351 с.

- Засецкая И. П., 2012. Изображения грифонов и «грифов» в сарматском зверином стиле//Золото, конь и человек. Киев: Скиф. С. 353-383.

- Ильинская В. А., 1973. Скифская узда IV в. до н. э.//Скифские древности/Отв. ред. А. И. Тереножкин. Киев: Наукова думка. С. 42-63.

- Канторович А. Р., 2010. Истоки и вариации образов грифона и грифоноподобных существ в раннескифском зверином стиле VII-VI вв. до н. э.//Археологический альманах. Вып. 21. Донецк: Лебедь. С. 189-224.

- Канторович А. Р., 2012. К вопросу об истоках и вариациях образов грифона и грифоноподобных существ в раннескифском зверином стиле VII-VI вв. до н. э.//Евразия в скифо-сарматское время/Отв. ред.: Д. В. Журавлев, К. Б. Фирсов.. М.: ГИМ. С. 106-133. (Труды ГИМ; вып. 191.)

- Канторович А. Р., 2015а. Скифский звериный стиль Восточной Европы: классификация, типология, хронология, эволюция: автореф. дис.... д-ра ист. наук. М. 69 с.

- Канторович А. Р., 2015б. Скифский звериный стиль Восточной Европы: классификация, типология, хронология, эволюция: дис. … д-ра ист. наук. Т. 1-3. М. 1724 с.

- Коблик Е. А., 2001а. Разнообразие птиц (по материалам экспозиции Зоологического музея МГУ). Ч. 1. М.: МГУ. 384 с.

- Коблик Е. А., 2001б. Разнообразие птиц (по материалам экспозиции Зоологического музея МГУ). Ч. 3. М.: МГУ. 360 с.

- Ковпаненко Г. Т., Яковенко Э. В., 1973. Скифские курганы на юге Херсонщины//Скифские древности/Отв. ред. А. И. Тереножкин. Киев: Наукова думка. С. 253-265.

- Колтухов С. Г., 2007. Основное погребение кургана Беш-Оба 4/2//Древняя Таврика/Ред.: Ю. П. Зайцев, В. И. Мордвинцева. Симферополь: Универсум. С. 193-206.

- Константинов В. М., Марголин В. А., Бабенко В. Г., 1982. Особенности экологии ушастой совы в антропогенных ландшафтах Центрального района Европейской части СССР//Гнездовая жизнь птиц/Ред. А. М. Болотников. Пермь: Пермский гос. пед. ин-т. С. 121-132.

- Королькова Е. Ф., 2006. Звериный стиль Евразии. Искусство племен Нижнего Поволжья и Южного Приуралья в скифскую эпоху (VII-IV вв. до н. э.). СПб.: Петербургское востоковедение. 272 с.

- Кубышев А. И., Бессонова С. С., Ковалев Н. В., 2009. Братолюбовский курган. Киев: IА НАНУ. 192 с.

- Кузнецов С. В., Кузнецова Т. М., 2005. Курганы скифского времени у пос. Днепрорудный и с. Большая Белозерка//Древности Евразии: от ранней бронзы до раннего Средневековья/Отв. ред. В. И. Гуляев. М.: ИА РАН. С. 317-332.

- Мифы народов мира. Т. 1/Гл. ред. С. А. Токарев. М.: Советская энциклопедия, 1987. 720 с.

- Могилов О. Д., 2008. Спорядження коня скiфськоï доби у Лiсостепу Схiдної Европи. Киïв; Кам'янець-Подiльський: IА НАНУ. 439 с.

- Мозолевський Б. М., 1979. Товста Могила. Киïв: Наукова думка. 251 с.

- Немировский А. И., 2001. Мифы древности. Ближний Восток. М.: Лабиринт. 308 с.

- Переводчикова Е. В., 1994. Язык звериных образов. Очерки искусства евразийских степей скифской эпохи. М.: Восточная литература. 206 с.

- Погребова Н. Н., 1948. Грифон в искусстве Северного Причерноморья в эпоху архаики//КСИИМК. Вып. XXIII. С. 62-67.

- Полосьмак Н. В., 1994. Стерегущие золото грифы (ак-алахинские курганы). Новосибирск: Наука. 125 с.

- Пугаченкова Г. А., 1959. Грифон в античном и средневековом (изобразительном) искусстве Средней Азии//СА. № 2. С. 70-74.

- Пукинский Ю. Б., 1977. Жизнь сов. Л.: Ленинградский ун-т. 240 с. (Жизнь наших зверей и птиц; вып. 1.)

- Пукинский Ю. Б., 1993. Филин. Ушастая сова//Птицы России и сопредельных регионов: Рябкообразные, Голубеобразные, Кукушкообразные, Совообразные/Отв. ред.: В.Д. Ильичев, В. Е. Флинт. М.: Наука. С. 270-313. (Птицы СССР; т. 5.)

- Роулз Э., 2005. Дюркгеймовская трактовка практики: альтернатива конкретных практик и представлений как оснований разума//Социологическое обозрение. Т. 4. № 1. С. 3-30.

- Руденко С. И., 1960. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. М.; Л.: АН СССР. 360 с., 128 табл.

- Рукавишникова И. В., 2010. Изучение стилистических черт предметов с изображениями в зверином стиле из Южного Приуралья, анализ металла и проблемы происхождения этих изделий//Торевтика в древних и средневековых культурах Евразии/Отв. ред. А. А. Тишкин. Барнаул: Азбука. С. 151-154. (Труды Сибирской ассоциации исследователей первобытного искусства. Вып. VI.)

- Скорый С. А., Зимовец Р. В., 2014. Скифские древности Крыма. Материалы одной коллекции. Киев: Олег Фiлюк. 180 с.

- Тереножкин А. И., Ильинская В. А., Мозолевский Б. Н., 1977. Скифский курганный могильник Гайманово Поле (раскопки 1968 г.)//Скифы и сарматы/Отв. ред. А. И. Тереножкин. Киев: Наукова думка. С. 152-199.

- Тигрица и грифон: Сакральные символы животного мира/Пер. и исслед. А. Г. Юрченко. СПб.: Азбука-классика; Петербургское Востоковедение, 2002. 400 с.

- Фасмер М., 1987. Этимологический словарь русского языка. Т. III. М.: Прогресс. 832 с.

- Черемисин Д. В., 2009. О семантике орнитоморфных персонажей звериного стиля в ритуальной атрибутике пазырыкских курганов//АЭАЕ. Т. 37. № 1. С. 85-94.

- Шауб И. Ю., 2017. Монстры в культуре скифов//Новое прошлое/The New Past. № 4. С. 24-46.

- Шевченко А. А., 2009. Новые материалы к изучению курганного могильника скифского времени Колбино I на Среднем Дону//Археология Среднего Дона в скифскую эпоху. Труды Донской археологической экспедиции ИА РАН (2004-2008 гг.)/Отв. ред. В. И. Гуляев. М.: ИА РАН. С. 26-111.

- Шкурко А. И., 1982. Фантастические существа в искусстве Лесостепной Скифии//Археологические исследования на юге Восточной Европы/Отв. ред. Д. Л. Талис. М.: ГИМ. С. 3-8. (Труды ГИМ; вып. 54.)

- Яблонский Л. Т., 2013. Золото сарматских вождей. Элитный некрополь Филипповка 1 (по материалам раскопок 2004-2009 гг.): Каталог коллекции. Кн. 1. М.: ИА РАН. 232 с.

- Barnett R. D., 1959. Assyrische palastreliefs. Prag: Artia. 174 S.

- Durkheim É., 1915. The Elementary Forms of the Religious Life. London: G. Allen & Unwin, LTD; New York: The Macmillan Company. 476 р.

- Irmscher J., Johne R., 1982. Lexikon der antike. Leipzig: Gondrom Verlag GmbH. 639 S.

- Khazai Kh., 1978. L'évolution et la signification dugriffon dans l'iconographie iranienne//Iranica Antiqua. Vol. XIII. Р. 1-34.

- Rawls A., 2001. Durkheim's treatment of practice: Concrete practice vs. representations as the foundation of reason//Journal of Classical Sociology. Vol. 1. No 1. Р. 33-68.