К вопросу о пространственной характеристике функции периферического зрения

Автор: Букина Юлия Олеговна, Рыжов Анатолий Яковлевич, Никитина Екатерина Александровна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Физиология труда

Статья в выпуске: 1, 2016 года.

Бесплатный доступ

Выявлены закономерности непроизвольной ориентации глаза в латеральном поле зрения, характерные для зрительной функции группы испытуемых молодых женщин. Выявлены статистически достоверные параметрические различия непроизвольного управления правым и левым глазом при наличии тесной взаимосвязи исследуемых показателей обоих глаз.

Непроизвольная ориентация глаза, достоверные параметрические различия, поля зрения, регуляция мышц глазного яблока

Короткий адрес: https://sciup.org/146116626

IDR: 146116626 | УДК: 617.7

Текст научной статьи К вопросу о пространственной характеристике функции периферического зрения

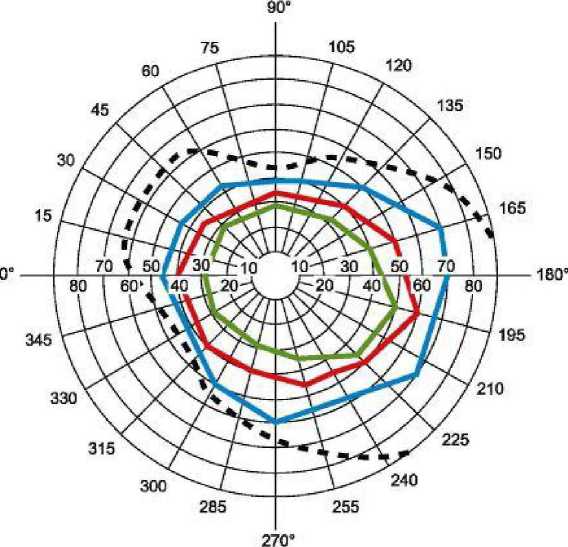

Введение. Зрительное восприятие человека, обеспечивающее от 70 до 90% информации - процесс психофизиологического анализа изображения объектов окружающего мира, дающий представление о величине и форме (перспективе) предметов, их взаимном расположении и расстоянии между ними (Грегори, 1970). Поле зрения, как регулируемая периферическими отделами сетчатки глаза совокупность видимых точек, в значительной мере определяет возможность человека свободно ориентироваться в пространстве. При этом периферические границы нормального поля зрения зависят от особенностей строения глазного яблока, век, мышц и костей орбиты (Шувалова, 2000). Так, сверху поле зрения глаза ограничено верхним веком и выступающими надбровными дугами, медиально - носовой перегородкой. Согласно данным схемы нормальных значений для поля зрения по белому цвету (рис. 1) верхняя граница его - не более 55 о.е. от центральной точки, нижняя - не более 70 о.е., латеральнее носовой перегородки - не более 60. Однако, эти границы достаточно условны и во многом зависят от индивидуальных психофизиологических особенностей человека.

Из комплекса глазодвигательных мышц человека шесть (четыре прямые и две косые), предназначены для координации движений глазных яблок и обеспечения объёмного качественного зрения. Работой данных регулируемых произвольно поперечнополосатых мышц управляют три пары черепно-мозговых нервов: глазодвигательный (111), блоковый (IV) и отводящий (VI) (Популярная..., 1997). Все мышечные волокна данной группы мышц имеют многочисленные нервные окончания (эфферентные и афферентные), что обеспечивает особую двигательную четкость, инфоративность и точность (Шувалова, 2000). Движения глазных яблок осуществляются, как в непроизвольном варианте, когда движения совершаются спонтанно, так и в произвольном (по желанию человека). Мышечная система глазного яблока - комплекс мышц, иннервируемых центрами соответствующих черепно-мозговых нервов, ядра которых большей частью находятся в серой субстанции среднего мозга, кроме верхней косой мышцы (т. obliquus superior), которая иннервируется блоковым нервом (nervus trochlearis), и латеральной прямой, иннервируемой отводящим (Фениш, 2002). Отводящий нерв (nervus abducens), двигательный по природе, представляет собой VI пару черепно-мозговых нервов, которые, иннервируя латеральную прямую мышцу (m. rectus lateralis), отвечают за отведение глазного яблока. В глазнице он располагается выше глазодвигательного нерва (nervus oculomotorius), затем отклоняется латерально к соответствующей прямой мышцы глаза. В черепе к нему присоединяются симпатические ветви от сплетения вокруг внутренней сонной артерии (Волкова, 1980), в результате чего на данную мышцу осуществляется адаптационно-трофическое воздействие (Орбели, 1945, 1962).

Рис. 1 . Схема нормальных значений поля зрения, полученная при периметрии с использованием белого (пунктир) и цветных индикаторов

При обилии данных по патологии зрительного анализатора, физиологических исследований органов зрения, особенно связанных с движениями глазного яблока в условиях физиологической нормы, явно

-16- недостаточно. В связи с этим мы задались целью определить возможноные особенности периферической непроизвольной ориентации глаза в латеральном поле зрения.

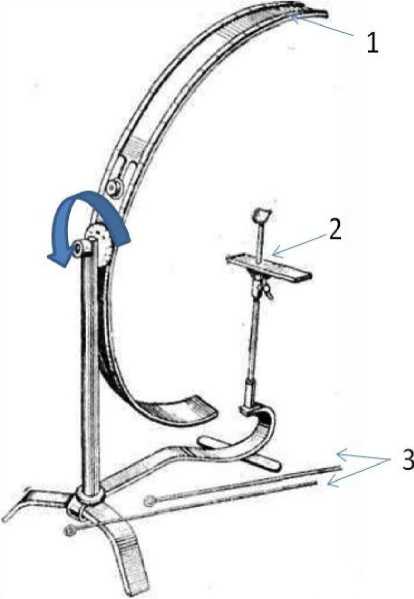

Методика. Экспериментальные исследования проводились с использованием общепринятой методики глазной периметрии настольным ручным периметром ПНР-2, предназначенным для определения границ поля зрения с помощью статистической, кинетической и цветовой периметрии. ПНР-2 состоит из дуги с разметкой, опоры подбородника и стержня-указки с цветными индикаторами на концах; вращение и установка дуги в определённом положении производится по центральной дисковой шкале (рис. 2). Нами Непроизвольно определяемое зрительное поле фиксированье специальной указкой по двум углам зрения в горизонтальной плоскости с последующей регистрацией результатов периметрии на стандартном бланке.

Рис. 2 . Периметр настольный ручной (ПНР-2):

1 - дуга с разметкой; 2 - опора подбородника; 3 - стержень-указка

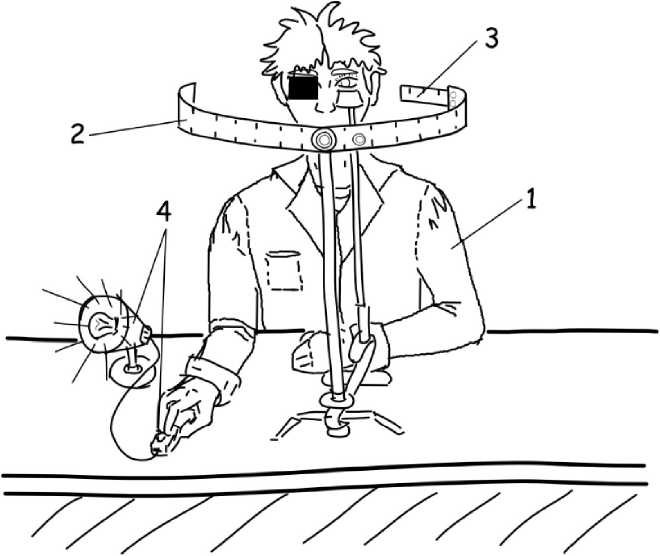

Периметр устанавливается на специальной плоскости стола, за которым сидит испытуемый спиной к основному источнику света; подбородок испытуемого расположен на опоре подбородника, один глаз прикрыт. Испытуемому предлагается свободным глазом смотреть на белую точку, расположенную в центре периметрической дуги. Дуга периметра устанавливается в необходимое положение (в нашем случае

- горизонтальное). Экспериментатор находится справа или слева от испытуемого, совершая движения стержнем-указкой по периметрической дуге, соответствующей изучаемому полю зрения. Испытуемый по мере исчезновения индикатора из поля зрения подает электрический сигнал (рис. 3).

Рис. 3 . Схема эксперимента с периметром:

1 - положение испытуемого; 2 - дуга периметра;

3 - дополнительное измерительное устройство;

4 - система сигнализации испытуемого

В качестве испытуемых (таблица) в эксперименте приняли участие 24 человека женского пола 19-22 лет (студентки Тверского государственного университета). Испытуемые на момент проведения эксперимента были практически здоровы, без официально зарегистрированной патологии органов зрения. Результаты исследования по суммарным данным для обоих глаз статистически обработаны в программе Microsoft Office Excel 2007.

Результаты и обсуждение. Установлено, что при попадании в поле зрения предмета, на нём спонтанно фиксируется взгляд в зоне жёлтых пятен на сетчатке глаза. В данном случае имеет место рефлекс фиксации изображения объекта в зоне наиболее чёткого видения, что соотносится с рефлекторными функциями слуха, равновесия и проприорецепции, вентральных, дорсальных и паравертебральных мышц шеи, в основном, через tractus spinotectalis (Гусев и др., 2009).

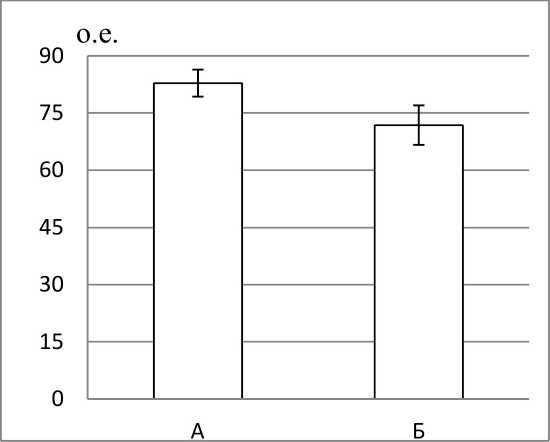

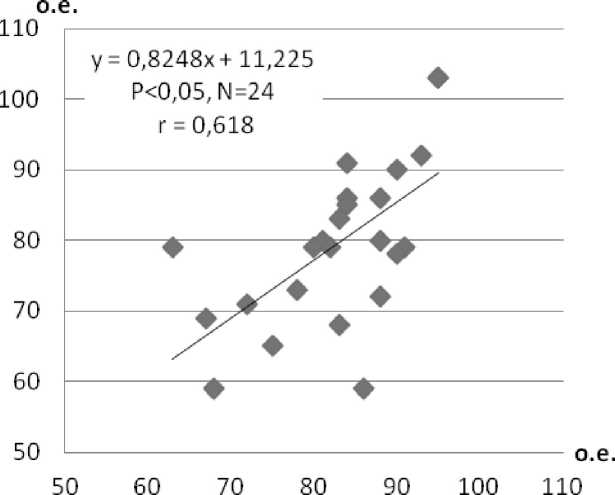

По данным прежних исследований (Goldman, 1945; Богословский, Рославцев, 1962; Волкова, 1980; Heitz, 2003; Балашевич, 2009), на основании которых строились стандартные поля периферического зрения (рис. 1), выведены определённые стандарты так называемой физиологической нормы. Вполне вероятно, что данная категория образовалась путём исследования испытуемых либо без учёта их пола и возраста, либо методом расширенного скрининга, включающего в качестве испытуемых лиц различного пола и возраста. Наше исследование показывает существенное превышение латеральных периметрических стандартов (табл.; рис. 4) при явной правой асимметрии исследуемых показателей, но достаточно тесной их линейной корреляции (рис. 5). Это, по всей вероятности, объясняется специфическими особенностями управления зрительной функцией у молодых женщин - представительниц интеллектуального труда.

Таблица

Результаты исследований функции периметрического зрения (о.е.) латерального направления по различению красного цвета

|

Статистические параметры |

Возраст испытуемых (лет) |

Непроизвольная фиксация глаз на примере красного цвета |

|

|

правый глаз (А) |

левый глаз (Б) |

||

|

X |

20,58 |

82,83 |

71,80 |

|

±ш |

0,20 |

1,78 |

2,60 |

|

±б |

0,40 |

8,70 |

12,74 |

|

д |

0,95 |

75,71 |

162,56 |

|

Pst |

<0,01 |

||

Рис. 4 . Диаграммное изображение результатов периметрических исследований зрения по латеральному направлению на примере красного цвета

Рис. 5 . Результаты корреляционного анализа непроизвольной фиксации индикатора правым (абсцисса) и левым (ордината) глазом (о.е.)

Выводы. 1. Анализ периферической непроизвольной ориентации глаза в латеральном поле зрения испытуемых выявляет определённые закономерности, характерные для функции зрения исследуемой группы испытуемых (молодые женщины 19-22 лет).

-

2. При исследовании изменения поля зрения испытуемых посредством количественной фиксации красного цвета выявлены статистически достоверные параметрические различия (Pst<0,01) непроизвольного управления правым и левым глазом, несмотря на тесную взаимосвязь показателей обоих глаз (г=0,618; Р<0,05 при N=24).

-

3. Перспективой данных исследований является изучение движения глазных яблок при произвольном их управлении со стороны центральной нервной системы. Особый интерес в данном случае вызывает исследование силовых характеристик отводящих мышц глазного яблока и их поисковой функции.

Список литературы К вопросу о пространственной характеристике функции периферического зрения

- Балашевич Л.И. 2009. Методы исследования поля зрения. М.: Изд-во «Офтальмология». 52 с.

- Богословский А.И., Рославцев A.B. 1962. Поле зрения здорового глаза//Многотомное руководство по глазным болезням. М.: Медгиз. Т. 1. Кн. 1. С. 482-501.

- Волкова М.В. 1980. Нормальные показатели циркулярной статической периметрии в зоне Бьеррума//Вестн. офтальмологии. № 1. С. 55-58.

- Грегори Р.Л. 1970. Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия. М.: Прогресс. 279 с.

- Гусев Е.И., Коновалов А.Н., Скворцова В.И. 2009. Неврология и нейрохирургия. Т.1: Неврология. 2-е изд., испр. и доп. М: ГЭОТАР-Медиа. 624 с.

- Орбели Л.А. 1945. Лекции по вопросам высшей нервной деятельности. М.-Л.: Изд-во АН СССР. 206 с.

- Орбели Л.А. 1962. Теория адаптационно-трофического влияния нервной системы//Орбели Л.А. Избранные труды. М.-Л.: Медицина. Т. 2. 227 с.

- Популярная медицинская энциклопедия. 1997/Под ред. В.И. Покровского. Ульяновск: Книгочей. 768 с.

- Шувалова Н.В. 2000. Строение человека. М.: Олма-Пресс. 99 с.

- Goldman H. 1945. Ein selbstregisstrierendes Projection Skulperimeter//Opthalmologica. 1945. Bd. 109. S. 71-79.

- Heitz R.F. 2003. The History of Contact Lenses. V. 1. Early neutralizations of the corneal dioptric power. Ostende. 363 p.