К вопросу о раннеаланском земледелии: находки культурных и сорных растений на укреплении Подкумское-2 (II-IV вв. н. э.)

Автор: Сергеев А.Ю., Лебедева Е.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Методы естественных наук в изучении археологических древностей и палеоантропологических материалов

Статья в выпуске: 249-2, 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья вводит в научный оборот археоботанические материалы с одного из поселений начала аланской эпохи в Кисловодской котловине - Подкумско-го-2 (II-IV вв. н. э.). Проведенные исследования свидетельствуют о потреблении местным населением широкого спектра сельскохозяйственных растений (просо обыкновенное и итальянское, рожь, пшеницы - однозернянка, двузернянка и мягкая; ячмень, овес, лен). Находки указывают на возможное возделывание некоторых из этих культур в ближней округе, например ржи Secale cereale. Радиоуглеродные датировки свидетельствуют об одной из самых ранних на Северном Кавказе локаций выращивания этого злака.

Северный кавказ, ранние аланы, карбонизированные макроостатки, культурные растения

Короткий адрес: https://sciup.org/143164012

IDR: 143164012

Текст научной статьи К вопросу о раннеаланском земледелии: находки культурных и сорных растений на укреплении Подкумское-2 (II-IV вв. н. э.)

Во время полевого сезона 2012 г. сотрудниками Кисловодской археологической экспедиции на поселении Подкумское-2 была собрана небольшая археоботаническая коллекция из четырех образцов. Три пробы были отобраны из шурфа 2, еще одна – из развала башни 7.

По принятому в Лаборатории естественнонаучных методов ИА РАН стандарту объем каждой почвенной пробы равнялся 10 л; для получения растительных макроостатков все они были подвергнуты обычной ручной флотации ( Лебедева , 2016. С. 139)

Культурный слой поселения имеет небольшую мощность – всего 30–40 см, поэтому удачей стоит считать то, что в пределы шурфа 2 целиком попала мусорная яма № 1, глубина которой достигла 2 м от поверхности материка. Заполнение ямы представлено золистой супесью с щебнем, крупными камнями, желтой материковой глиной и углями. Яма разбиралась десятью пластами по 20 см. Три флотационных образца были отобраны из пластов 7, 8 и 9 (табл. 1). В этой же яме был найден фрагмент каменной зернотерки ( Коробов , 2017. С. 55).

Таблица 1. Подкумское-2. Структура растительных макроостатков

|

№ лаб. анализа |

Место отбора пробы |

Культурные растения |

Сорные |

Прочие |

Всего |

||

|

зерна и семена |

неопред. фрагм. |

мякина |

|||||

|

2777 |

хоз. яма в башне 7 |

11 |

36 |

2 |

27 |

32 |

108 |

|

2778 |

шурф 2, яма 1, пл. 7 |

84 |

99 |

632 |

329 (29) |

29 |

1173 |

|

2779 |

шурф 2, яма 1, пл. 8 |

79 |

113 |

225 |

483 |

158 |

1058 |

|

2780 |

шурф 2, яма 1, пл. 9 |

83 |

79 |

190 |

625 (1) |

155 |

1152 |

|

Всего |

257 |

327 |

1049 |

1464 (30) |

374 |

3471 |

|

|

% |

7,4 |

9,4 |

30,2 |

42,2 |

10,8 |

100,0 |

|

Примечание : в графе «Сорные» в скобках указано число колосовых остатков диких злаков, учтенное наряду с семенами

Еще один образец получен из хозяйственной ямы колоколовидной формы в развале башни 7, обнаруженной после расчистки в стенке грабительской ямы (табл. 1). И хотя проба была отобрана из непотревоженного грабителями слоя заполнения придонной части ямы (Там же. С. 51. Табл. 22, 2), близкое расположение этого участка к современной дневной поверхности привело к тому, что в ней оказалось довольно много необугленных семян. Они попали в слой, скорее всего, в результате интрузивных процессов – заноса почвенной биотой или механического просыпания по трещинам в грунте. Несколько подобных семян было найдено также и в шурфе 2 (крапива двудомная и марь белая), но, как и предыдущие, они не включались в расчеты. Нами учитывались только карбонизированные и минерализованные остатки растений.

Общее количество макроостатков в исследованной коллекции оказалось довольно внушительным и составило 3471 экз. Наибольшая их концентрация наблюдается в образцах из мусорной ямы в шурфе 2 (табл. 1). Сохранность зерен и семян можно признать относительно хорошей для памятников исследуемого региона, хотя по пятибалльной шкале она оценивается в 2,5–3 балла. В структуре коллекции культурные и дикорастущие растения зафиксированы в сходных пропорциях – 47,0 и 42,2 %; еще 10,8 % материалов отнесены к категории «прочие».

Культурные растения представлены 1633 макроостатками различного рода – определимые зерна и семена, неопределимые даже до родового уровня фрагменты злаков (Cerealia) и колосовые остатки (табл. 1; 2).

В археоботаническом спектре (АБС) поселения Подкумское-2, составленном на основе 257 определимых зерен и семян, зафиксировано как минимум девять видов культурных растений. Сразу подчеркнем, что ввиду незначительного объема выборки данный АБС характеризует только таксономический состав использовавшихся здесь культурных растений и не может проецироваться на сельскохозяйственное производство поселения, т. е. на структуру урожая в целом.

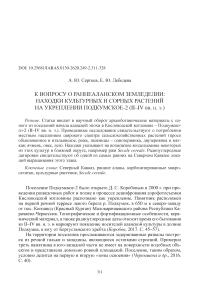

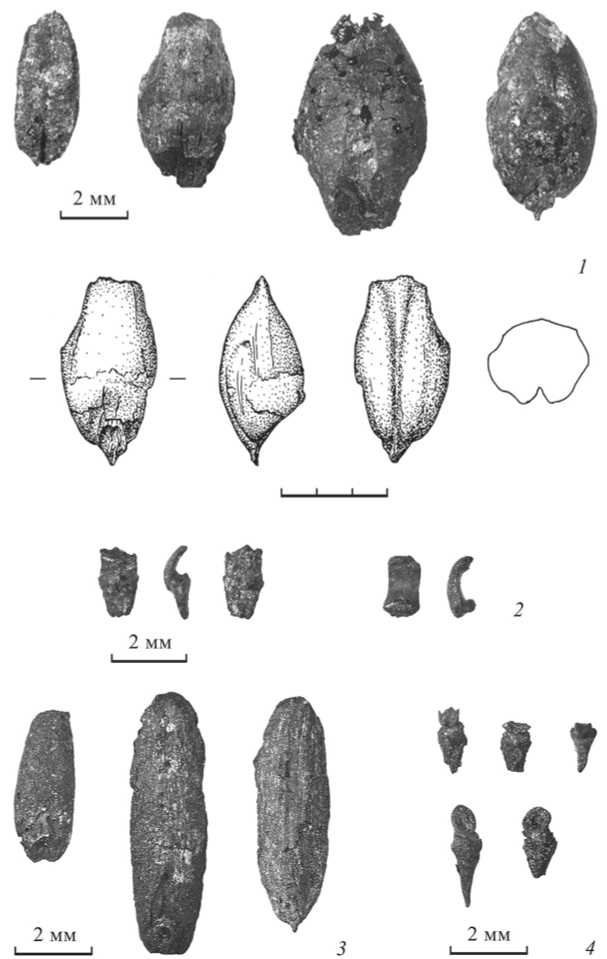

Доминируют в составе АБС просяные культуры: просо обыкновенное Pani-cum miliaceum (44,7 %) и просо итальянское Setaria italica ssp. italica (2,7 %). Обращает на себя внимание, что почти половина находок проса обыкновенного (52 экз.) представлена не полностью вызревшими зерновками (рис. 1, 1, 2 ). Еще 12 совсем мелких семян, похожих на совершенно незрелые зерновки, были отнесены к категории дикорастущих просовидных (Panicoideae) из-за трудности их разделения с сорными видами указанного подсемейства. Всего на шести зернах проса сохранились остатки чешуй.

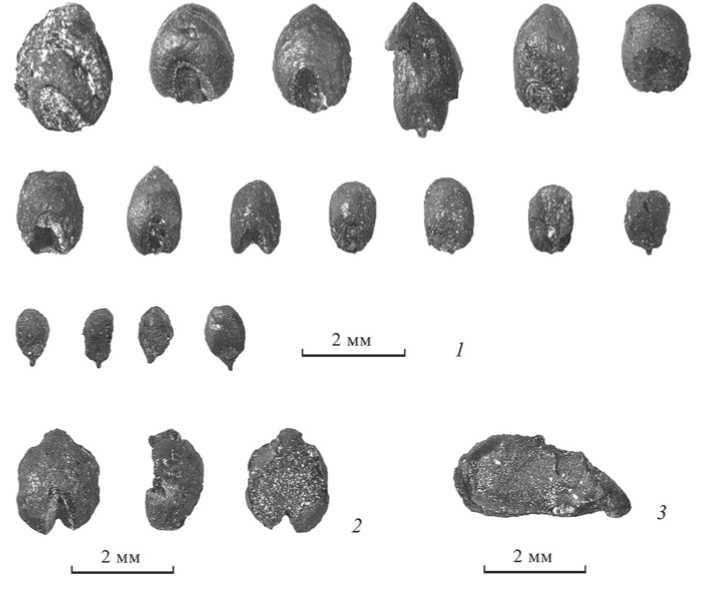

Второе место в спектре с большим отрывом от проса занимает рожь Secale cereale (рис. 2, 1 ) – 20,2 %. И морфологические и морфометрические характеристики в совокупности с обильными колосовыми остатками свидетельствуют о самостоятельном возделывании этой культуры. Размеры девяти целых, неде-формированных зерновок колеблются в широком диапазоне: длина – 4,4–6,5 мм, ширина – 1,5–2,7 мм, толщина – 1,4–2,2 мм. Длина одной из деформированных зерновок достигает 7,6 мм (обр. № 2880).

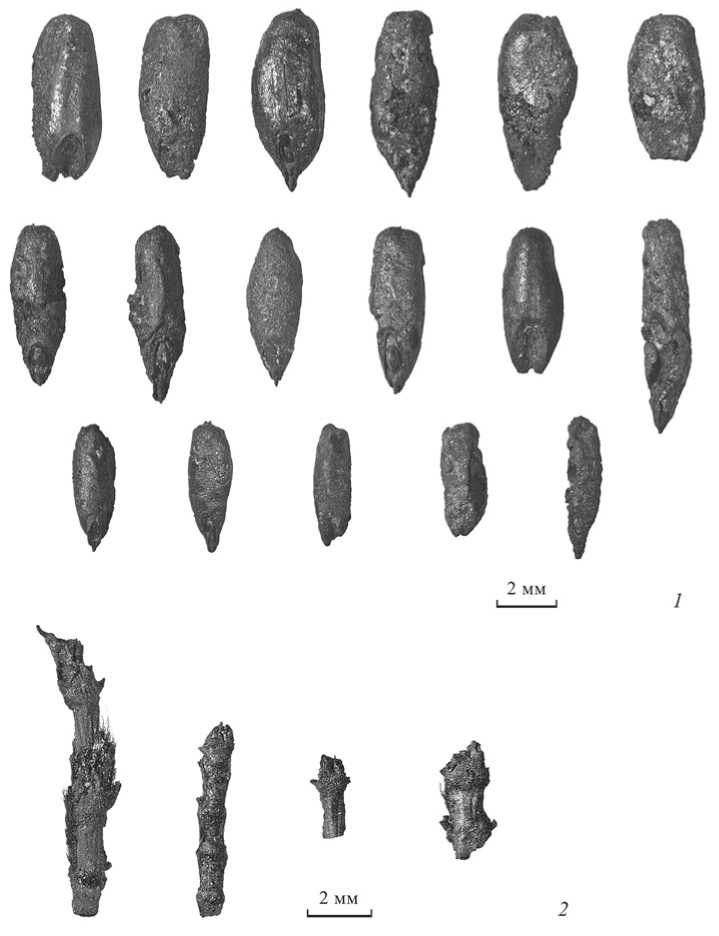

Далее следуют пшеницы (рис. 3), общая доля которых составила 17,9 %. Нами выделено два вида пленчатых пшениц: однозернянка Triticum monococcum (6,2%) и двузернянка, или эммер, Triticum turgidum ssp. diccocum (4,3 %), а также голозерная мягкая пшеница Triticum aestivum ssp. aestivum (3,1 %). Оставшиеся 4,3 % пришлись на неопределимые до видового уровня фрагменты и зерновки этого рода.

Таблица 2. Подкумское-2. Таксономический состав культурных растений

|

№ лаб. анал. Таксон |

2777 |

2778 |

2779 |

2780 |

Всего |

% |

|

Зерна и семена |

||||||

|

Triticum monococcum |

4 |

5 |

7 |

16 |

6,2 |

|

|

Triticum turgidum ssp. dicocсum |

3 |

5 |

3 |

11 |

4,3 |

|

|

Triticum aestivum ssp. aestivum |

1 |

4 |

3 |

8 |

3,1 |

|

|

Triticum sp. |

4 |

5 |

2 |

11 |

4,3 |

|

|

Hordeum vulgare ssp. vulgare |

5 |

7 |

12 |

4,7 |

||

|

Hordeum vulgare |

5 |

5 |

3 |

13 |

5,1 |

|

|

Panicum miliaceum |

5 |

30 |

35 |

45 |

115 |

44,7 |

|

Setaria italica ssp. italica |

1 |

3 |

3 |

7 |

2,7 |

|

|

Secale cereale |

1 |

35 |

8 |

8 |

52 |

20,2 |

|

Avena sativa |

1 |

6 |

4 |

11 |

4,3 |

|

|

Linum usitatissimum |

1 |

1 |

0,4 |

|||

|

Всего: |

11 |

84 |

79 |

83 |

257 |

100 |

|

Cerealia, неопред. фрагм. |

36 |

99 |

113 |

79 |

327 |

|

|

Колосовые остатки (мякина) |

||||||

|

Triticum monococcum / Triticum turgidum ssp. dicoccum |

2 |

18 |

44 |

54 |

118 |

11,2 |

|

Triticum aestivum ssp. aestivum |

3 |

2 |

5 |

0,5 |

||

|

Hordeum vulgare |

2 |

2 |

4 |

0,4 |

||

|

Secale cereale |

575 |

143 |

119 |

837 |

79,8 |

|

|

Avena sativa |

3 |

3 |

0,3 |

|||

|

неопределенные |

36 |

31 |

15 |

82 |

7,8 |

|

|

Всего: |

2 |

632 |

225 |

190 |

1049 |

100 |

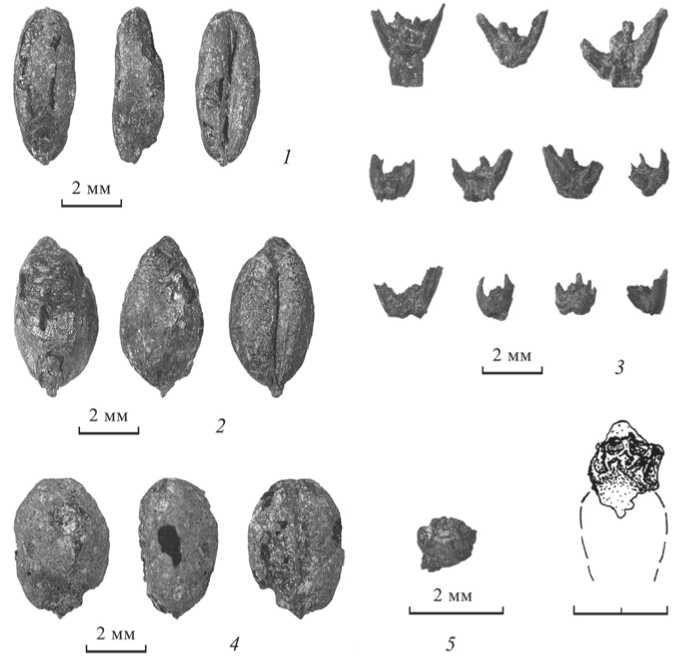

Доля ячменя Hordeum vulgare (рис. 4, 1 ) в АБС составляет 9,7 %. Из-за плохой сохранности только половину зерен удалось верифицировать как пленчатую форму многорядного ячменя Hordeum vulgare ssp. vulgare . Овес Avena sativa занимает совсем незначительный сегмент спектра – 4,3 % (рис. 4, 3 ). Обнаружено также одно деформированное семя льна Linum cf. usitatissimum (0,4%) размерами 3,8 × 1,7 × 1,1 мм (рис. 1, 3 ).

Совершенно нетипичным выглядит чрезвычайно высокое содержание остатков мякины злаков в нашей коллекции (30,2%)1.

Рис. 1. Подкумское-2. Находки проса и льна

1 – зерновки проса обыкновенного Panicum miliaceum ; 2 – зерновка проса итальянского Setaria italica ; 3 – семя льна Linum usitatissimum . Масштабный отрезок 2 мм

В структуре колосовых остатков (табл. 2) мы видим иное соотношение злаковых культур, нежели в АБС: подавляющее большинство находок в этой категории представлено фрагментами колосового стержня ржи (рис. 2, 2 ) – 79,8 %. Часть из них состоит из 2–4 сегментов. Мякина пшеницы составляет 11,7 % , из которых только 0,5 % относятся к фрагментам колосового стержня мягкой пшеницы (преимущественно узлы; рис. 3, 5 ), основная масса – это вилочки и основания чешуй пленчатых видов. Совсем незначительную часть находок представляют сегменты колосового стержня ячменя (рис. 4, 2 ) – 0,4% – и ножки колосков овса (рис. 4, 4 , верхний ряд) – 0,3 %. Еще 7,8 % колосовых остатков также принадлежат культурным злакам, но остались неверифицированными.

Дикорастущие и сорные травы. Таксономический список этой категории макроостатков включает 1464 единицы, относящиеся к 70 таксонам разного уровня, представляющим 23 семейства (табл. 3).

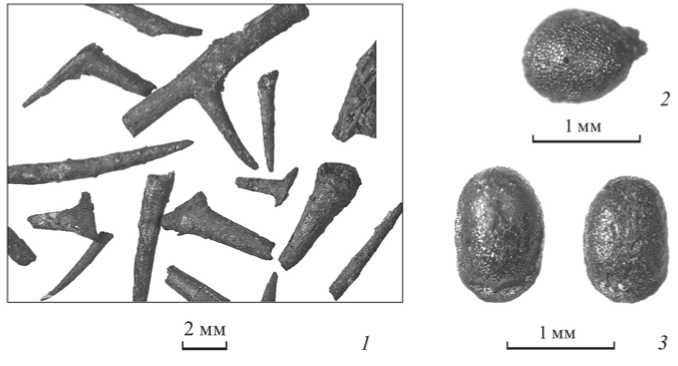

Неожиданным оказалось лидирование одного или нескольких видов растений рода повилика Cuscuta sp. (рис. 5, 2 ) – 20,2 %. Ее семена в количественном отношении превосходят даже такие (обычно доминирующие в средневековых археоботанических пробах) семейства, как Маревые Chenopodiaceae (16,2 %)

Рис. 2. Подкумское-2. Находки ржи Secale cereale

1 – зерновки; 2 – сегменты колосового стержня. Масштабный отрезок 2 мм

Рис. 3. Подкумское-2. Находки пшениц

1 – зерновка двузернянки T. dicoccum; 2 – зерновка однозернянки Triticum monococcum; 3 – вилочки пленчатых пшениц; 4 – зерновка мягкой пшеницы T. aestivum ssp. aestivum; 5 – узлы колосового стержня мягкой пшеницы. Масштабный отрезок 2 мм и Мятликовые Poaceae (12,9%). Мятликовые отличаются большим разнообразием – выделено 20 таксономических единиц разного уровня. Некоторые трудноотличимые друг от друга рода объединены в группы (например, Elytrigia-type; подробнее см. прим. к табл. 3).

Обнаружено довольно большое количество семян крапивы двудомной Urtica dioica (9,3 %), часть из которых присутствует в минерализованном виде. Еще несколько семейств также отмечено значимым количеством семян – Lamiaceae (5,2 %), Brassicaceae (4,3 %), Caryophillaceae (4,3 %), Fabaceae (3,7 %), Rubiaceae ( Galium sp.) (3,4 %), Plantaginaceae (1,8 %), Polygonaceae (1,5 %). Остальные семейства представлены менее чем 1 % семян. Из-за плохой сохранности довольно большое число семян (13,5 %) осталось таксономически неопределимым.

При рассмотрении видового состава становится очевидным явное преобладание рудеральных и сегетальных видов в этой категории. И хотя разделение их

Рис. 4. Подкумское-2. Находки ячменя и овса

1 – зерновки ячменя Hordeum vulgare (в нижнем ряду – прорисовка зерновки пленчатой формы); 2 – фрагменты колосового стержня ячменя; 3 – зерновки овса Avena sp.; 4 – ножки колосков овса (сверху – культурного, снизу – сорного). Масштабный отрезок 2 мм при работе с археоботаническими коллекциями всегда весьма затруднительно (из-за многообразия местообитания одних и тех же растений, с одной стороны, и невозможности достоверного определения таксонов в большинстве случаев до видового уровня – с другой), укажем таксоны, которые хорошо известны как растения пустырей и регулярно присутствуют рядом с зонами человеческой деятельности. Это: Chenopodium spp., Silene spp., Stellaria sp., Melilotus sp., Nepeta sp., Leonurus sp., Convolvulus sp., Solanum nigrum, Hyosciamus niger, Plantago spp., Galium sp. Высокое содержание повилики может быть связано с наличием большого количества семян крапивы, на которой она часто паразитирует. Подобные случаи совместного нахождения этих двух растений отмечены и на европейских средневековых памятниках (Märkle, 2005. С. 437; Сутягина, 2013. С. 129). Хотя нельзя исключать, что повилика поступила с полей, где засоряла посевы зерновых.

Такие хорошо известные засорители озимых культур, как костер ржаной Bromus cf. secalinus , метлица Apera sp., куколь обыкновенный Agrostemma githago (может встречаться и в яровых посевах), также представлены в коллекции, но в небольших количествах. Более выражены яровые сорняки: Fallopia convolvulus , Lolium sp., Brassica sp. Кроме того, сорняками могут являться многие представители Мятликовых ( Elytrigia sp., Poa sp., Avena sp., Panicoideae) и другие виды из прочих семейств ( Rumex sp., Chenopodium album , Atriplex sp., Silene spp., Neslia paniculata, Galium sp., Potentilla spp.).

Луговых растений очень мало, как в таксономическом, так и в количественном отношении. Принимая во внимание отмеченную выше множественность местообитаний большинства обнаруженных нами травянистых растений, к ним можно отнести следующие таксоны: Phleum sp., Alopecurus sp., Cynodon sp., Carex sp., Persicaria maculosa , Thalictrum sp., Hypericum cf. perforatum, cf. Clinopodium sp ., Veronica sp . , а также, возможно, некоторые виды Silene spp., Trifolium spp. и Galium spp .

Среди дикорастущих трав обратим внимание на отдельные растения семейства Яснотковых Lamiaceae, чьи семена выявлены в значительном количестве (4,1 %). Они относятся к одному или двум родам, которые трудно отличить друг от друга в карбонизированном состоянии – котовник Nepeta sp. и/или пахучка Clinopodium sp. (рис. 5, 3 ). Эти растения используют как суррогат чая, пряность, а также в народной медицине. Вероятно, люди знали об их свойствах и в древности могли собирать их на лугу или непосредственно на поселении, так как котовник, например, является и рудеральным растением. Некоторые виды его выращивают из-за высокого содержания эфирного масла. Нельзя исключать, конечно, и попадание этих семян в заполнение ямы с прочими сорными или луговыми растениями.

Кроме зерновок диких злаков были обнаружены их колосовые остатки, неопределимые до вида (24 экз.), а также ножки колосков диких видов овса Avena sp. (6 экз.).

Лесные и плодовые растения. Еще одной необычной чертой этого памятника является отсутствие в коллекции диаспор ягодных и плодовых растений. Однако в процессе разборки образцов из ямы 1 найдено большое количество (около 125 единиц, целых и фрагментов) шипов древесных растений семейства Rosaceae – боярышника или алычи (?) ( Crataegus sp./ Prunus cerasifera ) (рис. 5, 1 ).

Рис. 5. Подкумское-2. Находки дикорастущих растений

1 – шипы боярышника или алычи Crataegus sp. / Prunus cerasifera. Масштабный отрезок 2 мм; 2 – семя повилики Cuscuta sp.; 3 – семя котовника или пахучки Nepeta sp. / Clinopodium sp. Масштабный отрезок 1 мм

Их древесину могли использовать в качестве топлива – хвороста, но, может быть, это просто результат сжигания веток, например, после расчистки территории под постройки или же вырубки старых или погибших деревьев. Эти вегетативные части не учтены в общем списке макроостатков.

Прочие макроостатки. В эту категорию входят аморфные фрагменты органического происхождения (сгоревшая пища, сильно деформированные обломки зерен), а также части растений, которые не могут быть идентифицированы с уверенностью для отнесения к рассмотренным категориям макроостатков: семена, плоды и их фрагменты, вегетативные части, почки. Также в яме 1 зафиксирован 41 фрагмент соломы злаков (возможно, культурных), которая могла попасть сюда вместе с мякиной. В категорию «прочие» отнесены три фрагмента, похожие на обломок семени (?) и двух плодоножек (?) винограда Vitis sp.

Исследованная коллекция демонстрирует, в первую очередь, большое разнообразие культурных растений, встреченное пока только на более поздних (V–VIII вв.) аланских поселениях в Кисловодской котловине – Зубчихинское-1 и Кич-Малка-1 (неопубликованные материалы, определения авторов). Отличительной особенностью является доминирование в материалах Подкумско-го-2 проса обыкновенного – одного из самых важных растений железного века и раннего средневековья не только на Северном Кавказе (например, у меотов), но и в других регионах Восточной Европы, вплоть до лесной зоны ( Гей и др ., 2002. С. 95–98; Лебедева , 2005; 2009; Пашкевич , 1992. С. 33, 34).

Наибольший интерес вызывает тот факт, что вторым по значимости культурным растением оказалась рожь. Обильно представлены здесь не только зерновые материалы, но и мякина этого злака, что может указывать на его выращивание в ближайшей к поселению округе.

Таблица 3. Подкумское-2. Таксономический состав семян сорных и луговых растений

|

№ лаб. анал. Таксон |

2777 |

2778 |

2779 |

2780 |

Всего |

% |

% по семействам |

|

Poaceae |

1 |

6 |

7 |

11 |

25 |

1,8 |

12,9 |

|

Poaceae, мелкозерные |

10 |

9 |

3 |

22 |

1,5 |

||

|

Avena sp. |

1 |

1 |

2 |

0,1 |

|||

|

Bromus cf. secalinus |

2 |

3 |

4 |

9 |

0,6 |

||

|

Lolium sp. |

1 |

3 |

4 |

8 |

0,6 |

||

|

Elytrigia -type |

9 |

3 |

1 |

13 |

0,9 |

||

|

Phleum -type |

2 |

2 |

4 |

0,3 |

|||

|

Poa -type |

4 |

3 |

2 |

9 |

0,6 |

||

|

Agrostis -type |

4 |

2 |

1 |

7 |

0,5 |

||

|

Alopecurus -type |

1 |

1 |

0,1 |

||||

|

cf. Apera sp. |

1 |

1 |

2 |

0,1 |

|||

|

cf. Cynodon sp. |

1 |

1 |

0,1 |

||||

|

Digitaria sp. |

5 |

1 |

6 |

0,4 |

|||

|

Panicoideae |

7 |

11 |

11 |

29 |

2,0 |

||

|

Setaria viridis |

1 |

8 |

9 |

11 |

29 |

2,0 |

|

|

Setaria viridis/italica |

5 |

5 |

0,3 |

||||

|

Setaria pumila |

1 |

1 |

2 |

0,1 |

|||

|

Setaria sp. |

2 |

6 |

1 |

9 |

0,6 |

||

|

Echinochloa crus-gali |

2 |

2 |

0,1 |

||||

|

Cyperaceae |

1 |

1 |

0,1 |

0,8 |

|||

|

Carex sp. |

4 |

7 |

11 |

0,8 |

|||

|

Urtica dioica |

27 |

39 |

68 |

134 |

9,3 |

9,3 |

|

|

Polygonaceae |

1 |

1 |

1 |

3 |

0,2 |

1,5 |

|

|

Persicaria maculosa |

3 |

3 |

6 |

0,4 |

|||

|

Fallopia convolvulus |

2 |

1 |

4 |

3 |

10 |

0,7 |

|

|

Rumex sp. |

1 |

1 |

2 |

0,1 |

|||

|

Chenopodiaceae |

2 |

3 |

10 |

7 |

22 |

1,5 |

16,2 |

|

Atriplex sp. |

4 |

4 |

0,3 |

||||

|

Chenopodium sp. |

27 |

21 |

14 |

62 |

4,3 |

||

|

Chenopodium album |

41 |

42 |

61 |

144 |

10,0 |

||

|

Chenopodium hybridum |

1 |

1 |

0,1 |

Продолжение таблицы 3

|

Caryophyllaceae |

1 |

6 |

3 |

1 |

11 |

0,8 |

4,3 |

|

Agrostemma ghitago |

1 |

1 |

2 |

0,1 |

|||

|

Silene sp. |

6 |

20 |

20 |

46 |

3,2 |

||

|

Stellaria sp. |

2 |

2 |

0,1 |

||||

|

Thalictrum sp. |

1 |

1 |

0,1 |

0,1 |

|||

|

Brassicaceae |

1 |

5 |

6 |

0,4 |

4,3 |

||

|

Brassica sp. |

3 |

9 |

35 |

47 |

3,3 |

||

|

Neslia paniculata |

2 |

1 |

5 |

8 |

0,6 |

||

|

Alyssum sp. |

1 |

1 |

0,1 |

||||

|

Potentilla sp. |

1 |

3 |

3 |

7 |

0,5 |

0,5 |

|

|

Fabaceae, мелкосемен. |

1 |

13 |

5 |

3 |

22 |

1,5 |

3,7 |

|

Fabaceae |

3 |

3 |

0,2 |

||||

|

Galega sp. /Coronilla sp. |

1 |

1 |

0,1 |

||||

|

Trifolium sp. |

4 |

4 |

0,3 |

||||

|

Melilotus sp. /Medicago sp. |

12 |

6 |

3 |

21 |

1,5 |

||

|

сf. Astragalus sp. |

1 |

1 |

2 |

0,1 |

|||

|

Malvaceae |

3 |

1 |

2 |

1 |

7 |

0,5 |

0,5 |

|

Hypericum cf. perforatum |

1 |

1 |

0,1 |

0,1 |

|||

|

Viola sp. |

1 |

1 |

0,1 |

0,1 |

|||

|

Apiaceae |

1 |

3 |

4 |

0,3 |

0,3 |

||

|

Convolvulus sp. |

3 |

3 |

0,2 |

0,2 |

|||

|

Cuscuta sp. |

28 |

101 |

160 |

289 |

20,2 |

20,2 |

|

|

Lithospermum arvense |

1 |

1 |

0,1 |

0,1 |

|||

|

Lamiaceae |

6 |

3 |

9 |

0,6 |

5,2 |

||

|

Stachys annua |

1 |

1 |

0,1 |

||||

|

Stachys sp. |

3 |

1 |

4 |

0,3 |

|||

|

сf. Leonurus sp. |

1 |

1 |

0,1 |

||||

|

Nepeta sp. /Clinopodium sp. |

1 |

15 |

43 |

59 |

4,1 |

||

|

Solanaceae |

1 |

1 |

0,1 |

0,5 |

|||

|

Solanum nigrum |

2 |

1 |

3 |

0,2 |

|||

|

Hyosciamus niger |

2 |

1 |

3 |

0,2 |

|||

|

Galium sp. |

3 |

15 |

14 |

17 |

49 |

3,4 |

3,4 |

|

Veronica sp. |

1 |

1 |

0,1 |

0,1 |

|

Окончание таблицы 3 |

|||||||

|

Plantago lanceolata |

9 |

5 |

2 |

16 |

1,1 |

1,8 |

|

|

Plantago media |

1 |

9 |

10 |

0,7 |

|||

|

Asteraceae |

2 |

2 |

4 |

0,3 |

0,6 |

||

|

сf. Artemisia sp. |

2 |

2 |

0,1 |

||||

|

Cirsium sp. /Carduus sp. |

1 |

1 |

0,1 |

||||

|

Anthemis sp. |

1 |

1 |

0,1 |

||||

|

неопределенные |

6 |

19 |

89 |

80 |

194 |

13,5 |

13,5 |

|

Всего: |

27 |

300 |

483 |

624 |

1434 |

100,0 |

100,0 |

|

Примечание : рода семейства Poaceae с трудноотличимыми друг от друга семенами и неясным систематическим положением сгруппированы в типы и названы по самому распространенному (известному), на наш взгляд, представителю. Крупнозерные виды : Elytrigia -type ( Elytrigia spp., Elymus spp., Hordelymus spp., Agropyron spp., Eremopyrum spp., Festuca spp.). Мелкозерные виды : Phleum -type ( Phleum spp., Calamagrostis canescens , Polypogon spp., Anthoxanthum odoratum ), Poa -type ( Poa spp., Colpodium spp., Deschampsia spp., Holcus spp., Ventenata spp.), Agrostis -type ( Agrostis spp., Calamagrostis spp., Aira spp.), Alopecurus-type ( Alopecurus spp., Phalaris arundinacea ). За редким исключением сгруппированные рода являются близкородственными и относятся к единой подтрибе и ли, по крайней мере, трибе |

|||||||

В результате обмолота голозерных злаков, к которым относится и рожь, образуются два продукта – солома и зерно, смешанное с мякиной и сорняками. Чтобы очистить зерно от двух последних компонентов, производится провеивание и грубое первичное просеивание. Поэтому наличие в нашей коллекции столь внушительной доли мякины в совокупности с остатками соломы и большого числа сорняков, по всей вероятности, маркирует именно эти ранние этапы очистки урожая. В таком случае для этих целей мог использоваться ровный участок в юго-западной трети поселения, за пределами застроенной части, где и обнаружены эти материалы. Возможно, фрагменты глиняной обмазки, найденные в той же яме, свидетельствуют о наличии специальной утрамбованной площадки, предназначенной для очистки урожая зерновых культур. Впрочем, нельзя отрицать и то, что мякина, как ценный кормовой ресурс, могла специально собираться на току, расположенном где-то в другом месте, и перевозиться на поселение.

Вопрос о времени и месте вхождения ржи в культуру довольно сложен, и ему посвящены специальные работы ( Behre , 1992). Сорно-полевая рожь известна в Европе с неолита, а отдельные зерновки, похожие уже на возделываемую рожь, встречаются на памятниках доримского РЖВ. Однако по-настоящему культурным растением рожь становится в различных регионах Центральной Европы только в позднеримское время, что подтверждается и резким возрастанием количества ее пыльцы в палинологических пробах в этот период (Ibid. P. 152).

На Северном Кавказе находки ржи известны в III–II тыс. до н. э., однако они немногочисленны, отчего трудно судить, была ли она уже культурной, дикой или сорной (Лебедева, 2011. С. 250; 2015. С. 73, 74). В Грузии рожь также изредка встречается на ряде ранних поселений энеолита – бронзы, но считается исследователями сорно-полевой (Русишвили, 1990. С. 21). В причерноморской зоне Северо-Западного Кавказа она появляется на античных поселениях (Лебедева, 2009. С. 162), но, так же как и в Крыму, в это время представлена в коллекциях единично. Гораздо чаще и обильнее рожь обнаруживается на меотских памятниках, где в некоторых коллекциях ее доля достигает 20–30%, а на Нижнегниловском и Подазовском городищах найдены многочисленные зерновые скопления (неопубликованные материалы, определения Е. Ю. Лебедевой; Каменецкий, 1974. С. 214).

Таким образом, находки из Подкумского-2, учитывая полученные из шурфа 2 радиоуглеродные даты ( Коробов , 2017. С. 53), могут свидетельствовать об одной из ранних локаций возделывания ржи в горных районах Северного Кавказа. Есть основания полагать, что рожь возделывалась как самостоятельная культура, а не была спутником мягкой пшеницы. В случае смешанных посевов при обмолоте мякина обоих видов оставалась бы неразделенной и в составе археоботанических проб колосовые остатки присутствовали бы примерно в равных пропорциях, тогда как в наших образцах доля мягкой пшеницы ничтожна.

Пшеницы также были важны для жителей этого городища. Однозначно говорить о возделывании их в ближайшей округе мы не можем, так как мякина мягкой пшеницы встречена в небольшом количестве, а находки мякины пленчатых пшениц на поселении сами по себе не доказывают факт выращивания, так как сбор, транспортировка и хранение урожая этих видов осуществляется в виде колосков. Очищается зерно уже непосредственно перед приготовлением пищи. Мягкая пшеница (так же, как и ячмень) известна в Кисловодской котловине с первой половины II тыс. до н. э. (святилище Ран-Сырт – раскопки С. Рай-нхольд и А. Б. Белинского, 2015 г.; неопубликованные данные – определения авторов). На Кавказе мягкая пшеница и ячмень (пленчатый и голозерный) были самыми распространенными видами начиная с VI–V тыс. до н. э., и особенно на поселениях куро-аракской культуры ( Лисицына, Прищепенко , 1977. С. 76, 79–81; Русишвили , 1990. С. 15; Hovsepyan, Willcox , 2008, P. S65, S66; неопубликованные материалы из Великента I и II – определения Е. Ю. Лебедевой). Ячмень и пленчатые пшеницы (в отличие от мягкой) наиболее устойчивы к непредсказуемым условиям горного климата ( Калоев , 1981. С. 77–80; Пшеницы мира…, 1976. С. 17, 29; Cappers, Neef , 2012. P. 273, 274, 295 , 296), поэтому велика вероятность того, что обнаруженные в Подкумском-2 зерна и колосовые остатки принадлежат местному урожаю.

Определение овса в качестве культурного достаточно неоднозначно, так как эта довольно поздняя культура получила широкое распространение только во время развитого средневековья. Найденные нами зерновки имеют облик культурного овса, и основным доказательством в данном случае являются три найденных ножки колосков, по рваной поверхности слома сходные с культурной формой ( Cappers, Neef , 2012. P. 261, 266). При этом зафиксированы и ножки диких форм овса.

Лен встречен на аланских памятниках впервые, хотя на Кавказе (в Дагестане) известен с III тыс. до н. э. (Лисицына, Прищепенко, 1977. С. 83; неопубликованные материалы из Великента I и II – определения Е. Ю. Лебедевой). Из более близких по времени находок лен зафиксирован на Елизаветовском (IV–III вв. до н. э.) и Нижнегниловском городищах (I–III в. н. э.) в низовьях Дона и в слоях меотских городищ Прикубанья (IV в. до н. э. – III в. н. э.), а также на Раевском городище (II в. н. э.) близ Новороссийска (Лебедева, 2004. С. 125).

* * *

Несмотря на более чем скромное количество образцов, обсуждавшиеся здесь материалы все же дают общее представление об основных зерновых культурах, употребляемых в пищу на поселении Подкумское-2. Наиболее вероятно, что часть из них – например, рожь, пленчатые пшеницы и ячмень – возделывались на окрестных полях.

Пока сложно судить о том, был ли рассмотренный нами ассортимент культурных растений полностью принесен аланами из центральных районов Северного Кавказа или же какие-то из них уже возделывались здесь автохтонным населением в предшествующее время. К сожалению, мы не располагаем архео-ботаническими материалами из региона изначального расселения аланских племен (Северная Осетия, Кабардино-Балкария). Надеемся, отчасти прояснит ситуацию исследование коллекций из расположенных неподалеку от Подкумского-2 укреплений в урочище Воровские балки, часть из которых датируется более ранним временем ( Коробов , 2017. С. 113–125) и, возможно, связана с автохтонным населением. Вполне вероятно, что земледелие в Кисловодской котловине возобновилось после «кобанской палеоэкологической катастрофы» ( Борисов, Коробов , 2013. С. 191–195) еще до появления носителей аланской культуры.

Список литературы К вопросу о раннеаланском земледелии: находки культурных и сорных растений на укреплении Подкумское-2 (II-IV вв. н. э.)

- Борисов А. В., Коробов Д. С., 2013. Древнее и средневековое земледелие в Кисловодской котловине: итоги почвенно-археологических исследова-ний. М.: Таус. 272 с.

- Гей А. Н., Малышев А. А., Антипина Е. Е., Богатенков Д. В., Вязкова О. Е., Гольева А. А., Дробышевский С. В., Козловская М. В., Лебедева Е. Ю., 2002. Палеоэкология Северо-Западного Кавказа (Работы Северо-Кавказской археологической экспедиции в 2001 г.)//Историко-Археологический альманах (Армавирского Краеведческого музея). Вып. 8. Армавир; М.: Индрик. С. 74-105.

- Калоев Б. А., 1981. Земледелие народов Северного Кавказа. М.: Наука. 248 с.

- Каменецкий И. С., 1974. Итоги исследования Подазовского городища//СА. № 4. С. 212-221.

- Коробов Д. С., 2017. Система расселения алан Центрального Предкавказья в I тыс. н. э. (Ландшафтная археология Кисловодской котловины). Т. 2: Ка-талог поселений Кисловодской котловины. М.; СПб.: Нестор-История. 312 с.

- Лебедева Е. Ю., 2004. Итоги археоботанических исследований на Среднем и Нижнем Дону в 2001-2003 гг.//Археология Среднего Дона в скифскую эпоху: Труды Донской (Потуданской) археологической экспедиции ИА РАН, 2001-2003 гг. М.: ИА РАН. С. 119-126.

- Лебедева Е. Ю., 2005. Культурные растения Ростиславля: археоботанические материалы из дьяковского городища и древнерусского города//Археология и естественнонаучные методы. Москва: Языки славянской культуры. C. 159-180.

- Лебедева Е. Ю., 2009. Культурные растения на памятниках античного времени юго-восточной периферии Боспора (сравнительный анализ археоботанических данных)//ABRAU ANTIQUA: Результаты комплексных исследований древностей полуострова Абрау/Под ред. А. А. Малышева. М.: Гриф и К. С. 151-168.

- Лебедева Е. Ю., 2011. Первые результаты археоботанических исследований на археологических памятниках Адыгеи//Аналитические исследования лаборатории естественнонаучных методов. Вып. 2/Ред.: Е. Н. Черных, В. И. Завьялов. М.: Ин-т археологии РАН: Таус. С. 244-257.

- Лебедева Е. Ю., 2015. О горном земледелии в Осетии в эпоху бронзы (археоботанические иссл. на поселении Чидгом)//Материалы охранных археологических исследований: города, поселения, могильники: сб. ст./Ред.: З. Х. Албегова, А. В. Энговатова. Т. 17. Чебоксары: Перфектум. С. 68-76.

- Лебедева Е. Ю., 2016. Археоботаника: методы исследований и интерпретация результатов//Междисциплинарная интеграция в археологии (по мат-лам лекций для аспирантов и молодых сотрудников)/Отв. ред.: Е. Н. Черных, Т. Н. Мишина. М.: ИА РАН, 2016. С. 118-146.

- Лисицына Г. Н., Прищепенко Л. В., 1977. Палеоэтноботанические находки Кавказа и Ближнего Востока. М.: Наука. 128 с.

- Пашкевич Г. А., 1992. Культурные растения Украины от неолита до средневековья (по палеоэтноботаническим мат-лам): автореф. дис. … д-ра биол. наук. Киев. 46 с.

- Пшеницы мира/Сост. В. Ф. Дорофеев; ред. Д. Д. Брежнев. Л.: Колос, 1976. 487 с.

- Русишвили Н. Ш., 1990. Культурные растения на ранних поселениях Грузии по палеоэтноботаническим данным: автореф. дис. … канд. биол. наук. Кишинев. 25 с.

- Сутягина П. А., 2013. Субфоссильная флора Переяславля Рязанского (вторая половина XV в; конец XVI -начало XVII в.) и Старой Рязани (середина XII в.)//Материалы по археологии Переяславля Рязанского/Отв. ред. В. И. Завьялов. Вып. 2. Рязань: РИАМЗ. С. 116-141.

- Чернышева Е. В., Борисов А. В., Коробов Д. С., 2016. Биологическая память почв и культурных слоев археологических памятников. М.: ГЕОС. 240 с.

- Behre K.-E., 1992. The history of rye cultivation in Europe//Vegetation History and Archaeobotany. Vol. 1. Iss. 3. P. 141-156.

- Cappers R. T. J., Neef R., 2012. Handbook of Plant Paleoecology. Groningen: Barkhuis, Groningen University Library. 475 p.

- Hovsepyan R., Willcox G., 2008. The earliest finds of cultivated plants in Armenia: evidence from charred remains and crop processing residues in pisé from the Neolithic settlements of Aratashen and Aknashen//Vegetation History and Archaeobotany. Vol. 17. Suppl. 1. P. S63-S71.

- Märkle T., 2005. Nutrition, aspects of land use and environment in medieval times in southern Germany: plant macro-remain analysis from latrines (late 11th -13th century a. d.) at the town of Überlingen, Lake Constance//Vegetation History and Archaeobotany. Vol. 14. Iss. 4. P. 427-441.