К вопросу о развитии и строении нижней челюсти в пренатальном онтогенезе человека

Автор: Непрокина А.В., Луцай Е.Д.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Статья в выпуске: 2 (70), 2021 года.

Бесплатный доступ

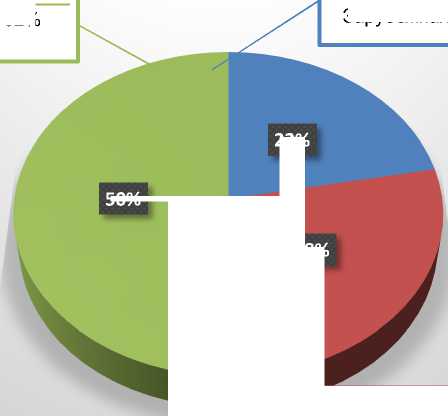

Данное исследование представляет обзор литературы о развитии и строении нижней челюсти в промежуточном плодном периоде пренатального онтогенеза человека с 1971 по 2021 г. Целью работы явился анализ современных преставлений о развитии, строении и аномалиях нижней челюсти человека в пренатальный период онтогенеза. По данным литературы, этапы пренатального онтогенеза нижней челюсти сгруппированы с привязкой к основным ее анатомическим структурам: костная ткань, зубы, сосуды, нижнечелюстной нерв, окружающие ткани дна ротовой полости. Аномалии нижней челюсти тесно связаны с нарушением ее онтогенеза в пренатальный период. Все основные аномалии нижней челюсти делятся на аномалии костной ткани, зубов и комбинированные. Наиболее часто наблюдаются сочетанные аномалии. По данным литературы, золотым стандартом пренатального скрининга является ультразвуковой метод. Количество исследований с использованием методов прижизненной визуализации превалирует над морфологическими в 2,2 раза. Нижняя челюсть является предметом исследования как отечественных, так и зарубежных ученых в соотношении 45 и 55 % соответственно. Основная часть научных исследований отечественных и зарубежных авторов в основном связана с изучением строения нижней челюсти (50 %), пренатального онтогенеза нижней челюсти (28 %) и аномалий развития (22 %). Отечественные и зарубежные исследователи больше всего изучали форму, размеры, тип нижней челюсти. Пик опубликованных научных работ по вопросу развития и строения нижней челюсти приходится на период с 2001 по 2010 г.

Нижняя челюсть, онтогенез, анатомия, аномалии, прижизненная визуализация

Короткий адрес: https://sciup.org/142229378

IDR: 142229378 | УДК: 611.716.4.013

Текст научной статьи К вопросу о развитии и строении нижней челюсти в пренатальном онтогенезе человека

Онтогенез нижней челюсти изучен и описан в классических трудах по эмбриологии [3, 9, 10, 30]. В настоящее время продолжаются публикации работ по изучению ее развития в пренатальном онтогенезе. Интерес исследователей обусловлен, с одной стороны, ростом врожденных аномалий, с другой стороны, развитием методов диагностики; появлением высо- котехнологичной стоматологической помощи и развитием внутриутробной хирургии.

Макро- и микроанатомия нижней челюсти описывается в трудах отечественных исследователей [5, 6, 8, 13, 18] и зарубежных авторов [34, 35, 39, 42].

Публикаций, посвященных пренатальному периоду онтогенеза, немного. Большая часть этих работ об изучении нижней челюсти с помощью методов прижизненной визуализации [17, 33, 36, 45]. Публикации, посвященные морфологии нижней челюсти в пренатальном онтогенезе, являются единичными [16, 25, 31, 43] и практически отсутствуют с позиции комплексного анатомического подхода, который позволяет дать качественную и количественную характеристику нижней челюсти, ее взаимоотношений с окружающими тканями в промежуточном плодном периоде пренатального онтогенеза человека. Актуальность данных исследований обусловлена несколькими причинами. Во-первых, аномалии нижней челюсти являются маркерами комплексной врожденной патологии плода [1, 12, 14, 23, 40]. В связи с этим новые данные по анатомии нижней челюсти в промежуточном плодном периоде онтогенеза человека обеспечат возможность диагностики комбинированной врожденной патологии плода [2, 4, 7, 11, 21]. Во-вторых, новые морфологические данные расширят фундаментальные представления о строении нижней челюсти в пренатальном периоде онтогенеза и послужат основой для разработки современных методов лечения ее патологии. В-третьих, результаты исследований восполняют информацию, которая служит для формирования новых тенденций в медицине, заключающихся в персонализации подхода к диагностике и лечению, в том числе хирургическому, требуют анатомических сведений с учетом пола, возраста, индивидуальных различий плода [15, 20].

Целью исследования явился анализ современных преставлений о развитии и строении нижней челюсти человека в пренатальный период онтогенеза, по данным литературы.

Данное исследование представляет из себя обзор литературы по выбранной теме. Сбор литературы производился в период с 1971 по 2021 г. Использовались опубликованные работы на русском и английском языках. Поиск публикаций на русском языке производился с применением баз данных Elibrary.ru, Кибер Ленинка, Google scholar, на английском – с применением Google scholar, Pub Med в период с 1971 по 2021 г.

Стратегия электронного поиска на Pub Med включала ограничение по наличию поисковых слов в заголовке/резюме статей (Title/Abstract), наличие полного текста публикации в свободном доступе (Free full text), ограничение по виду «люди» (Humans). Критерием отбора статей было наличие проведенного оригинального клинического исследования или анализа существующих литературных данных. Были извлечены публикации, посвященные онтогенезу, анатомии и аномалиям нижней челюсти плодов человека. Поиск по другим электронным базам данных производился по аналогичной стратегии.

Использованные поисковые запросы на русском языке включали: нижняя челюсть, плоды человека, онтогенез, развитие, анатомия, аномалии. Использованные поисковые запросы на английском языке включали: mandible of human fetus, anomaliya of mandible . Было использовано эмпирическое и теоретическое обобщение данных.

Основные литературные источники описывают, что развитие нижней челюсти начинается с 3–4-й недели внутриутробного развития, когда в мезенхиме первой жаберной дуги происходит образование хрящевой закладки, парных нижнечелюстных отростков. Уже к 8-й недели происходит срастание нижнечелюстных отростков по средней линии и образование закладки для нижней челюсти [3, 9, 10, 30].

В зарубежной литературе много работ посвящено исследованию хряща Меккеля и появлению ядер окостенения в нижней челюсти, начиная с 7-й недели [38, 56, 59, 62]. Нижняя челюсть является смешанной костью. В ее закладке, кроме грубоволокнистой костной ткани, присутствует хрящевая и хондроидная ткань. Хрящ Меккеля участвует в образовании тела нижней челюсти и подвергается обратному развитию после завершения морфогенеза височнонижнечелюстного сустава и сближению двух половин нижней челюсти по средней линии [26].

По данным Mahaczek-Kordowska A. и соавт., уже с 4-го по 9-й месяц жизни плода нижняя челюсть имеет костную трабекулярную структуру с четкими видимыми границами [50]. К рождению (38–40 недель) нижняя челюсть представляет собой парную кость, передние концы которой соединены волокнистым хрящом [10, 46, 47].

Ряд работ посвящено исследованию развития зубов в пренатальном онтогенезе. В 9– 12 недель происходит образование закладок молочных зубов [8]. Исследователи дают разные сроки закладки постоянных зубов. И. Станек пишет, что на отростках зубной пластинки глубже места отщепления эмалевых органов молочных зубов в 11 недель внутриутробного периода образуются закладки постоянных зубов [30]. В. В. Гемонов, В. Л. Быков в своих работах указывают начало 5-го месяца (с 17-й недели) образование зачатков постоянных зубов в количестве 10 в каждой челюсти [3, 9].

Кроме фундаментальных исследований есть публикации современных авторов о развитии кровоснабжения челюсти у плодов [16, 50, 55]. В своей работе Е. Л. Жуков отмечает появление микроциркуляции в области нижней челюсти в 9–10 недель, в 10–11 недель образование единичных сосудов в верхних центральных зонах зубных сосочков. К 16-й неделе нарастание сосудов по всем зонам зубных сосочков, прорастание по центральной линии на 63,0–69,3 % от высоты зубного сосочка [16]. В исследовании A. Mahaczek-Kordowska [50] установлено, что васкуляризация тела нижней челюсти с альвеолярным отростком происходит преимущественно из нижней альвеолярной артерии.

Исследований нижнечелюстного нерва и канала в пренатальном периоде единичны [37]. В конце 4-й недели внутриутробного периода происходит закладка ядра тройничного нерва в основании четвертого желудочка. На 4–5-й недели образование ствола тройничного нерва и Гассерова узла. К 6-й неделе формируется нижнечелюстной нерв, который в дальнейшем дает разветвления на 8 неделе пренатального периода. Таким образом, основные этапы онтогенеза нижней челюсти можно представить в табл. 1.

Таблица 1

Сроки пренатального онтогенеза нижней челюсти

|

№ |

Структуры нижней челюсти |

Пренатальный период |

|||

|

эмбриональный |

фетальный |

||||

|

срок |

процесс |

срок |

процесс |

||

|

1 |

Костная ткань |

3–4-я неделя 4–5-я неделя 6-я неделя 7-я неделя 5,5–8-я неделя |

В мезенхиме первой жаберной дуги образование хрящевой закладки, парных нижнечелюстных отростков. Разрастание в мандибулярных отростках пластинки гиалинового хряща (меккелева) от уха до участка слияния отростка. Формирование уплотнения мезенхимы в средней трети меккелева хряща на латеральной поверхности. Появление остеогенных островков в области уплотнения меккелева хряща, начало развития костной ткани кпереди и кзади; Срастание нижнечелюстных отростков по средней линии и образование закладки для нижней челюсти. |

10-я неделя 8–12-я неделя 112-я неделя 20–29 неделя 36–38 неделя 38–40 неделя |

Формирование нижней челюсти: развитие костной ткани из остеогенных островков мезенхимы. Незначительный рост тела нижней челюсти. Соединение нижней челюсти с чешуей височной кости и образование височнонижнечелюстного сустава. Разрушение и рассасывание хряща Меккеля, замещение костной тканью. Появление подбородочных косточек в числе 4–6, срастание их с челюстью и между собой. Нижняя челюсть представляет собой парную кость, передние концы которой соединены волокнистым хрящом |

|

2 |

Зубы |

6–7-я неделя 8-я недель |

Врастание в мезенхиму десневой области денто-гингивальная полоска. Образование узловатых скоплений эпителиальных клеток – эмалевые узлы. |

9–12-я неделя 9–10-я неделя 11–17-я неделя |

Обособление зубных зачатков (эмалевого органа, зубного сосочка, зубного мешочка). Образование эмалевого органа молочных зубов. Образование закладок постоянных зубов в количестве 10. |

Продолжение табл. 1

|

№ |

Структуры нижней челюсти |

Пренатальный период |

|||

|

эмбриональный |

фетальный |

||||

|

срок |

процесс |

срок |

процесс |

||

|

12–16-я неделя |

Дифференцировка зубных зачатков: появление пульпы, энамелобластов, преодонтобластов. Зубная пластинка прорастает мезенхимой и частично рассасывается. |

||||

|

16–40-я недель |

Гистогенез тканей зуба: образование дентина, эмали |

||||

|

3 |

Сосуды |

3-я неделя конец 4-й недели конец 5-й недели 6-я неделя 7–8-я неделя |

Образование вентральных аорт. Образование 6 примитивных аортальных дуг, предназначенных для кровоснабжения жаберных дуг. Начало функционирования первичной системы кровообращения эмбриона. Дегенерация части аортальных дуг и дорсальных аорт и развитие крупных артерий. Появление дорсальных межсегментарных артерий. Появление vv. сapitis . Первая пара аортальных дуг дает начало челюстным, лицевым и височным артериям. |

9–10-я неделя 10–11 неделя 12–16-я недель 16–40 недель |

Появление микроциркуляции в области нижней челюсти. Образование единичных сосудов в верхних центральных зонах зубных сосочков. Нарастание сосудов по всем зонам зубных сосочков в центральных средних и нижних зонах. Структурное перераспределение кровообращения: васкуляризация под ондобла-стических областей |

|

4 |

Нижнече люстной нерв |

Конец 4-й недели |

Закладка ядра тройничного нерва в основании четвертого желудочка. |

||

|

4–5-я неделя |

Выход ствола нерва латерально из заднего мозгового пузыря, образование полулунного узла (Гассера). |

||||

|

5-я неделя |

Образование трех ветвей, в том числе нижнечелюстной ветви тройничного нерва, иннервирующей первую жаберную дугу, эпителий полости рта. |

||||

|

6–8 неделя |

Образование мелких ветвей нижнечелюстного нерва |

||||

|

5 |

Мягкие ткани дна ротовой полости |

3–4-я неделя |

В мезенхиме первой жаберной дуги образование образование закладки поперечно-полосатой мышцы. Образование однослойного эпителия полости рта. |

8–12-я неделя |

Появление в собственной пластике слизистой полости рта коллагеновых волокон и капилляров. |

Окончание табл. 1

|

№ |

Структуры нижней челюсти |

Пренатальный период |

|||

|

эмбриональный |

фетальный |

||||

|

срок |

процесс |

срок |

процесс |

||

|

4-я неделя 5–6-я неделя 6–8-я неделя |

Образование непарного язычного бугорка между концами 1-й и 2-й пары жаберных дуг Образование боковых язычных бугорков на внутренней поверхности 1 жаберной дуги. Образование двуслойного эпителия полости рта. В собственной пластинке слизистой оболочки полости рта, берущей начало из эктомезенхимы, в соединительной ткани появляются ретикулярные волокна |

9–12-я неделя 10–12-я неделя 13–20-я неделя 17–20-я неделя |

Образование мелких слюнных желез Образование многослойного эпителия полости рта. Пласт эпителия приобретает толщину и начинает подразделяться на слои. Появление эластических волокон. |

||

|

7-я неделя |

Срастание бугорков в единый орган язык |

||||

|

7–8-я неделя |

Появление полоски эпителиального утолщения по краям первичного ротового отверстия (лабиолинг-вальная полоска). Образование в ней впадинки в виде желобка, из которого образуется преддверие рта. |

||||

|

5–8-я неделя |

Образование закладок крупных слюнных желез. |

||||

Все публикации о нижней челюсти в пренатальном онтогенезе можно разделить на две группы. Первая – посвящена этапам развития нижней челюсти в пренатальном периоде. Вторая – рассматривает вопросы строения нижней челюсти у плодов.

В историческом аспекте первые характеристики нижней челюсти приходятся на 90-е годы. В 1983 г. V. M. Diewert в своей работе показал, что у плодов сроком 9–10 недель превалирует интенсивный рост черепа в сагиттальной плоскости, в результате которого скорость роста черепа в высоту преобладает над скоростью роста его в ширину, а также установил, что в эти сроки скорость роста нижней челюсти увеличивается больше, чем скорость роста носовой и верхне-челюстной областей [41].

И. Я. Лагодская (1991 г.) выполнила количественную оценку изменчивости анатомических структур лица у новорожденных и плодов с некоторыми синдромами множественных пороков развития. Автор использовал антропомет- рию мягких тканей, исследовал особенности строения костей, соотношение компонентов костей хрящей и мягких тканей при наследственных генетических синдромах Дауна, Эдвардса, Патау, анэнцефалии [19].

C. A. Mandarim-de-Lacerda (1992 г.) в своем исследовании выявил, что во II и III триместре тело нижней челюсти растет более интенсивно, чем ветвь как по длине, так и по высоте. Наибольшая скорость роста обнаружена у симфиза по высоте. Автор выявил преобладание темпов роста размеров с левой стороны над правой [52]. Bareggi R. с коллегами (1995 г.) изучали нижнюю челюсть у плодов в первом триместре. Они пришли к выводу, что ветвь нижней челюсти росла относительно быстрее, чем тело, как в длину, так и в высоту, наибольшая скорость была обнаружена для высоты ветви [35]. A. Mahaczek-Kordowska (1995 г.) приводит данные об отсутствии половых различий и о медленном, постоянном, последовательном росте нижней челюсти до 7-го месяца внутриутробного развития с последующим замедлением [50]. D. Rotten с коллегами исследовали нижний лицевой угол у здоровых плодов и с синдромом Дауна на сроке 18–28 недель. Он пришел к выводу, что у нормальных плодов отношение ширины нижней челюсти к ширине верхней челюсти было постоянным в течение исследуемого временного интервала [58].

Отечественные исследования, посвященные вопросам краниометрии плода, единичны. С. В. Соловьев (2004 г.), проведя исследование черепного индекса у 10 плодов в возрасте 4– 4,5 месяцев, выявил, что среди плодов преобладают мезоцефалы, составляя 50 %, а частота встречаемости долихоцефалов и брахиоце-фалов составила по 25 % [27]. E. Л. Жуков (2004 г.) исследовал особенности формирования кровоснабжения молочных одно- и многокорневых зубов нижней челюсти человека в период внутриутробного развития [16]. M. Y. Tsai (2004 г.) проводил исследование 183 плодов с помощью 3Д УЗИ. Было выявлено постепенное уменьшение соотношения бипариетального расстояния к длине тела нижней челюсти с наступлением гестационного возраста, что говорит о непропорциональном росте головы и подбородка плода [60].

M. A. Malas с соавторами (2006 г.) изучал 161 плод (83 мужских и 78 женских) с 9 до 40 недели гестации. Плоды были разделены на 4 группы по триместрам и 38–40 недель. Вычисляли кранио-лицевые параметры, угол нижней челюсти, сагиттальную длину основания нижней челюсти. Они пришли к выводу об отсутствии половых различий по всем исследуемым параметрам. Угол нижней челюсти существенно не менялся в течение всего периода беременности. Высота ветви увенчивалась больше, чем длина тела нижней челюсти в I и II триместрах, в то время как в III триместре они увеличивались одинаково [51].

В 2007 г. была представлена комплексная работа N. M. Roelfsema по трехмерному ультразвуковому исследованию анатомии краниофациальной области плода. В срок 20 недель ширина альвеолярной дуги составила в 20 недель (20,46 ± 1,59) мм, значение угловой ширины нижней челюсти – (23,16 ± 1,39) мм [57]. J. Wozniak с коллегами (2010 г.) провели антропометрическое исследование черепа в целом и нижней челюсти у 112 плодов обоих полов в сроки 4– 7 месяцев внутриутробного развития. В результате исследования была получена количественная характеристика ряда параметров. В частности, было установлено, что ширина ветви нижней челюсти у плодов 4–7-го месяца внутриутробной жизни составляет 5,4–7,8 мм справа и 5,8–8,0 мм слева. Установлено, что скорость роста анализируемых параметров была наибольшей в сроки 4–5 месяцев [61]. N. V. Hermann с другими исследователями (2010 г.), проведя трехмерное ультразвуковое исследование датских плодов в сроки 11–26 недель беременности, установили, что высота ветви нижней челюсти увеличивается с (2,7 ± 1,2) мм в 11 недель до (12,3 ± 1,3) мм в 26 недель [44].

M. Minier с соавторами (2014 г.) исследовали 81 плод после смерти с помощью многослойной компьютерной томографии. Были проведены измерения длины бедренной кости, шести расстояний и углов нижней челюсти. Измерения нижней челюсти показало корреляцию, аналогичную корреляции длины бедренной кости. Исследователи приходят к выводу, что параметры нижней челюсти можно использовать для оценки возраста плода на момент смерти [53]. В. Г. Смирнов, О. О. Янушевич (2014 г.) говорят о замедлении роста нижней челюсти на 2–3-м месяце и ускорении роста на 4-м месяце пренатального периода. Исследователи приходят к выводу, что развитие и рост нижней челюсти в позднем пренатальном и раннем постнатальном периодах проявляется в постепенном изменении размеров, формы и пространственных взаимоотношений. По их классификации челюсти растут по соматическому типу: более равномерно и длительно до зрелого возраста с ускорением в пубертатном периоде [26]. В постнатальном периоде один из основных факторов, влияющих на развитие нижней челюсти, – это процесс прорезывания зубов и развитие мышц. Также следует отметить, что изменения в симфизе – замещения хрящевой ткани на костную и срастание нижней челюсти в единую кость происходит, по мнению исследователей, в 2–2,5 года [26].

Исследование Ж. В. Сенниковой (2015 г.) выполнено на материале 67 плодов человека мужского и женского пола в возрасте от 15-й до 21 недели беременности. Она изучала несколько параметров нижней челюсти: проекционную длину, угловую ширину, толщину, высоту ветвей. Проекционная длина нижней челюсти от углов в 15–17 недель равнялась – (11,06 ± 0,47) мм, в 18–19 недель – (14,93 ± 0,33) мм (интенсивность прироста – 29,79 %), в 20–21 неделю – (17,42 ± 0,43) мм (интенсивность прироста – 15,39 %). Общая интенсивность прироста данного показателя за изучаемый период составила 44,67 %, что, по мнению автора, говорит о доминантном росте нижнечелюстной области по отношению к носовой и верхнече- люстной областям [25]. Y. Kastamoni с группой исследователей в 2020 г. изучал нижние челюсти 35 плодов в возрасте 21–40 недель беременности. По всем параметрам не было выявлено существенных гендерных различий, не обнаружено достоверной разницы между правыми и левыми измерениями. Они установили, что угол нижней челюсти уменьшался со II до III триместра и увеличивался с III триместра до родов [47].

В литературе встречается много работ, посвященных описанию аномалий развития нижней челюсти как отдельной структуры, так и при комплексных врожденных порока [1, 12, 14, 45]. Количество публикаций по этой теме в пренатальный период больше, чем постнатальный в 2,4 раза.

Основные встречающиеся аномалии представлены в табл. 2.

Основные аномалии нижней челюсти

Таблица 2

|

№ |

Структура нижней челюсти |

Аномалии |

Характеристика |

|

1 |

Костная ткань |

Срединное рассечение нижней челюсти |

Причина – несоединение друг с другом правой и левой нижнечелюстной дуги |

|

Макростомия – поперечная расщелина лица |

Формирование необычно большой ротовой щели. Причина – несращение максиллярных и мандибулярных отростков в их латеральных участках |

||

|

Микростомия |

Небольшая ротовая щель. Причина – избыточное сращение латеральных зон максиллярных и мандибулярных отростков |

||

|

Микрогения |

Нарушение роста нижней челюсти – отставание в развитии. Входит в состав различных синдромов, комбинированных аномалий, часто встречается при скелетных дисплазиях и хромосомных аномалиях |

||

|

2 |

Зубы |

Неправильное отложение твердых веществ |

Дефекты обызвествления (постнатальный период) |

|

Неправильная форма отдельных зубов |

Нарушения в строении оболочки корня (постнатальный период) |

||

|

Отклонение в количестве зубов. Адентия полная или частичная |

Образование дополнительных зубов или отсутствие зубов до полного беззубия |

||

|

Неправильное расположение зубов в челюсти |

От изменения расстояния между зубами до необычного расположения, например, у основания десны на ее губной поверхности |

||

|

Макро- и микродонтия |

Нарушения, связанные с образованием слишком крупных или мелких зубов. |

||

|

Нарушение прорезывания зубов |

Раннее, позднее и неполное прорезывание. Часто связано с эндокринной патологией |

||

|

3 |

Комбинированная патология |

Отоцефалия |

Дефект первой жаберной дуги. Выраженная гипоплазия или отсутствие нижней челюсти, сближение височных костей, резкое смещение ушных раковин, иногда голопрозэнцефа-лия, situs inversus , висцеральные аномалии |

|

Синдром Гольденхара |

Это наследственное заболевание окулоаурикуловер-тебральной области, то есть поражение структур, исходящих из первой и второй жаберных дуг. Синдром Гольденхара проявляется в виде внешних аномалий. При нем наблюдается в разном сочетании:

|

Окончание табл. 2

|

№ |

Структура нижней челюсти |

Аномалии |

Характеристика |

|

|||

|

Синдром Тричера Коллинза – Франчес-кетти |

Генетическое заболевание с нарушением развития костной ткани. Симптомы проявляются в разной степени:

|

||

|

Синдром Робена |

Врождённый порок челюстно-лицевой области, характеризующийся тремя основными клиническими признаками: недоразвитием нижней челюсти (микрогенией), глоссопто-зом (недоразвитием и западанием языка) и наличием расщелины нёба |

Изолированные аномалии нижней челюсти встречаются крайне редко [49, 54]. Чаще они выявляются в составе комбинированной патологии, которая может приводить к летальному исходу [1, 23, 31, 48]. По данным М. В. Медведева, частота хромосомных аномалий при наличии у плода микрогении составила 71,4 %. Изолированные пороки нижней челюсти труднее диагностировать. Их выявление, по мнению Медведева, должно служить поводом к более тщательному обследованию плода, т. к. часто бывает неблагоприятным прогнозом для жизни и здоровья плода [22].

В формировании современных представлений о развитии и аномалиях нижней челюсти важную роль играют методы прижизненной визуализации. Все публикации, посвященные пренатальному онтогенезу нижней челюсти плода в зависимости от методов исследования, делятся на две группы. Первая группа описывает секционный материал с использованием морфологических методов, вторая – с помощью методов прижизненной диагностики. Количество исследований с использованием методов прижизненной визуализации в 2,2 раза больше и составляет 69 %. К методам прижизненной визуализации, используемым в акушерстве, относят ультразвуковое исследование и магнитнорезонансную фетометрию. В 1958 г. впервые при помощи ультразвукового исследования определен размер головки плода, что положило начало применению ультразвука в акушерстве. Эпоха современного ультразвукового исследования началась в США в 1963 г. С тех пор этот метод активно применятся в медицине других государств. В советской медицине ультразвуковое исследование появляется в конце 1980-х гг. [32] Этот метод пренатальной диагностики в акушерстве называют «золотым стандартом». К его достоинствам относят: высокую диагностическую точность, доступность, неинвазивность, отсутствие противопоказаний, возможность динамического мониторинга состояния плода. Есть недостатки: малоинформативность при редкой патологии плода, неинформативное положение плода во время исследования, изменения в организме беременной, затрудняющие исследования: маловодие, спайки в области сканирования, ожирение, рубцы на передней брюшной стенке [11, 15, 21, 22].

В этих случаях необходимо более точное исследование – магнитно-резонансная фето-метрия (современный метод лучевой диагностики). Явление ядерно-магнитного резонанса, открытое в 1938 г., используется в медицине с 1973 г. в магнитно-резонансной томографии. Первые сообщения о клиническом использовании этого метода в пренатальной диагностике относятся к концу прошлого и началу текущего столетия [17, 29, 36]. A. E. Солопова с соавторами указывают на то, что магнитно-резонансная томография в комплексной пренатальной диа- гностике аномалий развития плода является высокоинформативным методом, позволяющим уточнить и дополнить результаты ультразвукового исследования [28]. Плюсы: отсутствие ионизирующего излучения, эффекта канцеро- и мутагенеза, что определяет безопасность применения у беременных; возможность реконструкций, высокая точность диагностики. Нет необходимости в седации плода и иммобилизации при исследовании. Данные магнитно-резонансной томографии могут подтвердить, дополнить, скорректировать результаты пренатального ультразвукового исследования. Несмотря на большое количество преимуществ, у этого метода есть существенный недостаток – невозможность его применения при наличии в теле металлических предметов. В последние годы магнитно-резонансная фетометрия доказала свою эффективность в диагностике комплексных аномалий плода. Чувствительность данного метода в диагностике врожденных пороков развития плода составляет 96,7 %, специфичность достигает 100 %, в 46,2 % случаев результаты томографических исследований совпадают с результатами ультразвукового сканирования, а в 16,2 % случаев томография дополняет данные ультразвукового исследования [28].

Представляет интерес соотношение количества публикаций, посвященных разным методам прижизненной визуализации в акушерстве. Количество публикаций об ультразвуковом исследовании плодов преобладает над количеством работ с описанием томографии плода в 4,6 раз.

У отечественных исследователей в 3,5 раза меньше работ, посвященных магнитнорезонансной фетометрии, чем у зарубежных и почти незначительная разница в количестве исследований с помощью ультразвукового исследования 46 и 54 % соответственно.

Таким образом, проведен анализ 198 источников литературы, опубликованных с 1971 г. по настоящее время. Были выделены две группы: отечественные и зарубежные публикации, а также произведена их разбивка на десятилетние периоды (1971–1980, 1981–1990, 1991– 2000, 2001–2010, 2011–2020 гг.).

Количество публикаций, посвященных развитию и строению нижней челюсти человека в пренатальном периоде незначительно преобладает в зарубежной литературе над отечественной и составляет 55 и 45 % соответственно. Все публикации отечественных и зарубежных исследователей в зависимости от содержания можно разделить на 3 группы (см. рис.).

Отечественная литература 48%

Зарубежная литература 52%

50%

Отечественная литература 38,6%

■ аномалии нижней челюсти

■ развитие нижней челюсти

■ строение нижней челюсти

22%

28%

Отечественная литература 49%

Зарубежная литература 51%

Зарубежная литература 61,4%

Рис. Количество публикаций по содержанию за 50 лет (в %)

Наибольшее количество составляют работы, посвященные описанию анатомии нижней челюсти (форма, размеры, тип), – 57 % от общего количества. На втором месте – работы, посвященные описанию внутренней структуры нижней челюсти (по 17%). На третьем месте – публикации об изучении зубов (15 %). Есть различия при изучении структур нижней челюсти в исследованиях, посвященных пренатальному онтогенезу у отечественных и зарубежных авторов. В отечественной литературе преобладает количество работ, посвященных исследованию зубов и сосудов нижней челюсти, в 3,5 и в 4,5 раза соответственно.

Зарубежные исследователи больше исследуют внутреннюю структуру и отверстия нижней челюсти в 2,2 и 6 раз соответственно.

Таким образом, за последние 50 лет в отечественной и зарубежной литературе наблюдается рост количества публикаций по нижней челюсти до 2010 г. в 2,75 и 7,6 раз соответственно. Наибольший интерес исследователи проявляют к этой теме с 2001 по 2010 г. (16,5 и 19 %). В последнее десятилетие наблюдается снижение публикативной активности. Минимальное количество публикаций как в отечественной, так и в зарубежной литературе приходится на период с 1981 по 1990 г. (2 и 3 %) соответственно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У плодов нижняя челюсть закладывается и активно развивается с 3 недель внутриутробного развития и до момента рождения. На протяжении всего этого периода происходит формирование закладок зубов, нижнечелюстного нерва, сосудов.

По данным литературы, проекционная длина нижней челюсти от углов в 15–17 недель равнялась (11,06 ± 0,47) мм, в 18–19 недель – (14,93 ± 0,33) мм (интенсивность прироста 29,79 %), в 20–21 неделю – (17,42 ± 0,43) мм (интенсивность прироста – 15,39 %) [25]. Аномалии нижней челюсти тесно связаны с нарушением ее онтогенеза в пренатальный период. Наиболее часто наблюдаются сочетанные аномалии. Все сведения о строении и развитии нижней челюсти плодов человека на протяжении всего исследуемого периода получены с помощью морфологических методов и методов прижизненной визуализации. Из методов прижизненной визуализации чаще применяется ультразвуковое исследование в связи с его безопасностью и доступностью.

Нижняя челюсть является предметом исследования как отечественных, так и зарубежных ученых примерно в одинаковом соотношении – 45 и 55 % соответственно.

Пик публикативной активности приходится на период с 2001 по 2010 г. Наибольшая часть работ описывает ее анатомическое строение (форму, размеры, углы).

Список литературы К вопросу о развитии и строении нижней челюсти в пренатальном онтогенезе человека

- Алтынник, Н. А. Пренатальная ультразвуковая диагностика редких летальных комплексов на примере четырех случаев и обзор литературы / Н. А. Алтынник, М. В. Кубрина. – Текст : непосредственный // Пренатальная диагностика. – 2019. – Т. 18, № 1. – С. 27 – 34.

- Коррекция патологии плода методами внутриутробной хирургии / Н. В. Башмакова [и др.]. – Текст : непосредственный // Вестник Рос-здравнадзора. – 2016. – № 3. – С. 19 – 26.

- Быков, B. Л. Гистология и эмбриология органов полости рта человека / В. Л. Быков. – Санкт-Петербург : Спец. лит., 1999. – 246 с. – Текст : непосредственный.

- Воеводин, С. М. Значение 3D/4D эхографии в I триместре для профилактики рождения детей с пороками развития / С. М. Воеводин. – Текст : непосредственный // Российский электронный журнал лучевой диагностики. – 2015. – Т. 5, № 1. – С. 74 – 75.

- Клинико-анатомические особенности нижней челюсти для применения экзоскелета / А. А. Воробьев, К. А. Саргсян, Ф. А. Андрющенко, [и др.]. – Текст : непосредственный // Российский медико-биологический вестник им. И. П. Павлова. – 2016. – Т. 24, № S2. – С. 37 – 38.

- Клиническая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи : учебное пособие для студентов 1–2 курсов стоматологических факультетов. / А. А. Воробьев, А. Г. Коневский, С. В. Дмитриенко, А. И. Краюшкин. – Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2008. – 256 с. – Текст : непосредственный.

- Косметологическая анатомия лица / А. А. Воробьев, Н. А. Чигрова, И. О. Пылаева, Е. А. Баринова. – Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2017. – 374 с. – Текст : непосредственный.

- Гемонов, В. В. Вопросы морфогенеза зубов человека в процессе их эмбрионального развития / В. В. Гемонов. – Текст : непосредственный // Стоматология. 1999. – № 1. – С. 12 – 15.

- Гемонов, B. B. Развитие и строение органов ротовой полости и зубов / В. В. Гемонов, Э. Н. Лаврова, Л. И. Фалин. – Москва : ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2002. – 256 с. – Текст : непосредственный.

- Гладилин, А. Ю. Морфология нижней челюсти человека / А. Ю. Гладилин. – Саратов : Изд-во Саратовского медицинского университета им. В. И. Разумовского, 2012. – 200 с. – Текст : непосредственный.

- Новые диагностические возможности антенатального фетального монитора отечественного производства / В. Н. Демидов, М. А. Воронкова, К. Г. Вахтеркина, А. В. Демидов. – Текст : непосредственный // Акушерство и гинекология. – 2018. – № 8. – С. 143 – 151.

- Атлас аномалий и деформаций челюстно-лицевой области / С. В. Дмитриенко, А. И. Краюшкин, А. А. Воробьев, О. Л. Фомина. – Москва : Медицинская книга, 2006. – 95 с. – Текст : непосредственный.

- Дмитриенко С. В. Зубочелюстные сегменты в структуре краниофациального комплекса / С. В. Дмитриенко, А. А. Воробьев, Е. Ю. Ефимова. – Москва : Изд-во медицинская книга, 2010. – 131 с. – Текст : непосредственный.

- Дмитриенко, С. В. Морфологические особенности челюстно-лицевой области при аномалиях и деформациях и методы их диагностики: учебное пособие для студентов I–V курсов стоматологического факультета, обучающихся по специальности 040400-стоматология и системы по-слевузовского проф. мед.образования врачей-стоматологов / С. В. Дмитриенко, А. А. Воробьев, А. И. Краюшкин. – Санкт-Петербург : ЭЛБИ-Санкт-Петербург, 2009. – 136 с. – Текст : непосредственный.

- Анатомические основы оптимизации ультразвуковых скрининговых исследований в перинатологии / Л. М. Железнов, О. А. Леванова, С. А. Никифорова, С. А. Саренко. – Текст : непосредственный // Журнал анатомии и гистопатологии. – 2018. – Т. 7, № 4. – С. 20–26.

- Жуков Е. Л. Особенности формирования кровоснабжения зубов человека / Е. Л. Жуков. – Текст : непосредственный // Успехи современного естествознания. – 2003. – № 8. – С. 93.

- Коростышевская, А. М. Магнитно-резонансная томография плода – новый неинвазивный метод диагностики внутриутробной патологии / А. М. Коростышевская. – Текст : непосредственный // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2009. – № 3. – С. 86 – 92.

- Нормальная анатомия головы и шеи : учебник / А. И. Краюшкин, С. В. Дмитриенко, А. А. Воробьёв [и др.]. – Москва : Медицинская книга, 2012. – 288 с. – Текст : непосредственный.

- Лагодская, И. Я. Значение костей и мягких тканей в формировании внешних клинико-морфодогических признаков лица / И. Я. Лагодская. – Текст : непосредственный // Проблемы конституции в медицине : тез. докл. – Гродно, 1990. – С. 76.

- Лященко, Д. Н. Фетальная анатомия и топография человека в 21 веке: текущее состояние, особенности и перспективы развития / Д. Н. Лященко. – Текст : непосредственный // Матер. XIV международ. конгресса по репродуктивной медицине. – 2020. – С. 107 – 108.

- Значение ультразвукового исследования в ранней диагностике пороков развития плода / О. Л. Мальмберг [и др.]. – Текст : непосредственный // Акушерство и гинекология. – 2007. – № 3. – С. 18 – 21.

- Медведев, М. В. Нормальная ультразвуковая анатомия плода / М. В. Медведев, Н. А. Алтынник. – Москва : Реал Тайм, 2008. – 152 с. – Текст : непосредственный.

- Антенатальная диагностика и тактика при пороках плода и новорожденного. / Т. К. Немилова, Д. В. Воронин, А. В. Михайлов, [и др.]. – Текст : непосредственный – Санкт-Петербург : Издательский дом СПМАПО, 2002. – С. 24 – 27.

- Полякова, В. А. Внутриматочная коррекция пороков развития плода / В. А. Полякова, Е. С. Ральченко // Медицинская наука и образование Урала. – 2012. – № 3. – С. 128 – 129.

- Сенникова, Ж. В. Морфометрическая характеристика нижней челюсти в промежуточном плодном периоде онтогенеза человека / Ж. В. Сенникова, Л. М. Железнов. – Текст : электронный // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 5. – URL : http://www.scienceeducation.ru/12821835(flaTa обращения: 28.09.2015)

- Смирнов, В. Г. Клинико-морфологические параллели в строении челюстей / В. Г. Смирнов, О. О. Янушевич. – Текст : непосредственный // Кремлевская медицина. Клинический вестник. – 2018. – № 2. – С. 12 – 16.

- Соловьев, С. В. Сравнительный анализ размеров черепа в возрастном аспекте / С. В. Соловьев. – Текст : непосредственный // Фундаментальные исследования. – 2004. – № 1. – С. 116.

- Магнитно-резонансная томография в комплексной пренатальной диагностике аномалий развития плода / А. Е. Солопова, В. Е. Синицын [и др.]. – Текст : непосредственный // Диагностическая и интервенционная радиология. – 2008. – № 2 (2). – С. 254 – 259.

- Солопова, А. Е. МР-фетография: новые возможности исследования плода / А. Е. Солопова, В. Е. Синицын, С. К. Терновой. – Текст : непосредственный // Вестник рентгенологии и радиологии. – 2011. – № 4. – С. 45 – 51.

- Станек, И. Эмбриология человека / И. Станек. – Братислава : Издательство Словацкой академии наук. – 1977. – 442 с. – Текст : непосредственный.

- Чернова, М. А. Патологоанатомическое исследование плодов после прерывания беременности плодом с установленным наследственным заболеванием или наличием врожденного порока развития / М. А. Чернова, К. С. Лоскутова, А. Н. Ноговицына [и др.]. – Текст : непосредственный // Якутский медицинский журнал. – 2015. – № 2 (50). – С. 19 – 21.

- Юдина, Е. В. Основы пренатальной диагностики / Под ред. Е. В. Юдиной, М. В. Медведева. – Москва : РАВУЗДПГ, Реальное время, 2002. – 184 с. – Текст : непосредственный.

- Юсупов, К. Ф. Ультразвуковая диагностика или МРТ плода? / К. Ф. Юсупов, М. М. Ибатуллин, Л. П. Майкова. – Текст : непосредственный // Ультразвуковая и функциональная диагностика, 2015. – № 5S. – С. 198.

- Andresen, C. Fetal face: the whole picture / C. Andresen, A. Matias, E. Merz. – Text (visual) : unmediated // Ultraschall Med. – 2012. – № 33 (5). – P. 431 – 440.

- Bareggi, R. Mandibular growth rates in human fetal development / R. Bareggi [et al.]. – Text (visual) : unmediated // Arch Oral Biol. – 1995. – № 40 (2). – P. 119 – 125.

- Bekker, M. N. The role of magnetic resonance imaging in prenatal diagnosis of fetal anomalies / M. N. Bekker., J. M. van Vugt. – Text (visual) : un mediated // Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. – 2001. – № 96 (2). – P. 173 – 178.

- Bollobás, E. Embryonic development of the mandibular canal / E. Bollobás. – Text (visual) : unmediated // Acta Morphol Acad Sci Hung. – 1982. – № 30 (3–4). – P. 233 – 239.

- The first appearance of Meckel's cartilage in the fetus / C. Bontemps [et al.]. – Text (visual) : unmediated // Bull Group Int Rech Sci Stomatol Odontol. – 2001. – № 43 (3). – P. 94 – 99.

- Prenatal assessment of the antero-posterior jaw relationship in human fetuses: from anatomical to ultrasound cephalometric analysis / G. Captier [et al.]. – Text (visual) : unmediated // Cleft Palate Craniofac J. – 2011. – № 48 (4). – P. 465 – 472.

- De Jong-Pleij EAThe fetal profile line: a proposal for a sonographic reference line to classify forehead and mandible anomalies in the second and third trimester / E. A. De Jong-Pleij [et al.]. – Text (visual) : unmediated // PrenatDiagn. – 2012. – № 32 (8). – P. 797 – 802.

- Diewert, V. M. Growth movements during prenatal development of human facial morphology / V. M. Diewert. – Text (visual) : unmediated // Prog Clin Biol Res. – 1985. – 187. – P. 57 – 66.

- An investigation into the morphometric developments of the maxillary and mandibular arches during the fetal period / E. Esenlik [et al.]. – Text (visual) : unmediated // E Cleft Palate Craniofac J. – 2012. – № 49 (1). – P. 60 – 72.

- Dimensions of the fetal facial profile in normal pregnancy. / I. Goldstein [et al.]. – Text (visual) : unmediated // Ultrasound Obstet Gynecol. – 2010. – № 35 (2). – P. 191 – 194.

- Mandibular dimensions and growth in 11- to 26-week-old Danish fetuses studied by 3D ultrasound. / N. V. Hermann [et al.]. – Text (visual) : unmediated // Prenat Diagn. – 2010. – № 30 (5). – P. 408 – 412.

- Frontal space distance in facial clefts and retrognathia at 11-13 weeks' gestation / M. Hoopmann [et al.]. – Text (visual) : unmediated // Ultrasound Obstet Gynecol. – 2016. – № 48 (2). – P. 171 – 176.

- An assessment of early mandibular growth / E. F. Hutchinson [et al.]. – Text (visual) : unmediated // Forensic Sci Int. – 2012. – № 217 (1–3). – Р. 233.

- Kastamoni, Y. Morphometric Development of the Mandible in Fetal Cadavers / Y. Kastamoni [et al.]. – Text (visual) : unmediated // J Craniofac Surg. – 2020. – № 31 (7). – P. 2036 – 2039.

- The ontogeny of Robin sequence. / R. J. H. Logjes [et al.]. – Text (visual) : unmediated // Am J Med Genet A. – 2018. – № 176 (6). – P. 1349 – 1368.

- Clinical outcomes of prenatal diagnosis of the fetal micrognathia: A case report / J. W. Lu [et al.]. – Text (visual) : unmediated // Medicine (Baltimore). – 2020. – № 99 (4). – e18648.

- Mahaczek-Kordowska, A. Ann Development of the mandible and its vascularization in human fetuses in light of morphologic, microangiographic and gnathometric studies / A. Mahaczek-Kordowska. – Text (visual) : unmediated // Acad Med Stetin. – 1995. – № 41. – P. 29 – 42.

- Determination of dimensions and angles of mandible in the fetal period / M. A. Malas [et al.]. – Text (visual) : unmediated // Surg Radiol Anat. – 2006. – № 28 (4). – P. 364 – 371.

- Mandarim-de-Lacerda, C. A. Human mandibular prenatal growth: bivariate and multivariate growth allometry comparing different mandibular dimensions / C. A. Mandarim-de-Lacerda, M. U. Alves. – Text (visual) : unmediated // Anat Embryol (Berl). – 1992. – № 186 (6). – P. 537 – 541.

- Fetal age estimation using MSCT scans of the mandible / M. Minier [et al.]. – Text (visual) : unmediated // Int J Legal Med. – 2014. – № 128 (3). – P. 493 – 499.

- Normal mandibular growth and diagnosis of micrognathia at prenatal MRI / U. Nemec [et al.]. – Text (visual) : unmediated // PrenatDiagn. – 2015. – № 35 (2). – Р. 108 – 116.

- Endosteal blood supply of the mandible: anatomical study of nutrient vessels in the condylar neck accessory foramina / M. Olivetto [et al.]. – Text (visual) : unmediated // Surg Radiol Anat. – 2020. – № 42 (1). – P. 35 – 40.

- Radlanski, R. J. Prenatal development of the human mandible. 3D reconstructions, morphometry and bone remodelling pattern, sizes 12–117 mm CRL / R. J. Radlanski., H. Renz, M. C. Klarkowski. – Text (visual) : unmediated // Anat Embryol (Berl). – 2003. – № 207 (3). – P. 221 – 232.

- Roelfsema, N. M. Three-dimensional ultrasound study of fetal craniofacial anatomy // N. M. Roelfsema. – Rotterdam, 2007. – 190 p. – Text (visual) : unmediated.

- The fetal mandible: a 2D and 3D sonographic approach to the diagnosis of retrognathia and micrognathia / D. Rotten [et al.]. – Text (visual) : unmediated // Ultrasound Obstet Gynecol. – 2002. – № 19 (2). – P. 122 – 130.

- Distribution of matrix proteins in perichondrium and periosteum during the incorporation of Meckel's cartilage into ossifying mandible in midterm humanfetuses: an immunohistochemical study / S. Shibata [et al.]. – Text (visual) : unmediated // Anat Rec (Hoboken). – 2014. – № 297 (7). – P. 1208 – 1217.

- Assessment of the facial features and chin development of fetuses with use of serial threedimensional sonography and the mandibular size monogram in a Chinese population / M. Y. Tsai[et al.]. – Text (visual) : unmediated // Am J Obstet Gynecol. – 2004. – № 190 (2). – P. 541 – 546.

- Wozniak, J. Mathematical assessment of fetal facial skeleton development / J. Wozniak [et al.]. – Text (visual) : unmediated // Archives of Perinatal Medicine. – 2010. – Vol. 16, № 4 H. – P. 211 – 217.

- Wyganowska-Świątkowska, M. The Meckel's cartilage in human embryonic and early fetal periods / M. Wyganowska-Świątkowska, A. Przystańska. – Text (visual) : unmediated // Anat Sci Int. – 2011. – № 86 (2). – P. 98 – 107.