К вопросу о развитии экономики: от ручного труда к цифровизации

Автор: Усова Н.В., Логинов М.П.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Теории политики, экономики и управления

Статья в выпуске: 3 т.14, 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение: прогнозирование экономических процессов, а также планирование деятельности невозможно без учета специфики текущего этапа развития экономики и ожидаемых преобразований. В литературе научно-технические революции, технологические уклады и научно-технический прогресс не рассматриваются в комплексе.

Экономический цикл, технологический уклад, научно-технический прогресс, эволюция, экзогенные факторы, эндогенные факторы, прогноз развития

Короткий адрес: https://sciup.org/147246727

IDR: 147246727 | УДК: 330.8 | DOI: 10.17072/2218-9173-2022-3-377-402

Текст научной статьи К вопросу о развитии экономики: от ручного труда к цифровизации

Экономика не является статичным объектом исследования. За время своего существования она претерпела немало изменений, прошла определенные этапы развития, в которых важную роль играли научно-технические знания, приведшие к внедрению и активному использованию новых производственных технологий и, как следствие, появлению новых товаров и рынков.

Отметим, что эволюция экономических процессов характеризуется определенной цикличностью. Именно это представляет собой одну из наиболее значимых макроэкономических проблем. Так, циклическое развитие характеризуется неравномерностью и волнообразностью и связано не только с экономическим ростом: от смены этапов экономического цикла и пространственной трансформации национальной экономики возникает синергетический эффект.

Однако, отдавая должное внимание экономическим циклам, исследователи не рассматривают в комплексе влияние на экономику других важных факторов и процессов: научно-технических революций (далее – НТР), технологических укладов и научно-технического прогресса (далее – НТП), что не позволяет в полной мере выявить специфику и временные границы смены роли человека в производственном процессе. А без учета специфики текущегоэтапаразвитияэкономикииожидаемыхпреобразованийневозможно прогнозирование экономических процессов и планирование деятельности.

Целью статью является рассмотрение эволюции экономики с учетом цикличности ее развития на основе наложения этапов НТП, НТР и технологических укладов.

Теоретическая значимость исследования заключается в приращении знаний в области развития экономики на основе применения эволюционного подхода и предложении периодизации развития экономики на основе смены роли человека в производственном процессе. Практическая значимость – в возможности учета теоретических положений при разработке стратегических документов развития на национальном или отраслевом уровне. Все это в совокупности позволило получить результаты, обладающие научной новизной и позволяющие развить существующие теоретические подходы.

МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе проведения исследования были рассмотрены труды по нескольким блокам: эволюция экономической мысли (Блауг, 1994; Блауг, 2008; Кейнс, 2011; Маркс, 1953; Маршалл, 1993; Мизес, 2012; Туган-Барановский, 1997; Шумпетер, 2007); циклическое развитие экономики и различные подходы к выделению циклов (Баранов, 2014; Кондратьев, 1989; Кондратьев, 1993; Кондратьев, 2002; Митчелл, 1930; Куряев, 2005; Kitchin, 1923; Kuznets, 1930; Kuznets, 1940); формирование и смена технологических укладов (Глазьев и др., 1991; Глазьев и др., 1992; Глазьев, 2018; Перес, 2011); а также специфика постиндустриального общества (Белл, 1999; Дракер, 1999; Друкер, 2007; Кастельс, 2000; Кастельс и Химанен, 2002; Ларин и Соколов, 2018; Masuda, 1981).

Вопросы цифровизации и информатизации нашли свое отражение в трудах ряда отечественных авторов (Гиль и Морозов, 2019; Грейскоп и Кузяшев, 2021; Коваленко и Мурашова, 2020; Мамаева, 2021; Милкова, 2020; Попов, 2018; Шигаев, 2019), которые посвящены как общим вопросам, так и учитывающим отраслевую специфику.

Изначально циклическое развитие экономики связывали с процессами, которые появлялись вне экономики. Причем в этих процессах отсутствовала какая-либо системность, они были случайными и неконтролируемыми, что и сделало невозможной быструю реакцию экономики на возникающие ситуации. Именно этой точки зрения придерживались представители экстернальных теорий циклического развития. У. Джевонс, П. Самуэльсон, У. Нордхаус, Й. Шумпетер и другие в качестве ключевых факторов циклических колебаний рассматривали внешние (экзогенные) факторы, находящиеся за пределами экономической системы:

– военные действия и политические потрясения, приводящие к перестройке структуры экономики и переориентации производства;

– освоение территорий с последующей миграцией населения;

-

– рост численности населения и усиление социального неравенства;

– климатические изменения;

– НТП и появление прорывных технологий, меняющих архитектуру экономики.

Существенный вклад в развитие теории циклического развития внес Й. Шумпетер (Шумпетер, 2007). На его взгляды значительно повлияли основоположники австрийской экономической школы Ф. фон Визер и О. фон Бем-Баверк, а также представитель новой (молодой) исторической школы Г. фон Шмоллер (Куряев, 2005). Именно Шумпетер впервые стал изучать экономическую динамику в противовес статическому анализу. В своей теории нововведений он утверждал, что причина циклического развития – во внедрении новых технологий и качественно новых орудий труда. Процесс роста, согласно исследователю, возникает скачкообразно, так как обусловлен техническими новинками и освоением новых инвестиционных проектов.

Для получения прибыли решающим фактором становится не конкуренция цен или качества, а конкуренция новых продуктов, технологий, источников обеспечения и организационных форм. Вследствие использования изобретений, открытий либо новинок система начинает отдаляться от равновесия и стремится к новому состоянию равновесия, но уже на другом уровне технического обеспечения. Следовательно, формируется новое состояние экономической системы, к которому необходимо приспосабливаться компаниям, и здесь уже наблюдается циклическое развитие экономики в целом.

В свою очередь, в интернальных теориях в качестве причин циклического развития экономики выступают факторы, находящиеся внутри экономической системы, то есть рассматривается сам механизм экономической системы, такие его элементы, как денежно-кредитная политика, развитие рынка труда и инвестиционных процессов, макроэкономическое равновесие, а также динамика совокупного предложения. Среди авторов, которые придерживаются данной точки зрения, можно выделить (Кейнс, 2011; Маркс, 1953; Туган-Барановский, 1997; Фридмен и Хайек, 2003 и др.).

К внутренним (эндогенным) факторам относятся:

-

– изменение спроса на различные товары и услуги;

-

– усиление социального неравенства;

-

– изменение положения государства на мировой арене;

-

– развитие интернет-технологий;

-

– физическое и моральное устаревание основных средств производства;

-

– монетарная политика государства, приводящая к удорожанию/удешев-лению финансовых инструментов;

-

– перепроизводство.

Так, К. Маркс в теории промышленных циклов утверждает, что возникновение кризисов в экономике обусловлено противоречиями капитализма, а периодичность – массовым обновлением основного капитала (Маркс, 1953).

Ряд теорий рассматривают в качестве ключевого финансовый аспект. Так Р. Хоутри и И. Фишер (кредитно-денежная концепция) видят причину циклического развития экономики в нарушении денежного спроса и предложения (Тупчиенко и Кривцова, 2014, с. 5). В рамках данной концепции кризис представляет собой чисто монетарное явление, зависящее от объема обращающейся денежной массы.

М. Фридмен (монетарная теория) объясняет все нестабильностью денежного обращения. В свою очередь А. Афтальон, Г. Кассель и М. Туган-Барановский (теория перенакопления капитала) связывают цикличность экономики с диспропорциями в структуре производства.

Интерес представляют кейнсианская теория и теория недопотребления Ж. Сисмонди и К. Родбертус-Ягецова. По мнению Дж. Кейнса, развитие капиталистического общества сопряжено с рядом факторов, которые не могут быть выявлены изначально и, следовательно, преодолены. К ним, в частности, относятся массовая безработица и несоответствие спроса и предложения. Кроме того, все проблемы циклического развития экономики и наступления кризисов лежат в плоскости эффективности и предельной полезности капитала. В кейнсианской теории цикл представляет собой результат взаимодействия нескольких составляющих, а именно национального дохода, потребления и накопления капитала, рыночного механизма (Кейнс, 2011). Теория недопотребления связывает возникновение кризиса с недостаточным потреблением и снижением доли заработной платы в национальном доходе (Тупчи-енко и Кривцова, 2014, с. 5).

На современном этапе наблюдается синтез экстернальных и интерналь-ных теорий циклического развития. Это обусловлено тем, что невозможно провести четкую границу по воздействующим факторам. Так, колебания экзогенных факторов выступают в качестве предпосылок к действию эндогенных факторов. К примеру, в экстернальных теориях к факторам циклического развития относится НТП, а в интеральных – развитие интернет-технологий. Оба фактора взаимозависимы, что находит свое подтверждение, когда Интернет становится не просто площадкой для взаимодействия, а двигателем развития экономики и совершенствования деятельности предприятий и организаций на локальном, региональном, национальном, а также международном уровнях. Наблюдается структурная перестройка экономики, что выражается в обновлении большинства технологических процессов производства товаров и оказания услуг.

Все это послужило основой для дальнейшего исследования вопросов циклического развития экономики и прогнозирования эволюции экономики с точки зрения НТП, НТР и технологических укладов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

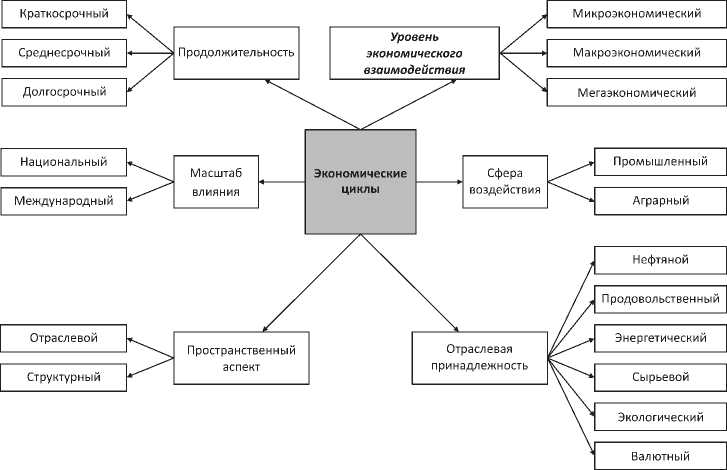

Рассматривая циклическое развитие экономики, следует отметить, что существуют различные признаки экономических циклов. В частности, И. А. Баранов выделяет целый ряд критериев: пространственный аспект и отраслевую принадлежность, продолжительность, масштаб влияния и сферу воздействия (Баранов, 2014). При этом, по нашему мнению, существующие подходы к классификации не учитывают циклического развития экономики с точки зрения уровня экономического взаимодействия. Мы предлагаем рассматривать циклическое развитие на микроэкономическом, макроэкономическом и мегаэкономическом уровнях экономического взаимодействия, каждый из которых обладает определенной спецификой. Дополненная классификация экономических циклов представлена на рисунке.

Рис. Классификация экономических циклов по различным основаниям / Fig. Classification of economic cycles on various grounds

Источник: составлено авторами с опорой на типологизацию, предложенную (Баранов, 2014).

Таким образом, предлагаем выделить три уровня возникновения и развития экономических циклов (табл. 1).

Таблица 1 / Table 1

Подходы к циклическому развитию экономики с точки зрения уровня экономического взаимодействия / Approaches to the cyclical development of the economy in terms of the level of economic interaction

|

Автор подхода |

Характеристика циклического развития экономики |

|

Микроэкономический уровень |

|

|

Дж. Китчин (Kitchin, 1923) |

Циклы относятся к краткосрочным и продолжаются 3–4 года. Причина их возникновения – запаздывание информации для принятия решений коммерческими организациями. Как следствие, запаздывание в принятии решений по загруженности производственных мощностей. Наличие данной асимметрии приводит к нарушению рыночного равновесия, что проявляется в изменении как товарного предложения, так и представленных на рынке компаний. |

|

К. Жюгляр (Блауг, 1994) |

Циклы относятся к среднесрочным и охватывают период от 7 до 11 лет. Для экономических циклов К. Жюгляра характерно не просто изменение уровня загруженности производственных мощностей и объемов товарных запасов, как это было выделено у Дж. Китчина, но также изменение уровня безработицы и объемов инвестиций в основной капитал. В частности, присутствует несовпадение между временем принятия инвестиционного решения и строительством производственных мощностей. |

|

Макроэкономический уровень |

|

|

С. Кузнец (Kuznets, 1940) |

Циклы С. Кузнеца имеют довольно длительный временной период – 20–22 года. Основными причинами циклического колебания являются демографические процессы (иммиграция), а также сопутствующие им изменения в объемах строительства, что позволило назвать их «демографическими» или «строительными» циклами. На современном этапе данные циклы рассматриваются также и как технологические, инфраструктурные. В рамках этих циклов наблюдается массовое обновление основных технологий. Яркий тому пример – активное развитие IT-сферы, что в последнее десятилетие ХХ века привело к перенасыщению данного рынка и усилению актуальности разработки новых товаров и услуг. |

|

К. Фримен (Freeman, 1997; Freeman and Perez, 1988) |

Продолжительность цикла составляет 120 лет. К. Фримен, один из авторов концепции национальных инновационных систем, видит предпосылки для повышательного отрезка длинной волны не только в радикальных инновациях в рамках одного либо нескольких секторов, с последующим ростом в них, но и в распространении технологической парадигмы на всю экономическую систему. |

|

Автор подхода |

Характеристика циклического развития экономики |

|

Мегаэкономический уровень |

|

|

Н. Д. Кондратьев (Кондратьев, 1989; 1993; 2002) |

Периодические циклы сменяющихся подъемов и спадов современной мировой экономики продолжаются от 48 до 55 лет. Возникновение «длинных волн» связано с технологическим прогрессом и со структурной перестройкой экономики. Как следствие, возникает необходимость в обновлении основного капитала, а также в появлении новых технологий и отраслей. По мнению Н. Д. Кондратьева, циклы состоят из чередования фаз относительно высоких и относительно низких темпов экономического роста. Причем перед началом повышательной волны активизируются технические изобретения и открытия, меняются условия денежного обращения, усиливается роль отдельных стран в мировой экономике. Крупные социальные потрясения (военные действия, революции) больше характерны для повышательной волны, чем понижательной. В свою очередь, для понижательных волн свойственна длительная депрессия в агропромышленном комплексе. |

Источник: составлено авторами.

В современных условиях трансформации национальной экономики и усиления цифрового аспекта во взаимодействии между участниками различных рынков предложенные подходы к выделению классификационных признаков требуют уточнения. Так, если посмотреть на критерий «масштаб влияния», можно наблюдать нивелирование регионального и корпоративного уровней. В свою очередь, «пространственный аспект» полностью исключает цифровой сегмент экономики, выделяя лишь отраслевой и структурный.

Развитие экономики характеризуется взаимовлиянием и переменами на микро-, макро- и мегауровне, происходит переход к новому технологическому укладу и цифровой модели национальной экономики, что подтверждает необходимость дополнения существующих подходов к классификации экономических циклов критерием «уровень экономического взаимодействия».

Выделение уровней экономического взаимодействия укладывается в логику НТП и НТР. Так, мегаэкономический уровень коррелирует со сменой картин мира и переходом от одного технологического уклада к другому. В свою очередь, «длинные волны» Н. Д. Кондратьева, по нашему мнению, характеризуют глобальный уровень развития экономики (Кондратьев, 1989; Кондратьев, 1993; Кондратьев, 2002). При рассмотрении макроэкономического уровня наибольший интерес представляет подход С. Кузнеца (Kuznets, 1940; Kuznets, 1940). При этом К. Жюгляр и Дж. Китчин основной источник циклического развития видели в асимметрии информации, причем на корпоративном уровне, что соответствует микроэкономическому уровню (Kitchin, 1923; Блауг, 2008). Кроме того, немаловажной является скорость принятия инноваций и перестраивания технологических процессов и организационно- 384

экономических отношений. На микроэкономическом уровне это происходит быстрее, чем на других уровнях, и затрагивают эти изменения различное количество процессов и участников.

Для нас интерес представляет мегаэкономический уровень, и в дальнейшем полученные результаты будут использованы при изучении более узких вопросов, связанных с цифровой моделью национальной экономики.

Обратимся к историческим этапам развития НТП. В таблице 2 систематизированы основные характеристики НТП, отражающие те коренные изменения, которые произошли в экономике за довольно короткий срок.

Таблица 2 / Table 2

Исторические этапы развития научно-технического прогресса / Historical stages in the development of scientific and technological progress

|

Этап |

Характеристика этапа развития научно-технического прогресса |

|

I этап. Механистическая картина мира (XVII в. – середина XVIII в.) |

Первая промышленная революция. Использование пара. Переход от ручного труда к машинному на научной основе. Появление мануфактурного производства. Создание ртутного термометра, воздушного насоса, барометра, микроскопа и др. |

|

II этап. Машинное производство и появление первых технических наук (вторая половина XVIII в. – середина XIX в.) |

Формирование научно-технических знаний на основе использования в инженерной практике знаний естественных наук. Создание научного фундамента теплотехники, зарождение электротехники, закладывание аналитических основ механических наук. Использование электроэнергии. Развитие крупного капиталистического производства и промышленный переворот. Появление новых отраслей (машиностроение, самолетостроение, производство алюминия), видов производств и технических изобретений. Изобретение универсального теплового двигателя, суппорта. Изобретение и применение рабочих машин как части технического устройства становится отправной точкой в процессе перехода от мануфактурного производства к машинному. Впервые рабочие машины применяются в текстильном производстве. |

|

Этап |

Характеристика этапа развития научно-технического прогресса |

|

III этап. Массовое производство (последняя треть XIX в. – начало XX в.) |

Завершение перехода к развитию науки через систему профессиональной деятельности и образования, основой которых стала механистическая картина мира. Построение ряда фундаментальных технических теорий. Изобретение трактора, аэроплана, танка, фонографа, кинематографа, радио, создание электродвигателя с переменным током и двигателя внутреннего сгорания. Благодаря изобретению сборочного конвейера технические новшества поступают в массовое производство. Технические знания приобретают все признаки научного знания (научные методы исследования, оформление получаемых знаний в виде научного предмета, специальная социальная организация деятельности по выработке научных знаний). |

|

IV этап. Формирование информационного общества (вторая половина ХХ в. – середина XXI в.) |

Новая информационная эпоха, формирование информационного общества. Появление атомной энергетики, ракетной техники, создание синтетических материалов, телевидения, электронно-вычислительных машин. Возникновение новых областей научно-технического знания: ядерной физики, ядерного приборостроения, теоретического и экспериментального материаловедения, теории создания искусственных материалов. Зарождение квантовой науки и развитие теоретических дисциплин лазерной техники. Создание научного обеспечения пилотируемых космических полетов, разработка проблем автоматизации и управления в сложных технических системах обусловили развитие теории автоматического управления, теории информации, а также средств и систем обработки информации. |

|

V этап. Цифровое общество (с середины ХХI в.) |

Повсеместное внедрение цифровых технологий. Цифровое управление процессами и применение искусственного интеллекта, Big Data, цифровых платформ, беспилотных аппаратов, VR/AR, Интернета вещей. Основной ресурс – цифровые данные. |

Источник: составлено авторами с использованием (Медунецкий и Силаева, 2016).

Прогнозирование развития каких-либо процессов и явлений невозможно без обращения к предыдущему опыту и учета уже имеющихся научных трудов. Актуальность приобретает выделение специфики каждого из этапов НТП и проведение ретроспективного анализа при рассмотрении технологических укладов и НТР, оказавших ключевое влияние на экономические процессы в мире.

Так, рассматривая эволюцию общества и проводя ретроспективный анализ развития экономики, важно отметить, что Д. Белл и Е. Масуда выделяют постиндустриальное общество. По мнению Д. Белла, информация выступает в качестве базового ресурса, а обмен ею осуществляется на основе телекоммуникаций и компьютеров. При этом главная роль в данном обществе отведена компьютеру, благодаря которому осуществляется организация и обработка информации и знаний (Белл, 1999). В свою очередь Е. Масуда полагает, что в основе информационного общества лежат компьютерные технологии (Masuda, 1981). Изменения технического характера приводят к повышению качества жизни, а также к информатизации производства и общества.

Рассматривая информационное общество, П. Друкер говорит о посткапиталистическом обществе и отмечает, что ключевой характеристикой нового общества является переход от индустриального хозяйства к экономической системе, основанной на знаниях и информации. Именно новые информационно-коммуникационные технологии становятся драйвером развития (Дракер, 1999; Друкер, 2007).

М. Кастельс отмечает, что постиндустриальное общество является сетевым, так как функции и процессы в нем реализуются по принципу сетей. В качестве ключевого фактора выступает богатство знаний, а также модель взаимоотношений по принципу «человек – сеть»; специфика информационного общества – в ускоряющейся технологии обработки информации и развитии информационных наук. С точки зрения М. Кастельса, сетевые структуры становятся основой для обеспечения устойчивого развития и возникновения «сетевого общества» (Кастельс, 2000; Кастельс и Химанен, 2002).

Сеть обладает гибкостью, адаптированностью и эволюционной сущностью. Электронные коммуникации распространяются на всю жизнедеятельность социума, и появляется глобальная электронная коммуникационная система – сеть.

Немаловажным фактором, о котором также пишет М. Кастельс, является проблема «цифрового разрыва», которая тесно связана с уровнем доступа к сети Интернет и наличием навыков работы в цифровом пространстве.

Таким образом, по мнению М. Кастельса, если для индустриального этапа развития характерен индустриализм, то в рамках нового этапа – сетевого – ключевым фактором становится информация, а обеспечение конкурентоспособности национальной экономики основано на обладании информационными технологиями.

Внедрение новых технологий и формирование сетевого общества неразрывно связаны с эволюцией технологических укладов и НТП, который направлен на повышение эффективности производства, обеспечение интенсивного экономического роста, совершенствование структуры национальной экономики и решение проблем в отдельных ее секторах. Рассмотрение этапов развития экономики без выделения ключевых этапов развития технических наук невозможно, так как между техническим аспектом и экономическим есть прямая зависимость.

Еще одним фактором, влияющим на экономическое развитие, являются НТР.

До первой НТР в качестве источников энергии выступали энергия ветра, падающей воды, мышечная сила животных и людей. Изобретение парового двигателя стало отправной точкой серии НТР, а его применение позволило существенно увеличить возможности человека. Последующие НТР также меняли деятельность общества, и можно проследить смену их приоритетных источников.

Первая НТР стала переломным моментом в жизни общества, так как произошел переход от ручного труда к машинному производству. Наступил «век пара». Благодаря второй НТР его сменил «век машин»: произошел переход к конвейерному производству, что позволило обеспечить массовый выпуск и массовый сбыт дешевых товаров. Третья НТР стала «веком микроэлектроники». Именно появление сети Интернет и развитие информационнокоммуникационных технологий послужили драйверами развития новых видов деятельности и преобразования существующей модели экономики. Третья НТР стала предпосылкой цифровой революции, которую мы наблюдаем сегодня. Именно с середины ХХ века цифровые технологии входят в жизнь общества и начинается процесс цифровизации. Появление компьютеров, мобильных телефонов, рост доступности сети Интернет ускоряет цифровую трансформацию. Можно утверждать, что именно третья НТР стала основной предпосылкой и драйвером четвертой НТР, в основе которой лежат такие инновации, как Big Data, 3D-принтер, беспилотные аппараты, виртуальная и дополненная реальность, нейросети и искусственный интеллект.

Таким образом, происходит усложнение производственного процесса и его автоматизация. Если первые три НТР были ориентированы именно на трансформацию производственного процесса, то последняя революция полностью меняет привычный образ жизни человека, большинство процессов замещаются искусственным интеллектом и переносятся в сеть Интернет. Наблюдается активное развитие сферы услуг и ее цифровая трансформация с учетом накопленного опыта преобразований, а также основного вектора цифровой трансформации экономики. Кроме того, разворачивается новая технологическая революция, которая связана с переходом в качественно иное состояние, где движущими силами становятся информация и информационные технологии. Все большую значимость приобретает цифровизация всех сфер деятельности, начиная с системы государственного управления и заканчивая жизнедеятельностью индивида.

Пятая НТР будет основана не только на прошлом опыте, но и на изменении потребностей человека. Актуальность приобретают экологичность, перенос всех процессов в цифровое пространство. Прогнозируемая промышленная революция будет базироваться не только на происходящих в обществе трансформационных процессах, но и на существующих научных исследованиях.

Переход к новой модели экономики и формирование сетевого общества способствуют трансформационным процессам, выражающимся в изменении роли человека в производственном процессе. Причем эти перемены будут варьироваться от упрощения производственного процесса за счет внедрения прогрессивных технологий, что связано с обучением и повышением квали- фикации персонала, до полного вывода человека из производственного процесса. Разумеется, это крайние случаи, но при этом мы можем утверждать, что профессиональные компетенции будут трансформироваться и востребованность профессий будет претерпевать изменения. Прогнозируется активное использование цифровых технологий, таких как Big Data, виртуальная и дополненная реальности, искусственный интеллект, облачные сервисы, Интернет вещей. Встает вопрос о декарбонизации экономики, о переходе к интеллектуальной экономике. Уже сейчас можно наблюдать рост востребованности дистанционных технологий и персонализации продукции.

В таблице 3 предложены наши характеристика промышленных революций и прогноз пятой промышленной революции, выделены ее предпосылки и прогнозируемые результаты.

Таблица 3 / Table 3

Особенности смены научно-технических революций /

Features of the change of scientific and technical revolutions

|

Промышленная революция |

Характеристика промышленной революции |

|

Первая промышленная революция – энергетическая (первая половина XVII в. – начало XIX в.) |

Переход от ручного труда к машинному производству. Использование водяного пара и паровых машин в промышленности. Результаты: механизация основных технологических процессов; существенное повышение производительности труда; расширение товарообмена, а также снижение издержек, как транспортных, так и производственных; снятие ограничений на размещение крупных производственных мощностей благодаря освоению подземной добычи высококалорийного каменного угля с последующим выводом его на рынок. |

|

Вторая промышленная революция – машиннотехническая (вторая половина XIX в. – начало XX в.) |

Создание крупного машинного производства. Основа индустриализации – конвейерное производство, обеспечивающее выпуск дешевых товаров массового спроса. Актуализация широкого использования электроэнергии и нефтяных топлив, а также электродвигателей и двигателей внутреннего сгорания; развитие крупнотоннажной органической химии. Результаты: высокая производительность труда на установках любой мощности; дальнейшее развитие железнодорожного и водного транспорта; возникновение автомобильного и авиационного видов транспорта; существенное расширение географии сбыта готовой продукции и сырья; рост мобильности населения; формирование базовых отраслей современной экономики (промышленность, транспорт, сельское хозяйство). |

|

Промышленная революция |

Характеристика промышленной революции |

|

Третья промышленная революция – информатизация (середина XX в. – начало XXI в.) |

Внедрение информационных и коммуникационных технологий во все сферы деятельности человека, автоматизация и роботизация процессов; формирование транснациональных корпораций; использование атомной энергии; развитие электроники, космической техники, расцвет крупной промышленности; массовое внедрение электроники и средств автоматизации технологических процессов, компьютерной техники, информационнокоммуникационных технологий, создание сети Интернет. Основными инновациями стали персональный компьютер, сеть Интернет, портативный компьютер. Результаты: усиление урбанизации и появление мегаполисов; рост мобильности населения; кардинальное усовершенствование управления производственными процессами, повышение качества производимой продукции и снижение издержек; повышение эффективности международного разделения труда, глобализация производственных отношений и формирование мировых рынков товаров и услуг; существенное развитие сферы услуг, ставшей ключевым элементом современной экономики. |

|

Четвертая промышленная революция– цифровая (2011 г. – середина XXI в.) |

Коренное изменение привычного мира, выражающееся как в технологических инновациях, так и в изменениях отраслевой структуры экономики, социальном расслоении, обусловленном исчезновением старых профессий и появлением новых; преобразование технологии производства на основе электроники; применение биотехнологий. Основные инновации: Big Data, 3D-принтер, беспилотные аппараты, виртуальная и дополненная реальности, нейросети и искусственный интеллект. Результаты: переход на возобновляемые источники энергии; появление Интернета вещей; экономика совместного использования; сетевой и коллективный доступ и потребление; уменьшение значимости производственного персонала; активное использование социальных сетей и медиапространства для передачи информации и выстраивания коммуникаций. |

|

Пятая промышленная революция – «зеленая» (с середины XXI в.). Авторский прогноз |

Предпосылки: переход к новой модели экономики; инновационное дальнейшее развитие технологий Big Data, виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта, облачных сервисов, Интернета вещей. Результаты: полная замена человека технологиями; продукция массово персонализированная; максимальное использование дистанционного формата; развитие цифровой логистики; деурбанизация экономики; главный драйвер – сохранение окружающей среды. |

Источник: составлено авторами.

Наблюдается стремительное преобразование технологического процесса. Так, за период с XVII по XXI век произошли коренные изменения как в технологическом плане, так и в структуре экономики. В XXI веке большинство стран стоит на пороге новой революции, связанной с цифровизацией экономики, повсеместным внедрением информационно-коммуникационных технологий и новых цифровых бизнес-моделей, что, в свою очередь, приводит к расширению ассортимента предлагаемых товаров и услуг, а также совершенствованию процесса их предоставления на рынке.

Начало первого этапа НТП совпадает с началом первой НТР. В дальнейшем происходит ускорение НТП и наблюдается асинхронность этапов НТП и НТР.

Ключевое отличие НТП от НТР заключается в том, что НТП – явление самостоятельное и на его темпы невозможно повлиять, а основная задача здесь – совершенствование производственного процесса. В свою очередь, НТР имеет более короткие сроки, ее результат – коренные качественные изменения. В ходе НТР наблюдается интеграция науки и производства, смена традиционных технологий на инновационные с принципиально новыми подходами к организации труда и производства.

На современном этапе развития необходимы трансформация существующих и нахождение новых ресурсов, которые до того не были известны. Время великих географических открытий прошло и нахождение крупных месторождений полезных ископаемых уже затруднительно, а повышение эффективности использования разрабатываемых месторождений сопряжено с определенными капиталовложениями.

В условиях высокой турбулентности развития меняются и экономические циклы. Сейчас их продолжительность составляет четыре–пять лет, причем наступление кризиса имеет более плавный характер, а переход от кризиса к новому подъему – более затянутый, что обусловлено рядом факторов. Во-первых, увеличение доли крупных корпораций в общем объеме производимой продукции, что позволяет им доминировать на рынке и определять тренды развития. Во-вторых, влияние НТП на отраслевую структуру экономики, а также на величину и структуру спроса. Появление инновационных отраслей и совершенно новых товаров, не имеющих заменителей, приводит к изменению старых отраслей и снижению уровня спроса на их товары и услуги. Именно традиционные отрасли экономики подвержены влиянию инновационных процессов, и здесь возможно два направления развития: либо «отмирание» старой отрасли, либо ее трансформация и выход на технологически новый уровень развития. В-третьих, глобализация экономических процессов и международное разделение труда. Синхронизация циклического развития экономики в ряде стран обусловлена наличием технологических связей и достаточно тесными межгосударственными связями.

Кроме того, на современном этапе циклическое развитие экономики тесно связано с технологическими укладами. Впервые о них упомянул Н. Д. Кондратьев, но сам экономический термин был введен только в конце ХХ века Д. С. Львовым и С. Ю. Глазьевым (Глазьев и др., 1992). При этом ведущими исследователями технологического уклада сегодня являются С. Ю. Глазьев и К. Перес.

По мнению К. Перес, внедрение и масштабное применение новых технологий проходит в два этапа. На первом этапе совершенствуется структура экономики, внедряются новые способы осуществления предпринимательской деятельности. Старые, применяемые технологии утрачивают актуальность и востребованность, а инновационные находят все больший отклик и занимают доминирующее положение. На втором этапе наблюдается уже не технологическое развитие, а институциональное (Перес, 2011).

С. Ю. Глазьев, рассматривая циклическое развитие экономики в 90-е годы прошлого века, проводит параллель между технологическими укладами и существенными изменениями в технологии производства, о которых говорил Н. Д. Кондратьев.

Широкому распространению технологий и инноваций способствует ряд факторов. Во-первых, кооперация, а также усиление конкурентной борьбы в реальном секторе экономики. Во-вторых, развитие научноисследовательских и опытно-конструкторских работ и коммерциализация изобретений. В-третьих, поддержка со стороны государства инновационной активности. В-четвертых, глобализация и мировая интеграция национальных экономик.

По мнению С. Ю. Глазьева, «технологические уклады – это группы совокупностей технологически сопряженных производств, выделяемых в структуре экономики, связанные друг с другом однотипными технологическими “цепочками” и образующие воспроизводящиеся целостности» (Глазьев, 2018, с. 38). Кроме того, С. Ю. Глазьев вводит в научный оборот понятие жизненного цикла технологического уклада и утверждает, что «каждый технологический уклад является самовоспроизводящейся целостностью, вследствие чего техническое развитие экономики не может происходить иначе, как путем последовательной смены технологических укладов» (Глазьев, 2018, с. 43). В развитии мировой экономики выделяется шесть технологических укладов, последний из которых мы сейчас наблюдаем. Предпосылкой возникновения и становления первого технологического уклада стало изобретение ткацких и прядильных машин и их использование в производственном процессе в Англии.

Характеристика технологических укладов по С. Ю. Глазьеву и прогнозируемого авторами седьмого технологического уклада представлена в таблице 4.

Таблица 4 / Table 4

Эволюция технологических укладов / Evolution of technological orders

|

Технологический уклад |

Характеристика технологического уклада |

|

Первый технологический уклад (1770–1830) |

Первая промышленная революция; мастерские и фабрики как основные формы организации производства; применение новых технологий; использование энергии воды; механизация труда; начало поточного производства в текстильной промышленности. Страны-лидеры: Великобритания, Франция, Бельгия. |

|

Технологический уклад |

Характеристика технологического уклада |

|

Второй технологический уклад (1830–1880) |

«Эпоха пара»; заводы как основная форма организации производства; строительство железнодорожных дорог; ускоренное развитие железнодорожного и водного транспорта на основе паровых машин; активное внедрение паровых двигателей в промышленное производство. Страны-лидеры: Великобритания, Франция, Бельгия, Германия, США. |

|

Третий технологический уклад (1880–1930) |

Автодорожное строительство; развитие тяжелого машиностроения и электротехнической промышленности на основе использования стального проката; множество открытий в области химии; господство монополий на рынке; начало концентрации банковского и финансового капитала. Страны-лидеры: Германия, США, Великобритания, Франция, Бельгия, Швейцария, Нидерланды. |

|

Четвертый технологический уклад (1930–1970) |

«Эпоха нефти»; концерны как основная форма организации производства; дальнейшее развитие энергетики с использованием нефти и нефтепродуктов, газа, средств связи, новых синтетических материалов; массовое производство товаров народного потребления, автомобилей, самолетов и различных видов вооружения; широкое распространение компьютеров и программных продуктов; использование атомной энергии в военных и мирных целях; массовое производство, основанное на конвейерных технологиях; образование транснациональных и межнациональных компаний, осуществляющих прямые инвестиции в рынки различных стран. Страны-лидеры: США, страны Западной Европы, СССР. |

|

Пятый технологический уклад (1970–2010) |

Транснациональные корпорации и малый наукоемкий бизнес как основные формы организации производства; ключевые сферы – авиастроение, информационные и телекоммуникационные технологии; применение технологий, используемых в микроэлектронной промышленности, вычислительной, оптико-волоконной технике, программном обеспечении, телекоммуникациях, роботостроении, при производстве и переработке газа, оказании информационных услуг; производство, основанное на использовании биотехнологий, космической техники, химии новых материалов с заданными свойствами. Страны-лидеры: страны Евросоюза, США, Канада, Южная Корея, Китай (Тайвань). |

|

Шестой технологический уклад (2010–2057) |

Эпоха нанобиотехнологий; выход на принципиально новый уровень управления экономикой, государством и обществом; развитие и применение высоких технологий. В основе – глобальные информационные сети, система искусственного интеллекта, нанотехнологии, клеточные технологии, технологии, используемые в генной инженерии, водородной энергетике и управляемых термоядерных реакциях. Страны-лидеры: США, Германия, Китай, Россия. |

|

Технологический уклад |

Характеристика технологического уклада |

|

Седьмой технологический уклад (с 2057 г.). Авторский прогноз |

Экономика экологии как главный драйвер; максимальная замена труда человека на цифровые технологии; дезурбанизация; развитие цифровой логистики, кибербезопасности; инновационные технологии седьмого технологического уклада. Страны-лидеры: США, Китай, Россия. |

Источник: составлено авторами с использованием (Глазьев, 2018).

Как видно из таблицы 4, первые четыре технологических уклада характерны для индустриального (техногенного) общества, где ключевой сферой экономики выступала промышленность, а для экономической системы было характерно массовое товарное производство на основе общественного разделения труда и машинных технологий. Для данного периода основным фактором производства выступает капитал.

В свою очередь, пятый и начинающийся шестой технологические уклады – это эпоха постиндустриального (информационного) общества, где в качестве основного фактора производства выступают знания, ключевой сферой экономики стала уже сфера услуг и информации, а преобладающей экономической системой – высокоразвитая рыночная экономика, эффективно использующая результаты НТР, автоматизацию и информационно-компьютерные технологии. В конце 1960-х – начале 1970-х годов наблюдалась трансформация НТП, что выразилось в повышении производительности труда в сфере промышленности и последующем высвобождении части ресурсов, которые перешли в сферу услуг и тем самым стали катализатором ее развития. В результате сфера услуг заняла ведущее место в экономике развитых государств, внося существенный вклад в формирование валового внутреннего продукта.

Седьмой технологический уклад по времени совпадет с прогнозируемой пятой промышленной революцией – «зеленой», в результате которой ожидаются пересмотр роли человека в производственном процессе, персонализация продукции, развитие цифрового сегмента экономики и максимальное использование дистанционного формата, а также дезурбанизация, экологизация производства и потребления, снижение уровня использования природных ресурсов. Примечательно, что предпосылки дезурбанизации и развития дистанционных форматов взаимодействия наблюдаются уже сейчас.

Смена технологических укладов сопровождается рядом изменений:

– происходят перемены на корпоративном уровне (появляются новые эффективные инструменты, а также организационные и управленческие структуры, перепрофилируется рабочая сила);

– технологические инновации становятся ключевым фактором, «переориентирующим» инвестиционные потоки в новые сферы деятельности;

– изменяется мотивация у потребителей, их потребности и предпочтения смещаются в пользу товаров и услуг с высокой долей технологических инноваций;

– трансформируется структура рынка, появляются новые доминирующие компании.

Таким образом, происходящие изменения неизбежны для всех участников рынка, а для государства в целом важно не просто констатировать изменения, но и принять ряд мер, направленных на обеспечение своей конкурентоспособности.

На основе рассмотренных теоретических подходов авторами предлагается ввести следующую периодизацию развития экономики, учитывающую роль человека в производственном процессе и включающую в себя шесть этапов (табл. 5).

Таблица 5 / Table 5

Периодизация развития экономики на основе смены роли человека в производственном процессе / Periodization of economic development based on changing the role of a person in the production process

|

Этап |

Характеристика этапа развития экономики |

|

Ручной труд (до 1600 г.) |

Производственный процесс основан на использовании ручного труда. Начальный этап становления производства. Человек – активный и единственный участник производственного процесса. |

|

Механизация производства (1600– 1750) |

Развитие производственных процессов, начальный этап автоматизации на производстве. Главенствующая роль человека в производственных процессах. |

|

Машинное производство (1750–850) |

Становление крупного машинного производства. Снижение роли человека в производственных процессах. |

|

Расширенное производство (1850–1950) |

Роль человека в производственном процессе меняется: из активного участника в самом производстве он становится субъектом, принимающим производственные решения. |

|

Информатизация (1950–2020) |

Частичное исключение человека из производственного процесса. Роль человека сведена к обработке информации и принятию решений. Автоматизация всех процессов. |

|

Цифровизация (2020–2070) |

В зависимости от специфики производства человек максимально исключается из производственного процесса. В основе – взаимодействие по принципу «машина – машина», автоматизация и роботизация. |

Источник: составлено авторами.

Данный подход к периодизации иллюстрирует снижение значимости человеческого фактора в процессе производства, а также переход к машинному производству и использованию новейших для своего времени технологических решений. Применительно к шестому этапу – цифровизации – нами выделены ключевые характеристики, которые будут наблюдаться к концу этапа, то есть к 2070 году. Предлагаемая периодизация не противоречит рассмотренным выше технологическим укладам, НТР и НТП и коррелирует с уже существующими исследованиями развития экономических процессов и роста востребованности инновационных технологий.

Проведя сравнительный анализ временных периодов, можно утверждать, что до XVII века наблюдалось формирование предпосылок для перехода к НТП. Причем первый этап НТП, связанный с появлением машинного производства, был ориентирован на единичные отрасли. Лишь с XIX века процессы ускоряются, чему способствовали формировавшаяся инфраструктура и интегрированные компании и объединения. Одним из ключевых факторов ускорения производственных процессов стала скорость передачи товара / сырья и информации. С середины прошлого века начался новый этап НТП – формирование информационного общества. Это совпало с третьей промышленной революцией, характеризующейся цифровизацией деятельности и ускорившей переход от четвертого технологического уклада («эпохи нефти») к пятому (развитие информационно-информационных технологий, формирование транснациональных корпораций и наукоемких компаний), а затем и к шестому, в основе которого глобальные информационные сети и который может быть назван «эпохой глобальных сетей».

Шестой технологический уклад пока на стадии становления, но уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что такие направления, как развитие цифровой экономики, сферы услуг, а также усиление роли глобальных информационных сетей, позволяют обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономическую и социальную сферу, что даст возможность повысить не только качество жизни общества, но и конкурентоспособность национальной экономики на мировом уровне.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нами проведен ретроспективный анализ экономики с учетом цикличности ее развития. Путем наложения этапов НТП, НТР и технологических укладов предложен подход к периодизации развития экономики на основе смены роли человека в производственном процессе.

По результатам проведенного исследования выявлено, что существующие подходы к классификации циклов не учитывают такой критерий, как «уровень экономического взаимодействия», что послужило основанием для предложения выделить три уровня возникновения и развития экономических циклов: микроэкономический, макроэкономический и мегаэкономический.

Нами выдвинуто предположение, что с середины XXI века будет наблюдаться пятый этап развития НТП – «цифровое общество», для которого характерно повсеместное внедрение цифровых технологий, а основным ресурсом выступят цифровые данные.

Также с середины XXI века прогнозируется пятая промышленная революция – «зеленая», в результате которой роль человека в производственном процессе существенно изменится и главенствующее положение займут цифровые технологии. При этом, как уже отмечалось, выведение человека из производственного процесса и замена на технологические решения будут носить весьма дифференцированный характер, продукция станет массово персонализированной, использование дистанционного формата – максимальным;

продолжится развитие цифровой логистики, дезурбанизация экономики, а драйвером этих процессов будет сохранение экологии.

Нами сделано предположение, что в 2057 году наступит седьмой технологический уклад, главным драйвером которого станет экономика окружающей среды, а результатом – максимальная замена труда человека на цифровые технологии, дезурбанизация, развитие цифровой логистики и кибербезопасности, инновационные технологии.

На основе систематизации этапов НТП, выявленных и систематизированных особенностей НТР, а также подхода С. Ю. Глазьева к эволюции технологических укладов нами выделены этапы развития экономики с точки зрения изменения роли человека в производственном процессе и сделан вывод, что с наступлением каждого этапа значимость человека в производственном процессе снижается, а главенствующую роль начинают играть машины, оборудование и новейшие технологические решения.

Результаты проведенного исследования могут выступить в качестве базиса для изучения цифровой экономики и ее моделирования с учетом всей совокупности влияющих факторов.

Список литературы К вопросу о развитии экономики: от ручного труда к цифровизации

- Баранов И. А. Типологизация экономических циклов и модельный инструментарий их исследования // Российское предпринимательство. 2014. № 5. С. 20-26. EDN: RYYVML

- Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования / Пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. М.: Academia, 1999. 956 с.

- Блауг М. 100 великих экономистов после Кейнса / Пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. СПб.: Экон. шк., 2008. 382 с. EDN: QSPRMV

- Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / Пер. с англ. М.: Дело Лтд, 1994. 687 с.

- Гиль А. В., Морозов А. В. От информатизации к цифровизации образовательного процесса // Образование и право. 2019. № 12. С. 129-135. EDN: RMTHIO