К вопросу о региональной программе по разрешению конфликтов среди населения (медиация на «вооружении» полиции во благо граждан)

Автор: Кузбагаров А.Н.

Журнал: Вестник Казанского юридического института МВД России @vestnik-kui-mvd

Рубрика: Социология девиантного поведения

Статья в выпуске: 4 (10), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с разрешением конфликтов среди населения в Российской Федерации. Автором статьи излагается предложение о создании правовой модели, которую можно принять и внедрить в рамках региональной государственной программы в примирении конфликтующих сторон. Ключевые слова: конфликт, полиция, пилотный регион, конфликтологи, конфликтологические клиники, юридические клиники.

Короткий адрес: https://sciup.org/142197531

IDR: 142197531

Текст научной статьи К вопросу о региональной программе по разрешению конфликтов среди населения (медиация на «вооружении» полиции во благо граждан)

Конфликты и споры сегодня являются теми составляющими, на которые самые различные общественные и государственные институты стали обращать самое пристальное внимание. Одни конфликты порождают качественно новый характер в отношениях конфликтующих, а другие могут привести к серьезным драмам как самих сторон конфликта, так и тех, кто рядом с ними. Последние без сомнения нуждаются в наблюдении (контроле) за ними, а если потребуется, и во вмешательстве третьих лиц с общественным (публичным интересом) вплоть до пресечения такого конфликта силой. Применительно к тем группам конфликтов, которые указаны выше, органы внутренних дел (далее – ОВД или полиция) в процессе выполнения своих задач соприкасаются и с теми, и с другими. Так, например, в процессе дознания или предварительного расследования факта причинения вреда жизни гр. А. может стать известно, что гр.А. был участником двух враждующих преступных группировок (криминальной разборки). С другой стороны, ОВД имеет дело с конфликтами на бытовой почве, в которых, например, соседи квартир через стенку, по площадке или комнат в коммунальной квартире не могут найти тишины, автономности и др. форм, чтобы не мешать друг другу. Сами по себе конфликты первой группы вряд ли следует «примирять», полицией участие в преступных группировках преследуется и карается по уголовному закону. В этой связи именно вторые и представляют авторский интерес в данной статье. Немного статистики.

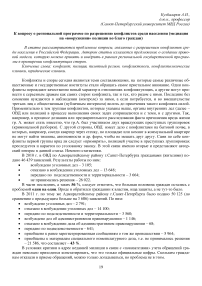

В 2010 г. в ОВД по Адмиралтейскому району г.Санкт-Петербурга гражданами (жителями) подано 46 439 заявлений. Результаты работы по ним:

возбуждено уголовных дел – 3 105;

отказано в возбуждении уголовных дел – 13 648;

передано по подследственности и территориальности – 3 664;

не принимались решения – 26 022.

В части последних, а таких 56 %, следует отметить, что большая половина граждан остались с проблемой один на один . Вроде и обратился гражданин к властям, ища защиты, а не тут-то было.

В 2011 г. по тому же Адмиралтейскому району г.Санкт-Петербурга было подано 50 125 (по сравнению с предыдущим больше на 3 686) заявлений. По ним:

возбуждено уголовных дел – 2 791;

отказано в возбуждении уголовных дел – 14 100;

передано по подследственности и территориальности – 3 560;

возбуждено дел об административном правонарушении – 1 146;

отказано в возбуждении дела об административном правонарушении – 68;

передано по подведомственности – 641;

приобщено к ранее зарегистрированным сообщениям о том же происшествии – 5 964;

приобщены к материалам специального номенклатурного дела, т.е. не принимались решения – 21 586, что составляет – 43 % .

В условиях критики в адрес недавней милиции в связи с «показателями» учета обращений граждан невольно приходится констатировать, что это только официальные цифры. Скольким гражданам отказали в приеме обращений, можно только догадываться, но проблема не в этом.

На сегодняшний день в условиях, когда общество ожидает от ОВД положительных результатов, когда в действительности объектом (предназначением) деятельности полиции являются защита прав и свобод граждан [1], полиция должна максимально реализовать свой потенциал в деле служения - человеку и гражданину, идя с ним плечо к плечу. Еще недавно граждане проявляли свою активную гражданскую позицию в деле противодействия правонарушениям (главным образом административно- и уголовно-правовым) в форме добровольно-народных дружин (ДНД). Современное общество существенно изменилось, изменились социально-экономические потребности его людского субстрата, стойкое место заняли товарно-денежные отношения, - в таких условиях должна меняться и полиция. В обществе, в котором растет активность в поиске удовлетворения благ, возрастает насыщенность происходящими событиями и фактами, в которых сталкиваются интересы отдельных индивидов и даже отдельных групп с одной стороны и власти - с другой. Все это ставит перед властью задачу найти такие приемы и способы управления обществом, которые были бы адекватными, безущербными, результативными и способными удовлетворять интересам каждого в отдельности, в том числе «индивида (группы)» и «власти». Обеспечительная роль права также ставит перед наукой права новые задачи поиска адекватных институтов, отвечающих потребностям человека, общества и власти.

Именно такое направление Президент России Д.А. Медведев озвучил в своем выступлении на расширенной коллегии МВД России 10 февраля 2012 г., на котором он призвал участников к построению партнерской модели взаимоотношений полиции и общества, закрепленной в Законе «О полиции» [2]. Президент России также отметил, что «полиция обязана помогать гражданам во всех потенциальных конфликтных ситуациях, от этого не уйти, даже если это, как принято говорить, вообще и не дело правоохранительных органов. Поэтому вам ( полиции, курсив мой - К.А. ) всегда всё равно придётся приходить на помощь тем, кто нуждается в этой помощи» [3]. Подводя итоги первого года работы полиции, в интервью СМИ Министр внутренних дел Российской Федерации в вопросе о преобразованиях в МВД России также выделил необходимость гуманизации «форм и методов работы полиции, переход взаимоотношений органа правопорядка и общества к партнерской модели, направленной на обеспечение эффективной защиты прав и свобод граждан» [4].

События, которые произошли в феврале 2012 г. в отделах полиции № 75 Санкт-Петербурга, «Дальний» в г. Казани, вызвали в обществе особую широкий резонанс.

Известный экономист Е.Ясин в своем интервью корреспонденту «Российской газеты» заметил: «У нас в стране крайне низкий уровень межличностного доверия. Люди не доверяют друг другу и одновременно публичным институтам»[5]. Ссылаясь на данные Европейского социального обзора, Е. Ясин отмечает, «что в России из выборки двадцати европейских стран полиция как публичный институт занимает последнее место»[6]. Такое же положение в целом сложилось и по отношению к силовым структурам. Не безупречны в России парламент и политические партии.

Анализ публикаций, выступлений участников прошедших заседания Общественного совета при МВД России 27 марта 2012 г., заседания круглого стола «Духовность. Нравственность. Закон» 28 марта 2012 г. [7] дает основания сделать как минимум два вывода.

Во-первых, образовалось четкое понимание того, что пока реформа в МВД России не принесла ожидаемых результатов. В этой связи не буду сторонником высказываний о «тупике» - выход всегда есть. Здесь ясно одно и стоит согласиться с писателем Даниилом Корецким: «Изменения … должны произойти не только в системе полиции, но и во всем государстве» [8].

Во-вторых, необходима консолидация нашего общества, сплочение его членов в борьбе за дело достижения единого результата.

Однозначно можно констатировать тот факт, что «противоядием» или средством разрешения такой социальной задачи является нравственность, в том числе ее составляющие, такие как: добро, справедливость, гуманизм, положительный образ, любовь в Родине и др. [9]. Нельзя не сослаться на призыв к «нравственному консенсусу», к которому призывает Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл [10].

В ряду факторов, которые улучшат положение полиции, нельзя не упомянуть несвойственность отдельных функций полиции, избавиться от которых принятием Закона «О полиции» не удалось.

Так, своим постановлением Правительство РФ от 21 марта 2012 г. № 212 [11] перевело с полиции на Федеральную службу судебных приставов и погранслужбу проведение мероприятий по депортации либо административному выдворению иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы РФ при невозможности установления приглашающей стороны. В принципе, приведенные выше цифры об обращении в полицию граждан - свидетельство того, что полиция остается тем самым органом, в который граждане обращаются по старинке, как в Советском Союзе, по любому вопросу. В свое время бывший начальник ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Пиотровский В.Ю. по результатам своих встреч с жителями районов Санкт-Петербурга отмечал, что из 10 обращений 9 носят бытовой характер и не имеют отношения к деятельности милиции. Отсюда вывод: граждане в поиске решения своих проблем, по сути, не знают, куда обращаться, и «власть» (региональная, муниципальная) здесь не должна оставаться в стороне.

Вернемся к «нравственности» и «полиции». Полиция - это власть, а власть в вопросах помощи нуждающимся всегда должна быть готова к действию, оперативному и жесткому, в противном случае эффект ожидания от нее помощи нуждающимся нивелируется [12]. Другое дело, что полиция должна быть доброжелательна к людям и исходить именно из этих начал, если же требуется применить «силу», то она ее должна применить. Также не могу не упомянуть о презумпциях добросовестности, разумности, справедливости. Должна ли полиция опираться на указанные факторы? Безусловно - да.

Указанные презумпции прямо закреплены в гражданском законодательстве (ст. 10 ГК РФ) в качестве принципов осуществления и защиты гражданских прав, и такая схема успешно работает уже многие и многие годы. В своей преподавательской деятельности автор всегда доводит до обучаемых закрепленную в ГК РФ схему в отношениях между субъектами гражданского права, будь то граждане или власть, и если ставится вопрос о правовом положении гражданина, то в первую очередь должна сработать схема: гражданин в своем поведении действовал разумно и добросовестно, обратное подлежит доказыванию, откуда и берет начало презумпция невиновности в уголовном праве. Задача, конечно же, не просто довести, а привить это качество обучаемым.

Итак, мы имеем гражданина – личность с одной стороны и власть с другой. Очевидно, что оба эти субъекта пока не находят «нравственного консенсуса». В таких ситуациях со времен Римского права известен подход о привлечении арбитра. Автор ни в коем случае не сопоставляет указанных субъектов в качестве противников, наоборот, обе стороны готовы и идут навстречу друг другу, но встречаются на пути с препятствиями и предателями типа Евсюкова, «сотрудников» из ОП «Дальний» г. Казани и др. Если последними должны заниматься сами ОВД, то препятствия объективного характера можно преодолевать институтами квазиарбитража с участием посредников, конфликтологов, миссию которых можно использовать в деле поиска консенсуса между конфликтующими, в случаях когда А. подрался с В., когда владелец собаки И. не поделил территорию с владельцем собаки П. во время ее выгула.

Сегодня большая надежда на посредничество возлагается на деятельность суда (арбитражного суда), когда истцу и ответчику предлагается самим разрешить конфликт, для чего в России принят специальный Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [13], внесены изменения и дополнения в ГПК РФ, АПК РФ, ГК РФ. Однако следует разделять правовые конфликты сторон гражданского или арбитражного процесса, которые исходят из частноправовых интересов и к которым применим Закон № 193, и конфликты, подведомственные полиции, которые содержат в себе публичноправовые интересы, урегулирование которых сегодня не подчиняется указанному Закону № 193 или иным законодательным актам. По факту, участковый уполномоченный полиции, к которому напрямую попадает львиная доля обращений и заявлений граждан, по результатам проверки либо возбуждает производство по делу (уголовное, административное), либо отказывает. Именно последние и должны быть объектом работы посредничества, института, который должен стать такой моделью, в которой стороны конфликта могут определить судьбу конфликта не с позиции силы или права, а с позиции интереса, в котором есть место проявлению их стойкости, терпимости друг к другу, их нравственного консенсуса. Такой подход максимально отвечает требованиям поиска путей профи- лактики и предупреждения более тяжких последствий конфликта, когда его стороны готовы пустить ножи, другое оружие или предметы, но откажутся от затеянного на стадии вынашивания замысла преступления или иного правонарушения. Несомненно, здесь важно найти то «поле конфликта», на «территории» которого есть место для его урегулирования. Границы такого поля сегодня в принципе определены, прежде всего это преступления, а также административные правонарушения. Однако альтернативные санкции последних, раскаяние в содеянном, отказ от более тяжких последствий, по сравнению с уже совершенным, вполне можно использовать в пользу примирения конфликтующих.

По своей ценности настоящая статья может быть привлекательна предложением о создании правовой модели, которую можно принять и внедрить в качестве и в рамках региональной государственной программы, т.к. каждый регион России имеет свои традиции, устои, обычаи и др. факторы, которые необходимо избрать в деле моделирования примирения конфликтующих. В качестве пилотного региона, в котором автор предлагает отдельные районы Санкт-Петербурга, в которых сконцентрирована большая часть населения, отчего образуется высокий фон конфликтогенности. Санкт-Петербург является крупным мегаполисом, в котором сосредоточено огромное количество жителей, каждый из которых, как и другие, является личностью со своими правами и законными интересами. В своей жизнедеятельности каждый человек стремится создать для себя блага (семейные, бытовые и др.), следуя этому естеству, встречается с такими же равными по образу и подобию лицами, в связи с чем неизбежно столкновение их интересов, потребностей. Важно понимать, что можно и нужно использовать энергию такой личности, объединить ее с интересами государственных органов, которые проявляют ее в рамках своей компетенции в деле решения общих задач, и направить на достижение общих для них целей. Тот же нравственный потенциал конфликтующих, их моральные устои, их качества толерантности и готовности к консенсусу можно и нужно использовать.

Так, население Адмиралтейского района Санкт-Петербурга на 01.01.2011 г. составляло 156, 84 тыс. жителей [14]. Если использовать эту цифру и соотнести ее с приводимыми на сайте администрации района цифрами о территориальности, то картина следующая.

-

■ Площадь дворовых территорий - 959,9 тыс. кв. м.

Плотность: на 1 человека приходится - 6,1 кв. м.

-

■ Площадь жилой застройки - 1951,2 тыс. кв. м.

Плотность: на 1 человека приходится – 12,44 кв. м.

-

■ Площадь жилищ. фонда - 4478,5 тыс. кв.м.

Плотность: на 1 человека приходится – 28, 5 кв.м.

Представьте, что площадь дворовых территории на 1 человека составляет 6 кв.м. Сюда необходимо добавить домашних животных (собак), автомобили и др. составляющие. Местные новостные репортажи содержат сведения о конфликтах, возникающих на почве того, что люди не смогли поделить территорию для выгула собак. Часто ссоры происходят с применением силы, иногда используется оружие. Таких примеров, к сожалению, немало. Так, жители одного из районов Санкт-Петербурга – жертвы «собачьих проблем» – обратились 11 марта 2011 г. с открытым письмом к прокурорам города и Ленинградской области, в котором, с одной стороны, слышна просьба о помощи, а с другой - намек на последствия в форме самосуда или массовых беспорядков в случае бездействия властей [15]. Другой случай произошел в п. Ленсоветовский Ленинградской области, где женщина-владелец собаки нанесла смертельное ножевое ранение своему соседу по подъезду, такому же владельцу собаки. По версии следствия, они не поделили время выгула своих питомцев на одной и той же территории [16]. Проблемы дележа территорий между владельцами собак и обычных граждан сегодня также приводят к серьезным проблемам. 28 октября 2012 г. в Москве состоялся митинг в защиту домашних собак, пострадавших от дог-хантеров.[17]

Выход возможен, и «власть», прежде всего, региональная, как никто другой, должна быть заинтересована его найти с привлечением активной помощи общественных организаций и таких же граждан. Судя по шквалу критики в адрес полиции, такие организации вполне могли бы внести свой вклад в дело укрепления законности и толерантности в обществе.

Идея модели: создание условий для жителей Санкт-Петербурга (региона), ставших участниками отдельных конфликтов (конфликты между соседями, собаководами, семейные и др., им подоб- ные. В полиции их называют конфликты на бытовой почве), самим урегулировать сложившиеся конфликтные отношения с участием обученного посредника (процедура медиации). Сегодня это конфликты в сфере отношений частного и (или) частно-публичного обвинения, а также те конфликты, которые при естественном развитии событий могут получить уголовно-правовую оценку, но на определенном этапе (вынашивания преступного замысла) еще можно все урегулировать, убедить отказаться от задуманного правонарушения. Подведомственность этих обращений в основном образует огромное количество дел, подведомственных полиции, главным образом, участковым уполномоченным полиции, а также мировым судьям, которые рассматривают как гражданские, так и административные и уголовные дела. Так, в ходе ссоры в коммунальной квартире, в которой уже не один десяток лет проживают три семьи, А. после распития горячительных напитков, с помощью топора пытался открыть дверь в комнату соседа, в результате чего причинил имущественный ущерб. Помимо этого, им был причинен физический вред собственнику комнаты, куда «ломился», а также был нарушен общественный порядок, т.к. гражданин А. кричал, нецензурно выражался в присутствии детей. Пострадавшие обратились в полицию. Поведение А. в части причинения материального ущерба квалифицируется по ст. 167 УК РФ и, согласно УПК РФ, подведомственно мировому судье, в то время как иные действия подпадают под юрисдикцию полиции, в рамках которой участковый уполномоченный полиции, инспектор по делам несовершеннолетних реализуют свои функции как представители власти. Прошло время, осознал А., что натворил, выбрал путь к примирению. Конфликт удалось разрешить в его пользу только при участии представителей власти.

Этот пример со всей очевидностью показывает необходимость некоего «мягкого права», промежуточного официально признанного института – медиации по делам, подведомственным полиции, обращение к которому давало бы реальную возможность урегулирования конфликта, возникшего на бытовой почве, до появления представителя власти, обращение к которому должно быть отдаленной «перспективой» для гражданина А. и который бы, во-первых, выполнял только функцию правоохра-ны, во-вторых, являлся надежным гарантом действия права с его принудительным содержательным механизмом с защитной функцией пострадавшего и общественного порядка.

Миссия конфликтующих : жители Санкт-Петербурга – непосредственные участники конфликтов на бытовой почве, сами могут или должны участвовать в формировании толерантной, миролюбивой и устойчивой общественной среды, внося тем самым свой вклад в формирование гражданского общества. Конфликтующие с помощью таких публичных посредников сами бы вырабатывали приемлемую для них позицию, которая устроит другую конфликтующую сторону (win-win).

Воплощение идеи и осуществление миссии возможно в условиях разработанной и принятой программы, действие которой предполагается в определенном месте или регионе (субъекте РФ), по типу государственного заказа.

Регион (место) действия программы: в порядке эксперимента - территория (район) Санкт-Петербурга, в котором (ых) зарегистрировано за определенный промежуток времени большое количество конфликтов на бытовой почве.

Время действия программы: в порядке эксперимента - не менее 3-х лет. Этот период оправдан тем, что меньший срок не позволит провести более или менее объективное сравнение, а больший период будет чувствителен или обременителен с позиции финансового обеспечения в случае его провала (в чем автор сомневается).

С учетом специфики природы и особенностей конфликта на бытовой почве, развития его перспектив (неблагоприятных для одной или обеих сторон), специфичен субъектный состав государственной региональной программы.

Субъектный состав программы :

-

1. Выгодоприобретатель – житель Санкт-Петербурга.

-

2. Государственный заказчик – Правительство города Санкт-Петербурга, муниципальные образования.

-

3. Разработчик программы – рабочая группа из числа преподавателей вузов Санкт-Петербурга (например, СПб университета МВД России), ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также лица от заинтересованных общественных организаций в Санкт-Петербурге (напри-

- мер, Центр толерантности, Санкт-Петербургская региональная общественная правозащитная организация «Дом мира и ненасилия» и др.).

-

4. Реализуют программу :

-

4.1. Лица по типу ДНД, формируемые из числа пенсионеров, в т.ч. органов внутренних дел, судей в отставке, военнослужащих запаса, пользующихся определенным авторитетом у жителей города, способные вести общественную работу, имеющие активную жизненную позицию и прошедшие подготовку по учебной программе (до 100 часов) «Урегулирование конфликтов на бытовой почве с участием посредника (процедура медиации)». По данным ветеранских организаций, только ветеранов МВД сегодня более 40 тысяч человек.

-

4.2. Лица, указанные в п. 4.1, осуществляют посредническую деятельность под руководством старшины из числа медиаторов, под патронажем и при содействии участкового уполномоченного полиции, который не занимается разрешением конфликта до безуспешности решения проблемы самими конфликтующими.

-

4.3. Лица, указанные в п. 4.1 и 4.2, осуществляют деятельность в опорных пунктах полиции.

-

-

4.4. Лица, указанные в п. 4, проходят обучение по соответствующей программе, в центрах по подготовке посредников (медиаторов), идея которого уже более 2-х лет не находит своей поддержки ни в руководстве СПб университета МВД России, ни в органах власти города.

-

5. Реализация программы возможна при условии наделения соответствующей квазифункцией участкового уполномоченного полиции, что потребует внесения поправок в Закон «О полиции».

Указанные в п. 4.2 и 4.3 предложения целиком вписываются в те рамки, которые в качестве задач указал Президент России министерству. Так, указана необходимость обеспечения качественной работы территориальных отделов и пунктов полиции. Последние - «это передний край общения с людьми, именно туда приходят люди со своими проблемами, со своими бедами, и они должны знать, что всегда найдут понимание и, как минимум, первичную квалифицированную помощь» [18].

Финансирование программы: за счет государственного заказчика.

Объем финансирования включает:

-

1) Деятельность субъектного состава:

Центр - обучение медиаторов;

Посредники (медиаторы) - оплата труда за счет соответствующих статей бюджета Санкт-Петербурга;

Участковые уполномоченные полиции - федеральный бюджет (денежное довольствие).

-

2) Место - опорные пункты полиции - содержатся за счет регионального бюджета (города Санкт-Петербурга). Сегодня опорные пункты обеспечены отоплением, мебелью, ПЭВМ, телефоном, факсом, бытовой техникой (микроволновые печи) и др.

Для реализации предложенного необходима совместная инициатива полиции, образовательных учреждений, а также регионального субъекта РФ, включая муниципальные образования.

Предложенный вариант подлежит коррекции, но вполне приемлем для любого региона. Помимо этого, деятельность медиаторов по разрешению конфликтов при опорных пунктах полиции можно в смежном подходе совместить с функцией общественной приемной, куда могут обратиться граждане, не нашедшие защиты даже после обращения с заявлением, где разъяснят им их права и обязанности, но уже не без участия юристов; куда вполне можно привлечь к прохождению практики будущих юристов, психологов, конфликтологов, а также задействовать деятельность юридических или конфликтологических клиник учебных заведений.

Сейчас перед полицией стоит важнейшая задача - заслужить уже в новом качестве уважение населения. Сами по себе пропагандистские кампании вряд ли могут быть эффективными, а вот обрести доверие населения к полиции можно внимательным и доброжелательным отношением к людям через новый социальный институт медиации, в котором есть место деятельности и полиции, и региональной и муниципальной властям, а также деятельности общественных организаций, которые не должны вмешиваться в деятельность органов власти, в т.ч. полиции.

Список литературы К вопросу о региональной программе по разрешению конфликтов среди населения (медиация на «вооружении» полиции во благо граждан)

- ст.1 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"//Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900.

- URL: http://президент.рф/выступления/14474

- Полиции -год. Реформа продолжается//Российская газета. 2012. 1 марта. С. 6.

- Вырваться из треугольника недоверия//Российская газета. 2012. 3 апреля. С. 5.

- URL: http://www.mvd.ru/

- Корецкий Д. Взгляд. Пойдут ли в полицию гуманисты? Камера смотрит в мир//Российская газета. 2012. 21 марта. С. 10.

- URL: http://www.mvd.ru/news/show_103795/

- О внесении изменений в пункт 3 Правил расходования средств на мероприятия по депортации либо административному выдворению иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации при невозможности установления приглашающей стороны: постановление Правительства РФ от 21.03.2012 г. № 212//Российская газета. 2012. 28 марта. С. 18.

- Армия: Будущим солдатам предложат лично забирать повестку в военкомате. Сам себе призывник//Российская газета. 2102. 28 марта. С. 1, 4.

- Собрание законодательства РФ. 2010. № 31. Ст. 4162.

- URL: http://www.gov.spb.ru/gov/admin/terr/reg_admiral/info

- URL:http://poterjashka.org/news/peticiya_prokuroram_spb_i_lo_o_nagnetanii_socialnogo_konflikta/

- URL: http://www.tv100.ru/news/Sobachij-konflikt-stal-prichinoj-ubijstvu-43994/

- URL: http://www.newstube.ru/media/v-moskve-proshel-miting-v-zashhitu-zhivotnyx.

- URL: http://президент.рф/выступления/14474