К вопросу о реконструкции образа жизни населения поздних эпох каменного века (по материалам археологического комплекса Минино на Кубенском озере)

Автор: Бужилова А.П., Суворов А.В., Крылович О.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 222, 2008 года.

Бесплатный доступ

Статья А.П. Бужилова, А.В. Суворов и О.А. Крылович обсуждает результаты археологических исследований ассоциации минералов Минно (область Кубенского озера). Полевые работы дали значительную совокупность антропологических материалов, относящихся к поздним стадиям каменного века (37 человек). Изученные захоронения имеют разный возраст: самый ранний (№ 19) приписывается среднему мезолиту, последнему из датированных ассоциаций (№ 5) - раннему неолиту. Сравнение плагиграфических данных и хронологии погребений свидетельствует о том, что некоторые захоронения образуют кластеры, а другие - отдельные захоронения. Из культурных месторождений Минино I, представляющих различные стадии каменного века, полностью выходят 737 фрагментов млекопитающих. В местном населении мезолита в основном охотились на лося, куницы, водяной полевки, волка или собаки. Различные виды рыб были объектами промысла. На более поздних этапах в сумку охотников входили также бобр, лиса и медведь. Антропологические исследования помогают реконструировать строгие условия жизни, определяемые сезонным характером стрессоров окружающей среды, основной ролью которых является холодный стресс. Согласно радиологическим данным были выделены два варианта реакции организма на холодный климат. Установлены два стабильных варианта диеты. Комплексное исследование физических напряжений, уровня травматизма, палеозоологических данных и археологических материалов позволило авторам получить конкретные характеристики населения, проживающего в условиях холодной лесной зоны. Специальный анализ зубных коронков показывает, что довольно часто мужские особи использовали свои зубы как вид третьей руки: специфический вариант стоматологического истощения, зарегистрированный на молярах и не связанный с возрастом, указывает на это явление. Подобные изменения антропологически известны на современных эскимосах из-за практики обработки кожи с верхнечелюстными органами.

Короткий адрес: https://sciup.org/14328410

IDR: 14328410

Текст научной статьи К вопросу о реконструкции образа жизни населения поздних эпох каменного века (по материалам археологического комплекса Минино на Кубенском озере)

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РОССИИ: НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ

А.П. Бужилова, А.В. Суворов, О.А. Крылович

К ВОПРОСУ

О РЕКОНСТРУКЦИИ ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ПОЗДНИХ ЭПОХ КАМЕННОГО ВЕКА (ПО МАТЕРИАЛАМ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА МИНИНО НА КУБЕНСКОМ ОЗЕРЕ)!

Археологические исследования на берегах р. Дмитриевки, впадающей в Кубенское озеро, были начаты в 1993 г. экспедицией Научно-производственного центра “Древности Севера” под руководством С.Ю. Васильева, а с 1996 г. продолжены и расширены Онежско-Сухонской экспедицией ИА РАН и НПЦ “Древности Севера” под руководством чл.-кор. РАН Н.А. Макарова и А.В. Суворова. На памятниках Минино I и II исследовано 29 погребений каменного века - 23 одиночных, 4 двойных и 2 тройных (всего 37 индивидов)2.

Представленная работа демонстрирует попытку комплексного использования археологического, археозоологического и палеоантропологического материалов как источников для реконструкции образа жизни носителей материальной культуры. При этом анализ антропологических материалов по специфическим морфологическим и физиологическим признакам, отражающим степень приспособленности популяций к определенной экологической нише, проводится в контексте изучения разного рода трансформаций культурных навыков (погребальный обряд, орудия труда, вооружение, тип жилищ, характер одежды и пр.).

Мининские захоронения разновременны. Значительная часть погребений безынвентарна и еще не имеет радиоуглеродной датировки. Однако уже по предварительным результатам можно констатировать, что древнейшие захоронения относятся к среднему мезолиту (с учетом калибровки - середина - конец IX тыс. до н.э.), а самые поздние - к раннему неолиту (с учетом калибровки - конец VI тыс. до н.э.) (Суворов, 1998).

Сопоставление планиграфических наблюдений и датировок комплексов приводят к выводу, что мы имеем дело с несколькими группами погребений и отдельными погребениями. Неоднократный выбор на протяжении нескольких тысячелетий одних и тех же площадок для захоронений может быть объяснен как хорошо заметными особенностями местного микрорельефа, так и сходством (преемственностью?) традиций оставившего погребения населения (Суворов, 1998).

Обнаруженные в погребениях артефакты (предметы из кости и рога, каменный инвентарь, керамика) были разделены на сопровождающий инвентарь, детали костюма и предметы, случайно попавшие в заполнение могил из вышележащих культурных слоев.

В четырех могилах, датированных эпохой мезолита, имелись орудия труда, которые следует связать с погребенными - острие из метаподия лося (погребение 3), кремневая пластина (погребение 20), отщеп с ретушью утилизации (погребение Ш), сланцевый нож оленеостровского типа (погребение IV) - это сегодня единственный нож такого типа в погребениях за пределами Оленеостровского могильника. Относительно последней находки отметим, что несколькими исследователями с разной категоричностью высказывалось мнение о принадлежности ножей оленеостровского типа к категории вотивных предметов. Мининский сланцевый нож из погребения IV отнесен к орудиям труда с помощью трасологического анализа: следы изношенности различной интенсивности были выявлены на трех участках предмета. Скругленный участок лезвия орудия у одного из его концов использовался для обработки шкур (очистка мездры, разминание) в течение незначительного времени, а другой конец лезвия служил для раскройки шкур. Кроме того, в средней части лезвия отмечены параллельные краю царапины, в которых выявлены следы охры. В двух погребениях найдены три предмета вооружения, причем все они носят следы намеренного повреждения. Так, двулезвийный костяной кинжал, сопровождавший парциальное захоронение индивида 1 в погребении 19, был представлен лишь своей средней частью, а острый конец лезвия, рукоятка и отломленные края пазов в погребении отсутствовали; для заполнения обоих пазов найденных здесь же трех кремневых вкладышей недостаточно. В погребении III оба орудия, обнаруженные воткнутыми в тело погребенного мужчины, также оказались представлены фрагментами. Прямой костяной однолезвийный кинжал был обнаружен с тремя вкладышами, находившимися в пазу. Обушок этого орудия был отломлен в древности, а суммарная длина вкладышей составляла лишь половину длины паза. У второго орудия, худшей сохранности, клевца (или наконечника рогатины?) из крупной трубчатой кости, видимо, отсутствовала обушковая часть, а в пазах наличествовали лишь два вкладыша. Объяснение приведенным выше фактам, видимо, следует искать за пределами рационального мышления: возможно, манипуляции с мертвым телом могли считаться эффективными в магическом смысле именно при использовании такого поврежденного (т.е. также “мертвого”) оружия. Все начнянные артефакты активно использовались, что подтверждено трасологическим анализом. Зафиксированные трасологом на кремневых вкладышах следы исполь- зования имеют и значение образца, поскольку оружие было обнаружено воткнутым непосредственно в предмет воздействия ^Суворов, Васильева, 2003).

Орудия в погребениях, относящихся к финалу мезолита - началу неолита, представлены костяными предметами охотничьего вооружения. Это наконечники рогатины (погребения 5, 6), кинжал (погребение 13) и крупные зубчатые острия (погребения 4, 13). Примечательно, что оба зубчатых острия были помещены в погребения в поврежденном состоянии - сломанными и без зубцов.

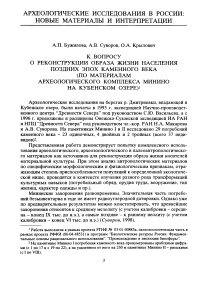

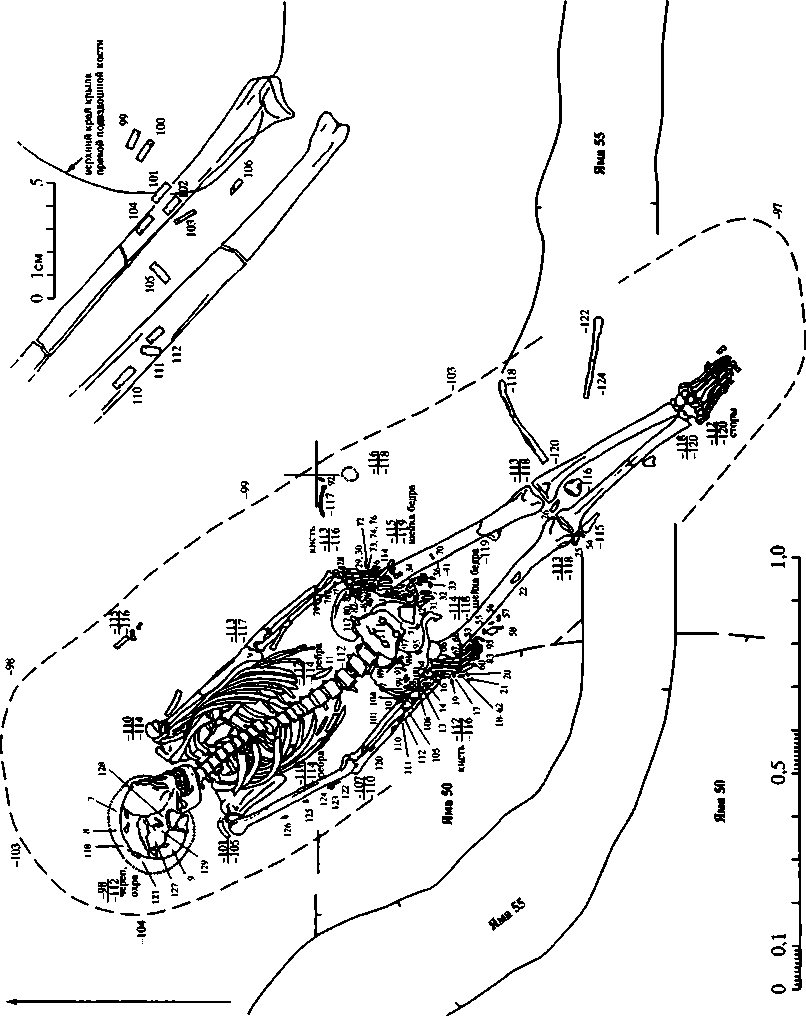

Особое внимание уделено сохранившимся деталям костюма из органических материалов - это разнообразные нашивки (обычно характеризующиеся исследователями как подвески) из зубов и костей животных и рыб (погребения 19, 20,1, Ш, V). Для погребений 19 (индивид 2) и 20 (рис. 1) благодаря обилию находок (около 170 и 300 находок соответственно) получены данные к реконструкции головных уборов и костюмов, украшенных нашивками и подвесками преимущественно в области запястья и нижней части туловища, по окружности головы, в меньшей мере - в районе плеч, бедер и голеней. Это самые насыщенные артефактами мезолитические погребения региона.

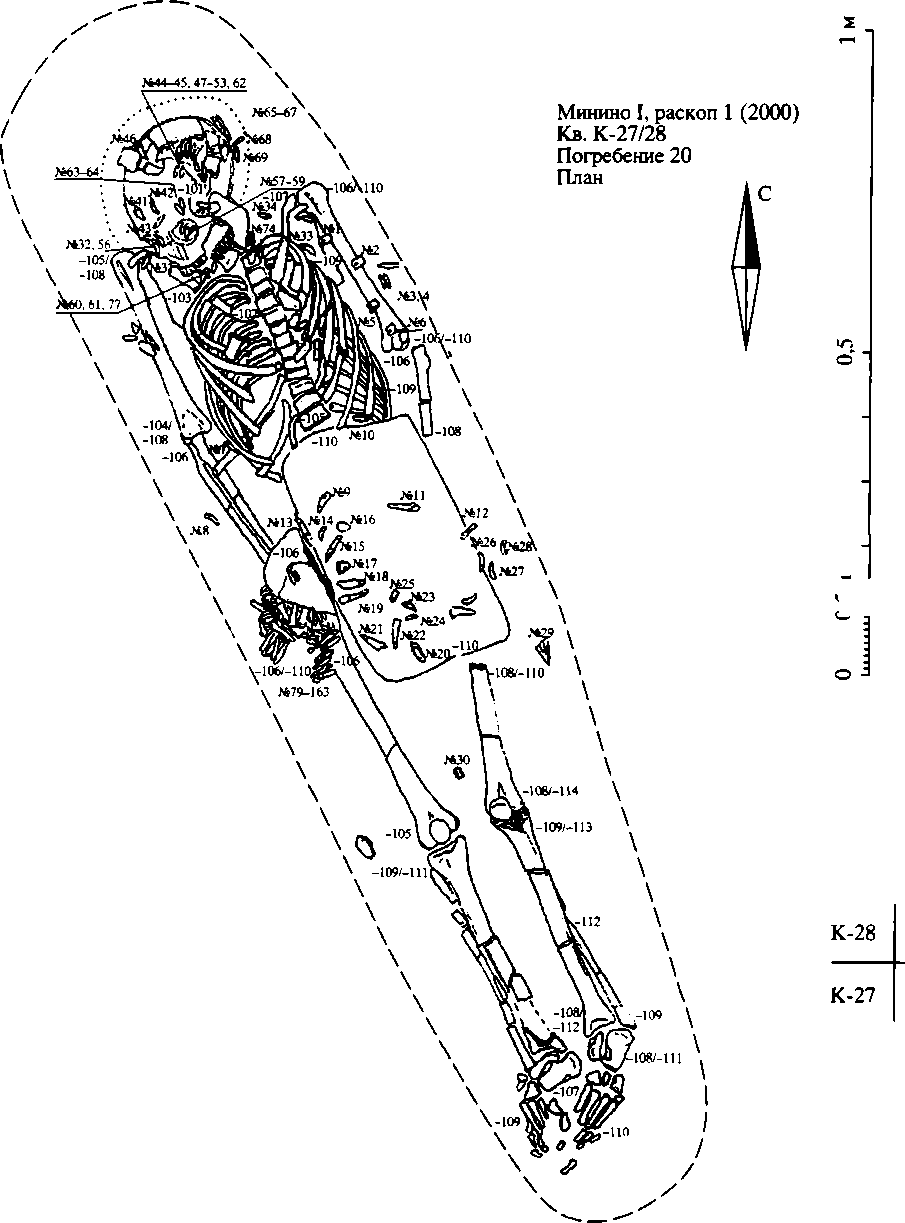

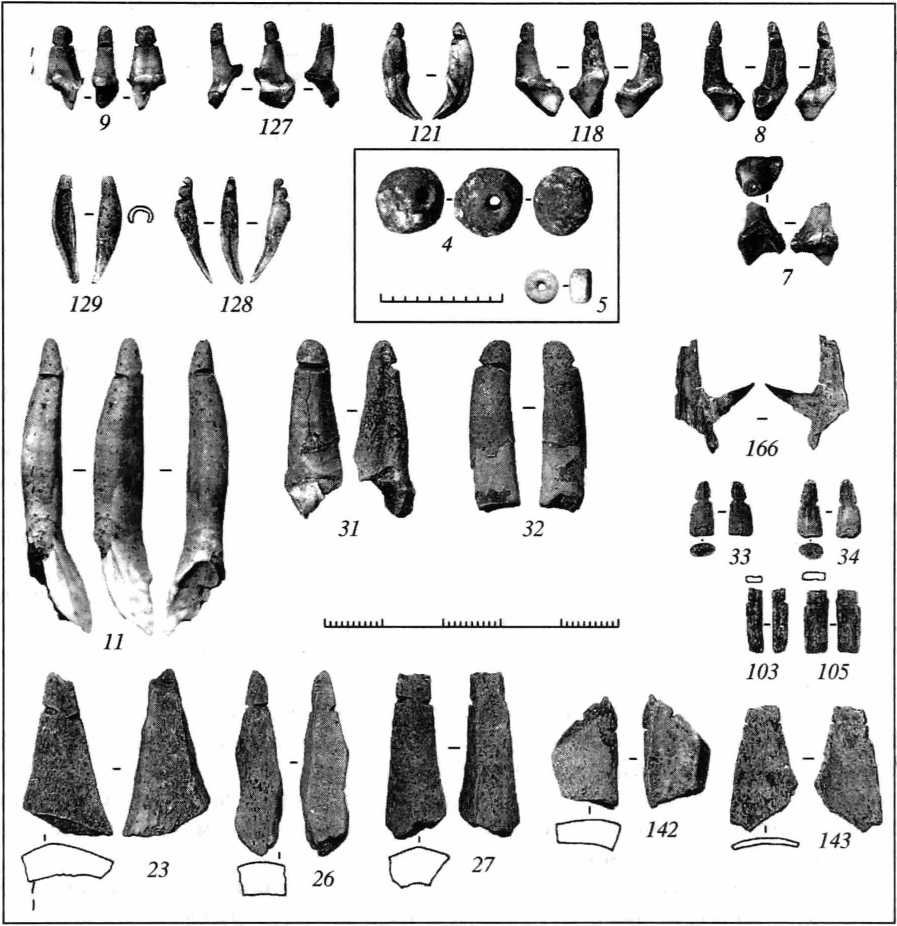

Рассмотрим некоторые результаты реконструкции деталей костюма женщины из погребения 20. Отметим, что помимо нашивок из зубов, здесь впервые в мезолитических погребениях Восточного Прионежья встречены плоские костяные прямоугольные подвески с круглым отверстием, обычно встречающиеся в культурном слое поселений культуры Веретье (рис. 2). Палеозоологический анализ украшений погребенной женщины показал, что наибольшее их число выполнено из зубов куницы: это 190 целых зубов или их фрагментов, что составляет 74,5% от общего количества. В меньшем числе встречены предметы из резцов лося (16,1%), рыбьих костей (4,7%) и зубов представителя крупных псовых (собаки или волка) (3,1%). Из мелких неопределенных костей (1,6%) исполнены нашивки с овальным сечением с нарезкой на плоскости на одном из концов. Отметим, что практически все коренные и предкоренные зубы куницы разломаны посередине так, что на украшении остается лишь один корень, а в случае хищнических зубов куницы оставлена половина с метастилярным лезвием. Лишь в одном случае найдена нашивка из неповрежденного предкоренного зуба, располагавшаяся в районе черепа.

В погребении 20 удалось обнаружить закономерности расположения зубов куницы в зависимости от их типа. Клыки помещаются вокруг головы женщины, а также по периметру запястий. В районе черепа преобладают верхние клыки (62 шт.), а нижние составляют меньшую часть (35 шт.). В районе запястья нашивались только нижние клыки (22 шт.) и нижние хищнические зубы (24 шт.). Зубы и кости других животных также демонстрируют определенную закономерность в локализации: все нашивки из зубов или фрагментов зубов крупного псового (8 шт.) обнаружены в районе головы; фрагменты рыбьих костей найдены только в районе кистей рук; подвески из неопределимых костей (прямоугольные с отверстием) располагаются вдоль

0,5 м

Рис. 1. План погребения 20, Минино I. Раскопки 2000 г.

Рис. 2. Отдельные предметы украшения одежды индивида из погребения 20

левого плеча. И только резцы лося найдены в разных областях. С учетом степени стертости коронок можно утверждать, что эти зубы принадлежали животным разных возрастов.

Поскольку значительная часть нашивок под черепом и отчасти слева от него (87 экз.) сохранила первоначальное взаиморасположение, это позволяет более или менее определенно судить о характере украшения головного убора. Основу композиции составлял горизонтально опоясывающий голову (по крайней мере, сзади и по бокам) венчик из нашитых вплотную подвесок из клыков куницы, ориентированных корнем вверх, нарезкой и вогнутой стороной клыка наружу. На затылочной части в составе венчика находились разделенные двумя нашивками из клыков нашивки из клыка куницы и премоляра псового (№ 214 и 220 соответственно). Три подвески: две из резцов лося и одна из премоляра псового (№ 216, 217и215 соответственно) располагались на уровне венчика на затылке, причем помещались не на нем, а снаружи от него, параллельно одна другой, и оказались ориентированы вдоль линии венчика, корнями в одну сторону, к СВ. Возможно, они крепились отдельно на верхней одежде, прическе или предполагаемых “пеленах”, в которые было плотно обернуто тело. Остальные нашивки из коренных зубов были обнаружены в смещенном состоянии.

Те нашивки, что концентрированно располагались в зоне запястий, кистей рук и пояса, очевидно, размещались на оторочке внешней стороны длинных, покрывающих кисть на всю длину, рукавов одежды (возможно, на надетых на кисти рукавицах, или на предмете верхней одежды типа муфты). Как показали результаты палеозоологического анализа, украшения были выполнены из клыков куницы и фрагментов рыбьих костей.

Важно отметить, что, по крайней мере, часть нашивок из резцов лося (№ 89-96, 99), располагавшихся справа от правой кисти, по-видимому, украшали какой-то помещавшийся в зоне пояса мешочек (или “карман”), внутри которого находилась пластина из серого кремня (№ 100). Пластина размещалась параллельно нашивкам из резцов, непосредственно под нашивками № 89 и 90 и непосредственно на нашивках № 91, 99. Предлагаемая реконструкция “кармана” основана на том заключении, что форма кремневой пластины с острыми прямыми режущими краями не позволяла нашить ее на одежду таким же способом, что и зубы с нарезками на корне (отметим, впрочем, что в погребении V на Минино П из кремневой пластины все же была сделана нашивка, но на ней, как и на резцах, были нанесены две нарезки для нити). Возможно, на этом же предмете одежды помещались и остальные найденные в непосредственной близости крупные нашивки из резцов лося (№81-88, 101-105).

Третья зона концентрации нашивок располагалась в заполнении ямы в 3-5 см над левой плечевой костью: 4 однотипных предмета - прямоугольные плоские костяные пластинки с округлым отверстием (не поддающиеся палеозоологическому определению) располагались в линию на расстоянии до 10 см одна от другой. Обратим внимание, что они были сориентированы одинаково -отверстиями к скелетным останкам погребенного индивида. На этом уровне, но на небольшом расстоянии от названной линии, располагались и две нашивки из верхних правых клыков куницы (№ 4, 5). Возможно, все шесть нашивок находились на каком-то предмете, положенном в заполнение могильной ямы при ее засыпке чуть выше костяка (остальные нашивки из погребения находились непосредственно на костях, под или между ними). Важно отметить, что могильная яма была весьма неглубока: перечисленные нашивки находились, собственно, уже не в светлой материковой супеси, которой было засыпано погребение, а в светлой коричневой супеси - т.е. на нижней границе древней почвы, образовавшейся естественным путем над ямой погребения.

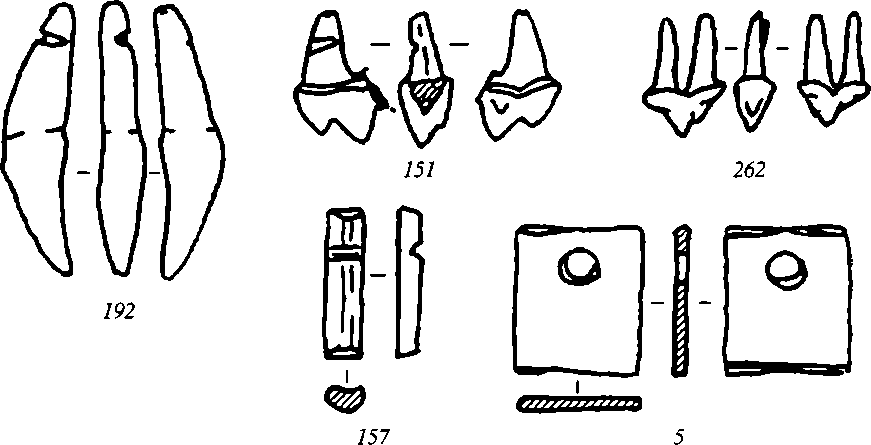

В качестве сопоставления приведем еще одну реконструкцию украшений на одежде женщины, захороненной в ярусном погребении 19 (индивид 2). Ее костюм украшали почти 150 мелких нашивок с парными нарезками для пришивания с одного, реже - с обоих концов. Они изготовлены из костей рыб и зубов, осколков крупных и мелких трубчатых костей животных (рис. 3, 4). Опираясь на данные палеозоологии можно утверждать, что подавляющее количество подвесок выполнено из фрагментов плавниковых лучей рыб (109 шт.) и рыбьих зубов (4 шт.). Помимо этого обнаружена одна кость черепа рыбы (предкрышка) со следами обработки. В комплект украшений входили семь подвесок из зубов куницы. Заметим, что четыре верхних премоляра (хищнические зубы) разломаны пополам таким же образом, что и в комплекте украшений погребенной в захоронении 20, т.е. оставлен только один корень из двух, причем на части зуба с метастилярным лезвием. В этом погребении найдены также две подвески из резцов лося и шесть подвесок из зубов крупного псового животного (коренные или предкоренные зубы или их половины).

Большинство остальных украшений (111 экз.) представляют собой простые прямоугольные отрезки тонких участков кости длиной всего лишь в 1 см, при ширине около 3 мм, с прорезанной вблизи одного из концов канавкой для пришивания. Среди костных останков женщины была найдена небольшая круглая бусина из кости и каменная бисерина (?).

Головной убор женщины был украшен расположенными по кругу на уровне лба восемью нашивками из зубов куницы и псового животного (собака или волк). Одежда, очевидно имевшая длинные рукава, была украшена в зоне предплечий и запястий десятками маленьких нашивок, прикреплявшихся небольшими группами, образующими ряды. По низу туловища, возможно по краю короткой одежды или по поясу, найдено и несколько нашивок из зубов лося. На месте одежды, покрывавшей бедра и голени, были обнаружены нашивки из кусочков крупных трубчатых костей животного. Эти украшения представляют собой ромбические, треугольные или трапециевидные осколки двухсантиметровой длины, имеющие на одном из концов пару нарезок для пришивания к одежде.

Представленный на примере украшений видовой состав животных не просто перекликается по материалам двух описанных погребений, но совпадает, отличаясь лишь количественными характеристиками. Вероятно, это были некоторые из основных промысловых животных, остатки которых после употребления в пищу использовались для изготовления как орудий труда, так и предметов быта, в частности украшений костюма.

Рис. 3. Плаи погребения 19. Индивид 2

Рис. 4. Отдельные предметы из набора украшений одежды погребенной из захоронения 19 (индивид 2)

Видовой состав костей животных определялся с использованием эталонной остеологической коллекции Группы исторической экологии ИПЭЭ РАН. При подсчете костей применялся показатель общего количества остатков (ОКО), так как весь определенный материал происходил только из культурных слоев разных эпох каменного века. Для постепенно накапливающегося культурного слоя предпочтительно использование именно этого численного показателя (Динесман, Савинецкий, 2003).

Костный материал из культурного слоя разных эпох каменного века Минино I составил 737 фрагментов костей млекопитающих (табл. 1). Помимо шести видов млекопитающих были выделены кости рыб. С учетом

Таблица 1. Остатки костей млекопитающих из культурного слоя Минино I

Заметим, что преобладание костей бобра, лося и лесной куницы в остеологическом материале мезолитических и неолитических памятников лесной полосы - довольно типичная картина (Кириллова, 1992; Chaix, 1996). Находки некоторых орудий в Минино, например, сланцевый нож для обработки шкур из погребения IV, показывают, что часть животных могла добываться не только для пищи, но и ради шкур (куница, бобр, лисица).

Обратим внимание на обнаруженные в слоях мезолита остатки водяной полевки (водяной крысы). Этот грызун чаще всего встречается по берегам стоячих или слабопроточных водоемов. Хорошо плавает, ведет полуводный образ жизни. Летом нередко устраивает гнезда над водой в кучах сухого камыша. Питается растительной пищей. Находки костей этого вида известны на многих памятниках эпохи камня (Верегцагин, Русаков, 1979; Карху, Кириллова, Жилин, 2003). По результатам недавних исследов аний подтверждается, что водяная полевка использовалась первобытным населением в пищ у (Карху, Кириллова, Жилин, 2003).

По имеющимся фрагментарным остаткам псовых, найденных в разных слоях Минино (в мезолите — в погребениях, в неолите — в культурном слое), остается неясным, принадлежали они собаке или волку. Поэтому не ясно, присутствовала ли собака в хозяйстве древних охотников Минино По другим источникам (например, по остаткам почти целых скелетов животных из мезо-неолитической стоянки Ивановское VII) точно установлено существование собаки рядом с человеком (Карху, Кириллова, Жилин, 2003).

Таким образом, сопоставление данных археологии и палеозоологии позволяет определенно говорить о наиболее распространенных промысловых занятиях населения Минино в разные эпохи каменного века. Реконструкция элементов одежды и определение видов животных, из остатков которых были изготовлены некоторые украшения и орудия труда, указывают на то, что условия жизнедеятельности на Севере Европы диктовались особенностями среды и, в первую очередь, холодным климатом.

Вероятно, культурные инновации способствовали успешной адаптации населения в этой части континента. Наряду с социальной, население должно демонстрировать и элементы успешной биологической адаптации к суровым условиям среды. Наиболее объективными показателями давления среды следует считать палеодемографические параметры - средний возраст умерших и половозрастное соотношение в группе. В объединенной серии Минино соотношение полов демонстрирует подавляющее преобладание мужского населения, а обозначенный показатель продолжительности жизни достигает средних значений для мужчин и женщин около 36 лет. В синхронной серии из могильника Попово (Каргополье) средний возраст умерших приближается к максимальным значениям, известным для этого региона (Гохман, 1984). Другая территориально близкая серия из могильника Южный Олений Остров также демонстрирует высокий уровень среднего возраста умерших - 39,2 лет. Процентное соотношение мужчин и женщин лишь отдаленно приближается к теоретическому (139,4%, т.е. мужчин в 1,39 раза больше, чем женщин), а число детей (18,4%) и пожилых людей (14,6%) заметно выше, чем в Минино.

Выборка из мезолитических слоев могильника Звениеки (Латвия) и сборная серия из могильников мезолитического времени в Дании (Денисова, 1975; Bennike, 1985) дают демографические показатели более низкие, чем значения, отмеченные в Минино: средний возраст умерших в серии Звениеки около 29 лет, в датских группах - примерно 30-31 год. Наблюдаются и другие отличия: в группе Звениеки почти нет людей пожилого возраста, а смертность детей в мезолитических выборках Дании заметно выше, чем в остальных сериях, и составляет 29% (Bennike, 1985).

Таким образом, опираясь на значения демографических показателей, рискуем предположить, что население Минино на определенных этапах испытывало сильное давление среды, что отразилось, в частности, на незначительном снижении средней продолжительности жизни. С учетом того, что комплекс Минино II отражает хронологически более узкий и ранний период (в пределах мезолита) по сравнению с памятником Минино I (этапы мезолита-неолита), мы провели сравнение показателя среднего возраста смерти на внутригрупповом уровне. Оказалось, что существует статистически достоверное различие этой демографической характеристики с учетом хронологии. Так, выборка из памятника Минино II показала высокие значения показателя без существенной разницы значений по полу (средний возраст смерти у мужчин и женщин соответственно 43,3 и 42,0 года), а из Минино I - самые низкие (средний возраст смерти у мужчин и женщин соответственно 34,3 и 32,5 года). Сейчас, когда мы только углубляемся в антропологию этого ре- гиона, трудно выделить определенные причины явления. На первый взгляд, к снижению показателей могут приводить изменения или даже специализация жизнедеятельности групп, требующие периода как социальной, так и биологической адаптации.

Анализ маркеров физиологического стресса показал неоднозначную картину негативного влияния среды. В целом реконструируются суровые условия жизни и определенная сезонность в формировании стрессоров.

Так, о возможных непродолжительных сезонных стрессах (наиболее вероятно - холодных периодов) говорит распространенный среди жителей Минино процесс ростовых задержек в детском возрасте (реконструкция по наличию линий Гарриса на большеберцовых костях взрослого населения), выявленный при анализе рентгеноструктуры кости. Линии Гарриса встречаются в 80% случаев, причем среднее число линий колеблется в интервале 7-11 ед. на метафизарную область. При прямом сравнении с другим маркером ростовых задержек (эмалевая гипоплазия, свидетельствующая о перенесенных острых инфекциях и других болезнях в детском возрасте) оказалось, что последний практически не встречается в серии. Именно эта несогласованность проявления двух маркеров в группе косвенно указывает на сезонность выявленных непродолжительных стрессов в детском возрасте, связанных скорее всего с недостатком питания в холодное время года, а не болезнями.

Рентгенографический анализ трубчатых костей верхних и нижних конечностей для оценки индекса компактизации, вычисляющегося по специальной формуле, позволяющей оценить степень развития кортикальной ткани и границы расширения медуллярного канала (костномозговое пространство) позволил уточнить некоторые последствия холодного климата в мезолите. Существует мнение, что при влиянии значительных низких температур костномозговой канал расширяется при заметном снижении границ кортикальной ткани. Такая тенденция была прослежена, например, при изучении эскимосов. Сравнительный анализ индекса компактизации показал, что индивиды Минино демонстрируют тенденцию к формированию двух возможных реакций на холодовое воздействие среды. В первом случае это вариант реакции, наиболее близкий индивиду 1 из Сунгиря, исследованному М.Б. Медниковой (2000). Он характеризуется низкими значениями индекса, т.е. на фоне среднего медуллярного канала - средние значения кортикальной ткани. Вторая группа индивидов демонстрирует близость к сериям Южный Олений Остров и Черная Гора. Они характеризуются той же шириной медуллярного канала, что и первый вариант, но отличаются более значительной величиной кортикальной ткани. Следует обратить вним ани е на то, что значение индекса второго варианта располагается в интервале данных, известных для современной мордвы и русского населения. Таким образом, можно предположить, что уже на границе мезолита и неолита на Русской равнине был сформирован определенный вариант функции кроветворения в условиях умеренной климатической зоны.

Заметим, что холодный климат Севера Европы должен был способствовать распространению рахита в детском возрасте, в первую очередь из-за недостатка ультрафиолета. На примере взрослого населения Минино можно отметить несколько дискуссионных вариантов последствий перенесенного в детстве рахита, выраженного в характерном изменении костей предплечья и нижних конечностей. По материалам детской части населения на примере серии Звениеки можно привести случай рахита у ребенка 4-5 лет из погребения 51. Исследователь отмечает характерную изогнутость большеберцовых костей (Дэрумс, 1985).

Реконструкция физических нагрузок свидетельствует, что у людей, погребенных в захоронениях Минино, датированных эпохой мезолита и неолита, образ жизни был связан с тяжелой физической работой и нередко в условиях низких температур, приводящих к травмам мышц - так называемым миозитам (переохлаждение мышц при тяжелых физических нагрузках). О тяжести и продолжительности физических нагрузок свидетельствуют случаи вторичного венозного застоя (преимущественно последствия тромбофлебита). Этот диагноз определяется по степени выраженности на костях нижних конечностей следов в виде так называемой шнуровой борозды и в увеличении продольной исчерченности медиальной поверхности большеберцовой кости. Оценка развития костного рельефа в местах прикрепления мышц и связок показала, что икроножные мышцы мининцев были чрезвычайно развиты. Следовательно, для этого населения были характерны регулярные длительные передвижения по местности. Сравнительный анализ синхронных групп выявил сходные тенденции. Так, по мнению В.Я. Дэрум-са (1970), в мезолитических группах Прибалтики есть несколько случаев деформирующего артроза, связанного, возможно, с элеваторными нагрузками на позвоночник, отмечены краевые разрастания и межпозвоночные грыжи (Звениеки, погребения 48, 58, 153 и др.). На примере одного из индивидов Звениеки (погребение 14) фиксируются значительные физические нагрузки на нижние конечности, которые приводят к специальной перестройке архитектурной компоненты костной ткани. Очевидно, охотникам этой ландшафтной зоны приходилось совершать довольно долгие пешие переходы.

Специальный анализ сохранности зубных коронок показал, что нередко мужчины Минино использовали зубы в качестве “третьей руки”. Были зафиксированы специфические однонаправленные (не связанные с возрастом) стертости жевательной поверхности коронок коренных зубов. Подобные изменения замечены антропологами у современных эскимосов, практикующих обработку шкур при помощи зубочелюстного аппарата. В мезолитической серии Звениеки (погребения 17, 39, 40, 63), как и в группе Попово, отмечено несколько случаев абсцесса из-за чрезвычайной нагрузки на зубы, причем у трех индивидов из прибалтийского комплекса фиксируются следы осложненного кариеса (Дэрумс, 1970; Гохман, 1984). На наш взгляд, по примеру населения Минино, это можно трактовать как последствия функциональных нагрузок на зубочелюстной аппарат, а не особенностей диеты.

Среди обследованных в выборке Минино практически нет зубных патологий, за исключением зубного камня, который указывает на специфическое питание населения. Это могла быть вязкая пища с низким уровнем кислотности, возможно белкового происхождения. Особенности подобного рода характерны, например, для эскимосов, практикующих высокопротеиновую диету. Анализ зубных патологий показал, что серия Минино формально отличается отсутствием случаев кариеса от наиболее близкой по времени и географии серии Попово, но близка группе Южный Олений Остров и даже некоторым индивидам из ранних этапов мариупольской культуры (Бужило-ва, 2005; 2006). Если опираться на предположение, что кариес в обозначенных группах явился последствием диеты, а не функциональных нагрузок на зубочелюстной аппарат, то возникает предположение, что территориально близкие группы Попово и Минино демонстрируют разные пищевые предпочтения. Этот тезис на основании результатов исследования костной ткани при оценке микроэлементного состава уже прозвучал (Добровольская, 2005).

Нами был проведен подробный сравнительный анализ микроэлементного состава, основанный на индивидуальных данных по сериям Минино и Попово, полученных М.В. Добровольской (2005) при оценке распределения микроэлементов меди, цинка и стронция, методом главных компонент (оценка близости) с учетом в качестве индикаторов элементов питания данных по индивидам из группы Сунгирь. В результате обнаружено два устойчивых варианта диеты. Первый близок типу питания сунгирского мужчины (Сунгирь 1). Разнообразные методические подходы показали, что это тип со значительным преобладанием мяса наземных животных и с относительно незначительными включениями растительной пищи (Козловская, 2000; Бужилова, 2005). К этому варианту диеты тяготеют индивид ы из Минин о (погребение 19, индивид 3 и погребение 15) и Попово (погребение 6 и 9). Прототипом такой диеты можно считать и питание еще одного и ндивид а из Попово (погребение 8). Другой вариант питания - с преобладанием мяса наземных животных, но в меньших, чем для первого типа, количествах и относительно чуть большей, чем в первом варианте, доли растительной пищи -характерен для девочки из Сунгиря (Сунгирь 3) (Козловская, 2000). К этому типу диеты тяготеют индивиды из Минин о (погребения 3, 5, 16, 19 ( инд ивид 2) и чуть меньше погребения И и 13). Большей долей растительной пищи, возможно, отличалась диета индивидов погребений 4 и 10 из Минин о Заметим, что выделенные группы не коррелируют с хронологической атрибутикой погребенных, так же как и с географией погребальных комплексов. Подчеркнем, что в целом, как население Минино, так и Попово — это люди, предпочитавшие мясо наземных животных. Тем не менее, дополнительное и более масштабное исследование, основанное на реконструкции диеты методом изотопного анализа практически всех обнаруженных индивидов Мини -но, показало, что к началу неолита население активно использует в пи т ании рыбу (персональное сообщение R. Wood).

Подводя итоги, обратим внимание на то, что сопоставление данных археологии, палеозоологии и антропологии отчетливо продемонстрировало, что население Минино - это в первую очередь группа охотников, промысловыми пищевыми видами для которых были наземные млекопитающие В целом население, отражающее широкий интервал сущестнонани я, не отличается от синхронных групп какими-то специфическими биологическими особенностями. Древние жители Минино демонстрируют полное отсутствие хронических заболеваний зубной и костной систем, и в первую очередь инфекционных. Практически нет случаев хронической анемии, признаков цинги. Исследованная выборка демонстрирует незначительный процент встречаемости маркеров физиологического стресса, указывающих на преодоление острых лихорадочных заболеваний в детстве. Эта биологическая оценка сезонности негативных факторов среды лишь подтверждает особенности быта охотников, известных по данным этнографии, и приближает археологическую реконструкцию к более или менее объективной оценке фактов.

На примере населения Минино можно убедиться в успешном владении разнообразными навыками и технологическими приемами в эпоху мезолита, получившими выражение, например, в изготовлении сложного убранства одежды в виде разнообразных костяных нашивок, предметов вооружения и орудий охоты. Вызывает особенный интерес динамика изменения диеты, что, несомненно, отражает сложность процесса социальной адаптации населения в этот период.

Список литературы К вопросу о реконструкции образа жизни населения поздних эпох каменного века (по материалам археологического комплекса Минино на Кубенском озере)

- Бужилова А.П., 2005. Homo sapiens: история болезни. М.

- Бужилова А.П., 2006. Анализ социальной структуры населения каменного века по материалам Оленеостровского могильника: антропологическая реконструкция//Первобытная и средневековая история и культура Европейского Севера: проблемы изучения и научной реконструкции: Междунар. научн.-практ. конф.: Сб. научн. статей и докл./Отв. ред.-сост.: А.Я. Мартынов. П. Соловецкий (Архангельская обл.).

- Верещагин Н.К., Русаков О.С., 1979. Копытные Северо-Запада СССР (история, образ жизни и хозяйственное использование). Л.

- Гохман И.И., 1984. Новые палеоантропологические находки эпохи мезолита в Каргополье//Проблемы антропологии древнего и современного населения севера Евразии. Л.

- Денисова Р.Я., 1975. Антропология древних балтов. Рига.

- Динесман Л.Г., Савинецкий А.Б., 2003. Количественный учёт костей в культурных слоях древних поселений людей//Новейшие археозоологические исследования в России. М.

- Добровольская М.В., 2005. Человек и его пища. М.

- Дэрумс В.Я., 1970. Болезни и врачевание в древней Прибалтике. М.

- Карху А.А., Кириллова И.И., Жилин М.Г., 2003. Охотничий промысел древнего населения стоянки Ивановское VII//Новейшие археозоологические исследования в России. М.

- Кириллова И.В., 1992. Костные остатки млекопитающих стоянки Языково I//Многослойные стоянки Верхнего Поволжья. М.

- Козловская М.В., 2000. Результаты химического анализа костной ткани подростков Сунгирь 2 и Сунгирь 3//Homo sungirensis. Верхнепалеолитический человек: экологические и эволюционные аспекты исследования. М.

- Медникова М.Б., 2000. Сравнительный анализ рентгеноструктурных особенностей сунгирцев: палеоэкологические аспекты//Homo sungirensis. Верхнепалеолитический человек: экологические и эволюционные аспекты исследования. М.

- Суворов А.В., 1998. Могильник Минино I на Кубенском озере по материалам работ 1993, 1996 гг.//Тверской археологический сборник. Тверь. Вып. 3.

- Суворов А.В., Васильева Н.Б., 2003. Два вкладышевых орудия из погребения III памятника Минино II на Кубенском озере//Петербургская трасологическая школа и изучение древних культур Евразии: В честь юбилея Г.Ф. Коробковой. СПб.

- Bennike P., 1985. Palaeopathology of Danish skeletons: a comparative study of demography, disease and injury. Copenhagen.

- Chaix L., 1996. The Fauna of Zamostje//Lozovski V.M. Zamostje 2. Treignes.